川西北民族地区体育旅游发展模式与优化路径※

耿 迪 王思悦 李 尧 张 颖 许 军

(1.四川旅游学院,四川 成都 610100;2.成都体育学院,四川 成都610041)

在当前加快发展体育产业的背景下,体育旅游得以快速发展,并成为现代体育产业体系的重要内容。体育旅游作为旅游与体育渗透融合形成的新兴业态,实现其高质量发展不仅是促进旅游业转型升级的内在要求,也是推动体育产业提质增效的应有之义。尤其是在少数民族地区,体育旅游还可以作为新时代贫困治理的有效手段[1]和民族体育文化传播的重要途径[2]。川西北民族地区主要包括甘孜州和阿坝州,是全国第二大藏族聚居区和唯一的羌族聚居区,本地区在四川全省经济社会发展战略布局中被赋予了特殊使命。从全省体育产业发展规划来看,本地区着力建设“川西北生态体育产业发展区”;从全省旅游业发展规划来看,本地区被规划为“川西北旅游区”,以建成世界级生态旅游和文化旅游目的地为目标。为此,大力发展体育旅游,加快体育产业与旅游业互动融合是川西北民族地区实现区域经济社会发展目标的迫切需要。

1 川西北民族地区发展体育旅游的有利条件

1.1 丰富的体育旅游资源

体育旅游资源作为旅游资源的一种形态,具有鲜明的“体育”个性特征,是指“能够激励人们产生体育旅游动机,吸引人们产生体育旅游行为的诸事物的总称”[3]。川西北民族地区丰富的体育旅游资源主要得益于当地特殊的地理环境和多元的民族文化,两者均是可以被开发利用并成为体育吸引物的要素。从地理环境来看,川西北民族地区地处青藏高原东南边缘,地貌多以高原和高山峡谷为主,境内山川秀美,草原辽阔,江河纵横,如四姑娘山、海螺沟冰川、贡嘎山、若尔盖草原等等。川西北民族地区可以依托其优越的自然地理条件,并结合体育消费者对参与和体验现代体育运动的消费需求,开发出形式多样的户外体育旅游项目,具体如表1所示。

表1 川西北民族地区自然资源分布及可开发体育旅游项目

表2 川西北民族地区民间民俗体育活动入选非物质文化遗产名录情况

从地域文化来看,川西北民族地区是一个多民族文化交融的区域,各民族主体在长期生产生活实践中也创造了内容丰富、风格迥异的体育活动,以满足休闲娱乐、宗教祭祀、节日庆典的需要。这些民间民俗体育活动是川西北民族地区民族文化记忆的重要载体,与其创造主体的价值理念、生活习俗以及宗教信仰息息相关,其中多项被列为国家级或省级非物质文化遗产代表性项目,具体如表2所示。川西北民族地区可以将当地世代相传的传统体育活动作为民族文化资本化运作的特质性资源,充分挖掘其内嵌的文化价值和经济价值,发展具有民族性、娱乐性、观赏性以及参与性等特征的民俗体育旅游。

1.2 良好的旅游产业基础

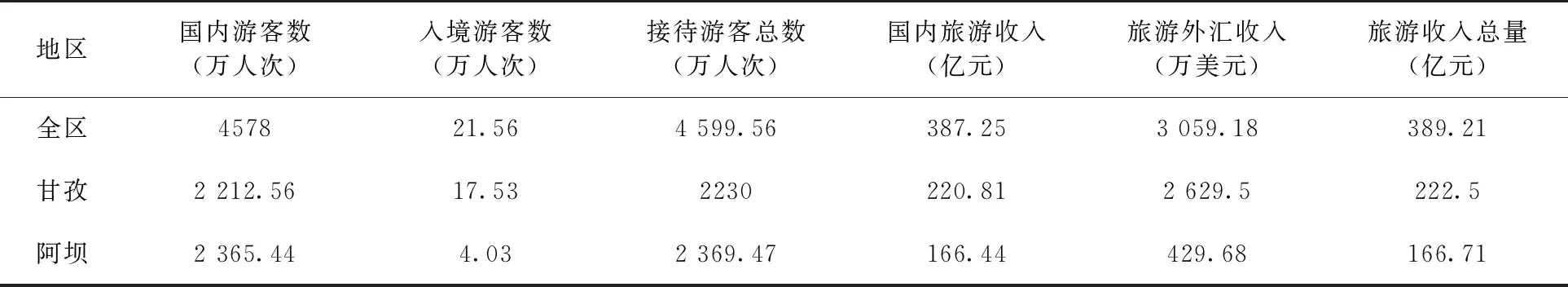

体育产业与旅游产业同属于生活性服务业,两者之间具有较高的产业关联度,良好的旅游产业基础能够带动体育产业发展,有助于形成具有区域特色的体育旅游。[4]近年来,川西北民族地区旅游业得到稳步发展,从接待人数和旅游收入来看,2018年全区接待游客4 599.56万人次,其中国内游客4 578万人次,入境游客21.56万人次;实现旅游经济收入总量389.21亿元,其中国内旅游收入387.25亿元,旅游外汇收入3 059.18万美元,但是由于受九寨沟地震影响,增长点仍集中在甘孜州(见表3)。

表3 2018年川西北民族地区接待人数与旅游收入情况

从旅游经济运行综合指数(1)旅游经济运行综合指数是利用行业统计、部门统计搜集到的涉旅指标,用来反映旅游经济繁荣度、旅游投资热度、旅游经济运行基础(收入和消费水平)等方面情况。来看,2018年甘孜州和阿坝州全年综合运行指数均高于四川省整体水平,分别位列全省第三和第六,其中甘孜州综合运行指数从一季度的20.1%到四季度34.5%的上涨走势显示出广阔的旅游市场发展前景。川西北民族地区稳定的旅游客源保障,以及较高的旅游经济繁荣度和投资热度,为当地发展体育旅游创造了资金和市场条件。

1.3 国家与地方的政策支持

体育旅游的快速发展既离不开体育旅游资源和旅游产业基础等要素的支撑,也有赖于国家和地方政府提供政策上的扶持。为加快推动旅游业转型升级和体育产业提质增效,从2016年至今国务院办公厅、国家旅游局等部门相继印发了《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》《关于大力发展体育旅游的指导意见》《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》等一系列政策性文件,明确指出要加快推动旅游与体育融合发展,着力发展冰雪运动、运动休闲康养、山地户外运动等体育旅游,支持和引导具备条件的旅游景区拓展体育旅游项目。在四川省人民政府出台的《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》和《关于进一步加强旅游业改革发展的意见》中,分别把发展体育旅游作为促进体育消费和创新旅游产品体系的必然选择。这些指导性文件的发布为川西北民族地区发展体育旅游提供了政策支持和实践引导。

2 川西北民族地区体育旅游发展的模式选择

体育旅游兼具体育和旅游业双重特性,实质上即是通过对体育健身休闲项目、民间民俗体育活动、竞技体育赛事等体育本体资源开发利用来满足旅游者多样旅游需求的服务业态。按照体育本体资源和旅游需求的差异,川西北民族地区结合资源优势可选择休闲康养型、传统节庆型、竞技赛事型三种体育旅游发展模式。

2.1 休闲康养型体育旅游

休闲康养型体育旅游是指以健身休闲运动资源为基础条件,通过体验型体育旅游产品来满足旅行者休闲娱乐、体育健身等需求的旅游形式。近年来,国内居民对文化休闲活动需求日趋增加,休闲度假旅游随之兴起,旅游目的的娱乐化、消遣化逐渐成为推动旅游发展的重要原动力。[5]从国外休闲度假旅游发展情况来看,体育类休闲度假旅游占据主导地位,尤其是山地户外运动、冰雪运动、滨海运动等类型的休闲度假旅游成为人们热衷的旅游产品。[6]川西北民族地区可围绕良好的自然和生态资源,发展集景区观光、运动健身以及康养度假为一体的休闲康养型体育旅游。例如依托海螺沟冰川森林公园、鹧鸪山自然公园、毕棚沟风景区等地壮美的自然景观和丰富的冰雪资源,打造可供旅行者观风景、滑雪、攀冰、品美食、赏表演、泡温泉的冰雪运动旅游度假小镇;凭借贡嘎山和四姑娘山优越的山地户外运动资源,建设山地户外运动旅游休闲度假区;借助G317国道和G318国道沿途的原生态自然风光,开发能够为自驾游客提供餐饮住宿、休闲娱乐、购物补给等多功能服务的汽车露营地。

2.2 传统节庆型体育旅游

传统节庆型体育旅游是指结合民族传统节庆活动,开展各式各样观赏性或参与性的民间民俗体育活动来满足旅行者感知、体察当地民族特色文化需求的旅游形式。民族传统节庆体育与旅游产业存在天然的耦合性,旅游产业本身即具有较强的文化性,地方文化特色是吸引旅游者的重要因素。民族传统节庆体育作为区域特色文化的组成部分,相较于静态遗迹景观更具有文化体验优势,能够对旅游者产生较强的吸引力[7]。川西北民族地区可以运用传统节庆活动搭台,发掘其独特的民族传统体育文化,发展与地域特色优势耦合的传统节庆体育旅游。例如,以红原马术节、康定“四月八”跑马转山会、羌年、涂墨节等传统节庆活动为舞台,开展传统马术表演、赛马、赛牦牛、藏式摔跤、锅庄舞等特色旅游活动。同时,还可以把传统节庆活动举办地周边的少数民族村寨规划成民俗传统体育风情园,开发舞、羌族羊皮鼓舞、羌族推杆等生态体育旅游项目。在发展传统节庆型体育旅游中,要注重对民族传统体育文化各种载体的利用与相关衍生产品的开发,生产系列具有鲜明民族特色的体育文化创意产品,延伸传统节庆体育旅游的经济链。

2.3 竞技赛事型体育旅游

竞技赛事型体育旅游是指以竞技体育赛事为基础,吸引旅行者从异地进入赛事活动举办地参赛或观赛而引发的旅游活动。近年来,组团赴异地观赛或亲身参赛已成为越来越多体育爱好者喜爱的旅游方式,体育赛事活动愈发受到旅游市场的关注。[8]竞技赛事型体育旅游不仅能够吸引体育爱好者这一特殊旅游群体,还可以带动区域观光旅游业、商贸服务业以及文化传媒业的发展。川西北民族地区可以结合优越的户外运动自然资源,打造环若尔盖草原国际公路自行车赛、四姑娘山山地户外攀岩大师赛、九寨岷江国际漂流精英对抗赛等众多专业化水平高的体育赛事,并开发一些体验性强、参与性广的群众性赛事项目,如马拉松、钓鱼、徒步等来吸引不同的旅游群体。需要注意的是,在赛事规划上应纳入川西北民族地区“生态旅游”和“文化旅游”品牌整体建设,根据区域旅游季节性特征来安排赛事时间,把赛事宣传和旅游文化宣传巧妙结合,产生联动效应,使这些赛事活动成为集体育、旅游和文化于一体的综合性盛会。

3 川西北民族地区体育旅游发展的优化路径

3.1 优化区域空间布局,构筑体育旅游产业集群

川西北民族地区体育旅游空间布局优化的目标是有效整合阿坝州和甘孜州的丰富体育旅游资源,构筑休闲康养度假、民俗文化体验、竞技体育赛事体育旅游产业集群。为了实现目标,川西北民族地区体育旅游空间的优化需遵循三条原则,一是空间异质性原则,区域体育旅游发展必须重视空间的差异性,避免区域内体育旅游开发同质化程度过高;二是功能协调原则,区域体育旅游开发应进行合理的功能分区与产品项目策划,通过不同发展模式类型间的功能互补,来满足多元市场需求;三是合作共享原则,区域体育旅游的布局与优化需讲究两州联动、共同发展,在两州体育旅游合作时必须做到“求同存异”,注重规划共编、资源共享、游客互送,实现包容性发展。按照川西北民族地区体育旅游资源和旅游功能定位,应构建“两轴两圈三区”体育旅游空间格局。“两轴”是指以国道317和国道318为轴线,依靠轴线上的旅游景区、民族村寨、汽车营地的整体优化和协同发展,将其打造成为“中国最美自驾运动体验线”。“两圈”是指以贡嘎山、四姑娘山为中心,依托其丰富的山地户外运动资源,建设环贡嘎、环四姑娘两大山地户外体育运动圈。三区包括九寨沟、松潘、黑水形成的民俗传统体育风情旅游区,道孚、丹巴、小金、理县、茂县组成的冰雪休闲度假体育旅游区,以及若尔盖、阿坝、红原形成的草原高山体育旅游度假区。

3.2 强化基础配套设施,夯实体育旅游物质基础

川西北民族地区大部分属于经济欠发达地区,基础设施相对不足、交通通达性较差等不利因素依然存在,严重制约着体育旅游区域整体发展。例如白玉、壤塘、巴塘等地具有较多的体育旅游资源,但因其体育基础设施、接待能力以及可进入性较差,影响旅游者的旅游体验质量,发展存在一定困难。为此,政府要加大对基础配套设施建设的资金投入,夯实川西北民族地区体育旅游发展的物质基础。一方面,全面强化体育基础设施建设,在做好各类体育活动硬件设施的规范性和安全性的基础上,还要加强对体育旅游活动的专业性指导。另一方面,加快发展住宿、餐饮、购物、娱乐以及专业体育器材租售等配套服务体系,并在区域内各个体育旅游目的地之间构建快速交通网络。再者,还要注重对乡村闲置民宅和休闲旅游资源的开发利用,积极探索以体育旅游带动乡村民宿发展的实践路径,修建健身步道、绿道、风景道来连接乡村民宿和体育旅游景点,形成以乡居为目的地的体育旅游线路。

3.3 加快人才资源开发,强化体育旅游智力支撑

坚持人才兴旅,是实现旅游业快速发展的重要保障。与其他传统的旅游业态相比,体育旅游作为新兴业态,体育与旅游的双重特性决定了其人才需求定位是复合多元化人才。[9]体育旅游专业人才不仅需要具备旅游学科的基本知识和能力,还必须具有较好的体育学科的专业知识和技术能力。当前,川西北民族地区体育旅游发展遇到的挑战就是缺乏足够的从事体育旅游规划开发、经营管理和服务等相关工作的专业人才。为此,川西北民族地区要加快体育旅游专业人才资源开发,一是加大对现有的体育旅游从业人员的指导培训力度,可以与高校合作开展具有针对性、系统性的理论知识和专业技能的学习,提升从业人员的运营、管理和服务水平;二是鼓励体育旅游企业与省内旅游院校、体育院校共同建设实习实训基地,并组建为体育旅游发展提供决策支持的专家人才库,有效整合和分享体育旅游人力资源;三是通过多渠道引进高层次的体育旅游规划设计人才、经营管理人才以及服务技能人才。

3.4 加大宣传营销力度,扩大体育旅游市场影响

宣传营销是旅游目的地获得良好认知度和扩大市场影响力的重要途径。川西北民族地区体育旅游要吸引游客和招商引资,就必须做好宣传营销,探索有效的营销传播模式。首先,要建立以政府为主导,体育旅游企业、体育旅游目的地社区协同的宣传营销联盟,其中政府发挥引导、协调和服务功能,体育旅游企业发挥市场敏锐度优势,社区配合落实并反馈营销效果。其次,根据川西北民族地区整体旅游形象,准确定位体育旅游品牌形象,并结合区域特色体育旅游项目和市场消费需求特征,针对性地设计推介信息内容。另外,还要深度整合传统媒体和新媒体资源,充分拓展宣传营销渠道,传统媒体要注重信息编排和细节设计,新媒体信息传播应借助人工智能大数据,实现精准投放。