中国符号理论视域下的传统节庆节目研究

包鹏程

(安徽大学新闻传播学院,安徽合肥 230601)

一、引 论

泰纳通过对原始部落的考察发现,我们的先民普遍相信“万物有灵”;弗雷泽认为,在古代的巫术中,一切具有人格的对象,无论是人或神,最终总是从属于那些控制着一切的非人力量。与“万物有灵”和“超自然力量”的观点不同,维科关注人的“诗性的智慧”,维科认为:原始人“对世界的反应不是幼稚无知和野蛮的,而是本能地、独特地‘富有诗意’的,他生来就有‘诗性的智慧’,指导他如何对周围环境作出反应,并且把这些反应变为隐喻、象征和神话等‘形而上学’的形式。”[1]应该说,诗性的智慧是人类应对自然环境的本能。“万物有灵”和“人类诗性智慧”也成为节庆起源的心理基础。人类学和考古学的相关研究也表明,节庆起源于天地信仰和祖先信仰,以及由此产生的各种崇拜、祭祀活动,同时一些需要防范或禁忌也会演变为节庆。随着社会的发展,传统节日开始向礼仪性、娱乐性的方向发展,节庆慢慢成为人们日常生活的组成部分。

传统节庆发展的历史也是文化发展的历史,世界不同地区、不同民族一般都有自己的节庆。“中国传统节日是源自人们生活中的共同需要而通过其积淀形成的传统礼仪、仪式、游艺为重要内容的各种方式,在特定时空关系中利用相应的物质载体表达思想、信仰、道德、理想等的群体活动的日子。”[2]传统节日有特定的表现形式和具体的表现内容,是内容和形式、物质和精神的统一。而且这些“礼仪、仪式、游艺”是和特定的文化符号相联系的,同时隐含着某些规则。可以说,“任何节日活动,都是由一定的具体符号及其系统所组成,是对各种符号的系统的整合”[3]。当然,随着传统节日的发展,传统节庆的文化内涵也被不断拓展。

符号学研究涉及符号、符号结构、符号修辞、符号逻辑等多个领域。对于符号学的核心,赵毅衡认为是“关于意义的学说”[4]。就此而言,符号研究最终目的是探究符号意义,同时也要研究符号和符号的结构。本文就是从中国符号学理论视域出发,研究中国传统节庆节目的符号、结构以及意义的生成。

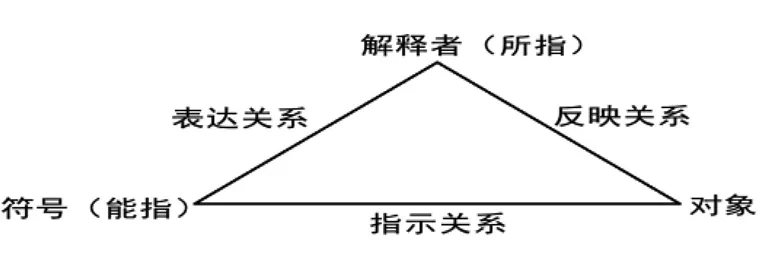

二、“形与名”“言与意”“物与我”的关系

西方符号学主要有索绪尔的语言符号学、皮尔士的逻辑符号学、卡西尔等的美学符号学以及文化符号学。[5]索绪尔将符号分为:能指(声音—形象)与所指(概念),二者之间是任意的关系,但是不可分割。[6]皮尔士将符号定义为:“某种对某人来说在某一方面或以某种能力代表某一事物的东西。”[1](130)这个定义还可以简化成为:S(sign)= R(M,O,I),其中R是relation,M是medium,O是object,I是interpret。[7]瑞恰慈认为,在符号与解释者之间、解释者与对象之间都存在因果关系,而符号与对象的关系则是外加的,符号需要通过解释者而指示对象。钱锺书还利用瑞恰慈的语义学理论来解释皮尔士的符号关系。将二者综合起来看,“符号、对象、解释者三者之间分别构成指示关系、表达关系和反映关系,形成一个完满自足的语义三角”[8]。

图1 语义三角

钱锺书又将中国文论中的相关概念纳入皮尔士的符号结构和瑞恰慈的语义结构中,这些概念主要出现在墨子的《小取》《经说》,刘勰的《文心雕龙》,陆机的《文赋》,陆贽的《翰苑集》等著作中。[9]

中国古代用于指代物的词有:名、辞、文、言等;与解释(者)相当的词有:举、情、意、心等;与指代对象相似的词有:实、事、物、象等。统观整个哲学、文学、艺术的历史,符号系统中的指示、表达、反映三组关系最重要的是形名关系、言意关系、物我关系。而且三者之间还存在着一定的重叠、交叉,透过这三种关系还可以揭示出符号的内在意蕴。

(一)形名关系

形名关系就是名实关系。冯友兰对于什么是“名”和“实”就列举了“这是桌子”“苏格拉底是人”这两个例子。其中“这”与“苏格拉底”是实,而“桌子”与“人”是名。[10]一般意义而言,“名”是“名称、概念”,“实”是“内容、实际”。[11]名与实的关系是符号关系,反映的是符号和所指与对象之间的关系,但这种关系中也隐含着分类、判断以及逻辑推理。

名和实的关系十分复杂。“循名责实,实之极也。按实定名,名之极也。参以相平,转而相成,故得之形名。”(《邓析子·转辞》)也就是说,按照名称或名义去发现实际内容,同时需要按照实际的状况加以命名,而且两者之间可以相互支撑、相互修饰,这样名和实才能够相符。节庆节目通过内容和形式不断创新,以达到名和实相符的目的。清明节是中华民族隆盛的春祭节日,在这个节日里人们慎终追远、礼敬祖先、弘扬孝道。央视《2010清明诗会》就用了许多追思的诗歌,如《纸船》《母亲的天堂》。从2013年起,央视清明节目开始用清明的故事来进一步充实相关内容,比如,2015年《传奇中国节·清明》中有清明由来的介绍,有对各地的祭祀活动、清明习俗、清明美食、清明踏青等内容的展示。这样的节目安排使得清明节的“名”和清明节的“实”在节目内容和形式中有机结合到了一起。

名和实的关系是相辅相成的,但有时也存在偏向,墨子就主张“以名取实”,这是因为“名是摹拟实在,概念是反映客观现实的”[12]。中国的节庆往往和信仰、祭祀以及天象、历法等内容有关,并逐步演化成为特定的习俗。因此,节日的庆典必然承载着丰富的历史、文化内容,或者说是对传统文化内容的具体反映。比如,正月是农历的元月,古人称“夜”为“宵”,正月十五是一年中第一个月圆之夜,所以称正月十五为“元宵节”。在唐朝,随着佛教大兴,人们开始在这一天“燃灯供佛”,自此以后,元宵张灯即成为法定之事。电视节庆节目就是根据“元宵”这个“名”的内涵来编排节目的。春节联欢晚会“作为庆典仪式符号的能指,为海内外炎黄子孙建构着一种同根源、同祖同宗的身份认同感与归属感,‘春晚’因此演变成新民俗符号的能指”[13]。春晚也是新民俗的“名”。

“名也者,正形者也。”(《尹文子·大道上》)这里的“正”不应该局限在“捡其差”,也有明理的含义,名还可以说明事理、情理等。每一个节庆都是一个符号,都有自己的名,而且在每一个节庆中有很多具体的习俗和活动,这些习俗和活动也都有自己的名。传统节庆就需要通过名来强化相关的内容。2019年端午特别节目《最潮是端午》,就用歌舞《最潮是端午》《潮说端午》以及“潮团互动”来传达具有时代特征的“潮”范,弘扬传统文化,同时以《最美中国范儿》《我和我的祖国》等节目诉说家国情怀。

名和实的关系还体现在:“或以名视(示)人,或以实视人。举友富商也,是以名视人也,指是臛(霍)也,是以实视人也。”(《经说下》)告诉人说某人是富商,是以名示人,说这是霍(鹤),是以实示人。[13]传统的节庆晚会,通常是以歌舞为主,辅之以其他表演形式。近些年,为了进一步丰富节庆晚会的形式,节目形式开始多样化。比如2018年央视的中秋晚会,就有《2018传奇中国节·中秋》《2018中秋戏曲晚会》《2018金秋曲艺大联欢》等。一些特别节目还注意拓展节目的文化内涵,在《2018传奇中国节·中秋》中,民俗学者解读了中秋起源,中秋节名称的含义以及月饼背后的故事,这实际上是“以名视人”。在《2018传奇中国节·中秋》中,“以实视人”也比比皆是,该节目中石家庄藁城庆丰收的场景,上海别开生面摸蟹场面,安徽当涂历史悠久民俗展示等等都属于此类。此外在许多节目中,还用节日中代表性符号来表现和传播节日丰富的文化内涵,如2019元宵晚会宣传片就用动画的方式表现了宫灯、元宵、舞狮等有代表性的节庆符号。

(二)言意关系

言意关系表现的是概念和解释(者)的关系。“世之所贵道者,书也。书不过语,语有贵也。语之所贵者,意也,意有所随。意之所随者,不可以言传也,而世因贵言传书。世虽贵之,我犹不足贵也,为其贵非其贵也。”(《庄子·天道》)庄子从“道”“书”“语”“意”入手,重点说明“语”和“意”的关系以及“语”无以载道的原因。庄子是“言不达意”或者说“言不尽意”的代表。

“言不尽意”。荀粲是“言不尽意”的另外一个代表,荀粲在回答“圣人立象以尽意”的问题时说:“盖理之微者,非物象之所举也。今称立象以尽意,此非通于意外者也。”(《三国志·魏志》卷十《荀彧传》)也就是说,精妙高深的“理”不能用“象”,更不能用语言来传达。节庆节目需要运用大量的符号来传达意义,但节庆节目中的符号也会存在“言不尽意”问题。例如,中秋节对中国人意味着团圆、和谐、感恩,而这些观念的背后还有丰富的历史和文化内涵。为了传达这些意义,中秋晚会就特别注重运用综合性的符号。2009年央视的中秋晚会,选择在“明月之乡”的江西宜春的袁山公园举行,表演的舞台搭建在一个临水的空间里,舞台的形状是三个圆月状,舞台上方建有错落有致的马头墙以及古牌坊,古牌坊建筑上挂有红灯笼以及仙鹤、云朵等装饰,舞台旁边建的“昌黎阁”与实景五亭桥交相辉映,中间的诸多节目也直接用于表达这些情感,但还是给人意犹未尽之感。

“言能尽意”。与庄子、荀粲不同,墨子认为:“执所言而意得见,心之辩也。”(《墨子·经说上》)欧阳建说:“夫天不言,而四时行焉;圣人不言,而鉴识存焉。形不待名,而方圆已著;色不俟称,而黑白以彰。然则名之于物,无施者也。”(《艺文类聚》卷十九)现实世界或者客观世界不会因为它们的“言”或“名”而改变,事物的“言”“名”并不影响事物的性质。

除了艺术表现对象的客观性外,符号作为完整的表意系统,在一定程度上是能够精确表达特定意义的,也就是“言可尽意”。从词语表达层面看,词有字面意义,也有引申意义和比喻义,其他符号也是如此。为了准确达到节庆节目传达特定意义的目的,晚会首先确立了明确的主旨,并且注意用多样化的艺术手法来表达主题。2016年央视春晚的主题是“你我中国梦#全面建小康”,晚会通过歌曲、舞蹈、小品、杂技、情景剧等艺术形式,回顾建设小康的可喜成就,展现决胜小康的坚定信心,分享全面小康的美好愿景,[14]整体的意义表达十分清楚。从表现对象层面看,一些陈述性知识和程序性知识是可以准确表达的,对节庆的历史等陈述性的知识在节庆节目当中可以通过专家的讲解、历史或者现实场景的重现等方式准确地表达出来。

言外之意。这是在“言不尽意”基础上延伸发展而来的。《文心雕龙》对“隐秀”有这样的论述:“隐也者,文外之重旨者也;秀也者,篇中之独拔者也。隐以复意为工,秀以卓绝为巧,斯乃旧章之懿绩,才情之嘉会也。”[15]“隐”作为一种艺术表现手段,特别注重“文外”“重旨”“以复意为工”,用以凸显语言背后所蕴含的深层意义。刘知几说:“然章句之言,有显有晦,显也者,繁词缛说,理尽于篇中;晦也者,省字约文,事溢于句外。”[16]“显”是意义的直接表述,“晦”则用简约含蓄的语言表现事物或者阐述事理,体现的是言外之意。我们所生活的世界,确实存在着一些只可意会不可言传的存在,比如,“道”“情感”“审美体验”等等,因此就需要利用独特表达、意象加以传达。传统节庆节目一方面要传播历史文化知识,另外一方面也要创作出艺术意味和艺术情境,这就需要综合运用各种艺术手法。2009年央视的中秋晚会就运用了隐喻、象征。位于宜春城南的明月山,因山上“有石夜光如月”而得名,故有“明月之乡”之称;而月状的舞台,对中秋最主要的习俗——赏月、祭月、拜月逐一呈现等等,晚会将自然实景与文化有机结合在一起,这样给观看节目的观众以无限想象的空间。而这台晚会中的炫目舞台空间与现实空间交相呼应,舞台的光色中有欢快、喜庆的红色,有明亮、典雅的黄色,间有冷静、安详与广阔的蓝色,迷离闪烁的灯光让人宛如置身于仙境。舞台周边的水面腾起的烟雾,与远山中的树影、高悬空中的明月以及繁星点点的静谧的夜空一起,营造出一种似真似梦的幻境。节目编导正是想通过这样的“言说”来传达某种情绪和某种情感,从而创作出某种梦幻般的艺术意境。

(三)物我关系

物我关系讨论的是对象与解释(者)的关系。中国传统节庆都伴随着仪式和活动,比如春节主要围绕祭祝祈年,以除旧布新、迎禧接福、拜神祭祖、祈求丰年等活动而展开,此外还有一些较为固定的习俗,如扫尘、贴对联、团年饭、守岁等。传统节庆通过标志性的活动或者特定的物化产品表达人们的情感或者心愿。节庆中的“物”主要指节庆中物化符号或者礼俗、习俗等符号;而“我”是指具有主体意识的个体或者群体,可以是实体,也可以是虚设的一个对象。物与我的关系十分复杂,包含着我与物件、心和物以及主观和客观等多重关系。概括起来说物与我关系主要包含:把物当作一个自在的他者、把物看作与我是一体的。

把物当作一个自在的他者,就是把物视作一个独立的存在。在节庆节目当中,许多物都是客观陈述的对象,这样就拉开了物与我之间的距离。《2017传奇中国节·中秋节》用演播室加现场直播的方式,记者通过现场镜头表现各地的庆祝活动:大庆涌动红色魅力的欢庆、石家庄赵县赵州桥欢乐的锣鼓、云南昆明晋宁绿溪彝族村独特的民俗等都是采用客观的记录方式,全方位呈现出全国各族人民欢庆节日的热闹场景。《我们的节日——2018中秋》用专题节目的形式来“讲述”中秋前后农作物陆续成熟,为了庆祝丰收的喜悦,感谢大自然的馈赠,远古先民创立了“中秋节”,经过千年的积淀,节日民俗不断丰富,中秋节承载着我们民族共同的记忆,凝聚着中国人不变的情感,同时也盛满了国人的乡愁。

物我同一的关系,就是人可以物化,物也可以人化,或者直接表现为借景抒情、寓情于景、情景交融的方式。中秋节的“月亮”最圆,中秋月圆喻指阖家团圆和团圆时的欢乐,而嫦娥奔月等神话故事,在传递某种信仰或者愿望的同时表现了中秋的文化性。1999年央视中秋晚会主题是“今夜月正圆”,直播现场设在充满民族特色的南国水乡——苏州乐园,乐园的中央是六七百平方米的舞台,舞台的背景是一座极具江南水乡特色的民居造型,“民居”的两旁各有一个“月亮门”,分别写有“中秋”,以苏州园林为代表的中华民族建筑风格成为舞台主体,暗合了民族节庆的特点。节目组也正是借助这些具有物质特征的符号来表现晚会的主题。2009年中秋晚会开场歌舞《芬芳故乡月》中,用了大量的比喻、通感、拟人、借代等修辞手法,其中“沉醉在月色中”表现的是月光似乎融化了我,我也沉醉在月色的美丽中,而“飞越那关山重重”也是借月光来抒发思乡和渴望家庭团圆的急切情感,情景相融。

形名关系、言意关系、物我关系表现符号中不同要素之间的关系,从中也反映各要素之间的意义关系。但是,艺术符号作为一个整体,还需要我们进一步去探寻不同符号之间的结构关系。

三、配对、多级、推理的结构规则

我们面对自然和世界的时候,如何“再现”它们呢?“我们把我们对世界的经验‘编成代码’,从而可以体验到这种经验。”[1](108)编码的过程就是符号组合的过程,因为单个符号往往缺乏明确的意义,或者意义表达不完整,而且符号组合涉及或显或隐的内在规则。显在规则,索绪尔将其归纳为纵向的组合关系和横向的聚合关系,而且这种关系可以存在于微观的言语层面,也可以存在于叙事或者更高的层面。符号的隐性规则体现为特定的符码,“符码是极为复杂的联想模式,需要人们在特定的社会和文化中通过后天的学习而获得。人脑中符码或者‘密码结构’影响个体对于媒介和生活方式中符号与象征的阐释与理解”[6](42)。由此可见,符码是在社会实践中形成、为社会所共同接受和遵守的系统的、整体的规则,而且这个规则是历史性的,还有总体性的规则和具体的规则之分,这也决定了规则具有多样性。索绪尔、列维-斯特劳斯、巴尔特等分别发现了语言、神话和符号的规则。《易经》是中华文化的元典,其中也隐含着世界变化的总体规则,李廉将《易经》中存在的规则归纳为:配对规则、多级规则、特定的推理规则等。[17]而且这种结构规则普遍存在于各种文化中,中国传统的节庆节目也不例外。而中国文化传统中一些独特的结构方式,即独特性规则,对传统文化节目也会产生一定影响。

(一)配对规则

配对原则是《易经》结构的基本原则,也体现在太极、阴阳、八卦等基本结构中。太极中的“太”是由“大”和“点”构成,这个“点”就代表“小”,“大”“小”就隐含着对立和对应关系。《易经·系辞上》称“一阴一阳之谓道”,阴阳对立构成事物的根本。再看八卦,八卦是由阴爻、阳爻构成,八个卦象之间也有阴阳之分,因此,《易经》中的各种符号关系,“都遵守正与负,阴与阳,刚与柔,动与静等等相反相合的规则。用现代辩证法的术语,则是‘对立统一’的符号结构”[17]。这种二元对立的关系也存在于语言和其他文化中。比如索绪尔就认为,语言共时关系主要就是二元对立的关系。列维-斯特劳斯在讨论神话结构的时候就特别强调二元对立这种超结构的重要性。

节庆节目虽然不是完整意义上的叙事文本,但是其中的结构元素或结构符号或多或少、或隐或显地存在于二元对立的结构中。中秋节的月圆预兆人之团圆,每年中秋晚会都会采用“月圆”这个赋有象征意义的符号,其实在运用这个符号背后就隐含着人难以团圆这层意思。央视的中秋晚会《中秋月正圆》(1992年)、《月是故乡圆》(1995年)、《今夜月正圆》(1999年),都以“月圆”来命名,舞台中的主要景物也是月亮,但透过这些主题和景物,我们都可以感受到“人难团圆”这个潜在的主题。这是因为我们的国家还没有完全统一,我们有许多奋斗在工作第一线的人难以回家团聚……当然在节目中还有许多相互配对的主题,比如,历史和现实、继承与发展、现实和未来等主题也会表现在节目的不同层面上。

清代的刘熙载在《艺概·文概》中关于叙事的论述,就涉及二元对立,它包括“时空、疏密、顺逆、断续、预补、分合等一系列对立的范畴”[18]。其实在节庆类节目中也普遍运用。比如在节目中将历史和现实,将不同区域中节庆活动进行分置,就凸显了这样的原则。其他的二元对立结构方式,比如节目安排的节奏上就有缓急之分,在节目编排上也会疏密有致。所以说,二元对立的结构充分体现在不同层级上,这样的结构方式极大地丰富了节目的内涵。

(二)多极规则

索绪尔认为语言有共时性和历时性结构。列维-斯特劳斯在研究神话的时候就注意到了神话中的“神话素”以及潜在结构关系。巴特尔在讨论神话意义的时候,将符号分为二级,第一级符号成为第二级符号的能指并由此生成神话意义。《周易》的符号系统是由两仪、八卦和六十四卦这三级符号构成的,这种结构类似于物质中的原子、分子结构。[17]将符号视作由简单到复杂的叠加过程,这符合我们对符号结构的一般理解。如果我们把节目分为几个层级以及次一级单元的话,每一个单元也可以看作一个符号,而单元最底下一级就是基本符号。比如,2005年中央电视台的中秋晚会中特别设置了:“两岸互动”是来自昆山的一对夫妇给在台湾的父母子女通话报平安;“大熊猫关注时刻”通过向台湾同胞赠送的大熊猫活动体现两岸一家人的温情场面;晚会最感人的版块是主持人介绍两岸直航飞行员和空中乘务员后,送出“天涯共此时”5个巨型月饼。这几个特殊节目版块表达了中华民族剪不断的“亲情、乡情、同胞情”。如果总体节目被看作最高的层级的话,那么每一个版块就是次级层次,而每一个活动就是最基本的单元。当然如果从更加细致的符号层面还可以进一步划分层次。

(三)推理规则

我们知道《易经》中有卦辞和爻辞,这二者之间隐含着推理关系,也就是当人们求得变卦后,可以参考该爻辞来分析卦象。而占卜是一个过程,从问卦到占卜再到答出吉凶的结论都包含着推理。“《易经》的推理形式与普通思维和朴素辩证思维相对应。可以分为普通推理形式和朴素辩证推理形式。”[17]普通的推理主要体现在卦辞和爻辞之间,它包括类比、演绎等多种形式;辩证推理形式主要体现在占筮全过程,即由论据演绎到结论,由于在占卦过程中卦象是变化的,也使得这个推理过程具有多样性,也富于变化。[17]在国外也有用类似的推理方式来研究符号和结构的,其中最为有名的是雅各布森,他在语言学中提出等值概念。他观察失语症的两个错乱现象,即相似性错乱和邻近性错乱竟然和隐喻、转喻关系密切,这两种修辞的主体和实体是“等值”的,而且修辞主体和实体之间存在着潜在的推理关系。由此可见,类比、演绎、因果等各种推理关系是各类文本结构中的重要方式,推理结构也是节庆节目中十分常见的结构。2018年央视中秋晚会以山东曲阜尼山圣境为主会场,在马来西亚吉隆坡和澳大利亚悉尼设立海外分会场。晚会分为:上篇“不舍昼夜”、中篇“悠悠我心”、下篇“大道之行”。上篇在三个地点分别演出,主会场有开场歌舞,齐诵《不舍昼夜》,接着是《月半弯》《你看你看月亮的脸》《月亮代表我的心》等和中秋节契合的歌曲。吉隆坡分会场的《用马来西亚的天气来说爱你》《最美的期待》,悉尼分会场的“Trouble Is A Friend”等歌曲都应和了相关主题。第二部分也在三地不同的舞台,还加上三地互动。除了应题、应景的歌曲如《爱就爱吧》《就是爱你》等外,还有武术《乃文乃武》、山东民歌《沂蒙山小调》等。这样的结构方式在整体上充分体现了对应、类比、推理的结构关系。主题曲《海上明月》的结构是:蔚蓝海面上的一轮圆月(俯拍)——大海中的一艘航船+海上明月(字幕)——明月、船头高悬的明灯、幽静水面、小桥、灯火闪耀的舞台——演唱的歌手(霍尊)……在这如诗如画的场景中表达出“月亮升起来,照亮一片海;亲情友情中华情,情浓分不开;月明好还乡,有梦更精彩;千里万里心相通,人间真情在……”

(四)独特规则

以上的这些结构方式虽然是节庆节目中的结构形态,但是这些结构形态在其他电视节目中也普遍存在。有没有专属中国节庆节目的独具特色的结构方式呢?这就需要寻找在中国文化传统中一直传承而且被许多文化形态所继承和接受的结构。比如,《楚辞·九章·橘颂》中有“青黄杂糅,文章烂兮”的说法,意思是青、黄两色交织、混杂,华美的色彩或花纹鲜艳灿烂,这是描述、赞美成熟的橘子色彩艳丽,也是说多样色彩交织的文章最有文采,这也表明我们的先贤对不同色彩自然搭配的尊崇。这种思想一直延续着,从汉赋、唐诗再到宋词无不呈现出色彩斑斓以及对自然的崇拜。这个传统也为传统节庆节目所采用。节庆节目导演为了准确传达中国节庆特有的氛围,他们在舞台的设计、各种配舞、节目表现方式上都注意到多样化的搭配,使得节庆节目的舞台效果呈现出梦幻般的景致。此外,在中国的文化叙事和结构中往往呼应“天人之道”[18](38)“天人合一”“文以载道”等思想。《水浒传》以伏魔殿的中央“石碣”被放倒,误走妖魔开始,采用的就是“天人之道”的结构方式。中国的许多古典小说结构也受到“天人合一”“文以载道”思想的影响。“天人合一”的基本含义,就是充分肯定“自然界和精神的统一”,关注人类行为与自然界的协调问题。春节迎新、清明踏青、端午赛舟、中秋赏月、七夕观星、重阳登高都是“天人合一”思想的体现,当然这些思想不仅影响着节目的内容表达,也会影响节目的形式。比如央视中秋晚会特别强调文化、自然贯通融合。2014年央视中秋晚会,舞台空间通过“借景”的方式将主舞台与观众席后方原有的太湖栈桥、渔港、渔船融为一体,苏州民间传统技艺、苏灯、双面绣等具象元素也会穿插在整台晚会之中。这样的结构方式也使得节目的结构有了自然天成的感觉,极大地激发了人们对中国历史、文化的认同。

四、结 语

本文从中国文化符号的概念和理论出发,结合西方的符号学相关理论,系统分析和研究中国传统节庆节目:第一,试图用中国符号学来解析传统节庆中的符号和意义;第二,通过中西符号理论的相互论证,进一步完善理论分析的完整性和系统化;第三,是中西各种符号理论观点融合的一种尝试,我们可以以西释中,也可以以东释中,还可以中西融合等等。但这种研究也存在一些问题,主要表现在,理论的系统整合不够深入,理论观点的选择有一定的随意性,也存在观点先行的倾向,对理论框架的内涵阐释、发掘不深,同时理论和研究对象之间是否匹配,以及为什么选择名与实、言与意、物与我进行论述,都有待在以后的研究实践中进一步完善和深化。