拳击手套

丰一畛

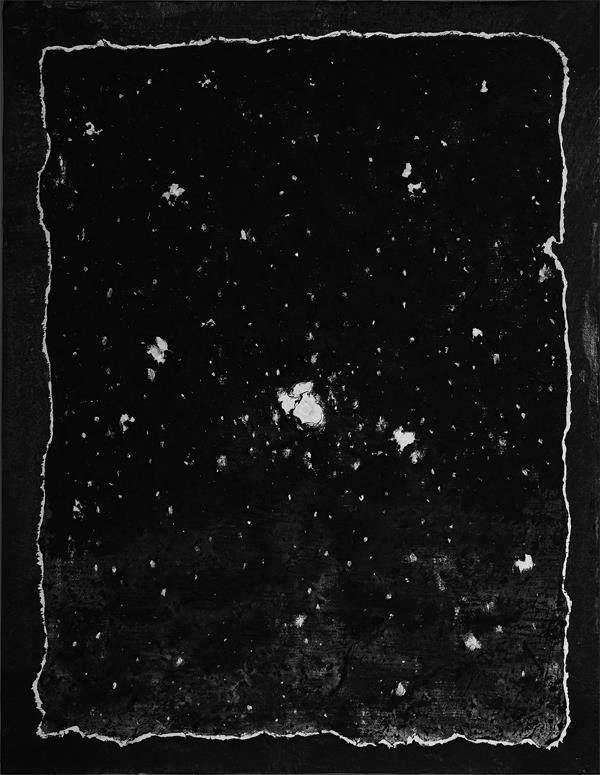

《不小心戳了个洞—星空》

丁山

水墨宣纸

50x25cm

2021年

其实没必要那么早出门。昨晚说好了的,趁着那家菜馆中午忙的时候去看看。可我们都醒早了,不约而同似的。那就出门吧。我们也有段日子没那么早一起出去了。不能说没抱希望,怎么会没抱希望呢?但千真万确,我们起的越来越晚了。最初,我当然是陪着付俊峰一起的,从什么时候开始,他独自出门了?

坐了5站路,下车,往前走100米,右拐进条小巷子,付俊峰找的门面就在巷子尽头的三岔路口。这一片小区有些年头了,几栋五层高的老楼,好像是某个三线工厂的职工宿舍。楼下,楼旁,则绵延出了更大一片低矮建筑。有些明显是私搭乱建的。筑城是个西南边陲的山城,就其细部而言,有时候很难区分哪里是城,哪里又是村寨。

我们在里面绕了绕。就像这两个多月来,我们经常做的那样。如果你留意,其实能发现,这座城里,那座城里,都有很多店贴出了转让广告。本来,我们的想法很简单,就在我工作的学校附近,租个店面,做吃食。为此,付俊峰提前从沿海的工厂辞了职,去云南的一家饵丝店学了手艺。学校附近也有不少店面在出租、转让,我们一家家去看了,打了電话,说实话,转让费吓了我们一跳。这是其一。其二,学校这边也紧靠着个村寨,那些店面,连同整个村寨早被政府划进了拆迁区,看迹象,一时半会拆不了,可谁能知道,政府哪一天会动真格的?其三,这是最重要的,学校旁边的这些店面都是做学生生意的,可学校在大学城建了新校区,学生已陆陆续续在往新校区搬。而新校区食堂的不同窗口,早就承包出去了。

三岔口的那家店,名叫三妹小菜馆,经营菜馆的是一对中年夫妻,只做几种炒饭和盖饭,生意挺好。店内空间有限,店口就支了个棚子,男的负责在棚子下面炒菜,女的忙些杂活儿,端饭、打包、打扫卫生什么的。大多数顾客是要打包的,店面确实太小了,迈不开腿。我们躲在对过一处宣传栏后面,中午饭点到了,小店忙了起来。

小店之所以转让,不是做不下去,正是因为生意太好,他们准备换个大点的地方。换的地方也不远,菜馆左边是家美容店,美容店左边是个卖福利彩票的,再左边,就是新的三妹小菜馆,幌子都挂出来了。

昨天回到家,付俊峰有些激动。他只是路过,饿了,他跟炒菜的男人这么说,于是在小菜馆棚子边那张油腻腻的桌子旁吃了个盖饭。他抬头瞥见了墙上的红纸、红纸上的毛笔字:搬迁在即,三妹小菜馆新址,请前行三十米!他挪挪眼光,红纸下面是张白纸,白纸上是打印的彩色粗体字:本店丛速转让!瞥见了这行字,付俊峰的肚子咕咕叫了。他说了谎,他早就看到这张白纸了,白纸上的错字让他犹豫了会儿,丛速转让就是想赶快转让吧?及至瞅到了那张更容易看见的红纸,他试探性地说了话。

我也挺激动,虚张着声势,又仿佛故意轻描淡写。怎么能说没抱希望呢?虽然起的越来越晚,可毕竟,付俊峰还在每天出门,哪怕是个形式,他还是拍了不少转让广告,存在手机里,有的也打了电话。然而,是这样的吧,最初的那种攥在手里般的希望正如一枚风筝,飞起来了,越飞越高。线还在我们手里,可风筝在一步步远离我们,仿佛一种惊心动魄的事实,我们的心慌着,看见了。

岔路口挨着宣传栏的一边,是个人场儿,几个上了年纪的人或蹲或坐,烤着火。听不清他们在说什么,本地方言有点难懂,尤其对他们两个北方人来说。一个炸洋芋的,小推车杵路口,铲子拨拉着烧热的油,加入了聊天队伍。他不时朝这边瞟一眼,又瞟一眼,脸上却是淡漠的表情。我们也不能老这么鬼鬼祟祟干站着,菜馆对过是家体育用品店,我们进去瞧了瞧。等菜馆忙过了最热火朝天的一阵儿,出来时,付俊峰问我,还记得不,小时候咱俩身体不好,不长个儿,母亲缝了两副手套,让去东屋里打沙袋。我说,怎么不记得,经常沙袋没打几拳,两个人先干起来了。

男的是个长脸,系着辨不清颜色的大围裙,长得矮、瘦、黑。他歪头,炫耀似的颠了颠勺,火噌的冒上来。来了?他冲付俊峰说。来了。我们点点头。女的也系个围裙,从墙边一摞塑料椅子中抽了两把。棚子下仅有的那张桌子围了三个客人,坐不下了。两把椅子被丢放在路边,我们坐过去。等了会,桌子空出来,男的炒了两个盖饭端过来,吃,先吃着,就快好了。他说。我们推让着,移步桌前,吃得很慢。

一切停当,男的解了围裙,掏出烟,不等让,先揪了根,自己抽上了。我们也吃完了,四个人进到店里。狭窄的空间被充分利用,墙上镶了好几层放东西的横板,唯一的长桌也钉在墙边。我想多打量几下,但女人带着笑的目光监视器似的兜着我的余光,我低下了头。

我这人烟瘾大,男的这才让了烟,嘟囔着。或许不常说普通话的缘故,男人的话拖着长音,意思被截断又缝补错了位置似的,有时候词不达意。我大概听明白了,他好像是说他给自己定了规矩,炒菜时坚决不抽,烟灰万一掉到锅里了不好,让客人觉得烟灰有可能掉锅里了也不好。

店面就这么个店面,是小点,位置真不错。你们看到了,生意还行。女人瞅瞅付俊峰,嘴一瘪,露出几颗牙齿,转头,盯着我时,收了收面容,嘴抿上了。我看着她笑,她不自在似的,又说,干点什么都不错。我们说,是啊。男人续了根烟。女人还想说点什么,按捺了下,说,你们聊,我去收拾收拾。

这转让费……我身体前倾,也拉了长音,仰头看的是付俊峰。转让费都要收一点的,到哪里都要收的。男人说。是不是高了点,毕竟这店也花不了多少钱装修。我没绕圈子,切入了正题。是高了。付俊峰跟上来。两位老表,我说话直,就烦婆婆妈妈的。昨天跟小老表说,三万八。男人闷着头,食指一抖,把烟灰弹在了地上。今天炒菜时一想,你们外地的,咱不想被人说欺负外地人。真成了,还是隔着不远的邻居。男人停顿了半晌,我没接话。付俊峰看我没应,也默着没出声。一口价,三万一千零八十。就这了。男人说得突然,换成了方言。我们面面相觑。三万一千零八十。他改成蹩脚的普通话了,有些愤愤不平似的,黑着脸。

事实上,昨晚我们商量了的,讲不下价,也准备认了。无头苍蝇一般在筑城的大街小巷逛了那么多天,正是高得离谱的转让费在一点点泄掉我们的心气。随便一家店,哪怕比三妹菜馆还小,开口都是五万以上。

那个零头,图个吉利。看我们有些惊愕,男人找补了句。付俊峰拽了拽我的衣角,我调匀呼吸,正襟危坐,说,既然老哥这么爽快,那我们也不废话了。一千零八十,现在转过去,就当定金了。男人比我们还错愕,烟头倏地戳在长桌边沿上,迅速起身,走几步,踮起脚,从横板上取下个小塑料桶。我泡的药酒,喝一杯。男人咂咂嘴。酒被倒进一次性纸杯,我端起,漾了漾,一饮而尽。付俊峰也喝掉了杯中那黄色的黏稠液体。

交了定金只是一件事的开始。付俊峰问了些开店的细节,细节是问不完的,也不一定一下子都能想起来。事情开始了,千头万绪。我们告辞,走在巷子里,惊魂甫定般,积攒不起说话的力气。路过一家酸汤鱼店,那味道像染在了身上,久久不去。来筑城那么长时间,还从来没吃过这里的特色酸汤鱼火锅。

千头万绪里,两件事,迫在眉睫。一、钱。二、干点什么。这两件事早想了,想是一回事,做又是另一回事。曾经想是一回事,现在想又是另一回事。钱,不,是缺钱,一直是个问题,永远是个问题。辞职时,付俊峰身上有五万块,那是他的身价。去云南学手艺,花了小两万。剩下的三万转让费五天之内要交齐。这只是第一笔花销。接下来是房租,两千五一个月,与房东签订合同的当日生效,最短半年一交。再接下来,开店不装修吗?没有先期投资吗?来筑城没几天,付俊峰认识了个卖山东煎饼的,卖煎饼的提供了他一条商机,筑城大学西校区扩建,占了附近寨子的山林,一个山東老板联合寨子的支部书记建了栋楼,就在宿舍楼外面,正在招租。我们去了,新商铺,没转让费,但最小的也38个平方,大了些,要一次交两年八万的房租。新宿舍区,学生还没住进来,前两年估计得硬撑着,赌的是以后。我们两个盘着腿坐在筑大校门口的草坪上,学生们进进出出,马路上的车呼啸而来呼啸而去。那时候,我们第一次发觉,一心想着干个买卖的想法是坚固的,但那想法里面,窒息一般空空的。像是某种抵抗,付俊峰绷着脸说,济番桥边,一条胡同都是干那个的,也有学生。说完,我们更泄气了。

没钱,开什么店呢?我们也问过这个问题,不止一次。没钱,就不能做个小本买卖吗?工厂已不适合一个28岁的老年轻人待了,再待,真呆了,傻了。

是打算开个饵丝店的,要不,去云南干吗?但筑城人更喜欢吃牛羊肉粉,满大街都是粉店,连云南的过桥米线都没市场,饵丝受欢迎的可能性更小了。菜馆的男人给了建议,你们不是北方人吗?这里住的三线工厂的职工,尤其上了年纪的,不少都是北方来的,包些手工水饺卖,估计能行。

我们去了个超市,菜,肉,面皮,擀面杖,买了先回来试试。筑城偏安西南,房价相比没那么贵,日常消费却不低。一根葱两块五,鸡蛋不称斤,按个卖,一个一块。回到公租房,歇口气,要打电话了。钱是要借的,迟早要借。不过,是说好了的,付俊峰来筑城前就到姑姑家坐了坐。表妹结婚了,收了几万块彩礼。我们准备借过来。

我打的电话。

付俊峰在厨房里忙活儿。老家乡下,过年是离不开饺子的。年夜饭,主食是饺子。大年初一,天还隆黑,发了纸锞,这新年第一餐,吃的也必是饺子。记忆里,小时候母亲都是边包饺子边看春晚的。但现在,没人帮我们包饺子了,我们要赶鸭子上架,包给陌生人吃。付俊峰手忙脚乱,我榆木疙瘩似的,插不上手,只会瞎嚷嚷。

待上了桌,味道倒还可以。做饭,付俊峰并不畏惧。在外打工的这些年,自己做给自己吃,是经常的事儿。关键是,速度太慢了。

真的要开手工水饺店吗?饵丝和粉差不多,要不来个驾轻就熟的,开个粉店?

饭后,我主动洗碗。付俊峰回了自己房间。水声哗哗,水声里似乎藏着另外什么响动。就像我们的谈话。我们回避了我们没办法面对的那部分现实。无论水饺店、饵丝店还是粉店,多的是夫妻店。一个人能干吗?28岁,一个乡下人,早该成个家了。说不定,说不定开个店,做个小买卖,会有一些起色吧?可还是像个悖论。生活本身的。我们误入歧途的。一个事不解决,所有事都解决不了。但是,解决这个事往往又会让另一个事无法解决。

付俊峰的卧室,房门紧闭。我回自己的房间,驻足,隐约听见了里面的窃窃私语。不能说付俊峰破罐子破摔,他不是正跟一个女孩聊天吗?不错,去云南是为了学个谋生的手艺,既然来了云南又要走了,不去趟大理和丽江也说不过去。那么多人在路上,总还是有穷游的吧。就遇见了那个女孩。她刚从一所职业院校毕业,在去深圳工作之前,奖励自己一次冒失的旅行。

别人去那些著名的旅游景点都是去找一夜情的,陌生人之间的相遇也最适合这种浮光掠影般的关系。生活却给他们开了玩笑。他们像两个孩子,在最不适宜玩耍的时空过起了家家。这又是个悖论,一个人过得实在不好,才会在路上有那么大的期待吧。付俊峰给了自己一个幻觉。离开云南,天各一方,他给那个姑娘打电话了。

我没开灯,倚着床发呆。房子隔音效果差,付俊峰的声音更小更软,间或毛茸茸地刮着我的耳膜。恍惚又听见了另一种叮叮的声音,不好描摹,像敲击鼠标,又不像,不知哪来的。

下面,下面该做点什么?

营业执照,签约后拿着房东的房产证就能办吗?难办吗?如果耗时太久,营业执照下来之前没法开业?菜馆的男人说,就说一家的,先干着,工商的不查吗?平常,在私搭的棚子下面炒菜,城管也不管?一般赔个笑脸就行吗?健康证也要签约后拿着房东的房产证去办?如果说是一家的,那拿着什么去办?

店铺到底多大,是否该量下?如何布局?如果只能在店内做饭,又该如何布局?做水饺?皮子多大?在哪订购?肉是什么肉?馅如何调(花椒、茴香、十三香、菜油、化学调和剂要用吗)?锅灶是个问题,不同馅的,一锅下?

装修的问题。

起店名的问题。

添置设备的问题。

定价的问题。

不行,越想,事越多,脑子要炸了。我开灯,找了纸和笔,想到什么记下什么。这些,付俊峰该想过的吧?我见过他的那个小本,上面的字密密麻麻的。在云南时,他就在记了。白天在小菜馆那儿,气氛好了,男人说的,他觉得重要的,也记在小本上了。

笃,笃,笃,敲门声响了。门并没关,虚掩着的。付俊峰站外面,喊了声哥。小时候,在乡下,我们没敲门的习惯。我们睡一张床,你的空间也是我的空间,用不着敲门。进来就是了。我说。刚才跟姑姑视频了,表妹要来。付俊峰没进来。我拉开了门。

表妹结婚了,婚纱照是在老家附近的景点拍的。她心血来潮,单纯的玩,还没出过省。其实就没怎么玩过。去哪里都是为了打工,现在,莫名其妙,婚都结了,乡下不都这样吗,结婚是为了生孩子,有了孩子,更被困死了。她要带着新婚丈夫苏小志,来筑城,还要去其他的地方,就当度蜜月了。

或许,姑姑也不放心,毕竟,钱是她借给我们的。

我把刚写了字的纸儿递给付俊峰。暂时只想到了这些。我说。他接了,睃拉了眼,没说什么,对叠了纸儿,旋转角度,再对叠,收起来了。我好好干。他没看我,目光低垂,不是在表态,像自言自语。

一会儿,那皮毛一样软而韧的声音又刮我耳膜了,这次,是跟那个如愿在深圳一家私营企业当上了会计的姑娘通电话吧。

接下来的两天,付俊峰早出晚归。小菜馆在搬了,他去帮忙。他帮不着忙的,是去靠近乎。我写的纸条上就有那么多问题,他的小本上的问题估计更多。跟菜馆的男人多聊聊,说不定会有用,说不定不久的将来会节省什么开支。

那天下午,付俊峰打我电话时,我没接到。回拨过去,付俊峰说,出事了。还没说上几句,他挂了电话。我拦了个的士,坐上去,又回拨过去。约莫十分钟,电话接通,我说还在路上,正往那儿赶。付俊峰说,没事,先别过来了,我这就坐公交车回去。

聊多了,都有些心不在焉。说的,问的。语言又是个不大不小的障碍。不知怎么就捕捉到了那句。付俊峰好奇,多问了几嘴。男人解释了。他没听明白,再问了问,没有揪着不放的意思,眼看着要更大把花钱了,知道得多了,没坏处。

男人却生气了。

说是房东有个规定,转租给我们,干得不好,一年之内,我们也可外转。一年之外,就不能转了。可能是男人说秃噜了嘴,付俊峰警觉了。新的三妹菜馆,同一个房东的房子,月租四千,无转让费。旧的菜馆,也就是我们马上要接手的,他们租了11个多月了,再过十天,不续租,房东就会收回去,他们一分转让费也落不着。付俊峰出来打我电话,再回去,男人更生气了,不知道生的哪门子气,简直歇斯底里。好像他老婆唠叨他了。他蹲门口,抽着烟,骂骂咧咧。

你这是干什么?付俊峰说。男人跳起来,我生自己的气,我骂我自己,好心办坏事。就你这样的,他指着付俊峰的脸,像在诅咒,前怕狼后怕虎,能干成才怪了。

女人让男人别说了,他挣脱,摔得桌子砰砰响。

我们再去时,三妹小菜馆已经在新址营业了。我挑了个冷清时候,付俊峰跟在我后头。男人话少了,勾着头摘菜。女人说,没这个事,你想什么时候转就什么时候转。地方好,一年行的话,叫你转你也不转。

两个妇女进来,问门面的事,不知道是不是托儿。说了几句,去对面的体育用品店了,很久没再出来。气氛尴尬。天要下雨了,菜馆里暗沉沉的。我猜,那副拳击手套就是从对面买的。那天下午,付俊峰肯定比现在还无所适从。记得他回来时拎了个袋子,随手扔进卧室。也许不是那天。

女人时不时走来走去。大部分时间,我干坐着。付俊峰连坐也没坐。进来个老头,一嘴东北口音,跟男人挺熟的样子。东北人叭叭说着啥,男人接不上话,只嘿嘿地笑。东北人不见外,找个凳子坐下了,就坐我对面。男人起来让了一圈烟。

房东住楼上,挺好说话,你们有疑问,去找他,我也是租房子的,有些事咱们说不清。男人仿佛喃喃自语,他搬了个塑料凳,放在付俊峰脚旁。他没说坐,付俊峰也没说谢谢。

东北老头挺能聊。我附和着胡侃了一通。他出去接了个电话,没再进来。我看看付俊峰,我们也想走了。女人从里屋伸出个头,你们回去再想想,不勉强你们,三天吧,三天之内给个确信儿。不行的话,咱都找找下家。

岔口那儿几个堆坐着烤火的老头,不知是不是前些天那几位。他们近旁的楼墙上,横幅肯定是新扯的。对黑恶势力零容忍、零懈怠!有人起来,站在“黑恶”与“势力”之间,弓着身,朝我俩摆手。定睛一看,是那个东北老头。我们过去。包个水饺不错。弄盘醋一蘸,我就好这口儿。他说。还收三万多转让费。我说。老头一愣怔,又摆手,那不合算。

宣传栏的内容也变了,视线跳过一个秃顶和一顶帽子,我恰好看得见。没记错的话,以前是有关健康教育的,现在是——深化“扫黑除恶、打霸治痞”专项斗争。

我冲东北老头点点头。再找找,他说。我一笑,摆了摆手。

我们分道扬镳。我回了学校,还有工作等着。付俊峰去了火车站,表妹真来了。学校在半山腰,他们到了,我下山去接。他们先上山了,我冲撞着夜色,变成了黑夜里一团移动的黑。

吃的干锅。学校附近,没啥好吃的。不能这么说,有是有,那是本地人认为的好吃的。我们离家太远了,连便宜的好吃的都找不到。

先去公租房放行李箱子。表妹和苏小志没说出去住,我们也不好说这话,就住在了公租房里。我那間大点,自然,要让给他们。

表妹和苏小志没有想好要去哪里,也没想好在筑城待几天。他们临时制定了几个方案,后来又推翻了。表妹问我,我不置可否。问付俊峰,付俊峰说,干脆你们去云南吧,有条线我去过,能帮你们安排吃住的地点。我一个朋友,在大理,也在丽江,经营青年旅社,可以住在他那里。青年旅社里形形色色的人来了走了,走了来了,各种想不到。可以尝试下。

为什么一定要去云南,那些景点都变得又烂又俗了,有什么好去的。我也像那个菜馆的男人一样,来了一股莫名的火。付俊峰没有惊讶,那就不去,他说,我再建议去大理和丽江,就自己扇自己的嘴。

表妹的问题抛过来,没想到成了个炸弹。这是怎么了。她打了圆场,换了话题,问我们,找店面的事怎么样了。我们不想细说,我们也不知道细处该怎么说。苏小志也问了,专门要冒犯我们似的。还出主意,明天就去把那一千零八十要回来,大家一起去。

要洗漱睡时,我示意付俊峰我们出去下。怕他们不方便,怕他们还想干点别的。我们在小区健身器材那儿坐了会。两条流浪狗起先在追逐,后来咬了起来。听着它们撕咬时发狠的叫,我俩无动于衷。还有那两个老人,平时都是结伴去捡破烂的,她们都是教师家属,跟随儿女进城来了,闲不住。这会儿,她们争吵了起来。听着两个老太太发狠的骂,我俩依旧无动于衷。

我们仰着头,卧室的灯灭了,我们回到楼上,开门,偷偷摸摸踅进付俊峰的房间,并排躺在那张窄窄的沙发床上。沙发床不平,硌得背疼,不舒服。我睡不着。付俊峰也没睡着。刚来筑城时,我说,要不都在大床上睡吧,一人睡一头。付俊峰说,别了。

那屋在说悄悄话。声音大了又小了。我们俩,亲兄弟,他是另一个我,我是另一个他,要不是表妹两口子来,我们似乎都没理由离那么近。我们来自同一个女人的子宫,一个在前,一个在后,这关系太简单,也太复杂。

那屋的声音又大了。

付俊峰在看手机。他拔下右耳的耳机头,捣了捣我的胳膊。我塞进我的右耳里。

新闻我留意过,传媒大学的女研究生被害,凶手是她曾经的同学。被抓的视频曝光了,我还没看过。付俊峰怎么刷到了这个视频?

她跟你有什么深仇大恨吗?

没有。

那你为什么要(害她)?

就是想找一个无辜的人,当作发泄的一个点吧。

就是为了发泄?

嗯。

付俊峰回放了一遍。我拔了耳机,斜睨着他,不知所以。他拔了耳机,不看了。

哥,付俊峰说。哎,我说。

不是那块料,不想拾掇了。

要不还是在学校这边,那个小菜馆不是赚钱吗,把那模式复制过来。

那男的说得对,我这样的,成不了。

实在不行,在筑城也能进厂,就是待遇比沿海差点。

一个点。哥,没有一个点。找不着了。不想找了。

我更惊恐了,浑身哆嗦,突然想问点什么,又怕成了暗示,我忍了,没忍住。

跟深圳的那个女孩真有可能吗?

骑虎难下了。

我吸口气,没再多问。

那屋好像吵起来了。我侧耳,捣捣付俊峰,要坐直,付俊峰伸手按住了。

苏小志想开个鲜花店。付俊峰说。

也许是表妹想。付俊峰纠正了自己。

我们静静躺着,像回到了母亲的子宫。迷迷糊糊要睡着时,付俊峰说了句,这些天总想去那种地方,着魔了,是病吧。

第二天, 起晚了。轮流洗漱完,已近中午。表妹和苏小志没再说去要钱的事。我们也没说。他们决定了,还是去趟云南。当天晚上就有车次。时间太紧了,也许是他们觉察到了什么难言的东西,或者,心里有什么难言的东西,故意让时间紧起来了。学校附近有个古镇,5A景区,坐公交车半小时能到,下午,我们去了。

晚饭,如愿吃了酸汤鱼火锅。那是种什么味道呢?

付俊峰去火车站送表妹和苏小志,半夜了,还没回来。我有了不祥的预感。去趟深圳。他给我发了个短信。那种不祥的预感更强烈了。

我在付俊峰那张沙发床上坐着,蓦地想起了什么。翻来覆去,找到了。

天暗了亮了,亮了暗了,终于,蜷在付俊峰封闭的卧室里,我等到了他的电话。

哥。付俊峰说。他的语气异常冷静,我的心提到了嗓子眼。那个杀人案视频中的话儿箭簇一样扎进我的脑仁:为什么给她锁屋里,你给我说,先说,怎么回事儿。

俊峰,我說。

我的泪要夺眶而出。

哥,跟她在一块儿,我反而不行了。

我把泪挤回去。

回来吧,我说,我又买了副拳击手套。

回来咱俩好好打一架。

责任编辑 丁东亚