“艺术是人生的花朵”

摘 要:乔治亚·欧姬芙作为美国现代艺术史上独一无二的艺术家,其系列花卉母题可谓精彩绝伦。迄今为止,艺术界对欧姬芙系列花卉艺术作品的解读层出不穷,然而艺术作品与艺术家心理的关系却远比资料复杂。其生平背景、创作语境、艺术作品所散发的“哲学气息”都显示出她本人及作品卓尔不群的特质,对此类因素的剖析或可使读者穿越时空的雾霭一探艺术家的心路历程。

关键词:艺术人生;乔治亚·欧姬芙;花卉母题

用亚瑟·叔本华(Arthur Schopenhauer)的名言——“艺术是人生的花朵”来称赞乔治亚·欧姬芙的系列花卉作品十分恰切。纵观乔治亚·欧姬芙漫长的创作生涯,虽说她在人生不同阶段总刻意与主流社会保持一种若即若离的关系,但其创作的大多数作品与时代及周遭环境的交织性显而易见,犹以系列花卉母题呈现出一个艺术家的个性与时代特征。因此,笔者结合欧姬芙的生平背景、创作语境及作品透露的哲学性对乔治亚·欧姬芙的系列花卉母题进行解析,为读者知其人论其艺开一方便之门。

一、人生与花语

——乔治亚·欧姬芙的生平背景及艺术创作语境

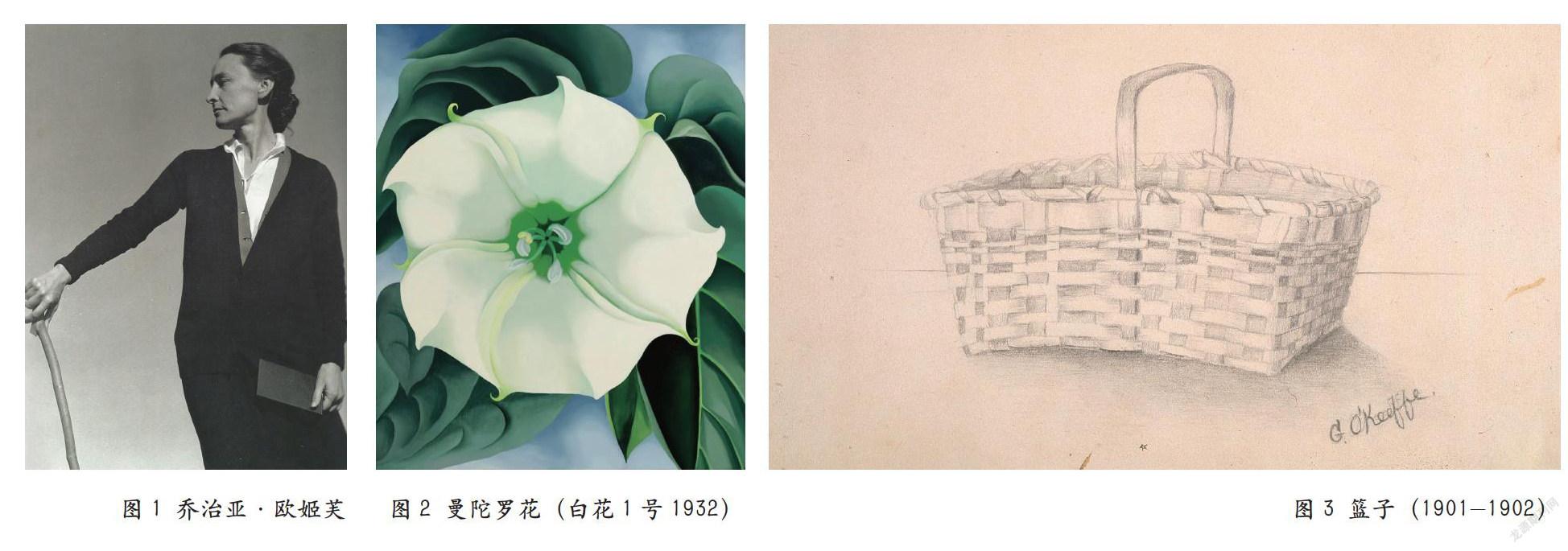

2014年11月,美国艺术家乔治亚·欧姬芙(Georgia O'Keeffe,1887-198)(如图1)创作于1932年的作品《曼陀罗/白花1号》(Fimson Weed /White Flower No.1)(如图2)以4430万美元的天价成为拍卖场上有史以来卖出的最贵女性画作[1]。此次拍卖确立了欧姬芙在美国绘画史上的地位。据不完全统计,“在1918年到1932年期间,欧姬芙创作出两百幅以上的花卉画作,如玫瑰、牵牛花、曼陀罗、罂粟、山茶、向日葵、水仙花和鸢尾花”[2]。1887年,乔治亚·欧姬芙生于美国威斯康星州太阳草原市(Sun Prairie)的一个农场家庭,在家里的7个子女中排行第二,父母皆为奶牛场的农民,孩提时期的欧姬芙就喜欢画一些有关花卉的题材。1902年,豆蔻年华的欧姬芙历经几次家庭搬迁,先从北方荒寒之地来到温暖和煦的南方弗吉尼亚威廉斯堡,而后迫于经济压力又迁往美国东部。辗转流离期间,欧姬芙曾就读于查塔姆圣公会学院。乔治亚·欧姬芙博物馆所展出的一些素描习作(如图3)显现出欧姬芙的少年艺术天赋,但不知是何原因,她直到1919年才重新回归这一主题,并在此后的几十年中从未断绝。观其诸多花卉系列作品,所展现出的欧姬芙独特的艺术语言,是以往艺术史上所未曾有过的。身为农民的孩子,幼年农场的生活环境无疑培养了欧姬芙对自然的敏感度与感受力。“她通过阅读‘廉价商店’出售的小说——内容多为歌颂 险象环生中求生存的硬汉故事,比如比利小子和基特·卡尔深(Kit Carson)等的故事——对美国西部风情有所了解。”[3]8这与后来欧姬芙决意栖居荒漠多少有些呼应。然而,欧姬芙是因何在20世纪20年代左右又钟情于对花卉的创作的呢?这其中的缘由或可探究。

作为美国现代主义的偶像,一直以来,艺术界对乔治亚·欧姬芙及其作品的兴趣从未衰减。美国前总统奥巴马在给自己女儿的信中这样描述她:“有一位名叫乔治亚·欧姬芙的女士,她栖居荒漠,画出花瓣、骨骼和树皮;她指引我们,于细微之处领略磅礴之美。”不过,人所共知的事实是,在后现代哲学的语境中,“本质主义”的哲学思维方式已经死亡,对“什么是什么”的争辩与追问已索然无味,留给世人的依然只是艺术作品本身——作为艺术家创作的结晶。笔者所关注的恰是乔治亚·欧姬芙最受瞩目的花卉系列作品,通过阅读其传记及相关书籍,结合诸多艺术作品,尝试对乔治亚·欧姬芙的花卉系列作品进行解析,期望涤除芜谈杂说,尝试以东方美学视角反观西方艺术作品。

二、“小大之辩”与“形式分析”

——乔治亚·欧姬芙花卉母题之我见

一直以来,人们对欧姬芙的花卉系列作品多进行弗洛伊德式的解读,对此欧姬芙矢口否认,“解读我的花朵,好像我对花朵的所思所见和你完全一致,然而我们并不相同”。欧姬芙直言不讳地指出:“当人们将性符号植入我的作品中时,他们实则是在谈论其自身的性事。”[3]48但有关欧姬芙花卉作品象征“性意味”的说法,并非无稽之谈。至少在阿尔弗雷尔·斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz,1864-1946)的眼中对此是坚信不疑的。作为欧姬芙的恋人及导师,欧姬芙的青云直上离不开斯蒂格利茨的支持与精心“设计”,当年斯蒂格利茨所经营的291画廊就有美国现代主义“孵化器”之称。2009年,由鲍勃·巴拉班拍摄的关于乔治亚·欧姬芙的同名电影中,斯蒂格利茨曾对欧姬芙说这样一句台词:“明天,《紐约先驱报》的麦克布莱德会说,‘这位叫欧姬芙的女人引起了轰动,她如同长久响亮的惊雷,人人都听说过她的名字,现在人人都想了解她的绘画。她是美国的女毕加索。’”诸如此类的话语不禁让人浮想联翩。但以上外因尚不足以催生内果,仔细端详欧姬芙的诸多绘画作品,一般认为其绘画具有介于半写实半抽象的风格,论及花卉系列作品,多数可谓“不似之似”,因其所画花卉从植物学的角度来说细节描绘并不精确。与此同时,又一问题也不期而至——艺术作品抽象性的上位一定意味着具象性的缺失吗?所有这些问题都指向一个维度,那就是哪些因素影响了乔治亚·欧姬芙的花卉系列母题作品迥异于人?

对此,艺术史学家芭芭拉·比勒(Barbara Buhler)以及其他人早已指出,欧姬芙的系列花卉作品受益于美国现代主义摄影美学。20世纪20年代,美国和欧洲许多摄影师以特写的视角,拍下一系列物体,这其中有花卉、机器等。那么与之过从甚密的斯蒂格利茨及保罗·斯特兰德(Paul Strand,1987-1976)对欧姬芙创作的影响就不言自明了。欧姬芙也坦言她之所以会以花为主题曾受到法国画家方丹·拉图尔(Henri Fantin-Latour,1836-1904)的影响。不过有趣的是,二人虽然题材近似,但于画风方面却大相径庭,这令人颇为费解。乔治亚·欧姬芙在自己的同名传记《乔治亚·欧姬芙》中曾谈到自己基于观看的特殊体验:“有的人让我看到了形状,有的人则让我看不到任何东西,即使是我爱的人。我画过一些类似摄影作品的肖像画,并犹豫要不要展示那些画。对我而言,他们非常真实,但它们以抽象的形式出现,没有人知道他们究竟是什么。”[4]42初次看到这段话或许会使人觉得莫名其妙,但艾莉西亚·伊内兹·古斯曼接下来的一句话道出了欧姬芙创作的一丝玄机:“欧姬芙的大部分画作都是由内而外的创作,即内在感官和外在特征的结合。”笔者以为,此言对欧姬芙作品的审视切中肯綮。无论是其1915年执教于南卡罗莱纳州所作的抽象炭笔画系列,抑或后来的花卉母题,加之纽约期间的作品,都可视为塑造其艺术语言的共性特征。可对欧姬芙的花卉系列母题的解读只能止步于此吗?笔者以为不然,该文虽不热衷于给欧姬芙的作品冠以“性意味”的表征,但不可否认的是东方美学素养在其艺术作品中显露无疑。欧姬芙于1927年所绘的《抽象白玫瑰》(如图2),以及《黑色鸢尾花》《深色鸢尾花》等系列作品把东方水墨艺术彰显得淋漓尽致。为何一个生于西方长于西方的人会绘出这种异乎寻常的画作?这诚然与其早年的艺术创作密不可分,1910年代,因缘际会,欧姬芙受阿隆·贝蒙(Alon Bement,1876-1954) 与其导师阿瑟·卫斯理·道(Arthur Wesley Dow,1857-1922)的双重影响(前者是后者热情的拥趸,而后者乃是一位在巴黎受过艺术训练的艺术家,且是当时纽约哥伦比亚大学师范学院美术系的系主任,欧姬芙后来也在这个系学习),阿瑟·卫斯理·道对日本艺术尤其是对浮世绘与水墨画心怀感激,因此,欧姬芙的艺术理念即是道影响下的艺术理念。所以后来欧姬芙才写道:“你看待自然的眼光取决于什么影响了你观看的方式。我想正是道影响了我艺术的起点,他在我寻找属于我个人的艺术表达方式上提供了很多帮助。”[3]7-8此外,道的“视觉音乐”理念也对欧姬芙艺术作品形式的塑造有着潜移默化的影响。譬如,乔治亚·欧姬芙博物馆公布的官方注释中对《抽象白玫瑰》的简介是:“螺旋状的灰白色音调从中心向外流动,仿佛从空中看到一朵玫瑰。主题不容易被识别为玫瑰,因为‘花瓣’是由深黑色/灰色混合成浅灰色/白色的色调变化来区分的。”质言之,当我们对艺术品展开分析时,艺术家的自述是进入其艺术世界的第一扇门,但对艺术品的解读则不止一环,艺术批评的维度也并非单向度的,所谓的世界、艺术作品、艺术家与欣赏者环环相扣方能尽善尽美。在笔者看来,欧姬芙的花卉系列母题的创作无疑受到了美国现代主义摄影美学、东方水墨艺术素养及“视觉音乐”的艺术理念等多重因素的滋养,这些因素方为其艺术作品中呈现绘画性、音乐性乃至哲学性的直接原因。首先,欧姬芙的花卉系列作品以硕大的尺寸给观者展现了一个前所未有的磅礴的视知觉世界,不禁使人想起《庄子》中的那句“天下莫大于秋毫之末,而大山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭”,这也是欧姬芙“不局限于在感官认识上去比较事物的表面,在经验世界中,一个常人认为极大的东西,若从更广阔的空间来衡量,却显得十分微小。相反的,一个常人认为极细微的东西,逼近了看,却可发现其中含藏着无尽丰富的内容”[5]。欧姬芙的系列花卉作品岂不正蕴涵着小大之辩的“齐物”思想吗?其次,观其大量花卉作品,在用笔及色彩运用上欧姬芙也一以贯之,不论水彩、炭笔素描还是布面油画,其中水墨滃染的技法如影随形。她曾说:“一件绘画作品的主体永远都不应该掩盖其形式与色彩,因为形式与色彩才是一件作品真正的主体。”[3]60这亦是早期道的艺术理念对其影响的结果。

三、“花自圆满、心自丰盈”

——乔治亚·欧姬芙的心语繁花

艺术家的创作能否引发哲学性思考是体现艺术作品深度的一个准则。乔治亚·欧姬芙的花卉系列作品既不失形式美,又能给人以“哲学性”的思索与兴味。乔治亚·欧姬芙的花卉系列所体现的自然情结,使以往不太被人喜欢的现代主义艺术,如今在笔者心中有了一席之地。因为“历史研究决定了对思想、人物和事件的研究一开始就建立在历史认识的基础上;是事实、差异、背景(语境)以及过程,而不是所谓的永恒思想与普世判断构成了历史研究的基础”[6]。质言之,于现代艺术史领域,乔治亚·欧姬芙属于很“飒”的一类画家,她的“遗世独立”使对她有所了解的人无不钦羡她的艺术道路。因此,虽说多元化的解读如今尚在大行其道,不过欧姬芙的一些作品仍可冠以“纯粹性”的标题。

欧姬芙身上体现出可调和的矛盾性——她栖身荒漠,却结缘于花;她若即若离,却痴绝于画。正如她晚年接受采访时说的一句话:“我一生中时常感到害怕,但我从未让其阻止我作任何一件想做的事情。”欧姬芙眼中的绘画艺术十分纯粹,亦如她本人所说:“每个人都可以用许多方式去感受一朵花。你可以伸出手来抚摸它,也可以欠身去闻闻她的芳香,或者几乎会不假思索地用嘴唇吻它,抑或将它献给某人以取悦她。然而,很少有人会花时间真正去端详一朵花。我将每朵花对于我的意义全都画在了画里,我将它画的足够大,如此一来,他人便能见我所见了。”笔者在写作之中不经意间想起了那几张摄于去年的作品,那朵初开于院角的罂粟花(如图5)。去年的 一天,它“撞進”我的世界,我与它的不期而遇使我顿感心潮澎湃。犹记得当时对它不禁端详良久,自觉它身态极妍,花的纹理结构清晰可见,周遭的花尚在含苞之中,只此一朵孤芳自赏,当下即摄了下来。笔者由此联想,当欧姬芙面对那些微观摄影的花卉作品时,大概亦有如此情状吧!美国艺术史家劳埃德·古德里奇在其著作《乔治亚·欧姬芙》中,对欧姬芙一生的艺术创作及经历有恰如其分的描绘:“由于乔治亚·欧姬芙在内容和艺术语言上的广泛涉猎,她的进化具有最根本的一致性。欧姬芙从一开始就是她自己。其艺术的变化均源于她的内在。她的创作题材拓宽了,作品的艺术性在力量和精炼方面稳步增长,但是她的思想和艺术的核心品格始终如一。”[4]173

可以想见,欧姬芙在创作系列花卉作品时或许并未意识到自己作品所传达出的哲学意味,可东方佛教中“一花一世界,一叶一天国”的偈语与西方“一沙见世界,一花窥天堂。手心握无限,须臾纳永恒”[7]的说法正相契合,这岂无缘乎?

四、结语

总而言之,乔治亚·欧姬芙的花卉系列母题作品是与自然交融的结晶,她在本质上是“自然之子”。她的画作仿佛无意展现深度的绘画性,但作为一个矛盾体,其系列花卉作品所呈现的魅力则无远弗届。至于如何衡量欧姬芙绘画的深度,就要看欣赏者是否能够透过表层,触及到作品的根基,如果触及到了根基,也就能够认识到作品的生命力是隐藏于根基之中的。恰如群芳之蕊灿然世间,世人只看到花朵,殊不知乃是根孕育了它,艺术品的深度都是来自对生命的终极思考。

参考文献:

[1]艺连网.4440万美元!拍场上她与男艺术家“战平”[EB/OL].[2020-11-03].http://art.ifeng.com/2020/1103/3510234.shtml.

[2]霍格瑞夫.欧姬芙——美国女画家传奇的一生[M].成寒,译.上海:上海文艺出版社,2001:184.

[3]格里芬.费顿·焦点艺术家——乔治亚·欧姬芙[M].王晓丹,译.南宁:广西美术出版社,2015.

[4]古斯曼.乔治亚·欧姬芙:流浪的花朵[M].夏莹,译.桂林:广西师范大学出版社,2020.

[5]陈鼓应.庄子今注今译(最新修订版)(上册)[M].北京:商务印书馆,2016:87-89.

[6]吕澎.艺术史研究与写作入门[M].北京:北京大学出版社,2020:23.

[7]布莱克.布莱克诗集[M].张炽恒,译.上海:上海社会科学院出版社,2017:192.

作者简介:康平息,河南大学艺术学院艺术史方向硕士研究生。

编辑:刘贵增