保险集团公司内部审计数字化转型探索

许树仁

[摘要]内部审计在为保险集团公司提供“经济体检”的同时,也面临着非现场监测、风险建模、场景核查、智能审计等方面的需求,传统审计向数字化转型势在必行。本文结合保险集团公司内部审计数字化转型的现实意义,保险行业内部审计体系和信息化建设现状、数字化转型存在的不足等,对保险集团公司内部审计数字化转型的实施路径进行了探索。

[关键词]保险集团公司 内部审计 数字化转型 实施路径

一、保险集团公司内部审计数字化转型的现实意义

保险集团公司与单体保险公司存在较大的不同,派生出集团管控模式与单体公司管控模式的区别;保险集团公司内部审计如何发挥母公司风险管理的第三道防线功能,发挥内部监督与服务作用,数字化转型势在必行。

新冠肺炎疫情给全球带来了巨大挑战,也深刻改变着中国保险业发展的内外部环境——金融科技迅猛发展,保险行业数字化转型加速,保险科技大爆发。与此同时,保险科技催生出的应用模式与生态,推动整个保险服务价值链的持续演进,通过新兴技术赋能审计创新应用,推进内部审计数字化转型,对于保险集团公司内控体系建设具有重大现实意义。

(一)实现科技强审,提高内部审计质效

《審计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号)指出,积极推广大数据审计工作模式等先进审计技术方法,推动提高内部审计人员运用信息化技术查核问题、评价判断和分析问题的能力,促进提高内部审计工作效率和质量。保险集团公司通过内部审计数字化建设,可以在核查问题、揭示风险等方面提高工作质效。

(二)实现精准监督,促进审计监督全覆盖

内部审计是国家审计监督体系的重要组成部分。以数字化为创新手段,运用“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计方式,加强非现场大数据审计应用,通过全量数据挖掘,快速锁定风险事项,实现精准“拆弹”,消除系统性风险隐患。

(三)实现风险预警,促进风险防控机制转型升级

保险集团公司通过推进内部审计数字化转型,驱动集团公司本级和控股子公司经营方式、治理方式变革,关注数据治理、数据架构、模型算法、人工智能等领域,加快建设与发展战略相匹配的内部审计体系,实现经营监控、预警数字化及决策自动化,有利于加强保险集团公司系统风险预警,促进集团公司本级和子公司风险防控机制的转型升级。

二、保险集团公司内部审计体系和信息化建设的现状

根据《保险公司内部审计指引(试行)》(保监发〔2007〕26号)要求,一是保险公司应当建立与其治理结构、管控模式、业务性质和规模相适应,费用预算、业务管理和工作考核等相对独立的内部审计体系;二是赋予充分的审计评价职能,要求设置独立的内部审计部门,鼓励保险公司实行内部审计部门的集中化或者垂直化管理,配置足够数量的内部审计人员;三是建立内部审计信息系统,推广应用辅助审计软件,积极开展非现场审计,提高内部审计的信息化水平和审计效率。实务中,各保险集团公司搭建的内部审计体系不尽相同,配套的数字化建设现状也存在差异。

(一)集中化内部审计机构模式

《保险机构内部审计工作规范》(保监发〔2015〕113号)鼓励有条件的保险机构实行内部审计集中化管理,设置专门的内部审计机构或部门,其他各级机构可不再设置内部审计部门和岗位。以中国太平洋保险集团(以下简称太保集团)为例,其建立了相对独立的内部审计集中管理机制,将产险、寿险、资产管理等子公司的内审职能统一集中到集团层面进行管理,设立董事会审计委员会和审计责任人,按片区成立区域审计中心,负责区域内各子、分公司审计项目,履行审计监督职责,数据支持部门为审计项目提供后援数字支持,数字化审计模式基本建立。实务中多家保险集团公司采取集中化管理模式,如中华联合保险集团、中国人保集团等先后成立集团公司内部审计部门,直接管理各区域审计中心,区域审计中心负责辖区内各子公司与分支机构的内部审计稽核工作。

(二)集中化稽核审计子公司模式

中国平安保险集团(以下简称中国平安)成立独立法人机构——平安综合金融服务有限公司(以下简称平安金服),将银行、保险、证券等金融板块的内审人员规划、审计系统建设等内审职能统筹纳入其中。平安金服负责远程审计运营管理和技术开发,搭建数字审计平台,开展日常异常数据监测、风险实时预警和模型初步筛查;针对无法通过远程核实或需扩大检查面的异常数据,平安金服总部端成立远程专项工作组,将数据提供至驻地各分公司稽核监察对口部门,由稽核监察地区组织人员开展复核。中国太平保险集团也设立类似太平稽核服务公司的集中化模式。

(三)垂直管理模式

在垂直管理模式下,如中国人寿集团,由集团公司、子公司、省和计划单列市分公司分别建立内部审计职能部门,设置内审岗位,负责相应层级的审计项目。数字化建设方面,中国人寿集团搭建统一信息平台,实现风险预警;建立经济责任档案,实行动态评价;开展内控评级,推动被审计单位主动参与审计。

(四)自主探索模式

部分中小险企聚焦保险主业,侧重于业务发展和客户服务等,暂未建立相对完善的内部审计管控机制。对于自主探索的保险主体,多处于审计数字化建设的初期,数字化审计建设主要由相关部门或分中心根据自身条件探索,如有的险企通过VBA、搭建局域网数据库等方式,满足数据筛查的需求;有的采取审计外包模式,直接将内部审计工作外包给会计师事务所或其他专业机构,该类主体内部审计信息化程度主要依赖于审计费用投入及外包公司的专业化水平,审计技术未能实现自主化、数字化和智能化。

三、保险集团公司内部审计数字化转型存在的不足

随着保险科技不断发展,保险销售、理赔、客户服务等业务的线上化进程加速,保险集团公司大数据的深度、广度和丰富度也得到极大提升。传统内部审计已经无法满足保险大数据时代的审计要求,内部审计顺应保险科技发展趋势,逐步向数字化转型。但在实际转型过程中,仍然存在一些不足。

(一)数字化转型中长期规划参差不齐

一方面,内部审计作为后援职能部门,以监督和服务公司治理为主要目标,内审部门对公司经营效益的贡献难以量化,以价值输出为导向的考核激励措施尚不完善,内部审计数字化转型的中长期投入产出效能难以衡量;另一方面,公司ERP规划多以业财数据的统一与规范为先行目标,对审计工作信息化重视程度不足,审计系统未被统筹纳入企业ERP。因此,保险公司内部审计数字化转型缺乏系统性规划和阶段性目标。

(二)数据资源整合利用不充分

一是审计系统与各业务系统及数据系统之间存在孤立状况,系统间未建立数据接口,以保单为单位的海量数据导取和对接依靠手工完成,数据源维护和清洗效率低下;二是公司核心业务系统不断迭代升级,但风险视图与数据模型依靠人工维护,审计风险模型无法实现字段的自动转换,模型维护工作量大;三是海量数据需要大量存储空间和高性能计算运行设备,对软硬件环境要求高;四是内审人员系统权限有限,部分数据无法收集,无法获取全量大数据。基于以上原因,在自主探索模式下,内部审计仍以抽样审计为主,对于系统性、趋势性、苗头性问题缺乏核查技术。

(三)内部审计数字化转型模式尚不清晰

保险行业数字化审计建设处于不断探索和创新过程中,各集团公司还处于“摸着石头过河”的状态,没有现成的经验,缺乏统一的建设标准,难以制定明确的数字审计转型发展模式。目前已有的内部审计数字化转型模式各有利弊,“集中管理”模式下数字化转型成效显著,但需要大量的人力、财力和物力投入;“自主探索”模式下路径资源投入相对较少,但缺乏顶层设计和系统思维。

(四)专业复合型人才仍然较为缺乏

保险公司内部审计数字化转型,既需要专业IT技术人员负责研发工作和平台搭建,也需要承保、理赔、运营、财务、精算等专业人才提供数据挖掘场景需求,更需要内审与技术复合型人才提出解决方案。但在实际工作中,内部审计以保险或财会等单一专业背景人员居多,技术型和复合型人才储备不足,导致内部审计数字化建设需求难以实现,整体进度推进较为缓慢。

四、保险集团公司内部审计数字化转型的实施路径

保险集团公司内部审计数字化转型具有科技强审、创新促审和智慧优审等重大现实意义,结合不同保险主体内部审计数字化建设现状和转型过程中存在的问题,对保险集团公司内部审计数字化转型提出如下建议。

(一)整合保险集团公司及其子公司资源,建立集中化、数字化内部审计规划

根据现阶段我国国内保险集团公司内部审计管理模式优势,内部审计集中化、数字化转型势在必行。建议保险集团公司内部审计采用集中化管理模式,以保险业数字化转型为契机,将内部审计数字化转型上升至公司战略,加大内部审计数字化转型的研究和投入,将分散在集团公司本级及各子公司的数据资源进行整合,提高内部审计的监督层级和独立性,不断提升内部审计监督效能。

(二)集中开展数据治理工作,构筑大数据智慧审计运行基础

一是制订历史数据治理方案,集中清理审计系统垃圾数据;二是集中梳理与内部审计相关的业务系统与财务系统,建立内部审计数据中台,对审计数据实行集中管理,统一数据来源,明确取数规则,制定数据安全标准,开展可用审计数据的清洗和清分工作;三是加强审计数据挖掘,围绕审计常见风险场景,加强大数据风险模型挖掘,实现风险数据的日常监测、预警;四是关注数字化转型过程中的数据风险和模型风险,加大对业务、财务等主要系统的安全性、准确性、经济性、合规性的审计。

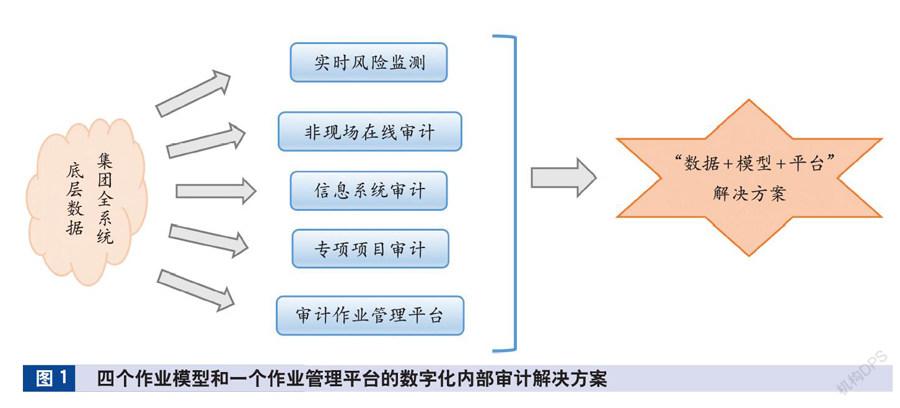

(三)重构数字化内部审计模式,打造“数据+模型+平台”保险集团内部审计解决方案

在基础数据库基础上,建立实时风险监测、非现场在线审计、信息系统审计和专项项目审计四个作业模型和审计作业管理平台(见图1),实现由抽样审计向全量审计转变,由现场审计向非现场审计转变,由传统审计向数字审计转变。一是建立实时风险监测模型。在整合打造审计数据集市基础上,建立审计稽核模型实验室,从经营数据、内外部规章制度、常识经验、经典模型等视角出发,综合运用Python、SAS等数据分析挖掘工具,将风险精准识别规则前置,定期优化已知风险模型,发挥稽核审计风险精准预警作用,并将风险监测和预警情况及时反馈至经营单位,实现经营风险从未知向已知的转变、从不可控向可控的转变,实现审计监测功能。二是建立非现场在线审计模型。打造高效“远程+现场”并行的审计模式,将常规审计项目标准化,利用“后台+视频”核查,缩短审计作业时效,提高审计产能,提升审计覆盖度,合理配置软硬件资源和远程审计力量,实现远程审计和现场审计组的互动,推进非现场审计数字化转型。三是建立信息系统审计模型。建立IT精英团队,定期、定向对公司已运营的信息系统开展专项审计、对新运营的信息系统开展绩效审计,确保公司信息系统的安全性、准确性和有效性。四是建立专项项目审计模型。围绕公司重大战略和重点工作,采取“现场+非现场”的形式,根据稽核审计需求和特殊风险完成临时建模,确保审计模型的针对性、个性化,保障数字审计效果。五是搭建敏捷审计作业管理平台,推进审计作业日常管理的数字化,建立涵盖审计项目管理、作业审批流、专家知识库、移动审计工具等一体化的审计作业管理平台,为保险集团公司内部审计管理提供支持,形成四个数字化作业模型和一个作业管理平台的数字化内审解决方案。

(四)加快“IT+内审”复合型人才队伍建设,为内部审计数字化转型提供基础支撑

具有数字化思维、数字化专业能力的内审人才是保险集团公司数字化转型的保障。一是培养和引进并重。在人才培养模式上,坚持内部培养提升与外部引进并重,着力培养数字化审计人才队伍,推动全员树立数字审计思维,加大“IT+內审”等复合人才招聘力度,提升稽核审计队伍中信息技术专业人员占比,提升数字审计创新应用能力。二是将数字化内部审计纳入考核。在考核激励方案上,力争取得公司管理层的支持,建立相应的数字化审计配套考核激励方案,明确各阶段数字化审计规划建设标准,以中短期的人力资源投入,促进公司治理能力的提升。

(作者单位:中华联合保险集团股份有限公司广州区域审计中心,邮政编码:510000,电子邮箱:916836466@qq.com)

主要参考文献

[1]陈虎.基于大数据技术的审计数据统计分析策略探讨[J].企业改革与管理, 2021(5):165-166

[2]张欣欣.大数据时代企业内部审计信息化探讨[J].合作经济与科技, 2020(18):152-153

[3]张月波.数字化转型中商业银行内部审计智能化探索与应用[J].中国内部审计, 2020(10):68-71