基于景观考古学的皇家祭天遗址探析

——以北魏坝顶圜丘为例

赵忆 周娉倩 许超然 刘庭风

遗址(ruins)是指历史上存在的有突出价值的人类工程或者半人工工程场所[1]。《国际古迹遗址理事会章程》中将遗址范围界定为在考古学、历史学、艺术学、人类学等方面具有突出价值的历史公园或园林[2]。自原始社会起,人们通过对天体的观测来确定时节和方位,根据其运行规律设定诸如“四时”“二十四节气”等时间、空间的秩序,设立坛、台等形式的景观祭天祀地、通神望月。近年来,一系列针对祭天遗址的考古挖掘工作正陆续展开:2019年10月—2020年8月,四川省文物考古研究院三星堆考古研究所新发现了6个祭祀坑,其作为古代祭祀场所,成为古蜀国都城空间格局考古的重要证据;2016—2018年,中国国家博物馆、陕西省考古研究院与宝鸡市文物局等单位对秦汉祭天遗址——雍五畤中的血池、下站、吴山等遗址展开挖掘,发现下站遗址极有可能是秦宣公所设密畤。遗址本体性质与出土文物反映了古代文明的社会结构与历史进程,习近平总书记指出:“文物遗存的保护是考古学研究的前提,考古学研究是文化遗产合理利用的学术基础。”[3]皇家祭天遗址是皇家进行祭祀活动所遗留的各类场所,其营建过程是中华民族原始宇宙观与天地观的直接体现,是具有天文内涵的遗物、遗迹[4]。

本研究以皇家祭天遗址作为基本研究对象,以北魏坝顶圜丘遗址为典型案例,运用原始宇宙观与天文学基本原理,借助景观考古学的视角,对古代遗址中的天文学内涵进行研究、分析和揭示,以期深入理解景观考古和历史文化遗产保护的重大价值[5]。

1 景观考古学在祭天遗址分析中的应用

1.1 国内外相关研究回顾

景观考古学(Landscapes Archaeology)是考古学的一个重要分支,由Pitt Rivers于19世纪提出,他最先将考古挖掘成果与区域文化、生态环境相结合[6]。现代景观考古学以遗址自身结构、周边地形地貌、土壤植被等空间形态为基础,同时关注人类和景观之间产生的联系[7],即“文化观念[8]”。张海[9]提出景观考古学是运用区域性、综合性的研究手段,以地表构成的空间结构的研究为基础、以人类的空间认知和社会实践活动作为核心问题的综合性研究方法。Knapp等认为景观考古学中对于社会学层面的研究主要集中在文化记忆(cultural memory)、社会认同(social identity)、社会秩序(social order)和社会变革(social transformation)四方面[10]。

在景观考古学的理论与方法层面,Papantoniou等认为,“景观”(landscape)的概念本就包含时间性、空间性和物质性[11],Johnson进一步提出,景观视野下考古学的研究方式是试图透过土地探究其背后的人类社会组织结构、意识形态、记忆、秩序等[12]。Arikan指出,景观考古学在研究生态可持续性的问题上发挥着重要作用,例如可通过人类的活动来探析土地在过去的历史动态变化[13]。Schama通过研究证明,聚落考古将景观作为承载过去社会居住和活动的载体,而人文地理和社会学则首先将景观作为人类交往的空间[14]。从20世纪90年代起,朱利安·托马斯通过区域调查、文献检索、地图测绘和选择性试掘等信息技术方法探究了不同阶段和地域景观考古的发展[15]。景观考古学的概念、理论与方法的明确使其在具体案例研究中更能发挥作用。

在景观考古案例研究的层面,相关研究主要围绕古代文献分析与考古调查的结合、聚落遗址勘察与现代技术手段的结合2个方面展开。钱国祥、董新林通过对史料的释读和考古遗址的勘察,分别对北魏洛阳宫城形制和布局[16]、辽代陵寝制度与丧葬文化特征[17]展开了研究,并现场勘测确定空间结构。徐良高[18]认为研究之初应先设立平行的研究体系,再寻找交叉点,进而建构更加全面的历史叙述体系和框架。刘文卿等[19]通过田野考古区域调查,结合ArcGIS空间分析等方法对三江平原汉魏聚落遗址的空间信息进行量化解读,分析了不同空间尺度与环境的关系,从而推断其背后蕴含的景观人文内涵。Inomata等借助激光雷达数据与三维影像地图分析了玛雅地区于公元前1000年—公元前800年建造的祭祀建筑遗址,推断集体劳作(communal work)是玛雅文明的重要特征[20]。随着考古学研究的发展,田野调查方法中需要采集和分析的数据量渐涨,数字化的调查方法成为考古学研究的必然趋势。马小飞[21]提出的“绘制数字化地图—布设探方—采集现场资料—处理数据—绘制田野线图”的数字化信息采集过程,可极大地提高考古成果的准确度。

1.2 基于景观考古学的皇家祭天遗址研究框架

根据Wilkinson对景观考古学的定义与研究方法的总结,其过程可以分为以下3个步骤。1)文化-历史(cultural-historical),研究前期综合历史文献、考古发掘报告及遗址出土时的形态,初步探明遗址的性质;2)科学-过程(scientific -processual),研究中期使用聚落考古、集水区分析和各种生态系统方法,力求还原遗址的历史发展过程;3)后处理过程(post-processual),结合各类典型景观实例,对遗址特征或内涵进行定义及总结[22]。另外,景观考古学还强调人们在其中的感知和体验[23]。因此,运用景观考古学的理论和方法研究皇家祭天遗址的过程可以归纳为“遗址还原—信息解读—特征归纳”,以皇家祭天遗址的景观内涵为研究对象,以出土文物信息、考古发掘报告、遗址图像信息及文史档案记载为研究依据对遗址原貌进行还原,并且综合采用景观考古学、考古学、天文考古学等学科理论,通过文字与图像转译等手段解读祭天遗址所承载的景观内涵,并对其空间特征与文化特征进行归纳,从而全面地认识古代遗迹的复原及建筑发展过程[24](图1)。

1 基于景观考古学的皇家祭天遗址研究框架Research framework of royal sacrificial sites based on Landscape Archaeology

注:a) 行大亨即祀先王祖先;b) 五帝即五方上帝,又或是天神、天帝等;c)五星即东方岁星、南方荧惑、西方太白、北方辰星、中央振星。

2 皇家祭天遗址综述

2.1 皇家营建中的祭祀场所

祭天礼仪是中国最早形成的祭祀活动之一。冯晓霞[25]认为,真正意义上的祭天活动始于秦统一六国后所举行的祭天盛典。祭祀天地被认为是天子的义务,皇家祭祀常在东、南、西、北四郊设圜丘、坛或社(图2),赋予其不同的祭祀功能,辅以明堂、辟雍、灵台等礼制建筑(表1),如东汉时期郊庙祭祀制度下曾设立雍五畤、五帝庙及甘泉寺畤和南郊祭坛[26]等;小型祭礼也常设于宫苑中,如清代时,受满族礼仪及萨满教影响,坤宁宫内也曾设坛祭神、祭天。皇家宫苑及园林建设大多遵循“象天法地”的思想,追求“天上宫阙”的意象,借此体现“普天之下,莫非王土”的君主至上思想。

2 南郊圜丘变迁示意图Diagram of the change of the Circular Mound in the southern suburbs

表1 古代主要祭天场所与祭天礼仪Tab.1 The main places and rituals of heaven worship in ancient times

2.2 皇家祭天遗址的典型形制

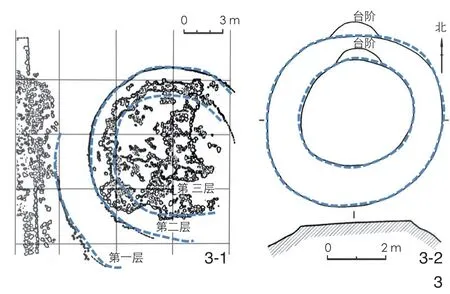

皇家祭天场所多是以南郊为主、圜丘为附属的主要礼制建筑,历代情况略有不同且经历了长期的变迁(图2)。在祭坛形制上,以圆形为主,层(重)数呈三层或四层,依统治阶级意志而定。新石器时代,墓葬与祭祀虽尚未完全分离,但红山文化晚期(距今约5 500~5 000年)的辽宁牛河梁祭坛已呈现出三层迭起的圆坛结构[27],西周晚期(距今约2 900年)的安徽霍山戴家院遗址出土的祭坛同样呈圆形(图3),此祭坛冬至日用于迎日,其他时日用以祭土谷神①[28],先民通过在祭坛燎祭②等方式表达对天的敬畏之情。以北京天坛的祈谷坛、圜丘和西安圜丘为例(图4),内墙圆、外墙方是圜丘的代表性特征,多重圆台层层叠起、同心渐小,以达到无限接近于天的视觉效果。

3 辽宁牛河梁三重祭坛[27](3-1)与安徽霍山戴家院祭坛[28](3-2)The triple altar of Niuhe Liang in Liaoning Province [27] (3-1)and altar of Daijiayuan in Huoshan, Anhui [28](3-2)

4 中国现存天坛卫星图Satellite images of the existing Temple of Heaven in China

3 北魏坝顶圜丘遗址与周边环境的关系

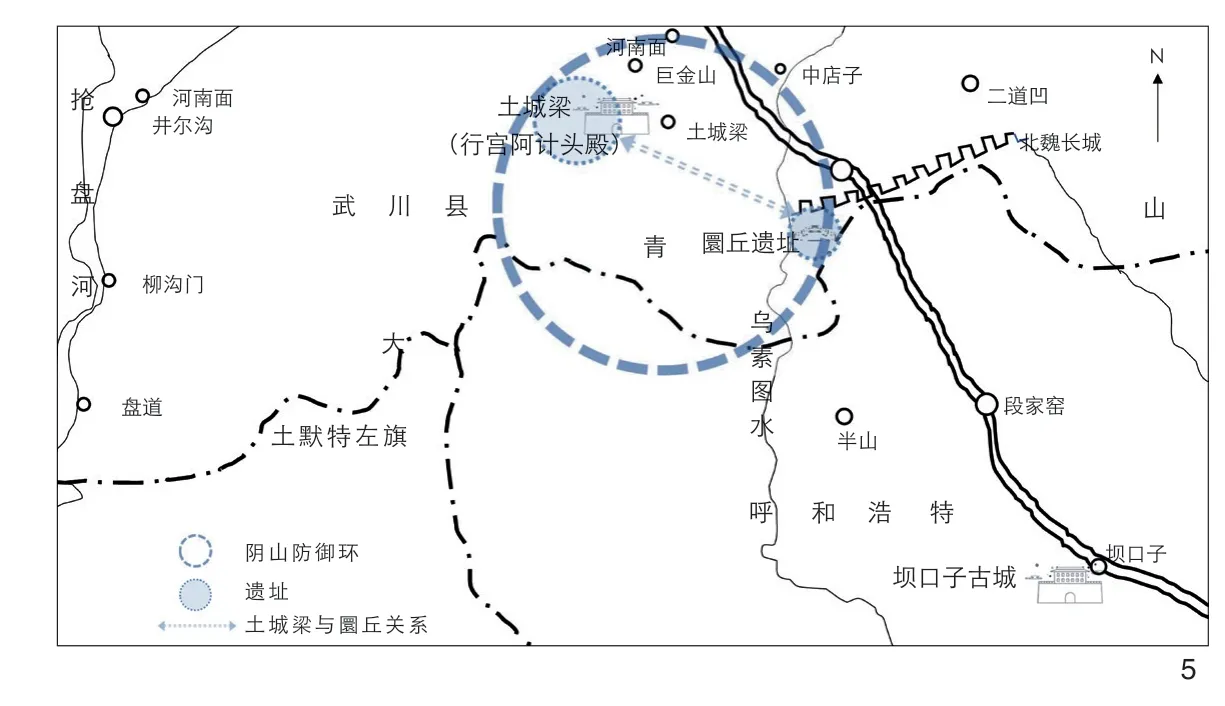

北魏皇家祭天遗址位于内蒙古武川县大青山区蜈蚣坝的坝顶,考古学将其命名为“坝顶遗址[29]”,其海拔约1 663 m,距呼和浩特市区与武川县城各约20 km(图5)。经内蒙古自治区文物研究所对首批出土文物进行碳14初步测定,判断其集中使用年代在430—490年。自1950年起,关于遗址的原始功能主要存在以下几种说法:1)遗址为北魏武川镇镇城[30];2)遗址为魏帝行宫阿计头殿遗址[31];3)遗址为北魏白道城下属烽燧遗址[32];4)遗址为汉长城坝顶障城[33];5)遗址为北魏圜丘遗址[34],是行宫阿计头殿(今土梁城)的附属设施。随着考古挖掘工作自2019年起陆续展开,已基本证实了其为祭天场所。

5 坝顶圜丘遗址地理位置示意图[34]Geographical location map of Circular Mound in the Top of Onggon Dabaga [34]

本研究认为,探析皇家祭天遗址应先确定遗址景观结构与地面建筑遗存,再判断遗址与内外环境的关系,以此剖析与环境营建之间的内在联系。即先以宏观的视野分析圜丘遗址与阴山山脉、六镇边防的景观内在关联,再在微观层面上关注圜丘遗址本身的营造特征,二者结合来分析遗址更深层的文化内核。

3.1 北魏国家祭祀体系与宫苑、城市、乡野建设

回顾北魏的园林史与建筑史,“天人合一”“天神崇拜”等理念在营建过程中多有体现。泰常三年(418年),仅祭祀山川、海洋诸神的场所就有324处,且当时北魏首都平城宫城内为祈求风调雨顺、五谷丰登,为“六宗③、灵星、风伯、雨师、司民、司禄、先农”各设立了祭坛,延兴二年(472年)的天神祭祀场所更达1 200余所。祭祀活动还受占星活动与天象的影响,刘皇后曾依据彗星占卜的结果立庙建祠,《魏书》记载:“太祖初,有两彗星见,刘后使占者占之,曰:‘祈之则当扫定天下。’后从之,故立其祀。”[35]

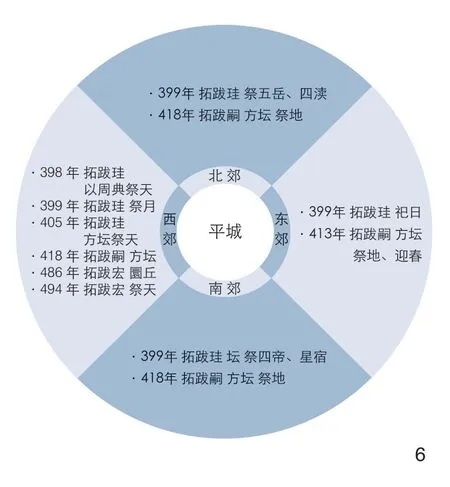

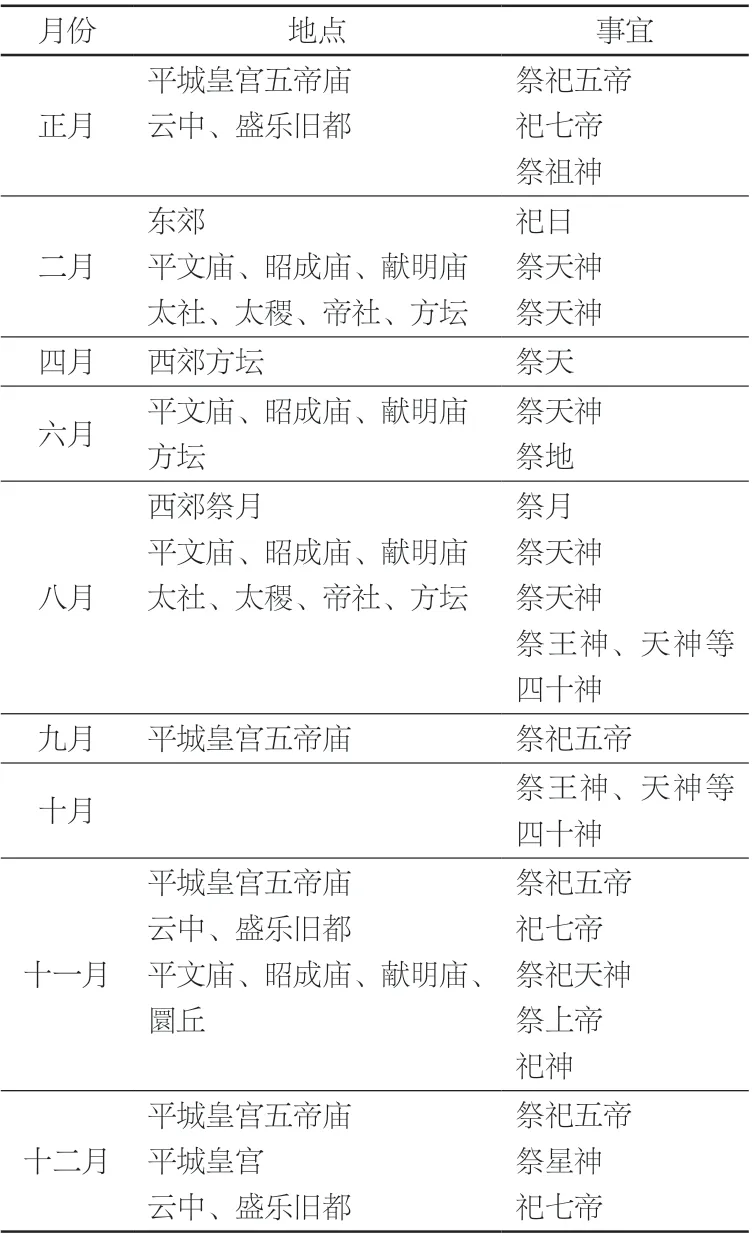

在北魏祭礼中,中原文化与鲜卑文化产生了激烈的碰撞,加之北魏帝王统治思想的不同,因此在北魏前期,君主行祭天礼时,并无确定的祭坛方位,例如太祖拓跋珪虽因早期征战疏于“经国轨仪”,但仍在386年复立代国时“西向设祭,告天成礼”。至孝文帝拓跋宏迁都洛阳前,虽以西郊祭天为主(图6),但东、南、北三郊也多行祭天礼。就北魏平城时代(398—493年)而言,因祭祀建筑及场所的兴建,北魏国家祭祀体系的发展对都城内外景观的开发与建设起到了极大的推动作用。具体体现为:1)在城市建设方面,曾因统治者修建明堂太庙等[36]对内城(即平城)布局做过调整;2)在宫苑园林建设方面,太和二年(478年),孝文帝在皇家御苑鹿苑(包括北苑、南苑、西苑)中祭星辰、祈雨,次年(479年)也在北苑祈福祷星,又在8年后(486年)下诏命大臣李冲主持修筑明堂④;此外,北魏皇帝多设行宫⑤,居于行宫亦时常举行祭祀活动[37];3)在寺庙园林建设方面,为祭天所建之庙更是不计其数,平城北部的雷公山、方山、白登山和谷地等地也因此形成了层次分明、分区丰富的苑囿、殿宇、佛寺、石窟建筑群[38];4)北魏各时期东南西北四郊、圜丘、方泽多选址于城郭,同时促进了城郊景观的发展⑥,如,太祖拓跋珪于天兴二年(398年)设立了一系列祭祀制度,全年几乎每月皆有典仪(表2)。

6 北魏四郊祭天礼仪Ceremony of offering sacrifices to Heaven in four suburbs of Northern Wei Dynasty

表2 《魏书》所载太祖拓跋珪398年祭祀活动Tab.2 The sacrificial activities of North Wei Dynasty founder Tuoba Gui in year 398 recorded in Wei Shu

3.2 坝顶圜丘与山脉、城池

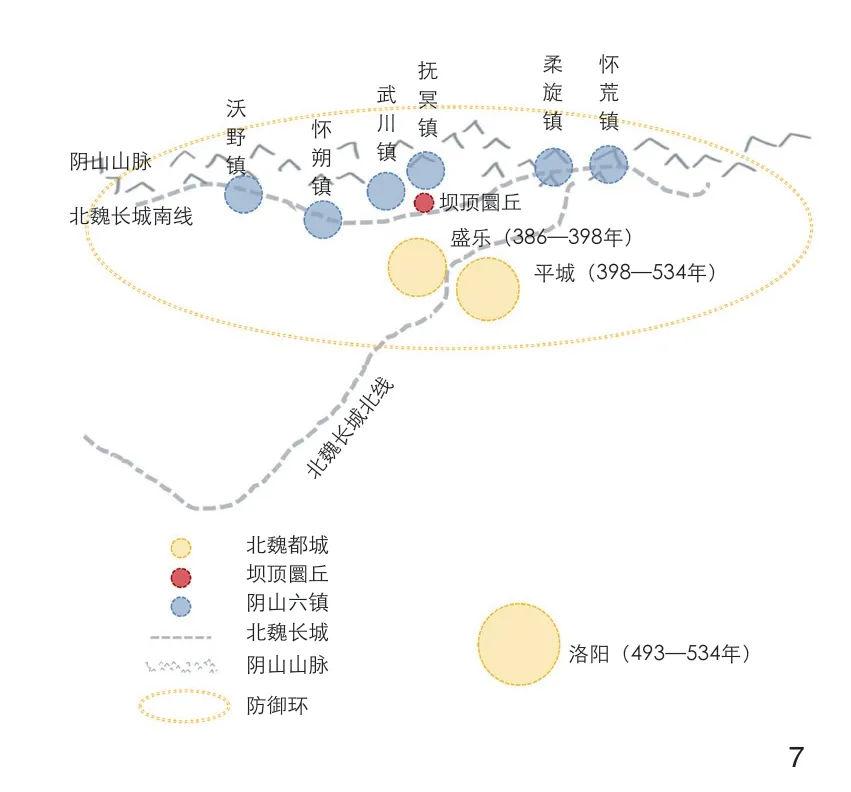

阴山山脉作为蒙古高原与中原地区的分界线,素有“御边要地”之称,北魏时期曾设六镇⑦、建长城抵御高车族、柔然族等北方部族的入侵。《魏书》记载拓跋焘曾于424—449年巡幸阴山十余次,拓跋珪也曾在巡视阴山时巡幸行宫、立坛祭祀:“巡幸行宫之所,各立坛,祭以太牢,岁一祭,皆牧守侍祀。”[35]经考古调查,坝顶圜丘与行宫阿计头殿(即今土城梁古城)距离仅4.5 km,圜丘被认为是附属于阿计头殿的祭坛[37]。圜丘位于盛乐故都西北部,虽远离平城及新都洛阳,但与武川镇及北魏长城南线关系十分密切(图7)。

7 圜丘与阴山、六镇防御体系、行宫、都城的关系The relationship between Circular Mound and Yinshan, six-city defense system, palace and the capitals

在“阴山山脉-六镇-行宫-圜丘-盛乐-平城”彼此相互联系且环环相扣的模式下,不仅在地理位置上形成相对牢固的防御环,而且行宫与圜丘成为北魏中央集权统治阴山的象征,既鼓舞了镇守边疆将士的士气,又稳固了边疆贵族政权体系的地位,并成为留守边疆的社会族群、游牧民族的精神寄托。

3.3 坝顶圜丘景观视线与天的呼应

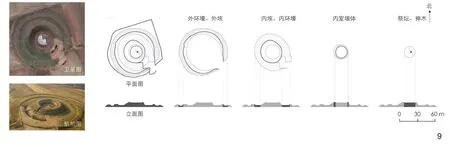

根 据ArcGIS与Global Mapper软 件 所 绘制高程图(图8)可知,圜丘周边峰峦重叠,阴山山脉绵延不绝,大青山主峰海拔高达2 195 m[39],但圜丘所处坝顶却地势相对平坦,遗址所处视线空荡开阔(图9)。立于坝顶,如今的呼和浩特城区清晰可见。祭坛内室夯土墙残高约2.9~4.4 m,墙体留有数十根木结构柱残骸。经由狭窄的祭坛门道进入内室时,视线较为封闭。祭坛的环形结构表达了帝王与天对话的意向,同时营造出了空旷、肃穆、庄严的气氛。

8 圜丘地理信息图示Geographic information image of the Circular Mound

9 圜丘卫星图、航拍图[41]、平、立面图与结构示意图Satellite and aerial image [41], elevation and structure figure of the Circular Mound

4 北魏坝顶圜丘遗址的性质与特征

4.1 遗址形制

坝顶圜丘遗址圆坛形制与历代祭天圜丘基本相似,材质却为三重土筑结构(图9),其占地面积约7 620 m2[40]。祭坛则位于最高一重的圆坛处,有“神木”残骸与大型木构建筑损毁及碳化遗迹。除祭坛外,壝埒(即祭坛外的土墙)里还有内、外环壕和内、外垓。坝顶圜丘为三重圆坛,北齐、金、明、清等时期的圜丘都采用过三重圆坛的形式(图4),《说文》:“三,天地人之数也,从三数”。“三”代表着古人的宇宙形成观[42]与“天、地、人”关系的认知。北魏其他地区的圜丘与方坛也多采用三层的形式,拓跋珪时期的圜丘“坛通四陛,为壝埒三重”,拓跋嗣时期“方坛四陛,埒壝三重”[35]。

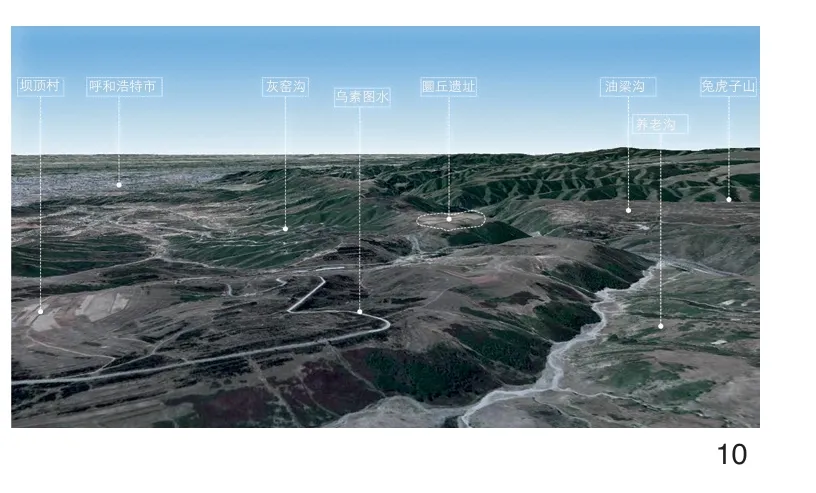

北魏郦道元所著《水经注》以河川作为分类依据记载了不同类型的宫苑、园林,说明北魏宫苑、园林皆与水系关系密切,坝顶圜丘也不例外。坝顶圜丘东侧有鸡冠子山(海拔1 840 m),北侧有朝矢壕山(海拔1 905 m),东北侧有金銮殿山(海拔1 972 m),西侧有摩天岭(海拔1 711 m)等山体,又有乌素图水、二道沟、油梁沟、灰窑沟等河流、沟谷环绕左右(图10),可谓是“山环水绕”。

10 圜丘周边的沟谷与河流Rivers and ditches around the Circular Mound

4.2 景观特征

4.2.1 中原与鲜卑文化交织的祭祀景观

北魏王朝为入主中原,大力推进汉化改革。就孝文帝拓跋宏来说,虽然他听从大臣王肃的建议,将“郊”“丘”合一,但北魏圜丘仍与中原地区略有不同:1)中原圜丘多用石砌,北魏坝顶圜丘主体则由黏土夯筑,盛乐故城、鹿苑边墙等北魏宫苑也留有夯土遗迹,符合北魏皇家园林的自然原生态、真山真水的宏大格局[43];2)圆形的祭坛无论是在中原还是在内亚地区,都是为了体现天人合一思想,但坝顶圜丘通过高耸的内墙、视域极佳的地理位置(图8~10)表达了对天神的崇拜,颇有现代的“大地景观”之意;3)在中原地区,南郊圜丘祭天是汉族王朝的传统,更是皇家礼仪的核心环节,因礼仪等级较高,所以位置多近都城,坝顶圜丘附属于行宫,方位和择址上也并不完全遵循汉族社会传统。因此,由圜丘可以窥探中原文化对于北魏早期社会的渗透。

4.2.2 因就山形水势的边防景观

《礼记·曲礼下》有云:“天子祭天地,祭四方,祭山川,祭五祀。”[44]高山名岳被认为是与天相接的“天梯”,统治者在此祭祀来“报天之功”,祈求上天保佑生产生活、兴云降雨。并且,魏晋时期是中国园林的转折期,山水审美在这一时期到达高潮。山水比德思想占据主流,造园时也注重模山范水。北魏姜质作《亭山赋》道:“卜居动静之间,不以山水为忘,庭起半丘半壑,听以目达心想。”[45]园林在魏晋南北朝的大环境下呈现出“得意在丘中”的审美化的山水关系与隐逸思想[46]。坝顶圜丘选址在高原,对圜丘及土城梁古城进行视域及坡度坡向分析,可见二者的选址极其看重地势,皆坐落于高耸、平坦之处。因此,坝顶圜丘不仅借助山川呈现了北魏前期园林简单、粗犷、宏大[47]的特征,同北魏时期其他宫苑景观一样,利用大山大水的格局,加以天然森林、崇山峻岭、自然水体等要素,营造了浑然天成的意境。

5 结语

在祭天遗址的研究过程中,首先通过分析出土遗址与史书记载的双重证据推断其表层的性质与年代;其次,使用景观考古学的研究方法可进一步全面反映不同时期人类对于时间、空间的认知与理解。

景观考古学不仅为单个遗址特征的考察提供了不同视角,也为大遗址保护与研究提供了新的思路。本研究虽仅以北魏坝顶圜丘为对象,实际上还探析了宏观尺度下的阴山山脉与中观尺度下的城池、宫城、边防之间的主动关联,以表明周边区域与北魏坝顶圜丘之间的有机联系,证实了圜丘在选址、设计过程中对周边形势与自然环境的通盘考虑。

因此,无论是在设计、选址还是在使用过程中,历代皇家祭天遗址始终秉承“天人合一”理念,虽形制、地理方位略有不同,但都力求天、地、人的和谐统一。这种传统思想如今演化为“人与自然和谐共处”的基本理念,实际上表达了景观最原初的浪漫主义精神,此一脉相承的精神内核也可以为未来的遗址公园建设提供指导。

(本文获2020年第一届LA青年学者论文奖优秀奖)

注释(Notes):

① 土谷神又称社稷神,是土地神和谷神的合称,掌管稻谷生长及农事丰收。

② 古代祭祀仪式之一,把玉帛、牺牲放在柴堆上,焚烧祭天。晋代张勃《吴录》:“谨择元日,登坛燎祭,即皇帝位。”

③ 六宗多指古人尊祀的六神。《尚书》有:“肆类于上帝,禋于六宗,望秋于山川,遍于群神矣。”东汉王充《论衡》“祭意”云:“六宗居六合之间,助天地变化,王者尊而祭之,故曰六宗。”

④ 明堂遗址位于今山西大同柳航里一带,太和十年(486年)下诏修筑,太和十五年(491年)建成,历时5年。

⑤ 广德殿(今榆树店古城)、圪塔古城、阿计头殿(今土城梁古城)等是孝武帝巡幸阴山时所建行宫。

⑥ 明元帝拓跋嗣巡幸阴山、武周山、白登山等时,亦祀天祭地,仅白登山西在永兴五年(413年)就有昭成、献明、太祖庙、天神庙等23庙。再如石室(今大兴安岭嘎仙洞)遗址,作为北魏初期汉化的象征,太武帝拓跋焘曾经派遣李敞等大臣代为祭祖,后石室桦木成林,群众亦奉为神。

⑦ 即沃野镇、怀朔镇、武川镇、抚冥镇、柔玄镇、怀荒镇。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1~2、6~8由作者绘制;图3、5、9由作者根据参考文 献[27]-[28]、[34]、[41]绘 制;图4、10由 作 者 根 据Google Earth底图改绘;表1~2由作者绘制。