当代文人画家的思想历程

邹元江

【摘 要】 周韶华所感悟的中国画学体系虽然只属于他个人的知性视域,但对于将一生都融入笔墨之中的周韶华而言,却并不仅仅具有总结中国画学审美精髓的私人性意义,还具有对学界、画界建构更加缜密、完善、深刻的中国画学体系的重要启示意义:如何廓清意象水墨与中国文化元典精神的根性关系;如何将笔墨水色作为中国画体系的本质要素加以学理的论证;如何在重构中国传统画学体系的基础上,建构根性联结、古今转换、中外融通和面向未来的当代中国“意象新水墨”理论框架。

【关键词】 周韶华;中国画学体系;当代文人画家

一

众所周知,中国几千年的绘画史作为主流的形态不是“院画”的画匠史,而是文人修心养性的文人画史,尤其是自宋代苏轼明确提出“士人画”[1](即“文人画”)的概念以来,中国画就更加自觉地成为文人审美趣味的徽标,与中国文化的内在气质相表里。董其昌《画禅室随笔》对文人画的传统做了南北宗的区分[2],并极力地推崇文人画“以画为寄”“寄乐于画”[3]的传统。

但近百年来,西方文化包括绘画艺术,随着西方侵略者的船坚炮利攻入中国,给本就生命已显羸弱之气的清末民初的文人,包括文人画家以极大的冲击,在“打倒孔家店”和强权势力的双重重扼下,中国古代文人的精神气质气若游丝,传承了几千年的文人画家的内在秉性也悄然丧失。毋庸置疑,缺了精神脊梁的画家虽然仍是画家,但已是与传统文化渐行渐远的技艺层面的画匠。可问题是,作为职业分工意义上技艺层面的画匠永远不是中国画学研究的真正出发点,正如琴棋书画对古代文人的意义并不是将自己训练成现代意义上的琴家、棋手、书家、画家一样,中国古代的文人画家永远是以诗书画印兼善来陶养性情、成就人格为其常态的。可是近百年来,这样走向内在心性养成的文人画家变得越来越可遇不可求。

或许已届耄耋之年的周韶华(1929 —)先生是其中之一。他从20世纪80年代之初的“大河寻源”画系开始,继之以“梦溯仰韶”“汉唐雄风”“荆楚狂歌”“大海之子”“大风吹宇宙”……脚步匆匆地从中国文化历史的深处走向全国、走向世界、走向未来,形成了景象斑斓的“周韶华现象”。“周韶华现象”之所以成为新时期以来引领中国画界的风向标,其关键所在就是他不仅仅是一位技艺层面的中国画大家,还是一位重新回归传统的文人画家。他曾说:“文人画乃文人之事,决非文盲者之事。……每个时代的大师都在理论上具有清晰的思维,在实践上都有明确的探索。所以我认为画家要在艺术实践和理论研究这两个方面双轨同步。现代审美意识是现代画家的灵魂。因此,我始终认为:一个人格卓越、维护艺术尊严的艺术家,不能没有理论思维。一个没有哲学头脑的画家,实际是一个匠人,不可能步入较高的文化层次,因而也不可能取得具有文化内涵的那样一种突破。”[1]正是从这个宏阔的传统与现代不相暌离的对中国文人画家人格、尊严维护者的视野,周韶华对中国画界的引领主要是思想的引领,这与他30多年来不断地探寻,在《刘国松的艺术的构成》(1985)、《大河寻源》(1987)、《艺海纵横》(1991)、《抱一集》(1993)、《面向新世纪》(1997)、《周韶华艺术论》(2000)、《大家之路:周韶华》(2006)、《周韶华全集》(2010)[2]等一系列论著中思考中国画思想的归属、文人画文化的根系等重大问题密不可分。

周韶华是一位思想家型的艺术家,但他思想的展开却并不是在福柯“知识考古学”意义上的,虽然在《感悟中国画学体系》一书中,周韶华直接引证的古代元典和画论材料(不包括行文中的随文引录)就达几十处,涉及《周易》《老子》《论语》《庄子》《管子》《荀子》《国语》《尚书》《孟子》《乐记》《淮南子》《史记》,以及刘向《说苑》、刘勰《文心雕龙》、张彦远《历代名画记》、陆机《文赋》、谢赫《古画品录》、顾恺之《论画》《魏晋胜流画赞》、姚最《续画品》、宗炳《画山水序》、荆浩《笔法记》等几十部著作,尤其是对《石涛画语录》所代表的中国画的审美精神做了系统地分析,还附录了“石涛题画选录”“历来对于石涛画法的评论”和“石涛略传”等详备的材料,在最后一章“筆墨水色是中国画本体的本质要素”后,还附录了“历代名家论笔法墨法”,等等。但周韶华却更自觉地将自己定位为一个艺术实践的“参与者”来与古代的思想先贤“对话”,因而他给自己确立的对传统文化的“开掘和开拓的双重任务”[3]就不是纯粹学理式的咬文嚼字,而是以艺术家最为灵敏的知觉方式—“感悟”—来“亲证”。如在讲到庄子的元气说和“独与天地精神往来”(《庄子 · 天下》)的大境界时,周韶华发问道:为什么要“把元气作为中国意象绘画美学生命的核心呢?因为既然意象水墨是一种视觉空间艺术,那么就要在视觉空间的天地精神上发力,大做这一表现元气视觉空间的文章。这很自然地就要突破以往对空间视觉认知的局限,包括创作意识,展示方式与陈列等和大环境的关系以及相应的各种媒材表现手段,诸如把平面的展示为立体的或三维的,静态的改变为动态的,以至把多媒体引进展示空间,人们的视野和想象力就要借助元气这一无形而有意的空间意识,从而强化视觉空间表现的自由性与无限的可能性。这才能扩大和提升现代绘画观。因此,我受庄子‘独与天地精神往来的启示,曾以《大风吹宇宙》为题创作了一组‘神游星空的作品,名之曰《大风吹宇宙》旨在彰显现代创作观”[1]。这就是作为艺术家的感悟式的“亲证”,将自己的艺术创作与传统文化的精髓所具有的内在关联加以贯通。又如讲到元代画家画品的独特性,周韶华特别敏锐地注意到这是由特定的文化元素依照共同的心理结构、民族精神锻造化育而成的,以赵孟頫、黄公望、倪云林、吴镇、王蒙为代表的元代画家的思维方式、行事风格,都寄寓在他们的作品所蕴含的文化氛围中。周韶华对这个“伟大的奇迹”惊叹不已,说这些特立独行的士人,虽然恣情游荡于山水之间,但他们灵魂深处的精神支柱仍然是“根深蒂固的儒、道、释文化”。周韶华发现,与前代不同的是,“元代一切有影响的文人,几乎没有不会作画、不会鉴赏、不会写评论或不会题画的。杨维桢、张雨、虞抟等本是诗文家,兼擅书画;赵孟頫、王冕、倪云林是诗人兼书画家;他们都能把诗书画合为一体,把绘画指向对艺术最高境界的追求,艺术的文化内涵之本原不仅呈现出他们是坚守者,而且是超越者。……正是由这种人才知识结构构成的画坛和这种艺术生态的文化氛围,都是由文化的内在力量造就了元代山水画的高峰”[2]。这种在“一代之治,即一代之学也”[3]的视域下对非正统的异族统治的元代社会却显示出正统文化的恒久生命力的判断,充分说明作为当代文人画家的周韶华与在很长时间不被后世所理解的元代士人画在心灵血脉上的沟通契合。

二

周韶华感悟的中国画学体系虽然只属于他个人的知性视域,但对于将一生都融入了笔墨之中的周韶华而言,却并不仅仅具有总结中国画学审美精髓的个人意义,还具有对学界、画界建构更加缜密、完善、深刻的中国画学体系的重要启示意义,这包括以下几个方面:

一是如何廓清意象水墨与中国文化元典精神的根性关系。周韶华认为,中国先哲所说的“至大无外”“至小无内”(《庄子 · 天下》)是意象水墨的哲学根基,即“最大的宇宙没有外沿边界,最小的粒子也不可穷尽,大亦无限,小亦无限”。正是从这个中国文化的元典精神出发,周韶华试图廓清意象水墨与中国文化元典精神的根性关系:“画家到对象世界中去,不是去给一草一木照相,而是去体验感受宇宙的生命意蕴,把自己的情感、意识渗入对象中,物我血溶一体,复合为艺术的结构生命。中国古代哲学的整观宇宙的圜道观,天人合一的综合思维,把人的本质力量宇宙人格化,从意蕴中显示东方文化的现代意义。”[4]正是不局限于对外在物象的模拟“照相”,而是注重内在心观对宇宙意蕴的体验聚合,才能生成涵容内在情感的“情”与心象之“景”的意象世界。

二是如何将笔墨水色作为中国画体系的本质要素加以学理的论证。关于这个问题,周韶华在20世纪50年代就意识到“既然色彩是一种语汇,五彩斑斓的光色世界必将给中国水墨画带来革新的曙光,引进色彩也是给国画造血”。到了80年代初,周韶华将这一见解化为艺术实践,并做了理论探讨。他认为:“在水墨画诞生之初,一些文人画家,因受老子‘五色乱目和禅宗思想的影响,即以排除色彩为前提,以抑制色彩为代价的发展。王维说:‘画道之中,水墨最为上。这显然是个‘反色彩宣言。由于他的影响力大,‘以色貌色被‘以墨貌色所取代,延续近千年,代价太深重。作为审美载体的水墨画,整体性地放弃对色彩的追求,不能不说是为附就文人趣味的一个极端文化现象。”无疑,周韶华站在当代文人画家的立场,对古代文人画的开创者王维的水墨画观念加以质疑,这是需要勇气的,但也不仅仅有勇气就能够建构“意象新水墨”理论。他注意到前辈画家中,“林风眠率先将浓烈的色彩引入水墨画,改变了以墨为主的局面。张大千的泼彩画,成了张大千艺术上的光辉点”。于是,周韶华在自己的作品中不仅仅使用中国画、水彩画的颜料,而且还用化纤染料、亚克力和油画棒,使画变得浓烈、饱满而又凝重,再加上大笔阔线,使画面增强了造型力度和视觉张力。虽然在周韶华的作品中“浓墨重彩”成了艺术图式的主要语素,但仍有难题需要解决:“以往的水墨画,惯常是大面积的留空白,使水墨与空白构成了特殊关系,而大幅度地引进色彩就必然会改变这种关系,有可能使中国水墨画变成非驴非马,要承受时尚的压力;传统的所谓‘墨不碍色,色不碍墨也是一种定律,而……墨破色,色破墨;浓破淡,淡破浓,打破了这一常规,有可能被指为背离传统特色。”显然,这就不仅仅是理论问题,也是艺术家如何实践的问题。周韶华的理论突破正是建立在自己勇于实践的基础之上。他的实践是“从改变水墨画的整体关系入手,改变水墨画的固定样式,便揉和水彩画的着色技巧和版画的黑、白、灰、点、线、面等来建构新的艺术表现关系”。在这个改变的过程中,周韶华确定了水与色这两大法宝,认识到“水,既能稀释色彩,又能帮助色彩流淌、沉淀、扩散和渗透,产生许多偶发性的奇妙效果。从把笔上的水画干到大面积的泼水、冲水、水印,无所不用其极。色与墨的关系也可运用无穷。既要发挥色彩的视觉冲击力和音乐通感,又要靠墨这一极色来控制画面,还要靠墨来加深一幅画的厚度与深邃感。墨色互补,交相辉映,是水墨画走向现代的重要一环”。而这其中,周韶华也承认,“印象派的色彩革命,后印象派的解放色彩,野兽派和表现主义对色彩的激情”,深刻地影响和启迪了他的理论探索和艺术实践。[1]

三是如何在重构中国传统画学体系的基础上建构根性联结、古今转换、中外融通和面向未来的当代中国“意象新水墨”[1]理论框架。对于这个问题,周韶华非常明确地说:“要刷新中国水墨画的视觉图式就不得不打破近千年来文人画的格式规范和‘笔墨情结。这不仅是一场冒险的苦战,并且还要争取战果,因而是一个极大的难题。难就难在中国水墨画从古典形态转变为现代形态是否可能。”这的确在中国画坛引发过笔墨是否等于零、是否要“革中锋的命”等一系列极有意义的争论。周韶华十分明晰自己所面临的两难境地:“既要创新,又要勾连传统,要在古代与现代之间找到一个连接点;在中西文化之间,找到一个融合点,以便创造出一种既有饱满的东方文化色泽,又有现代风采的新型山水画。这包括图式转换,语言转换,文化针对性的准确。具体而言,即:如何将东方的‘线与西方的‘面融合在一起;如何将东方的‘墨与西方的‘色融合在一起;如何将中国的水墨画的章法关系与西画的结构融合在一起,出发点与归宿点是创造一个气势宏大并有力度的中国画新格局。”对于这个“中国画新格局”,周韶华特别强调不能脱离中国画的骨骼和神经的“线”的书写性。他说:“为了与传统保持一定的勾连性,无论怎么创新,也不能以牺牲‘线为代价。但是线的有效作用也不是无限的。它极其需要体积的厚重与量感的补充,才能造成大气逼人的态势。中国五代、北宋的全景山水画,曾经以健笔繁皴的墨线效果和各种渲染手段交织成广厚的峰峦体面,但至元以后,转变为平远疏淡的境界。那种‘山从人面起,云傍马头生的一统江山气势便消失得无影无踪了。近代虽有以块面见长的西画输入,很多中国画家对此熟视无睹,只是到当代的李可染先生才有所重视。但由于他的传统本位意识太重,并没有把线条和块面这两种不同体系的绘画语言融合到极致。”理论的困惑首先来自实践的难题可否破解,在周韶华看来,“简单地继承五代、北宋的全景山水画传统,难以率真地抒发情感;西方的块面是立体写实的,而中国画的书写性则是平面化的结构关系,二者似乎很难兼容,并且,这种融合还牵动了整个画面关系的改变”。那么,面对难题,周韶华的解决方案是什么呢?他明确地说:“始终把握住从整体感和整体气势出发,依势布局,依势结构,让立体的大块面转化为平面结构并隐藏在画面的深处,使其造成统一的情调并控制画面,让线站到前台。”周韶华注意到凡 · 高是用点线来冲击块面的,而他在块面中显示点线的书写性,这“实际是让线成为一幅画的精神轨迹和生命经纬,所占面积和比例不一定很大,重要的是不失中国画的风采。一是用毛笔,一是用排刷,事实上毛笔的线的放大也是块面,排刷对块面的书写也有东方点线的书写神韵,即线中有面,刷中有线,在线与面里你中有我,我中有你,努力保持中国水墨画的本位风范”。[1]显然,周韶华紧紧抓住线条,“让线站在前台”,就将当代中国“意象新水墨”的图式构建奠基于“用线条抽象化”了的传统水墨画的类型之中,虽超出了传统,但在本质上又不偏离传统。伍蠡甫说:“对国画来说,线条乃画家凭以抽取、概括自然形象、融入情思意境,从而创造艺术美的基本手段。国画的线条一方面是媒介,另一方面又是艺术形象的主要组成部分,使思想感情和线条的属性与运用双方契合,凝成了画家(特别是文人画家)的艺术風格。”[2]毫无疑问,周韶华正是在充分尊重传统的基础上,融通思考面向未来的当代中国“意象新水墨”的理论框架的。

三

显然,周韶华欲意构建的中国画学体系具有对传统文人画学范式转换的意义,但这种转换并不是托马斯 · 库恩(Thomas Kuhn)意义上的反常与危机使既有的范式发生动摇,以至于经过竞争与选择而建立起的新范式对传统范式的否定。库恩的“范式”说是在“科学共同体”价值认同的前提下对固有范式的打破和创新,而这个新的范式与固有范式却不具有可通约性。这是基于科学范式的变革不是知识的直线积累的过程,而是其骤然突变的特性。[3]这正是科学范式与文化范式变革的根本差异。文化范式的变革并非在进化论意义上以先进与落后来分高低的。中国古代文学不断出现的“复古”运动(如唐宋以韩愈、柳宗元、欧阳修、王安石、“三苏”等为代表的古文运动,明代以“前后七子”等为代表的文学复古运动),海德格尔重回古希腊的“还乡”沉思[4],都是对原本神圣崇高文化范式的回归和反刍。[5]

文化范式转换的内在动力恰恰是在原有范式发展到一定阶段后,以适应新时代的要求和心理期待而向新的范式的自然转换和日渐偏离,但这并不表明这种被取代的范式已经过时、陈旧、毫无价值。旅法画家赵无极是被欧美艺术界推崇为“从东方来的画家在西方的高峰上”“开创了历史上新的一页”的杰出华裔画家。法国国立现代美术馆馆长多里瓦尔评价道:“富有中国的内涵,有些方面兼具现代和法国特色,赵无极的画成功地揉和了这两大传统风格。”旅美英国美术史学家苏立文在《东西方艺术的会合》中也写道:“他(赵无极)在六十年代的大幅抽象油画中,以书法的锋芒结合以一种富于空气感的深度,这并不能归功于波洛克和克赖因,却是表现了一个中国人对于三度空间的直觉。一个中国艺术家所关心的从来不是事物的表面,他总是洞察潜藏在事物后面的东西,而充溢在许多传统中国画中的那些烟雾迷蒙的远景,总是暗示着一个超过眼界所及的真实境界。如果我们把赵无极的抽象画当作风景画来‘读,他是会感到高兴的,因为他的那些画正是如此。”法国艺术评论家阿兰 · 儒弗鲁瓦也称赞“赵无极的作品清晰地反映了中国人看宇宙万物的观点,遥远和朦胧反映出默念的精神,而非默念的具体事务,这已经成为最新最现代而又被普遍接受的观点。”[1]很显然,赵无极虽离开中国数十年,他的画风已经远远偏离了中国的传统画法,从表面上看是文化范式发生了转换,但本质上是更加深刻地在西画的氛围里融入了中国画的精粹,即并不默念对象化的、外在具体的事物,而是默念非对象化的、心观意象的生成显现。

正是由于赵无极所追求的中国绘画的守正创新的方向与周韶华是一致的,所以才会引起周韶华的强烈共鸣。他评价道:“赵无极的艺术成就是在西方现代思潮推动下同中国传统相融合的结果。在他的作品中,中国画与西洋画的界限已被突破。他是站在世界艺术之上的、体现了当代艺术思潮的有胆有识者。从赵无极先生的作品中,我们直接感觉到,他对祖国的仰韶文化、甲骨文、青铜器、石刻、宋代山水画心领神会的契合,特别是行神如空的中国书法对他有很深刻的影响。同时我们也感觉到,他受西方现代诸流派的影响更深,更倾向于西方的抽象绘画。为了追求感觉启示的净化了的自然,保持画家本人的清新眼光,表现神秘的、朦胧的、梦幻般的境界,他放弃体积,抛弃造型,而锤炼色彩,运用书法的形式,赋予构图的音乐节奏以优先的地位,像和尚静思默念一样,让身心与禅融会,与画面接触,物我两忘,意在笔后,唯有气息在画面上流动,让天地人浑然一体,达到天人合一,来往自如,自由呼吸的超脱境界。这无疑是他对道家美学和禅宗美学的领悟,是地道的中华文化心理结构。”[2]从周韶华这篇写于1983年8月的文章中,可以明显看出他未来画式转换的主体方向,这就是呼应赵无极对仰韶文化、甲骨文、青铜器、石刻、宋代山水画等传统文化精髓的心领神会,通过“大河寻源”“梦溯仰韶”“汉唐雄风”“荆楚狂歌”“大海之子”“大风吹宇宙”等系列画作,创造出中国画当代的“意象新水墨”范式。

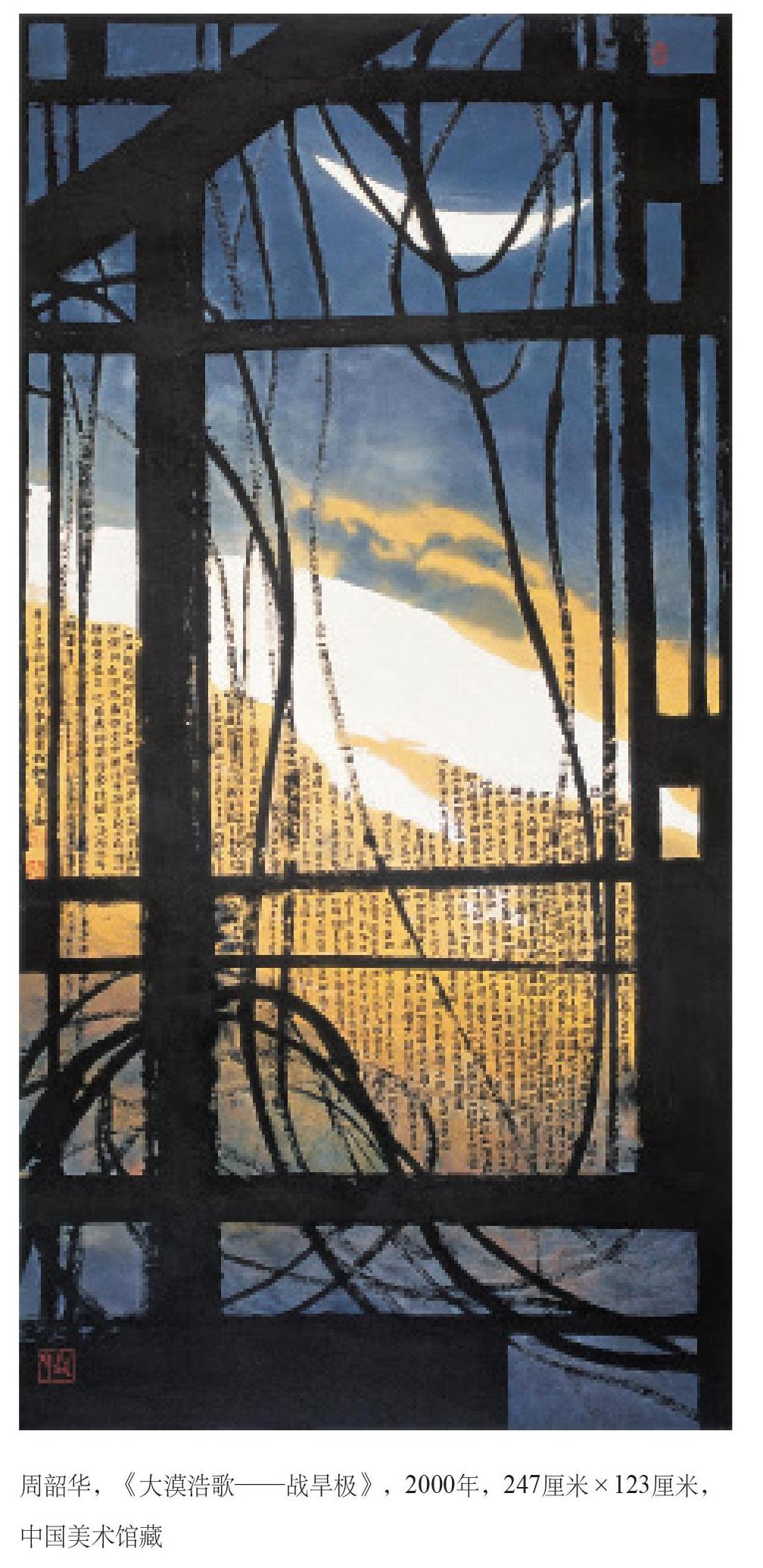

事实上,人类的任何文化范式都是不断累积型的,新人文范式对固有范式的突破不是淘汰、割裂、否定,而是对固有范式以解构的方式达致重构。因此,这种新的范式虽然不能完全还原、重叠固有的范式,但二者在本质上仍具有相互的通约性。“复古”也不是一味地回到古代的范式,而是在已陌生的古代范式中将能适应新时代的合理成分重新加以提纯,以旧瓶装新酒的方式重新创造出适应新时代的文化符号。周韶华对此有深刻的认识,他说:“我原本是从大山大河汲取灵感,到了90年代中期,我想转换一种视角,努力于从建筑结构中吸取笔墨灵感,特别注重在框架结构中去寻找形式语言符号,如对工业的框架,建筑的板块、方圆、三角等多种体积结构,把这千姿百态的自然形态转换成笔墨线条。语境结构是用笔墨线条来构成的,这就与众不同。这种语境符号的奇特呈现,是被客体的美感所征服而获得的,经过生活的碰撞与笔墨融合而诞生为语境,就具有一种新的特质,就是使表象更充沛、更壮美。”[3]显然,这种新的文化符号以现代的姿态传递着古代文化范式的內在审美精神。这正是周韶华作为当代中国文人画家的思想历程所给予我们的重要启示。

[1] “观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策皮毛槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺许便倦。汉杰真士人画也。”苏轼著,孔凡礼点校:《又跋汉杰画山二首·又》,《苏轼文集》第五册,中华书局1986年版,第2216页。

[2] “禅家有南北二宗,唐时始分。画之南北二宗,亦唐时分也,但其人非南北耳。北宗则李思训父子着色山(水),流传而为宋之赵幹、赵伯驹、伯骕以至马、夏辈。南宗则王摩诘始用渲淡,一变钩斫之法,其传为张璪、荆(浩)、关(仝)、郭忠恕、董(源)、巨(然)、米家父子(米芾、米友仁)以至元之四大家(黄公望、吴震、倪云林、王蒙)。亦如六祖之后,有马驹、云门、临济儿孙之盛,而北宗微矣。要之摩诘所谓‘云峰石迹,迥出天机。笔意纵横,参乎造化者。东坡赞吴道子、王维画壁亦云:‘吾于维也,无间然。知言哉。”董其昌著,周远斌点校纂注:《画禅室随笔》,山东画报出版社2007年版,第52页。

[3] 董其昌著,周远斌点校纂注:《画禅室随笔》,第70页。

[1] 周韶华:《面向新世纪》,湖北美术出版社1997年版,第106页。

[2] 周韶华:《感悟中国画学体系》,湖北美术出版社2014年版,第261页。 [3] 周韶华:《感悟中国画学体系》“题记”,第2页。

[1] 周韶华:《感悟中国画学体系》,第27页。

[2] 周韶华:《感悟中国画学体系》,第127—128页。

[3] 龚自珍著,王佩诤校:《乙丙之际箸议第六》,《龚自珍全集》第一辑,上海人民出版社1975年版,第4页。

[4] 周韶华:《面向新世纪》“序”,第6页。

[1] 周韶华:《面向新世纪》“序”,第8—9页。

[1] 周韶华:《感悟中国画学体系》,第6页。

[1] 周韶华:《面向新世纪》“序”,第6—7页。

[2] 伍蠡甫:《伍蠡甫艺术美学文集》,复旦大学出版社1986年版,第69—70页。

[3] 参见[美]托马斯·库恩:《科学革命的结构》(第四版),金吾伦、胡新和译,北京大学出版社2003年版。

[4] 海德格尔14到20岁期间,在康斯坦兹读中学三年(1903—1906),继而在弗莱堡文科学校又三年(1906—1909),学习了希腊文,除战争期间外,他每日必读希腊原文。1907年,他读到布伦塔若的论文《论“存在者”在亚里士多德那里的多重意义》,由此开启了他终身所走的回归古希腊的哲学道路。这不仅仅是因为Philosophie这个词本身就来自于古希腊语,更因为根本的是“‘哲学就其本质是属于希腊的”。(Martin Heidegger:Was ist das—die Philosophie?)在海德格尔看来,柏拉图之前的希腊思想是西方思想最纯正的源泉。他在自己最重要的著作《存在与时间》的扉页上印有一段柏拉图的话:“当你们使用‘存在者这个词的时候,显然你们早就熟悉这究竟是什么意思;然而我们虽曾相信懂得它,现在却茫然失措了。”(柏拉图《智者篇》)海德格尔哲学的沉思之所以有强烈的“还乡”情结,就是基于他在《存在与时间》正文第一句所断言的“这里所提的问题如今被遗忘了”。所以,追问从柏拉图开始就已经遗忘的“存在意义的问题第一次在哲学史上被特别作为问题提出来并得到发展”就成为海德格尔一生思想道路的真正出发点。

[5] 唐宋“古文运动”是反对机械的骈文而回归两汉文章的审美传统;明代文学复古运动是反对程朱理学一统天下而回归先秦至六朝、盛唐的古典诗文的审美理想;海德格尔的“还乡”意识则是反对把人的“存在”僅仅理解为substanz,即作为名词的“实体”之义,而真正遗忘、遮蔽掉“存在”(ο?σ?α)作为临场、在场的含义,海德格尔说:“对希腊人而言,‘存在根本上说的是在场状态(Anwesenheit)。”(Martin Heidegger:Einführung in die Metaphysik)

[1] 周韶华:《面向新世纪》,第265—266页。

[2] 周韶华:《面向新世纪》,第266页。

[3] 周韶华:《感悟中国画学体系》,第227页。