作为文化史的艺术史

吴琼

【摘 要】 雅各布·布克哈特是意大利文艺复兴现代研究的奠基者,也是“文艺复兴”作为一个历史对象的“发明者”,他对文艺复兴的“现代”界定因为“现代性”的目光内置而显示出打开和遮蔽的辩证法的历史重影;而他对文艺复兴艺术的研究也因为实证研究和文化阐释的内在张力而暴露出艺术史有关“艺术事实”的信仰在历史的内在慧眼前的局促不安。

【关键词】 “文艺复兴”;艺术手册;肖像画;祭坛画

“雅各布 · 布克哈特”与“文艺复兴”,中国读者对这两个专名想必都不陌生,在许多读者那里,还可以自然而然地在它们之间建立起某种联系:布克哈特就是那个对意大利“文艺复兴”给出标准界定的学者,即文艺复兴说到底就是“世界的发现”和“人的发现”,表述得更简洁一点,就是个人主义的觉醒。然而,一旦这样的“文艺复兴”知识变成了一种常识,被人们不加考察地使用,不做批判地进行历史回置,历史的盲视就开始了对浅薄的现代心灵的捕获。因而在今天,不论在历史的意义上,还是在学术的意义上,对于布克哈特馈赠给我们这个时代的文藝复兴“遗产”,仍有必要通过各个层面的去蔽,使其重获理解,并且这个理解再也不能是复原意义上的朝向过去,而应当是激活意义上的面向当下和未来。

一、“文艺复兴”成为对象

关于“Renaissance”这个术语的来历,我们获得的第一个、且迄今仍不断被世人重复的一个常识是:它源于法国著名历史学家儒勒 · 米什莱(Jules Michelet,1798—1874)。1855年,经多年停顿后,米什莱卷帙浩繁的《法兰西史》(Histoire de France)终于出版了第七卷,该卷的主角是16世纪的法国,为与此前的中世纪法国相区分,作者使用了一个标签为这个时代命名—“Renaissance”。在该卷的“导言”中,米什莱一上来就界定说:“和谐可亲的‘文艺复兴(Renaissance)这个词,对崇尚美的人而言,它指的仅仅是新艺术的来临和想象力的自由运用;对学者而言,指的是古典研究的复兴;对法学家而言,指的是对混乱的陈规陋习的鼎故革新。可这就是全部吗?……那些见多识广的心灵惟独忘记了两件事……它们比此前任何时代都更属于这个时代:世界的发现,人的发现。”[1]

按“年鉴学派”代表人物吕西安 · 费弗尔(Lucien Febvre,1878—1956)的说法,19世纪中叶以前,在法国,“renaissance”(再生)这个词已经在不同作者那里零星出现,并被用来指涉以文学和艺术为主的某样事物的复兴。但只有到19世纪50年代之后,因为米什莱,以大写的“R”开头的“Renaissance”才作为一个历史“时代”的专用指称真正流行起来,所以“米什莱并非创造了一个词,而是创造了一个历史概念,它是西方人类史上的一个阶段,它也有待被理解与被定义。在他同代人或其他人准备去理解这个概念并赋予它应有的意义之前,米什莱就已经创造了它,他是真正的先驱者”[1]。

果真如此吗?米什莱是第一个正式使用“Renaissance”且将它作为历史概念的人吗?这个常识其实是错误的。比如早在10年前的1845年,法国历史学家让—巴蒂斯塔 · 卡佩费格(Jean-Baptiste Capefigue,1801—1872)在其研究16世纪上半叶法国史的四卷本著作《弗朗索瓦一世与文艺复兴》(Fran?ois 1er et la Renaissance)[2]中就已经使用了“Renaissance”一词。并且值得注意的是,卡佩费格所讲的“renaissance”—多数时候他仍是使用小写—既指作为一种文化运动的意大利文艺复兴,偶尔也使用首字母大写来指涉“文艺复兴时期”,就像他在拉开所论时代的历史序幕时描述的:“在艺术家的心目中和在学者的研究中,弗朗索瓦一世的治下和辉煌程度毫不逊色的文艺复兴时代(la Renaissance)是不可分离的。画家已经不止一次再现了下面的悲壮场景:那位法兰西国王握着临终的列奥纳多·达·芬奇的手;列奥十世在停柩室为乌尔比诺的拉斐尔合上双眼,亲友、大司祭、红衣主教都环绕在这位伟大的艺术家周围。这是因为,那个时候,人们对艺术有一种难以形容的热情,并具有任何历史著述都无法给予的艺术修养。在这幅画面的旁侧,仅有一道暗影:路德改革,冷酷而教条……”[3]要知道,弗朗索瓦一世(Francis I,1494—1547)是1515年登上王位的,宗教改革发生在1517年,达 · 芬奇和拉斐尔分别去世于1519和1520年,所以卡佩费格选择弗朗索瓦执政之初两个带有“落幕”性质的悲情场景作为开场,围绕王朝和周边地区尤其是意大利半岛的关系来叙述16世纪上半叶法国的历史及其文化,其用意就是为了给弗朗索瓦一世时代命名,将其作为文艺复兴“高级阶段”在法国的延续,而前者对王朝的文化和艺术的深刻影响就是这个加冕式的合法依据。当然,卡佩费格也不是使用“renaissance”的第一人,那个时代法国的历史学家用这个词指涉意大利文艺复兴时期已经比较常见,米什莱的“贡献”是他的描述—“世界的发现”和“人的发现”,显示了比同代人更为宏大的历史眼光。

法语中“renaissance”作为一个历史概念其实是对意大利语“rinascita”的对译,而后者正是文艺复兴运动在意大利刚刚开始的时候,意大利人尤其佛罗伦萨的人文主义者为将自己所处的时代与此前的中世纪相区隔而使用的一个概念,因为他们觉得自己处在一个正在告别中世纪的“新时代”,这个时代所涌现的文化(比如但丁的诗歌和乔托的绘画)标志着古代的“再生”。[4]例如,15世纪佛罗伦萨的人文主义者和艺术赞助人马提奥 · 帕尔米耶里(Matteo Palmieri,1406—1475)在《论市民生活》(Della vita civile,成书于1429年,1528年出版)中说:“就这样,我们遥远的先祖(比如古罗马人)的光辉成就被遗忘,对现代人已变得遥不可及。在乔托缓缓地将其复活之前,画家的技艺魂归何处?……因是之故,所有艺术—一切文明的坚实根基—真正的鉴别力指导,离开人类已经800年有余。但在我们自己的时代,人们胆敢说他们看到了美好事物的曙光。……现在,每个有思想的灵魂确实应当感谢上帝应许他生在这个充满希望和愿景的新时代,它令享受崇高馈赠的心灵—其阵列比此前千年的世界所见还要大得多—为之欣喜。”[1]到了16世纪,乔尔乔 · 瓦萨里(Giorgio Vasari,1511—1574)在《意大利艺苑名人传》(1550;1568)中进一步完善“古代 — 黑暗时代 — 古代再生”这一历史阶段论的论述,用他之前两百多年意大利艺术的发展,描述了古代“再生”的进程:“发现自然”“再现自然”和“胜过自然”。

在此需要强调一点,虽然14至16世纪意大利人使用的“rinascita”和19世纪下半叶欧洲人的“Renaissance”都是对某一历史“时代”的命名,两者的编年学策略却大有不同,由此引发的历史修辞效果也大相异趣。在意大利人尤其是14至16世纪佛罗伦萨的人文主义者那里,“古代再生”的时代是相对于中断了古代文明的“黑暗时代”而言的,亦即他们对“新时代”或“现代”(近代)的命名与对“中世纪”的命名是同步的。所以至少在14至15世纪,“新时代”已被作为对当下时代的命名,这既是一种告别,更是一种召唤,是对未来世界的谋划和理想投射,所谓的“古代”不过是借以完成投射的一个镜像。也就是说,这种历史叙事或者说历史想象充满了朝向未来的期许—不仅是政治上的,也是文化上的。相较而言,19世纪下半叶欧洲史家笔下的“Renaissance”则是应19世纪30至50年代欧洲各地爆发的一系列革命和社会运动及其所引发的政治、文化危机,亦即所谓的“现代性危机”提出来的。例如不论卡佩费格、米什莱还是布克哈特,都将文艺复兴视作他们自己所处身的“现代”的开端或先声,这使得他们的历史写作总是受到某种“现代性”考古学冲动的驱使。很大程度上,他们的时代命名不是为了历史怀旧或“驱魔”,而是想要从开端处重新寻获现代性的驱力机制,“文艺复兴”就是在这样的语境中成为重写“现代性”的一个镜像,同时也是一个策略。“文艺复兴”是作为“现代性”的一部分被投射到当下的某个历史场景中的,这一点将随着布克哈特的进场而变得更加明确。

德国语文学家和人文教育家康拉德 · 布达赫(Konrad Burdach,1859—1936)曾评价说:“Renai-

ssance”这个词虽然是米什莱首先使用,但却是布克哈特在德语中将其本质化为一个“科学术语”和“通识教育的语言”。[2]荷兰史家约翰 · 赫伊津哈(Johan Huizinga,1872—1945)也曾评价说:“如果说布克哈特能从米什莱那里借用到文化大变革的看法,那也仅仅是他将它指向了完全不同的事物上……米什莱只是使用了一个口号,他并不是用丰富的特殊图像来证明自己的历史表述的人,如果那个口号不是碰巧被布克哈特听见,可能早就如夜间的呼号消隐无踪。”[3]的确如此,就在米什莱使用“Renaissance”一词五年后(1860),布克哈特出版了他的《意大利文艺复兴时期的文化》(The Civilization of the Renaissance in Italy: An Essay),在那里,被米什莱等人移置于16世纪法国的概念回归到历史的原位,成为14至16世纪意大利社会和文化变革时代的代称;几年后(1867),法国历史学家和艺术哲学家丹纳(Hippolyte Taine,1828—1893)在有关文艺复兴时期“意大利绘画”的艺术哲学课程中,也谨慎地使用了这个词 [4];再接着,英国作家和批评家瓦尔特 · 佩特(Walter Pater,1839—1894)于1873年出版了名不副实的《文艺复兴史研究》(Studies in the History of the Renaissance)[5],其实是一个以研究单个艺术家为主的论文集;英国文学批评家、传记作家约翰 · 阿丁顿 · 西蒙斯(John Addington Symonds,1840—1893)历时10余年发表了七卷本的《意大利文艺复兴》(Renaissance in Italy,1875—1886)[1]。就这样,经由几代人的努力,“Renaissance”作为一个历史时代、一场文化艺术运动、一套价值观念的指称,在19世纪下半叶流行开来,并成为一个历史(社会史、文化史和艺术史)的研究对象。

二、“文艺复兴”作为应许之地

成为历史研究的对象意味着什么?在学术的意义上说,这意味着一整套的术语、方法、范畴、分类以及时代的“求真意志”为历史研究确立的“知识型”。这种“科学化”的冲动面对研究对象总是会诉诸所谓的“历史真理”,实则不过是运用一系列观念化的行为和程序对对象的重新“排序”,它本质上仍是意识形态化的,是意识形态的外化形态。正是在这个意义上,不妨说,作为历史对象的“文艺复兴”是被发明的,布克哈特的研究就是这个“发明史”至为关键的环节。那么,在众多历史时期或时代中,为什么偏偏是“文艺复兴”,而不是启蒙运动或法国革命成为了历史的应许之地?这一选择背后的历史“求真意志”究竟是什么?

布克哈特出生于瑞士的巴塞尔城。瑞士虽然在1648年的《威斯特伐利亚和约》中就已被确认为一个独立的中立国,1815年的“维也纳会议”进一步重申了其永久中立国的地位,但在文化和教育上,它的北部地区,包括西北角的巴塞尔城,仍与德国有着紧密的联系,属于德语文化区。1839年秋,布克哈特放弃巴塞尔大学的神学学业,转到柏林大学研修历史。那时,柏林大学的历史研究打着反黑格尔主义的旗帜,正在讲求实证的科学化道路上高歌猛进。实证史学大师兰克(Leopold von Ranke,1795—1886)就是布克哈特的老师,但与老师专一于具有民族主义倾向的政治史不同,布克哈特是一个欧洲主义者,并且因为以“教养”或“教化”为目标的新人文主义的影响,他更为关注实证史学所轻忽的文化史。

布克哈特的文化史研究主要聚焦于三个时期:古希腊城邦时代、古罗马帝国晚期和意大利文艺复兴时期。他对城邦时代的考察专注于古典价值的确立和表现[2];对罗马帝国晚期的考察见于1853年出版的《君士坦丁大帝时代》(The Age of Constantine The Great)[3],其焦点是古典文化的衰落和基督教文化的崛起;而对文艺复兴的考察主要见于1860年出版的《意大利文艺复兴时期的文化》[4],关注的是中世纪的衰落和现代文化的兴起。布克哈特认为,这是西方文化史上三个伟大的时代,因此三个研究就像一部“三部曲”,应视作整体看待。其中,古典时代的价值和精神构成是他心仪的文化之根;但在历史进程中,在国家和宗教两种力量的挤压和争斗中,文化总是脆弱的,古典时代就已经显示了文化的这种无力,到罗马帝国晚期,基督教的兴起和帝国的衰落最终导致了古典文化的退场;到文艺复兴时期,同样是在政治和宗教两种力量的作用下,一种新的文化力量崛起,并建构了一种“新人”的形象,这标志着“现代”的降临。某种程度上,这就是布克哈特的文化史围绕政治、宗教和文化三种历史力量的关系变动所建立的历史叙事,尽管他本人对历史的叙事性持有很大的怀疑態度。

可以看出,布克哈特對历史转折时期似乎有一种痴迷。历史的转折时期总是人类文化的“关键时刻”,罗马帝国晚期和文艺复兴时期都属于这样的时刻。美国新历史主义史学家海登 · 怀特(Hayden White,1928—2018)曾评论说,布克哈特的两部著作“一部有关衰亡,一部有关复兴,讨论的却是同一个问题,即在危机时代文化的命运”[1]。不过,对于布克哈特选择“文艺复兴”,我们需要换一种方式才能更好地理解,“文艺复兴”作为布克哈特所言的“现代欧洲的长子”[2],不是因为它造成了基督教文化的危机,而是因为它对“现代人”的塑造。换言之,布克哈特的选择不是因为“文艺复兴”本身是危机时代的产物,而是因为他自己就处身在一个危机时代,他的选择是为了应对其所处时代的“现代性危机”,就如同后来和布克哈特一起在巴塞尔大学任教的尼采选择希腊悲剧来讨论“悲剧的诞生和消亡”,其真正的意图是为了在其当下时刻通过召唤悲剧的重生来应对文化的现代性危机一样。[3]

实际上,在德语思想界,自启蒙时代开始,借古论今或以异地文化为鉴就成为思想家们表达文化渴望的重要策略。在他们的话语场域中,不论是民族主体性的建构还是文化现代性的思考,古代与现代以及与之关联的异地文化和本土文化的关系,经常是文化谋划的主题。这一特别的关切孕育了德国思想的一个特质:对传统的“发明”。就是说,不论是对“古代”理想社会的追述,还是对外来文化的想象,都是作为民族主体性和文化未来的“增补”被投射到历史性当中的,因而都具有虚构的色彩。例如,18世纪时,古代希腊的城邦时代就是德国思想家寄寓现代性想象的乐园,以至于形成了日耳曼化的“希腊主义”传统。18世纪末至19世纪初,罗马又成为新的朝圣之地,越来越多的文人和艺术家到罗马游历乃至长期定居,对文艺复兴时期艺术文化的耳濡目染,让他们切身感受到了一个更为亲近的文化形态,他们不再按照瓦萨里的论述将文艺复兴单纯视作“古代的再生”,而是将其看作一个全新的历史和文化时代。“文艺复兴不再单纯是‘艺术和科学的复兴,不再是在少数几位特定艺术家和学者的主导下,古代的辉煌而短暂的重生。相反,它被想象和理想化为一个里程碑式的,划时代的知识和文化革命,它从根本上改变了人对其自身在自然和社会世界中的地位的认识,它孕育了现代欧洲的核心价值(理性主义、世俗主义、个人主义)、意识形态(人文主义、共和理想)和制度(资本主义、中心化的民族—国家)。”[4]而这些东西恰恰是渴望现代性的德国需要学习的,就像长期旅居罗马的德国画家约翰 · 弗里德里希 · 奥维贝克(Johann Friedrich Overbeck,1789—1869)在油画《意大利与德国》(Italia and Germania,1815—1828)中所表达的:画面左边理想化的圣母形象代表意大利,右边具有北方特征的女性形象代表德国,后者双手紧握着“意大利”的右手,似乎在诉说自己的忧伤和不幸,但也可以把它理解为德国对意大利文艺复兴文化的亲近和渴望。

19世纪初,德国文人和艺术家对文艺复兴意大利的向往主要还是基于本土的一种现代性渴望,但在1830至1848年欧洲爆发一系列革命运动之后,“现代性危机”越来越成为一种时代症候。这一危机体现在社会文化生活的各个方面,比如民主制度引来的传统社会秩序的变革;现代科学知识与工业化进程导致的世界图像的机械化和功利化;宗教的世俗化运动引发的信仰危机;大众文化和享乐主义的兴起对精英文化的冲击;市民社会的物质主义和资产阶级的庸俗趣味;当代艺术的浅表化和商品化;还有威权政治的快速崛起,等等。当然,对于布克哈特这样一位具有历史慧眼而又刻意远离政治的文化学者来说,纷乱杂陈的社会表象并不是他真正关心的,他所忧虑的是历史和文化的未来。面对种种社会及文化危机,布克哈特希望到历史中寻找一个参照对象,一方面用它来透视现代历史和现代文化的起源,另一方面赋予它某种历史救赎的使命。文艺复兴时代恰好符合这一要求,更确切地说,正是对当下时代深深的厌倦,使得文艺复兴成为他投射文化理想的一块“飞地”,就像1846年他在即将前往罗马之前写给一位友人的信中说到的,他因为厌倦一切的“主义”,因为想要逃离这个“破碎的时代”,决定前往美丽、慵懒的南方,在那里,“历史是死的,但通过让人眩晕的古代,通过奇妙而宁静的墓地,如此厌倦于当代的我得到了更新”[1]。

正是在这个意义上,对于《意大利文艺复兴时期的文化》,我们可以采取“逆读”的方式来理解,即与其说它是布克哈特对作为历史时代的“文艺复兴”的真实再现,还不如说是他对历史对象的一次逆向建构,是依据他的“现代”知识对“过去”的回溯。而牵引这个建构的内部力量就是现代性的考古学冲动,所谓“人的发现”“自我的觉醒”等,不过就是他用来进行历史建构的一套现代性术语,换成他的另一个说辞,文艺复兴标志着“个人主义”这个现代主义“怪胎”的兴起,标志着“现代人”的诞生。

既然如此,文艺复兴岂不成了万恶之源,可布克哈特明明在那里投注了许多精神故乡般的想象!要真正理解这里的症结,就得重估一下布克哈特念兹在兹的“文化史”。今天我们想当然地把“文化史”理解为以文化产品和文化活动作为对象的历史研究,但布克哈特所理解的“文化”是一种广义上的精神活动,它会表现在政治、战争、宗教、道德、艺术以及社会生活的方方面面。也就是说,文化首要的不是“现成品”,不是单纯的“文化事实”本身,而是心灵的习性。“文化史”首要的不是对文化产品或事实的历史讲述,而是一种阐释行为,即将“文化”当作一种角度、一种方法去透视人类生活的心灵结构,解释人类的社会活动和文化创造活动。在《意大利文艺复兴时期的文化》中,布克哈特说:

每一时代的文化,作为一个完整而一致的整体,不仅会在政治生活、宗教、艺术和科学中表现自己,也会在社会生活中打上自己鲜明的烙印。[2]

每一时代的文化,作为一个完整的整体,其精神将体现在社会文化生活的各个方面。可以说,这就是布克哈特的文化史总纲。在此,我们似乎感受到了一种黑格尔主义的音调,但也可以把它理解为德意志思想在启蒙时期确立的历史主义和文化主义传统的泛音。实际上,布克哈特剔除了黑格尔将包括艺术、哲学和宗教在内的文化史视作精神史的观念论重音,让文化史与抽象精神相剥离,更多地落实到历史经验的层面来寻求文化的理解。所以,在他有关古希腊、古罗马和文艺复兴的文化史写作中,总是用他称之为三种“历史力量”的政治、宗教和文化三大领域的互动来形塑历史时代的“地图”,这其实是他的“文化史作为方法”所致。[3]

进而,作为文化“史”,《意大利文艺复兴时期的文化》并没有编年学的叙事,作者没有把历史材料组织到线性的时间顺序中,而是以共时态的方式并置了六大主题:“国家作为艺术品”“个性的发展”“古代的复兴”“世界和人的发现”“社会和节庆”“道德和宗教”。贯穿于六大主题的核心就是“现代人”的诞生,布克哈特以一种抓住主要特征的“素描”方法描绘了“现代人”在政治、军事、外交、宗教、人文写作、日常生活等领域的“肖像”。一方面,布克哈特认为,“现代人”的心灵特质就是个人主义,在文艺复兴时期,由于政治、宗教和文化三种历史力量的相互作用,个人主义在那里发展出了两个极端的文化类型:以暴君为代表的极端的自我中心和以“通才”为代表的个性的充分发展;同时,两者的内心世界都隐含着异教和基督教的挣扎,其中不信神的异教精神把人引向外部世界或尘俗的行动主义,而基督教对爱和永生的追求把人引向内在的沉思的生活。布克哈特的意思是,文艺复兴时期,文化对政治和宗教尚能发挥积极向上的作用,一个暴虐的君主不论在现世的世界里多么不择手段,也需要通过供养人文主义者或委托艺术项目,来维护自己的“荣誉”或寻求灵魂的拯救。

另一方面,布克哈特反复以一种忧郁的笔调暗示说,现如今已经完全成熟的“现代人”从政治到文化都只是片面地发展了个人主义不择手段的行动主义一面,文艺复兴时期的人文主义精神因为16世纪上半叶的宗教改革和接下来连续的战争已经耗尽了它的血气。在全书的结尾,布克哈特总结说:“中世纪的人把世界看作一个涕泪之谷,教皇和皇帝被置于其中抵御敌基督者的来临;而文艺复兴时期的命定论者总是摇摆,时而热情奔放、时而迷信、时而愚蠢地屈从,在这里,这群特选的心灵的教义是……人可以通过承认上帝而把他吸收到自己的心灵那狭窄的范围内,但也可以通过爱他而把自己的灵魂扩展到无限—这就是尘世的福乐。中世纪神秘主义的回声在这里和柏拉图式的教义合流了,和典型的现代精神合流了。有关世界和人的知识最宝贵的成果之一在此走向成熟,仅凭这一点,就可以称意大利文艺复兴时期是‘现代的先驱。”[1]

三、没有理论的艺术史

作为一部文化史著作,《意大利文艺复兴时期的文化》广泛涉及所论时代从政治到宗教和文化各个领域的“生活”场景,就是没有论及造型艺术,就连讨论“自然美的发现”“人的外貌描写”这类主题时,也是大量引用文学描述和文字记录,最有关联的绘画作品却只字未提。在討论“通才”时,他称唯有艺术家最配享受这个称谓,然后仅用但丁和阿尔贝蒂举例说明,对达 · 芬奇则是一笔带过。但同时,在1860年首版的开篇,布克哈特特别强调,作为文艺复兴时期的文化史,缺少艺术史这个部分将是一个巨大的缺憾,并承诺将另行写一本艺术史来弥补这个缺失。1868年该书修订发行第二版时,布克哈特再次提到了这个不足,并对第一版的文字进行了补充说明:他原先计划写一本文艺复兴艺术的专论来填补所说的缺陷,但这个计划仅完成了一部分。所完成的这个部分大概是指此前一年即1867年出版的《意大利文艺复兴时期的建筑》[2],这本书是早年他为就读柏林大学时的艺术史老师弗朗茨 · 特奥多 · 库格勒(Franz Theodor Kugler,1808—1858)主编的多卷本《建筑史》撰写的意大利卷,但它只涉及建筑和装饰。如果这只是其中的一部分,那另外的部分当然就是绘画和雕塑。可是1868年以后直到去世,布克哈特再也没有发表任何文字。

可我们明明看到布克哈特早在1855年就出版了一个长达千页且包含建筑、雕塑和绘画的艺术史大部头—《艺术指南》(Der Cicerone: Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens)。到1860年,他似乎完全遗忘了这个旧作的存在,而正是这个遗忘,可以为我们思考他的艺术史写作提供一个切口:他念兹在兹的所谓“缺失”到底“缺”什么?只是缺“艺术史”吗?当然不是,1855年的“指南”是名副其实的艺术史,但他似乎觉得还不是他心目中真正的艺术史。他心目中的艺术史应当是作为文化史的一部分,如前所言,这里的“文化史”应当是作为透视艺术现象的一种视角,是通过艺术作品去理解和阐释时代的心灵表现的手段。“将艺术史并入文化史,说到底,就是将施纳塞和库格勒这样的学者仅仅从艺术家的生平编年写就的艺术史提升到历史知识的真正形式、提升为习俗史和风格史的益友与阐释者的手段。”[1]但同时,在布克哈特的心目中,艺术品作为精神生活的最高体现,艺术史是文化史中最重要、最具表现力的部分,需要用不同于政治史和宗教史的“叙述”方法。要理解布克哈特这个观念的历史意义,就得简单回顾一下19世纪初以来西方尤其德语世界的艺术史写作,特别是此时备受关注的意大利文艺复兴艺术。

19世纪之前,有关文艺复兴时期意大利艺术的写作有两个基本类型:一种是类似于地方志的“纪事”,比如以城市教堂为对象,记述存在于各教堂的图画作品,这个传统在15世纪末就出现了;另一种是14世纪零星出现,到16世纪瓦萨里那里走向成熟的传记传统。这两个类型严格来说算不上现代意义上的艺术史写作。18世纪60年代,温克尔曼在罗马完成的《古代艺术史》的问世被视为一种新的艺术史叙事模式的开始,受到他(以及其他人)的影响,18世纪末,意大利艺术史家路伊吉 · 兰齐(Luigi Lanzi,1732—1810)出版了三卷本的《意大利绘画史》(Storia Pittorica della Italia)[2],为意大利文艺复兴艺术史的写作确立了至今还在沿用的、以年代加地域或画派作为叙事“分节”的经典架构。

19世纪之前,一个人要研究意大利文艺复兴艺术,首先必须是一位旅行家,因为直到19世纪初,文艺复兴时期的宗教艺术作品基本还展示在各城市尤其各个修会的教堂。可是世纪之交几乎同时发生的两个事件改变了图像“观看”的历史:一是拿破仑军队入侵意大利,二是卢浮宫作为公共美术馆向公众开放。法国军队入侵意大利期间,不仅将展示在教堂的大量艺术作品劫掠到巴黎,许多修道院也被迫关闭,宗教艺术作品开始以各种方式流失,或被移到美术馆,失去了语境的原作(除了壁画),变身为美术馆的“真品/珍品”,后者将以自身的方式来建构对对象的“艺术性观看”。在德国,随着公共博物馆观念的传播,各诸侯国的君主也纷纷将王室收藏向公众开放;再者,随着18世纪以来思想家们对“人的教化”的宣传,“艺术生活”成为有教养的重要标识,艺术“游学”尤其到意大利观摩“原作”成为一种时尚—歌德在1816年还将30年前到意大利的寻找“阿卡迪亚之旅”写成艺术游记出版;而君主们也借教化之名将美术馆作为展示权力和建构国家认同的手段,为此他们从各地聘请艺术鉴赏家—他们当然都有艺术游历的经历—出任美术馆馆长,负责扩增藏品数量的同时,还对馆藏品进行整理和研究。

正是在这样的语境中,我们看到,到19世纪30至40年代,德国涌现了第一批以研究北方(尼德兰和荷兰)和南方(意大利)艺术著称的“博学”的艺术史家:卡尔 · 弗雷德里希 · 冯·鲁慕尔(Carl Friedrich von Rumohr,1785—1843)、约翰 · 大卫 · 帕萨万特(Johann David Passavant,1787—1861)、古斯塔夫 · 弗里德里希 · 瓦根(Gustav Friedrich Waagen,1794—1868)、卡尔 · 施纳塞(Karl Schnaase,1798—1875),以及布克哈特的老师弗朗茨 · 特奥多 · 库格勒(Franz Theodor Kugler,1808—1858)。[3]这些人都有艺术游历的经历,有人(比如施纳塞)还模仿歌德写有艺术游记;更重要的是,他们还在艺术史研究的各种建制化运作中大显身手,如筹备美术馆、创立专业学会、创办学术刊物、编写馆藏目录、对公众做普及性的讲座等,瓦根和库格勒同时还是大学的艺术史教授。他们的这些身份和活动,与这个时代从君主到文人都将艺术当作心灵教化和国家认同的手段有关,体现在写作中,“艺术史手册”的盛行也是整个过程的组成部分。老一辈中以库格勒的《绘画史手册》(Handbuch der Geschichte der Malerei,1837)和《艺术史手册》(Handbuch der Kunstgeschichte,1841—1842)最为流行;新一辈中,除布克哈特的《艺术指南》(1855),还有安东 · 斯普林格(Anton Springer,1825—1891)的《艺术史手册:为艺术家、学生和旅行指南所用》(Handbuch der Kunstgeschichte. Zum Gebrauche für Künstler und Studirende und als Führer auf der Reise,1855)[1]和威廉 · 吕贝克(Wilhelm Lübke,1826—1893)的《艺术史纲要》(Grundri? der Kunstgeschichte,1860)[2]。

“手册”写作带有很强的普及性,所以,为保证写作成功,清晰的叙事线索和流畅的语言表达至关重要,至于建立在文献基础上的学术考证,艺术史家留给了专题性的研究。在这个方面也出现了十分有价值的成果。比如帕萨万特的拉斐尔研究,他强调通过对档案及相关文献材料的广泛搜罗和综合考证,尽可能为艺术家的创作、作品的相关信息给出实证的、科学的描述;在历数了以前的传记和研究成果的种种不足后,他说,为了收集资料和观摩作品,他走访了拉斐尔生活和工作过的所有地方,查阅了意大利、德国、英国和法国的所有图书馆,并花了整整六年的时间在欧洲各国的博物馆核实、查证拉斐尔包括素描在内的所有图像。[3]但也正是这种文献学的处理和博物馆式的“观看方式”,使得写作走向了风格研究的道路,重点关注的是作品的构图、主题及风格的图像来源,几乎不考虑作品原初的委托语境和存在语境,即便是面对仍在原初位置的壁画。对单一艺术家的这种综合研究,瓦根早年写作的《画家彼得 · 保罗 · 鲁本斯》(Peter Paul Rubens, His Life And Genius,1833)也备受称道。

更值得关注的是,对风格的实证研究与1830年代开始在德语世界盛行的反黑格尔主义倾向是一致的—施纳塞就因为黑格尔主义倾向而受到诟病。黑格尔的艺术哲学并非不重视风格,但他把风格视作抽象的时代精神的象征,并由此将艺术史建构为观念史或精神史的演绎。而在新一代艺术史家这里,风格就是一种可描述的视觉形式。比如鲁慕尔,他的三卷本《意大利研究》(Italienische Forschungen,1827—1831)被认为是开创实证的艺术史写作的典范,他排除黑格尔主义的抽象观念和浪漫主义的主观想象对艺术作品的强加,强调由文献和作品支撑起来的艺术事实的重要性,力图以此为基础来呈现艺术风格的历史。他认为,在意大利文艺复兴时期,拉斐尔代表着艺术风格发展的巅峰,“新一代雕刻家和画家的风格在基督教最初的艺术尝试中就已经出现,先是古典古代的艺术家的风格,然后是早期基督教艺术家的风格,再以14世纪意大利风格作为中间环节,如此一步一步,就可以追踪到拉斐尔最著名的作品,諸如某些安排和构图的习惯,早在4至6世纪蹩脚的图画中就已经出现,它们尽管令多才多艺的艺术爱好者深感不适,但这位最杰出的现代艺术家却认为是有启发的和至关紧要的”[1]。

艺术旅行、知识普及、学术写作和建制参与,布克哈特同样兼具着多种角色。在此要强调的是,社会角色的背后意味着某种“语言制度”,角色认同和写作建制的认同在许多时候是一体的,至少在布克哈特的身上是这样。正是在这个意义上,我把布克哈特的艺术史研究分为两大类型:普及性写作和学术性写作。它们从布局谋篇到语言调用,乃至问题的切入,都有很大差异。

1841年秋,布克哈特游览了比利时;次年,他发表处女作《比利时诸城的艺术品》(Die Kunstwerke der belgischen Stadte),在“序言”中他说,这本小册子是要以尽可能简洁的“艺术史观点”向“旅行者”描述比利时最重要的艺术作品。[2]也就是说,这是一本艺术旅行之书。布克哈特还强调,虽然施纳塞此前的《荷兰书简》(Niederl?ndische Briefe)仍是旅行者的最佳指南,但还是有丰富多样的“艺术史事实”需要加以说明。这与其说是在向前辈施纳塞致敬,还不如说是为了和后者模仿的歌德式游记体裁告别,他要回到“艺术史事实”对作品做客观描述,而不是像歌德那样仅仅做游客式的印象描写。所以,布克哈特在书中没有提供任何自己的旅行轨迹和旅途趣闻,而是针对比利时的七个城市,以每个城市的教堂或宫殿为单位,从建筑形式到里面重要的艺术品,给出艺术史的描述。这一努力回到“艺术史事实”的学术诉求,在1855年出版的《艺术指南》中有进一步的体现。[3]该书是他多次游历意大利后的成果。

《艺术指南》全称“Der Cicerone: Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens”。在此,“Cicerone”是一个意大利词,本意是“为旅行者准备的艺术指南”。此类旅行指南在意大利有着悠久的传统,在中世纪晚期至文艺复兴时期前往罗马的朝圣热中,此类书籍是欧洲朝圣客的必备之物。但布克哈特还附有一个德文副标题—“意大利艺术品品鉴指南”。这个副标题的“Genuss”一词在19世纪德语思想界的人文教育中特指艺术作品欣赏带给人的一种高级的精神乐趣,所以布克哈特在此暗示了这个写作的一个自我归类:不只是为旅行者写的风物指示图,还是为涵养读者或观众的心灵、为激发他们对美的体验而提供的一个指引。

《艺术指南》的确是一本“艺术史”而非旅行手册。布克哈特把意大利的建筑、雕塑和绘画三者分开并置,按照时间线索呈现了各自自古代以来的历史进程,但重点是文艺复兴时期。[4]再有,在这本书中,布克哈特已经明确使用了“Renaissance”或“der Renaissance-Zeit”(文艺复兴时代)、“Frührenaissance”(早期文艺复兴)、“Hochrenaissance”(盛期文艺复兴)、“Renaissancestyls”(文艺复兴风格)这样的术语,并对文艺复兴是“古代的再生”这一传统说法提出质疑:“现代建筑和装饰的源头……在流行的艺术语言中被称作‘文艺复兴(Renaissance)。就连艺术家也深信整个古代建筑有可能重生,并认为他们实际上正在接近这个目标,而事实上,他们只是用古代的细节来装点自己设计的作品。”[1]这个观点在五年后的《意大利文艺复兴时期的文化》中进一步得到陈述。

由于历史分期的引入,使得《艺术指南》与早年的《比利时诸城市的艺术品》有着根本的不同:后者还是以具体的艺术作品本身为对象,描述它的材料、形式和内容,属于艺术评论的范畴,而前者是按照功能和类型勾勒风格在不同时代的变化,是一本真正的艺术史著作,甚至对文艺复兴时期重要艺术家的作品的讨论也是按照功能进行的。比如最受推崇的拉斐尔,布克哈特按时间顺序将拉斐尔的创作史分为“佩鲁贾时期”“佛罗伦萨时期”和“罗马时期”,然后按题材类别在佛罗伦萨时期分出“祀拜图像”“肖像画”和“墓葬图像”,罗马时期的分类有点混乱,但也照顾到了图画的功能。这一按照功能或类型组织叙事的方法与库格勒的《绘画史手册》的写作十分不同,但颇有瓦根的余韵,因为后者对鲁本斯作品的讨论就是按照题材类型进行的。到晚年的时候,布克哈特进一步将这个类型方法发展为处理文艺复兴艺术的基本方法。

《艺术指南》原书厚达千页,以今天的眼光看,它当然是一本过时的艺术史著作。但布克哈特的这个早期写作十分典型地暴露了他为建立一种新的艺术史写作方法所面临的困境,他想把艺术史纳入文化史,他的困境就来自实证的描述和文化的解释之间的张力。

与老师辈一样,布克哈特自称是反黑格尔主义者,既反对黑格尔的历史哲学,也反对黑格尔的艺术/艺术史哲学。各人反对的理由也许不同,但说辞大同小异,无非就是批评黑格尔过多用抽象的精神演绎替代对历史事实或艺术史事实的描述。[2]对历史理性的抵制和批判导致那个时代德国的艺术史家出现了一种反对理论、反对理性主导的宏大叙事的倾向,于是形成了一种没有理论的艺术史。布克哈特强调用功能和类型来进行艺术史研究就是为了对抗历史叙事中过度的理论化摄入,因为功能研究关涉的是艺术史事实,比如委托人的要求、作品的存在情境等;而类型研究涉及的是图像志传统,同样属于艺术史事实。

但另一方面,与柏林的学者和教授不同,布克哈特的文化史视角意味着他还承袭了赫尔德以来的历史主义气质,例如他一方面称历史哲学是半人半马式的怪物;另一方面,又说应当感谢那些“半人马座式的学者”,因为从事历史研究的时候,在“历史森林的边缘”会偶尔与他们(比如赫尔德)打招呼。[3]正是基于这一人文主义倾向,使得布克哈特对艺术及其价值持有一种人类学式的理解,“艺术的起源在于那种神秘的振动,这种神秘的振动传递到人的灵魂。从这些振动中生成的已经不是个别的和时间上有限的东西,而是具有重要的象征意义和在时间上永恒的东西”[4]。这个神秘的颤动其实就是他所谓的“Genuss”,就是艺术呈现的心灵习性和他的心灵习性之间的契合,也是他要在写作中传达给读者的“高级乐趣”或艺术启示,例如他对文艺复兴盛期绘画的讨论:

带着对自身力量有意识的体认,摆脱了对任何现存类型的依赖—甚至不再有准确模仿任何古代典范的倾向,临近15世纪末,艺术达到了它注定要攀升的最高境界,从对生活和人物的研究中产生了全新的形态,这本身就是新时代的特殊目标和目的。……每一位艺术家都有自己的方式,就这样百花齐放,百美争艳,但全部聚集在一起,又形成了对最高的美的多重揭示。[5]

艺术终归是精神产品,必定与心灵习性相关,是心灵习性的形式表现,文化史本質上关心的就是心灵的特性,从文化史的角度看待艺术史,无可避免会将我们从艺术史的事实中引开。布克哈特在写作中偶尔会沉浸于文人式的情念姿态,既是他的心性所致,也是他的作为文化史的艺术史研究最具方法论价值的一面。

四、留给未来艺术史家的遗产

1843年,布克哈特到巴塞尔大学执教,此后一直到去世,除有一段时间在苏黎世担任教职,几乎没有离开过巴塞尔。1868年,《意大利文艺复兴时期的文化》第二版出版后,布克哈特就再也没有正式发表过作品,用他自己的话说,大量的社会讲座和课堂教学占用了太多的时间。在讲台上,艺术史是他讲授得最多的,且涉猎范围广泛,既包括风俗画、肖像画、寓意画、宗教绘画、建筑史这样的题材,也包括伦勃朗、凡 · 代克这样的艺术家专题。[1]不过临近晚年的时候,他再次把重点转向了意大利文艺复兴艺术,写作了大量手稿,后被整理出版的《意大利文艺复兴绘画的类型》就收录了他从1885至1893年的系列论文。[2]从晚年的论文主题可以看出,他已经放弃了《艺术手册》那种在历史编年的叙事中叠入功能和类型分析的模式;而是反过来,以功能和类型为主导来嵌入历史叙事。比如《意大利文艺复兴绘画的类型》收录的篇目有:“寓意画”“组画”“修道院绘画”“兄弟会绘画”“救济院绘画”“仪式画”“世界地图”“控告图”“威尼斯大会议厅”“世俗历史画”“神话绘画”“动物画”。单从这些篇目看,似乎各主题之间没有什么内在联系,但实际上,它们构成了对文艺复兴绘画的一次类型学扫描。如果对它们再做一个归类,就会看到这样的范畴:场所(修道院、救济院、兄弟会会堂、市政会议厅)、题材(神话、历史、动物)、类别(寓意画、教堂组画、控告图、地图画)。这些“范畴”不是纯描述性的,而是功能性的。比如“场所”,它既是布克哈特进行图像分析的立足点,也是分析对象本身。就是说,他在这个范畴下将着重围绕图像与空间、位置、建筑功能等因素的关系及其历史变化来进行图像分析。

为什么要采用以主题和类型为主导的研究方法呢?在《意大利文艺复兴绘画的类型》英译本的“前言”中,意大利艺术史家毛里齐奥 · 格拉尔迪(Maurizio Ghelardi)评论说:“布克哈特的类型(Gattung)概念—确切地说,他念念在兹的意图,即意大利文艺复兴的研究应当是艺术和历史的融合—将他带回到了个别性、形式和历史的关系。布克哈特是在功能主义的意义上使用这个概念的,他把它当作一种建构手段,以便理解艺术作品中形式和文化之间、艺术家的工作和表现内容之间的关系。类型证明了形式和功能的互补性,它使我们既可以分析艺术家表现某一主题的形式,也可以理解作品在一定文化语境中—它的位置、委托人的趣味、祀拜仪式的传统等—的功能。”[3]

更确切地说,这个方法是布克哈特根据意大利文艺复兴绘画的类型构成设计出来的。要知道,意大利文艺复兴时期的绘画艺术,按题材划分有三大类型:自13世纪开始,宗教题材贯穿始终;1450—1470年代,出现了独立的肖像画和神话题材。作品的生产总是受制于三大因素:委托人的意愿、作品安放的位置或所装饰的空间环境,以及主题的图像传统和释义学传统。艺术家的所谓个人风格不过是其创新冲动和这些因素之间进行“商谈”的结果。在此情境中,相同主题的不断重复、既定或流行图式的反复使用以及对它们的修正和重写,就成为一个普遍的艺术现象。面对这样的艺术布局,如果想要在艺术和历史之间找到一个衔接点,按照主题或类型来切入,很显然是更理想的方式,因为这既可以看到艺术形式的变化,也可以在变化中看到艺术和历史的互动。比如文艺复兴艺术从13世纪末(早期)到15世纪中叶和末期(盛期)的风格变化,单用乔托、安杰利科、波提切利、拉斐尔这些艺术家的作品,总体是看不清楚的,但如果用“宝座上的圣母子”或“上十字架”这样的主题或祭坛画类型、结合历史或时代情境以及作品的语境进行图式和图像细节阐释的比较,就可以很清晰地看到“风格史”及其背后的“文化史”。因此,布克哈特的类型研究并不是出自某个艺术哲学或艺术史哲学的抽象理念,而是基于他对文艺复兴艺术的独特考察。

1893年,布克哈特从巴塞尔大学荣休,他终于有时间全身心投入自己所热爱的艺术史研究中,1893至1895年岁末,他一口气完成了三篇大论文:《收藏家》(1893年5至9月)、《祭坛画》(1893年11月至1894年3月)和《意大利绘画中的肖像》(1895年7至12月)。[1]很显然,后两篇文章仍在延续对文艺复兴图像的类型研究。

在有关肖像画的论文中,他先讨论了14世纪出现在各种场合的人物肖像:圣徒肖像、教皇肖像、委托人肖像、自画像;妇女肖像;名人肖像、佣兵队长肖像等。这个时期的肖像描绘还没有独立,是附属在各种主题中的,布克哈特特别强调了乔托的贡献:

至于乔托,以及完全因他而黯然失色的整个14世纪意大利画家,对这个事务也有新的愿望和成就。作为以令人惊讶的广度讲述神圣故事的叙事者,他给我们一种本质上理想主义的印象,在绘制头像的时候,他和他的继承者典型的特征是:年轻人的头像(不论男女),尤以前额、眼睛、脸颊的形式为人所知,老年人的头像则表现得充满力量。……另外,在许多行动的人物中,只要不涉及圣母和圣子,我们就能辨认出现实的人物头像,个别次要的人物形象—他们的姿勢和头像—甚至就是取自日常世界。[2]

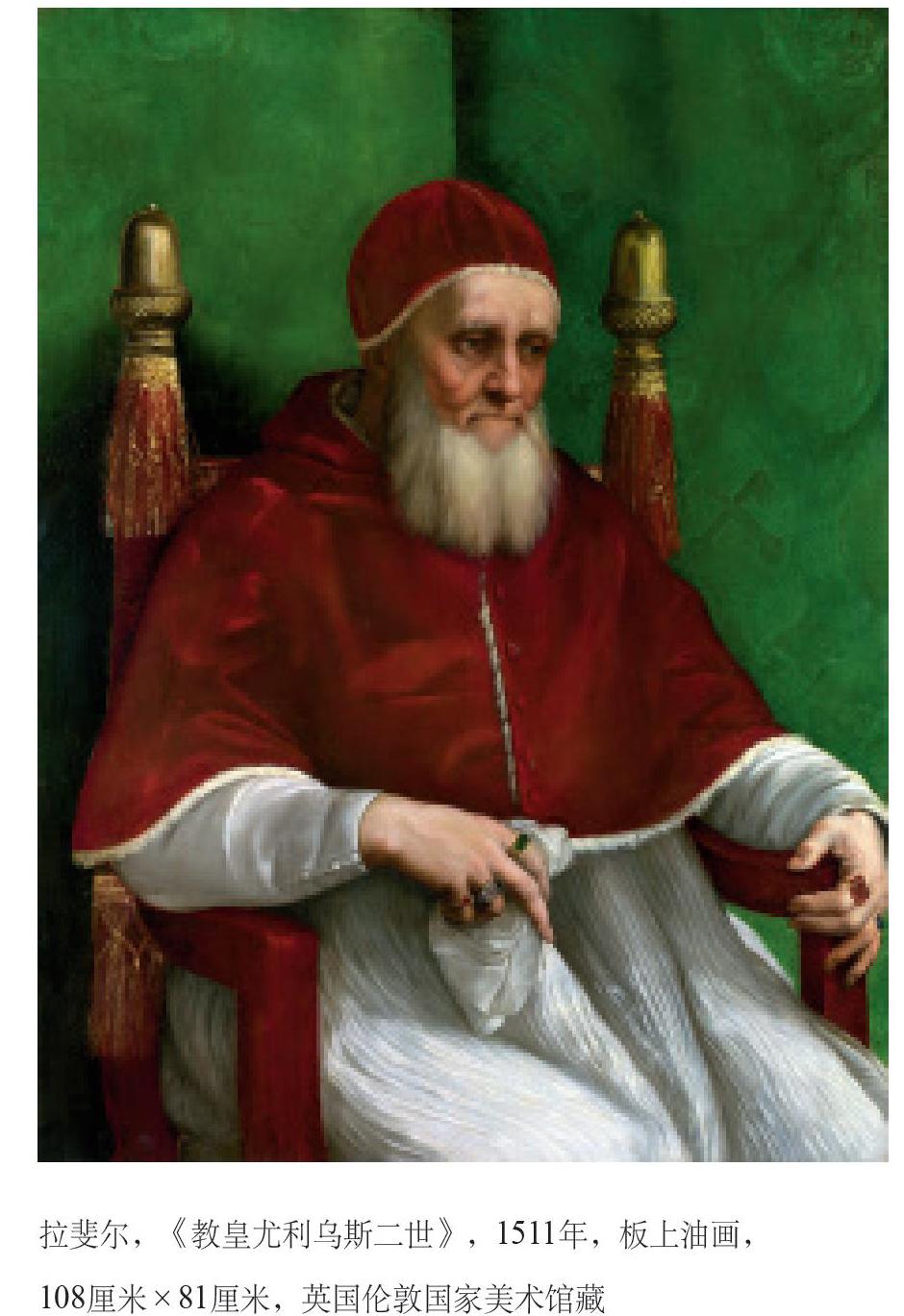

然后,布克哈特按地区讨论了15世纪的肖像:佛罗伦萨、罗马、公国的宫廷、威尼斯等,这是肖像画走向独立的重要时期,但在不同地区,肖像画的生产语境有很大差异,因此在风格上也大不相同。最后是16世纪,布克哈特在此主要关注了肖像画的目的和手段的一系列变化以及由此而来的类别多样化:如大尺幅、手的再现、侧身像、全身像、群像、双人肖像等。在那里,他说,到15世纪末,佛兰德斯绘画的影响已经遍及欧洲,在肖像画这个类型上,北方尽管呈现肖像的媒介多种多样,但形象尺度都比较小,且多为头像,即便是板上画,也很少见到王公贵族甚或宗教人物的半身像。意大利人的情况则恰恰相反,他们不仅在规模宏大的墓地和公共纪念场所,甚至在纪念章上,都用大幅肖像进行装饰,“从为数甚多、效果生动、样式齐全的各色人等的肖像中,欧洲人也许会得出结论说,阿尔卑斯山南部存在着一种特殊的人性,并且不只是艺术,在他们看来,这种人性的发展也与外部十分不同”[3]。很显然,布克哈特对肖像画历史的这个讨论,对应着文艺复兴时期越来越现世化的文化史进程。

在布克哈特对图像的类型研究中,最值得关注的当是他有关祭坛画的论文。[4]在今天,如果问意大利文艺复兴艺术最具代表性、最多艺术家投入且作品最丰富的类型是什么,那无疑就是祭坛画。实际上,祭坛画作为一种图像类型,就是在文艺复兴时期产生的,到16世纪下半叶文艺复兴在意大利渐渐衰落的时候,祭坛画的创造性活力在这里也走向了衰退。因此,从文化史和艺术史的角度看,祭坛画在意大利的兴与衰恰好对应着文艺复兴的“始”和“终”,它作为独立的图像类型的发展恰好见证了文艺复兴艺术文化在历史中的升腾与坠落,它的物质构成和图像语法就像这个时代内心视觉的记忆库,以其光、色、空间和形象的组合应和着时代的情感结构和精神脉动。尽管那个时代的绝大部分祭坛画今天只能在博物馆或美术馆默默地展示给观众,但在那些或已然暗淡、或依旧炫目的画面中,每个能启动“时代之眼”的人,仍可感受到神秘的灵韵和神性的召唤,甚至能从中捕捉到历史的情动节奏和社会生活的诸种细节。不妨说,祭坛画是引领我们进入意大利文艺复兴艺术世界和精神世界的一个理想入口。

然而,祭坛画作为艺术化的对象,其在意大利文艺复兴艺术史的写作中,很长一段时期是受到冷落的。这不是说艺术史家从来不讨论祭坛画,而是指他们极少把祭坛画当作祭坛画或当作一个独立的类型看待。直到20世纪末,因为物质文化研究、视觉文化研究、新艺术史等诸多学术新潮的推动,祭坛画一下子成为意大利文艺复兴艺术史研究的热点课题,布克哈特的祭坛画论文也是在这个时候被翻译成英文且受到人们关注的。

将祭坛画作为类型来研究,意味着什么?意味着一套方法或研究程序的设计,在布克哈特那里就是围绕作品的功能和形式的关系来勾勒祭坛画的框架史和图式史。他称这一方法只是一个初步尝试,是他留给未来艺术史家的一份“遗产”。

按布克哈特的描述,13至16世纪三百多年间,意大利祭坛装饰的物质形态经历了不同的样式:13世纪流行雕塑装饰,14世纪流行多折板,15世纪以后则是以所谓的“Pala”(方形板)为主流。但布克哈特也强调,这说的只是各个时代的主导类型,并且各类型之间不是简单的线性替代,前一时代的类型在此后的时代里依然会存在,而每一时期主导类型的确立既是出于特定的社会需求,也跟相邻艺术的挑战有关。例如方形板祭坛画,它早在13世纪的挂屏中就已经出现,但到15世纪,为“追求超出湿壁画的形式和表现效果”,方形板成为一种“刻意的美学选择”,因为它“更方便观众对画面构图一览无余”。[1]

图像主题方面,布克哈特的重点是15至16世纪,在此他同样采用分类的方法,先讨论15世纪流行的在单板上表现圣母子和圣徒在一起的“圣契图”主题,接着讨论15世纪下半叶盛行的表现诸如“牧羊人礼拜”“三王来拜”“基督受洗”等场景的叙事性祭坛画。在讨论中,布克哈特特别强调,今天我们不能以单纯艺术的眼光去看待文艺复兴时期的祭坛画,比如指责它们主题太过单调和过分追求构图的整齐划一,认为它们的主题呈现会妨碍我们对“色彩和画面掌控一类的纯美学品质”的欣赏。而实际上,布克哈特说,那些看似单调乏味的圣母与圣徒形象不仅是那个时代人的面貌的再现,也是得到升华的精神状态的“象征化”,而这种精神状态只有在“怀有宗教热忱和内心纯朴的某些短暂时代”才能有所表现。[2]

如果说文艺复兴时期的意大利作为现代的“长子”,在极端个人主义和政治乱世的旁侧,因为还有人文主义者和“通才”艺术家的存在,才赋予了这个转折时代一种迷人的光晕;那么在布克哈特这位新人文主义者的心目中,今天在美术馆看到的文艺复兴艺术就像是那个时代在我们所处身的现代的“继续生存”,对于个人主义已经走到穷途末路的现代而言,这个持存就如同最终的抚慰。布克哈特晚年的艺术史研究可以说是他在强权政治主导的现代情境中,为现代文化和现代艺术的精神堕落提供的一个解毒剂。1896年1月,在给一位友人的信中,布克哈特对尼采的强力哲学表达了不满和不以为然,然后他说:“就我而言,我从不欣赏历史上的‘Gewaltmenschen(强力之徒)和‘Outlaws(法外之辈),相反我认为他们是‘Flagella Dei(基督鞭笞者),有关他们确切的心理构成,还是宁可留给别人去研究……我更感兴趣的实际上是那些创造之事,可给人带来幸福之事,生气盎然之事,我觉得这些事在别的地方比比皆是。”[1]这个语调就像是他对自己晚年学术生活的一个素描,其实,就在写这封信的时候,他刚刚完成前面提到的三篇论文,然后立即投身到一本新书的写作,并且仅用半年时间就完成了。此时,他的身体状况已经很糟糕,他立了一份遗嘱,专门为新书的出版留下一笔钱。这个绝笔之作就是1898年出版的《缅怀鲁本斯》(Erinnerungen aus Rubens)[2],此时距离他去世已经差不多一年的时间了。

鲁本斯为什么会成为“归宿”?为什么他不把最后的爱献给拉斐尔?这其实涉及一个很复杂的问题,就是18世纪以来欧洲艺术史家在鲁本斯和伦勃朗之间谁更代表“现代绘画”的争论。这个争论延续到19世纪初的德国,伦勃朗被视为现代绘画和现代人的代表,布克哈特在1877年的一次演讲就对伦勃朗绘画的现代品性进行过讨论,并把伦勃朗和鲁本斯做比较,认为鲁本斯代表了意大利文艺复兴艺术讲求构图均衡的古典传统。这个评价可能会令今天的艺术史家大为不解,因为我们都称鲁本斯是巴洛克艺术家,力量、运动和激情才是他的艺术的本质。可是,如果读一下《缅怀鲁本斯》,大约可以窥探到布克哈特这个评价的隐秘心迹。

鲁本斯生活的时代正值乱世,宗教改革在北方引发的一系列冲突令世界变得支离破碎;但鲁本斯又是幸运的,在他落脚的安特卫普,一个相对宽容的宗教环境和崇尚自由的艺术环境,使得他不必迎合恩主的兴之所至、有钱人的私人趣味,当地有实力的社团将最重要、最庄严的委托给了他,使他创造出了这个时期最美的作品。[3]同时,他不仅是宫廷画师,还是一个出色的外交家,他身上有着文艺复兴时期意大利“通才”艺术家所具有的那种品质。“艺术史必须接受一个事实:一位最伟大的原创艺术家同时也会是熠熠生辉的完美的人,单单靠行为举止就能赢得信任和理解,而通才般的文化修养在他身上与任何杰出的人格都会相得益彰。”[4]在布克哈特心目中,鲁本斯就是最后的“文艺复兴人”,同时他的时代代表着又一个转折时代:1640年,鲁本斯去世;1648年,《威斯特伐利亚和约》签订,这标志着欧洲正式进入了以“主权国家”和“国际法”为基本原则的高级“现代”时期。

[1]Jules Michelet, Histoire de France: Renaissance (Paris: Chamerot, Libraire-?diteur, 1855), i-ii.

[1] [法]吕西安·费弗尔:《儒勒·米什莱是如何发明了文艺复兴》,吴赟頔译,《美术大观》2019年第4期。

[2] Par M. Capefigue, Fran?ois Ⅰ et la Renaissance: 1515-1547 (Bruxelles: So-

ciété Belge de Librairie, 1845).

[3] Par M. Capefigue, Fran?ois Ⅰ et la Renaissance: 1515-1547, Tome 1, i-ii.

[4] 有關文艺复兴时期意大利人对“rinascita”的使用,参见Federico Chabod, Machiavelli and the Renaissance, trans. David Moore, (New York: Harper & Row, 1958),152-155.

[1] 轉引自William Harrison Woodward, Studies in Education during the Age of the Renaissance 1400-1600, (Cambridge: Cambridge University Press, 1924), 66-67.

[2] Konrad Burdach, Reformation, Renaissance, Humanismus: zwei Abhandlungen über die Grundlage moderner Bildung und Sprachkunst (Berlin: Verlag von Gebrüder Paetel, 1918), 14.

[3] Johan Huizinga, Men and Ideas: History, the Middle Ages, the Renaissance, trans. James Holmes and Hans van Marle (New York: Meridian Books, 1959), 255-256.

[4] 在中国,丹纳的《艺术哲学》至今流行的仍是傅雷先生的权威译本。“文艺复兴”这个词在译本中出现得比较频繁,其实在法文原作中,“Renaissance”和“renaissance”都只是偶尔出现。另外,丹纳和布克哈特虽然相互欣赏,丹纳在1869年甚至还专门致敬布克哈特的文艺复兴研究,但我们很难确认丹纳对文艺复兴的讨论受到了后者的影响。

[5] Walter Pater, Studies in the History of the Renaissance (London: Macmillan and Co., 1873).

[1] John Addington Symonds, Renaissance in Italy (London: John Murray).其实早在1863年,西蒙斯就出版过一本小册子《文艺复兴》[The Renaissance: An Essay (Oxford: Henry Hammans, 1863)],虽然他自称这只是一个小论文(essay),不过其含义与布克哈特的“尝试”(Versuch)不是一回事,并且他似乎是从卡佩费格那里借来的法语词“Renaissance”,布克哈特此时尚未进入他的视野。

[2] 布克哈特生前并未发表相关著作,他的课程讲稿在他去世后被整理出版。[瑞士]雅各布·布克哈特:《希腊人和希腊文明》,王大庆译,上海人民出版社2008年版。

[3] [瑞士]雅各布·布克哈特:《君士坦丁大帝时代》,宋立宏等译,上海三联书店2006年版。

[4] Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy: An Essay, trans. S.G.C. Middlemore (London: Penguin Books, 1990). 中译本参见 [瑞士]雅各布·布克哈特:《意大利文艺复兴时期的文化》,何新译,商务印书馆1979年版。

[1] [美]海登·怀特:《元史学:十九世纪欧洲的历史想像》,陈新译,译林出版社2004年版,第322页。

[2] Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, 98.

[3] 有关布克哈特和尼采的关系,参见[德]阿尔弗雷德·冯·马丁:《尼采与布克哈特—对话中的两个精神世界》,黄明嘉、史岳敏译,华东师范大学出版社2020年版。

[4] Martin A. Ruehl, The Italian Renaissance in the German Historical Imagi-

nation, 1860-1930 (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 3.

[1] Alexander Dru ed., The letters of Jacob Burckhardt, (New York: Pantheon Books, 1955), 96.

[2] Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, 230.

[3] 有关布克哈特的“文化史”与黑格尔主义的“精神史”的关系,贡布里希在论文《探索文化史》中有详细的讨论。贡布里希是一个彻底的反黑格尔主义者,所以他对布克哈特的文化史倾向颇有微词,但他对布克哈特的黑格尔主义的理解有许多是他强加的。再有,贡布里希的哲学见识并不比他所膜拜的那位以“历史主义的贫困”在人文哲学领域博得虚名的科学哲学家高明多少。[德]贡布里希:《理想与偶像—价值在历史和艺术中的地位》,范景中、曹意强、周书田译,上海人民美术出版社1989年版,第45—60页。

[1] Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, 350-351.

[2] Jacob Burckhardt, The Architecture of the Italian Renaissance, trans. James Palmes (London: Martin Secker & Warburg Ltd., 1985).

[1] Lionel Gossman, Basel in the Age of Burckhardt: A Study in Unseasonable Ideas (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2000), 362.

[2] Luigi Lanzi, Storia Pittorica della Italia Vol.1-3 (Bassano: Remondini, 1795-1809).

[3] 有关这个时期的德国艺术史家,参见Udo Kultermann, The History of Art History (Norwalk : Abaris books, 1993), 87-94.

[1] Anton Heinrich Springer, Handbuch der Kunstgeschichte: Zum gebrauche für Künstler und studirende und als Führer auf der Reise (Stuttgart: Riegersche verlagsbuchhandlung, 1855).

[2] Wilhelm Lübke, Outlines of the History of Art Vol. 1-2, trans. Clarence Cook (New York: Dodd, Mead, and Company, 1888).

[3] J.D. Passavant, Rafael von Urbino und sein Vater Giovanni Santi (Leipzig: F.A.Brockhaus, 1839). 参见英译本J.D. Passavant, Raphael of Urbino and his father Giovanni Santi (London and New York: Macmillan and co., 1872), 6-7.

[1] C.F. Rumohr, Italienische Forschungen, ed. Erster Theil (Berlin und Stettin: Nicolai Sche Buchhandlung, 1827), 162.

[2] Jacob Burckhardt, Die Kunstwerke der Belgischen St?dte (Düsseldorf: Verlag von Julius Buddeus, 1842).

[3] Jacob Burckhardt, Der Cicerone: Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens (Basel: Schweighauser Sche Verlagsbuchhandlung, 1855).

[4] 但該书的英译本只翻译了绘画的部分。Jacob Burckhardt, The Cicerone: An Art Guide to Painting in Italy for the Use of Travellers and Students, trans. A. H. Clough (London: J. Murray, 1879).

[1] Jacob Burckhardt, Der Cicerone, 168. 实际上,安东·斯普林格在同年出版的《艺术史手册》中也频繁使用了“Renaissancestyls”一词。

[2] 布克哈特对黑格尔历史哲学的批评,参见 [瑞士] 雅各布·布克哈特:《世界历史沉思录》,金寿福译,北京大学出版社2007年版,第2—4页。

[3] [瑞士]雅各布·布克哈特:《世界历史沉思录》,金寿福译,第4页。

[4] [瑞士]雅各布·布克哈特:《世界历史沉思录》,金寿福译,第55页。

[5] Jacob Burckhardt, The Cicerone, 111.

[1] Jacob Burckhardt, Vortr?ge: 1844-1887, ed. Emil Dürr (Basel: Benno Schwabe & Co. Verlag, 1919).

[2] Jacob Burckhardt, Italian Renaissance Painting according to Genres, trans. David Britt and Caroline Beamish (Los Angeles: Getty Publications, 2005).

[3] Jacob Burckhardt, “Introduction,” Italian Renaissance Painting according to Genres, 9.

[1] Jacob Burckhardt, Beitr?ge zur Kunstgeschichte von Italien (Basel: Verlag von G.F. Lendorff, 1898).

[2] Jacob Burckhardt, Beitr?ge zur Kunstgeschichte von Italien, 150.

[3] Jacob Burckhardt, Beitr?ge zur Kunstgeschichte von Italien, 230.

[4] Jacob Burckhardt, The Altarpiece in Renaissance Italy, trans. Peter Humfrey (Oxford: Phaidon Press, 1988).

[1]Jacob Burckhardt, The Altarpiece in Renaissance Italy, 64.

[2]Jacob Burckhardt, The Altarpiece in Renaissance Italy, 90.

[1] Alexander Dru ed., The letters of Jacob Burckhardt, 235.

[2] Jacob Burckhardt, Erinnerungen aus Rubens (Basel: C.F. Lendorff, 1898).英译本为Recollections of Rubens, trans. Mary Hottinger (London: Phaidon Press, 1950).

[3] Jacob Burckhardt, Recollections of Rubens, 8.

[4] Jacob Burckhardt, Recollections of Rubens, 12.