日藏吐鲁番出土《尔雅》残片考

窦 秀 艳

青岛大学 文学与新闻传播学院,山东 青岛 266071

19世纪末至20世纪初,英、法、日、俄等国打着所谓的“科考”“探险”,疯狂盗掘吐鲁番高昌国旧城遗址、寺庙、墓葬,大量的佛经、文书、经籍、壁画被成箱成批运往国外。新疆吐鲁番出土文献时间跨度大,数量多,从晋至元明时期,达数万件。一百多年来,我国学者通过各种方式、渠道对流失海外的吐鲁番文献进行整理研究,成果显著,目前已经同敦煌学一样,形成了吐鲁番学,并成为国际显学。吐鲁番出土文献研究成果大量出现是在上个世纪八九十年代,也就是唐长孺先生主编的《吐鲁番出土文书》(10册,1981—1996年)出版之后,主要集中在文献整理成果出版、历史地理文化研究、词语考释等方面,随着《大谷文书集成》(全四册,日本法藏馆出版,1983—2008年)、《吐鲁番文书总目》(2005—2007年)等新成果不断发布,一些文书、残片的识别、断代问题逐渐开展,吐鲁番文献研究更加深入。

吐鲁番地区历经高昌壁、高昌郡、高昌国、唐西州等时期,汉文化传播广、影响深远。《尔雅》产生于战国后期至秦汉间,在解读儒家经典、学习经典词汇方面具有重要作用,两汉以来附经而行,备受重视。大约在魏晋六朝时期,《尔雅》及其注释研究之作也随着《论语》《诗经》《尚书》《史记》等传到了这一地区,为吐鲁番地区文化、教育发展做出了贡献。正如王启涛先生所言:“对古代吐鲁番的学子来说,最重要的基础性课程就是识字辨物,《尔雅》在古代吐鲁番是典型的童蒙识字课本。”①王启涛:《儒学在古代丝绸之路流传写本考》,《西南民族大学学报》2017年第8期。对吐鲁番出土《尔雅》残卷进行整理、深入研究,对雅学研究、《尔雅》在丝绸之路上的传播都具有重要意义,也为吐鲁番文献研究、雅学文献研究提供新线索、新资料。

目前在吐鲁番地区发现的《尔雅》有白文、郭注、《尔雅》音义、《尔雅》旧注等残片,王启涛先生《吐鲁番文献合集(儒家经典卷)》(2017年)著录26片,分别收藏在德国和日本,其中德国收藏24片,荣新江先生主编的《吐鲁番文书总目(欧美收藏卷)》(2007年)亦有著录。1920年日本学者大谷胜真访问德国柏林国立图书馆,于1936年发表了《高昌国的儒学》一文,报告了柏林国立图书馆“收藏着从吐鲁番出土的唐朝《尔雅注》的抄本”信息①[日]大谷胜真:《高昌国的儒学》,《服部先生古稀祝贺记念论文集》,日本:富山房,1936年4月。该文仅提及《释天》《释地》《释器》。;2009年张娜丽先生在土肥义和主编的《敦煌·吐鲁番出土汉文文书的新研究》(修订版)中发表了《关于吐鲁番〈尔雅注〉》一文②[日]张娜丽:《关于吐鲁番〈尔雅注〉》,[日]土肥义和编:《敦煌·吐鲁番出土汉文文书的新研究》(修订版),东京:东洋文库,2013年,第365—389页。,对德国藏《尔雅》残卷进行了初步研究。

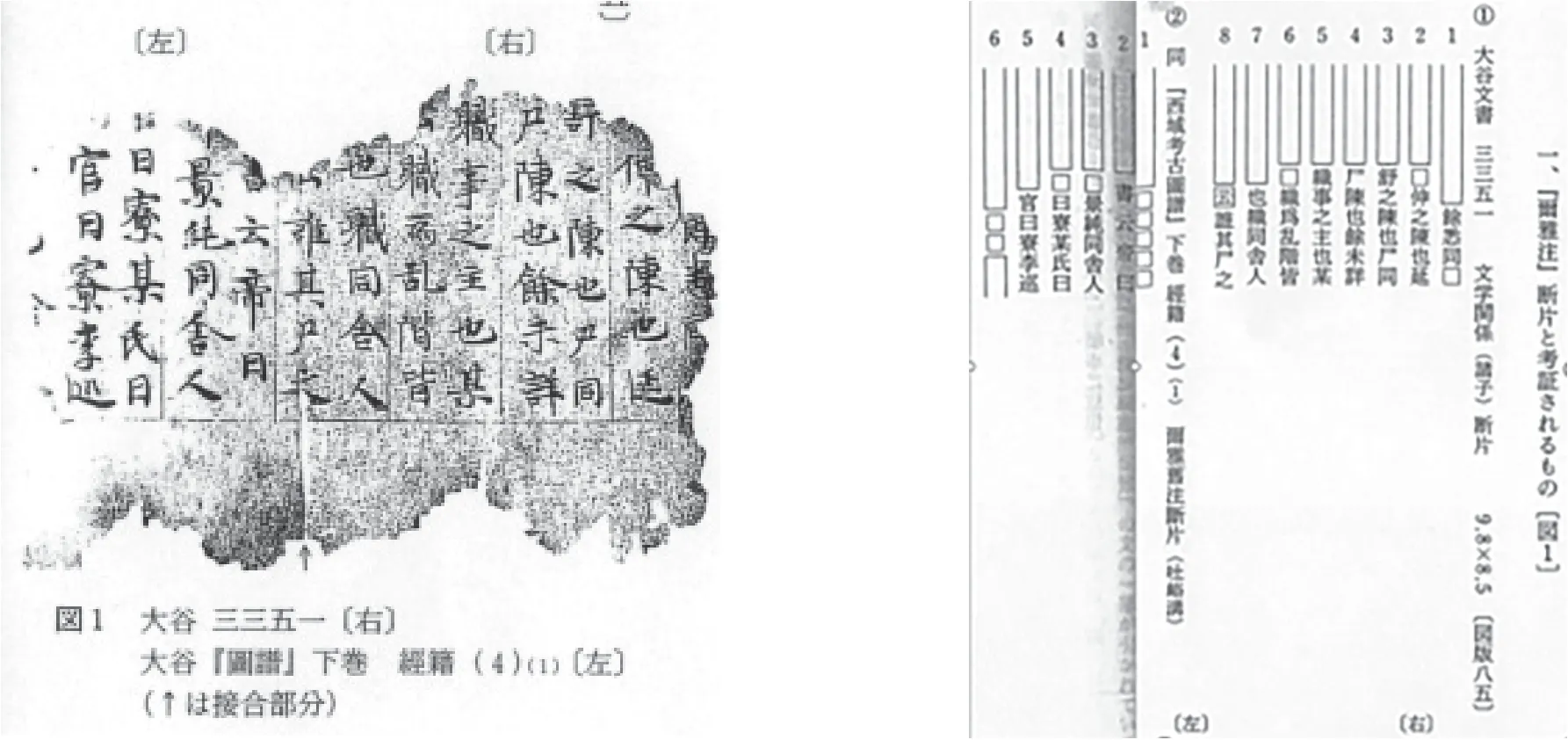

日本收藏《尔雅》残片2片,是日本大谷探险队发掘成果,1915年香川默识把三次探险发掘的成果编成《西域考古图谱》(1915年,日本国华社出版),在“经籍”类仅收“《尔雅》旧注残片”1片,注明出土地吐峪沟,但未有编号,此片后为《大谷文书集成》第8095号。小田义久主编的《大谷文书集成》第二册(1989年)收入,第85号图版,编号为3351号;第三册(2002年)收入,第47号图版,编号为8095号。其中3351号注明为“西州时代诸文书·文学关系断片”,无称名,8095号著录与《西域考古图谱》著录同,两残片并有释文。2003年张娜丽在《西域发见的文字资料——关于〈大谷文书〉中的诸子断片(2)》一文中,对两残片释读,定名为“《尔雅注》残片”,并复原了两残片,对注者问题略作考证。③[日]张娜丽:《西域发见的文字资料——关于〈大谷文书〉中的诸子断片(2)》,《学苑》2003年第753号,第14—17页。陈国灿、刘安志主编的《吐鲁番文书总目(日本收藏卷)》(武汉大学出版社,2005年)为3351号、8095号定名为“《尔雅》注疏残片”,认为两片可以缀合,断为唐代。许建平先生2005年发表《跋大谷文书中四件未经定名的儒家经籍残片》一文,对《大谷文书集成》中未识读的3351号残片进行考辨,认为“此写本是否即沈旋所作《集注尔雅》,疑不能定,姑名之曰‘某氏《尔雅注》’”。④许建平:《跋大谷文书中四件未经定名的儒家经籍残片》,《敦煌学辑刊》2005年第4期。王启涛先生把3351号、8095号定名为“《尔雅·释诂一》旧注”,并释文、注释。

目前,学界关于德国藏《尔雅》残卷、残片的数量、收藏地、时代、内容等研究逐渐明晰,关于日本收藏的两《尔雅》残片的发现、收藏、称名、时代、内容等问题还比较模糊,还停留在文献收录、文字释读阶段,全面深入研究尚未展开。因此,本文对日藏吐鲁番残片进行全面、深入研究,探明《尔雅》在西北疆域的传播、发现、时代等诸问题。

一、《尔雅》残片的发现、收藏

20世纪初,日本大谷探险队曾经三次大规模、有组织地对吐鲁番地区高昌旧城、古墓、寺院遗址进行发掘。1902—1904年第一次探险,主要在于阗、拜城等地发掘,这批成果《西域旅行日记》中有著录;1908—1909年第二次探险和1910—1913年第三次探险,这两次均由橘瑞超带领,主要在交河故城、木头沟、阿斯塔纳古墓、哈拉和卓古墓、伯孜克里克、吐峪沟千佛洞等地发掘,收获颇丰,这批资料就是后来著名的“大谷文书”的主体,《尔雅》残片也是这两次发掘获得。

大谷探险队的发起者是日本京都净土真宗西本愿寺第22代宗主大谷光瑞(1876—1948年)。大谷光瑞于1902—1913年组织了主要对中国新疆地区探险考察,1914年大谷光瑞辞去西本愿寺宗主职位之后,曾长期旅居上海、大连。1915年在日本,大谷光瑞委托香川默识编纂《西域考古图谱》,刊布了大谷探险队在新疆收获的美术品、经卷写本、文书、经籍等资料的图版,其中有“《尔雅》旧注残片”,最早公布了吐鲁番出土文献《尔雅》的信息。大谷光瑞后长住旅顺,1916年后大谷收集品的主体也运到了旅顺,后来保存到旅顺博物馆。1945年战争结束后,大谷光瑞收藏品有相当一部分被运回日本,贮藏在西本愿寺,1949年捐赠给龙谷大学,这就是著名的“大谷文书”。1984—1990年,小田义久主编的《大谷文书集成》对这批文献进行整理,全部标注了序码,从1001—8147号,全部分为五组,3351号在第一组汉文及回鹘文资料中,8095号在第五组,是《西域考古图谱》收录的一部分,即8001—8147号。两个《尔雅》残片重见天日之后,被大谷探险队运到日本,1915年编纂完《西域考古图谱》后,又从日本运到旅顺,1945年从旅顺运回到日本,最后定居龙谷大学图书馆,之后1989年、2002年随着《大谷文书集成》第2册、第3册公诸于世。

二、《尔雅》残片出土地

1915年香川默识编《西域考古图谱》三册①本论文所用《西域考古图谱》为1999年北京学苑出版社据日本国华社本1915年版影印本。,收录三次新疆探险所获绘画、雕刻、古钱、染织刺绣、佛典、史料、经籍、西域语文书,其中“经籍”类收入10页图版,共39片残片,吐峪沟出土34片,所录“《尔雅》旧注残片”(详见图1)亦注明出土地为吐峪沟,即后来《大谷文书集成》第3册(2002年)著录的8095号(详见图2)。而3351号始见于《大谷文书集成》第2册(1989年),归入“西州时代诸文书·文学关系文书”,但未注明书名、出土地点。

图1 《西域考古图谱》未有序号

《大谷文书集成》3351号

图2 《大谷文书集成》8095号

陈国灿、刘安志主编的《吐鲁番文书总目 日本收藏卷》(2005年)著录两残片均题“《尔雅注疏》残片”,在3351号残片称“后部可与大谷8095号缀合”①陈国灿、刘安志主编:《吐鲁番文书总目 日本收藏卷》,武汉:武汉大学出版社,2005年,第165页。,在8095号残片称“本件缺纪年,以书法断,当在唐代。有丝栏。前部可与大谷3351号缀合”②陈国灿、刘安志主编:《吐鲁番文书总目 日本收藏卷》,第443页。,也就是认为这两片为同一本书之相连页。

从3351号与8095号仅残存的内容看,两残片分别为《尔雅·释诂》第32条“矢雉引延顺荐刘绎尸旅,陈也”、第33条“尸职,主也”、第34条“尸,寀也;寀寮,官也”三条的内容。两残片行款相同,均有丝栏,每栏双行,底线双边,外边线较细且浅,均为楷书,捺笔、顿笔笔法相同,当出一人之手。两残片出土地相同。

在本文杀青之际,王欣雨同学找到并翻译了张娜丽先生于2003年在日刊《学苑》上发表的《西域发见的文字资料——关于〈大谷文书〉中的诸断片》一文。张文第一个问题便是“《尔雅注》断片及考据”,约1500余字。张文为本文的写作提供了两个证据,第一个便是张文缀合了日藏两残片(详见图3),证实了上述我们对残片出土地的推论。

图3 张娜丽缀合的日藏两残片及其释文

我们也曾经试图缀合过,但没有成功,据张文解释,原来《大谷文书集成》3351号“断片①的原迹是被缩小到一半而被刊登出来的。由此,这次将①放大复原到了原尺寸的(像②一样)大小后,①②两者的纵剖裂面一致,将该行的文字接合起来看,两断片都是笔法相同的楷体,从书写笔迹上来看,也可以看作是同一文书的断片”③[日]张娜丽:《西域发见的文字资料——关于〈大谷文书〉中的诸断片(2)》,《学苑》2003年第753号,第14—15页。。

由此可见,3351号与8095皆出土于吐峪沟。日本大谷探险队对新疆吐鲁番地区3次盗掘。1902—1904年第一次探险,主要在于阗、拜城等地盗掘文物;1908—1909年第二次探险,1910—1913年第三次探险,主要在交河故城、吐峪沟等地。因此,《尔雅》残片应该是第二、三次发掘所得,或者是两次发掘分别所得,因而使得序号相隔较远。

三、《尔雅》残片书写时代

两残片缀合为同一片,两位一体,解决了出土地点问题,也有利于我们进一步研究相关问题。小田义久编《大谷文书集成》第2册把3351号书写时代归入唐“Ⅱ西州时代诸文书·11文学关系文书”中,由此可推,8095号也可以归入这一时期。但不知道小田义久先生的判断依据,我们试作如下考察。

首先参考同一出土地的其他文献的时代。《西域考古图谱》编成于1915年,时代较早,主要是三次新疆探险所得,其“经籍类”共10页图版39残片,34片出土吐峪沟,35片注明“唐钞”,其中32片唐钞出土吐峪沟①《西域考古图谱·经籍》“《史记·仲尼弟子列传》(5)—(1)”与“(5)—(2)《汉书·张良传》”互为正反面,著录出土地“库木吐喇”(库木土拉石窟)。荣新江先生考证德国藏Ch.938残片为唐写本,正反面亦为《史记·仲尼弟子列传》《汉书·张良传》,字体形制全同,“德国吐鲁番探险队和日本大谷探险队曾经发掘过同一遗址,或者从同一挖宝人处买到过同一文书的不同残片”“德藏卷原编号为T Ⅱ T1132,指德国第二次吐鲁番探险队在吐鲁番吐峪沟所得。两说不同,必有一误。”(详见饶宗颐主编《华学》第三辑,北京:北京紫禁城出版社,1998年,第312页。)因此,如德藏卷著录,则《考古图谱》著录的39片残片就有37片唐钞、34片出土吐峪沟。,这些唐钞仅有3片介于行、草之间,其余都是标准的楷书字体②其中图版(3)之(1)注明“六朝钞本旧注《孙子》(谋攻形篇)断片(吐峪沟)”,为隶楷体。。《尔雅》旧注残片(8095号)注明吐峪沟出土,是标准的楷书字体,未注明抄写时代,但从书法相同、同一出土地文献时代大致相同看也应该是唐代,陈国灿、刘安志《吐鲁番文书总目 日本收藏卷》亦称“本件缺纪年,以书法判断,当在唐代”③陈国灿、刘安志主编:《吐鲁番文书总目 日本收藏卷》,第443页。。

从书法的发展和传播看,吐鲁番出现的楷书抄本时代都不会早于隋唐。郝洪涛《基于吐鲁番出土文献的高昌书体演变研究》一文通过大量文献比对分析,提出:吐鲁番高昌壁时期(前48—327年)“其书体特点兼有楷法和隶法”,仍存篆书的余味;高昌郡时期(327—460年)“流行的书体与内地基本一致,其前期日常使用的主要书体是隶楷体,后期楷书体开始广泛使用,越是高昌郡后期楷书体使用量越大”,含有魏碑特征的楷书开始出现;高昌国时期(460—640年)“楷书体和魏楷体并存,与内地基本一致”。④郝洪涛:《基于吐鲁番出土文献的高昌书体演变研究》,硕士学位论文,喀什大学,2020年,第38页。从郝洪涛的分期可以看出,从高昌壁至高昌国时期,高昌地区的书法走势与内地大体一致,高昌国后期楷书出现,但并没有完全楷化。这和黄征先生对敦煌文献书法特点研究稍有分歧。黄征先生认为:“一般的隶书及其隶书笔意很浓的楷书字体,敦煌唐代写本中已经几乎绝迹,不再具有普通应用地位。而要判断一个毫无隶书笔意的敦煌楷书写本的书写时代在隋代以前,那是必须有真实的题年来证明才行。……可是我们按之敦煌文献五万余号,(隶书及隶书笔意)并无丝毫踪影。”⑤黄征:《敦煌俗字典》,上海:上海教育出版社,2005年,前言第6、17页。黄先生在目验5万份敦煌卷子后得出楷体的卷子不会出现在隋代以前的结论,也就是说唐代的写本卷子基本上都为楷体。敦煌、吐鲁番文化血脉相连,高昌国后期与隋、唐来往密切,受隋唐文化影响极大,尤其是贞观十四年(640年)后成为大唐疆域下的西州。黄先生的实践总结同样能够适用于判定吐鲁番地区出土文献的书法特点。因此,从书法发展及特点、从同一出土地及时代等多种因素看,吐峪沟出土的两《尔雅》残片应该属于唐西州时期。

四、《尔雅》残片训诂体式及作者

关于日藏《尔雅》两残片的作者、体式名称,目前由于残片内容少,解读困难,认识还未统一,大致有《尔雅》旧注、《尔雅》注疏、某氏《尔雅注》等称名;许建平先生怀疑为梁“沈璇《集注》”。虽然残片提供的信息较少,但我们也仅能通过残片内容再作分析,进而锁定残片训诂的大致时代。

关于残片释文内容,我们采用许建平先生的释读①许建平:《跋大谷文书中四件未经定名的儒家经籍残片》,《敦煌学辑刊》2005年第4期。,残片每一界栏两小行,共7栏13小行,1—4栏为3351号,5—7栏为8095号,如1.1、1.2为第一栏两行,下同。释文如下:

我们通过对13行残存内容与今本郭注、邢疏对比分析,发现以下问题:

1.从内容看,残片训诂比郭注丰富

如3.2行“职为乱阶”、4.2行“谁其尸之”、6.2行“同官曰寮”,皆郭注文。5.2行更是直称“(郭)景纯同舍人”。可见,该残片训诂者主要征引了郭注,而且征引郭璞以前旧注,明郭注与之同异,作者时代应该在郭注之后,似有集众家之注之义。

又如,1.1行“囗囗餘悉同囗”,“餘悉同”应该是上一条收束语,即《释诂》第31条结束语,表示对经文注释的收束,今《释诂》31条经“亏坏圯垝,毁也”,注“书曰方命圯族,诗曰乘彼垝垣,亏通语耳”,无“餘悉同”语,此条也仅四个被训词,郭注已经解释3个,“坏”可能郭注时代理解问题不大,因此未释,可见此条被训词有限,残片训诂者以“餘悉同”结束,令人费解,或者可能此条被训词应该不止4个。另如2.2行行尾“尸,陳也。餘未詳”,此为《释诂》第32条“矢雉引延顺荐刘绎尸旅,陈也”,郭注“礼记曰尸陈也,雉顺刘皆未详”;郭注只解释了一个“尸”,因此说“皆未详”,从残片剩余字来看,还解释了“伸”“延”等,因此作“餘未詳”,解释词语多于郭注。这两条与郭注表述方式不同,由此可见注释内容比郭注丰多。

另外,从行款字容量看,1.2、2.1、2.2为《释诂》第33条,此条郭注仅12字,而残片达3行,以行10字计算,则至少在30字以上;同样,3栏4栏为《释诂》第33条,此条《尔雅》经仅被训词2个,郭注22字,但残片占4行,其字数应该有经注的2倍。可见,残片内容较郭注丰富。

3.1、3.2、4.1行似解释“职”,4.2行解释“尸”,因此残片注解顺序似为“职、尸,主也”,与今本《尔雅》“尸、职,主也”顺序不同。

2.残片注者可能是唐人

郭璞以前《尔雅》“注者十余”,今天我们仅知有汉犍为文学注、刘歆注、樊光注、李巡注、魏孙炎注五家。残片注者征引了舍人、李巡、某氏三家注,还征引了哪些家则不得而知。可见,舍人注、李巡注、某氏注的亡佚时代,是我们确定残片注者时代的下限。

《隋书·经籍志》著录舍人注、李巡注皆亡佚不存,但陆德明《尔雅音义》引舍人注54例,李巡注87例,孔颖达《五经正义》引舍人注160余例,李巡注270余例,而且《尔雅音义》与《五经正义》所引多不重复;清人马国翰、黄氏掇拾唐人正义、音义、类书、史注等,辑舍人注230条左右、李巡注300余例。①此段数据引自窦秀艳:《雅学文献学研究》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第29—52页。可见,两家注唐时并未完全亡佚。残片此三条所引舍人注、李巡注也与陆孔征引、马黄辑佚条目不同,所见与诸家异,残片注者应该看到了两家注。从目录著录看,舍人注大概亡于唐中期②《旧唐志》未著录舍人注,其以毋煚《古今书录》为蓝本,毋煚书主要记开元藏书之盛,可以说,开元时舍人注起码在官藏之书中已亡佚不存。李巡注两《唐志》尚著录,宋《太平寰宇记》《禹贡集解》《押韵释疑》还有征引,仅数条,可能还有残本,邢昺《尔雅疏》大量征引二家注,主要是转引《释文》和《正义》。,李巡注大概亡于唐末。因此,残片注者应为唐人,或是开元时人。

残片引“某氏注”1处。关于“某氏注”,陆德明《释文叙录》未言,孔颖达《五经正义》引某氏《尔雅注》近70例,隋唐目录亦不见著录③清儒邵晋涵、臧庸、卢文弨、马国翰等大多据陆德明《释文序录·注解传述人》“樊光注六卷,京兆人,后汉中散大夫。沈旋疑非光注”语,疑“某氏注”为樊光注。《正义》引樊光注50余例,与某氏注不同。,可能孔颖达征引后由于无注者名姓,很快亡佚了。残片所引某氏注列郭注“同官曰寮”后,此条内容不见《尔雅音义》《五经正义》等典籍征引,可见,残片注者见到了某氏注,与孔颖达一样,称作“某氏”,对其认识是相同的。胡元玉《雅学考》认为“某氏姓字虽不可考,然诗疏皆列于郭前,则其人断不在郭后”④胡元玉:《雅学考》,清光绪十七年(1891年)益智书局铅印本。,某氏注在郭注之前,此残片注者把“某氏”放在郭注后,可能是以之补充郭注。

许建平先生为我们提供了一条线索,残片注可能是沈旋(琁、璇)《集注尔雅》。沈璇为南朝著名文学家沈约之子,陆德明《经典释文·序录》称“梁有沈旋,约之子,集众家之注”,其《尔雅音义》收沈璇注50余处,基本上都是注音。两《唐志》均著录沈旋《集注尔雅》十卷,则唐时尚存。孔颖达《五经正义》未收沈璇集注,或许因为沈璇主要集众家注音,清马国翰、黄奭也仅据《释文》辑得注音50余条。因此,残片为沈璇集注,可能性不大。

陈国灿、刘安志《吐鲁番文献总目(日本卷)》著录为“《尔雅》注疏残片”, 定残片为注疏体。从残片内容与邢昺(932—1010年)《尔雅疏》比较看,与邢疏不同,可以排除邢疏。汉魏至唐宋,作义疏者还有孙炎正义、高琏义疏。《宋史·艺文志》“孙炎《尔雅疏》十卷、高琏《尔雅疏》七卷”,则宋时尚存。据《玉海》卷四十一载:“(真宗)咸平三年(1000年)癸巳,命祭酒邢昺代领其事”,校唐代九经疏,并补《孝经》《论语》《尔雅》三经义疏,“《孝经》取元行冲疏、《论语》取梁皇侃疏、《尔雅》取孙炎、高琏疏,约而修之,又二十三卷”。①王应麟:《玉海》卷四十一,元至元六年(1269年)庆元路儒学刻明修本。真宗诏书明确指定《尔雅》疏可采用孙炎、高琏书,“约而修之”。邢昺《尔雅疏序》称“其为义疏者,则俗间有孙炎、高琏,皆浅近俗儒,不经师匠”②邢昺:《尔雅注疏》,阮元:《十三经注疏》,北京:中华书局,1991年,第2564页。,邢昺九经及第,历任国子博士、国子祭酒、礼部尚书,是宋初学术权威,他在《尔雅疏序》中直言孙炎、高琏学术水平一般,师门无名,可见,二人的成果难入邢昺法眼。邢昺奉诏为《尔雅》作疏,团队成员还有杜镐、舒雅、利瓦伊、孙奭、李慕清、王焕、崔偓佺、刘士玄等名臣学者,“共同讨论,为之疏释”,对孙炎、高琏疏的取舍应该是团队共同的决定。可见,孙炎、高琏即使是唐代学者,他们的著作也很难传到吐鲁番,成为士子学习的参考书。关于孙炎、高琏所处时代,史籍不见记载,晁公武 《郡斋读书志》:“旧有孙炎、高琏疏,皇朝以其浅略,命邢昺、杜镐等别著此书。”③晁公武:《郡斋读书志》卷四,合肥:安徽教育出版社,2002年,第288页。“皇朝”即本朝,因此孙炎、高琏应该不是宋朝人。胡元玉《雅学考》:“案,据《宋志》列二家于裴瑜注前,则二家似皆唐人。”④胡元玉:《雅学考》,清光绪十七(1891年)年益智书局铅印本。从吐鲁番出土《尔雅》残片行款容量、行文顺序看,残片比疏体要简约,应该不是疏体。

郭璞以后至五代宋时,作注者还有唐裴瑜。据王应麟《玉海》卷四十四:“《(中兴)书目》(成于1177年):‘《尔雅注》五卷,唐裴瑜撰。’其序云:‘依六书八体,撮诸家注未尽之义,勒成五卷,并音一卷。’今本无音。”⑤王应麟:《玉海》卷四十四,元至元六年(1269年)庆元路儒学刻明修本。盖南宋时,裴瑜《尔雅注》见存。“撮诸家注未尽之义”,是为补诸家注而作。唐段成式《酉阳杂俎》:“(文宗)宝历(825—827年)中,国子四门助教史迥语成式,尝见裴瑜所注《尔雅》,言‘鸧,麋鸹,是九头鸟也。’”⑥段成式:《酉阳杂俎》卷十六,《景印文渊阁四库全书》本。《尔雅》是国子学学习课程之一,作为四门学助教,史迥必熟稔《尔雅》及裴注,因此能为段成式提供资料。郭注较简略,而且大多数词条仅指明“见诗书”或仅注出《尔雅》被训词在与《诗》《书》等经典相关的语句,对于一般学习者来说,有难度。裴瑜注五卷,“依六书八体”,盖在文字校勘、书写上下了一番功夫;“撮诸家注未尽之义”,补充申释前人注释,方便学习、阅读。隋唐时期,尤其是西州时期,是吐鲁番汉文化鼎盛时期,因此,裴瑜《尔雅注》极有可能传到吐鲁番。清马国翰《尔雅裴氏注》:“又辽僧行均《龙龛手鉴》所引雅注五条,考犍为文学及刘、樊、李、孙之注,宋辽之际已不存,存者唯郭璞、裴瑜二注,行均所引,郭注不见,审为裴注矣。”《释诂》“肃延诱荐倓晋寅荩,进也”,裴瑜注:“倓,甘之进也。”“噊几烖殆,危也”,裴瑜注:“噊,事之危也。”⑦马国翰:《玉函山房辑佚书》卷五十一,清光绪九年(1883年)琅缳仙馆本。从马氏所辑看,“某之某”的表述方式与残片1.2“伸之陳也”“舒之陳也”、3.1“軄事之主也”相同。因此,吐鲁番出土的残片《尔雅》注解者,很可能是唐代的裴瑜。

张娜丽先生在《西域发现的文字资料——关于〈大谷文书〉中的诸断片》一文中,把两残片定名为“《尔雅注》”并对残片注者的时代作了推论,与本文不谋而合。张文称:

大谷文书中《尔雅》注①②的断片部分和《龙龛手镜》所引部分无一致之处,所以很难把握这些文献之间的关系,但是从遗留下来的断片结构上来看,《龙龛手镜》所引的《尔雅》注的体例和①②断片有相似之处。例如,对于《尔雅》〈释诂〉篇的“肃延诱荐餤晋寅蓋進也”以及“噊几烖殆危也”这两句,斐注与大谷文书断片①的表述方法相同,结构也相同,……另外,《经典释文》中有一部分也引用了梁·沈旋《集解尔雅》中一部分的内容。具体见〈释诂〉篇“肃延诱荐餤晋寅蓋進也”这一句的注解,对于“餤”字的解释,原文中说的是“餤大甘反”,由此可见和裴瑜的《尔雅注》是不一样的。由于资料的制约,在此无法进行充分的分析。但是从如上注疏记述的语法和用语这一方面上来看,也不能否定大谷文书的《尔雅》断片就是唐代的斐瑜《尔雅注》的这一可能。①[日]张娜丽:《西域发现的文字资料——关于〈大谷文书〉中的诸断片》,第15—17页。其中省略文字与本文举例相同。

通过上述分析,我们认为吐鲁番出土两残片为《尔雅》注疏、《尔雅》集注不太可能,很可能是唐裴瑜《尔雅注》,因此标注为“《尔雅》旧注”更客观一些。

五、《尔雅》旧注残片用字

《尔雅》旧注两个残片书写都是比较规范的楷书,但在3351号残片中,我们发现了两个俗字“軄”和“乱”,在魏晋六朝隋唐时期,俗字大量流行,尤其是民间书写应用俗字较多,这两个俗字能否表明《尔雅》残片抄自民间?对此问题,我们略作梳理。

(一)“軄”“乱”考

1.軄

“軄”字在残片中出现三次:3.1“軄事之主也”,3.2“軄为乱阶”,4.1“也軄同舍人”。可见抄写者习惯此种写法。

2.乱

残片3.2“軄为乱阶”中,“亂”作“乱”。

(二)与残片同一出土地的唐钞经籍所用俗字考察

《西域考古图谱》著录了与两《尔雅》残片同一出土地、注明“唐钞”的32个残片,我们对这些残片用俗字情况进行考察。如:

第238页“唐钞《论语》孔氏传子路宪问片段”,经文70余字,注文约110字。“剛”,作“”(经文)、“”(注文),“毅”作“”,“致”作“”,“憲”作“”,“恶”作“”,“備”作“俻”。

第247页“唐钞古书片段”约27字,有“自古京师”句,“京”作“”(亰)。

我们查找了《汉语大字典》《碑别字新编》《正名要录》《干禄字书》、帛书、楷书、行书、草书等工具书,对上述14组字一一进行了考察,得出以下结论。首先,这些俗字基本上在汉魏六朝隋唐碑刻中都能够见到。如“”,汉孔彪碑(171年)、魏高道悦墓志(519年)作“”⑥秦公:《碑别字新编》,第47页。,《正名要录》“依颜监《字样》甄录要用者”作“亰,石经如此作”⑦郎知本:《正名要录》,第331页。。又据《汉语大字典》,“亰”见于熹平石经《易》。也就是说儒家经典石版教科书也不排斥俗字。又如“”,秦简作“”、马王堆帛书作“”、东魏淮南王墓志(544年)作“”,等等。《说文》:“寄,托也。从宀、奇声。”可见,隶变时声旁“奇”已经发生变化,后世楷书沿用。

其次,这些俗字大多相沿承用,与正字通行不悖。如上文“軄”字,《正名要录》以为“久共传行”“相承用”,“乱”字“稍讹”。另如“”,魏杜文雅造像(550年)作“”①秦公:《碑别字新编》,第103页。,敦煌俗字作“”“”②黄征:《敦煌俗字典》,第557页。,而“依颜监《字样》甄录要用者”例,“致,正;,从夊声,夊音张履,此相承用”③郎知本:《正名要录》,第334页。。又如“”,《碑别字新编》作“”“”“”,约有20余种写法,隋宫人贾氏墓志(610年)作“”④秦公:《碑别字新编》,第435页。,《干禄字书》则以为:“辝,上中并让,下说,今作,俗作辞,非也。”⑤颜元孙:《干禄字书》,合肥:安徽教育出版社,2002年,第588页上。“”不但在碑刻中通行,而且唐中期“今作”,大有取其他书写形式而代之之势。

提起俗字,我们就会想到某些字典辞书、教科书所界定的,“(俗字)在民间流行的异体字,别于正体字而言”⑥商务印书馆编辑部:《辞源》(合订本),北京:商务印书馆,1991年,第120页。,“俗字者,就是不合六书条例的,大多是在平民中日常使用的,被认为不合法的、不合规范的文字”⑦蒋礼鸿:《中国俗文字学研究导论》,浙江大学汉语史研究中心编:《中国近代汉语研究》第1辑,上海:上海世纪出版集团,2000年,第68—69页。这句话出于蒋先生对颜元孙《干禄字书》所谓的“俗字”做的解释。,与正字泾渭分明,是有阶级性的。而上面我们对吐峪沟出土的32片唐钞出现的所谓俗字一一考察,“軄”“乱”等俗字虽然都是因书写讹误而产生,属于地地道道地不规范字体,但在碑刻、墓志、经卷的刻写中频频出现,石经、碑刻、墓志都是比较严肃的官方书写,并未见对俗字避之如仇雠。颜之推《颜氏家训·杂艺》说:“晋宋以来,多能书者,故其时俗,递相染尚,所有部帙,楷正可观,不无俗字,非为大损。”也就是说,并不仅仅是民间用俗字,文人也用,偶有俗字,无伤大雅。 我们赞同黄征先生的观点,“汉语俗字是汉字史上各个时期流行于各社会各阶层的不规范的异体字”⑧黄征:《敦煌俗字典》,《前言》第4页。。由此可见,汉魏六朝隋唐时期这些俗字流行于社会各阶层,虽然不规范,但也可以通行使用。像“乱”“与”“辞”等俗字今天已经成为规范正字。因此,我们认为,《尔雅》残片及与之一同出土于吐峪沟的这批近20种“唐钞”文献,即儒家经书、千字文、《史记》、《初学记》、唐人诗、唐人律等,基本都楷正可观,偶有俗字,应该属于西州时期官学教育的产物。

《尔雅》多假借,并非“典型的童蒙识字课本”,与其他识字教材、字典功能有别,更适合于先秦儒家经典的学习,虽然也称经典,但附经而行。《尔雅》应该早就传到了高昌地区,《周书·高昌传》:“有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授。”⑨令狐德棻:《周书》卷五十,北京:中华书局,1974年,第915页。《尔雅》也应该是学官弟子学习的主要课程之一。高昌国的官民本为“汉魏遗黎,根出于中原或河西,汉语本是他们固有的母语”,“从吐鲁番出土的近五百件高昌国时期的各类文书看,高昌国从朝廷到民间,使用的都是汉语言文字”⑩陈国灿:《从吐鲁番出土文献看高昌王国》,《兰州大学学报》2003年第4期。。高昌国后期与隋唐文化交往更加密切,贞观二年(628年)“亦遣子弟请入于国学之内。鼓箧而升讲筵者,八千余人,济济洋洋焉,儒学之盛,古昔未之有也”①刘昫:《旧唐书》卷一八九上,北京:中华书局,1975年,第4941页。。长安国学涌动着高昌子弟的身影,《尔雅》等儒家经典是他们学习的主要课程,这些子弟学成归来都是儒家经典的主要传播者。特别是贞观十四年(640年)后,高昌国降为西州,在唐文化浸润之中,儒家典籍学习、汉字书学更加普及。在吐鲁番出现《尔雅》及其旧注抄本,亦在情理之中。吐鲁番出土的《尔雅》,有白文、有郭注、有音义②现德国藏Ch/U.6783(T Ⅲ T363)号,《吐鲁番文书总目(欧美收藏卷)》著录为《尔雅音义·释虫》,此残片为德国吐鲁番探险队第3次(1906—1907)在吐峪沟获得。该残片内容比传世陆德明《尔雅音义》、郭璞《尔雅注》多,与3351号、8095号残片一样,有行格界栏,经注大字单行,音义小字双行,楷书。由此可证,吐鲁番地区流行的雅书体式较丰富,雅书应用广泛。,有郭注以外的无名氏旧注;有出土于西部重镇交河故城,有出土于高昌国政治文化中心的高昌故城,有出土于高昌国宗教中心的吐峪沟。可见,雅书的学习、影响遍及吐鲁番地区,《尔雅》旧注的使用者和抄写者都应在官学教育体制内。(本文由研究生王欣雨协助完成。)