海洋命运共同体理念下的海洋金融中心研究

——以渤海湾区第三个金融中心建设为例

孙国茂 姜旭朝 陈国文

1.青岛大学 经济学院,山东 青岛 266061;2.中国海洋大学 经济学院,山东 青岛 266100;3. 美国依隆大学 经济学院,美国 依隆 27244

一、绪 言

著名思想家和世界史学家霍布斯鲍姆(Hobsbawm,1999年)在总结英国现代化历程时,将工业革命发生的原因归结为海洋国家、海权统治以及保护海上贸易的军事。在他看来,工业革命只能发生在英国这样的海洋帝国。他说:“工业革命就发生在这个抓住了国际机遇、掌控了大部分国际市场的国度。”①[英]埃里克·霍布斯鲍姆著:《工业与帝国:英国现代化历程》,梅俊杰译,北京:中央编译出版社,2016年,第38—42页。在当代具有影响力的学者中,与霍布斯鲍姆相同观点的人并非少数。肯尼迪(Kennedy,1988年)也认为海洋对于大国崛起具有关键作用。在《大国的兴衰:1500—2000年的经济变迁与军事冲突》(The Rise and Fall of the Great Powers:Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000)一书中,在从经济、政治、军事等角度分析了哈布斯堡王朝、荷兰、英国和美国等历史上著名强国从近代早期到本世纪初的兴衰过程以及它们对世界格局造成的持续影响后,他说,比起用纯粹军事上的发展进步来解释1660—1815年间大国力量对比来说,财政因素和地理因素这两个因素更为重要;特别是在阿姆斯特丹、伦敦、里昂、法兰克福等城市,出现了一大批放款人、商品经纪人、金匠、证券经纪人,这些金融业者和钱庄逐步建立起一套支撑着近代早期世界经济的国家的和国际的信贷体制。①[美]保罗·肯尼迪著:《大国的兴衰:1500—2000年的经济变迁与军事冲突》,陈景彪等译,北京:国际文化出版公司,2006年,第73页。

历史上,远比霍布斯鲍姆和肯尼迪更早提出且更具影响力的思想是20世纪初马汉(Mahan,1905)的“海权论”(Sea Power Theory)。这位毕生驰骋海洋并创造无数海洋传奇的“海权思想家”在《海权对历史的影响(1660—1783年)》(The influence of sea power upon history (1660-1783):the problem of asia)一书中,开篇即言:人们早就清楚地意识到海上贸易对国家财富与实力所具有的深远影响。他强调,海上贸易、海军和商船以及永久性海军基地是构成海洋强国的三大支柱。②[美]艾尔弗雷德·塞耶·马汉著:《海权对历史的影响(1660—1783年)》,李少彦等译,北京:海洋出版社,2013年,第19—41页。马汉基于美国作为新兴国家的海洋霸权提出了“海权论”,但它却警示了整个世界:在人类历史进程中,海洋始终发挥着至关重要的作用。③[美]艾·塞·马汉著:《海军战略》,蔡鸿幹、田常吉译,北京:商务印书馆,1994年,第249页。如果穿越历史,重新审视世界文明演化轨迹,我们会发现,构成人类文明的所有重大事件的发生几乎都与海洋密切相关,在很大程度上,人类文明史就是陆地统治和海上扩张不断竞争的历史。由于海上扩张和陆地统治是两种具有本质差别的政治形态,两者差异在很大程度上决定了社会文明、宗教文化和经济制度的演化路径具有本质不同。④[英]安德鲁·兰伯特著:《海洋与权力:一部新文明史》,龚昊译,长沙:湖南文艺出版社,2021年,第13页。在古希腊、罗马和拜占庭时代,海权统治的优势已经开始显现。大航海时代以来海洋国家的崛起证明了海权统治的优势。尤其是进入近代,西班牙、荷兰、英国、美国等海洋国家都在海洋上进行了长时间的激烈对抗,获胜的国家最终取得国际主导权。⑤[英]布莱恩·莱弗里著:《海洋帝国:英国海军如何改变现代世界》,施诚、张珉璐译,北京:中信出版社,2016年,第249—267页。随着国际政治主导权的转移,一系列改变世界格局的历史事件不仅在海洋上交集,而且深刻影响着海洋国家和海洋城市的崛起。中国虽然早在1400年前就开辟了海上丝绸之路⑥[美]林肯·佩恩著:《海洋与文明》,陈建军、罗燚英译,成都:四川人民出版社,2019年,第299页。,但是作为典型的陆权统治国家,即使此后千百年里发生过七次征服海洋的壮举⑦[英]布赖恩·莱弗里著:《征服海洋:探险、战争、贸易的4000年航海史》,邓峰译,北京:中信出版社,2017年,第46—51页。,却始终无法产生谋求海洋利益并影响世界的内在动力,以致最终走向闭关锁国。今天,当人类进入21世纪,海洋已经成为全球实现可持续发展的重要战略空间。世界主要海洋国家始终把开发利用海洋、发展海洋经济作为缓解陆域资源和能源短缺的首选,而海洋金融作为海洋经济的核心动力已成为海洋全国全力打造的新的增长极。基于传统海权思想隐含的“海洋—贸易—金融”逻辑,本文提出的问题是:改革开放40年来,我国综合国力发生巨大变化,已经具备了谋求海洋利益并参与全球海洋治理的能力,那么,我国如何借鉴并超越历史上海洋国家成功崛起的经验、利用自身的综合优势实施海洋强国战略?尤其是在海洋强国建设过程中如何通过培育国际金融权力(Power in Fiance)向国际投射更强的影响力?①国际金融权力是在国际政治经济学(IPE)中国家的“结构权力”和“国际货币权力”的基础上产生的。苏珊·斯特兰奇、本杰明·科恩、乔纳森·科什纳和大卫·M·安德鲁等学者对国家权力、国际货币权力等都有定义。根据斯特兰奇的《国家与市场》中对国际经济权力的解释,国际金融权力可以理解为,主体依据其在国际信贷或货币体系中的实力和自身意愿,影响其他行为体观念和行为的能力。国际金融实力(基础要素)、意愿(战略要素)和能力(操作要素)是构成国际金融权力的三大基本要素。详请参阅苏珊·斯特兰奇《国家与市场》、本杰明·科恩《国际政治经济学:学科思想史》、乔纳森·科什纳《货币与强制:国际货币权力的政治经济学》和大卫·M·安德鲁《国际货币权力》等文献。

二、海洋命运共同体理念与研究背景

马汉的海权思想最早是为了军事目的产生的,但却深刻影响了20世纪以来的全球地缘政治乃至经济、贸易和金融格局。在战后半个多世纪里,伴随着海权思想被海洋强国的全盘接纳和实施,世界进入经济全球化和区域经济一体化时代,海洋作为各国经济资源流动的通道,其作用和意义日益显现。正因如此,《联合国海洋法公约》(United Nations Convention on the Law of the Sea)成为联合国历史上缔约耗时最长的国际公约。2001年5月,联合国在《海洋法公约》签署近20年后的一份缔约国文件提出:人类社会进入了海洋时代。实际上,整个20世纪的历史足以证明,海洋不仅是各国增强国际竞争力的战略制高点,还是彰显国家综合实力、维护国家安全的重要屏障。越来越多的国家已经深切意识到,海洋经济对社会经济发展和提高综合国力影响巨大。

党的十八大提出的“建设海洋强国”重大抉择,是我国顺应世界发展潮流、实现民族伟大复兴的必然选择。以习近平同志为核心的党中央面对世界百年未有之大变局,审时度势,提出“一带一路”倡议、构建人类命运共同体、粤港澳大湾区建设以及“碳达峰碳中和”等一系列几乎都与海洋有关的重大决策部署。但是,世界各国对我国建设海洋强国的理解大相径庭。自从我国提出“海洋强国战略”以来,国际上就出现各种鼓噪。2019年6月,美国国防部发表的《美国印太战略报告》(United States Indo-Pacific Strategy Report)认为,随着中国继续保持经济和军事优势,它在短期内寻求印度太平洋地区的霸权,并最终在全球范围内占据优势地位。②资料来源于美国国防部网站(https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OFDEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF)。2021年1月,美国国家安全委员会提前解密的《美国印太战略框架》(United States Strategic Framework for the Indo-Pacific)再次喧嚷,中国的经济、外交和军事影响力在短时间内将继续增强,并挑战美国在印太地区实现国家利益的能力。③资料来源于美国国家安全委员会(National Security Council)网站(https://www.whitehouse.gov/nsc/)。即使是纯粹学者,也认为,中国采取“向海战略”(seaward)保护大陆和近海利益,旨在控制主要海上航道和海洋空间、实现全球政治主导并同时向远海投射影响力来增强国家实力的思路,与上世纪初的“马汉主义”非常相似,因此可称为“中国式马汉主义”。①陈星宇:《超越马汉主义:中国海权发展政策的演变》,《国际关系前沿》2021年第11期。这与早期西方学者将中国对外援助定义为“货币操控”可谓异曲同工。②[美]乔纳森·科什纳著:《货币与强制:国际货币权力的政治经济学》,李巍译,上海:上海人民出版社,2013年,第7页。这些基于传统海权思想和狭隘地缘政治理念的解读显然歪曲了中国的国家意志。在逆全球化和单边主义盛行的当下,各种曲解可能会演变成我国和平崛起的实质性障碍,但也提醒我们:要建设海洋强国,必须加快贸易、金融和科技等非军事领域的发展并形成可持续的海洋影响力,彻底超越以谋求霸权为目的“马汉主义”,才能形成中国特色的海洋强国之路。党的十九大和十九届五中全会再次提出“建设海洋强国”,但是强调“陆海统筹”,这不仅显示了我国海洋强国的决心,同时也表明我国海洋战略的不断升级和适时调整,即由以沿海和海岸为主的海洋经济向陆海统筹、海陆联动的向海经济转变。从纯经济视角看,陆海统筹的向海经济战略有助于形成由陆向海的思维转向以陆促海的立体推进、以海带陆的转型升级和陆海经济的深度融合;有助于整体促进我国区域协调发展,提升向海经济发展质量,形成更强的海洋影响力和国际合作新优势。

2019年4月,习近平总书记首次提出“海洋命运共同体”的重要理念。习总书记指出:我们人类居住的这个蓝色星球,不是被海洋分割成了各个孤岛,而是被海洋连结成了命运共同体,各国人民安危与共。海洋命运共同体,包含了世界各国对海洋的共同信念,蕴含着国际社会对海洋的共同责任,是构建人类命运共同体的重要内容。人类命运共同体理念倡导尊重世界文明多样性,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越,彻底扭转为极少数国家和极少数人的发展而牺牲大多数国家和大多数人的发展思维,消除使富者更富、贫者更贫的不均衡发展模式,消除国家之间发展鸿沟,让世界各国人民共享经济全球化发展红利。基于对人类命运共同体的理解,我们可以从三个层面来界定海洋命运共同体的基本含义和价值目标。在政治层面,“海洋命运共同体”意味着不称霸及和平发展;在经济层面,“海洋命运共同体”意味着坚持创新、协调、绿色、开放和共享的新发展理念,发展海洋经济,共享海洋空间,实现合作共赢;在自然与社会层面,“海洋命运共同体”意味着人与海洋建立一种和睦、平等、协调发展的新型关系,既要遵循海洋生态规律,又要对海洋自然界优化引导,促进人与海洋协同进化。③张蕴岭等:《世界大势:把握新时代变化的脉搏》,北京:中共中央党校出版社,2021年,第276页。“海洋命运共同体”需要人类重新审视并谨慎处理与海洋派生事物的关系。这里所说的海洋派生事物是指海洋组织、海洋生命和非生命物种。之所以要谨慎处理与海洋派生事物的关系,是因为海洋派生组织正在以前所未有的广度与深度在海洋空间与人类展开合作与竞争,海洋生命物种为人类提供着物质与精神供给,而海洋非生命物质也为人类提供了基本的活动载体。不难理解,海洋命运共同体理念是人类命运共同体理念在海洋领域的具体实践,是对人类命运共同体理念的丰富和发展。构建海洋命运共同体是中国参与全球海洋治理和建设海洋强国的理论依据和行动指南。

近年来,我国海洋经济发展空间不断拓展,海洋经济实力和质量效益明显提升。根据《中国海洋经济统计公报》,2020年我国海洋生产总值达到80010亿元,占沿海地区生产总值的14.9%,占全国GDP的7.77%。其中,海洋第一产业增加值3896亿元,第二产业增加值26741亿元,第三产业增加值49373亿元,分别占海洋生产总值的4.9%、33.4%和61.7%。目前,不论是从海洋经济总量看,还是从海洋经济GDP占比看,我国都是名副其实的海洋经济大国。“十三五”期间,在国家创新驱动和科技兴海战略指引下,我国海洋高技术产业全面发展,海洋科技创新能力显著提升。国家先后在广州、厦门、青岛、烟台和天津等8个城市开展国家海洋高技术产业基地试点,一批关键技术和核心技术取得突破,通过高技术优势产业的带动,促进了海洋经济快速发展。海洋高技术产业是决定陆地向海洋投射影响力关键因素,因此,培育和发展海洋高技术产业对于高质量发展海洋经济具有重要意义。从长远看,发展海洋高技术产业是未来很长时期我国实施海洋强国战略的主攻方向。

世界海洋强国的历史经验和现实都表明,海洋经济发展,尤其是海洋高技术产业发展,需要大量的资金投入。我国“十三五”以来海洋高技术产业发展经验同样证明,海洋科技创新离不开海洋金融支持。海洋金融是推动海洋经济发展重要且不可替代的杠杆。欧美国家主要海洋城市的发展经验还表明,海洋投资具有规模大、周期长、风险高等特点,海洋经济发展很容易出现资金短缺、融资困难、海洋金融服务能力不足等问题。在海洋经济发展过程中,如何发挥海洋金融的作用,确保海洋金融服务海洋经济的发展,使海洋金融成为支持海洋经济发展的核心力量,已成为迫切需要解决的问题。在陆海统筹过程中,金融机构同样会产生“向海效应”。众多金融机构为服务海洋经济而产生的聚集效应最终将体现为海洋金融中心功能。金融是近代史中决定海洋城市影响力的最重要的因素,换句话说,在贸易、科技、文化、政治乃至军事等诸多因素中,金融对海洋城市的影响力最大。①[英]迈克尔·赫德森著:《金融帝国:美国金融霸权的来源和基础》,嵇飞译,北京:中央编译局,2008年,第241—259页。根据金德尔伯格(Kindleberger,1988年)的“霸权稳定理论”(Hegemonic Stability Theory)②C. Kindleberger, “Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rider”, The International Economic Order, MIT Press, 1988, pp.186.,金融中心具有稳定区域金融体系的功能,这决定了它某种程度上的公共产品属性。因此,在实施海洋强国战略中,加快海洋金融中心建设,应当成为陆海统筹和构建海洋命运共同体的重要内容之一。更重要的是,根据“国家权力”(structural power)和“国际货币权力”(international monetary power)等理论③[英]苏珊·斯特兰奇著:《国家与市场》,杨宇光等译,上海:上海人民出版社,2012年,第90—104页;[美]大卫·M·安德鲁著:《国际货币权力》,黄薇译,北京:社会科学文献出版社,2016年,第7—30页。,以陆地为依托,通过自由贸易试验区,建立海洋金融中心将有利于我国参与国际金融活动,对于培育和打造我国的国际金融权力具有重要意义。2019年,国务院出台的《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出,建设国际金融枢纽,支持粤港澳通过加强金融合作推进海洋经济发展。可以想象:包括香港、深圳、广州和澳门四个金融中心的国际金融枢纽将形成巨大的国际金融权力辐射,极大提升对南海以及整个亚太地区的海洋影响力。基于相同的考虑,目前,在渤海湾区已经有天津和大连两个自贸试验区和两个金融中心,如果在另外的自贸试验区建立第三个金融中心,并叠加北京和青岛两个金融中心辐射效应,那么,渤海湾区也将产生与粤港澳大湾区相类似的国际金融权力辐射和海洋金融影响力,推动东北亚地区经济发展,促进中日韩经贸合作。

三、海洋金融相关理论与文献综述

(一)海洋经济范畴、特征与政策

海洋经济概念的产生已有将近40年的历史。①孙国茂:《打造海洋金融中心 实施海洋强省战略》,《山东经济战略研究》2021年第5期。从全球范围看,由于历史文化、社会现实、经济发展水平以及地理位置所决定的从事海洋生产方式不同,世界各国对海洋经济的理解差异很大,因此,国际上始终没有制定统一的海洋经济定义或标准术语。《联合国海洋法公约》提出“专属经济区”(Exclusive economic zone)的概念以及专属经济区制度,赋予沿海国家诸多主权权力,但并未涉及海洋经济。②[澳]维克托·普雷斯科特、克莱夫·斯科菲尔德著:《世界海洋政治边界》,吴继陆、张海文译,北京:海洋出版社,2014年,第18页。联合国《21世纪议程》 (Agenda for the 21st Century)第17章“保护大洋和海洋”也没定义“海洋经济”。根据我国学者林香红(2020年)的研究,目前全球关于海洋经济的定义与范畴主要形成四种观点。一是以中国和日本为主的亚洲地区,主要基于产业链延伸来界定海洋经济。中国是全球最早系统提出海洋经济统计分类体系的国家,并率先在全球实现了海洋经济统计工作的制度化和业务化运行。二是欧洲地区,将海洋经济称为蓝色经济。欧盟委员会提出,蓝色经济是指与蓝色增长相关的经济活动;蓝色增长指源自大洋、海洋和海岸带的明智的、可持续的和包容性的经济和就业增长。三是大洋洲,把利用海洋资源进行的生产活动或者将海洋资源作为主要投入的生产活动定义为海洋产业。四是美洲地区,以美国为例,把直接或间接地以海洋资源为某种经济提供产品或服务的活动划归海洋经济,主要产业包括建筑业、海洋矿业、船舶修造业、生物资源业、旅游业、交通业等。③林香红:《面向2030:全球海洋经济发展的影响因素、趋势及对策建议》,《太平洋学报》2020年第1期。尽管世界各国对海洋经济的定义和理解各不相同,但本质上都是利用海洋资源为人类创造财富,在促进地区经济增长同时,最大限度地改善社会经济发展与海洋生态环境。

本文根据国家和部分省市的“十二五”和“十三五”海洋发展规划,并综合部分学者的观点提出,海洋经济是与海洋相关的各个经济部门产出的总和,同时也包括那些直接地和间接地支持这些产业活动的配套活动。基于对这一定义的理解,海洋经济不仅包含多种类型的活动,而且是一个动态的概念。本文在梳理近年来研究文献时还发现,有研究从传统和新兴两个角度分析全球海洋经济的发展趋势。传统海洋产业包括渔业、近海油气、海洋旅游和海上航运等,新兴海洋产业包括海洋工程装备、海洋生物技术、海洋新材料、海洋可再生能源、海洋油气资源开发以及海底勘探等。近年来,随着海洋科技的发展,人们在考虑海洋经济的市场价值的同时,对海洋生态系统提供的服务与价值也越来越重视,海洋生态系统为人类提供的诸多服务虽然难以市场化,但是极大地推动了经济及其他方面的人类活动,比如在“碳达峰碳中和”战略背景下,蓝色碳汇、碳封存、国际海洋空间规划以及海岸保护和近海废弃物处理等产业的经济价值日益显现。就海洋经济特征来说,由于海洋经济发展必须面对频繁的海洋灾害、外贸企业汇率风险等客观现实,有时,海洋产业发展还会面临海洋权益争端引致的地缘政治风险。因此,海洋经济比传统经济具有更高的风险性。孙国茂(2021年)认为,海洋经济风险主要来自三个方面。一是自然风险,海洋自然灾害难以预测且具有极大的破坏性,常常导致毁灭性经济损失。二是政治风险,由于海洋权益历史背景错综复杂,海洋经济可能导致局部冲突甚至战争风险。三是市场风险,由于受地缘政治影响,石油天然气产品、大宗商品以及海上运输与全球市场和宏观经济风险高度关联。海洋经济内生的高风险性决定了海洋经济具有两大特征。一是海洋经济具有更高的金融服务依赖性;二是为海洋经济服务的海洋金融具有一定程度的政策属性。①孙国茂:《打造海洋金融中心 实施海洋强省战略》,《山东经济战略研究》 2021年第5期。从全球看,美国自20世纪末就颁布了一系列海洋立法和科学研究计划,实行财政引导型的全面覆盖和有重点倾斜的产融结合模式②吴恒岱:《近两年来的海洋立法和科研计划》,《海洋信息》1999年第4期。;日本曾经实行政府直接干预海洋产业投融资的方式;新加坡则全面实行政策性金融模式来推动产融结合;英国的海洋制造业虽然已经十分衰落,但仍借助上百年的历史积淀和世界金融中心地位,将本国海洋金融和全球海洋制造业市场紧密联系,实际上也是政府在推动金融与海洋经济结合模式③何帆:《21世纪海上丝绸之路建设的金融支持》,《广东社会科学》2015年第5期。。

(二)海洋金融的定义、范畴与特征

迄今为止,国内外与海洋金融相关的研究还很不充分,没有形成系统性研究成果。所以,关于海洋金融的定义也不存在形成共识,在相关研究中对海洋金融的范畴给出明确界定的学者更是很少。从已有的文献看,研究者主要是把海洋金融置于产业金融范畴。所谓产业金融,是指基于特定产业并为特定产业服务的所有金融机构、产品服务和交易行为的总称。基于产业金融角度提出的海洋金融概念可分为广义概念和狭义概念。狭义上,海洋金融就是为海洋产业和国际贸易提供融资服务和保险服务,如海洋渔业、船舶制造信贷,为远洋运输提供融资服务和保险服务等。而广义上,海洋金融应该涵盖服务于海洋经济发展的一切金融活动,包括海洋信贷、海上保险、信托、证券、基金以及海洋保护区的可持续性融资、地区间的金融合作和离岸金融等。刘东民等人(2016年)认为,财政支持、融资租赁和资产证券化也可作为海洋金融融资工具④刘东民等:《中国海洋金融战略》,北京:中国计划出版社,2016年,第30页。。朱孟进等人(2015年)提出,海洋金融是指在海洋产业政策下,依托海洋产业,并为海洋产业服务的所有金融活动的总称,包括融资、保险、结算、衍生品交易等金融手段⑤朱孟进等:《海洋金融:宁波发展路径研究》,北京:经济管理出版社,2015年,第23页。。肖立晟等人(2015年)认为,产业集聚是海洋金融发展的基础,完整的产业链使得海洋经济的上下游产业能够相互配合,协同发展,从而实现利益共享、风险共担,不仅降低成本,而且提高收益。产业聚集扩大了海洋金融服务对象和服务范围,同时,海洋金融业的发展也进一步促进海洋产业的集聚。⑥肖立晟等:《欧亚海洋金融发展的特征、经验与启示》,《国际金融评论》2015年第5期。因此,海洋金融本质上是一种产业金融,它存在的意义就在于促进海洋产业的发展。王文等人(2016年)则强调海洋金融的风险特征,认为海洋金融具有更高的风险性。以银行为主的金融机构发放的贷款多为担保和质押的方式,相对于陆域经济来说,海洋经济产业拥有的有效资产抵押品较少,即靠传统的融资模式,缺乏能适应现代海洋产业需要的新型融资工具和风险管理工具。由于涉海企业没有足够大的固定资产,因此涉海金融业务的成本较高,导致银行等金融机构长期以来倾向于相对成熟的陆域金融产品的研发、回避涉海金融业务。⑦王文等:《海洋金融的发展》,《中国金融》2016年第10期孙国茂(2021年)认为,海洋金融外在的风险特征使它天然具有两个内在基本属性。一是兼具商业性和政策性。由于海洋经济资金需求量巨大,又有自然风险、政治风险和市场风险,单纯依靠金融市场难以为海洋经济提供足够的支持,有时需要辅以政策性金融支持海洋经济发展。二是兼具开放性和排他性。在全球化背景下,海洋金融已经成为开放的国际化体系,任何一个国家的海洋金融活动,都需要与他国进行合作,无法脱离现行国际规范而放任行事;但是,海洋金融又具有明显排他性特征。由于海洋金融在很多领域的开放性国际标准和操作规范被少数机构所掌握,事实上形成了具有明显排他性的专业精英群体。①孙国茂:《打造海洋金融中心 实施海洋强省战略》,《山东经济战略研究》2021年第5期。

(三)金融中心经典理论与海洋金融中心

从整体上看,关于金融中心的研究可以分为两大类,一类是基于IPE分析框架的研究,另一类是基于金融发展理论的研究。回顾近20年国内外对金融中心的研究,学者引用最多的,是金德尔伯格的金融中心理论。1973年,金德尔伯格发表了《金融中心的形成:经济史比较研究》(The Formation of Financial Centers: A Study in Comparative Economic History),这篇金融史上具有深远影响的论文其实是一篇工作论文。在这篇文章中,金德尔伯格不仅从金融功能角度对金融中心进行了界定,列出了金融中心应具备的基本要素,而且以集聚理论为基础对金融集聚的成因进行了分析,认为是规模经济使得商业银行和其他金融机构选择一个特定的区位;外部规模经济是自我加强的,更多金融部门在一个区域内定位,那么这一区域对于其他金融参与者来说更加具有吸引力。金德尔伯格提出,金融中心以集中交易为其显著特征,集中交易必然提高市场流动性,从而降低融资成本和投资风险;金融中心不仅可以跨时结算个人或企业的储蓄与投资,将资金从存款者手中转移到投资者手中,还可以影响不同地域之间资金的交付与转移;银行与金融中心充当了资金交易的中介,而国际金融中心则提供了专业化的国际借贷和国家之间支付的服务。②孙国茂等:《金融中心的本质、功能与路径选择》,《管理世界》2013年第11期。金德尔伯格进一步指出,金融中心显著的聚集效应主要体现在跨地区支付效率的提高和金融资源跨地区配置效率的提高。今天,每当我们引用金德尔伯格半个多世纪前提出的思想时,难免为他先知般的洞见所折服。

在金融学领域,有一个重要事实可能被很多人忽略了。金德尔伯格不仅是一位金融思想家,还是国际政治领域影响巨大的历史学家。尤其是在金融危机史研究方面,金德尔伯格的理论贡献几乎无人企及。作为战后马歇尔计划(The Marshall Plan)的主要设计者和构建者,金德尔伯格(1969年)曾经对资本的跨国流动进行了系统研究,开创性地提出了“垄断优势理论”(Monopolistic Advantage Theory)③这一理论最初是由金德尔伯格的学生、美国麻省理工学院教授斯蒂芬·海默(Stephan Hymer)在他的博士论文(The International Operations of National Firms: A Study of Direct Investment)中提出来的,很不幸的是,海默英年早逝,金德尔伯格后来对这一理论进行完善和发展后被学术界广泛接受。。这一理论的主要思想是,对外直接投资总是出现在不完全竞争市场条件下。所谓不完全竞争是指由于规模经济、技术垄断、商标及产品差别等引起的偏离完全竞争的市场结构,寡头是不完全竞争的主要形式。他断言,市场不完全是产生垄断优势的根源所在。金德尔伯格的金融中心理论是在“垄断优势理论”之后提出来的,产生的影响不如“垄断优势理论”④孙国茂等:《金融中心的本质、功能与路径选择》,《管理世界》2013年第11期。。在金德尔伯格全部学术思想中,影响最大的是他的“霸权稳定理论”。该理论不仅在政府部门和学术界产生广泛影响,也深刻影响了世界政治、国际关系和全球治理等重大问题。1971年,金德尔伯格出版了《1929—1939年世界经济萧条》(The Word in Depression,1929~1939) 一书,对上世纪爆发的全球性大萧条进行了全面研究,第一次提出“霸权稳定理论”。他开创性地提出,“霸权稳定”事实上是一种全球性公共产品。①[美]查尔斯·P·金德尔伯格著:《1929—1939年世界经济萧条》,宋承先、洪文达译,上海:上海译文出版社,1986年,第348—370页。在金德尔伯格看来,经济危机之所以蔓延成全球性危机,原因就是没有一个大国有能力或愿意承担制止危机的责任,没有国家或组织愿意承担能够阻止金融危机蔓延的“最终借贷人”(The Lender of Last Resort)义务。金德尔伯格因此认为世界经济应该有一个承担责任和义务的稳定者(Stabilizer):一是为剩余产品提供市场;二是保证资本流向可能的借方;三是在金融危机银行关闭的紧要关头,作为恢复金融体系运行的“最终借贷人”。后来,金德尔伯格又进一步发展了他的观点,提出不但危机时期需要稳定者,正常时期同样需要稳定者,正常时期的稳定者还应当承担维持国际汇率结构和协调各国宏观经济政策的责任。②[美]罗伯特·吉尔平著:《全球政治经济学:解读国际经济秩序》,杨宇光、杨炯译,上海:上海人民出版社,2006年,第85页。尽管在过去几十年里,“霸权稳定理论”不断受到质疑和挑战,但它最终却成为国际政治和国际经贸领域被广泛接受的核心理论之一。③[美]肯尼思·华尔兹著:《国际政治理论》,信强译,上海:上海人民出版社,2008年,第100页。基欧汉(Keohane,1984年)对此的解释是,霸权的力量以及以霸权国家的条件建立的国际规则共同推动了合作;霸权本身降低了交易成本,减少了不确定性。④[美]罗伯特·基欧汉著:《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》,苏长和译,上海:上海人民出版社,2012年,第137页。金德尔伯格的金融中心理论之所以影响深远,是因为它从未把金融中心作为单纯的经济现象进行研究,而是在一个更宏大的政治视野和历史背景下对现实世界中出现的令人关注的问题进行解释。与其说他提出了一种理论,不如说他建立了一种关于政治经济学研究范式。2008年,科恩(Benjamin J. Cohen)将他列入对当代国际政治经济学影响最大的“七贤”之一⑤[美]本杰明·J.科恩著:《国际政治经济学学科思想史》,杨毅、钟飞腾译,上海:上海人民出版社,2010年,第74—76页。,可谓实至名归。只有把金德尔伯格的金融中心理论、垄断优势理论和霸权稳定理论等放在一起审视,我们才能从这位大师的思想轨迹中发现金融中心与资本的跨国流动、国际贸易、地缘政治以及全球治理等问题之间的逻辑关系。这也是为什么在众多关于金融中心的研究文献中,唯有金德尔伯格的思想和观点经久不衰。

金德尔伯格的金融中心理论一直影响着此后半个多世纪的研究。随着经济理论范畴和研究方法的不断拓展,从产业经济学到金融发展理论,关于金融中心的研究从未间断,却极少产生超越金德尔伯格的学术观点。相比国外,国内的研究起步更晚,而且主要停留在以实用为目的的经验层面⑥邱亿通等著:《全球金融中心发展探索》 ,北京:中国金融出版社,2020年,第205页。,本文不再一一评述。

四、海洋金融中心形成的逻辑与内涵

(一)国际金融中心的形成与演化

金融中心的出现至少有400年的历史了。①Michele Fratianni, The Evolutionary Chain of international Financial Center Kelley School of Business,Indiana University,2007, August.阿姆斯特丹作为世界上第一个金融中心出现后,随着欧洲对外贸易不断扩大,工业革命迅速发展,伦敦逐渐成为航运业、航运保险以及贸易信用的交易中心。交易品种的增加、交易额的扩大和金融服务手段的不断完善,使伦敦在欧洲几个主要金融市场中的地位超过阿姆斯特丹,成为人类历史上第一个真正意义上的国际金融中心。②[美]查尔斯·金德尔伯格著:《西欧金融史》,徐子健译,北京:中国金融出版社,2009年,第85—88页。19世纪后,巴黎逐渐成为欧洲第二个国际金融中心。由于英国是世界上最大的制造业国家和出口贸易国家,英镑自然成为国际贸易结算货币。1816年,英国通过了《金本位制度法案》(Gold standard act)并于1821年确立金本位,至此,英镑通过海洋帝国的贸易体系正式成为世界性储备货币,伦敦也因此作为最重要的金融中心为全球提供金融服务。③Youssef Cassis and Eric Bussiere, London and Paris as International Financial Centres in the Twentieth Century, by Oxford University Press, 2005, pp.20.这种世界金融格局一直延续到上世纪二战结束才发生改变。1944年7月,以美国为首的西方主要国家的代表在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行联合国国际货币金融会议,讨论建立新的国际货币体系,包括成立国际货币基金组织(IMF)和世界银行。1945年12月,美国通过《布雷顿森林协定》(Bretton Woods Agreement)并宣布美元与黄金挂钩,从此美元成为世界性储备货币。④[美]巴里·埃森格林著:《资本全球化:一部国际货币体系史》,麻勇爱译,北京:机械工业出版社,2014年,第94—96页。布雷顿森林体系(Bretton Woods system)的诞生意味着确立了以美元为中心的国际货币体系,此后随着欧洲战后重建和亚洲新兴工业化国家的崛起,纽约逐步成为世界金融中心。与此同时,全球金融中心朝多极化方向发展,并开始向亚洲转移。20世纪60年代后,不仅纽约、法兰克福、苏黎世等城市金融业日益强大,东京、新加坡和香港等城市也快速成长为国际金融中心。审视世界金融中心演变历程不难发现,金融中心的产生与发展通常伴随着世界经济重心的转移和货币体系的改变,不仅与一国经济、对外贸易以及与信用相关的金融服务密不可分,而且自始至终受到政治、文化以及地缘优势等因素的影响。20世纪70年代以后,金融发展理论逐渐形成。戈德史密斯(Goldsmith,1969年)最早提出了金融结构的概念,认为金融结构的变化形成金融发展道路,而金融发展能加速经济的增长。⑤[美]雷蒙德·W. 戈德史密斯著:《金融结构与金融发展》,周朔等译,上海:上海三联书店,1990年,第46页。

麦金农(McKinnon,1973年)和肖(Shaw,1973年)分别提出了“金融深化理论”(Financial Deepening)和“金融抑制理论”(Financial Repression)⑥[美]罗纳德·I·麦金农著:《经济市场化的次序》,上海:上海三联书店,1988年,第15—37页;[美]爱德华·肖著:《经济发展中的金融深化》,邵伏军等译,上海:上海三联书店,1988年,第6—15页。,认为经济发展是金融发展的前提和基础,而金融发展又是经济发展的动力和手段。政府干预金融活动抑制金融体系发展时,金融将阻碍经济发展,当政府放松管制,金融自由化政策促进金融发展时,金融将在经济发展中起到积极作用。金融发展理论的产生客观上丰富了对金融中心的解释,推动了金融中心的发展。

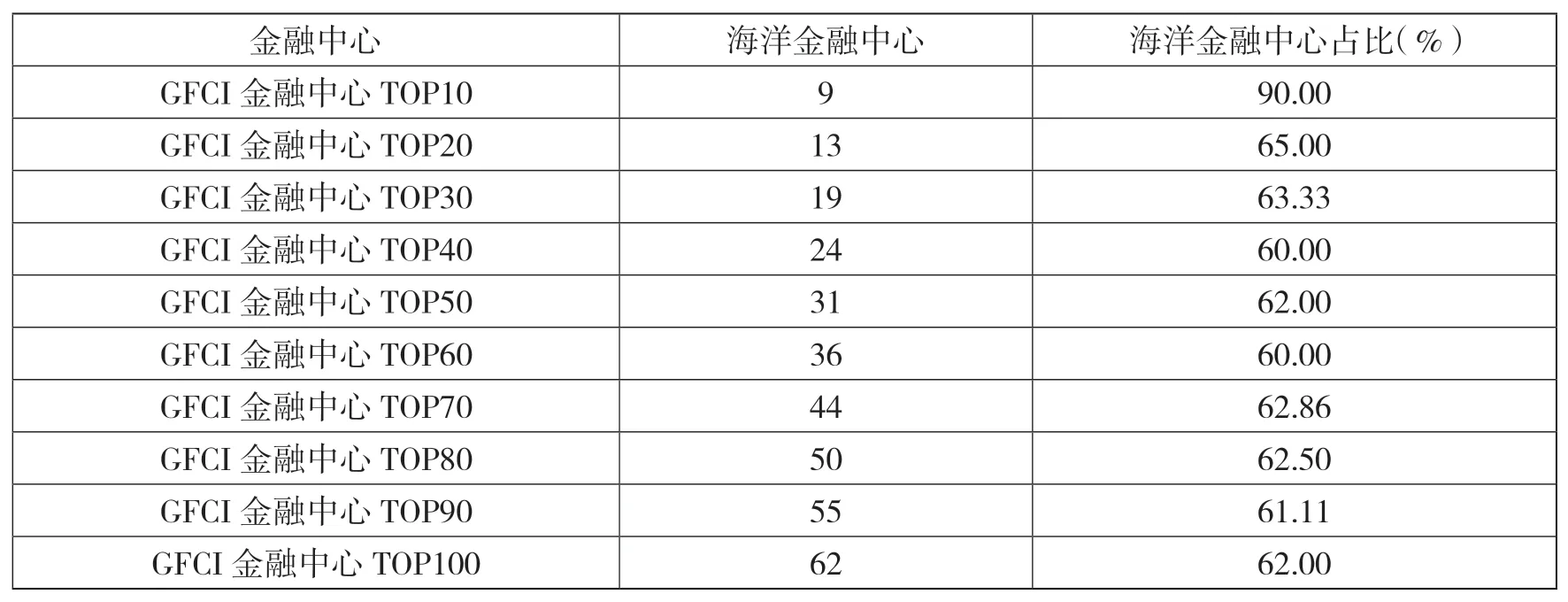

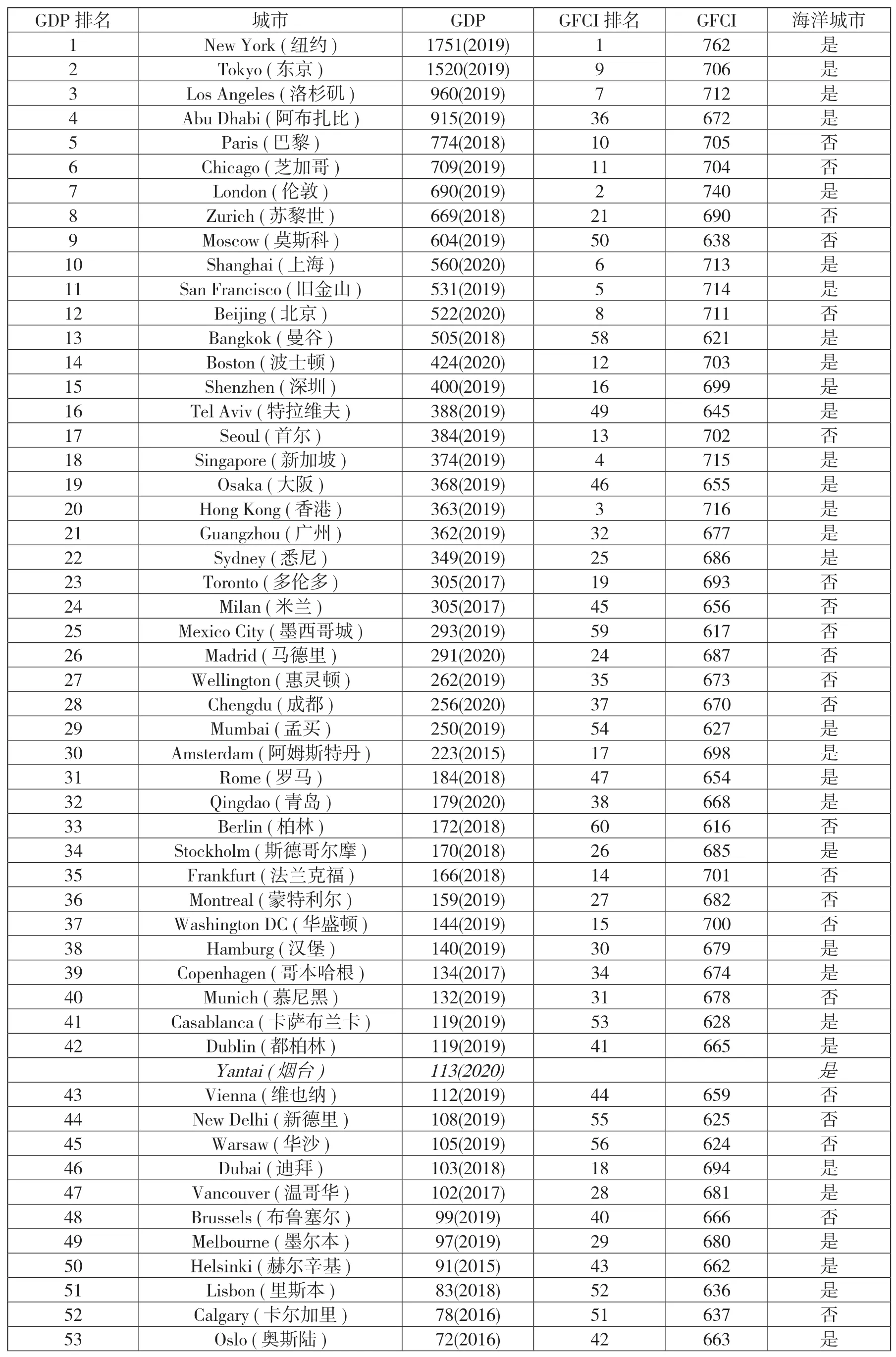

回顾工业革命以来全球经济、贸易与金融的发展,本文认为国际金融中心演化的过程大致可以划分为三个阶段。第一阶段是从最早的金融中心出现到第二次世界大战结束,即早期国际金融中心,或称国际金融中心1.0版。这一阶段的主要特征是以欧洲为主的国际金融中心,伴随着英国作为海洋强国和贸易强国的崛起,英镑作为国际储备性货币。第二阶段是从布雷顿森林体系诞生到2008年华尔街次贷危机,此为成熟国际金融中心,或称国际金融中心2.0版。这一阶段的主要特征是,随着新兴工业化国家(NICs)的成长和欧元区的诞生,经济全球化导致国际金融中心呈现纽约、伦敦和东京的三足鼎立格局。①[英]迈克·巴克尔、汤普森著:《英国金融体系理论与实践》,陈敏强译,北京:中国金融出版社,2005年第4版,第131页。同时,美国经济竞争力开始下降,国际收支趋于恶化,出现了全球性“美元过剩”。第三阶段是从2008年华尔街次贷危机至今,此为后国际金融中心,或称国际金融中心3.0版。这一阶段的主要特征是随着中国作为全球第二大经济体的崛起,国际金融中心进一步呈现出向多极化方向发展的趋势,贸易保护、逆经济全球化导致国际金融中心成为国家竞争和地缘政治窗口。目前,尽管国际金融中心3.0版这一阶段才刚刚开始,但全球主要金融中心已呈现出明显的海洋化趋势。根据英国智库Z/Yen集团发布的全球金融中心指数(GFCI)报告,2012年全球参与排名金融中心城市有77个,当时中国城市仅有上海、深圳和北京入围,其中排名最前的上海位列第19名。2020年全球参与排名金融中心城市增加到116个,其中,TOP10国际金融中心排名见表1。从表1可以看出,TOP10国际金融中心除北京外,其余9个均为海洋城市。可以说,过去10年GFCI排名变化正是全球政治经济格局变化中国际金融中心演化的真实反映。本文的题目是关于海洋金融中心研究,行文至此我们尚未对海洋金融中心进行充分阐述。但是,如果考察GFCI最新排名的116个金融中心就不难发现,其中有71个是海洋城市。②详见https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/。而10年前,全球有77个金融中心,其中50个是海洋城市。10年间全球增加了21个海洋金融中心,表2列示了全球金融中心中海洋城市的数量。海洋金融中心的增加代表了全球金融中心的发展趋势,这是演化的结果。从这个意义上说,研究海洋金融中心其实就是研究全球政治经济格局变化下的金融中心演化趋势。

表1 □国际金融中心(GFCI)评分

表2 □全球海洋金融中心数量统计

(二)决定金融中心形成的关键因素

回顾国际金融中心的演化过程,国内外学者对于影响金融中心形成因素的分析具有一致性。①孙国茂等:《金融中心的本质、功能与路径选择》,《管理世界》2013年第11期。总结已有研究成果发现,有些因素不仅影响着金融中心的形成,甚至是决定金融中心形成的关键。

1.金融发展水平与金融机构数量

作为经典金融中心理论,金德尔伯格强调金融中心由金融机构聚集而成。所以形成金融中心的首要条件是金融机构数量以及金融机构多元化程度。金融机构的数量也决定了金融市场规模和流动性,反映一个国家或地区的金融深化程度和金融市场体系的完善程度,这里所说的市场体系指的是货币市场、资本市场、外汇市场、保险市场、票据市场、期货市场、黄金市场和衍生金融工具市场等。按照金融发展理论,金融机构数量和多元化程度是金融发展达到一定水平的结果,金融机构数量不仅决定了金融行业的规模,产生外部经济,也为金融机构实现利益最大化创造条件,而多元化的金融机构能够提高金融效率、促进竞争和金融创新、发挥金融中心的集聚效应。

2.经济规模与资源禀赋优势

国内外金融中心发展的历史和越来越多关于金融中心的研究成果表明,金融中心是一个国家和地区经济规模、经济水平和产业聚集达到一定程度的产物。图1是2020年全球116个金融中心中GDP排名在前60位城市(数据详见表3)。良好的资源禀赋往往决定了一个地区的经济总量和经济增长的可持续性。巨大的经济总量不仅能够提供给大量的经济资源保证金融聚集的持续性,同时也使本地区和周边地区对金融中心形成巨大的金融需求。经济的持续增长会产生对金融产品需求的不断增加,促进金融机构竞争和创新进而促进金融中心的发展。经济增长的可持续性不仅指金融中心所在地区,而且指整个国家经济长期稳定增长,甚至包括周边国家,即该金融中心所辐射的广泛的经济区域,也应在一个相当长的时间内达到和保持较高的经济增长目标。金融资本必须以实体经济作为载体,金融资本只有与产业资本结合才能显现其作为资本的属性并发挥资本的功能,金融资本的运营如同经济的血液循环,没有产业和整个经济长期稳定发展作基础,金融中心势必成为无源之水,不可能有发展前景。

表3 □全球金融中心城市GDP排名

图1 全球金融中心城市GDP

续表3

3.区位优势与基础设施

从各国金融中心发展历程看,经济资源或者金融资源的聚集与地理位置有关,甚至在很大程度上是由地理条件决定的。金融中心作为金融企业活动和聚集的中心,金融企业的选址关键在于当地的综合条件是否便于进行金融及商贸活动,金融中心的形成实际上是区位优势竞争的结果。一个城市如果处在交通枢纽位置并且有广阔的腹地和适宜的气候,就具备了发展成金融中心的自然基础,如果该城市处在合适的时区(能保证其金融市场在世界其他主要金融市场关闭后继续交易)以及国际交通枢纽,那么它就具备进一步发展成国际金融中心的区位优势。先进的通讯设施和发达交通条件则有利于金融机构快捷地开展业务,完善的城市设施和合理的城市规划能降低金融机构的经营成本。当今世界很多金融中心都跟地理位置有着或多或少的联系,例如,伦敦、纽约和新加坡等海洋城市,正是位置优势成为促使形成国际金融中心的重要条件。

4.经济制度与金融制度

如果没有制度条件作为基础,其他所有条件都难以发挥作用。在这里我们所强调的是一般意义上的市场经济制度,尤其是与国际贸易相关的各种制度。在市场经济条件下,一国或一地区拥有完善的制度体系,其经济的国际化程度和贸易自由化程度自然会很高。尤其是涉及金融交易、金融监管以及司法、信息流通等方面的制度体系必须健全,既能保护金融消费者利益,又能保障金融市场与金融机构有序发展和商业金融活动的正常进行,使金融交易具有完整性、便利性和透明性。按照制度经济学的解释,政府作为制度的设计者和供给者,政府的政策也是制度的重要组成部分。中国改革开放40多年不断出台的产业政策、货币政策以及财政政策等都是重要的制度形式。因此、经济制度和金融制度对金融中心形成所产生的作用不仅被中国学者所关注,也经常被政府看作是推动金融中心建设的依据。但是,也有研究认为,法治制度是金融中心形成的核心条件。20世纪80年代,英国在伦敦金融城推动被称为“金融大爆炸”(Big Bang)的监管改革,出台了包括《金融服务法案》(Financial Services Act,1986年)在内的一系列旨在保护投资者利益和鼓励金融交易的金融监管法律,改革证券交易的固定佣金制度,实施税收优惠,建立防火墙(Chinese Wall)制度等。“金融大爆炸”将竞争机制全面引入了伦敦证券交易所,极大提升了交易所的竞争效率和竞争力,使伦敦成为当时全球最重要的国际金融中心。①孙国茂:《中国证券市场宏观审慎监管研究》,北京:中国金融出版社,2020年,第214页。

(三)政府在金融中心形成中的作用

帕特里克(Patrick,1966年)曾提出:在金融发展和经济增长的关系上存在两种模式,一种是“需求反应”模式(Demand-following),这种模式强调随着经济的增长自然产生对金融服务的需求,从而金融不断发展;另一种是“供给引导”模式(Supply-leading),这种模式强调金融服务供给先于需求。①Hugh T. Patrick, Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries Economic Development and Cultural Change, 1966, Vol. 14, No. 2, pp.174—189.对于欠发达国家来说在经济发展的早期阶段,应选择供给引导型金融发展模式,而随着经济的发展,需求反应型金融逐渐居于主导地位。Patrick的观点启示我们,金融发展的路径依赖效应在金融中心的产生过程同样有效,金融中心形成客观上也存在着自然形成和政府引导两种模式。

金融中心的自然形成模式是指随着经济的增长,经济总量、国际贸易以及跨境投资也不断扩大,实体经济对金融的需求必然增加,进而产生新的金融需求。因此,金融市场规模会不断扩张,国家的金融制度和金融法规也随之发生变化。通过金融机构的空间聚集,在金融机构聚集状态下各市场主体相互作用产生明显的“技术溢出效应”(Technology Spillover Effect) 和“稠密市场效应”(Thick-market Effect),伴随着规模经济效益,在一个区域内逐步产生与之相适应的金融体系,而金融体系不断发展,又使金融机构在空间上进一步聚集,最终形成金融中心。根据金融发展理论,金融中心的形成也是金融结构不断完善和优化的结果,期间必然伴随着金融相关比率(Financial Interrelations Ratio,FIR)的提高。②[美]雷蒙德·W·戈德史密斯著:《金融结构与金融发展》,周朔等译,上海:上海三联书店,1990年,第79页。自然形成模式的明显特征就是金融中心适应经济发展水平,并随经济的增长而发展,金融中心的形成过程反映了金融发展的内在规律,而外部因素(如政府推动)不起主要作用。观察世界主要金融中心形成的历史,绝大多数金融中心的形成过程都是一个自然过程。

政府引导形成模式是指在实体经济和金融市场的规模都相对弱小并且经济发展规律不发生作用的情况下,政府通过制定政策和使用政策工具刺激金融市场的发展,从而提高社会资源的配置效率,增加储蓄,刺激投资,推动经济发展。在这种模式中,金融体系的扩张通常是在政府的扶持下,通过政府部门的设计、强力支持而产生,金融体系的产生和发展有一定超前性。政府通过制定经济和金融政策,吸引金融机构聚集。通过金融机构空间聚集,以及金融机构聚集状态中各市场主体相互作用产生“技术溢出效应”和“稠密市场效应”,伴随着规模经济效益,产生与之相适应的金融体系;金融体系不断发展,使金融机构进一步在空间上聚集,最终形成金融中心。这种金融中心形成模式在本质上是通过金融体系的超前产生和发展刺激经济增长,发挥金融发展对经济增长的先导作用。与自然形成模式相比,这种模式下金融体系的扩张是在政府的有意扶持下,通过行政部门人为设计、强力支持而产生的,金融体系的产生和发展带有明显的主观性和超前性。国际上,这种形成模式的成功案例就是新加坡。

上述两种金融中心形成模式分类并非学者共识,两种形成模式之间的区别也不是绝对的。根据前述几种与金融中心相关的主要理论,国际金融中心无一不表达着国家力量和政府意志,因此,即使在自然形成过程中来自政府的外部因素也会起到一定的作用。同样道理,在政府引导形成过程中外部因素不可能完全脱离经济水平和经济环境发生作用,政府的力量不能违背和超越市场规律。按照演化经济学基本原理,经济政策的制定必须考虑经济发展的历史、社会规范和文化传统等因素,才能保证经济政策的实施不会引起社会的断裂或失范。所以,历史地看,金融中心的形成,既是金融发展的结果,也与国家实施的重大战略密切相关;在这个过程中存在两种形成力量,一种是金融体系发展演化的内在力量,另一种是来自金融或经济体系以外的推动或引导力量。所以,形成模式对于金融中心来说不是决定性因素。一个城市能否成为金融中心,首先要看其是否具备建立金融中心基本条件。

五、我国新一轮金融中心建设的目标与重点

如前所述,从全球范围看,国际金融中心发展已经进入3.0阶段,且呈现出明显的海洋化趋势。基于传统海权思想的“海洋—贸易—金融”逻辑,我国应实施新一轮金融中心战略,与自贸试验区战略相呼应,实现新一轮更高水平对外开放。如果说始于20世纪90年代的上一轮金融中心建设是以服务实体经济为目的,布局全国;那么,新一轮金融中心建设就是以服务海洋强国战略为目的,抓住全球金融中心3.0阶段窗口期,布局海洋城市,建设以海洋为特色的金融中心。著名国际政治经济学者科恩(Cohen,2015年)认为,构成国家实力的四个因素是经济规模、金融发展水平、对外政策和军事影响力。①[美]本杰明·J.科恩著:《货币强权:从货币读懂未来世界格局》,张琦译,北京:中信出版社,2017年,第303页。从这个意义上说,以海洋金融中心为重点的我国新一轮金融中心建设也是构建海洋命运共同体的具体实践。

(一)我国金融中心发展现状

国内金融中心建设始于上海。1992年初,上海市政府首次提出“上海国际金融中心建设”。1992年10月,十四大报告提出“建立上海国际金融中心”,这标志着上海国际金融中心建设已上升为国家战略。十四大后国务院决定,“以上海浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一”。2001年,国务院批准的上海城市总体规划再次明确提出,把上海建设成为国际经济、金融、贸易和航运中心。根据党中央、国务院的战略部署,上海始终把国际金融中心建设作为经济发展的首要任务。在“九五”规划、“十五”规划、“十一五”规划和“十二五”规划中,上海一直把金融服务业作为重点发展的核心支柱产业。2001年,上海提出《“十五”期间上海国际金融中心建设规划设想》。2002年,上海又提出2005年实现“四个基本确立”的金融发展目标:一是在金融业发展方面,达到金融业增加值占全市GDP20%的目标;二是在机构建设方面,使上海成为国内外金融机构的积聚地,建立完整的中介体系;三是在职能方面,使上海成为全国资金营运中心;四是在环境方面,确立公开、公平和公正的竞争机制。2004年,上海制定了《推进上海国际金融中心建设行动纲要》,提出“五年打基础,十年建框架,二十年基本建成”的发展思路。党中央、国务院赋予上海在国家中长期发展战略中的重大使命,无疑对全国其他重要城市产生巨大示范作用。此后国内各大城市纷纷提出建立区域性金融中心,行动较早的有济南、重庆、郑州等城市。

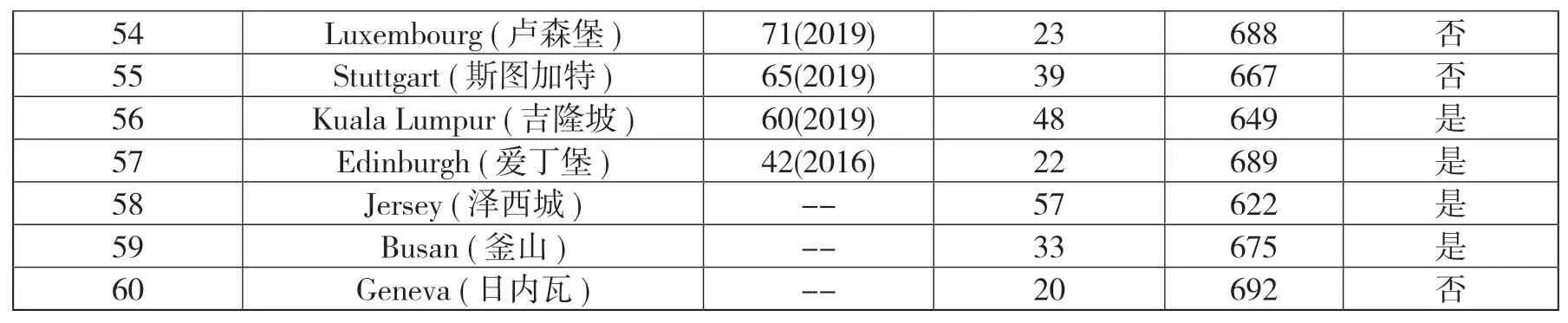

自我国提出金融中心发展战略以来,各级政府出台文件明确提出建立金融中心的城市已有35个,这些金融中心城市的主要经济指标统计数据详见表4。

表4 □中国35个金融中心概况(2020年)

从表4中我们不难看出一些规律性的东西。“十二五”以来,各城市根据国家战略和区域发展规划,制定金融中心建设方案。其中有的城市多次出台关于金融中心建设的文件,不断调整金融中心功能定位、工作重点和发展思路,力求在区域金融中心建设中抢占先机。如南京、厦门、广州、西安、武汉等城市都先后提出了区域金融中心的发展规划。随着金融中心规划的出台,一大批金融基础设施项目出现,不仅对金融机构聚集产生很大影响,而且在很大程度上改变了城市功能,加快了智慧城市建设和整个城市数字化转型步伐。可以说,“十二五”期间是我国区域性金融中心的发展期,这一发展势头一直持续至今。

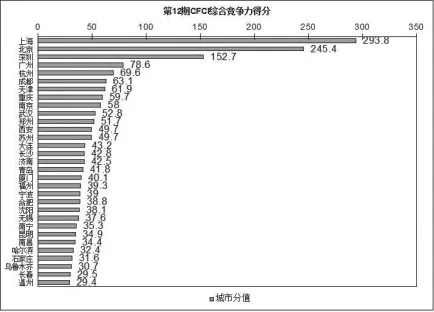

截至目前,全国35个金融中心分布在26个省市自治区中。其中,有7个省份拥有两个以上金融中心,分别是江苏3个,浙江3个,广东2个,山东2个,福建省2个,辽宁2个和湖南2个(详见前表4 )。中国(深圳)综合开发研究院自2009年开始对35个金融中心中的31个进行评价,持续发布“中国金融中心指数(CFCI)”并出版《中国金融中心指数报告》。根据第12期CFCI评价结果,参与评价的31个金融中心中只有上海、北京和深圳是全国性金融中心,综合竞争力得分分别为293.8分、245.4分和152.7分,其余城市均为区域金融中心。图2是2021年9月发布的第12期CFCI排名。值得注意的是,排名在前的全国性金融中心与排名在最后几名的区域金融中心,综合竞争力得分差异悬殊:上海和北京两个金融中心综合竞争力得分是石家庄、长春和乌鲁木齐的8—10倍!

图2 中国金融中心竞争力指数(2021)

(二)我国金融中心建设的向海化趋势

党的十八大以来,为了推动新一轮更高水平的对外开放,应对全球贸易体系重构,我国加快实施自贸试验区战略,构建面向全球的高标准自由贸易试验区网络。自2013年9月上海自由贸易试验区成立以来,国家先后六次公布了21个自贸试验区。整体上看,我国自贸试验区布局已实现沿海省份全覆盖,形成了对外开放前沿地带。加快实施自贸区战略,是我国适应全球化新趋势的客观要求,发挥沿海地区对内陆的辐射作用和溢出效应,有利于更好地服务和构建双循环对外开放新格局。习近平总书记要求自贸试验区“大胆闯、大胆试、自主改,尽快形成一批可复制、可推广的新制度,加快在促进投资贸易便利、监管高效便捷、法治环境规范等方面试出管用、有效的成果。”8年来,随着国家对自贸试验区赋予的改革自主权不断加大,21个自贸试验区累计已向全国复制推广了260项制度创新成果,其中包括很多金融创新成果。自贸试验区战略所取得的巨大成就,不仅巩固了我国贸易大国地位,对加快人民币国家化进程,增强我国金融体系的国际影响也产生了促进作用。

2019年5月,党中央、国务院出台《粤港澳大湾区发展规划纲要》,提出“建设国际金融枢纽”,对香港、广州、深圳和澳门—珠海4个国际金融中心做出明确的功能定位。粤港澳大湾区建设规划涵盖了珠三角9个城市,总人口超过7000万人。可以想象,在全球范围已经没有任何金融中心能从功能上超越粤港澳大湾区国际金融枢纽。自贸试验区战略和粤港澳大湾区战略对我国沿海金融中心所产生的作用就是,进一步加大了金融向海化趋势,提高了金融中心海洋影响力。

必须说明的是,本文中海洋金融中心建设具有两层含义。一是在实施海洋强国战略中加快已有沿海金融中心建设,通过金融服务于国际贸易、海洋科技、海洋生态以及海洋碳汇等海洋经济,提高海洋金融影响力 。二是打造以海洋金融为特色的海洋金融中心。粤港澳大湾区金融枢纽规划对大多数存在金融约束的沿海省份来说,无疑将产生极强的示范效应。相关资料显示,在我国大陆经济总量排名前10的海洋城市中,除烟台以外,其余9个城市都是金融中心。如果加上香港和澳门,我国已构成一条由南向北、由陆地向海洋的金融中心带。但是,这条金融中心带呈明显的南强北弱特征。与粤港澳大湾区和长三角相比,渤海湾区的金融影响力就显得十分薄弱。如果在渤海湾区建设第三个金融中心,在北方沿海组成新的金融枢纽,不仅可以强化我国海岸线上的国际金融权力布局,南北形成犄角之势,而且可以加快海上丝绸之路建设,推动以日韩为核心的金融合作和东北亚地区的经贸往来。

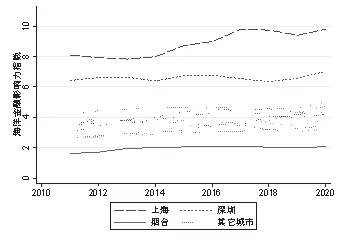

为了对海洋金融中心进行量化研究,本文构建了海洋金融影响力指数①本研究提出的海洋金融影响力指数计算公式为:其中,表示权重;表示金融指标与海洋经济指标。根据Cohen等人的研究,我们确定金融指标为金融增加值GDP占比,金融相关比率(FIR)。海洋经济指标为,金融中心城市GDP全国占比,进出口额全国占比,港口吞吐量全国占比,研发投入强度,外贸依存度和外汇储备贡献度。关于海洋金融影响力的研究,我们将在后续成果中发布。,并以图3展示近年来我国重要海洋城市的海洋金融影响力指数变化情况。从图3可以直观看出,我国金融中心建设过程中明显的向海化趋势,其中以上海、深圳为代表的国内金融中心海洋金融影响力指数最高。目前,烟台的海洋金融影响力指数明显低于其他沿海金融中心,如果将烟台打造成具有海洋金融特色的渤海湾区第三个金融中心,将大大提高我国金融中心的海洋金融影响力。

图3 全国10大海洋城市海洋金融影响力指数

(三)打造渤海湾区具有示范意义的海洋金融中心

结合“十四五”期间正在实施的国家重大战略规划,综合考虑经济规模、地缘优势、金融业规模以及金融生态环境等众多因素,渤海湾区建设第三个金融中心的最优选择是烟台市。烟台地处山东半岛东部,濒临黄海和渤海,与韩国、日本隔海相望;是连接辽东和胶东半岛的枢纽城市,也是面向东北亚地区最重要的窗口城市;在经济总量上,烟台是环渤海湾区仅次于天津的第二大城市,是山东省仅次于青岛和济南的第三大城市。历史上,烟台是我国北方最早对外开放城市之一,也是山东省最早开埠的城市。根据1858年清朝政府与英、法、俄、美等国签订的《天津条约》,烟台于1861年成为对外通商口岸,先后有17个国家在烟台设立了领事馆。改革开放后,烟台是我国首批沿海开放城市,在经济发展中不断探索金融改革和金融创新。从1980年代末创建全国第一家房地产信贷银行,领先探索国有企业股份制改革,到1990年代初成立证券公司,烟台始终把金融业放在经济发展的首要位置,是我国金融改革的先锋城市,天然拥有金融业发展的强大基因。经过40多年发展,烟台已成为我国重要的对外开放城市之一。2015年,国家提出《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》倡议后,烟台被列为海上丝绸之路重要节点城市。2019年,国务院批准的《中国(山东)自由贸易试验区总体方案》将烟台作为山东自贸试验区的三个片区之一,要求烟台片区重点发展高端装备制造、新材料、新一代信息技术、节能环保、生物医药和生产性服务业,打造中韩贸易和投资合作先行区、海洋智能制造基地、国家科技成果和国际技术转移转化示范区。

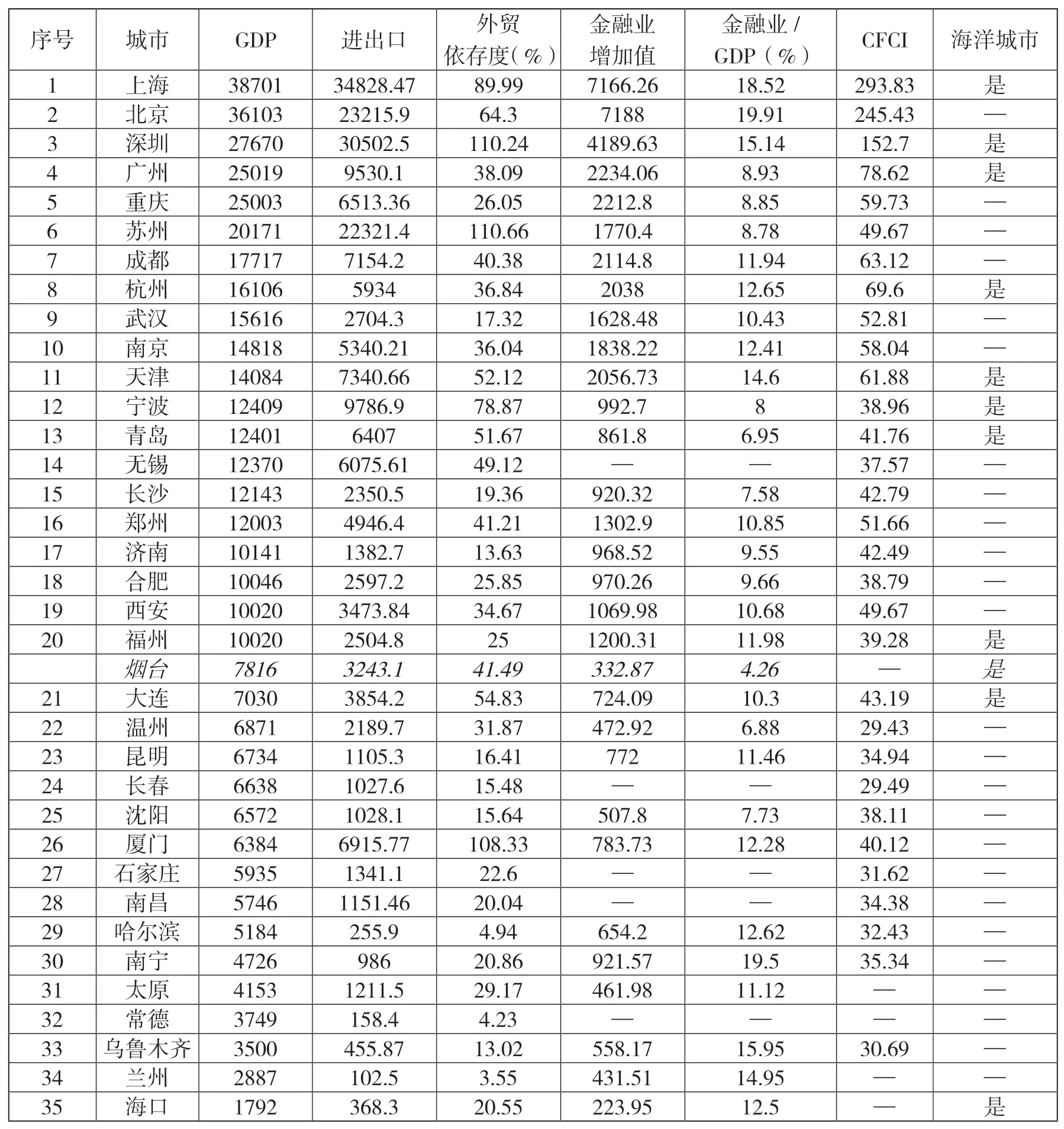

统计显示,2020年,烟台市GDP为7816.42亿元,进出口总额为6075.61亿元,外贸依存度为49.1%。从前表4可以看出,如果仅仅考察经济总量指标,在已有的35个金融中心城市中烟台排名第21位。如果采用国内金融中心指数(CFCI)排名方法,将烟台作为金融中心排名,烟台应当排在中游偏上。图4是全球排名前60位的金融中心城市GFCI得分与GDP的关系,其中虚线代表烟台市2020年GDP值;如果烟台作为金融中心城市参与GFCI评分,它在图4应该位于虚线的某一点上,这表明烟台市目前已经具备了建设金融中心的良好条件。

图4 全球金融中心城市TOP60的GDP与GFCI

《山东省“十四五”金融业发展规划》提出,发展海洋金融,服务蓝色金融崛起。截至2020年底,烟台共有各类金融机构182家,资产总额约12215.55亿元;全市存款余额9997.80亿元,贷款余额6661.95亿元,社会融资规模增量为894.94亿元;全市保险经营机构实现保费收入286.86亿元;全市共有基金管理机构527家,基金总规模达到2329.3亿元。“十四五”期间,烟台海洋金融中心应当从五个方面进行重点建设。一是结合自贸试验区战略,打造以海洋金融为特色的金融聚集区。二是按照山东省金融“十四五”规划,在烟台山基金小镇的基础上加快烟台基金管理中心建设。三是成立以蓝色信贷为主要业务的海洋发展银行。四是设立上市公司创新示范聚集区,为跨境股权基金提供投资标的。五是设立以蓝色碳汇为主题的产融结合先行示范园,并成立国家级蓝色碳汇基金或双碳产业基金。与已有的金融中心相比,烟台金融中心建设应当在两个方面有所突破。一是按照中国人民银行《金融科技发展规划(2018—2020)》要求,加大数字金融基础设施建设,打造数字金融中心。二是立足促进中日韩三国投资便利化和投资保护目的,利用国家赋予的面向日韩经贸合作机遇,开展面向日韩的人民币离岸金融以及跨境股权投资等资本项目人民币国际化的金融创新,通过制度创新实现中日韩三国金融机构和金融人才聚集,打造国内具有示范意义的海洋金融中心。①张蕴岭等:《东亚、亚太区域合作模式与利益博弈》,北京:经济管理出版社,2010年,第23页。

六、结论与展望

“21世纪是海洋世纪。”近年来,随着极少数国家推动逆全球化的影响逐渐扩大,全球政治格局重构导致世界海洋经济重心加速向亚洲转移。历史事实雄辩证明,世界海洋经济中心兴衰同世界经济发展和金融业聚集密切相关。对亚太地区尤其是东北亚地区经贸格局和金融格局的变化可能形成新的发展空间,对此我国应未雨绸缪。作为拥有海洋资源、海洋产业和海洋科技等方面突出优势的海洋大国,中国未来的发展潜力在海洋,发展空间在海洋,发展动能也在海洋。我国正在实施的“一带一路”倡议、自贸试验区战略、“碳达峰碳中和”以及粤港澳大湾区规划,其实都是海洋强国战略和构建海洋命运共同体的组成部分。海洋命运共同体构建赋予金融中心建设新的内涵和使命,因此,以海洋金融中心建设为重点的新一轮金融中心建设意义重大。本文提出的这一命题以及部分研究使用的IPE分析在很大程度上超出了金融研究范畴,这对于包括作者在内的金融学者具有很大的挑战性。我们期待有更多的学者参与,共同研究这一重大历史命题。本文主要研究结论有以下几点。

1.我国应加快新一轮金融中心建设。发展海洋金融是我国建设海洋强国的客观需要;也是我国陆海统筹培育国际金融权力、构建海洋命运共同体的必然选择。因此,新一轮金融中心建设重点是打造海洋金融中心。

2.在逆全球化和单边主义盛行的国际环境下,我国要实现海洋强国建设目标,必须超越狭隘的地缘政治理念,探索中国式海洋强国建设之路。海洋金融中心建设是决定海洋强国战略成功的决定性因素,海洋金融中心建设的目标是通过打造海洋金融影响力,培育国际金融权力。

3.我国海洋金融中心建设包含两方面内容,一方面通过实施“一带一路”倡议、自贸试验区战略和“碳达峰碳中和”战略,加快已有沿海金融中心建设,带动陆地金融中心发展。另一方面是在渤海湾区打造具有示范作用的以海洋金融为特色的海洋金融中心,建设面向东北亚地区的金融枢纽,使我国沿海地区形成完整的金融中心带和面向海洋的国际金融权力布局。