轨道交通噪声评价与控制标准探讨

刘全民,徐培培,宋立忠,秦佳良,左志远

(华东交通大学 铁路环境振动与噪声教育部工程研究中心, 南昌 330013)

截止2020年7月底,我国铁路营业里程达到14.14 万公里,其中高铁营业里程突破3.6 万公里。同时,我国内地城市轨道交通运营线路已超过7 000 km。除此之外,我国市域铁路也正处于迅速发展中。伴随我国轨道交通里程的增长和线路密度的增大,对于穿越郊区、城镇的线路,轨道交通产生的噪声问题愈发突出。列车在路基和高架线路上运行,辐射到车外的环境噪声以及地下线路诱发临近建筑物辐射的二次噪声所引起的沿线居民的投诉也越来越多。不仅如此,高速运行和曲线行驶的列车车内噪声过大,对车内乘客的舒适性产生严重不利影响。在铁路编组站、货场等场站,列车产生的噪声也较大。轨道交通在促进经济社会发展和节能减排方面发挥了重要作用,但轨道交通产生的噪声问题已成为阻碍其发展的障碍。

国内学者通过建立动力分析模型,对轨道交通辐射到外部环境的轮轨噪声[1-2]、气动噪声[3-4]、集电系统噪声[5]和结构噪声[6-7]等进行了预测分析及其传播规律研究。然而,对于防治轨道交通的噪声危害,相关的噪声标准是建设前环境影响评价、运营后噪声投诉治理的重要依据,在噪声防治方面具有重要作用。

当前关于轨道交通噪声的规范和标准缺乏系统性,相互之间不成体系,甚至存在互相矛盾的情况;另外,涉及轨道交通噪声的标准的目的和适用范围有所不同,对噪声标准的理解及其应用仍然存在一些误区。这些都给轨道交通噪声评价和控制的实施带来了一定的困难。因此,有必要对现行轨道交通噪声评价与控制标准进行分析,对其在实践中的应用和今后的修订提出建议。

1 轨道交通环境噪声限值

1.1 边界噪声

为了保障铁路沿线工作和生活人群免受噪声的危害,GB 12525-1990[8]规定了铁路边界处机车车辆运行中所产生的噪声限值及其测量方法,其中铁路边界是指距铁路外侧轨道中心线30 m 处。评价指标为机车车辆运行平均密度某1 h 的等效连续A声级。由于时间计权快档相比慢档与人耳的听觉更相近,测量时间计权采用快档。铁路边界噪声起初规定昼间和夜间等效连续A 声级限值均为70 dB(A)。2008年7月30日,国家环保部门将新建铁路夜间噪声限值修改为60 dB(A)。

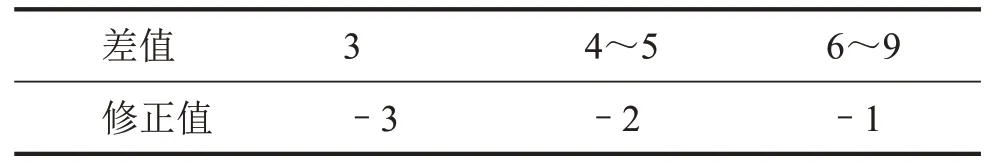

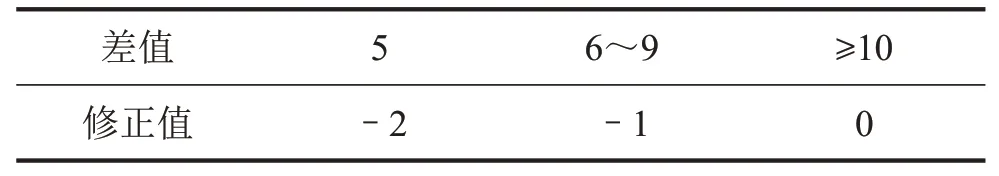

背景噪声应比铁路噪声低10 dB(A)以上,若两者声级差值小于10 dB(A),按表1 修正。若背景噪声与铁路噪声的差值不足3 dB(A),则测试数据无效。

表1 背景噪声修正值/dB(A)[8]

TB/T 3050-2002[9]增加了关于铁路沿线站、场、段、所作业中产生噪声和敏感建筑物噪声的测量技术规定,将铁路沿线站、场、段、所的边界也作为铁路噪声测量边界。测量的量为不短于1 h 的等效连续A声级。

1.2 车站站台噪声

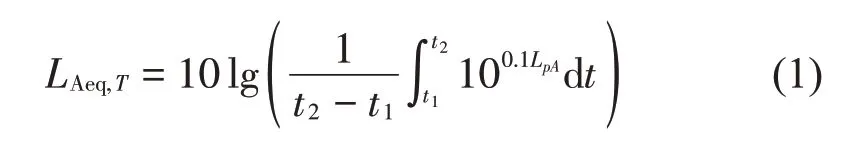

为提高城市轨道交通乘客候车的舒适性,GB/T 14227-2006[10]规定了城市轨道交通系统中地铁和轻轨车站列车进、出站时站台的噪声限值和测量方法。噪声评价指标仍为快档等效连续A 声级,计算公式为:

式中:t2-t1为规定的时间间隔。进站、出站时站台上噪声限值均为80 dB(A)。

每种列车运行状态的测量次数不应少于10次,每种列车运行状态的测量数据经算术平均后修约到整数位的数值作为评定值。进站的测量时间为列车头部进站到停止的时间,出站的测量时间为列车启动到列车尾部离站的时间。

测量传声器应置于车站站台中部、距地面高度1.6 m的位置,传声器朝向被测轨道一侧。测量前后应使用声级校准器校准声级计,偏差不应大于0.5 dB(A),否则测量无效。测量时避免受到广播等非列车运行噪声的干扰,站台的背景噪声应低于被测噪声10 dB(A)以上,否则应按表2 进行修正。差值小于5 dB(A)应重新测量。

表2 背景噪声修正值/dB(A)[10]

目前缺少高铁车站站台噪声和高架车站站房噪声限值的规范,特别是有列车不停站高速通过的车站站台和高架车站站房的噪声已十分突出,亟需制定相应的噪声限值和测量方法规范,改善乘客候车的舒适性,避免站内工作人员健康受到噪声危害。

1.3 室内二次结构噪声

城市轨道交通列车运行引起的建筑物振动辐射二次噪声近年来得到越来越多的关注。二次辐射噪声的频率范围为16 Hz~200 Hz,评价指标为昼间和夜间的快档等效连续A声级[11]。将城市轨道交通沿线建筑物分为5类,二次噪声限值如表3所示。如果二次噪声超标必须采取相应的减振降噪措施,确保建筑物内的二次噪声满足限值要求。

表3 建筑物室内二次噪声限值/dB(A)[11-12]

噪声测点布置在室内,传声器朝向房间中央,测量时需关闭门窗。传声器距地面1.2 m高,距墙壁水平距离应在1.0 m 以上,测点周围1.0 m 范围内不应有反射物。昼间测量应选择行车高峰时段,夜间测量时间内通过列车不少于5列,测量时段不小于1 h。行车密度较低的线路,可分段测量列车通过时的声级。测量前后声级计应校准,前后相差不得大于0.5 dB(A),否则测量结果无效。背景噪声修正方法与表1相同。

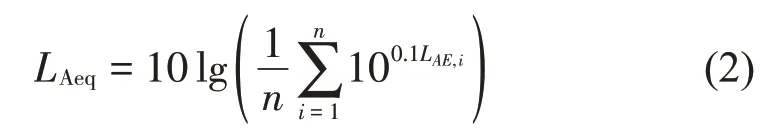

此处等效连续A声级采用的计算公式为[11]:

式中:n是昼间或夜间通过的列车数量,LAE,i是昼间或夜间第i列列车通过时测点的二次辐射噪声A 声级。由式(3)可知,这里采用的等效连续A声级为测量时段内n列列车引起的二次噪声A声级的能量平均,需要记录通过的列车数量和每一列列车经过时的A声级,不包括无车经过的时段,这与铁路边界噪声等效声级的定义不同。

1.4 声环境功能区噪声

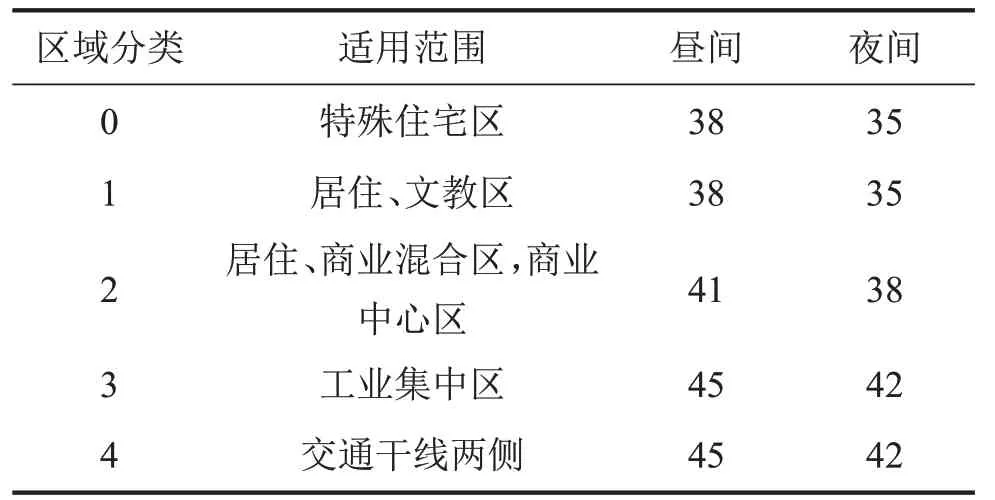

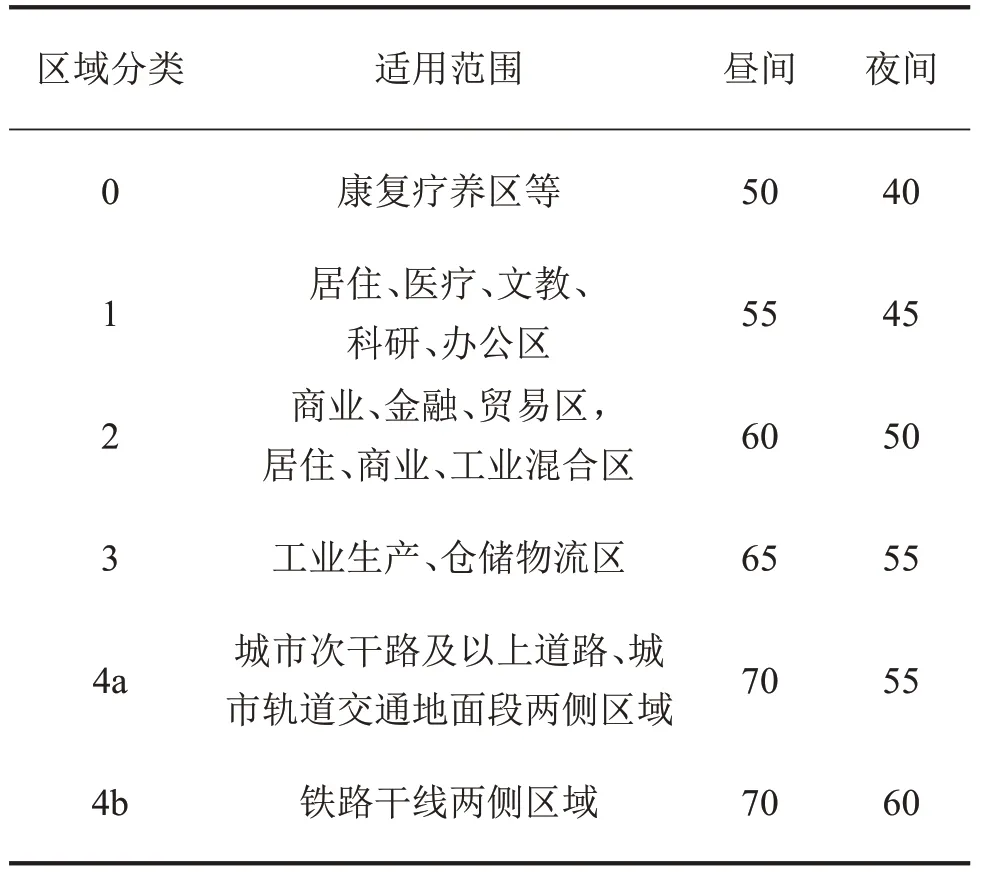

GB 3096-2008[13]规定了5 类声功能区的环境噪声测量方法及限值(如表4所示)。其中4a类为城市轨道交通(地面段)两侧区域,4b类环境噪声限值适用于2011年1月1日起通过环评审批的新建铁路干线两侧区域,与GB 12525-1990[8]修改后的铁路边界噪声限值相同。城市轨道交通地面段和铁路干线两侧区域是指城市轨道交通或铁路用地边界线一定距离内的区域,具体规定如下[14]:(a)相邻区域为1类声环境功能区,距离为50±5 m;(b)相邻区域为2类声环境功能区,距离为35±5 m;(c)相邻区域为3类声环境功能区,距离20±5 m。铁路和城市轨道交通场站等具有一定规模的交通服务区域应被划分为4a类或4b类声环境功能区。

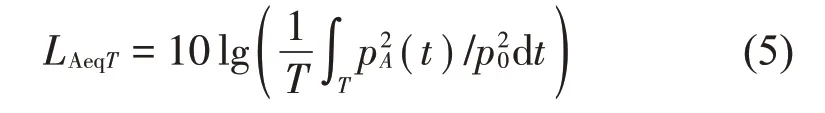

评价指标为等效连续A声级,计算公式为[13]:

其中:T是规定的测量时间段,LA是t时刻的瞬时A声级。

对于穿越城区的既有铁路干线以及对其进行改扩建的铁路建设项目,铁路干线两侧不通过列车时的环境背景噪声限值取为昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)。另外还规定各类声环境功能区夜间突发噪声最大声级不得超过表4 中的环境噪声限值15 dB(A)。如果铁路干线或城市轨道交通地面段附近有居民区等声敏感建筑区,应该按照对应声功能区的限值来评价。

表4 各类声功能区环境噪声限值/dB(A)[13]

过于受轨道交通噪声影响的敏感建筑物,取列车正常运行条件下昼、夜不低于平均运行密度1 h等效声级作为评价指标,如果城市轨道交通运行车次密集,测量时间可缩短至20 min。测点一般设于敏感建筑物户外。当不得不在室内监测时,应将门窗全部打开,并采用表4 中对应声功能区限值降低10 dB(A)的值作为评价依据。测量前后所使用声校准仪器的示值偏差不得大于0.5 dB。

2 轨道交通环境噪声测量

GB/T 3222.1-2006[15]等同采用ISO 1996-1:2003《声学环境噪声的描述、测量与评价 第1部分:基本参量与评价方法》,将修正的等效连续A 声级(又称评价声级)作为评价长期噪声的指标,但没有规定噪声限值,而是由相关部门来规定噪声限值。其中暴露声级被定义为:

式中:噪声暴露量E=∫T p2(t)dt,T为持续时间,E0=400(μPa)2s。

等效连续A声级的定义为:

式中:pA(t)为t时刻的A计权瞬时声压。

对重复性单一声事件(如铁路噪声)应利用单一声事件的暴露声级及相应事件次数来决定等效连续声压级。对于连续声更适合采用某个特定时间间隔内的等效连续A声级来描述。强低频声产生的烦恼度比用A 计权声级评价预期的要大,因此评价强低频声时应修改评价方法,改变频率计权方式。

GB/T 3222.2-2009[16]等同ISO 1996-2:2007《声学环境噪声的描述、测量与评价第2部分:环境噪声级测定》,提供了明确的轨道交通噪声测量方法。轨道交通的等效连续声级建议通过测量大量单次事件的暴露声级来计算。单次事件的暴露声级测量时间要长到足以包括所有重要的噪声贡献时间,对于一次列车驶过事件,测量时长要包含不低于最大声级10 dB的所有时段。轨道交通等效连续A 声级的测量至少要包含20次列车的通过噪声,对等效声级有明显影响的每种列车至少要测量5次。

测量的频率范围通常采用中心频率63 Hz~8 000 Hz 的倍频带,也可选择中心频率从50 Hz~10 000 Hz 的1/3 倍频带。低频声的频率范围为12 Hz~200 Hz 的倍频带或16 Hz~160 Hz 的1/3 倍频带。

残余声指在抑制特定声的情况下,某特定位置剩余的总声音,在这里可理解为轨道交通噪声的背景噪声。残余声压级如果比所测声压级低10 dB或更大,则不需对测量结果进行修正。如果残余声压级比所测声压级小3 dB 或更小,则测量结果无效。对于残余声压级比所测声压级低3 dB~10 dB 的情况,按下式修正[16]。

式中:Lcorr是修正后的声压级,Lmeas是测量的声压级,Lresid是残余声声压级。

GB/T 3222.1 和GB/T 3222.2 等均采用ISO 规范,与国内现行的相关规范缺少关联。列车运行引起的车外噪声属于重复性单一声事件。GB/T 3222.1-2006和GB/T 3222.2-2009规定,重复性单一声事件应通过采用单一声事件的暴露声级及相应事件次数来计算等效连续A 声压级进行评价。然而,我国铁路边界噪声规范GB 12525-1990和声环境质量标准GB 3096-2008采用的评价指标为某个特定时间间隔内的等效连续A声级。以某铁路边界噪声实测数据为例,采用昼间1 h内9次列车的暴露声级和列车次数计算得到的评价指标为76.5 dB(A),而1 h 内的等效连续A 声级为61.3 dB(A),后者同时考虑了每列车经过时的噪声水平和车流密度因素。因此,本文认为车外噪声统一采用某个特定时间间隔内的等效连续A 声级进行评价更合理。此外,ISO 1996-1:2003 和ISO 1996-2:2007 已分别被ISO 1996-1:2016[17]和ISO 1996-2:2017[18]替代,基于此,GB/T 3222.1和GB/T 3222.2也应修订更新,特别是ISO 1996-2:2017在上一版的基础上作了较大范围的修改。

3 轨道交通噪声环境影响评价

轨道交通建设项目报批前需进行声环境影响评价。轨道交通噪声环境影响评价一般包含环境现状调查和评价,施工期环境影响分析与评价,运营期环境影响预测与评价。本文关心的主要是运营期列车运行引起的噪声,当进行轨道交通噪声环境影响评价时,首先要预测运营期昼间、夜间运营时段等效连续A声级。

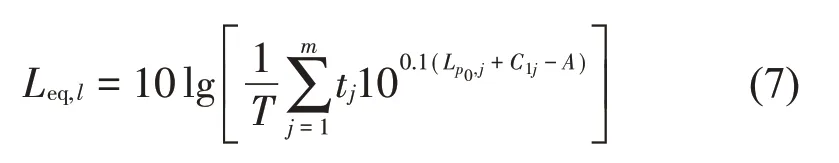

以场界、边界和评价范围内的敏感目标为预测点。城市轨道交通噪声预测点等效连续A声级预测模式[19]:

式中:T是规定的评价时间,m是T时段内通过的列车数,tj是第j列列车通过的等效时间,Lp0,j是第j列列车最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强,C1j是第j列列车车辆、线路条件、轨道结构等修正量,A是声波传播途径引起的衰减。户外声压级预测主要考虑户外声传播衰减,主要包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽和其他效应引起的衰减,可通过简化公式计算。

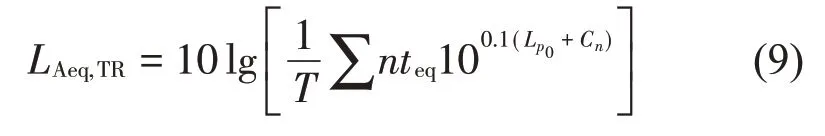

铁路交通噪声预测点等效连续A 声级预测模式[19]:

式中:ni是T时间内通过的第i类列车列数,ti是第i类列车通过的等效时间,Lp0,i是第i类列车最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强,C1i是第i种车辆、线路条件、轨道结构等修正量。

声源源强以A 声功率级或中心频率为63 Hz~8 000 Hz的倍频带声功率级表示,亦可由距离声源r处的A 声级或中心频率为63 Hz~8 000 Hz 的倍频带声压级表示。铁路建设项目环境影响评价噪声源强取值见铁计[2010]44号[20]。

根据声源的类别和建设项目所处的声环境功能区等确定声环境影响评价标准。评价边界噪声时,对于新建项目以工程噪声贡献值作为评价量,对于改扩建项目以工程噪声贡献值与现有边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。评价敏感目标噪声时以所处的声环境功能区噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。根据噪声预测结果和所处的声环境功能区,按GB 3096[13]进行声环境影响评价。

HJ 453-2018[21]中专门规定了城市轨道交通(含地铁、轻轨、跨座式单轨交通、现代有轨电车交通、中低速磁浮交通)建设项目环境影响评价的方法。市域快速轨道交通、悬挂式单轨交通等建设项目的环境影响评价也可参照执行。

地铁、轻轨的地面线和高架线的声环境评价范围一般为距线路中心线两侧150 m。跨座式单轨交通、现代有轨电车以及中低速磁浮的噪声一般比地铁和轻轨要小,一般为距线路中心线两侧50 m。车辆段、停车场、车辆基地一般为场界外50 m。冷却塔、风亭和主变电站的评价范围分别为50 m、30 m和30 m。评价范围可根据实际情况适当调整。

城市轨道交通声环境预测可采用半经验模型法,噪声源强一般采用类比测量、资料调查或二者相结合的方法确定。现场实测类比法推荐的地面线和无挡板高架线源强位置为距临近行车线路中心线水平距离7.5 m、距轨顶面以上3.5 m 处。对于两侧有挡板结构的桥梁或有腹板结构的U 形梁,源强传声器高度应为轨顶面以上5 m。跨座式单轨交通应在距临近行车线路中心线水平距离7.5 m、轨顶面以上1.5 m 及轨顶面以下1.5 m 布设两个噪声源强测点。测量风亭和冷却塔噪声源强的传声器应置于当量距离处。测试源强时车辆处于正常运行状态,车速应在设计速度的75%~125%,测量列车通过时段的等效连续A 声级,取运营高峰期不少于5 次测量值的算术平均值。

预测点处列车运行噪声等效连续A声级预测公式为[21]:

式中:n是T时间内通过的列车数,teq是单列列车通过的等效时间,Lp0是列车最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强,Cn是列车运行噪声修正。

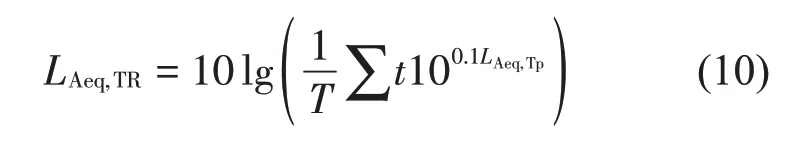

预测点处风亭、冷却塔等效连续A声级[21]:

其中:LAeq,Tp是预测点处风亭或冷却塔在运行时间段t内的A声级。

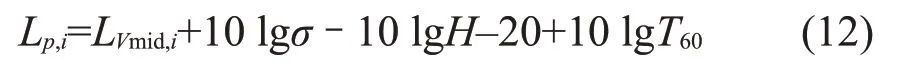

室内二次结构噪声可由类比测量得到,也可根据楼板振动速度预测,通过后者预测列车通过时段建筑物室内二次结构噪声16 Hz~200 Hz 的第i个1/3倍频程声压级的公式为[21]:

式中:LVmid,i是列车通过时段建筑物室内楼板中央垂向1/3倍频程振动速度级。式(9)适用于高度为2.8 m左右、混响时间为0.8 s左右的一般装修的面积10 m2~12 m2的房间。如不满足该条件,需按式(12)计算[21]:

其中:σ是建筑物楼板声辐射效率,H是房间平均高度,T60是混响时间。

边界、场界评价量为昼间、夜间运行时段内列车运行引起的等效连续A 声级预测值,声环境保护目标处的评价量为评价时段内列车运行引起的等效连续A 声级预测值加上背景噪声。列车运行、风亭冷却塔运行对声环境保护目标的噪声预测结果按照GB 3096[13]的要求,根据环境保护目标所处声环境功能区类别进行达标评价。车辆基地、车辆段、停车场、主变电站厂界噪声预测结果按GB 12348[22]进行达标评价,对声环境保护目标噪声按GB 3096[13]的要求进行达标评价。设计速度不超过100 km/h的城市轨道交通系统,声环境保护目标处单列车通过时段内等效连续A声级不宜高于80 dB(A)。

4 车内噪声评价标准

由于轨道交通沿线居民的投诉,目前对车外噪声的关注较多。而高速列车运行速度提高、城市轨道交通减振扣件和浮置板轨道等的使用加剧了轮轨相互作用,车内的噪声也逐渐受到人们的关注。

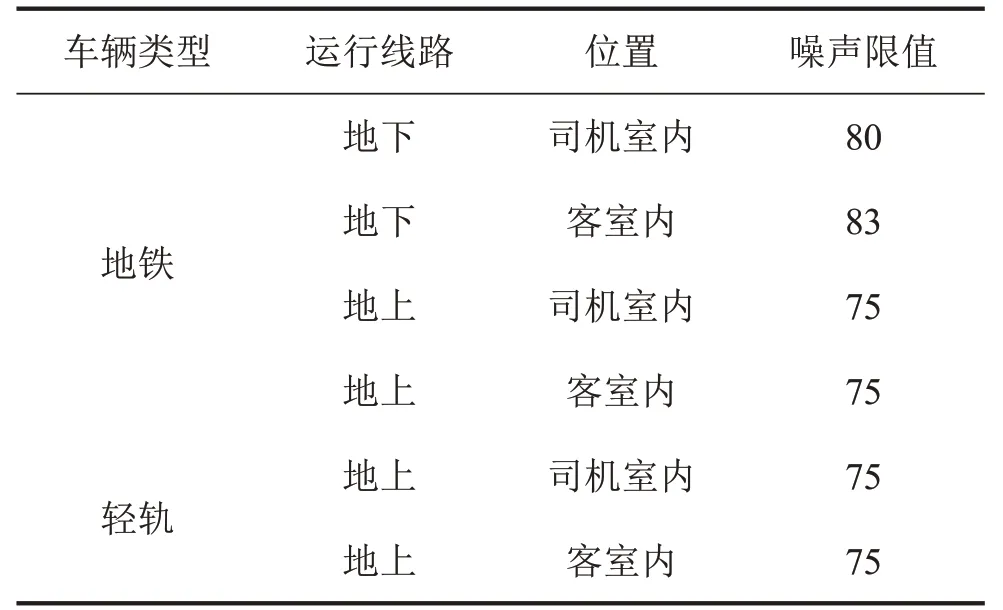

4.1 城轨车辆

对于城市轨道交通系统中地铁和轻轨列车,GB 14892-2006[23]同时代替了GB 14892-1994 和GB/T 14893-1994,规定了车内等效连续A声级的最大容许限值,如表5 所示,其中,每次等效连续A 声级的测量时间不短于30 s。由于隧道的混响作用,地下线路司机室内噪声限值高于地上线路5 dB(A),客室内噪声限值高于地上线路8 dB(A)。因为车内噪声是连续噪声,因此限值高于车外噪声。

表5 城市轨道交通车内噪声等效声级最大容许值/dB(A)[23]

列车编组符合正常运营要求。车轮踏面应平整,不应有擦伤。测试时列车速度应为最高运行速度的75%或实际运营线路的最高运行速度,车速波动范围小于±5%。

被测司机室应在列车前端。车室内所有门窗关闭,测试车室内人员不超过4人。测量时,传声器应置于车室中部距车厢地板高度1.2 m 的位置,方向朝上。

每个司机室和客室至少应测量3 次,经算术平均后取整分贝数。当数据之间的差值大于3 dB时,此组数据无效。测量时应避开制动机排气、鸣笛、通讯、说话等的干扰。

4.2 铁道机车车辆

GB/T 3450-2006[24]中规定了铁道机车、动车组司机室噪声测量方法和限值。评价量仍为等效连续A 声级,测量时间应不小于1 min,试验速度为最高运行速度,至少测量3次,平均后取整。如果所测数据之差大于3 dB(A),则该组数据无效。机车和动车组司机室内部噪声等效连续A声级的最大容许限值为78 dB(A)。传声器应置于司机室地板中部、高于地板表面1.2 m 的位置。测量时司机室门、窗应关闭,司机室内不超过4人。

GB/T 12816-2006[25]中参考UIC OR 567-1 1978.1.1 第4 版《国际联运用X 型、Y 型标准客车及其特性》、UIC OR 553 2004.2.1第6版《客车通风、采暖和空调》规定了我国铁道客车内部噪声限值(如表6所示),分为运行试验和静止试验两类。测量值为等效连续A声级,每测点每次测量时间不少于10 s,对每个测点测量3 次取算术平均值。如果3 次测量结果的差值大于3 dB(A),应重新测量。车辆所有辅助设备停机时所测量的车内背景噪声应比试验条件下车内噪声级低10 dB(A)。若背景噪声低于5 dB(A)以下,测量结果仅作估算值。背景噪声与列车运行噪声之差在5 dB(A)~10 dB(A),测量结果应按表7进行修正。车内噪声测量应不受车外反射物、吸声物的影响。测量时避免车辆通过隧道、桥梁、道岔、车站及会车时读数。

表6 铁道车辆内部噪声限值/dB(A)[25]

表7 背景噪声修正值/dB(A)[25]

客室不同区域的噪声不同,对于卧车应在车辆中央、两端的3个包间中央高于地板表面1.2 m处各设1个测点。同时,在车辆中央、两端的下层卧铺上方各设1个测点,距侧墙0.25 m,距铺面0.2 m。对于座车需在客室中央、两端两排座椅中央与车体纵向中心线相交处各设2个测点,高度分别为1.2 m和1.6 m。测量时,传声器面朝上,其轴线与地板面垂直。

由此可见,目前针对城市轨道交通和铁道机车车辆的车内噪声标准和测量方法由不同的规范规定,在测量条件和测量方法上存在不同,城市轨道交通车内噪声限值分地下线和地上线,铁道车辆分运行状态和静止状态,这些都给实际应用和横向比较带来一定的困难。建议统一城市轨道交通和铁道机车车辆的车内噪声测量条件和方法,如测量时间间隔、背景噪声的处理等。

5 车辆检验

轨道车辆在交付时要进行型式试验(Type Test),运营中还要进行周期性的监督检验(Monitoring Test)。型式试验是检验厂家交付的车辆是否符合噪声技术指标,监督检验是指从交货的一批车辆中抽取一辆或几辆来检验噪声是否达到规定的限值,或者检查车辆由于初期运营或改装之后噪声是否发生变化。

GB/T 3449-2011[26]修改时采用ISO 3381:2005《轨道应用声学轨道车辆内部噪声测量》,规定了我国轨道车辆内部噪声的测量方法,同时结合我国国情扩大了应用范围,适用于轨道车辆型式试验、周期性监督检验、常规噪声测试。GB/T 5111-2011[27]修改时采用ISO 3095:2005《轨道应用声学轨道机车车辆发射噪声测量》,规定了列车外部噪声的测量方法,并结合我国国情,也扩大了应用范围,除可用于机车车辆型式试验、周期性监督检验外,增加了常规噪声测试及环境评价测量。车辆运行条件包括匀速、启动、制动和定置等。启动测量时间规定为从静止状态达到30 km/h时所需的时间,制动测量时间段为列车从30 km/h 按常规停车制动到停止所需的时间。定置车辆测量时间段一般要求至少20 s。型式试验应做频谱分析,1/3 倍频带的频率范围为31.5 Hz~8 000 Hz。进行型式试验时至少应进行3 次测量,对于监督试验测量1次即可。

测量匀速行驶列车车内噪声时采用等效连续A声级,测量时间一般不短于20 s。启动和制动测量指标为快档A 计权最大声压级和等效连续A 声级,在列车中部和两端设置5~7个测点,坐姿测点高于车厢地板1.2 m,站姿测点高于地板1.5 m,卧铺车厢应有一个传声器置于枕头之上0.2 m。

对于匀速行驶列车车外噪声一般采用列车通过时段内的等效连续A声级。对于列车从停止状态加速或制动,测量量为快档A 计权最大声压级。定置车辆车外噪声测量指标为等效连续A声级。传声器轴线应始终处于水平位置且垂直指向轨道。传声器应置于轨道轴线两侧7.5 m、轨顶面以上1.2±0.2 m和距轨道轴线两侧25 m、轨顶面以上3.5±0.2 m。

为了检验新设计、新制造或经大修后出厂的铁道机车,按照GB/T 5111 中规定的测量方法进行测量,GB/T 13669-1992[28]规定电力机车辐射到车外的噪声限值为90 dB(A)。

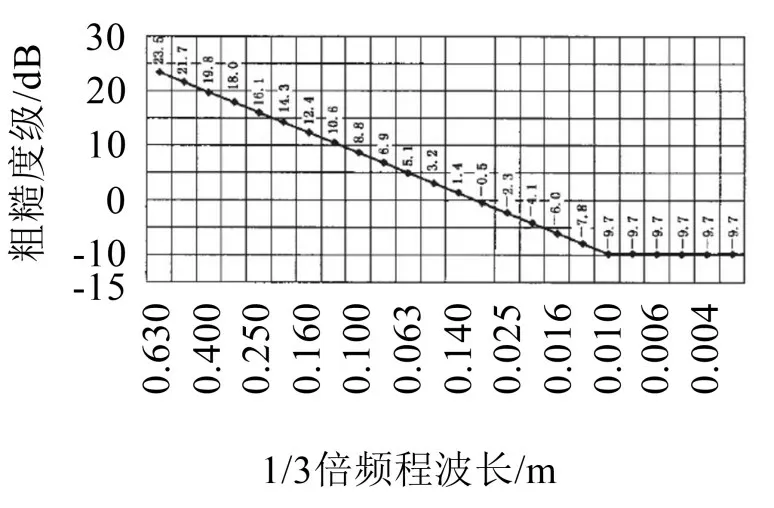

轨道车辆车内和车外辐射的噪声受到轨头表面粗糙度的影响。必要时需测量路段的轨道粗糙度,如果1/3 倍频带波段的粗糙度级在整个测试路段满足图1的要求,则可认为钢轨适合型式试验的条件。

图1 轨道粗糙度限值[26,27]

ISO 3095:2013[29]已替代ISO 3095:2005,基于此,GB/T 5111 也应被修订更新。ISO 3095:2013 主要是通过列车辐射到车外的噪声来检验车辆的,而不是评价列车辐射噪声对环境的影响,不能用于环境噪声评价。另外目前已有专门针对车外环境噪声评价的规范,为避免在应用过程中出现混乱,建议在修订GB/T 5111 时,不再将其作为环境评价测量的依据。

6 声屏障评价标准

随着我国轨道和道路交通的发展,声屏障在控制交通噪声中应用越来越广泛。为确保声屏障的降噪效果,检验声学构件的声学性能(包括吸声性能、隔声性能)和声屏障的降噪效果就显得格外重要。

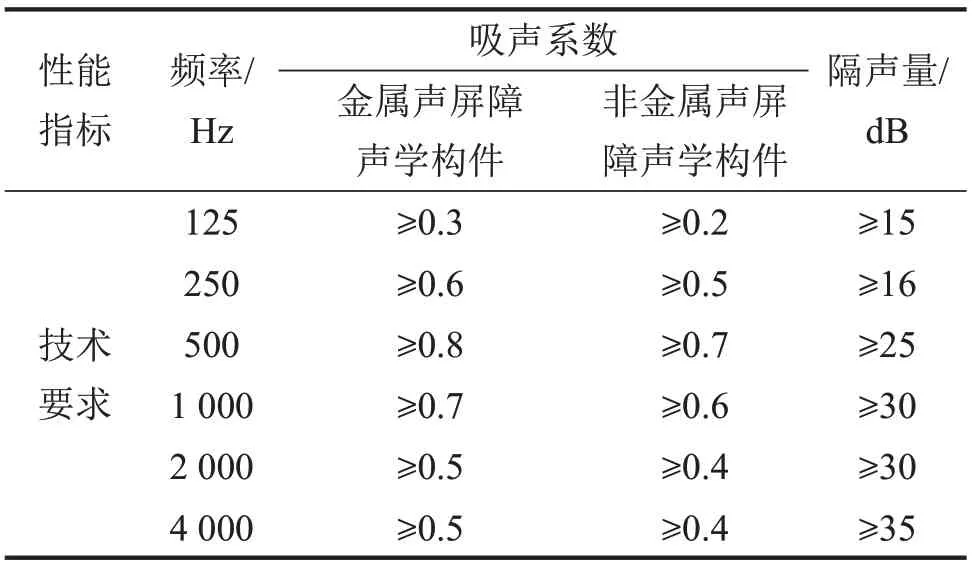

6.1 声学构件的声学性能

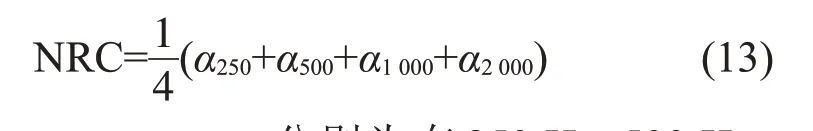

声波会在车体和声屏障之间多次反射,越过声屏障顶端绕射到受声点,降低声屏障的插入损失。为减小反射声带来的不利影响,通常在声屏障靠线路一侧附加具有一定吸声能力的结构。评价声屏障吸声结构的整体吸声效果,通常采用降噪系数[30]:

其中:α250、α500、α1000、α2000分别为在250 Hz、500 Hz、1 000 Hz、2 000 Hz 测得的吸声系数。NRC 保留小数点后两位,末位取0或5。

在声屏障的设计中,为避免由声屏障透射声能量影响声屏障的实际降噪效果,通常采用具有一定传声损失的结构。声屏障的空气声隔声量可采用100 Hz~3 150 Hz 范围的1/3 倍频带的平均隔声量或通过计权隔声量来评价[31]。

铁路声屏障声学构件的计权隔声量不应小于30 dB,具有吸声性能的声屏障声学构件的降噪系数不应小于0.70,同时应满足表8的要求。

表8 声屏障声学构件声学性能要求[30]

6.2 降噪效果

声屏障的降噪效果一般用A计权等效声级或最大A声级的插入损失来评价[31]。如果要了解降噪的频率特性,则应测量63 Hz~5 000 Hz 的1/3 倍频带或80 Hz~4 000 Hz 倍频带的插入损失。测定户外声屏障插入损失的方法有直接法和间接法。直接法是在声屏障安装前后对参考点和接收点的声压级都要进行测量。若不能进行声屏障安装前的测量,可选择在与其相等效的场所进行测量,这种方法称为间接法。选用间接法时,要保证两个测点的等效性。

通过参考点的噪声检测保证声源的等效性。轨道交通声屏障与轨道中心线的距离一般小于15 m,参考点的位置应在声屏障的正上方,并保证轨道中心线与参考点连线和声屏障顶端连线夹角为10°。受声点为声屏障保护的敏感点位置,应同步测量参考点和受声点的噪声,各点至少应测量3 次。城市轨道交通和铁路噪声测量时间取为30 min。

声屏障插入损失直接法计算公式为[31-32]:

其中:Lref,a、Lref,b分别为声屏障安装后、安装前参考点的声压级,Lr,a、Lr,b分别为声屏障安装后、安装前受声点的声压级。采用间接法测量声屏障插入损失计算公式与式(12)相同[30],Lref,b、Lr,b分别为声屏障安装前等效场所参考点和受声点测量的声压级。背景噪声对测量结果的影响按表1进行修正。

7 结语

轨道交通噪声问题日益突出,相关的规范和标准是评价和控制轨道交通噪声的关键。当前关于轨道交通噪声的规范和标准缺乏系统性,相互之间不成体系,甚至存在互相矛盾的情况。另外,涉及轨道交通噪声的标准目的和适用范围有所不同,在理解和应用中仍然存在一些误区。这些都给轨道交通噪声评价和控制的实施带来了一定的困难。本文通过对现行轨道交通噪声标准的分析得出以下结论和建议:

(1)部分标准需要修订。部分国内标准等同采用或修改采用了ISO 标准,相关的ISO 标准已经修订的,建议对相应的国内标准也进行修订。另外还需注意基于ISO标准的国内标准与国内其他现行标准的连贯性。

(2)轨道交通环境噪声评价指标问题。GB/T 3222.1-2006 和GB/T3222.2-2009 采用单一声事件的暴露声级及相应事件次数来计算评价指标,而我国铁路边界噪声规范GB 12525-1990 和声环境质量标准GB 3096-2008采用的评价指标为某个特定时间间隔内的等效连续A声级。后者同时考虑了每列列车经过时的噪声水平和车流密度因素。因此,本文认为环境噪声统一采用某个特定时间间隔内的等效连续A声级进行评价更合理。

(3)没有明确规定测试的噪声频率范围。测试和评价的噪声级包含的频率范围不同,包含的能量就不同,使得总声级会有较大差异,建议根据各声源的特点明确噪声评价的频率范围。

(4)背景噪声处理方式不同。关于背景噪声,有的要求要低于测试噪声3 dB(A),有的规定要低于5 dB(A)。如果上述差值小于5 dB(A),则测量结果不可能达到工程级(2级,准确度±2 dB(A))。建议规定背景噪声要低于测试噪声5 dB(A)以上,并按GB/T 3222.2规定的方法进行修正。

(5)缺少高铁车站站台噪声和高架车站站房噪声限值的标准。列车不停站高速通过的车站站台和高架车站站房的噪声问题已十分突出,亟需制定相应的噪声限值和测量方法标准,改善乘客候车的舒适性,避免站内工作人员健康受到噪声危害。