三维联动:乡村振兴背景下的乡村营造与发展

顾大治 杨震雯 洪百舸

摘 要:以我国台湾地区南投县桃米社区的营造活动为例,从人、文、地、景、产五个维度借鉴其营造经验,并探究台湾地区社区营造的三维联动架构:营造主体角色构成的政府维度、营造机制组成的社会维度,以及营造范围形成的社区维度。挖掘出大陆地区乡村营造过程中的现实困境分别为政策贯彻执行软硬不一、主体角色单一缺乏带动性、营造过程公众参与度低,以此针对性地建立大陆地区乡村营造发展的三维框架:竖向上政府维度法制化——政策主导,职能重心明确;横向上社会维度层次化——层级运作,角色分工清晰;纵深方向上社区维度自主化——自主治理,村民高度参与。

关键词:台湾地区;社区营造;桃米社区;三维联动架构;乡村振兴

中图分类号:C95 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2021)06 - 0033 - 11

我国乡村振兴战略的部署,旨在遵循乡村发展规律,构建乡村内“人”“地”“业”耦合格局,推进乡村协调与可持续发展。在我国台湾地区,社区营造已有三十余年经验,在针对社区内的问题和居民实际需求基础上,由对社区公共事务有意愿的人自发地采取创造性的行动,解决问题的同时更是创造生活福祉。

目前国内外学者针对台湾地区社区营造的研究,宏观层面多从其政策研究、营造模式、营造类型等角度进行研究[1],中观层面多从其社会资本、公众参与、社区空间动员等角度探究,为开展乡村营造提供了坚实的理论基础,但现有研究多侧重于对其历史经验的总结及启示,较少探究台湾地区社区营造背后的营造机制及其逻辑运行结构。目前乡村营造仍大多停留于物质空间建设,忽略乡村营造内部内驱力的培育发展,因此,关于台湾地区社区营造背后的逻辑框架亟待探索,为乡村振兴背景下乡村营造框架的建立提供有效参考。

台湾地区社区营造,自20世纪60年代响应联合国社区发展号召至今已经有半个世纪之久,其中的经验对大陆地区解决城乡问题,进行乡村营造活动来说,有着重要的借鉴意义;其次社区营造与乡村振兴有着共通之处,二者理念皆顺应了我国的治理逻辑,具有较强的适用性[2]。

台湾地区社区营造相关的政策理念及试点计划由“文建会”在1994年提出,这些计划积极带动了其他政府部门,促进了民间社团的参与。让社区内居民认识社区本质,认同社区文化、在社区内拥有归属感,并从人、文、地、产、景五方面寻找社区的特色,营造社区发展的闪光点,提高社区营造的主观能动性,永续推动社区总体营造。

一、桃米社区营造及其策略

(一)台湾地区桃米社区营造的背景

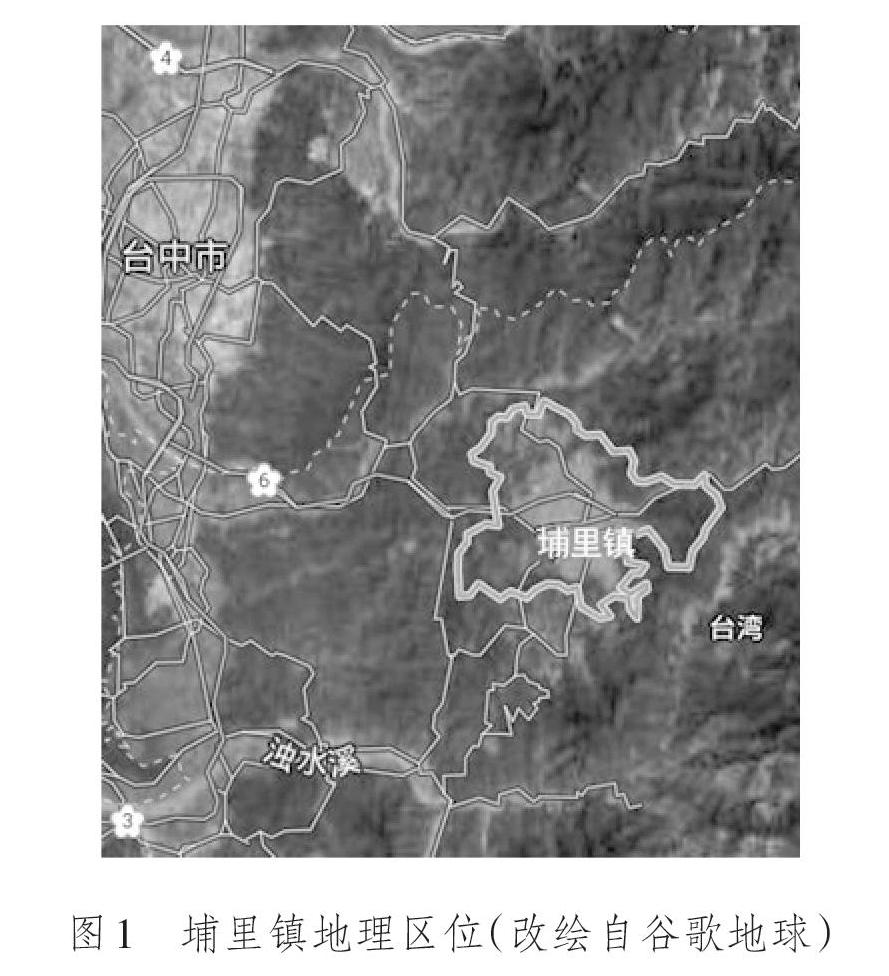

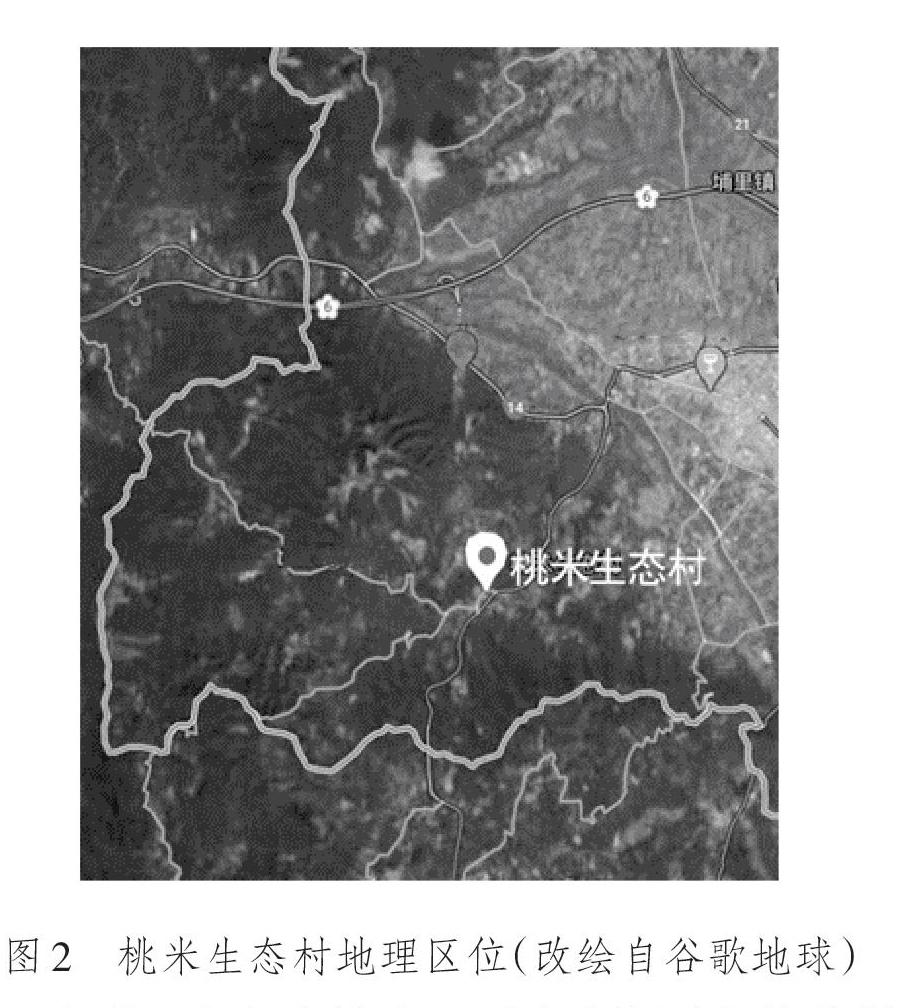

桃米社区位于台湾地区南投县埔里镇西南方五公里处的桃米里,自然环境优美独特,山峦绵亘,绿树繁茂,占地面积约为17.9平方公里。社区西北部为暨南国际大学,南部十公里处为著名的日月潭景点,地理位置得天独厚。在台湾地区,向来有“埔里泉水甲台湾,桃米泉水甲埔里”的俗语[3]。

桃米社区所在地原名为“挑米坑”,20世纪40年代,改名为桃米里,同时将原有的分散聚落涵盖进来,形成了桃米社区。随着台湾地区整个农村相关行业的没落,原本就土地贫瘠的桃米社区经济更加衰颓,社区内的年轻劳动力几乎全部外出打工[3]。

(二)社区营造契机

1999年9月21日,台湾地区南投县发生了7.3级大地震,桃米里成了严重受灾地,社区遭到了重创。桃米社区有369户人家,地震后有168户全倒,60户半倒[4]。人员大量外流,环境质量差,社区内传统农业落没,这些问题在地震之后更加凸显,引起了社会的大量关注和反思。

“新故乡”作为台湾地区较早进入“社区总体营造运动”的非政府组织之一,成立了“埔里家园重建工作站”,主要与社区内居民讨论关于重建社区愿景。“新故乡”对桃米社区的资源进行了梳理,发现社区内动植物资源十分丰富。台湾地区拥有30种蛙类和143种蜻蜓类昆虫,桃米社区拥有其中23种蛙类和49种蜻蜓类昆虫。于是新故乡决定采取生态产业与生态社区融合发展的思路:结合生态环境和在地资源,创建全新生活方式。经过商讨,专家和当地居民一致认为,进行社区振兴需从发展当地的特色民宿和生态旅游产业切入,实现农业有机化、保护生态化、体验休闲化的建成目标[5]。

(三)桃米社区营造策略

在社区营造的总体策略框架下,桃米社区营造的策略也从“人”即社区人员;“文”即社区的历史文化;“地”即当地的环境特色;“景”指社区公共的景观环境;“产”即在地经济产业五个维度来进行相关资源的整合以及策略的制定(表1)。

二、台湾地区社区营造的三维联动架构解析

台湾地区社区营造发展至今,已经形成一套相对成熟的体系。从最初的由上至下的营造模式,形成如今全方面、多层次的三维体系:营造主体角色构成其竖向上的政府维度、营造机制组成其横向的社会维度,以及营造范围形成纵深方向的社区维度(图3)。值得注意的是,政府、社会、社区三维度各自独立又相互依存,彼此之间形成交互聯动的动态机制(图4)。

(一)政府维度:以人为本的营造政策

台湾地区社区营造政策主要围绕“人”来进行,可分为宏观——政策总体把控导则、中观——规划部门详细分工、微观——协助地方积极建设3个层次。

宏观上,政府总体把控,制定相关的社区总体营造计划,协调政府各个部门和资源,从“人、文、地、景、产”五个维度,推动社区营造政策的制定与实施。在宏观政策把控上,鼓励社区营造活动的进行,主导社区营造项目主体的确定,提供资金管理方面的支持,以保证社区营造活动的顺利进行。

中观上,政府对相关的规划部门进行了详细的分工。例如2002 - 2007年的“健康社区六星”计划时期,结合公共空间营造和更新,制定合理的社区发展规划[6],形成了一个能够使得社区进行长期自主更新的指导框架,结合实际情况提出具体行动方案并协助,将社区营造的最终福利落实到社区居民。

微观上,上级政府通过社区营造精神和指导对地方进行行政支援。通过项目申请,带动社会公共资源和研究教育机构对社区建设进行相关的专业指导。在政府行政支援带来的专业指导下,进行社区内公共环境和硬件设施更新;以及社区共同体文化重点培育,进行社区营造文化 “软”更新。形成政府-社会-社区的动态联动。

同时,针对现存社区,台湾地区政府进行了有目的性的等级分类,促成了政府-社区之间的直接联动。这有利于社区营造在初期就能够对居民的生活进行精准改善。对于那些基础建设较差的社区,社区营造把重心放在原有生活质量的提升上;针对已经进行一定社区营造活动但资源较为匮乏的社区,将协助其内部相关营造场地的建立,例如社区内部的活动中心等,营造固定场所供居民进行营造活动,以便于社区意识的形成;针对社区营造活动发展较为良好的社区,台湾地区重点对其社区营造活动进行形式丰富。

综上在以人为本的营造政策上,政府通过政策宏观把控,部门中观分工,微观上通过带动社会资源进行协助社区建设,以此形成了政府、社会、社区三个维度的动态联动架构。

(二)社会维度:协同共治的社区营造机制

台湾地区社区营造角色多维,既包括政府部门、非营利组织、专业人员,上令下行的层级节制体系,也包含社区居民,形成了相对复杂的关系网络。

社区营造参与者涉及社区内部参与者与社会组织。社区内部参与者主要为社区内普通居民、管理者、经营者以及社区资源。例如社区内的公共空间、人力、物力、财力等方面,社区参与者主要为社区营造这项共同目标提供此类资源,最终其收获的是更好的体验、资源、名誉、利益等围绕社区内个体本身的价值。社区外部参与者即为社会组织,社会组织例如街道、政府、NPO、相关媒体组织等作为社区营造的支持者和利益相关者,他们提供相关平台呼吁更多的社会人员参与社区营造,最终收获效益、信任关系等围绕协作机制本身的价值[7]。社会组织利益与需求的实现,也是社区内部参与者参与社区营造的目标。可见,台湾地区社区营造拥有良好的协作机制,良性的协同关系,能够及时将社区营造的结果通过协同机制反馈于社区营造参与者的付出。社区内外参与者在求有所得的基础上,提升投入资源的质量,以此形成良性的动态循环反馈机制。

政府作为政府维度与社会维度的共有成分,可在协同过程中对政策进行及时调整,社区内居民作为社区维度及社会维度的共有成分,能够最直接感知到协同合作过程中的信息反馈。三个维度因共有成分的存在,形成以社会维度为中心的联动架构,同时该架构也使得协同合作机制的反馈更具有操作性灵活性,整体联动更加紧密(图5)。

(三)社区维度:全民参与的行动者网络

台湾地区的社区营造,核心在于激活社区内人员对于社区事务的参与意识,从而增进社区人员的社区归属感、社区凝聚力,鼓励全民参与到社区营造社区治理的活动中来,形成包含社区普通居民、经营者、管理者在内的全民参与的行动者网络。

在台湾地区,社区营造管理机制为政府宏观辅导,社区自主进行。政府仅提供不同类型社区治理的示范计划[8],相关社会组织通过开设课程、举办演讲,对居民进行思想意识的建设引导。首先进行社区内的培力建设,其次推进相关组织的实体化,最终形成经验模式[9]。

社区内人员是社区事务积极参与者,其作为社区最基本的构成单位,是社区管理的最直接的人员,也是未来社区管理的潜在人员。待社区发展到一定的程度时,社会组织都会撤离,此时的社区营造就依赖居民自身的团结协作能力及自主思考能力。社区居民在社区管理中能够最快最敏感的接受社区营造发展的需求,掌握社区营造的方向,而政府以及相关的社会组织配合居民提出的发展需求,适当调整政策步调,形成一种分工明确、通力协作的管理机制、交互依赖的网络式治理组织[10]。

在营造范围结构中,社区内个体人员为主体,将需求反馈给相关政府部门及社会机构,由下至上提升社会协助效率,调整政策步调,形成以了社区维度为中心的联动架构。

三、乡村振兴背景下乡村营造的现实困境

(一)营造政策贯彻执行软硬不一性

我国政府纵向层次分为中央、省级、县级、乡镇、村五个层次,由此构成乡村营造“自上而下”的压力型体制。政策文件由中央逐级下发到基层,基层作为最终的执行方,进行政策事务的管理与执行。

面对各项量化性硬指标,基层政府均采取措施,争先完成指标以便成为最终绩效考核的获益者;但针对各项软性定性化指标,作为基层政府的乡镇组织不免会采取策略性变通行为,面对上级政府的检查与巡视常常是“上有政策,下有对策”,部分乡村振兴规划出现“墙上挂挂”的尴尬境遇,改革措施很难落实到基层。基层政府有时因忙于完成“硬指标”,针对“软指标”仅遵循“不出事”“睁一只眼闭一只眼”的原则进行消极敷衍,造成许多政策措施与农民之间出现对接断层,乡村振兴营造活动难以得到有效进展。

(二)营造主体角色单一缺乏带动性

目前大陆地区乡村营造过程中的主体主要为地方政府,社会组织、乡镇企业、乡村社会等均未纳入营造主体。

一方面,政府作为乡村营造主体,其角色也仅停留在监督监管、处罚层面,針对乡村生态环境资源、乡村企业产业资源、相关人力资源等缺少有效整合及动员环节,缺失了乡镇政府的引导性带动性作用;另一方面乡镇企业没有认清自身在乡村振兴中的角色定位,未尽其社会责任,在一定程度上加大了政府的执政难度,破坏了与农民群体之间的和谐关系。事实上,在乡村振兴过程中,乡镇企业在把握好政府政策不动摇、保障农民基本利益的基础上,有效推进资本下乡正是乡村农业经营发展的需求,一定程度上也可有效规避和化解农业现代化发展进程中的各种风险和挑战,促进其长远发展[11]。

(三)营造过程公众参与度低

目前,乡村振兴是由政府“自上而下”带动、资金“由外而内”来源式建设。长此以往,这种模式最终的成果很可能会与农业农村生产生活与实际相脱节。在缺乏完善的农民利益保护机制的情况下,小农意识的长期影响与个人思想意识的崛起使得农民仅仅关注切身利益,对于乡村营造事务早已丧失自身应有的决策权与话语权,无法发挥出自身独特的主人翁作用。

随着乡村振兴政策出台,农民逐渐被规划入乡村营造的主体之一,成为乡村营造的受益者、见证者。但由于农民群体主动参与自治意识较为薄弱,营造能力和素养有待提高;针对整个营造过程中的协商部分,农民的自我表达和自我审视能力仍有欠缺,尤其是独立思考能力的不足,导致了目前农民参与营造内驱力衰减、参与营造广度不够且深度不足,整体的参与效率低下,无效参与、无序参与现象频出[12]。

四、乡村营造三维联动架构的建立与实施思考

结合目前乡村营造过程中的现实困境,在对大陆及台湾地区乡村营造条件进行差异化对比的基础上(表2),借鉴台湾地区社区营造的三维联动架构,为激活乡村营造的内驱力,笔者尝试建立具有大陆地区特色的、符合发展趋势的乡村营造三维联动架构:政策主导,明确职能重心的法制化竖向维度;层级运作,清晰分工的层次化横向维度;自主治理,高度参与的自主化纵深维度(图6)。

(一)竖向维度法制化——政策主导,职能重心明确

在台湾地区,设立专门行政部门具体负责社区营造计划的总体实施。政策上,多次颁布并修订相关的政策和实施方案。在具体实施上,国民党时期由“文建会”负责,民进党时期由“社区总体营造委员会”负责落实。因此,面对乡村营造,政府也可以设置或改革专门的机构来推进其实施。

大陆各级地方政府均从属于上级职能部门,形成纵向上政策管理系统。乡村振兴战略涉及乡村法制、生态、文化、经济等诸多方面,需要中央决策层进行政策规划,做好“顶层设计”,在保证农村土地集体所有制不动摇的情况下,政府明确总体要求和主要任务,设置相关的机构具体负责现有的发改、农业、民政、教育、司法、文化等领域,各司其职做到统筹协调推进发展。乡镇政府中的各个部门与机构,作为直接面向农村农民的基层政府,在充分完成上级政府的各项命令与政策指标的基础上,积极进行地方与基层乡村营造的改革创新和发展探索,只有做好“基层探索”才能更好完善“顶层设计”。

1.注重土地资源合理利用与生态资源保护

在土地资源合理利用上,近年来我国在不断进行改革尝试。针对集体建设用地使用权,《土地管理法》中指出在一定前提下,允许农村集体经营性建设用地与国有土地同等入市、同权同价。 关于乡村宅基地的使用权流转,《土地管理法》中鼓励闲置宅基地和闲置住宅盘活及利用。同时随着中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》宅基地“三权分置”的改革思想的提出,宅基地及农民房屋使用权力一定程度上得到了放活,破除了宅基地使用权的身份属性,提高了对农村闲置宅基地及农房的有效利用,从政策角度为乡村振兴提供了更多有效利用空间。

“绿水青山就是金山银山”,提升土地资源合理利用的同时,乡村生态资源也需从政策维度确立对其保护的重要性。早在2007年,我国当时环保总局就发布了《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》,为生态环境的保护与补偿机制的建立奠定了基礎,然而我国乡村地域广袤,各地区差异性大,利益纠纷复杂、生态环境价值难以界定,因此我国乡村生态环境治理、生态资源保护仍需在政策层面进行完善。考虑到乡镇企业及农民为乡村营造过程中的实施主体,可出台相应的生态环境保护法律法规,从而健全乡村营造生态环境治理的公共参与机制与监督规范机制。通过政府出台法律规定及政策激励,促使乡镇企业承担利润之外的乡村生态环境公共服务责任[18]。

中央政府为乡村营造生态环境整治提供政策指导及财政支持,需明确地市级以上的人民政府在乡村营造生态资源保护过程中的领导责任,明晰县级以上人民政府的生态环境保护职责,同时增加乡镇政府相关法定法规的管理权限,明确乡镇政府在乡村营造过程中对在地生态环境资源的直接责任[19]。值得注意的是,乡镇政府在对所辖村落进行营造建设时,需结合当地的生态资源,符合当地文化特色,协调整体景观风貌,营造具有当地生态特色的景观环境。

2.促进经济产业发展

乡村产业是乡村生产的构成要素之一,发展乡村经济产业不能凭空架设结构。政府需要在了解当地经济发展模式的基础上,促进在地经济产业发展。乡村产业从内容上看主要包括第一产业——农林牧渔,第二产业——加工产业农副食品加工、温室大棚种植,以及第三产业——文化教育休闲旅游等产业[20]。

在乡村振兴战略的实施过程中,为转变之前拼资源拼环境的模式,在政策上需要首先推进农业绿色高效的发展方式[21]。县级以上政府要出台相应政策丰富乡村产业结构,要逐渐从单一的农业为主,向农业为本,加工产业与农业互通有无,服务业与农业联动,实现区域统筹发展和乡村振兴[22]。乡镇政府需大力促进乡村产业的发展结构转型。有效提高居民经济收益,改善生活条件,为乡村的特色建设打下坚实的经济基础。与此同时政策上需提倡乡村社区内部进行创新产业模式。推进利用新媒体,“互联网+”等方式来拓展产业,加强宣传,例如桃米社区为促进生态旅游业的发展,建立了专门的桃米网站进行相关产业的推广。乡村振兴,建设田园综合体,要从政策维度倡导充分利用乡村内特有的农作物产业等,全方面立体化的发展文创、康养体验式等复合型经济。

3.进行在地文化传播

台湾地区社区营造以文化入手,融入文化素材的景观元素更具有识别性,景观环境更具归属感,社区也更具有识别性。

政策层面需要强调乡村文化的独特存在价值和文化传承的重要作用,增强乡村群体的文化自信及文化自豪感。政府需出台乡村传统文化的保护政策,通过政策支持进行支撑引领,编制文化保护发展总体规划,协调保护与发展,县级政府对所辖区域内村落文化进行分类汇总,建立乡村文化数据库,乡镇级政府可深入挖掘在地文化内涵,增强农民对所在乡村文化的认知度,建立乡村传统文化保护与发展基金,合理制定利益分配、补偿激励机制[23]。

大陆城镇化飞速发展,乡村的面貌日新月异,随之而来的是质朴的乡土文化的气息日益衰减。政府作为乡村振兴的协助者引导者,相关营造政策需立足于当地的传统文化、历史沿革和道德伦理习俗、将传统乡土文化素材融入新时代的乡村政策中,既要避免千村一面的尴尬境地,也要促进乡土文化品牌建设。

(二)横向维度层次化——层级运作,角色分工清晰

1.乡村营造社会组织

乡村营造会涉及多方群体,相关的信息和资源相对来说也较为分散。政府通过建立合作自主的乡村营造治理框架,开辟多层次参与渠道,形成多层次清晰化的运作网络体系。由于农民个体自主参与乡村营造的能力与程度十分有限,难以形成多方参与者良好合作的整体格局,因此需要社会组织来凝聚各方力量。相关社会组织可在政府政策协调下对乡村居民营造活动提供专业技能、财物资源等帮扶,成为营造过程中专业信息、财物、人力等资源的流通枢纽。

社会组织主要由乡镇企业及非盈利组织(NPO)组成。非盈利组织主要由热心居民、专业人员及部分乡镇行政人员构成,帮助农民发挥主观能动性及个人创造性;乡镇企业具有一定的风险预估、投资实力,可前期通过乡村营造相关项目的规划设计谋取利润,后期通过自身的经济优势跟进乡村维护与发展,在政府的利益分配、补偿激励政策下,形成“参与-反馈-再参与-再反馈”的持续行为链条。

2.乡村营造基层组织

由于台湾地区部分政府行政职能的缺失,形成了许多农会合作社等基层组织,为社区营造活动提供一定的物资条件和人力也能够加强促进社区自治的独立性和自主性[24]。

大陆乡村营造过程中,需要在政府支持及专家学者的指导下,成立村级乡村营造基层自治组织。对上,通过发展村级自治组织,强化民众与政府间的沟通基础,起到良好的过渡连接作用;对下,通过村级基层组织的实践活动,使村民意识到个人利益与村庄公共利益之间的关系,增强村民彼此间的意识联结度与组织性。值得注意的是,村级基层组织应当避免过度行政化,否则会导致社区自治功能下降,动力不足。

完善基层组织的营造能力,明确各个层级之间的分工,形成具有大陆地区特色的乡村营造共治机制。

(三)纵深维度自主化——自主治理,村民高度参与

作为营造主体的居民需从自己的生活需求、功能、情感出发,提高自身的能力、拥有积极美好的价值观、合理提出自身的诉求,转变自身意识理念,提高自治能力。

1.培育村民乡村公共精神

乡村居民能力的提升首先需要农民们拥有公共精神,村民间团结友爱,乡村才能具有高凝聚力,从而发自内心地建设故乡,只有这种个体行为转为当地居民整体行动之后,才能够建设成“新故乡”。乡村振兴的主体和最大的受益者是亿万农民,乡村营造过程中需充分征询其意见,发挥其自主性创造性,激发主人翁意识,产生归属感自豪感,形成公共精神。公共精神的培育关键在于调动其主动性积极性。需维护农民合法权益,针对其所盼、所求、所思、所想,将公共精神与个人利益和生活需求相结合,引导村民达成生活目标美好要求的一致性,推动传统型农民向新型农民转变;推动居民返乡创业,培養职业农民和工匠农民,鼓励大学生返乡就业,壮大乡村营造的农民主体。

2.提升居民公众参与能力

乡村居民是乡村营造的主力,改变和建设要从内部开始,有效地进行乡村营造还需从根本上提供动力。当地居民包含但不限于本地居民,还应包括常驻外来人口以及当地单位企业的相关人员。在政府及相关社会组织的帮助下,乡村居民需对先进的农业知识、生态伦理、生态基础知识进行学习,掌握行之有效的生态保育方法,将生态理念深耕于心间;同时对乡村营造等相关概念进行把握,了解乡村营造的主流是居民自身,在学习中提高自身参与意识,在实践中提升自治能力。成立相关学习组织开展社区教育的同时,也要注重乡村营造领袖的培育,充分挖掘人力资源。当村民具有一定程度的自治能力时,其作为被动承受利益相关者,可摆脱在营造过程中被动接受的境地,争取与规划的主动施与型利益相关者,进行合作交流。只有通过广泛的具有代表性的利益相关者的参与,才能使二者的利益得到同等表达,形成具有公平性的相互协作规划措施。

五、结语

海峡两岸在乡土资源、乡土结构等方面本质上都具有共通性。提高居民自治组织参与的积极性,促进居民的社区意识的培育,重塑协调各方关系,形成多元平衡的合作协商机制,建立乡村营造的逻辑框架是目前乡村营造需首要探究的议题。

我们要反思借鉴吸取台湾地区社区总体营造的经验,在充分分析其社区营造逻辑框架的基础上,了解目前大陆乡村营造过程中的困境所在,对比研究台湾地区及大陆地区的异同,探索出竖向维度法制化、横向维度层次化、纵深维度自主化的乡村营造三维联动架构,维持社会秩序的同时够兼顾不同群体间的利益,形成一套完整的具有可操作性和弹性的乡村营造逻辑框架。

参考文献:

[1] 杨昌新,黄瑞茂.台湾乡村“社区营造”内涵变迁与高校课程建设的关联性——以淡江大学为例[J].国际城市规划,2020(6):62 - 70.

[2] 曹大明.台湾高山族社区营造研究:历程、经验及启示[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2020(5):18 - 23.

[3] 范霄鹏,张晨.浅议生态社区营造策略——以台湾桃米村为例[J].小城镇建设,2018(6):69 - 75.

[4] 刘镭.社会变迁中的台湾农村社区营造[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2019(1):122 - 125.

[5] 梁艳,沈一.台湾农村灾后重建中的社区营造及对大陆的启示——以台中埔里镇桃米社区为例[J].国际城市规划,2015(5):116 - 119.

[6] 张婷婷,麦贤敏,周智翔.我国台湾地区社区营造政策及其启示[J].规划师,2015(S1):62 - 66.

[7] 于海利.互助与博弈:试论台湾社区营造中多元主体的互动机制[J].湖北社会科学,2018(6):58 - 64.

[8] 刘勇,韩力,侯全华.“社区营造”视角下的历史文化名村保护规划探析[J].建筑科学与工程学报,2017(4):112 - 119.

[9] 周如南,景燕春,朱健刚.灾后重建中的社区营造——地方治理中NGO参与的比较研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017(1):39 - 45.

[10]丘昌泰.社区治理在社区营造中的困境与巩固[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2019(5):57 - 60.

[11]黄建红.三维框架:乡村振兴战略中乡镇政府职能的转变[J].行政论坛,2018(3):62 - 67.

[12]叶洁楠,王浩,杲恬恬.乡村振兴背景下文化传承型乡村景观的存续与发展[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2021(2):19 - 25.

[13]罗文剑,廖坤荣,吕华.农民合作组织与乡村治理:大陆与台湾经验比较[J].台湾研究集刊,2017(6):94 - 102.

[14]霍军亮.乡村振兴战略下的农村公民道德建设[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020(5):68 - 77.

[15]彭永庆.社区营造与民族地区乡村文化建设[J].华南农业大学学报(社会科学版),2017(3):121 - 131.

[16]顾大治,等.基于多元共治平台的社区微更新机制优化探索[J].现代城市研究,2020(2):2 - 8.

[17]马志翔.提升乡村治理能力现代化的路径研究[J].云南社会科学,2020(3):116 - 121.

[18]文丰安.新时代加强农村生态治理的现实困境及可行途径[J].经济体制改革,2019(6):32 - 38.

[19]刘鹏,崔彩贤.新时代农村人居环境治理法治保障研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020(5):102 - 109.

[20]陳国磊,等.中国“一村一品”示范村镇的空间分异格局[J].经济地理,2019(6):163 - 171.

[21] 王国峰,邓祥征.乡村振兴与发展中的产业富民:国际经验与中国实践[J].农业现代化研究:2020(6):1 - 9.

[22] 王东晖.基于产业链视角的我国乡村经济可持续发展思考[J].农业经济, 2020(11):39 - 40.

[23] 唐承财等.基于多主体的传统村落文化遗产保护传承感知及提升模式[J].干旱区资源与环境,2021(2):196 - 202.

[24] 唐燕,张璐.从精英规划走向多元共治:北京责任规划师的制度建设与实践进展[J/OL].(2021 - 04 - 15)[2021 - 06 - 12].国际城市规划:1 - 16.http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20210415.1723.002.html.

[责任编辑:吴才茂]