外附斜拉子结构加固既有多层框架结构抗震分析

翟帅虎,刘 航,王孟鸿

(1.北京建筑大学土木与交通工程学院,北京 100044; 2.北京市建筑工程研究院有限责任公司,北京 100039)

0 引言

我国地处太平洋板块与亚欧板块的交界地带,地壳运动较为强烈,地震活动频率高,强度大,分布广,震源浅,地震活动给我国和周边国家造成了严重的人员伤亡和财产损失[1]。建设“地震韧性城市”是当前国内外防灾减灾领域的最新趋势。2013 年,奥雅纳公司发布了《面向下一代建筑的基于韧性抗震设计的倡议》报告,以城市或建筑丧失功能的时间为评价指标,提出了韧性城市与韧性建筑的设计建议[2]。美国纽约布法罗大学地震工程研究中心提出“韧性”抗震的理念[3],主张通过降低地震发生时的功能损失或提高震后修复速度来实现建筑的“韧性”抗震目标。“韧性城乡”建设成为中国地震局地震科技创新项目计划的4个重点工程之一[4]。本文利用SAP2000有限元软件,通过建模分析,验证了采用外附斜拉子结构加固既有框架结构是一种有效提升结构抗震韧性的加固方法。

1 工程概况

本工程选自某实际工程教学楼,该建筑始建于2006年,为现浇钢筋混凝土框架结构,共4层,其中首层层高为3.6 m,2层~4层层高均为3.3 m,长度方向跨度为36 m,宽度方向跨度为13.5 m,总建筑面积达1 944 m2,具体结构平面布置图如图1所示。本教学楼设计地震分组为二组,抗震设防烈度为8度(0.2g),场地类别二类,特征周期0.4 s。

2 地震波的选取

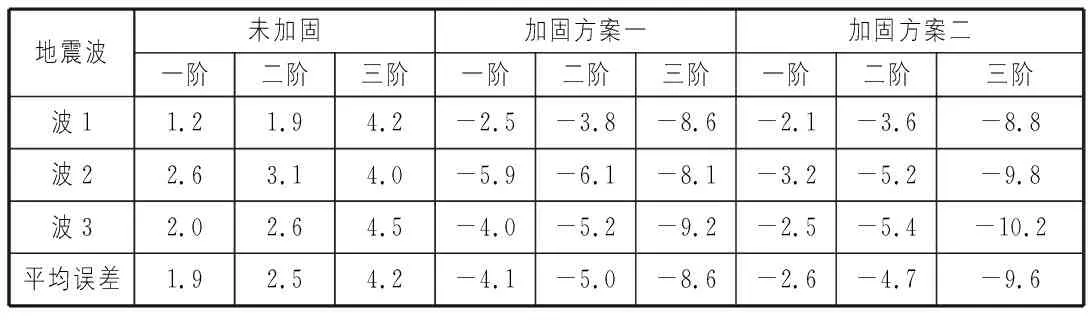

规范[5]规定实际强震记录的数量不得少于2/3,在此选择2条天然波TH056波、TH058波以及1条人工波RH8,以下分别简称波1、波2和波3。其中主向、次向、竖向峰值加速度按1∶0.85∶0.65比例输入。在原结构的基础上,本文制定了两个加固方案分别为加固方案一和加固方案二(下文将会做详细介绍),地震波的选取满足加固和不加固时在主要周期点上统计意义相符,见表1。经过复核,选取的地震波均满足地震动三要素:峰值特性、频谱特性和有效持时。

表1 地震主波频谱特性误差分析 %

3 外附斜拉子结构布置

布置方案:

通过对结构平面结构布置进行分析,可知在地震作用下,结构Y向抗侧刚度弱于X向抗侧刚度,故对结构左右两侧沿建筑高度各布置两跨通高的外附斜拉子结构,根据层间位移分析和剪力分析可知,结构底层位移值和剪力值较大,故对建筑1层全层布置外附斜拉子结构,而建筑结构前后和两侧的布置方案,则通过如下两个计算模型进行比较,如图2所示。方案一:在该建筑两端边跨及中部集中布置支撑,如图2(a)所示; 方案二:在该建筑四个角集中布置支撑,如图2(b)所示。

4 加固效果对比分析

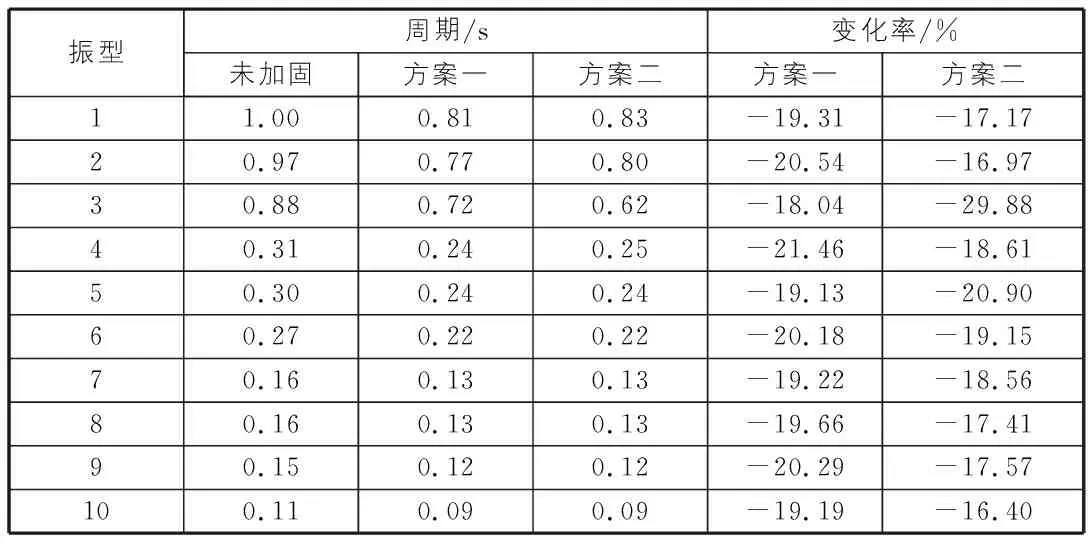

4.1 结构自振周期分析

按 8 度(0.2g)进行抗震复核验算。从表2中可以看出,采用外附斜拉子结构加固后的框架结构,其各阶振型的周期有了明显减小,结构整体刚度明显提高。其中按方案一加固后的框架结构与不加固框架结构相比,第一平动周期下降19.31%,第二平动周期较不加固框架结构下降20.54%,第三扭转周期较不加固框架结构下降18.04%,但第三扭转周期与第一平动周期之比T3/T1=0.72/0.81=0.88扭转周期未发生变化。采用方案二加固后的框架结构与不加固框架结构相比,第一平动周期下降17.17%,第二平动周期较不加固框架结构下降16.97%,第三扭转周期较不加固框架结构下降29.88%,第三扭转周期与第一平动周期之比T3/T1=0.62/0.83=0.75较不加固的0.88减小了14.7%,说明方案二对降低建筑结构的地震扭转作用效果更好。

表2 自振周期对比

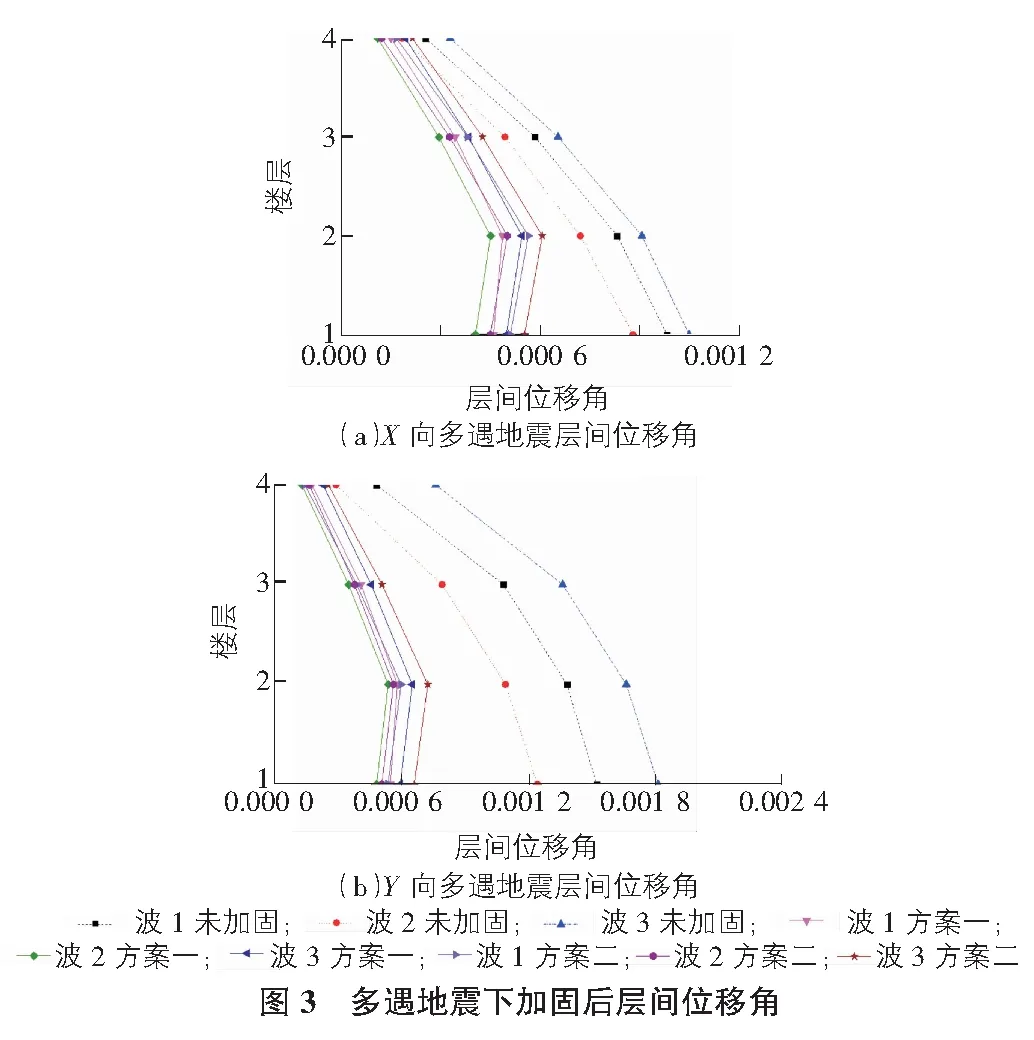

4.2 多遇地震下层间位移角对比分析

最大层间位移角是指按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与该层层高之比,是衡量结构刚度、结构截面大小的重要指标。

Δui=ui-ui-1。

其中,Δui为第i层和第i-1层在楼层平面各处位移差ui-ui-1中的最大值;h为楼层高度。

假定楼板在平面内刚度无限,定义每层柱子的广义位移,对结构在多遇地震作用下进行时程分析,得到结构分别在三种地震波作用下X,Y向层间位移角,如图3所示,从图3(a)可以看出,该结构在三种地震波作用下,未加固的结构层间位移曲线走向基本一致,第一层位移角最大,在X向地震作用下,最大层间位移角发生在波3作用时,其值为0.001 45,并未超过规范要求的框架结构位移角限值0.001 8。但在Y向地震作用下,从图3(b)可看出,框架结构在波3作用时,第一层层间位移角达到0.001 81,超过了混凝土框架结构弹性层间位移角1/550(0.001 8)的限值。经过采用外附斜拉子结构加固后的框架结构,其层间位移角都得到较好的控制,最大层间位移角发生在波3作用时第二层,其中X向层间位移角控制在1/1 600以内,Y向层间位移角控制在1/1 200以内,远小于框架结构处于弹性状态时位移角1/550的限值。还可看出,方案一加固后层间位移角略小。

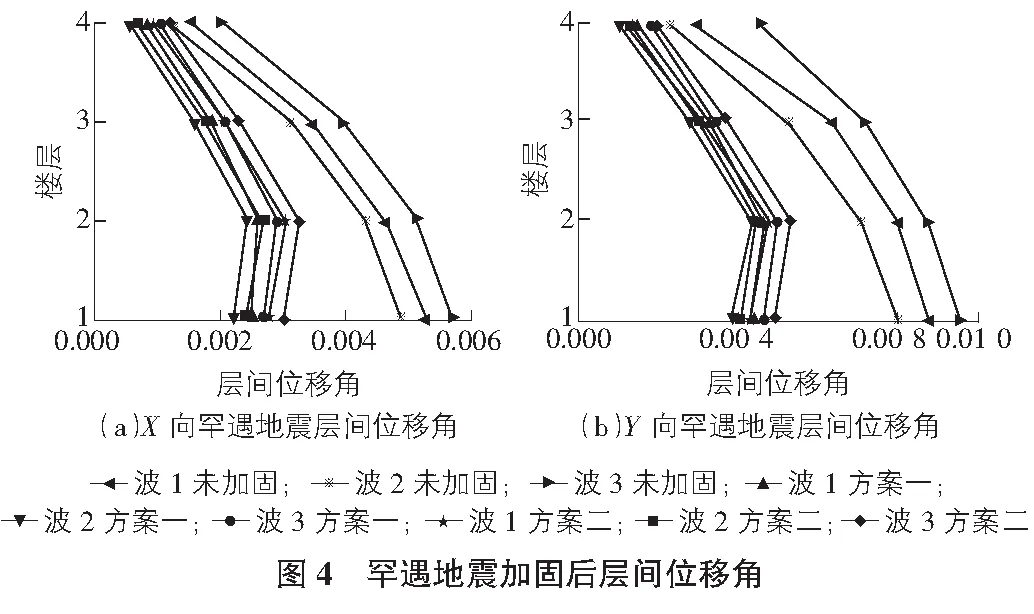

4.3 罕遇地震下层间位移角对比分析

从计算结果可以看出,如图4所示,在罕遇地震作用下,该结构在三种地震波作用下,层间位移曲线走向基本一致,在一层位移角达到最大值,在X向地震作用下,最大位移角发生在波3作用时,其值为0.005 8,如图4(a)所示,在Y向地震作用下,框架结构在三种地震波作用下,最大位移角发生在波3作用时,其值为0.009 6,超过了5倍弹性位移角限值,如图4(b)所示,对照鲁松等[6]提出的可量化性能指标表,可知此时结构受损严重,需要排险大修。在8度(0.2g)罕遇地震作用下,结构在加固后X向和Y向层间位移角,见图4。采用外附斜拉子结构加固后的框架结构,其层间位移角都得到较好的控制,最大层间位移均发生在第二层。其中X向层间位移角在波3作用时达到最大为0.003 0,如图4(a)所示,Y向层间位移角在波3作用时也达到最大,层间位移角约等于3倍弹性位移角0.005 4,如图4(b)所示。加固后的结构位移指标达到规范[7]规定的结构性能水准二的要求,故加固后,结构达到在罕遇地震下,仅产生轻微塑性变形性能要求,稍加修理可以继续使用。可以看出,在罕遇地震作用下,斜拉结构可大幅降低原结构侧向变形需求,起到了对主体框架耗能减震的作用;同时预应力的施加,使结构具有变形后的复位能力,因此,加固后的建筑具有了较强的韧性。

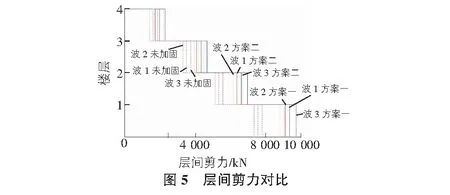

4.4 层间剪力分析

图5给出了罕遇地震下采用不同加固方案的层间总剪力与楼层关系的曲线,从图5可以看出两种加固方法加固后结构基底剪力相差不大,其中波3作用时方案一加固后的框架层间剪力最大。与不加固相比,各层层间剪力均有了不同程度的放大,其中按方案一加固后1层剪力值分别达到9 700 kN和9 300 kN,较不加固增长30.6%和28%,说明加固后结构抗侧刚度明显提高。

4.5 楼层屈服强度利用率对比分析

本文用楼层屈服强度利用率来评估既有结构在罕遇地震下的抗震性能。

其中,γ为楼层屈服强度利用率;qs为地震作用下楼层剪力;qy为既有结构受剪承载力。罕遇地震下加固后楼层屈服强度利用率对比计算结果见图6,通过对比可知,加固后各层屈服强度利用率均有所下降,其中1层降幅最为明显,超过60%,可知在地震中外附斜拉子结构承担了大部分的层间剪力,从而使加固后楼层屈服强度利用率整体在0.7以下,使结构在罕遇地震下也处于微塑性状态,故采用本加固方法可以提高既有框架结构的抗震“韧性”,是一种有效的抗震加固方式。

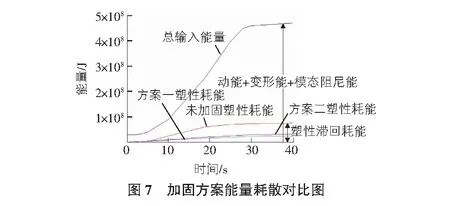

4.6 耗能对比

选取位移响应最大的地震波进行能量分析,其中输入的地震能量分成了结构动能、结构变形能、模态阻尼耗能和结构的塑性滞回耗能几部分。由图7可知,对于未加固的结构,结构的塑性滞回耗能所占比例较大,由此造成的结构塑性损伤也较严重。在总输入能基本不变的情况下,加固后的框架结构塑性耗能占比明显下降,说明增设外附斜拉子结构有效减轻了结构的塑性滞回损伤。从耗能角度还可看出方案一塑性耗能占比略低于方案二,因此按方案一布置更有利于减轻结构塑性损伤。

5 结论

本文将外附斜拉子结构抗震加固技术应用于某多层框架结构中,进行了多遇地震和罕遇地震下的时程分析,并得到如下结论:

1)根据原结构的分析结果,制定了两种外附斜拉子结构布置方案。模态分析结果表明,两种加固方案对原结构第一、第二平动周期都有明显减小,原结构抗侧移刚度明显提高,其中第一种方案略优于第二种,后一种加固方案则对提高原结构抗扭转刚度作用更显著。

2)采用外附斜拉子结构加固后的框架结构与原结构相比,各楼层的层间位移角、楼层屈服强度利用率等都得到明显下降,且层间位移角满足规范要求。在罕遇地震作用下,斜拉结构可降低原结构侧向变形需求,对主体框架起到耗能减震的作用;同时预应力的施加,使结构具有变形后的复位能力,因此,加固后的建筑具有了较强的韧性。加固后的结构最大层间位移角不超过三倍的弹性位移,满足罕遇地震下性能二抗震设防水准,达到产生轻微塑性变形的性能要求。

3)耗能分析表明,加固后的框架结构塑性耗能占比下降,有效减轻了结构的塑性滞回损伤,从而提高了结构抗震韧性。此外,还可发现,第一种加固方案对减轻结构塑性耗能占比略高。