四川省三台县主要药用植物种植情况分析与建议※

●周 霞 王洪苏 林娟 ※※ 张 美 周先建 杜仕静

(1.四川省中医药科学院 四川 成都 610041;2.四川省中医药科学院中药材品质及创新中药研究四川省重点实验室 四川 成都 610041)

四川省三台县位于四川盆地中部偏北,东邻梓潼、盐亭两县,南连射洪、大英二县,西界中江,北接涪城、游仙两区;地势倾斜北高南低,地形属川中丘陵地区,以平坝、丘陵为主,次为低山。地处亚热带,气候温和,四季分明。海拔 307~672 m, 东 经 104°43′04″~105°18′13″,北纬30°42′34″~31°26′35″; 常 年 平 均 气 温 17.5℃ ,日照时长1327.8 h,平均降雨量720.9 mm,适宜植物生长,物种资源丰富[1]。据统计,当前境内植物共269种,其中喜树、三尖杉、凹叶厚朴、银杏、杜仲、天麻、七叶一枝花等药用植物125种。

中药材资源是中药产业创新发展的基础。采挖野生资源,无法保证供给,还会破坏生态,需通过人工种植弥补市场需求[2]。本文结合第四次全国中药资源普查,对四川省三台县主要药用植物种植情况进行调查,以期为药用植物的区域性开发和合理保护提供依据。

1 调查内容

1.1 时间

2018年11月至2019年12月。

1.2 对象

对三台县域内栽培药用植物的种类、分布地区、分布面积和产量等相关信息进行调查。

1.3 调查方法

根据《全国中药资源普查技术规范》要求,通过走访调查和实地调查[3]。在走访基础上,针对某种栽培药用植物具体的栽培区域,深入田间地头或农户家里进行实地调查,以掌握其生物学特性、生长环境、栽培面积和产量,以及药材信息、物候信息、环境信息和病虫害等信息。

2 结果

2.1 三台县主栽药用植物种类及区域分布

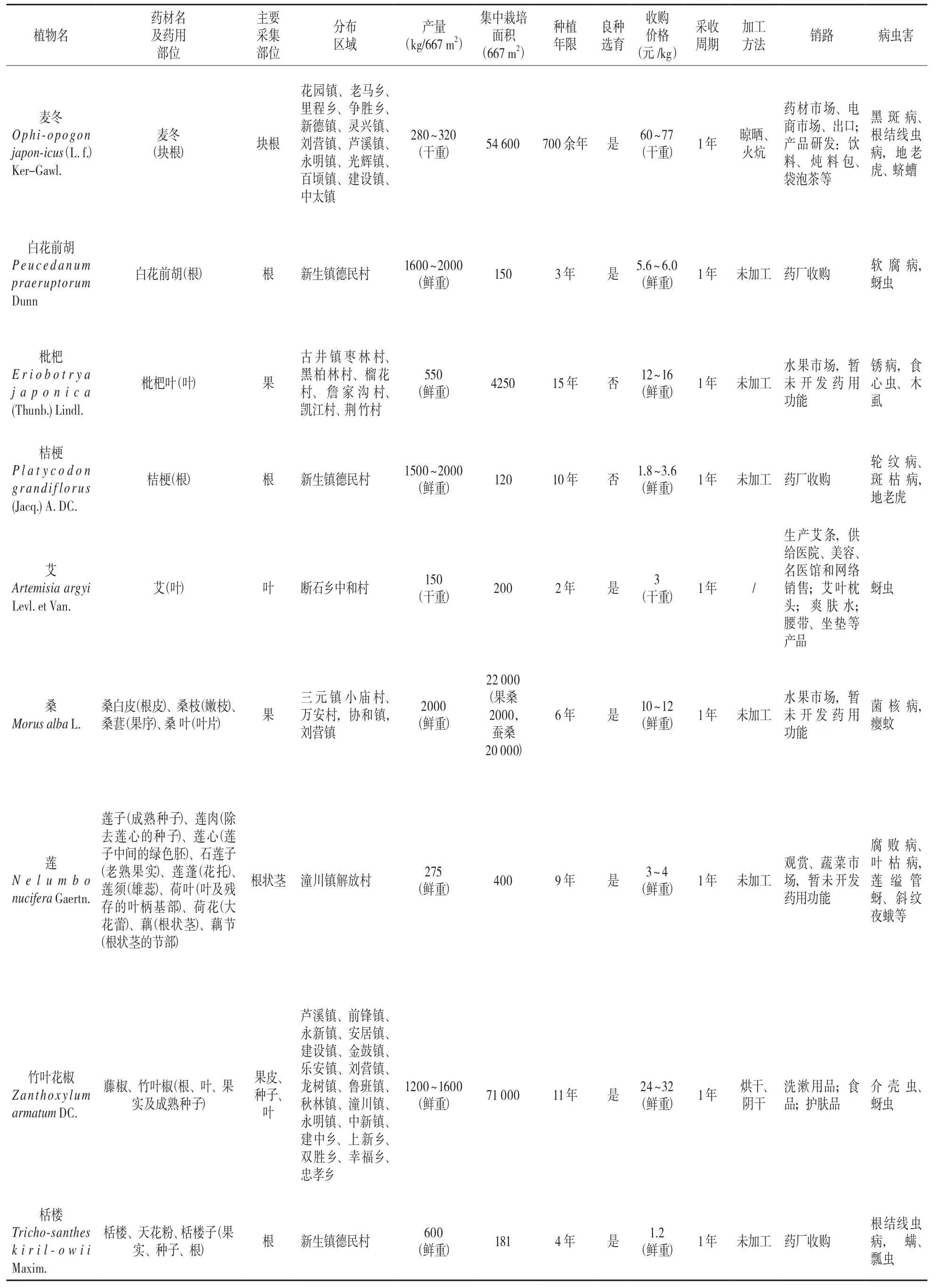

三台县主栽药用植物有麦冬、白花前胡、枇杷、桔梗、艾、桑、莲、藤椒和栝楼9种。三台县主栽药用植物的分布范围及面积,见表1。

表1 三台县主要栽培药用植物种类、分布范围、产量及利用情况

2.2 三台县主栽药用植物调查情况

2.2.1 栽培年限在三台县主栽药用植物中,栽培历史5年以上的有6种,麦冬自唐代以来在该地就有栽培[4]。白花前胡、艾和栝楼栽培历史较短,近5年才开始大面积人工种植。

2.2.2 主栽药用植物品种选育三台县主栽药用植物以道地药材麦冬为主,近年结合发展需求大面积种植了藤椒、枇杷、桑,多样化发展白花前胡、桔梗、艾、莲和栝楼种植。注重良种使用,麦冬以适合本地生长的直立性麦冬为主;结合观光需求,择不同花色的莲;更好适应水果市场,大面积种植果桑;白花前胡、艾、竹叶花椒和栝楼在种植过程中均引进良种。

2.2.3 病虫害在调查区域范围内,各主栽药用植物均有病虫害发生。根结线虫病、软腐病、地老虎、蛴螬等土传病虫害较明显,影响产量和质量,且不易防治。

2.2.4 种植方式经过多年种植经验的总结,三台县目前以“麦冬地+夏玉米”间作为主,结合“麦冬+夏玉米+大蒜”间作、“麦冬+苦瓜+四季豆”“麦冬+苦瓜”“麦冬+豇豆+四季豆” 套种和“苕子(绿肥)+麦冬+水稻”轮作模式进行种植。间作、套作既可提高光能、空间和土地利用率,又能提高经济效益,符合立体农业、生态农业和高效农业的实用科学模式。实行合理轮作,对病虫害防治、地力调节均具良好效果。

2.3 三台县主栽药用植物销售调查情况

调查发现:白花前胡、桔梗和栝楼多被药厂收购;艾和藤椒开发为多种形式的产品,提高利用率、拓宽销路,增加收入;麦冬主要通过药材市场、电商市场和出口出售,并结合多种形式的产品研发和生产;本地栽培枇杷、桑和莲并未形成中药材及相关产品进入中药材市场;枇杷、桑分别以枇杷(果)、桑葚(果)的形式在水果市场进行销售,同时桑以桑叶推进桑蚕养殖,但果桑与蚕桑种植未很好结合;莲主要以莲藕的形式在蔬菜市场进行销售,并结合“十里荷塘”观光旅游的方式增加收入。

3 优势与不足

3.1 发展优势

三台县作为川麦冬的核心产区,也是全国麦冬的最大产业聚集地[5]。近三年,三台县麦冬年均产量均占全国总产量70%以上,出口量占全国总出口量80%,在国内外享有声誉。三台县政府将麦冬、藤椒列为“3+2”现代农业主导特色产业,其发展得到了各级人民政府的高度重视。多地形成“公司+协会+合作社+土地流转大户+共育户带农户”“公司+基地+新型经营主体+农户”等发展模式,既激发了农民种植积极性,也提高了农民收入。

在种植与旅游相结合方面,有潼川镇“十里荷塘”,四川东元果桑采摘节、新德镇枇杷采摘节等。目前,三台县正在打造麦冬小镇、藤椒园区等特色旅游基地。

3.2 存在问题

3.2.1开发利用效率不高除了麦冬、藤椒和艾叶有开发的多样化产品之外,桔梗、前胡等6种药用植物均未充分发挥其应用价值。如枇杷叶、莲种子、胚、老熟果实、花托、雄蕊、叶、花蕾、根状茎、根状茎节部、桑根皮、嫩枝、果序、叶片等均可药用,但在三台县仅在新鲜水果和蔬菜市场流通。同时,三元镇以果桑种植为主,而刘营镇、协和镇以蚕桑种植为主,并未进行有效结合。

3.2.2 专业技术人才短缺,科学种植意识淡薄种植第一线专业人才缺乏,实践积累较多,没有使用相关科学理论为指导[6]。虽然近年三台县农业政府每年对麦冬、桑、藤椒等相关种植户进行种植技术培训,发放标准化栽培技术规程等以提高种植质量,但由于种植户分散、种植面积大、范围宽、规范化种植意识淡薄,以追求经济利益为主等原因,导致标准化种植程度低,质量参差不齐。

3.2.3 现代化技术设备不完善药用植物经济部位的收挖、采摘、淘洗和脱水干燥等初级加工主要靠人工完成,缺乏现代生产线和加工技术。虽然已有专用合作社进行麦冬机械化干燥,但仍有农户采用土炕烘烤,造成熏蒸物残留、营养富集不足等问题,导致药材品质下降,影响推广。

4 发展建议

4.1 借助高校科研院所的人才优势,探索并引进优良栽培技术

结合环境、气候、土壤、病虫害等因素的变化规律,确定各药用植物种植品种的适宜种植期、采收期和病虫害防控期等,从源头上保证中药材质量。同时,在科研基础上,加强药用植物多部位多功能研究开发并加工成产品[7]。如麦冬地上部分可加工成牲畜饲料或宠物食品添加成分。

4.2 吸引企业同政府、农户合作,积极构建蓬勃发展的药用植物种植产业

断石乡中和艾草种植合作社在种植基础上,结合企业进行了多渠道拓展销路,发展良好,但规模不大,可进一步招商引资,扩大种植面积提高产量。

4.3 与第二、三产业相结合,相互促进,协同发展

4.3.1 麦冬围绕麦冬产业开发相关附加功能,如引进大型加工企业,从事麦冬初加工和深加工,开发麦冬食用保健功能等,从而促进原料基地稳定,增加农业附加值,有利于带动第三产业[8]。

4.3.2 桑桑根皮、嫩枝、叶片和果实均有经济价值,可与食品和饮料加工企业联合生产有机果干、桑果酒、桑果饮料、桑果酱、果脯和果茶等饮料和食品等;选择种果叶兼用桑,果实可开发其食用及药用价值,叶提供给养蚕户,并联合丝织厂企业,更好促进种桑养蚕良性有序发展,提高经济效益。

4.3.3 艾加大生产规模,引进加工企业,改善仅靠人工生产艾条、艾枕、艾草坐垫的现状。

4.3.4 莲、枇杷结合中药材种植,更好发挥其作为中药材在市场中的经济价值并创收。

——藤椒种植的应用前景分析