山区公路选线比选分析

马伟彪

摘 要:山区高差大,地形复杂,以G331(第五标段)工程为实例,将初步设计的线位进行局部优化,选择更合理的线位,避免不同设计速度的路段频繁变化。通过路线方案优化来简单探讨山区公路的一些设计要点。

关键词:山区公路;分段设计;垭口选择;展线方式;路线优化

中图分类号:U412.36 文献标识码:A

0 引言

选线是道路线形设计的重要环节,选线的质量直接影响后续的设计指标和工程投资,是一项涉及面广、影响因素多、政策性和技术性强的工作。不同设计阶段的选线工作重点不同,随着设计的深入,选线是不断筛选与重复优化的过程。

1 项目背景

G331东起丹东,西至阿勒泰,是国家公路网中的一条重要横线,整条路线位于我国北部边境,与国家公路网中另外两条纵线——喀纳斯至东兴(G219)、丹东至东兴(G228)一起构成了围绕我国国境的一条边境大环线,在国家公路网中具有特殊的地位和非常重要的意义;根据初步设计文件,G331线青河至富蕴至阿勒泰段公路建设项目(五标段)路线全长约67.841 km,采用两种技术标准如下:

根据《公路路线设计规范 JTG D20—2017》条文说明,不同设计速度之间的频繁变化是诱发交通事故的原因之一,因此采用不同设计速度的路段不应频繁变化,同一设计速度的路段不宜过段,二级公路一个设计路段的长度不宜小于10 km。根据上述条文,考虑设计速度分段的连续性,原初设分段存在不合理之处,在条件允许下对第二段越岭线进行优化,建议将该5.851 km路段的设计速度提高为60 km/h。

2 路线优化原则

(1)合理掌握主要技术指标的运用,灵活使用曲线以适应地形。注意线形高、低指标的均匀变化,力求线形连续、顺适。认真做好复杂地形、地貌及重点工程路段的多方案比较。

(2)路线避免穿过地质不良地段,避免穿过城镇或居民密集区,力求路线与城镇规划相协调、近城而不进城,带动经济发展的原则,适当兼顾地方政府的合理要求,合理选择线位。

(3)纵面线形设计中应深入研究高程控制点,确定其合理高程;要注意陡坡、缓坡的组合,控制最大合成坡度,提升项目安全性。

(4)切实贯彻“保护耕地、节约用地、少拆房屋、方便群众、依法保护环境、保护风景区、文物古迹”的原则。特别是耕地资源,线位布设尽可能少占农田。

(5)充分考虑環保选线,合理利用有利地形,对平、纵、横进行综合考虑,尽量减少废方。注重保护生态环境,减少水土流失。

(6)合理控制工程造价,适当运用技术指标,保证本项目的工程经济性。

3 路线优化的关键选择

越岭线需要克服很大的高差,路线的长度和平面位置主要取决于路线的安排,因此越岭线布设应综合考虑垭口(鞍部)选择、过岭高程及垭口两侧路线展线方案,这三者是相互关系、相互影响的。

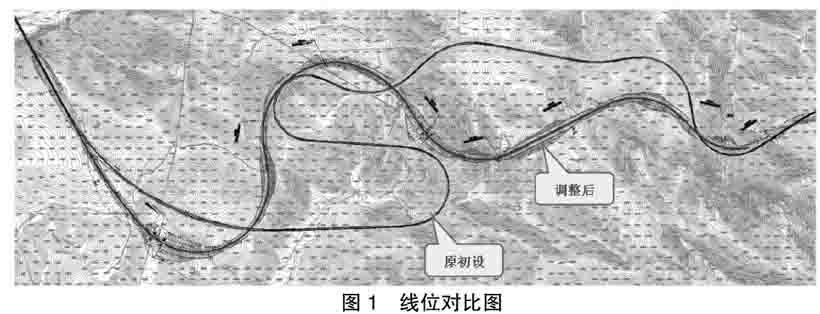

原初设K435+665.584~K441+516.543段长约5.851 km(小于10 km)受地形限制按二级公路(集散功能)取40 km/h设计速度,最小圆曲线半径取极限值R=95 m,最大纵坡5.2%;本次重点阐述本段平面线位优化起终点K439+400(地面标高1 097 m)~K442+500(地面标高993.5 m),平均纵坡=高差/长度=103.5/3 100=3.34%,路线延长系数λ=3 100/1 720=1.802;本次优化结合地形,依山就势,调整迂回路线,优化平纵面,将此段调整为满足60 km/h设计速度的规范规定的路段,也可以避免40 km/h设计速度的路段过短情况,优化调整后路线长度为2 370 m,平均纵坡=高差/长度=103.5/2 370=4.36%,路线延长系数λ=2 370/1 720=1.378。

图1 线位对比图

(1)垭口位置:垭口(鞍部)是越岭路线的主要控制点,在满足路线的基本走向前提下,与展线方案一起考虑。垭口应首先考虑标高较低且展线后能迅速连接山下控制点的;其次再考虑稍微偏离路线方向或标高较高但接线平顺、地质良好与增加路线长度少的垭口。

原除设线位为减少挖方高度,优先经过垭口,采用较小的圆曲线半径(R=150)组合成S型曲线;在增加挖方高度不多的情况下,调整后采用接线平顺,半径较大的半径,但线位经过高程相对较高。

(2)过岭高程:平面线位确定后,不同的过岭高程,直接关系到工程规模、路线长段及线形指标,且影响前后的展线设计方案。

本次调整后局部垭口挖深较原初设大,最深达22 m,虽然土石方工程比较集中,路基防护难度加大,但有效降低了过岭高程,缩短之后展线长度,改善了行车条件。

(3)垭口两侧路线展线方案:路线展线的基本方案有

三种,第一种为自然展线,第二为回头展线,第三为螺旋展线。

原初步设计线位利用山包采用回头展线,短距离克服了较大高差,但平曲线半径小(半径为95 m),满足不了60 km/h行车速度指标,直接造成本项目设计速度分段频繁,埋下交通隐患。

优化调整后线位采用自然展线,符合路线的走向,以合

适的纵坡利用山嘴或侧沟来展线,增加路线长度少,线形好,满足60 km/h行车速度指标。

4 路线优化的方案比选分析

此段原初步设计速度为40 km/h,平面曲线最小半径为95 m,纵坡最大为5.2%;平面线位通过调整优化后,路线减短0.73 km,平面线形指标得到较大改善,虽然最大纵坡5.2%设置的长度增大,但挖方和填方均大幅度减少,且优化后取消了原初步设计9×30 预应力混凝土连续小箱梁大桥,设计速度可以调整为连续60 km/h。

5 结语

路线设计是公路设计中的先行者,选线的质量直接关系到道路的使用质量和工程造价。对于山区公路,受制约的因素较多,路线选择需综合考虑多方面因素,选择合理的垭口位置、过岭高程及展线方式,多方案比选论证,并结合地方需求,才能保证最优的设计方案。

本次G33设计综合考虑多种影响因素,对原初步设计线位进行优化调整,结合地形,依山就势,逐步爬坡,避免高低来回走线,造成越岭线爬坡展线长度有较大损失,产生不必要的大纵坡度路段,改善了线形指标,并避免原初步设计中速度分段不合理之处,行车更为安全舒适。

参考文献:

[1]李梦涛.对西北地区高速公路选线的认识[J].江苏交通科技,2020(4):5-10.

[2]赵刚.山区高速公路选线设计[J].山东交通科技,2021

(2):105-107.

[3]原英杰.山区越岭公路选线研究[J].山西交通科技,

2020(4):64-66.