我的小花加入了“狗黑帮”

骆以军

在我还是小孩的时候,有一天我突然想:我的前世在天庭说不定也是有来头下凡的,孙悟空那时在天庭当了个弼马温,我肯定在天庭干过“弼狗温”,我实在从小对狗就特有办法。而且就像某些人(譬如曹雪芹)天生具有品鉴女子如钻石切面之美的能力,我也有好像可以让一只小狗对我绽放最珍贵特质的天赋。

我在阳明山住的最后两年,收养了一只叫小花的流浪狗。原本是在我们住处再往上一点,一帮大学生在喂它, 但因小花太爱把那些男孩女孩的鞋叼走找不见,他们就驱逐它,这狗不知怎么嗅出我的狗灵魂,跑来赖上我。小花虽是吃我的,天冷时也进我屋里睡,但终究是流浪魂;它常一出门就是一两个礼拜才回来,到后来甚至一个月都不见踪影。我那时二十多岁,第一次体会这种爱的悬念和不确定性。我常想,若是在它头上装一台小型摄影机,跟随它的冒险和流浪,一路会看到什么样的景观呢?有一次我带它和另一只小狗在公路散步,它突然如箭一般射出去,钻进窄小公路旁的树丛,和什么东西发生着激烈的搏斗。过了一会儿,它叼着一只体积跟它差不多大,羽翼斑斓,垂着长尾翼的美丽雉鸟钻出来。我快昏倒了,“小花!你杀了一只凤凰?”

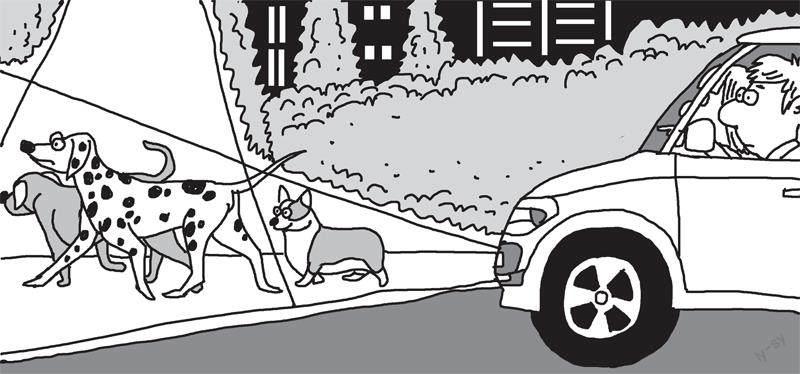

有一天夜里,我和当时的女友开车去超市买消夜,经过附近的大弯道时,发现路边街灯暗影下,有一列大狗排队走着:拉布拉多,德国牧羊犬,罗威纳,大麦町——阳明山有许多血统非常好的弃犬——也就是说,我们撞见了深夜山里的某个狗帮派的队伍。但看到队伍最后一只,我们俩不禁惊呼:“那不是我们家小花吗?!”没想到它参加了犬类的“黑帮”,而且整列中只有它腿短且身形粗胖,很明显是这狗帮派里的最小咖。

还有一次,我朋友上山,我开车载他们到惇叙高中附近吃凤梨苦瓜鸡,那里距我的住处开车都要十来分钟,算是颇有段距离。那里是随意搭的棚子下放了十几张圆桌,上铺薄塑料纸,用粉红塑料免洗碗,除了一锅小罐瓦斯烧的鸡汤,主要还有水莲、山茼蒿这些炒野菜。地上跑着一些野狗,向不同桌乞食,我也就顺手将一些鸡肉丢给它们。突然我发现脚边的一只野狗,“你不是小花吗?竟然给我跑来当丐帮?!”这混蛋也是直到我吼出声,才认出正丢鸡肉给它吃的,是它的主人。

有一次我听见附近前山公园那儿,狗叫声凄厉交错,想是捕狗队来抓狗了,心里很替小花担心。等了两天,它还没回来,我已做好准备去常兴街关押流浪犬的地方找我的狗了。突然,“扑啦”一声,小花回来了,两眼发亮,脖子上有一条长长的豁口,想是被捕狗队用那种铁丝圈套箍住了脖子,这个自由魂,竟还是挣脱了。啊!我实在是太爱这只狗了,它如果是人,或我如果是狗,我俩一定结拜啊,气味实在太相投了。对了,有一次我去纱帽山后面一片种满茶花的无人山坡找小花,发现一个大坑,里头堆着上百只五颜六色的球鞋,还有女生的鞋子,想象当时它叼了各处的鞋,就来此埋在“千鞋冢”吗?

当然自由的代价,就是我心目中这只“为犬当如是”的流浪之王,看遍公路电影的家伙,只活了五岁多,主要还是中间一次心丝虫病,几乎要了它的命,那之后就元气大伤了。

(摘自《纯真的擔忧》,河南文艺出版社,刘玉兰图)

——电影《邱少云》观后