北宋“导卫”“从卫”石俑的文化艺术分析

杨伟朋

河南省方城县金汤寨村群众于1971年2月在寨内发现一处北宋墓葬,墓中出土石俑13件,其中女俑3件,男俑10件。有2件石俑根据其铭文可以明确判断其为北宋时期的“导卫”“从卫”石俑(图1、图2)。

“导卫” 俑高44厘米,“从卫”俑高43.5厘米,均立于方座之上,采用石灰岩雕刻而成。其中,“导卫”石俑所执器物不全,“从卫”男石俑外形基本完好,所执器物残缺。石俑表面分别饰有彩绘,所绘颜色大都脱落,俑身上仅残存有少量的朱色。

“导卫”俑面型方正肃穆,头戴软脚幞头,里着内衣,外穿长袍,腰间系红色革带,并垂于膝下。石俑体腹下系有围裙,穿长裤,双足蹬靴,立于方座之上。此俑双手上举,似执有物,出土时已佚。在底部方座的正侧面,阴刻“有宋范府君之導卫”铭文(图3),可以明确其为导卫。

“从卫”石俑身着圆领右衽长袍,头戴高檐巾,长袍前襜(古代一种短衣)折在革带内。内穿长衫,外罩红色齐膝衫,衫外飘曳两条宽带。胸前束红色革带,垂于背后左臀部。双手执长柄伞,立于方座之上,伞上半部分残缺,仅余伞体下半部和伞柄。方座正侧面阴刻有“有宋范府君之从卫”铭文 (图4),左侧面阴刻有“尚千万岁”铭文(图5)。

根据墓葬中出土的铭文砖得知:这组石俑的主人是北宋尚书左丞范致虚之父范通直,石俑是陪葬仪仗俑中的“导卫”和“从卫”。据相关历史文献记载,“导卫”是指官员出行时在前面开路的仪仗队,“从卫”则是随从仪仗队进行护卫之人,在官员出行时担任卫护、防守之职。《宋史·仪卫志》中有载:“导从之制,唐已前无闻焉。”可见“导卫”“从卫”在宋代才出现在仪仗队伍中,唐之前并没有这样的人员设置。

在中国丧葬文化中,墓俑是我国古代重要的明器之一,最早是指出现在古代墓葬中的偶人,是用以陪葬而专门制作的。“始作俑者”便出于此,见于《孟子·梁惠王上》:“仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎?为其象人而用之也。”宋朱熹在《孟子集注·梁惠王上》进一步解释:“俑,从葬之木偶人也。古之葬者束草为人以为从卫,谓之刍灵,略似人形而已。中古易之以俑,则有面目机发,而大似人矣。故孔子恶其不仁,而言其必无后也。”《左传·哀公十五年》中所记载的:“事死如事生,礼也。”这是由于古代科学技术不发达,丧葬习俗受灵魂观念支配,人们大都希望自己死后能过着和生前一样的生活。

北宋时期,是中国古代墓俑文化艺术一个非常显著的转折点,与前面唐代墓俑相比,其无论在俑的随葬数量上,还是在质量上,宋代的墓俑都呈急剧下降趋势。作为当时的政治、经济、文化中心区域的河南地区,在近现代的科学考古发现中,除去北宋皇陵石刻外,仅有2座宋墓出土有石俑,上述2件“导卫”“从卫”男石俑就出土于北宋尚书左丞范致虚之父范通直墓葬之中,即1971年河南方城县金汤寨村宋墓;另一座出土石俑的墓葬为范致虚母亲疆氏之墓,即1958年方城县盐店庄村宋墓。据《宋史》《方城县志》等历史文献记载,范致虚兄弟五人在宋代都在朝中为官,范致虚父亲为太子太师范通直,母亲为荣国夫人疆氏。北宋时期,阴阳堪舆盛行,认为陵墓对后世子孙兴旺发达影响极大,加之事死如生观念的影响,石俑就成了一种显示家族势力、身份地位的随葬品之一。

再看这2件石俑的制作工艺技术,采用了北宋石雕技法中的圆雕工艺,由石灰岩青石雕刻而成。石俑的冠帽服饰表面用平刀工艺,线条转角处用圆刀工艺,最后用工整简练的刀法,雕刻面部五官形态。石俑雕刻成型后,俑体上施以彩绘,增强墓俑的艺术效果,使石俑更具真实感。在制作技术上,工匠的雕刻刀法圆浑流畅,无刀口痕迹,人物形象和服饰雕刻自然,人俑面部写实略加夸张,且对俑自身携带的器物也做了精细的刻画,恰当地表现了“导卫”“从卫”石俑的身份、职司及性格等特点,显示出宋代圆雕技术的高度成熟,虽然没有巩义北宋皇陵石刻雕像的宏伟气势,但也是不可多得的北宋艺术精品。

宋代墓俑的下降,主要是由于当时整个国家的政治制度和封建社会经济的发展以及由此影响的思想意识发生了改变。由于国家受到侵扰,社会动乱,一般人只贪图现世的生活享受,对送死俑人已不太重视;另一方面,是为了“节俭”,多数改用纸扎明器送葬。宋赵彦卫《云麓漫钞》载:“古之明器,神明之也,今以纸为之,谓之明器,钱曰冥财。”又孟元老《东京梦华录》云:“诸门纸马铺,皆于当街用纸衮叠成楼阁之状。”从以上的一些记载,说明了宋代风行纸糊明器(冥器)并于葬时焚烧,一如清代风习。由于这种原因,宋代墓俑少见也就是很自然的了。以上仅是一般的情况,河南方城的两墓葬保留石俑这一葬俗习惯则是特殊的实例,也是家族财富和实力的一种体现。

我们再来分析一下方城的范致虚家族,就可知道为什么这一家族会有这样的财富和实力。

范致虚,字谦叔。原籍建安郡高平(今属福建)人,后迁居唐州方城县。宋哲宗元祐三年(1088年)中进士,官居太学博士。范致虚因太常博士邹浩诤谏勿立刘后为皇后事被削官,羁管新州。范致虚因给邹浩饯行而获罪停官。徽宗嗣位,召见范致虚,授给他执掌规谏讽谕的左正言官职,后出任郢州通判。崇宁初年,改任负责记录皇帝言行的起居舍人官职,继而提升为执掌起草诏令的中书舍人官职。不久,改任兵部侍郎。政和七年(1117年),官居侍读、修国史、刑部尚书,迁尚书右丞,进左丞,后以母丧罢。宣和七年(1125年),以陕西五路经略使率兵勤王,为北宋时的一位抗金将领。高宗即位,徙知邓州,因兵败失城责安远军节度副使、英州安置。绍兴七年(1137年),高宗至建康,召复资政殿学士、知鼎州,行至巴陵卒,赠银青光禄大夫。《宋史·范致虚传》中记载:“范致虚,字谦叔,建州建阳人,宋徽宗时任北宋尚书兵部侍郎兼侍讲同修国史,历知东平府、大名府、河南府等。”从范致虚生平来看,我们知道其在北宋时期应是一位身份显赫的官员,下面我们再了解一下他的家族及其在方城的墓葬群。

在1958年至1986年期间,河南方城县古庄店乡盐店庄村和金汤寨村先后发现3座墓葬,均为典型的宋代砖券墓,其所蕴含的文化信息极其丰富,将宋代的建筑、绘画、服饰、器用、民情及风俗融合在一起。经考古工作者科学勘探发掘后,先后出土各类器物共计200余件,其中包括铁器、银器、铜镜、瓷碗以及石刻等。

其中,3座墓葬中分别出土了不同类型的铭文砖和墓志石,墓砖铭文分别以隶书、篆书、楷书模印而成,为我们进一步探寻墓葬的主人,提供了重要的依据。

1958年初,方城县盐店庄村发现的宋代墓葬中,棺床面上铺有30多块篆书铭文砖,其中载有:“人孰无亲,亦既念子,哀我人斯,负土封此,毋戕我宫,毋斧我松,我筑孔艰,我植孔勤,勒铭于兹,以告后人。有宋宣和改元十一月,为故赠太子太师范公之配荣国夫人疆氏之墓。男:致君、致明、致虚、致祥、致厚泣血铭。”计84字。由此可知此墓葬为范致虚母亲荣国夫人疆氏之墓(图6),同时也了解到范致虚家族有兄弟5人,分别为范致君、范致明、范致虚、范致祥、范致厚,范致虚为范氏家族第三子。

1971年2月,在方城县盐店庄村宋墓东北方1公里的金汤寨村,又发现一座宋代墓葬,发现墓葬四壁砌有隶书和篆书的铭文砖(图7、图8),其中隶书铭文砖写有:“人孰无亲,亦既念子,哀我人斯,负土封此,毋戕我宫,毋斧我松,我筑孔艰,我植孔勤,勒铭于兹,以告后人。宋建安范府君之墓,绍圣改元,男致君、致明、致虚、致祥、致厚泣血铭。”计66字。其内容与盐店庄村宋墓铭文砖相似,根据铭文内容和相关历史文献,我们可以看出此墓为范致虚父亲范通直墓葬。

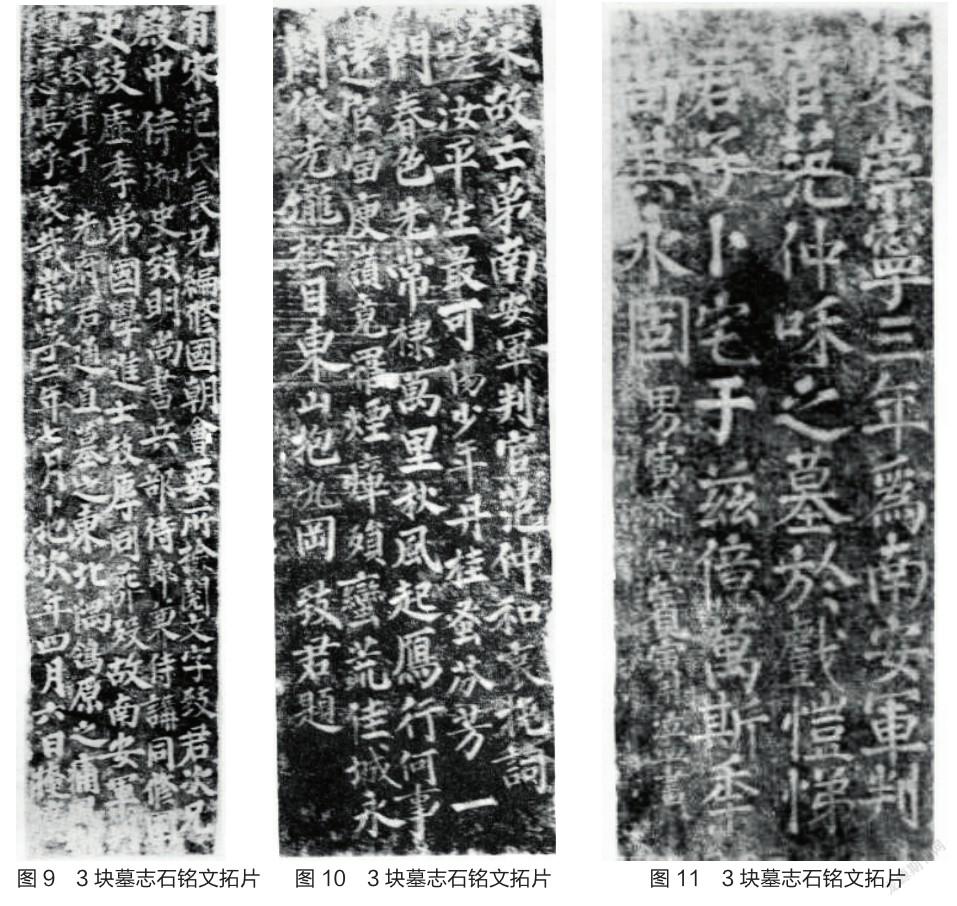

1986年在方城县金汤寨范通直墓的东北方约100米处又发现一座宋代墓葬,该墓墓壁上有铭文砖130余块,还有墓志石3方(图9、图10、图11),其一铭文为:“有宋范氏长兄编修国朝会要所检阅文字致君、次兄殿中侍御史致明、尚书兵部侍郎兼侍讲同修国史致虚、季弟国学进士致厚,同葬殁故南安军判官致祥于先府君通直墓之东北隅。鸰原之痛,風树缠悲。呜呼哀哉!崇宁二年七月卜地,次年四月六日掩圹。”共101字。其二铭文为:“宋故亡弟南安军判官范仲和哀挽词,嗟汝平生最可伤,少年丹桂早芬芳。一门春色先常棣,万里秋风起雁行。何事远官留庾岭,竟罹烟瘴殒蛮荒。佳城永閟依先垅,极目东山抱九冈。致君题。”共74字。其三铭文为:“宋崇宁三年为南安军判官范仲和之墓。于戏!恺悌君子,卜宅于兹。亿万斯年,尚其永固。男寅恭、寅宾、寅用泣血书。”共计44字。3方志石合计229字,墓志铭由墓主人的兄、弟、子分别刻石,长兄范致君以诗为哀挽词,此类做法在随葬墓志石中十分罕见。

至此,从3座墓的铭文可以看出,此墓葬是北宋尚书兵部侍郎范致虚家族墓葬,墓主分别是范致虚母亲、父亲、弟致祥之墓。据《宋史》记载,范致虚是建州建阳人,在范致虚知邓州时,其父母随寓于方城而殁。其母赠荣国夫人,其父赠太子太师,死后葬于金汤寨。《宋史·范致虚传》载,范致虚曾任宋钦宗时尚书右丞“徙知邓州”。《方城县志》又载,其兄弟致君、致明、致祥、致厚均流寓方城。宋徽宗赵佶曾为其亲题“炼真宫”。

从范致祥墓志可以看出,范致虚兄弟五人均在朝中为官,范致虚在其兄弟五人中官阶最高。长兄范致君,为国朝会要所检阅文字,次兄范致明为殿中侍御史,其四弟范致祥为北宋南安军(治所在今江西大余)判官,五弟范致厚为国学进士,靖康元年为“宣教郎通判莱州”。

方城在宋代属于邓州,范致虚曾两次任邓州知府。在此期间,其家族由福建建州建阳县流寓方城,去世后多葬于方城。据地方志记载,范致厚墓在距金汤寨11公里处的招扶冈,清光绪年初,在范致厚墓旁发现其侄女范颐奴墓志。

由范氏家族的3座墓葬,我们可以看到北宋时期社会风俗发生了变代,但是传统的丧葬文化习俗是不可能完全消失的,在河南的一些地方仍然保持着以俑作为随葬物品的旧文化风俗,在这些墓葬发现的石俑、瓷俑、砖俑等,虽然它们在数量和质量上不能与唐代相比,但其在墓俑的制作质料和表现形式以及雕刻手法、艺术风格、文化内涵等方面仍然有所变化和提高,至少是丰富了宋代墓俑雕塑的种类和特色。