面向创新创业教育的平台化教学体系建设与教学模式改革

郑伟南

(吉林建筑科技学院,吉林 长春 130114)

我国高校早期创新实践教育主要立足于实验、实习、课程设计和毕业设计等实践教学活动[1],旨在培养学生的工程实践能力、分析和解决问题能力。融项目于教学、融创新于实验项目、融科研训练于教学等教学思想与模式得到广泛应用;丰富多彩的创新实验教学资源、创新创业研究实践基地、工程训练中心等硬件教学平台,能够有效地支撑高校创新创业教育改革与实践。

李克强总理在2015年政府工作报告中指出要把“大众创业、万众创新”打造成推动中国经济继续前行的“双引擎”之一。自此各级教育主管部门持续推动创新创业教育,且全国各高校均对创新创业教育进行了改革与实践并取得了一些成果,但是也凸显出了很多问题,例如,教育经费不足,尤其是课外;教学模式改革、教学体系建设、教学内容更新、师资队伍建设等深层次理论问题需要持续改进;创新实践项目层有待提高;创新实践活动内容多样化程度不够,学生覆盖面不广。

创新创业教育要面向全体学生,融入人才培养全过程。[2]要将专业教育、学生竞赛与创新创业教育深度融合,并转变教育思想、更新教育观念,以提升学生的社会责任感、创新精神、创业意识和创业能力为目标,因此以学科竞赛、大创计划为导向的实践教学体系建设与实践非常重要。[3]从创新教学内容和体系、创新教学的方法和手段、科技创新和各类竞赛的协调和促进等方面进行研究,不断提高应用型人才培养质量。构建基于大学生创新创业能力提升的平台化教育体系构建模式与联动运行机制,并从体系整体和大学生个体两个维度探索创新创业成才的 规律。

一、“三融合三促进”的平台化实践教学体系建设

形成“产教融合,以产促教;科教融合,以科促教;赛教融合,以赛促教”“三融合三促进”的实践教学理念和思路,构建符合学院特点的“以基础训练、学科训练、综合训练、竞赛训练、创新创业训练”的创新创业平台化,融知识、能力、素质教育于一体的实践教学体系,为全面培养各类创新创业及工程技术应用型人才搭建更加综合和广阔的 平台。

图1 “三融合三促进”平台化实践教学体系

(一)多平台类型联动体系

围绕学院“面向城乡建设、运行和管理领域,以强化学生实践能力和职业素质为主线,培养适应生产一线、专业技能扎实、善于实践创新的应用型人才”培养定位,构建了“创新创业大赛与学科竞赛+实验室+校内外实践教学基地+创新创业实践实习基地+科研平台+工程训练中心”等多平台类型联动体系,并通过开设公共选修课,举办讲座、论坛、训练营等活动的方式,形成从理论到实践全方位立体化的教学运行流程,从而建立稳固的创新创业教育长效运行 机制。

以吉林建筑科技学院电气信息工程学院为例,该学院积极组织并指导学生参与各类竞赛,以“互联网+”创新创业大赛、机器人大赛、大学生电子设计竞赛为主,拥有实验室31个,设备1464台套,价值3000余万元,建设“GE自动化&控制联合示范中心”等校内外实践基地20个,拥有省级创新创业教育基地1个,“超低能耗示范建筑应用研究平台”等3个省级科研平台,1个工程训练中心。以学校丰富的软、硬件教学资源为载体,构建一个优质资源和技术聚集、筛选、整合的通道和平台。通过多平台的资源整合、交流和融通,实现创新应用型人才培养。

(二)产教融合,以产促教

产教融合背景下,社会经济、文化、人口、产业发展变化等均会直接影响高校创新创业教育的教学内容与形式,使学生能够自由主动参与且形式多样,教学的内容灵活多变、实施的方式多元化。学校和企业寻求在各个方面合作与交流,通过教育部产教融合项目,建立产学研学院等方式,从学生培养的目标、培养的模式、课程的设置到师资的组成、教学方法的实施等各方面推进产教融合,以产促教,逐步实现教学与生产融为一体,把产与教进行紧密连接。学校目前已成功立项并推进“应用型人才培养模式下的测控专业系列课程教学内容与课程体系改革”等教育部产教融合项目20余项,与汉能集团合作建立了“新能源产业学院”等。

(三)科教融合,以科促教

逐步完善理论授课内容“科研融入”、实践教学资源“科研渗透”、教师团队水平“科研提高”和创新应用型人才培养的“科研引导”,形成“科教融合,以科促教”创新实践教学机制;将校内与校外两个层面相结合,搭建包含学生综合素质及能力培养、企业能力深度拓展等模块的创新创业教育培养体系;在校内,学生通过理论课程学习,完成专业知识积累;通过实践类课程学习,得到实践能力培养,在企业完成产业知识拓展,使知识运用能力、工程实践能力得到提升,使其以更好地满足迅速发展的信息产业岗位需求;使“科教融合、项目驱动”的人才培养理念落到实处。

学校教师积极带领学生参与科研项目研究,包括与企业合作的横向科研课题,并将科研项目内容转化为毕业设计、课程设计等实践教学内容,学生在教师指导下独立申报并立项省级、国家级创新创业计划训练项目百余项,发表相关学术论文百余篇,申请专利10余项。

(四)赛教融合,以赛促教

教育部高等教育司在《关于鼓励教师积极参与指导大学生科技竞赛活动的通知》明确指出,“积极开展大学生科技竞赛活动,有利于教学与科研的结合,有利于培养学生的实践能力、创新精神和合作精神,有利于推动教学改革和教学建设,是非常有意义的工作”。学科竞赛以相应的技术研究为主线,能够有效促进学科之间的交叉与融合,形成系统性、系列化、特色化专业知识技术体系,并持续带动课程体系、工程实践等方面的深刻变革和实践。因此,各学科竞赛对大学生创新实践能力培养的促进作用有独特优势,已经成为现今各高校创新创业实践教育最理想的 载体。

推进创新创业教育教学体系改革,将大赛与课程相结合,把参与大赛作为课程实践考核的一个环节,引导大学生将创意想法转变成实践项目,做到创新创业教育融入人才培养全过程,以赛事促行动,激励大学生参与大赛各级赛事,丰富实践经历。除了促进教学改革、促进理论教学外,那么对学生来讲,参加竞赛是一次锻炼的好机会,也是对平时学习的一种检验。大赛锻炼是全方位的,不仅仅是对平时所学知识的应用,锻炼了动手能力,也是锻炼团队合作能力,发现问题、解决问题的能力,还有坚持不懈的精神。每年学校均有多支队伍参加数学建模竞赛、“挑战杯”科技创新竞赛,“互联网+”大学生创新创业大赛、大学生机器人竞赛、大学生电子设计竞赛等,并取得优异成绩。

加强赛教融合的机制建设,分别在学校不同学院的专业实验室基础上建立了“人工智能与机器人” “电工与电子创新设计” “工程技能训练” “数学实验与数学建模”等十个创新教育平台。

二、“分层推进、多元结合”的实践教学模式改革

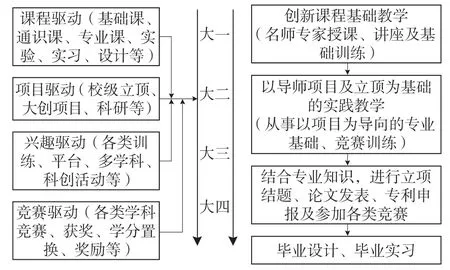

进行“分层推进”实践教学方式改革,即基础普及层、综合提高层、研究创新层,将基础实验、验证实验、综合训练、学科竞赛互相融合。以科技竞赛和科技创新活动为载体,将“学、研、做”相结合、创新创业竞赛与教学相结合、创新创业项目与教学相结合、科技竞赛与教学相结合。基于多元结合思想修订人才培养方案,开设系列课程,构建由学生结合理论所学知识,自主选题、设计、制作科技创新作品、竞赛、论文、获奖及创业规划的完整创新实践教学新模式。

修订应用型人才培养方案,完善“素质教育模块”+“基本技能模块”+“专业技能与能力模块”+“综合应用能力与创新能力模块”的四个层次课程体系建设;将专业理论知识、实体实习实训资源、教师科研项目资源、实际工程资源、行业企业资源等进行整合,开设创新思维训练、创业团队训练等创新应用型人才培养系列课程,形成由大一到大四的贯穿式教学体系。大一以兴趣为导向,完成对应通识类课程的选修;大二开始参与科创活动、科研立项、专业基础课程学习;大三开始专项训练、参加学科竞赛、撰写论文、申请专利等;大四进行毕业实习、毕业设计等实践类课程、创业竞赛等内容。

图2 “分层推进、多元结合”的实践教学体系

三、授课教师+助理教师+班主任的“三师模式”

硬件是基础,人才是关键。强调教师“双师型”、学生“应用型”,聘请多位行业企业专家,与本校教师队伍构成一支从事本科生创新、科研指导的学历层次高、创新意识强、实践经验丰富、年龄结构合理的指导教师流动指导体系,构建工程训练综合能力竞赛指导团队、创新指导团队、校内外实践指导团队,形成授课教师+助理教师+班主任的“三师模式”。

授课导师包括教授专家、行业企业专家,负责讲授基于工程实际的优质创新创业课程;助理教师全程导学,线上答疑辅导;专业团队教学支持,全天候课程运营服务。每个班级配有一位班主任,负责线上、线下活动组织,资源对接,教务管理。

四、结语

围绕学校“面向城乡建设、运行和管理领域,以强化学生实践能力和职业素质为主线,培养适应生产一线、专业技能扎实、善于实践创新的应用型人才”培养定位,构建 “创新创业大赛与学科竞赛+实验室+校内外实践教学基地+创新创业实践实习基地+科研平台+工程训练中心”等多平台类型联动体系,形成“产教融合,以产促教;科教融合,以科促教;赛教融合,以赛促教”“三融合三促进”的实践教学理念和思路,构建符合学校特点的“以基础训练、学科训练、综合训练、竞赛训练、创新创业训练”的创新创业平台化,融知识、能力、素质教育于一体的实践教学体系,为全面培养各类创新创业及工程技术应用型人才搭建更加综合和广阔的平台。