少数民族地区农村婚姻过密化:特征、后果与治理

——基于湘西BM村的田野调查

周忠华,黄 芳

(1.湖南文理学院 湖南农村基层治理与发展研究中心,湖南 常德 415000;2.湖南文理学院 芙蓉学院,湖南 常德 415000)

一、文献回顾与问题的提出

家庭是社会有机体之细胞。随着工业化、市场化、城镇化的推进,家庭发生了革命性变化,如此,作为家庭成立之基础的婚姻亦悄然发生了革命性变化,特别是近亲婚配基本禁绝,婚姻圈的空间结构正在发生深刻的演化,出现了本地、近邻、异地并存的现象。对于本村婚的研究,学界已有一定探析,总体说来,这些研究可分为三种进路:一是以社会变迁和转型为背景,以现代化理论为指导,以批判的方式探析本村婚。这不仅是因为引介了西方婚姻现代化理论,更主要是与中国社会转型和民众对转型的体验密切相关。中国传统的婚姻圈基本上是由血缘关系构成,即便是由地缘关系促成,也不过是血缘关系的投影。因为在中国这样“稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的”[1]。如此,血缘关系成为中国传统婚姻圈最主要的社会支持网络。一般的研究也多以血缘关系作为婚姻圈研究的切入点,从本村婚后果——人口素质不高、影响民族素质,形成宗族势力、影响基层民主建设,人际关系亲密、影响各种信息交流,等等——展开批判性讨论,并提出相应对策。二是把本村婚的研究由空间结构视角转向社会关系视角,由线性进化思维转向了多元演进思维。因为随着研究的深入,学者们发现反应婚姻圈的确切指标是婚姻的社会关系的链接纽带和运行状态,而不是其空间结构,进而把婚姻的社会关系作为讨论本村婚的重点,这就打破了单一线性进化的思路,弥补了婚姻圈现代化变迁理论的不足。三是多视角、多侧面研究本村婚现象,形成多种关于本村婚的结论,例如杜芳娟和朱竑从文化扩散和文化整合的视角进行了研究,认为虽然族群内部原有稳定性被打破,但为了保留族群语言、文化习俗,维系族群认同,在一定程度上促成了本村婚现象[2]。阎勤民亦从文化视角展开研究,认为婚姻涉及人类种质、体质和文化素质的优化组合与整体发展,择偶对象是否为本村的或者近邻取决于婚姻圈选择与开放的程度[3]。王思斌认为亲属化是促成本村婚的自我整合机制[4]。

以上三种进路集中探讨了本村婚的成因与后果,却忽视了婚姻过密化现象。所谓婚姻过密化,是指各婚姻要素在一定时空场域中相互内卷,自我维系、复制,致使家庭中出现两位及以上成员、两代及以上成员反复与本地中非近亲进行婚配,进而形成血缘与称谓的过密化。从这一界定可以看出:一是婚姻过密化属于本村婚的特殊现象,并非所有的本村婚都能称为过密化婚姻;二是过密化表征着婚配关系的复杂性,也彰显了婚配模式内部的复杂化和精细化。从人类婚姻史来看,过密化婚姻虽然不符合当代婚姻发展趋势,特别是不符合优生要求,但作为一种特殊婚姻现象,值得关注。

已有研究成果为认识婚姻过密化的相关问题提供了有益视角和有效解释路径,但是这些视角与解释路径虽然强调了现代性社会系统给婚姻圈带来的影响,却未对日常生活实践的关系样态做出明确的回答,特别是未能从日常生活实践的关系样态分析婚姻过密化现象;虽然关注了琐碎的构成婚姻圈的日常现象,却对处于基础地位的日常生活的整体性把握不够,特别是未能从日常生活的整体性把握婚姻过密化现象。基于此,本文所要研究的重点问题是:其一,婚姻过密化具备何种特征。因为特征既外显了婚姻过密化的运行状态,又规定了婚姻过密化的基本性质,为理解婚姻过密化提供了新的思路。其二,基于村落的现实情况,整体性把握村落的联合互动所促成的婚姻过密化。这两个问题的破解,可以说明婚姻过密化生发的逻辑,进而也就可以解析婚姻过密化所生发的系列问题。其三,如何辩证看待婚姻过密化问题。婚姻过密化既带来了一系列问题,也确保了婚姻变迁的有序性。

二、个案及其特征

无论传统时代,还是当代社会,男女择偶都是有相应制度约束的。从整体性来判断,婚姻就是同非血缘亲属“合二姓之好”。血缘亲属包括同姓、同宗与近亲。为维持男系血统传统秩序不乱以及基于伦理的和优生的考虑,历来主张同姓不婚、同宗不婚,到了近代,近亲不婚也受到了法律的规制。所以本村婚,特别是过密化婚姻得以发生的一个重要前提条件便是该村落是个杂姓村。

事实上,中国也大量存在以地缘关系为基础发展起来的村落,这样的村落多是通过人口流动、单个继嗣群体扩展到不同村落、不同姓氏不断联姻等形成的杂姓村。这样的村落在形成之初的内部基本社会关系是基于地缘建立起来的人情关系和互助关系,如此一来,村落即是空间场域意义上的人情圈和互助圈,在此之后,随着亲属化的自我整合机制的运行,特别是村内联姻机制的运行,血缘和地缘合一就形成了村落,进而,这样的杂姓村落在人际交往和社会结构层面以异于血缘村落的一整套运行机制来维系他们的社会支持关系。

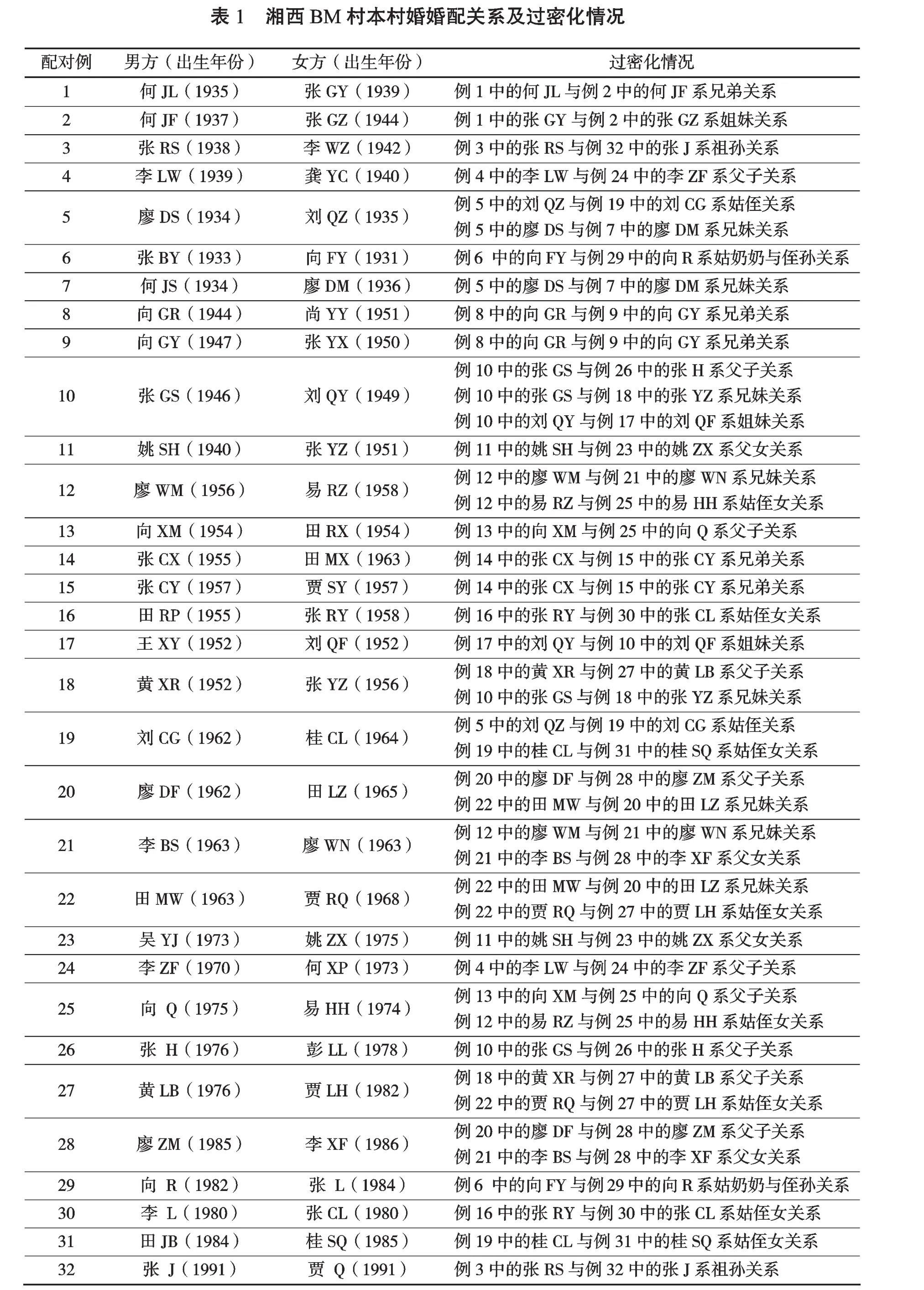

课题组所调研的湘西BM村,就是因移民而形成的杂姓村。该村为2000年修建水电站的集中移民安置点之一。当年,水库淹没涉及12个乡镇,需要移民32 837人,其中BM村所属BJ县需要移民3 022人。BM村作为集中移民安置点除需要接收本乡的安置人口655人之外,还需接收外乡镇安置人口180人,当年共接收安置人口835人,BM村由只有779人的小村落变成了1 614人的大村落①。2015年,该村作为新的避险解困移民搬迁安置点,又接收移民搬迁92户②。2016年,BJ县开始并村工作,形成了新BM村。从当地派出所查阅的户籍信息来看,全村有3 509人(含已死亡未消户者、女性已婚未移户者),有田、刘、廖、桂、李、黄、张、贾、向、何、顾、王、吴、龚、伍、易、彭、段、储、姚、曾、胡、杨、鲍、严、尚、汪、周、石、陈、谢、卢、秦、陶、唐、蒋等 30 余种姓氏。因是杂姓村,所以有效规避了同姓婚、同宗婚、近亲婚带来的难题,进而有部分人选择了本村婚。据统计,该村现有婚配845对(含丧偶、离异),本村婚67对,其中有亲戚关系的有32对,具体情况见表1。

此婚配关系表反映出BM村本村婚配有如下表征:

一是本村婚数量随着时代发展在逐渐减少,但从不断代,更没绝代。从男方进行统计,20世纪50年代结婚者,本村婚有9对;20世纪60年代结婚者,有13对;20世纪70年代结婚者,有13对;20世纪80年代结婚者,有19对;20世纪90年代结婚者,有8对;21世纪头十年结婚者,有4对;21世纪10年代出生者,有1对。

二是本村婚配在个别家庭反复出现。家庭中出现两代及以上、两位及以上成员本村婚的共有14户,这其中既有祖辈与孙辈同为本村婚的(计2对),也有父母与子女(含姑侄、叔侄)同为本村婚的(计10对),还有兄弟姐妹同为本村婚的(计9对)。

三是本村婚,特别是过密化婚配,虽不是近亲结婚,但形成了冗长的亲属链条。例如田RX、向XM之子向Q与易HH结婚,易HH与易RZ为姑侄关系,易RZ与廖WM结婚,廖WM与廖WN为兄妹关系,廖WN与李BS结婚,他们女儿李XF与廖DF、田LZ之子廖ZM结婚,田LZ与田MW为兄妹关系,田MW与贾RQ结婚,贾RQ与贾LH为姑侄关系,贾LH与黄XR、张YX之子黄LB结婚,张YZ与张GS为兄妹关系,张GS与刘QY婚配,其子张H与彭LL结婚,刘QY与刘QF为姐妹关系,刘QF与王XY结婚。在这一亲属链条上,就有5对父母与子女、2对姑侄、4对兄弟姐妹同为本村婚。

透过表象来看,本村婚配在BM村个别家庭中反复产生,致使该村婚配过密化,进而反映出该村内部婚配模式的复杂化和精细化:

一是在原有婚姻要素不变的基础上通过内部互缠、自我复制而继续发展。婚姻要素包括长相、性、健康状况等自然要素,家庭条件、收入情况、工作潜力等经济生活要素,感情等精神要素,文化传统、风俗习惯等社会要素,等等。这些要素在一定时空场域中会相互内卷,因为婚姻模式的变迁并非是线性的和单向度的,总是与传统、与过去存在着千丝万缕的联系。如果只是把过密化看作是婚姻要素的简单复制,那仅仅是了解了事物的表面现象。事实上,过密化以原有婚姻要素为基础,通过结构上的调整解决新出现的问题。因此,过密化内蕴着保护传统的意义,如此,人们在婚配上自然会保存自认为有价值的传统方式。作为一种特殊的生活方式,婚姻总是在原有传统习俗的基础上积累性地演进,因为任何文化都是有绵延性的。

二是村落内各种因素联合互动才促成婚姻的过密化,绝非某种或某几种因素(例如建立社会网络、维护家族利益,地理环境,传统婚俗等)简单决定的。换言之,过密化一定是这个婚姻的社会支持系统的自我复制。如果仅仅是维系、复制几种自认为或者在事物变迁过程中确实起主导作用的因素,那么,“进化”甚至“革命”的路径将支持婚姻变迁了。所以,玛格丽特·米德曾指出,当一个社会缺乏想象又崇尚权威时,一个事物很容易被视为成例而得到“加强、回忆和反射”,“任何一部分文化行为经过分析后,都能找到同样的潜在模式”或“变体模式”[5]。过密化婚姻就是把前人(特别是长辈)的婚姻支持系统在后人(特别是后辈)之中进行整体性复制,使其陈陈相因,如此一来,在历史之轴上,过密化婚姻似滚雪球般,虽与原来婚配模式渐行渐远,却把那个密集坚实的“内核”包裹在难以突破的“外壳”里。

三是过密化婚姻的社会支持系统被整体性复制,并不意味着该系统就不能被打破,它只是难打破而已,否则就不会有人类婚姻文明的演化进步。当下,婚姻正经受两种异质性的力量——具有强制性的德法力量和具有内生性的自治力量——的影响。一方面,过密化婚姻是德法的治理对象,另一方面,又成为维护本土伦理秩序的自治力量。过密化婚姻是在内生力量与外部力量的共同作用下发生演进的,而正是在外部力量(特别是国家法治与德治力量)的作用下,过密婚姻,甚至一般性的本村婚,变得越来越少。

四是系统打破之后注入的新要素也并不一定都是消解婚姻过密化的要素,也有增强婚姻过密化的要素。例如人们常认为人口流动在较大程度上扩大婚姻圈,但是这并不意味着其与婚姻圈呈正相关关系。现实状况是,仍有部分外出务工或上学的人最终还是择偶于老乡,甚至是本村落的对象,事实上人口流动同流动时间共同影响着婚姻圈。人们常认为,只有当事人的婚姻自由权由家庭或家族掌控,才会使择偶的空间场域多限制在以本村落为中心的熟人社会或半熟人社会。但现实状况是,不论是否外出务工或上学,都有通过自由恋爱而择偶于本村老乡的情况。所以,人口流动时间、村庄非农化水平等社会性因素的注入,有可能增强婚姻过密化。

总之,婚姻过密化的内在规定性主要体现在两个方面:一是婚恋/婚配模式不可能实现向前突破——家庭成员中两位及以上、两代及以上反复地在本地非近亲中择偶——“没有发展的增长”;二是过密化后的婚姻模式在其实际运行过程中总是遭遇困境,即外部因素难以介入其中为其良序运行提供发展路径,而内部因素却未能有效地实现自我发展。如此,过密化规定了婚姻发展模式的性质是内困式的。这种内困反映在婚姻过密化的后果当中。

三、婚姻过密化的后果及其治理

正因为过密化反映出本村婚配模式内部的复杂化和精细化,所以其后果也是复杂多样的,具体说来有四个后果。

一是使村落充满了社会悖论。“没有发展的增长”本身就充分说明过密化婚姻充满了社会悖论。这一悖论源自婚姻模式本身的有限性与社会现实(或者说是时空场域)的无限性之间的矛盾。任何一种婚姻模式在时间上都有绵延性、在空间上具有拓展性,但在社会现实中,时间上的绵延会遭遇新时代的不适应,空间上的拓展会遭遇新场域的不适合。婚姻模式一位接着一位、一代接着一代地自我维系、自我复制往往会遭遇具体条件的挑战,如非近亲婚配却多代内卷导致整体村落血缘关系近亲化。于是,人们在新的历史条件下可以看到过密化导致的各种悖论,如年轻一代依然依据某些指南和规则来设计自己的婚恋轨迹,在倡导婚姻自由的今天依然重复着长辈的婚姻模式。

二是使该村落成为一个内部复杂的村落。因为婚姻模式一位接着一位、一代接着一代地自我维系、自我复制,婚姻支持系统被不断地封闭起来,其内部的文化传统与社会机能不断退化,而无序与内耗就使得村落的运行成本大大增加。例如不能优化人口素质,因为婚姻圈越小越不利于人种的进化。又如容易形成宗族势力,进而干扰基层群众自治,因为任何一个村干部都有自己的支持者,并形成自己在村落内部的社会关系网络,而过密化婚姻比起一般性的本村婚,每个村干部在村落内部的社会关系网络更加错综复杂,非常不利于村干部的民主决策和依法治理,也不利于民主监督。再如,使社会治理复杂化,因为过密化婚姻既使同村家庭亲属化,又使联姻家庭信息透明化,而联合互动家庭往往比一般家庭要矛盾多发[6];一旦产生家庭矛盾与纠纷,就会在亲属链条上产生连锁反应,从而对村落的社会治理产生困扰。如此等等。

三是导致称谓窘相。称谓“往往描述社会和人类存在的主要习语”[7]。在人们的观念中,亲属间的称谓与身份是不可以轻意改变的,如叔伯姑与侄、舅姨与甥、连襟与妯娌、父母与子女、祖父母与孙子女等等。亲属间的称谓不单单具有血缘意义,也反映了一个社会的纵横向结构关系,即以己之父系继嗣群为中心,延展至与己有婚姻关系的嗣系群体。婚姻过密化加速了血缘关系的网络密度,且形成了冗长的亲属链条,进而造成了亲属间称谓的混乱与纠结。如果“我”之父母为“并家婚”,则亲属称谓更加混乱,如二孩姓氏的“一边一个”,本该称谓外公外婆的却称谓爷爷奶奶,这不仅意味着家庭关系由过往的单系发展为双系,也内蕴着男女双方平权化表象下以第三代为中心的家庭关系发展趋势,这自然引发新的伦理问题或社会问题,如必须生两个小孩的需求同夫妻双方的生育意愿以及家庭养育条件的不契合,再如“随父姓”“随母姓”的不确定性带来的继承问题,等等。

四是维持了婚配的相对自洽。婚姻过密化是不同于“婚姻革命”和“婚姻进化”的一种变迁路径。婚姻的“革命”路径是突变与更替,即从一种婚姻模式转换成为另一种婚姻模式;婚姻的“进化”路径则是连续的增进,且有可能俱分进化,既可能是不断优化的,也可能是不断退化的[8],而过密化路径则体现出“无发展之增长”。从人类婚姻史来看,革命路径是非常规之变迁路径,不是常态化变迁路径,进化与过密化才是婚姻变迁的主要路径。相较于革命路径与进化路径,过密化体现了该村落中相当一部分(也可能是全部)成员采取了演化稳定策略,在自然选择的作用下,他们的婚配关系难以产生一个具有突变性特征的新因素来引领其发展。在维护传统模式的情况下有新的因素进入,这就是发展。发展的力度既取决于行为主体的主观能动性,也取决于新因素的影响力度与范围。因为不管以何种方式、何种路径形成的婚姻模式,一旦形成并稳定之后,其发展的实质就是稳定策略主体与突变策略主体之间的博弈。当二者选择的策略一致时,则实现双赢;当二者选择的策略不一致时,则双方受损。所以作为个体在博弈过程中为求得利益最大化,往往会选择演化稳定策略。如果突变因素最终进入了该群体,打破了博弈的平衡,就会出现两种演化可能:要么原婚姻模式战胜突变因素保持自身,要么受新因素的持续影响而发展成为新的婚姻模式。但不论怎样,融合了传统与现代的过密化,使受婚姻挤压的人群可以通过调整婚配策略、改变婚姻行为逻辑等途径,实现婚配的某种自洽状态。

以上后果需理性看待、辩证对待,特别是过密化致使婚姻关涉人之间的非建设性互动,以及联姻链条上复杂化的社会关系所导致的种种窘相,还需要科学治理,即不能头痛医头、脚痛医脚,而是要重新建构村落的公共性,为后辈婚配提供新的社会支持系统。

事实上,不论人们把村落视为小共同体,还是看成区域体系,抑或是权力的文化网络,村落都是基层群众的公共生活空间。这一公共空间的形成过程也是共同权威、规范和仪式的形成过程。这些共同权威、规范和仪式自然会成为置身其中的每一个成员的社会支持系统。其实,小共同体、区域体系、权力的文化网络,包括宗族组织,都只是村落公共性的外在表征,其背后的文化背景才是公共性得以形成的深层缘由。因为文化是公共性之核。如此一来,重新建构村落的公共性,就是要重建村落的公共文化。就婚姻过密化而言,就是要在以下三个方面进行治理。

一是国家倡导的婚姻文化要高势位在场。当今的村落不再是以往那种封闭的区域体系或者小共同体,而是不断地被嵌入国家治理之中,通过自上而下的强力干预以塑造村落的婚姻之公共文化。以往国家层面的婚姻文化之所以没有体现出高势位来,是因为政府以具体治理技术来塑造“行政主导”的公共服务,如此一来,教化性内涵从相应的载体中被剥离,价值取向与村落群众相疏离,使通过国家婚姻文化来塑造的新模式没有达到预期效果。因此,现在一方面要使国家层面的婚姻法规文化高势位在场——尽管属于“社会法”范畴的婚姻家庭政策与法律法规较之于其他法律部门,无论数量还是效力都处于边缘化地位,但现有的政策法规必须深度普及,使其扎根在群众生活中,为避免婚姻过密化奠定法制基础,另一方面,要使国家层面的婚姻伦理文化高势位在场——婚姻伦理文化是融合个体伦理与共同体伦理、法治伦理与礼治伦理、“大传统”伦理与“小传统”伦理于一体的,在新时代,务必要突显其共同体伦理、法治伦理和“大传统”伦理来,特别是要以社会主义核心价值观来引领婚姻文化,树立婚姻的时代新风。

二是建构一个有“主体”的村落婚姻文化。村落婚姻文化是婚姻当事人对不断变动的生境做出反应而形成的,集风俗习惯、伦理规范、审美取向于一体的实践性知识体系,具有很强的地方实践性和经验特殊性。这种极具本土性的婚姻文化,以村落为自组织,是一种内生型的文化样态,呈现出婚姻文化体系的本土在场。以往,在这个自组织系统中,组织主体在弱化——“父母之命,媒妁之言”的作用弱化,婚介组织作用有限,婚姻当事人处在“自由”状态之中;责任主体又缺位——村委会轻视科学的婚姻文化之营造与普及;参与主体——全体成员并没有把科学的婚姻文化看成是幸福生活的必需品而积极参与建设。“社会系统具备足够数量的行动者作为系统的组成部分,乃是社会系统内部整合及社会系统和文化模式之间整合的必要条件。否则,便有可能无法维持系统的均衡而呈现‘病态’。”[9]因此,人们需要在作为自组织的村落之中找到相应的主体来支撑,需要把失去了的自觉行动者找回来,以维持系统的基本平衡。

三是力促体现国家意志的婚姻文化与有主体的本土婚姻文化协同供给[10]。婚姻过密化的“善治”状态需要体现德治、法治与自治的协同作用。体现国家意志的婚姻文化缺少国家资源的支持而无法实施,但实施过程虚置群众的需求也不能实现预期的效果;本土婚姻文化依托于村落自组织能力来建设,如果没有国家资源的不断介入自然会更加衰落。因此,应将科学的婚姻文化之营造与普及纳入村委会考核的“硬”事项之中,推动婚姻服务的社会化,在促进科学化婚配的基础上满足个性化择偶需要,以此进一步扩大婚姻圈。

注 释:

①资料来源于国家电力公司中南勘测设计研究院《湖南省酉水碗米坡水电站水库淹没实施规划设计》。

②资料来源于红网https://hn.rednet.cn/c/2014/09/19/3471580.htm.《保靖县拔茅村避险解困移民搬迁安置区竣工》一文。