扩大中等收入群体规模的路径探索

杨宜勇 池振合

〔摘要〕中等收入群体是我国经济和社会发展的中坚力量,扩大中等收入群体规模对于形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。本文使用中国劳动力动态调查数据(CLDS)测算了我国中等收入群体规模,发现中等收入群体规模适度偏低,并且显现略微下降的趋势。为了达到“橄榄型”社会70%的中等收入群体规模要求,应该主要通过提高低收入群体收入,扩大城乡中等收入群体规模,缩小居民收入差距。借助CLDS数据,本文分析了城乡低收入群体的特征,发现他们人力资本积累少、就业质量差、健康水平低、财产性和转移性收入低。针对以上特征,本文最后从完善就业政策体系、完善转移支付制度、促进农村经济发展和公共服务供给等方面提出了扩大中等收入群体规模的具体政策建议。

〔关键词〕中等收入群体;收入差距;共同富裕

〔中图分类号〕C9137〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-4769(2021)06-0030-08

〔作者简介〕杨宜勇,中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员、博士生导师,北京100038;

池振合,中国劳动关系学院公共管理学院副教授,北京100045。一、引言

伴随经济发展,我国民生事业取得巨大进步,特别是脱贫攻坚战的胜利,实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标。尽管绝对贫困已经被彻底消灭,但是我国城乡仍然面临相对贫困问题。2019年,全国相对贫困率约为12%,城镇和农村相对贫困率分别为58%和215%。①收入差距过大是城乡相对贫困存在的主要原因之一。图1是2003—2019年我国居民收入基尼系数变化曲线,反映出这一期间收入差距的变动。尽管我国基尼系数总体呈现下降趋势,但是仍处于较高水平。即使在基尼系数最低的2015年,我国居民收入基尼系数仍然高达0462,高于04的世界警戒线水平。近年来,我国居民收入基尼系数出现反弹,由2015年的0462上升到2019年的0465。目前,过高的居民收入差距已经成为阻碍我国共同富裕目标实现的重大障碍。实现全体国民共同富裕是中国共产党人的初心,并为之奋斗了百年,是实现社会主义现代化的重要目标之一,是新发展阶段的重要使命。②因此,在新发展阶段要将实现共同富裕放在十分突出的位置。

中等收入群体规模相对较小,社会结构呈现“金字塔”型,这是当前我国居民收入差距过大的原因之一。“金字塔”型的社会结构既不利于新阶段我国经济发展,也不利于缩小居民收入差距、实现共同富裕。因此,未来应该扩大中等收入群体规模,推动我国社会结构向“橄榄型”过渡。中等收入群体规模的扩大能够促进国内消费增长,推动经济内循环发展,为跨越中等收入陷阱奠定基础。中等收入群体规模扩大有利于增强阶层流动,实现社会公平,促进共同富裕发展。③综上所述,中等收入群体规模扩大是新发展阶段推动我国经济增长、促进社会流动、缩小居民收入差距、实现共同富裕的重要举措之一。因此,本文首先测算我国中等收入群体规模,然后分析我国城乡低收入群体的特征,最后提出扩大中等收入群体规模的思路和具体政策选项。

二、我国中等收入群体规模测算

现有研究对于以何种标准来判定中等收入群体存在较大争议。概括而言,现有研究判定中等收入群体的标准有六类:定性标准(阶层、职业、教育和主观认同等)、消费标准、财富标准、绝对收入标准、相对收入标准、绝对和相对收入相结合标准。④在实际操作中,大部分研究将收入作为划分中等收入群体的唯一指标,但是具体划分收入标准各不相同,主要包括:世界各国平均收入中位数的比例区间(67%—200%)、某一年份欧盟成员国平均收入中位数的一定比例(60%—200%)、10—100美元区间(2005年购买力)和中国国家统计局提出的家庭(三口之家)年收入8万—40万元(2010年购买力)。⑤除了测算标准不同之外,现有中等收入群体规模测算使用的居民收入样本也存在较大差距。杨修娜等基于CHIP2013数据推测的2016年居民收入数据对我国中等收入群体规模进行测算,测算结果显示2016年我国中等收入群体的比重为289%。⑥吴鹏、常远使用CHNS和CHIP数据分别测算了我国城镇和农村中等收入群体规模,2011年我国城镇中等收入群体规模为3676%,农村为2151%。⑦劉渝琳、许新哲使用CFPS数据测算了2010、2012和2014年我国中等收入群体规模,其值分别为332%、305%和264%。⑧通过对现有关于我国中等收入群体规模相关研究的回顾可以发现,相较于发达国家70%左右的中产阶级规模,目前我国30%左右的中等收入群体规模偏低。之所以现有研究测算结果偏低,是因为将中等收入群体等同于中产阶级,缩小了中等收入群体的外延。同时,现有研究收入样本数据相对滞后,无法及时展现当前我国中等收入群体的现状。

(一)中等收入群体界定标准

尽管现有研究从绝对收入、相对收入和消费等角度设定标准来界定中等收入群体,但是上述做法存在诸多质疑。李强、徐玲指出,中等收入群体概念很容易界定,但是在实际操作中存在诸多困难,如中等收入群体不是属性划分方法、收入统计具有难度和不存在统一的划分标准。⑨与现有研究做法不同,本文通过排除法来界定我国的中等收入群体。中等收入群体是相对于低收入群体和高收入群体而言,如果我们能够排除上述两者,那么剩余的群体就是中等收入群体。我们先从低收入群体的界定入手。当绝对贫困在我国城乡已经被彻底消灭之后,低收入群体就是指相对贫困群体。相对贫困是指居民拥有的资源低于社会大多数人所拥有的资源而被排除在社会正常生活方式、习俗或者活动之外,无法维持社会公认的基本生活状态。根据相对贫困定义,低收入群体与相对贫困群体一致,所以相对贫困线可以作为划分中、低收入群体的标准。相对贫困线设定方法包括集中趋势的一定比例、居民收入分布特定最低比例对应收入水平和混合贫困线。⑩本文以收入中位数的50%作为相对贫困线来区分低收入群体和中等收入群体。与低收入群体相对应,高收入群体是拥有资源超过社会大多数人所拥有的资源,生活状态超过社会公认水平的群体。很难设定一条科学而准确的高收入线来区分中等收入群体和高收入群体。在特定总体的收入分布中,一定比例的个体可以被认为拥有超过大多数人的收入水平,这一比例为10%或者20%。本文假定收入分布中最高20%的个体为高收入群体。本文设定的划分中等收入群体与低收入和高收入群体的标准见表1。

(二)数据

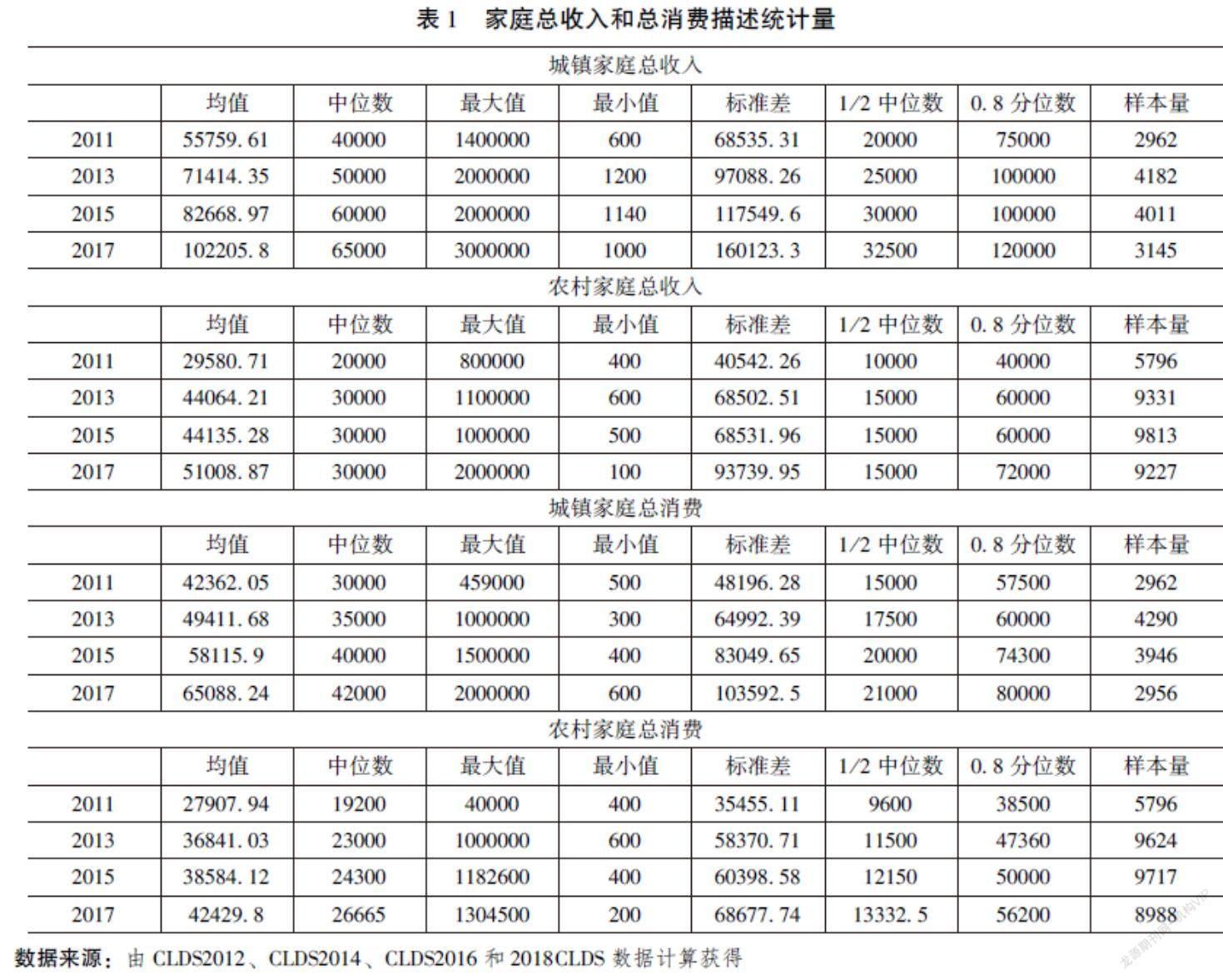

本文使用中国劳动力动态调查数据(China LaborForce Dynamics Survey,CLDS)測算我国中等收入群体规模。CLDS是由中山大学实施的以劳动力为调查对象的追踪调查,议题既涵盖劳动力个体相关的教育、就业、劳动权益等,也包括与劳动力家庭和所在社区的相关主题。CLDS样本覆盖中国29个省市,样本规模为401个村(居)、14214户家庭、23594个个体,能够代表全国劳动力总体。CLDS采用多阶段、多层次、与劳动力规模成比例的概率抽样方法。CLDS样本在国内率先采用轮换样本追踪方式。样本被随机分成4份,每份样本连续跟踪4轮,然后退出调查,并用一个新的轮换样本进行补充。样本轮换的追踪方式既能较好地适应我国快速变迁环境,又能兼顾横截面调查的特点。CLDS于2012年进行了全国基线调查,并分别于2014、2016和2018年进行了追踪调查。表1分别显示了城镇和农村样本家庭总收入和总消费的描述统计量。除了均值和标准差等通用统计量之外,表1还展示了界定了本文测算中等收入群体规模的收入上下限——1/2中位数和08分位数。

(三)城乡中等收入群体规模

图2显示了按照家庭总收入测算的2011、2013、2015和2017年我国城镇和农村中等收入群体比重,它是中等收入家庭占全部家庭的比重。本文的测算结果显示,2017年我国城镇和农村中等收入群体比重分别为5733%和4891%。尽管我国城乡中等收入群体规模距70%目标水平仍有差距,但是远高于已有研究的30%,维持在相对合理水平。从变动趋势看,城镇中等收入群体规模小幅下降,由2011年的6286%下降到2017年的5733%,下降553个百分点。与城镇相比,农村中等收入群体规模下降幅度较大,由2011年的5643%下降到2017年的4891%,降幅为752个百分点。从城乡看,城镇中等收入群体比重要高于农村中等收入群体规模比重(见图2)。2017年,城乡中等收入群体比重为5733%和4891%,前者比后者高842个百分点。

尽管目前大多数研究都将收入视作个人福利水平的代表性变量,但是它存在一定的缺陷。调查中被调查者出于不同原因可能会夸大或者隐瞒自己的收入,导致样本收入与总体收入存在一定偏离。鉴于收入数据的不足,本文同时使用城乡居民家庭总消费对中等收入群体规模进行测算(见图3)。无论是城镇还是农村,按照家庭总消费测算的中等收入群体比重要高于按照家庭总收入测算的结果。以2017年为例,城镇和农村中等收入群体比重为5842%和5417%,比按家庭总收入测算的结果分别高109和526个百分点。城镇中等收入群体比重由2011年的6201%下降到2017年的5842%,而农村则由5708%下降到5417%。与按照家庭总收入的测算结果相比,按照家庭总消费测算的城乡中等群体规模变动幅度更小,更为稳定。从城乡差距看,按照家庭总消费测算的2017年城乡中等收入群体比重分别为5842%和5417%,两者的差距要小于按照家庭总收入测算结果的差距。

数据计算获得数据计算获得

通过对测算结果的分析可以看出,尽管按照家庭总收入和总消费测算的中等收入群体比重有所不同,但是两者展现出我国城乡中等收入群体规模的共同特征:1.目前,我国城镇和农村中等收入群体规模适度偏低。如果考虑65岁以上老年人中等收入群体规模小于15—64岁劳动适龄人口中等收入群体规模,那么2017我国城镇和农村中等收入群体比要小于以上两个比重。城镇中等收入群体比重在55%左右;农村在50%左右。2.我国中等收入群体规模略有下降,但是降幅有限。2011—2017年按照家庭总收入测算的农村中等收入群体比重下降了752个百分点,是按照总收入和总消费测算的城乡中等收入比重下降的最大值;下降的最小值是按照家庭总消费测算的2011—2017农村中等收入群体比重,降幅为291个百分点。3.城镇和农村中等收入群体规模存在显著差异。无论按照总收入还是总消费测算,农村中等收入群体比重都要小于城镇中等收入群体比重。

三、城乡低收入群体特征

虽然本文基于家庭总收入和总消费测算的城乡中等收入群体比重高于已有研究的数值,但是与“橄榄型”社会要求70%目标水平仍有一定差距。城乡低收入群体规模过高是中等收入群体规模低于目标水平的主要原因,未来应通过提高城乡低收入群体收入来扩大中等收入群体规模,形成稳定的“橄榄型”社会结构。行之有效的提高城乡低收入群体政策必须植根于他们实际情况。通过对城乡低收入群体的研究,我们发现他们具有以下典型特征:

(一)学历水平低,人力资本积累少。低学历是我国城乡低收入群体具有的普遍特征。表2显示了我国城乡不同收入群体学历分布。农村低收入群体中未上过学、小学/私塾和初中的比例分别为2586%、3729%和2935%,三者合计占农村低收入群体的9250%。未上过学和小学/私塾学历的农村低收入群体比重要高于全部居民的比重,而初中以上低收入群体比例要低于全部居民的比重。与农村相比,城镇低收入群体学历水平高于农村。城镇低收入群体居民学历主要集中在初中和普通高中,两者合计占低收入群体的5744%。城镇低收入群体未上过学、小学/私塾和初中学历的比重高于全部城镇居民的相对应比重;普通高中及以上比重小于全体居民相对应比重。城镇和农村低收入群体学历分布显示低收入群体学历低于城镇和农村平均水平,说明他们的人力资本积累少,这是制约他们收入水平提高的重要因素之一。

(二)城乡低收入群体就业渠道单一,就业质量低。我国农村居民主要就业于农、林、牧、渔业,它吸纳了5494%的农村劳动力。制造业,批发和零售贸易、餐饮业,建筑业三个行业吸纳农村劳动力的比例次于农、林、牧、渔业,分别为1144%、837%和660%。与全部农村居民就业行业分布相比,农村低收入群体就业则主要集中于农、林、牧、渔业,它吸纳了8098%的农村低收入劳动力。制造业,批发和零售贸易、餐饮业,建筑业就业的农村低收入劳动力比重分别为378%、290%和459%。与农村就业主要集中于农、林、牧、渔业不同,城镇就业行业分布较为分散。城镇就业人员分布较多的前5个行业依次是社会服务业,批发和零售贸易、餐饮业,制造业,交通运输、仓储及邮电通信业,国家机关、党政机关和社会团体。上述5个行业从业人员占城镇全部就业人员的比重分别为1478%、1354%、1048%、1024%和873%。城镇低收入群体就业最多的行业是社会服务业,吸纳了1615%的城镇就业人员;其次则是批发和零售贸易、餐饮业,城镇低收入群体在这一行业的就业比重为1431%。很大一部分城镇低收入群体就业于农、林、牧、渔业,比重为876%。

从就业单位类型看,城乡低收入群体大多就业于非公有制单位。7938%的农村低收入人员在家务农,从事种植和养殖工作,这一比例要高于農村全部农村从业人员5327%的比例。674%的农村低收入劳动力是自由职业者(见表3),由此可以看出,绝大多数农村低收入人员没有正规的非农就业渠道。城镇低收入群体就业单位分布情况要好于农村低收入群体,很大一部分城镇低收入人员就业于公共部门。城镇低收入群体就业人员就业于党政机关、人民团体、军队,事业单位和国有企业的比重分别为415%、1443%和136%。尽管比较大一部分城镇低收入群体就业于公共部门,但是其比例要低于城镇就业人员的平均比例。通过民营企业、务农和自由职业者就业的城镇低收入群体比例为2778%、73%和1097%。

通过城乡低收入群体就业行业和单位分析可以看出,我国农村低收入群体主要就业于农、林、牧、渔业,就业方式为务农和自由职业,表明他们缺乏非农就业的渠道。城镇低收入群体则主要就业于社会服务业、批发和零售贸易、餐饮业和农、林、牧、渔业。尽管部分城镇低收入群体就业于事业单位和国有企业,但是很大一部分是就业于民营企业、个体工商和自由职业者。我国城乡低收入者就业行业和就业单位分布说明他们就业质量差、工资收入低。

(三)低收入群体健康水平较差。健康水平差是影响收入的重要因素之一,相对较低的健康水平是导致低收入群体收入水平偏低的原因之一。表4展示了城乡不同收入群体的健康分布情况。城镇和农村所有收入群体,不健康(含比较不健康和非常不健康)的比重分别为830%和1760%。城镇居民健康水平总体高于农村居民健康水平。就低收入群体而言,城镇和农村低收入群体不健康的比重分别为1374%和2497%,远高于城镇和农村所有收入群体的平均水平。与此相反,城镇和农村低收入群体健康的比重则要远低于所有群体的平均水平。城镇和农村所有收入群体健康(含健康和非常健康)比重分别6404%和5528%,而低收入群体的健康比例则为5706%和4628%。通过所有群体与低收入群体健康分布比较可以发现,我国城乡低收入群体健康水平要远低于平均水平。

(四)低收入群体财产性收入、经营性收入和转移性收入均大幅低于中高收入群体。除了工资收入之外,城乡低收入群体的经营性收入、财产性收入和转移性收入大大低于中高收入群体(见表5)。表5中,农村低收入群体的平均经营性收入、财产性收入和离退休金分别为34408元、16060元和38321元,而中高收入群体分别为1076415元、110685元和258091元。农村低收入群体的经营性收入、财产性收入和离退休金显著低于中高收入群体。对城镇低收入群体与中高收入群体经营性收入、财产性收入和离退休金的方差分析结果同样显示,低收入群体的上述收入显著低于中高收入群体。

四、扩大我国中等收入群体的路径

中等收入群体并非发达国家的中产阶级,而是收入位于低收入和高收入之间的群体。本文测算出的城乡中等收入群体比重分别为55%和50%左右,规模偏低。与“橄榄型”社会70%的目标水平相比,我国城乡中等收入群体规模仍有进一步提高的空间,特别是农村中等收入群体规模。未来,要贯彻新发展理念,构建新发展格局和能力,推动经济高质量发展,拉动城乡居民收入增长,为实现共同富裕奠定物质基础。在城乡居民收入实现普遍增长的基础之上,推动城乡低收入群体收入更快增长,特别是农村低收入群体,使他们中的绝大多数跨入中等收入群体行列;规范和调节高收入群体收入,增加收入转移支付规模,为中、低收入群体收入增长提供制度保障;降低中等收入群体负担,稳定中等收入群体规模。具体包括以下措施:

(一)大力完善就业优先政策体系,不断提高就业质量,促进城乡低收入群体非农就业,提高城乡低收入群体工资收入增长。要坚定不移地贯彻新发展理念,推动高质量发展,健全就业促进机制,持续提升经济发展拉动就业的能力,促进城乡低收入群体非农正规就业,赋予他们分享经济发展成果的途径。未来我国新产业新业态的就业动力持续增强,将为就业增长提供多元支撑。数字经济、平台经济、共享经济等快速发展,它们将会成为推动我国经济和就业增长的重要源泉。推动城乡低收入群体非农就业增长,增强就业稳定性,就必须切实加强针对他们的技能培训。中小企业是城乡居民就业的重要渠道之一。因此,通过税收优惠等方式大力支持中小企业发展,拓宽就业渠道,促进城乡居民工资收入增长。要加快建立覆盖城乡全体劳动者、重点针对城乡低收入群体的、适应劳动力市场需求的职业技能培训制度。发挥企业在技能培训中的主体作用,创新培训方式,推行企业新型学徒制,提高培训质量。推动劳动者权益保障机制发展,保护城乡低收入群体的劳动权益。由于城乡低收入群体自身文化素质低以及就业不正规,其合法权益缺乏保护。将城乡低收入群体纳入基层工会,发挥工会在就业信息传递、劳动权益保障等方面的制度优势,推动城乡低收入群体非农就业的同时,增进劳动权益保障。建立城乡就业定点对口帮扶制度,吸纳农村劳动力特别是低收入劳动力从事力所能及的非农工作。

(二)完善转移支付制度,提高精准化程度,缩小居民收入差距。逐步将流转税等间接税为主的税制结构过渡到以收入税和财产税等直接税为主的税制结构,加强税收在缩小居民收入差距中的作用。改革个人所得税制度,根据各地城镇居民人均工资水平设定不同的个人所得税免征额,降低中等收入群体的税收负担。免征额数额等于当年本地城镇单位就业人员平均工资。逐步开征房产税和遗产税,阻断居民收入差距代际传递。完善城乡基本养老保险制度,提高城乡低收入群体转移性收入,推动实现社会公平。统一全国农村基本养老保险基础养老金标准,将基础养老金水平提高到农村贫困线水平。将农村基本养老保险制度由缴费制过渡到非缴费制,将无力缴纳养老保险费的农村低收入群体纳入农村基本养老保险,保障其基本生活。改革城镇职工基本养老保险养老金计发办法,将当地平均工资设定为养老金发放上限,超过上限部分减额发放,缩小城镇养老金差距。加强最低生活保障制度建设,为城乡低收入群体提供基本生活保障。根据城乡居民收入或者消费水平分别设置合理的城乡最低生活保障标准。绝对贫困消除之后,应该根据相对贫困标准设定最低生活保障标准,提高最低生活保障水平。加强最低生活保障制度与其他社会救助制度衔接,如医疗救助制度。加快慈善事业立法,为慈善事业发展提供制度保障,推动慈善事业发展,通过城乡居民三次分配,助力城乡低收入群体收入增长。

(三)积极实施乡村振兴战略,通过加快要素流动,促进农村经济发展,推动农村低收入群体收入增长。在乡村战略实施过程中,应该继续推广精准扶贫的成功经验。例如,驻村干部和“第一书记制度”的实施。这一岗位的设置将扶贫开发职责分解到个人,明确了“第一书记”作为所驻村扶贫开发的第一责任人,为精准扶贫的开展提供了制度保障。因此,在乡村振兴战略实施过程中继续运用驻村干部和“第一书记”制度能够因地制宜、因人制宜针对农村低收入群体制定和实施相关收入提高政策,提高政策实施有效性。鼓励和支持农村致富带头人合法经营、勇于创业,在他们先富的基础之上,带动低收入群体致富,实现先富带后富,共同富裕。推动农村经营方式创新,鼓励公司加农户经营方式发展,实现农村土地集中化经营,提高土地生产效率;同时,这一模式能够发挥比较优势,将农业生产与市场有效衔接,提高农业生产效益。公司加农户的经营方式既能够提高农民地租收入,又能够扩大农民就业,提高他们的工资收入。加强农村基础设施和公共服务体系建设,改善农村人居环境,为农村发展、农民增收创造条件。

(四)为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件,畅通向上流动通道,给更多人创造致富机会。加大普惠性人力资本投入,推动教育事业普惠公平发展,增强城乡居民发展能力。将义务教育拓展到高中阶段,提高全体国民受教育程度,特别是农村居民的受教育程度;推动高等教育发展,提高高等教育質量;完善现有职业教育体系,增强职业教育的有效性;加大学前教育投入,增加学前教育公共服务供给,减轻城乡居民学前教育负担。推动以人为本的城镇化发展,促进农村居民向城镇流动,从农业生产向非农业生产转移,使他们能够分享经济发展成果。城镇地区继续促进公共服务均等化,赋予低收入群体居民特别是移居城镇的农村居民平等享受居住地区公共服务的渠道,如教育、社保和医疗等。加强知识产权保护,提高科学技术要素在初次分配中的比重,促进科学技术发展。在推动我国经济转型、实现高质量发展的同时,畅通社会阶层流动通道,创造更加公平的发展环境。

① 李莹、于学霆、李帆:《中国相对贫困标准界定与规模测算》,《中国农村经济》2021年第1期。

② 杨宜勇:《扎实推进全体人民共同富裕》,《中国纪检监察》2021年第6期。

③ 杨宜勇、吴香雪:《中等收入群体:功能定位、现实困境和培育路径》,《国家行政学院学报》2016年第6期。

④ ⑥ 杨修娜、万海远、李实:《我国中等收入群体比重及其特征》,《北京工商大学学报》(社会科学版)2018年第6期。

⑤ 李实、杨修娜:《中等收入群体和共同富裕》,2021年3月16日,https://wwwcdforgcn/cdf2021/xzbg/9532htm#content,2021年7月26日。

⑦ 吴鹏、常远:《中等收入群体的测算与现状研究——基于CHNS与CHIP数据》,《社会科学研究》2018年第2期。

⑧ 刘渝琳、许新哲:《我国中等收入群体的界定标准和测度》,《统计研究》2017年第11期。

⑨ 李强、徐玲:《怎么界定中等收入群体?》,《北京社会科学》2017年第7期。

⑩ 池振合、杨宜勇:《贫困线研究综述》,《经济理论与经济管理》2012年第7期。

国家发展和改革委员会:《完善就业优先政策体系,让劳动就业更具幸福感》,2021年7月12日,https://wwwndrcgovcn/xxgk/jd/wsdwhfz/202107/t20210712_1290220html,2021年7月26日。

(责任编辑:冉利军)