环境行政公益诉讼履行判决的检视及其完善

夏云娇,朱张丹

(1.中国地质大学(武汉)公共管理学院,湖北 武汉 430074;2.湖北省仙桃市人民检察院,湖北 仙桃 433000)

近些年,环境公益诉讼案件日益增多。履行判决作为环境行政公益诉讼的一种判决类型,《行政诉讼法》与相关司法解释对其司法适用作了较为明确的规定,对提高法院在环境行政公益诉讼方面的审判质量,对督促行政机关积极履行法定职责,保障国家社会在环境领域的公共利益有着举足轻重的作用。但在法院的实践操作中,对于如何理解其与确认判决、补救判决之间的内在法理逻辑和具体适用关系,以及准确把握原则性判决与具体性判决的裁判边界上,尚未形成统一的观点和结论。为充分发挥检察机关对环境行政机关行政违法行为的监督,以及人民法院准确科学促进环境行政机关严格履责,亟须立足环境行政公益诉讼履行判决的法理基础,分析环境行政公益诉讼履行判决的司法适用状况及存在的不足,并提出相应的建议,最终实现保护环境公益的目的,进而促进环境治理体系和能力的现代化。

一、环境行政公益诉讼履行判决的法理基础

相较于普通行政诉讼,环境行政公益诉讼的判决目的不局限于解决行政争议,而是通过检察机关对环境行政违法行为的监督,维护环境公益。[1](p39)在环境公益诉讼司法实践中,履行判决已成为常见的判决类型。

1.履行判决的法律依据。

十八大以来,我国更为关注生态环境方面的立法,环境保护实施效果显著。[2](p51)2017 年的《行政诉讼法》第25条为检察机关作为公益诉讼起诉人提起环境行政公益诉讼奠定了法律依据;第72条规定了适用履行判决的情形,即针对被告不履行法定职责的,人民法院判决被告在一定期限内履行。2017年出台的法释〔2018〕1 号第91 条进一步明晰了履行判决的具体情形,即当原告请求被告履行法定职责的理由成立,被告拒绝履行或者无正当原因超期不答复的,法院可以作出履行判决。2018 年《检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(下文简称《解释》)第25条第3项专门明确了检察公益诉讼案件履行判决适用情形。其实,1989 年出台的《行政诉讼法》第54 条①第五十四条 人民法院经过审理,根据不同情况,分别作出以下判决:(一)具体行政行为证据确凿,适用法律、法规正确,符合法定程序的,判决维持。(二)具体行政行为有下列情形之一的,判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出具体行政行为:1.主要证据不足的;2.适用法律、法规错误的;3.违反法定程序的;4.超越职权的;5.滥用职权的。(三)被告不履行或者拖延履行法定职责的,判决其在一定期限内履行。(四)行政处罚显失公正的,可以判决变更。早已规定了履行判决形式。1999 年出台的《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》进一步强调,法院作出履行判决时如无特殊情况,必须指明履行的期限。应该说,2017年的《行政诉讼法》及其司法解释扩大了履行判决的实施空间,从不履行或拖延履行的行政不作为拓宽到违法拒绝履行或者无正当理由逾期不予答复的不履行法定职责情形。

2.履行判决的适用前提。

履行判决针对的是不履行法定职责,包括违法拒绝履行或者无正当原因超期不答复的情况。违法拒绝履行既包括实体上的拒绝履行,也包括程序性拒绝履行。无正当原因超期不答复的实质是拖延履行,是指行政机关在法定期间内不履行。[3](p547)《解释》第21条第2款设置了行政机关2个月和紧急情形下15日的答复时间,超期不答复的拖延履行或者不作为构成不履行法定职责。

履行判决作为环境行政公益诉讼行政违法案件的裁判类型,适用的首要前提是有履行的必要性。从发现行政机关不作为起诉至法院,再经过几个月的审理期限作出有效的判决,往往有很长的时间周期,在此时间段,违法不作为已经给环境利益造成了难以弥补的重大损害,此时要求行政机关履行作为义务已然没有必要。据此,《行政诉讼法》第74条第2款第3项明确强调了“履行意义”。履行判决适用的第二个前提条件是行政机关具备履行职责的可行性。造成行政机关无履行法定职责可能性的原因主要有两种情形:一是由于时间原因,环境损失已经造成,导致行政机关履行不能;二是由于立法原因,相关法条进行了修改、废止,使得判断行政机关不履行法定义务的依据发生变化,法院不能继续运用相关依据。在这两种情况下,法院只能将确认违法判决作为较好的裁判选择。

3.履行判决的独特价值。

履行判决的目的不仅仅在于解决争议,而在于通过对行政机关作出违法评价,督促其依法履行职权和义务,维护社会公益。这一特有功能使得履行判决有别于其他的判决形式。

履行判决是履行义务的判决。与确认判决相比,它对行政权的干涉面更广,是权力制衡原则的典型体现。[4](p25)作为环境行政公益诉讼判决的一种常见形式,履行判决与确认判决的关系以及如何把控判决内容的明确性程度等等都不可避免地会涉及司法权与行政权的关系问题。在环境执法方面,行政机关凭借自身的专业优势与技术优势对环境的预防、治理发挥了巨大的作用。但有时囿于行政事务的复杂性以及执法权限的有限性等,会出现违法行使职权或不作为的情形,环境公益诉讼制度的建立充分发挥检察机关提起公益诉讼的作用,由法院判决督促环境行政机关依法履职。法院行政审判的主要审查对象是行政行为的合法性,确认判决包括确认违法、确认无效,分别对行政行为的合法性、有效性作出评价。确认违法是对行政行为进行有效性评价的基础,也是违法责任认定的第一步。履行判决属于违法责任评价,不仅具备确认违法的效果,而且其目标更聚焦于要求行政机关依法行政和保护公共利益。确认违法适用于程序轻微违法、虽不合法但不宜撤销等情况。因确认违法不形成某种法律状况,[5](p326)其仅具有宣示性意义,不具有强制执行力。在不宜作出履行判决的情况下,也即《行政诉讼法》第74条第2款第3项规定的“不履行或者拖延履行法定职责,判决履行没有意义”时,确认违法判决才有适用空间。因此,为了使权利被有效救济,法院在判决中应尽最大限度发挥履行判决的作用。[6](p22)也就是说,在环境公益诉讼中只要存在有履行的必要和可能,不存在判决履行没有意义的情况就应作出履行判决,而不适用确认判决。

履行判决作为一种重要的判决形式,与补救措施的关系也需要进一步厘定。二者的不同在于针对的行为性质不同:前者指向被告不履职;后者针对的是行政主体违法作为且造成不利状态。《行政诉讼法》第72条所规定的“不履行”除行政机关实体性拒绝履行外,大多属于不作为的类型,要求被告履行应为而未为的职责,虽与补救措施一样,具有给付性质,[7](p430)但补救措施专门针对弥补作为类行为导致的违法不利益状态。[8](p116)在行政主体不作为的情况下,因为没有作为违法,所以没有补救措施的适用机会。一言以蔽之,履行判决主要针对行政机关的不作为,是为了责令被告依法履职,而补救措施适用前提是存在一个作为的违法行为,即补救措施是解决后续不确定法律关系的从判决形式。[9](p20)

在环境行政公益诉讼中,履行判决的适用规则并不能完全套用一般的行政诉讼的履行判决,应当基于督促环境行政机关依法行政和保护环境公益客观诉讼目的,才能得到清晰阐述和良性发展。环境行政公益诉讼设置的诉前程序要求环境行政机关对检察建议应当按期回复。因此,法院对被告不履行法定职责的审查范围包含法律明确要求被告应当履行的职责以及其按期回复检察机关的义务。

二、环境行政公益诉讼履行判决的司法适用

行政公益诉讼制度于2017年7月1日起正式实施。为检视环境行政公益诉讼履行判决的司法适用具体情况,本文以环境行政公益诉讼履行判决裁判类型为研究对象,运用“智慧检务助手”案例检索工具,在“中国裁判文书网”检索2018—2020年度的相关判决文书,检索范围为各级人民法院在该期间作出的环境行政公益履行判决案件。通过关键词检索并逐一分析,最终获得109 份有效的环境行政公益诉讼履行判决文书。

(一)履行判决的适用总体情况。

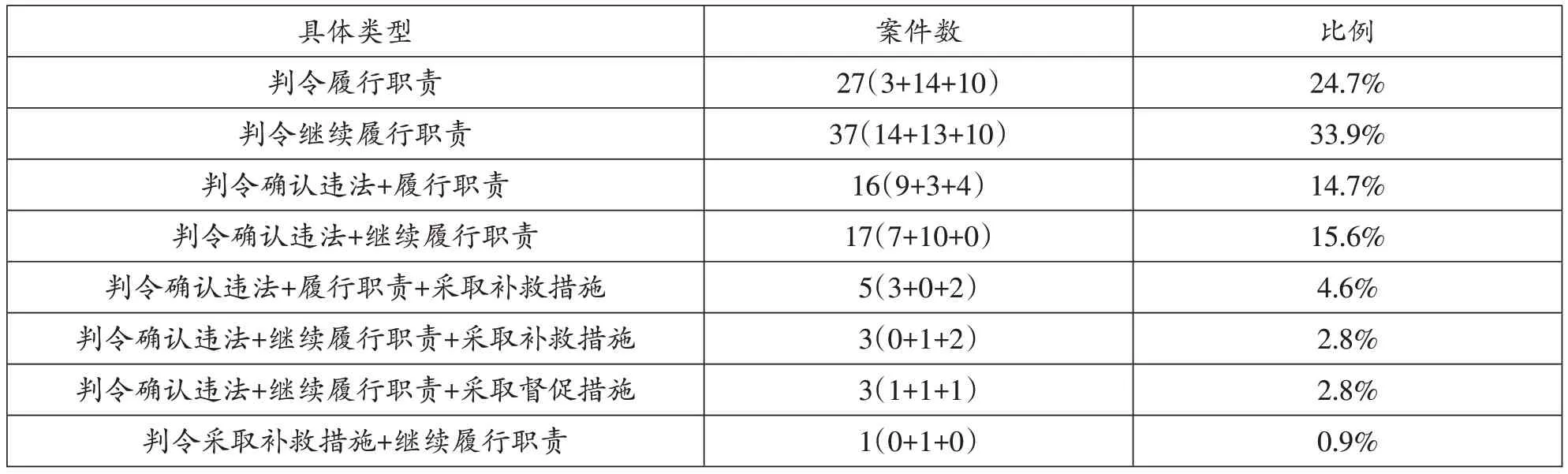

通过分析109 份一审判决书发现,人民法院在环境行政公益诉讼案件中的履行判决形式有8 种(见表1),但主要的判决形式有4种,分别为:判令履行职责、判令继续履行职责、判令确认违法+履行职责、判令确认违法+继续履行职责。环境行政公益诉讼中的单独判决履行职责可细分为两类,一类属于被诉行政机关完全未履行职责,另一类属于行政机关未完全履行职责。对于第一类案件,法院会判令其履行职责;第二类案件被诉行政机关在法院判决之前已经进行了履职行为,但由于履职不到位或者公益诉讼起诉人认为其履职不全面、不充分继而提起公益诉讼,法院判决其继续履行职责。环境行政公益诉讼中,确认判决和履行判决并用的情形比较常见,其中又分为“确认违法+履行”的判决、“确认违法+继续履行”的判决。大部分确认判决和履行判令并用往往是基于公益诉讼起诉人针对确认行政机关不作为或行政机关履职不完全违法的诉请,进而判令“确认违法+履行”或“确认违法+继续履行”。只有个别案件是针对行政机关违法作为而作出“确认违法+履行”或“确认违法+继续履行”。比如,在南平市延平区人民检察院诉南平市国土资源局延平分局案中,①(2018)闽0703行初35号。法院判决:1.确认被告南平市国土资源局延平分局为南平市延平区南山采石场办理采矿许可证变更登记、通过2008年度矿产资源开发利用年检、未依法收缴矿山生态恢复治理保证金的行政行为违法;2.被告南平市国土资源局延平分局应于本判决生效后在法定期限内依法全面履行对延平区南山采石场(采矿权人吴里球)矿山生态环境恢复治理的监管职责。

表1 109件环境行政公益诉讼履行判决的具体类型及比例

与此同时,有三点值得注意。一是,在前述提到的4种主要判决之外,还存在4种其他判决形式,即判令确认违法+履行职责+采取补救措施、判令确认违法+继续履行职责+采取补救措施、判令确认违法+继续履行职责+采取督促措施、判令采取补救措施+继续履行职责。其中补救措施往往针对的是判令行政机关自身应采取的措施,②(2018)陕0602 行初49 号,(2018)吉0203 行初24 号,(2018)甘0502 行初27 号、28 号、29 号,(2019)云2328行初52号,(2020)黔0522行初17号,(2020)黔0626行初1号,(2020)鄂1181行初31号,(2019)内2222行初9号。如在大方县检察院诉大方县水务局案中,法院判令:1.确认被告大方县水务局对大方县新民路以南片区生活污水排放未依法履行监管职责,造成环境污染的行为违法;2.责令被告依法履行法定职责,并采取补救措施。而督促措施往往是判令行政机关针对第三人采取的措施。③(2017)黔0321行初98号、(2019)黔0626行初2号、(2020)云2328行初86号。如在石阡县检察院诉石阡县环境保护局案中,法院判令:1.确认石阡县环境保护局对第三人石阡明美公司洗矿泥浆水渗漏污染下游河道水体怠于履行监管职责的行为违法;2.责令被告石阡县环境保护局继续履行统一监督管理职责,督促第三人石阡明美公司限期采取治理措施,消除污染,逾期可指定有治理能力的单位代为治理,所需费用由第三人石阡明美公司承担。

二是,在履行判决书中,有的法官在判项中明确了补救措施,但也有法官在判项中仅从内容上明确了补救措施,从行文上看,并未在判决结论内容部分出现“补救措施”字眼,所有文书均采用要求行政机关履行或继续履行法定职责的文字表述。如在满洲里检察院诉自然资源局案件中,④(2019)内0781行初31号。判决结果分为两项表述,第一判项虽未使用“补救措施”的任何字眼,但是判决被告满洲里市自然资源局在涉案公益林地范围明显位置设立公益林地宣传牌,并对涉案公益林地进行围封和补植复绿,并于2020 年1 月完成公益林地宣传牌和涉案公益林地围封工作的验收,2020 年5 月完成补植复绿工作的验收,这实质上是具体表述了被告满洲里市自然资源局应采取的补救措施。在第二判项中,“责令被告满洲里市自然资源局继续依法履行监督管理法定职责”,这实质上属于补救措施+继续履行判决。

三是,判决履行职责的内容较为概括。综合梳理样本所涉案例,在64 件单独判决履行职责案件中,原则性的判决有39件,均只概括性地要求行政机关依法履职;仅25份判决采取了具体性判决,且也仅明确规定了行政机关履行的具体期间。⑤(2018)皖1822 行初18 号、(2018)鄂0703 行初51 号、(2018)鲁1121 行初16 号、(2018)鄂0591 行初10号、(2019)鄂0804行初111号、(2019)内0781行初31号、(2019)黔0321行初536号、(2019)吉0322行初39号、(2019)吉0524行初38号、(2019)吉2403行初34号、(2019)吉7503行初2号、(2019)鄂1182行初129号、(2019)鄂0683行初33号、(2019)鄂2802行初1号、(2019)陕7101行初13号、(2019)陕0628行初34号、(2019)陕7102 行初2687 号、(2019)渝0114 行初25 号、(2019)琼72 行初20 号、(2020)鄂1023 行初7 号、(2020)吉0623 行初2 号、(2020)鄂1125 行初144 号、(2020)鄂0323 行初13 号、(2020)吉2403 行初6 号、(2020)鄂1182行初116号。只有少数判决明确了履职的方式以及效果。如在随县检察院诉随县水利局案中,⑥(2018)鄂1321行初27号。判令随县水利局在本判决生效后6 个月内依法及时履行监督和管理职责,拆除草店镇游源河东湾河道中违法构筑物,恢复河道原状。又如张家川回族自治县检察院诉张家川回族自治县住房和城乡建设局案中,①(2020)甘0502行初8号。责令被告张家川回族自治县住房和城乡建设局继续履行生态环境保护的监管职责,及时处理张家川县后川河沿岸尚未并入排污管网的排污口,防止污水直接排入后川河污染水生态环境。

(二)履行判决适用存在的问题。

1.履行判决与确认违法判决并用。

《解释》第25 条第1 项关于确认判决的适用是有前提条件的,必须要符合《行政诉讼法》第74条、第75条的情形。第74条确认了违法判决的主要法律依据,第75条确认了无效判决的主要法律依据。第74条规定了法院作出确认违法判决的两种情形:一是有法定原因不作撤销判决;二是责令履行没有意义。也就是说,只有出现了第74条的法定情形,才能适用确认违法判决,同时《解释》第25条第3项也明确规定了履行判决的适用。既然可以作出履行判决,就必然满足行政机关履职的必要性和可行性。

因此可以得出,法院如果认为被告履行职责有意义和有必要,那么首先应该做出的是履行判决。如果被告无法履职或履行职责已然没有意义,则应作出的是确认判决。二者的适用前提不一样,如若并用,在逻辑上会自相矛盾。而在环境行政公益诉讼司法实践中,采用“确认违法+履行判决或确认违法+继续履行判决”的判决形式达到了30.3%,法院不仅确认判决,还要求被告履行或者继续履行职责。例如在泗县人民检察院诉环保局案中,②(2019)皖1324行初4号。法院判决被告怠于履行对泗县泗州医院排放医疗废水废物和医疗设备辐射安全许可的监管职责违法,并且责令泗县环境保护局继续履行对泗县泗州医院排放医疗废水废物和医疗设备辐射安全许可的环境监管职责。又如在四平市铁西区人民检察院诉自然资源局案中,③(2019)吉0302行初6号。判决确认被告对唐旭光非法占用耕地的行为未尽监管职责违法并且责令自然资源局依法履职。

2.履行判决和补救措施的混同。

从《解释》第25条第1项可以得出,补救措施须依存于确认判决,依存于确认违法或者确认无效。实践中,法院对补救措施的用词较为笼统和宽泛。[10](p463)由于法条没有关于补救措施内容的表述,补救措施被广泛运用于各类案件,包括履行判决案件中。

通过样本研究可发现,有的法院严格依照《解释》的第25 条第1 项,补救措施的规定放置在作出确认判决之后。例如在枣阳市人民检察院诉市自然资源和规划局案中,④(2019)鄂0683行初4号。法院在确认被告对非法占用林地的行为未完全缴纳罚款、未进行处罚违法之后,责令被告收缴剩余加处罚款(按未缴纳的罚款本金5000元计算)。被告对罗吉明毁损公益林地的行为给予2.5万元的行政处罚,罗吉明只履行了2万元罚款,后经过检察院建议,被告枣阳市自然资源和规划局只要求罗吉明于2019 年1 月21 日补缴完剩余5000 元罚款,没有依据每日按罚款数额的3%加处罚款,构成违法履行职责。法院的第2项判决即是一种确认行政机关违法收缴罚款后的补救措施。不过,遗憾的是,法院的第2项判决——责令被告继续履行收缴剩余加处罚款的法定职责,仍然用的是“继续履行法定职责”的字眼。

而在有的案件中,补救措施则和责令履职进行了混用,表面上看属于履行判决,实则是补救措施。在利川市检察院诉市汪营镇政府案中,⑤(2019)鄂2802行初1号。汪营镇政府在建设、使用汪营镇垃圾填埋场时,未依法履行职责,使得垃圾长期露天堆放于该垃圾填埋场,散发难闻气味,并存在燃烧现象,大量燃烧气体散发至空气中,且未采取任何有效防渗漏、防扬散、防流失、防雨水等防污染措施,对生活环境等造成严重影响,法院判决汪营镇政府采取积极有效措施,对汪营镇垃圾焚烧站现有垃圾实施综合治理,消除污染并修复生态环境。在该案中,环境已遭到破坏,作出履行判决已经没有意义,法院作出整改原辖区内的垃圾焚烧站,对垃圾实施综合治理的判决看似履行判决,实则是一种降低环境污染的补救措施。

3.原则性判决与具体性判决选择标准模糊。

原则性判决是指法院在文书中只概括性地判决被告依法履责,而不对履行的方式、效果、期限等方面做要求,具体由行政机关自己裁量决定。这反映了法院对行政机关初次判断权的尊重,[11](p146)但如果只作原则性规定,这就需要被告在后续工作中积极作为,如若没有履行到位,导致损害性后果,此时环境公益诉讼起诉人需要再次起诉,在环境保护方面,所导致的损失可能已无法挽回,也耗费了时间。具体性判决确定了行政机关履行义务的期限、方式等,有利于充分发挥司法的能动作用。对行政权加以制约,[12](p68)能够高效及时地预防环境污染,保护国家资源,提高行政机关的执行力。但是相应地也会缩小行政机关的裁量空间,[13](p140)由于行政机关具有比法院更强的专业能力,所以法院如果对履行的内容作过于详细的判决,可能会阻碍行政机关履职的方式与效果。法院裁判的出发点和落脚点是如何能有效维护公共利益。[14](p142)原则性判决与具体性判决各有千秋,法院该如何选择没有明确的标准,界限也比较模糊。如何处理二者之间的关系,已经成为法学理论与实践中的重要问题,这在一些案件中已经得到了体现。

研究样本案例可知,对于大部分案件,法院都习惯性作出原则性的判决,关于履行的时间、方式等内容避而不谈。例如,在天长市人民检察院诉市国土资源和房产管理局案中,①(2019)皖1181行初3号。法院只是判决责令被告依法继续履行监管职责,而对于具体履行非法采坑环境治理恢复的义务的履行周期以及效果均没有要求。又如二道江区检察院诉区林业局林地监管职责案,[15](p65)尽管森林资源是重要的国家资源,一旦遭到破坏,将产生难以弥补的后果,但法院并没有对被告履行监管职责的方式、时间进行判决,只是概括性地要求被告依法履职。

只有少部分案件作出了具体性判决,法院对履行判决的内容不仅包括一定的履职期限,有的还规定了行政机关履行的方式等。通过梳理环境行政公益诉讼中的具体性判决,发现法院在适用“在一定期限内”这一法条时存在多种不同的做法。如在沙洋县人民检察院诉城市管理执法局案中,②(2019)鄂0804行初111号。法院要求被告在判决生效后6 个月内清除前述建筑垃圾、恢复土地原状。又如在利川市人民检察院诉汪营镇政府案中,③(2019)鄂2802行初1号。法院责令被告于判决生效之日起3个月内对垃圾焚烧站现有垃圾实施综合治理,消除污染并修复生态环境。再如安康铁路运输检察院诉旬阳县水利局案中,④(2019)陕7101行初13号。法院责令县水利局对河南交通建设工程有限公司向汉江河道倾倒弃渣的违法行为进行监管,并在2019 年12 月31 日前处理完毕。

此外,有法院对履行职责的方式以及达到的具体标准作出了判决。例如,在满洲里市人民检察院诉自然资源局案中,⑤(2019)内0781行初31号。法院判决被告补植复绿,并于2020 年1 月和2020 年5 月完成两项验收。在该判决中,法院不仅限定了行政机关履行职责的期限,而且要求完成国家验收,明确了履行职责的效果,这体现了“地方性”与“通用性”[16](p94)相融合的判决效果。

三、完善环境行政公益诉讼履行判决的适用

1.不宜并用确认违法判决与履行判决。

一般而言,我们可以从行政主体、权限、内容等方面来判断行政行为的合法性。任何一个方面不合法,都可以作为行政行为违法的判断依据,法院可以作出6 种判决形式,当然包括确认违法判决。但在行政公益诉讼中,根据《解释》第25条,法院作出确认违法判决法定的依据是《行政诉讼法》第74条的规定。第74 条规定确认违法判决主要适用于不能撤销、不需要撤销以及不需要判决履行三种情况,其中,不需要判决履行主要是因为履行已经没有实际意义。这也从另一方面说明了履行判决的作出是有前提条件的,履行尚有意义的前提下,法院才会要求被告完成法定职责。[17](p34)

因此,根据《解释》第25条,只有符合《行政诉讼法》第74条相关情形,才能作出确认判决;符合《行(2019)内0781行初31号。政诉讼法》第72条规定的,应作出履行判决。如果履行有意义,则应作出履行判决,既然能够作出履行判决,已经能证明履行有意义;既然判决履行有意义,那为什么还要作出履行没有意义前提下的确认违法判决呢?这两种情形应该是互斥的,[18](p18)不可能并用。与此同理,在环境行政公益诉讼中,确认违法判决与履行判决不宜同时适用。

2.区别适用确认违法判决中的补救措施与履行判决。

按照《解释》第25条第1项的规定,附随确认违法判决之后作出的补救措施是指在被诉的行政行为被确认违法后,法院认为有必要的,可以依据《行政诉讼法》第76条和《解释》第25条第1项同时判决责令被告采取相应的补救措施。立法者在确认违法判决的基础上补充了补救措施的规定,其背后的立法目的可能是弥补违法行政行为所带来的危害后果。既然补救措施的适用依附于确认判决,确认判决不能和履行判决并用,那么就需要区分补救措施和履行判决,不能混用,因为补救措施的使用是有前提的,必须先有确认判决。

环境行政公益诉讼作为一种新的诉讼类型,强调对环境行政机关依法行政的监督和环境公共利益的保护。为了确保法院严格依照《行政诉讼法》和《解释》的规定作出科学的司法裁判,应当在正确区分确认违法和履行判决的基础上,准确适用补救措施和履行判决。

3.审慎适用原则性与具体性判决。

谦抑性是司法的主要特点。司法谦抑始于刑、民判决,[18](p16)之后延伸到行政判决。环境行政公益诉讼是当下正在蓬勃发展的制度,属于公法诉讼,涉及的是国家公权力机关之间的权力分工与权力对抗。从本质上讲,它也是环境法的一种主要的实施方式。环境法的实施对专业性的要求较高,由于法院缺乏评估和认定机制,而行政机关具有比法院更强的专业能力,所以环境法的实施主要依赖于行政实施,司法实施只占很小比例。[19](p65)因此,需要尊重行政机关的实施权,避免过度干涉行政机关的执法。

在环境行政公益诉讼中,法院作出履行判决时,比较复杂的是如何处理行政裁量权问题。行政机关在符合法律规定的前提内具有一定范围的自由选择权,例如对于环境执法方式、执法手段的选择。在沙洋县人民检察院诉城市管理执法局案中,①(2019)鄂0804行初111号。对于行政机关职权的行使问题,法院认为,何时启动建筑垃圾资源化利用设施建设,如何分阶段开展城区断头路、城乡接合部建筑垃圾排查、清理工作等,目前还不是司法调整的范畴,所以在判决中,采用概括性判决:“被告沙洋县城市管理执法局继续履行法定职责,对在卓政大道倾倒、填埋建筑垃圾的违法行为进行查处,在本判决生效后6个月内清除前述建筑垃圾、恢复土地原状”。这即是司法谦抑、尊重行政裁量的重要表现。

具体性判决与谦抑性原则存在一定的冲突,因此可以从两方面限制这一实体性权力:一方面对判决形式的方式加以限制。国际上,在客观诉讼判决方面多以原则性判决为主。例如,法国的客观诉讼主要强调尊重行政机关的法律实施权,体现司法谦抑。另一方面要综合考虑具体性判决中行政机关客观履行不能的情形。基于环境行政执法中复杂的技术和社会因素,[20](p139)即行政机关在履行环境监管过程中,难免会遇到人力、财力不足以及客观条件不够的情况。如若此时法院一味判决其依法履行职责,这不仅会加重行政机关的履职压力,而且会导致行政机关为了遵守行政判决给其他主体带来不公正的后果。此时,法院更应当考虑行政机关履行职责的可能性,选择原则性判决方式。即使是采用具体性判决,也要综合考虑行政机关的自身条件,例如行政机关履职的期限、方式、范围等,不能为了追求表面的法律效果而给予不合理的履职要求。法院应当充分尊重行政机关,只有其拒不履行职责时,方可作出较为明确的具体性判决,明确履行期限和方式。

四、结语

环境行政公益诉讼开启了司法维护环境公共利益的中国范式和图景,亟须司法机关准确理解履行判决与确认判决、补救判决之间的内在法理逻辑和具体适用关系,以及精准把握原则性判决与具体性判决的裁判边界,进一步促进检察机关督促行政机关积极履行法定职责,提高法院环境行政公益诉讼的审判质量。判例研究表明,在环境行政公益诉讼的司法实践中,履行判决存在与确认判决并用、与补救措施的混淆适用、法院适用原则性与具体性判决标准不清晰等情形,因此法院需要正确区分确认违法判决与履行判决、责令采取补救措施与履行判决的具体差异,审慎作出原则性或具体性判决,以保持适当的司法谦抑性,从而作出科学的环境行政公益履行判决。唯其如此,方能充分发挥检察机关对行政机关环境行政违法行为的监督从而督促行政机关全面科学履职,强力促进环境治理体系和能力的现代化,最终实现保护环境公益的目的。