向天再借五百年

张雨晨

万岁

“万岁”乃是华夏子孙极其熟悉的一个词。

寰宇之内、古往今来,万人之上的帝王将相们从来不乏“我真想再活五百年”的“惧亡者”。而在被这些“肉食者”鄙视为蝼蚁的平民百姓间,“嫦娥奔月”为代表的长生仙人神话也从不乏受众。

作为死亡的镜像,永生对人类的诱惑,一如人对死亡的恐惧般强烈而深刻。

比如“论资排辈”甚至稳压华夏文明一头的古埃及,就在人类文明的黎明期,形成了一套高度关注死亡、复活与永生的神话体系。并由此衍生出了《亡者之书》、木乃伊和金字塔等今人看来匪夷所思的文化产物与技术成就。

而在亚洲大陆的另一端,沉迷于丹药巫蛊的帝王同样数不胜数。然而在自然规律面前,即便是自以为征服“星辰大海”的“千古一帝”们,也依然会以一介匹夫的姿态驾崩,并在身后留下一个个被昏聩统治严重透支民生、注定迅速败亡的腐朽帝国。

即便是到了科技文明极大影响生活的近当代,人类创作的幻想作品中,永生依然是重要的主题:奇幻文学的扛鼎之作《魔戒》中,被誉为凡间完美生命的精灵,就有着标志性的、近乎永恒的长寿;而在科幻文学之中,借助技术手段进行的延寿和再生,也是屡见不鲜的设想。现代流行文化中,从长生不老的诺多精灵公主到不死不灭的绿发魔女,从金刚狼到永生守卫,世界各国的创作者们,纷纷在各自的作品中留下了各自对永生的畅想与感悟。

终有竟时

万物终有其时。

衰老与死亡,是所有生命都绕不开的话题。

从微观层面看,细胞的“死亡”其实定义起来会非常复杂。比如说,倘若一个细胞发生了分裂,那么原本的那个细胞从认知概念上也就不存在了,但一般来说,我们不会把这种情况视为“死亡”。

海瑞塔·拉克斯

而具体到一般认知的“停止生命活动”上,细胞其实也有不同的结局。

细胞被各种极端刺激损伤到一定程度,就会迎来名为“坏死”的死亡。面对机械损伤,细胞可以被直接撕碎,死无全尸;面对高温,细胞内发挥各种功能的蛋白会变性失活,导致细胞死亡(俗称煮熟了);面对大剂量的电离辐射,细胞内的DNA分子链会被轰击损伤,倘若来不及修复,就会导致细胞无法再利用这些基因来转录翻译对应的蛋白质,最终同样难逃一死(但也有极小概率获得可以继续使用的突变基因);而面对细菌、病毒等病原微生物的感染,细胞同样也会被入侵者用各种匪夷所思的手段杀死——比如死于被细菌代谢产物污染的毒性环境,或者被病毒感染后,像被异形破胸而出的倒霉蛋一样,死于从内部疯狂增殖的病毒。

总之,胞生不易。

此外,还有另一种死亡可能降临到细胞头上。

这就是“细胞凋亡”。不同于外部“飞来横祸”导致的“细胞坏死”,细胞凋亡是一个细胞自主进行的“自杀”过程,过程虽然不那么轰轰烈烈,却更加幽怨哀婉。

当细胞表面的Fas蛋白作为受体与作为“死亡信使”的特定信号分子结合之后,就会向下在细胞内部启动一连串代谢通路,使得细胞色素C从线粒体中大量释放,激活Caspase蛋白酶家族。在这一连串生化反应的作用下,接到死亡命令的细胞会开始向内收缩、崩解,自动形成一个个由细胞膜封装好的“凋亡小体”,仿佛扎好口的垃圾袋,平静地等待着机体的免疫系统来清理回收。这样一套经过自然演化长期塑造的机制,保证了细胞在凋亡过程中,并不会像坏死那样出现明显的胀大破裂、内容物外流等问题,因此也一般不会导致附近的机体组织出现炎症反应。

正是由于凋亡系统的可控与“干净”,以凋亡为代表的细胞程序性死亡,在我们的生长发育以及机体日常运行中都有着巨大的作用。譬如说,我们手上彼此分离的五指,就是由于胚胎发育时肢芽末梢的细胞们进行了选择性的凋亡,从而清除了手指间多余的组织,描绘出双手最初的轮廓。而即便在完成发育、身体成熟之后,凋亡系统也能为机体持续、安全地清理已經老化或受到损伤或变异的细胞,维持机体的健康。

不过,凋亡系统也不能做到让机体永葆青春。因为与凋亡对应的新细胞补充方面,机体同样有着严格的限制。我们体内的细胞,早就被自然演化早设定了分裂的倒计时工具——端粒。这些位于染色体末端的“帽子”结构,会随着细胞的一次次分裂而不断缩短,并在耗尽后启动细胞凋亡程序,让所在的细胞“寿终正寝”。我们机体的整体衰老,很大程度上就是因为机体补充新细胞的能力越来越差,进而导致身体各个器官和系统的功能出现持续且不可逆的下降。当这些功能下降积累到一定程度之后,机体的正常运行就会无以为继,从而走入死亡的幽谷。

但是,任何防御机制都存在漏洞。经过一连串基因的变异,极个别“幸运”的细胞能够“解锁”一种名为“端粒酶”的特殊技能。突变细胞通过这些端粒酶的作用,将会获得近乎“逆天改命”的能力,可以把原本持续缩短的端粒重新加长,从而在单个细胞层面,实现无限分裂的“永生化(immortality)”。现在被科研工作者广泛应用于生物学和医学研究的“海拉细胞”,就是这样一种不会自然衰老死亡的“永生细胞”。虽然它的捐献者海瑞塔·拉克斯女士早已于1951年去世了,但来自她的海拉细胞却在全世界的实验室中昼夜不息地持续分裂着。如今它们的规模,甚至已经远远超过了捐献者本人的体重了。而海拉细胞这样钻了凋亡系统空子的“永生细胞”,其实大多就是人们闻之色变的“癌细胞”。

单个细胞的死,可能是为了整个机体的生。

太岁

但人类的智慧,让我们见识了生老病死之后,自然就会想象出长生不老。

人类是一种会被自己的智慧煎熬的生物。

抛开前现代那些显然从未灵验过的巫术和祈祷不谈,随着近代科学思想的崛起,以及连带的一轮又一轮工业技术革命。人类终于凭借自己的智慧,通过对自然越发深入的理解,开始了对自身寿命的延长。

在人类的绝大部分历史阶段,人类的平均寿命都只有30-40岁,即便将数据中“拖后腿”的婴幼儿大量夭折死亡视而不见,但那些侥幸成人者的预期寿命,依然是“人生七十古来稀”。

直到二十世纪,磺胺和青霉素为代表的第一批抗生素大规模投入使用为止,我们如今熟视无睹甚至认为天经地义的“长寿时代”,方才在诸多技术的共同维护下逐渐来临。

可医疗技术的发展,最多只能逼近人类的预期寿命极限。在感染类疾病从整体上被控制后,死神又让原本是罕见病的高血压、糖尿病、心血管疾病还有癌症粉墨登场,铸成了全新的收割镰刀。

面对这些一时半刻无法攻克的疾病,有些人想到了科幻小说中的“人体冷冻”。希望通过这种将自身化为“时间胶囊”的方式,在寒冰中“永葆青春”,加速快进到幻想中更加美好的未来。

然而此时,人们却发现,原本作为生命之源的水,在凝结为冰之后,却成为了最致命的死神。细胞内的水,在结冰以后就会化为锋利的结晶,并伴有体积上的膨胀,从而在微观层面破坏细胞结构。长期的低温冷冻状态,对于所有具备细胞结构的生命来说,都是灭顶之灾。

当然,生命面对极寒也不是没有办法。作为甚至没有细胞结构的“极简主义者”,病毒就对超低温环境有着很强的耐受性。它们那单纯由核酸与蛋白质外壳构成的机体,面对低温环境甚至反而可以更加稳定地长期保存。在全世界各地的实验室里,-80℃冰箱和更加寒冷的液氮罐里,都大量储存这各种用于科学研究的病毒。

此外,一些复杂的多细胞生物,比如被笼统俗称为水熊虫的缓步类动物,也能够通过如三体人一般的机体脱水,进入代谢几乎完全停止的“隐生”状态,从而在经历极寒等各种恶劣环境之后,有更大概率复苏。

不过对于更大、更复杂的大型动物来说,零下的低温依然是机体难以抵挡的死亡环境。大部分我们熟知的极地动物,都得靠体内代谢产热和皮毛保温来保持身体核心温度,要是身体真被冻结,其实同样难逃一死。

所以大型动物想要扛住冷冻,就要给自己做好防凍措施。而栖息于北美洲北部苦寒荒野的北美林蛙,就有着近乎科幻设定的“冷冻复苏”能力。这种曾经让富兰克林百思不得其解的“奇迹”,其实源于北美林蛙独特的代谢系统。

当入秋之后,北美林蛙会在肝脏内大量积累肝糖原,然后转化为葡萄糖,大量输入全身的血液与组织液,主动形成“糖尿病”的高血糖状态。同时,为了进一步增加抵御寒冬的能力,北美林蛙会“丢车保帅”,分解部分肌肉和组织,将其重新拆解为蛋白质,并进一步代谢形成原本会排出体外的尿素。

如此一来,当阿拉斯加的凛冬终于降临时,北美林蛙的体液已经拥有了高浓度葡萄糖与尿素,而且越是像大脑与心脏这样的关键器官,葡萄糖与尿素的浓度就越高。这样一来,林蛙就将自己的体液,变成了凝结点低于零度“防冻液”,能够在-4℃的环境下存活两个月,甚至可以在零下十几度的严峻环境中坚持一段时间。

受到北美林蛙等动物的启发,科研工作者们,开始用甘油、乙二醇等作为防冻剂,将其渗入细胞,赋予细胞抗冻能力。甚至可以让细胞在液氮的-196℃环境下长期保存。如今这种针对离散单独细胞的超低温储存技术,已经非常成熟了,广泛应用于科研、医疗甚至畜牧业之中。

当然,超低温储存细胞是一回事,科幻飞船里那样“冰冻活人”就完全是另一回事了。时至今日,人类也没有技术能够在保持机体活性的前提下,对整个人体进行“防冻处理”,再快速整体冻结。目前一些科技公司开展的人体冷冻业务,最多也只能让捐献者的遗体作为细胞级精度的优质标本长期保存,并无任何起死回生的可能。

即便在未来,人类攻克了人体超低温保存并复苏的技术,甚至将其应用于航天等领域。但这种技术,其实没有增加人体的“有效寿命”。对于冷冻者本人而言,他们所能体会到的人生,依然不过百年。

只有直接以活跃状态度过漫长时光,才称得上真正的长生不老。

很幸运,自然界依然为我们给出了不少现成的参考。

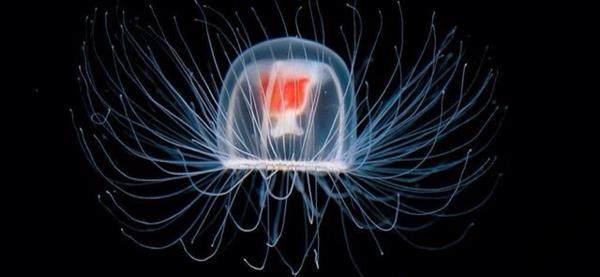

比如灯塔水母。

一般的水母,都是不断重复着“水母体产生水螅体,水螅体再产生水母体”的世代交替循环,虽然个体也很难天然衰老,但总归还是被世代交替的生存方式限制着。而灯塔水母则不一样,它的水母体在持续一段时间后,会“返老还童”直接逆向转化为水螅体,从而跳过了原本的循环,实现了某种程度上的“永生”。

当然,水母和人类的结构差异过于巨大,灯塔水母的能力,几乎毫无可能通过技术手段复现于人体。但倘若把难度级别从“还老返童”降低到“长生不老”,那么我们的哺乳类近亲中,就有现成的案例。

这便是长相极为任性的裸鼹鼠。

作为与人类同属灵长总目的啮齿目动物,裸鼹鼠有着在整个哺乳动物家族中都堪称奇葩的“特异功能”,比如耐受严重低氧环境、拥有如同如蚁群一般的真社会性群体结构、几乎不会得癌症等等。而比这些更加离谱的,则是它们相对于体型极其漫长的寿命,以及匪夷所思的死亡风险曲线。

大部分小型啮齿动物,比如我们熟悉的褐家鼠与小家鼠,即便在实验室的人工饲养环境下,都只有大约两年左右的寿命。而裸鼹鼠的寿命,则可以达到三十年甚至更久。尤其诡异的是,包括相对大部分哺乳动物已经算长寿的人类在内,绝大部分哺乳类的死亡风险曲线,都是一条随着年龄增长快速上升的J型曲线。这样的风险曲线,仿佛一条高耸的眼镜蛇,用晚年急剧飙升的死亡风险,为生命带来命中注定的安息。可动物学家研究裸鼹鼠时,经过统计观察,却发现裸鼹鼠的死亡风险曲线,如同一条平缓爬行的蚯蚓一般,几乎不随年龄增长而变化,始终处于一个非常低的水平。

也就是说,裸鼹鼠有着极其缓慢的自然衰老速度。一只“三十而立”的老年裸鼹鼠,身体状态并不会比它年轻时逊色多少。而裸鼹鼠与人类同属灵长总目的演化地位,更是让这种能力有着通过基因工程转移到人类身上的潜在可能。

但这显然还有极其漫长的科研、技术与伦理道路要走。

死神永生

所有这些“续命”技术,对于人类都有一个无法解决的最根本问题。

那就是人脑本身的衰老。

我们的大脑在发育成熟之后,除了极少数区域外,几乎不会再更新其中的神经元。神经胶质细胞虽然可以更新换代,但它们的功能更多是保护、辅助与支持神经元,自身并不能独立承担信息处理的重任。也就是说,我们大脑的绝大部分功能区域,都是在成年以后“一日不如一日”的。

为什么非要这么设计呢?

其实道理很简单。大脑作为调控全身行为的神经中枢,其中的意识、记忆和情绪等所有认知活动,都是基于神经元彼此用突触连接的神经网络。对于构成网络的神经元本身来说,少量神经元的零星死亡,在各种代偿机制的应对下,几乎不会对网络的功能造成冲击性影响。可胡乱增殖新的神经元,就等于是向这个复杂系统中引入噪音,甚至有可能在原本关键的位置突然横插一脚。两相权衡之下,自然演化最终选择以长期运行效率持续下降为代价,获得了具体运行过程中的相对稳定性。

自然演化,从一开始就让我们选择了通向个体死亡的道路。

不过,科学技术的发展,并不受制于原本的演化结果。通过对大脑进行“透明化”与切片扫描,神经科学家正尝试在计算机中重建大脑中的神經网络。尽管目前的技术还只能重现相对于人脑九牛一毛的“意识碎片”,但随着科学与技术的进一步发展,在本体大脑死亡后依然可以无限期生存与电子空间的“赛博英灵”,仍然有可能实现。

人类与死亡的故事,将在“机械飞升”之后,进入一个如今只属于科幻创作的篇章。

【责任编辑 :阿 吾】