氨甲环酸对老年股骨粗隆间骨折内固定的影响

刘小雷,王 炎,孙中仪,汪海滨,丁志勇,田纪伟

(南通大学附属南京江北医院骨科中心,江苏南京210048)

我国已迈入老龄化阶段,老年股骨粗隆间骨折发生率已占髋部骨折的50%[1]。由于保守治疗致死致残率高,因此除非绝对禁忌证都应手术治疗[2]。股骨近端抗旋转髓内钉(proximal femoral nail anti-rota⁃tion,PFNA)符合生物力学要求,已是股骨粗隆间骨折主要治疗方式[3]。由于PFNA为髓内固定,术后出血特别是隐性失血多致医源性贫血,不仅增加术后输血率及影响术后康复,更增加了围术期死亡相关的并发症[4]。据报道称30%~45%的髋部骨折围术期会有不同程度的贫血,10%的患者重度贫血[5]。因此,近年来学者们发现髓内固定并不能减少手术创伤,术中扩髓及纤溶亢进造成的隐性失血量可达到围术期总失血量的83.3%[6]。同时高龄患者由于常合并冠心病、脑梗死等多种基础疾病及各种介入支架术后,长期口服阿司匹林、氯吡格雷等抗凝药物,机体呈凝血功能异常,进一步加重围术期出血及血栓风险。因此,减少老年股骨粗隆间骨折围术期失血特别是隐性失血,一直是临床医师重视的问题。氨甲环酸(tranexamic acid,TXA)是一种赖氨酸衍生物,具有良好的止血效果,可用于创伤性出血[7],其止血机制是通过阻断纤溶酶原表面的赖氨酸结合位点从而发挥抗纤溶作用,TXA目前广泛用于髋膝关节置换术中并取得良好的止血效果[8,9]。为此,本研究回顾性分析150例行PFNA的老年股骨粗隆间骨折患者的临床资料,以探讨TXA是否减少围术期失血及影响凝血功能、以及增加血栓形成风险。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)新鲜、单侧闭合性骨折;(2)术前血栓弹力图检查提示机体高凝状态(凝血因子、纤维蛋白原、血小板功能等高凝状态等);(3)手术无绝对禁忌证。

排除标准:(1)保守治疗、陈旧性骨折等;(2)术前下肢彩超有血栓形成(深静脉血栓、肌间静脉血栓等);(3)明显凝血功能障碍。

1.2 一般资料

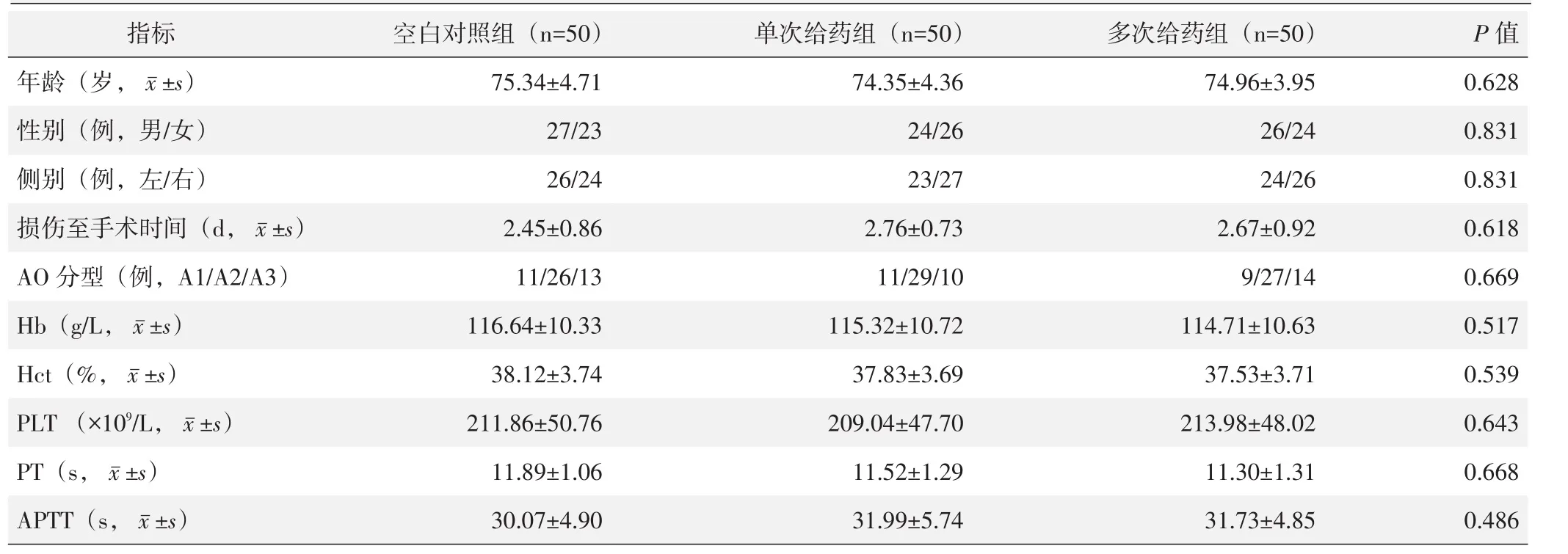

回顾性分析2017年4月—2020年7月150例长期抗凝的老年股骨粗隆间骨折行PFNA的临床资料,依据术前医患沟通结果,将患者分为三组,每组50例。三组患者术前一般资料见表1,三组患者在年龄、性别、骨折AO分型、术前血红蛋白 (hemoglo⁃bin,Hb)、红细胞压积(hematocrit,Hct)、血小板(platelet,PLT)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、活化部分凝血酶时间(activated partial thrombo⁃plastin time,APTT)、损伤至手术时间方面差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究获医院伦理委员会批准,所有患者均知情同意。

表1 三组患者术前一般资料与比较

1.3 手术与用药方法

麻醉成功后,在C形臂X线机透视下牵引复位满意后将患肢内收15°,常规消毒、铺单。在股骨大粗隆顶点位置做长约5 cm手术切口,显露梨状窝。开髓,插入导针至骨折远端,沿导针用弹性钻扩髓。沿导针置入合适的PFNA主钉,透视下确认导钉位置良好,安装瞄准器,于股骨颈中下1/3位置、前倾15°左右钻入导针,透视见位置满意,骨折复位良好,后扩大钉道,将螺旋刀片打入,位于股骨颈正中或偏下。最后锁入远端锁钉及近端尾帽,透视检查确认骨折复位满意后用生理盐水、碘伏反复冲洗手术切口,逐层缝合。

药物使用:对照组50例,围术期未使用TXA。单次给药组50例,仅术前静脉滴注TXA 20 mg/kg。多次给药组50例,术前静脉滴注TXA 20 mg/kg,术后静脉滴注20 mg/kg连用2 d。

抗生素预防感染至术后第2 d。术后均予以质子泵抑制剂预防消化道应激等;术后嘱患者主动咳嗽咳痰,必要时化痰等支持治疗,预防肺部感染;术后均以非甾体类止痛药止痛;术后主动进行屈伸踝膝关节功能锻炼及每日4 000 IU低分子肝素皮下注射,辅助双下肢气压治疗等预防深静脉血栓。输血依据:当Hb<80 g/L,立即予以输血。

1.4 评价指标

记录围手术期资料,包括手术时间、切口长度、术中失血量、总失血量、隐性失血量、术后有无输血。临床失血量指标:通过Nadler公式计算术前血容量 (blood volume,BV)[10],通过 Gross方程计算总失血量,总失血量=术前BV×(术前Hct−术后Hct)/术前 Hct[11]。隐性失血量=总失血量− 显性失血量(术中出血量)。行实验室检查,检测Hb、Hct、PLT、PT和APTT等。行双下肢彩超检查有无静脉血栓形成。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 临床结果

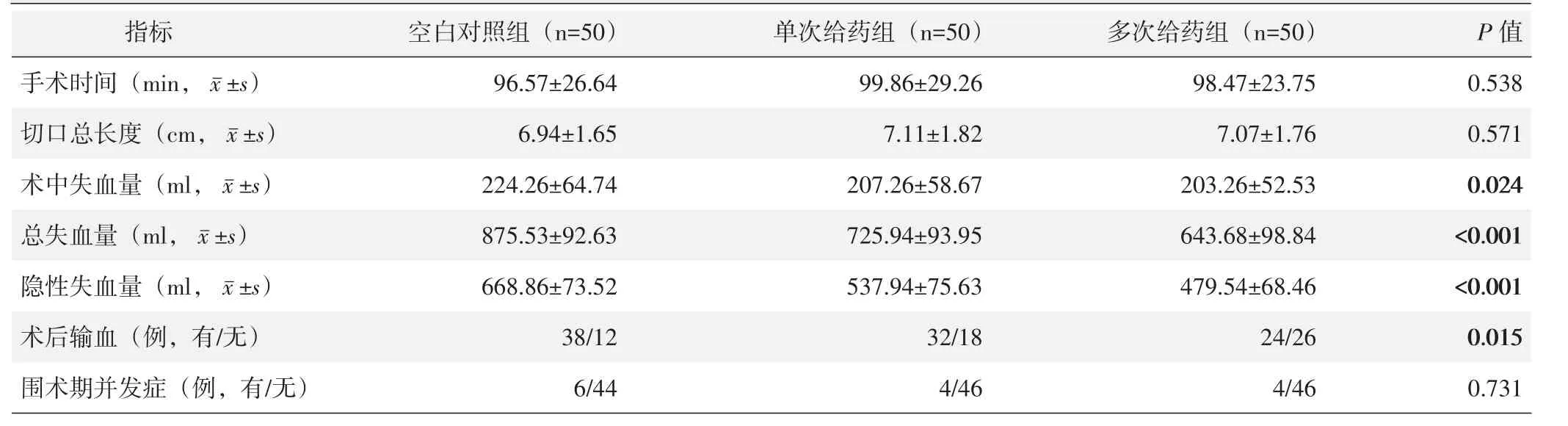

三组手术均顺利完成,无血管、神经损伤等严重并发症。三组患者在手术时间、切口总长度的差异均无统计学意义(P>0.05)。术中失血量空白对照组显著多于单次给药组和多次给药组(P<0.05),而后两组间的差异无统计学意义(P>0.05)。总失血量由多至小依次为:空白对照组>单次用药组>多次用药组,差异有统计学意义(P<0.05)。隐性失血量由多至小依次为:空白对照组>单次用药组>多次用药组,差异有统计学意义(P<0.05)。围手术期输血率,空白对照组为76.00%,单次用药组为64.00%,多次给药组为48.00%,三组间差异有统计学意义(P<0.05)。

早期并发症方面,空白对照组,肺部感染1例,急性心功能不全2例,谵妄2例,急性脑梗死1例;单次用药组,急性心功能不全1例,肺部感染1例,谵妄1例,压疮1例;多次用药组,肺部感染1例,急性心功能不全2例,谵妄1例;三组早期并发症发生率的差异无统计学意义(P>0.05)。上述并发症经相应处理,均无严重不良后果。

表2 三组患者围手术期失血指标与比较

2.2 辅助检查结果

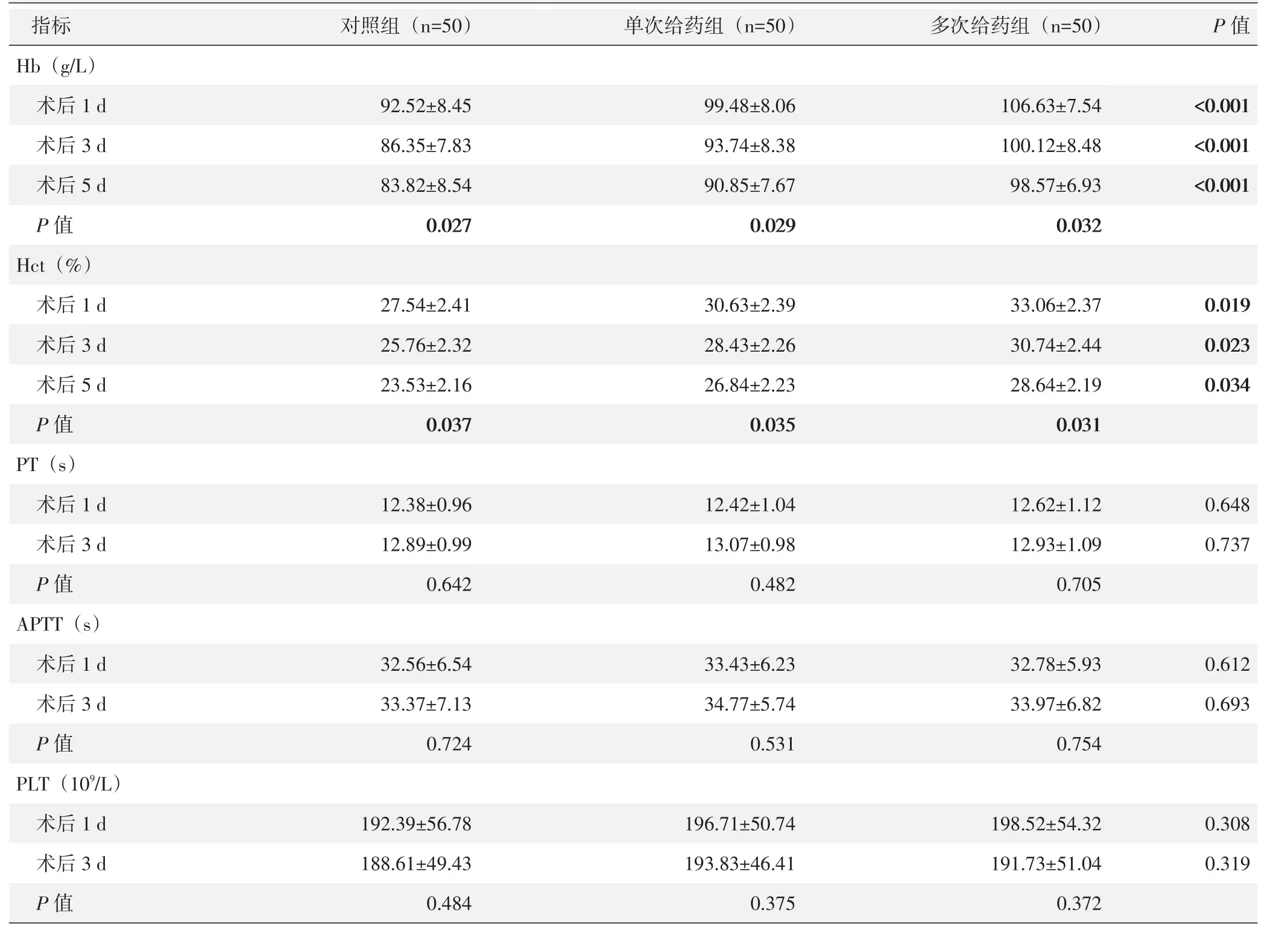

三组患者血液检验结果见表3。随术后1~5 d的时间推移,三组患者的Hb和Hct均显著下降,不同时间点间的差异均有统计学意义(P<0.05)。各时间点Hb和Hct由低至高排序均为:空白对照组<单次用药组<多次用药组,三组间差异均有统计学意义(P<0.05)。与术后1d相比较,术后3 d时三组的PT、APTT、PLT均无明显变化(P>0.05)。相应术后时间点,三组间PT、APTT和PLT的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表3 三组患者术后血液检验结果(±s)与比较

表3 三组患者术后血液检验结果(±s)与比较

对照组(n=5 0)单次给药组(n=5 0)多次给药组(n=5 0)P值9 2.5 2±8.4 5 8 6.3 5±7.8 3 8 3.8 2±8.5 4 0.0 2 7 9 9.4 8±8.0 6 9 3.7 4±8.3 8 9 0.8 5±7.6 7 0.0 2 9 1 0 6.6 3±7.5 4 1 0 0.1 2±8.4 8 9 8.5 7±6.9 3 0.0 3 2<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1 2 7.5 4±2.4 1 2 5.7 6±2.3 2 2 3.5 3±2.1 6 0.0 3 7 3 0.6 3±2.3 9 2 8.4 3±2.2 6 2 6.8 4±2.2 3 0.0 3 5 0.0 1 9 0.0 2 3 0.0 3 4 3 3.0 6±2.3 7 3 0.7 4±2.4 4 2 8.6 4±2.1 9 0.0 3 1 0.6 4 8 0.7 3 7 1 2.3 8±0.9 6 1 2.8 9±0.9 9 0.6 4 2 1 2.4 2±1.0 4 1 3.0 7±0.9 8 0.4 8 2 1 2.6 2±1.1 2 1 2.9 3±1.0 9 0.7 0 5 0.6 1 2 0.6 9 3 3 2.5 6±6.5 4 3 3.3 7±7.1 3 0.7 2 4 3 3.4 3±6.2 3 3 4.7 7±5.7 4 0.5 3 1 3 2.7 8±5.9 3 3 3.9 7±6.8 2 0.7 5 4 0.3 0 8 0.3 1 9指标H b(g/L)术后1 d术后3 d术后5 d P值H c t(%)术后1 d术后3 d术后5 d P值P T(s)术后1 d术后3 d P值A P T T(s)术后1 d术后3 d P值P L T(1 0 9/L)术后1 d术后3 d P值1 9 2.3 9±5 6.7 8 1 8 8.6 1±4 9.4 3 0.4 8 4 1 9 6.7 1±5 0.7 4 1 9 3.8 3±4 6.4 1 0.3 7 5 1 9 8.5 2±5 4.3 2 1 9 1.7 3±5 1.0 4 0.3 7 2

至出院时,双下肢彩色超声检查显示,肌间静脉血栓发生率,空白对照组为11/50(22.00%),单次用药组为9/50(18.00%),多次用药组为8/50(16.00%);三组间的差异无统计学意义(P>0.05)。三组均未见深静脉或大静脉血栓。

3 讨论

股骨粗隆间骨折为关节囊外骨折,股骨髓腔宽大及潜在组织间隙多,骨折后极易出血渗透组织间隙及髓腔而成为不参与血液循环的第三间隙液体,出血量较囊内骨折更多[12];同时PFNA由于术中需扩髓而损伤股骨近端骨髓造血能力,极易出现隐性失血及术后贫血[13]。由于围术期失血量大及严重创伤、手术等应激激活凝血系统,大量凝血因子和血小板易丢失及消耗[14],甚至出现创伤性凝血病[15],极易造成机体凝血与抗凝失衡,易出现出血及血栓等风险。因此,探讨如何减少PFNA术后隐性失血及避免血栓形成具有重要临床意义。

本研究中,三组隐性失血约占总失血量的75%左右,高于既往报道称由手术创伤引起的纤溶反应增强所致的失血约占总失血量的60%[16]。因此减少手术和创伤导致的体内纤溶系统激活进而发展为纤溶亢进是减少术后隐性失血的关键。2019年欧洲指南指出应早期应用氨甲环酸以实施抗纤溶措施可减少出血,改善预后[17,18]。

目前氨甲环酸应用在骨科手术的有效性、安全性已经被很多学者证实[19~21]。TXA局部或全身用药能显著降低髋、膝关节置换术后显性、隐性失血量,明显降低输血率,且不增加血栓性疾病发生率[22]。但氨甲环酸给药的最佳剂量、时间、途径、频次仍然存在争议,仍缺乏更为长期的随访证据[23]。一些骨科医师提出氨甲环酸可能会增加术后血栓的发生率,不能单独、长期使用,目前只能术中短暂使用。但TXA作用机制是通过阻断纤溶酶原与纤维蛋白的结合,阻碍纤维蛋白降解,稳定血凝块发挥止血效果。在一些高凝体质的老年病人中应用氨甲环酸剂量、时间、途径、频次仍无相关的指南及文献报道。有研究认为老年粗隆间骨折患者术后隐性失血持续至术后第2 d[24]。但本研究中显示复查血常规比较第3、5 d的血红蛋白仍有下降趋势,可能与纳入的老年患者长期服用抗凝药物有关。因此,对于高凝体质的老年患者,PFNA术前及术后2 d持续应用氨甲环酸可有效降低围术期出血。

三组围术期术后均主动进行屈伸踝膝关节功能锻炼及每日4 000 IU低分子肝素皮下注射,辅助双下肢气压治疗等预防深静脉血栓。本研究中三组术后凝血指标差异无统计学意义,均无深静脉血栓形成,在肌间静脉血栓方面差异也无统计学意义,说明围术期应用氨甲环酸对于老年高凝体质机体的凝血功能并无明显影响。这与TXA作用机制有关,TXA与纤溶酶原结合位点结合,阻止纤溶酶降解纤维蛋白,其本身不参与合成纤维蛋白,不会影响机体凝血功能及导致术后凝血功能亢进,从而不会增加深静脉血栓形成。

综上所述,术前及术后2 d连续应用TXA可明显减少PFNA治疗老年股骨粗隆间骨折围术期的隐性失血,且不影响凝血功能,不增加血栓形成风险。但由于本研究样本量较少,存在偏差。在以后的研究中,有待于增大样本量,进一步完善本研究。