凝视与演绎:基于奇观/展演范式的展馆受众研究

——以深圳市当代艺术与城市规划馆为例

车学森

(香港中文大学 文学院,香港 999077)

后疫情语境下,世界各地的展馆和艺术家在文化艺术的创作方向、 作品形态及呈现方式方面都经历了前所未有的解构与建构。随着数字化与人工智能技术在当代视觉艺术传播中的作用日益显著,如何凭借讲求内涵厚度的文化与诉求感动深度的创意,来激发城市文化产业的蓬勃发展?这也是打造创意城市过程中应该审慎思辨的核心问题。同时文化创意产业亟待复苏,重新审视与反思艺术馆的受众研究,成为当下文化艺术领域无可回避且尤为迫切的一项重要议题。

基于此,该文试图通过奇观/展演范式(Spectacle/Performance Paradigm)的理论框架,探究深圳市当代艺术与城市规划馆的目标受众与受众发展策略,为展馆的受众研究提供行之有效的研究思路与派生路径。

1 奇观/展演范式的概念意涵

随着科技更迭与创新,新媒体、沉浸式体验、人机交互技术等逐步融入艺术创作以及渗透进市民的日常生活,关于智能时代艺术馆的受众研究愈发受到学界、业界的关注。在此背景下,学者Abercrombie和Longhurst 于1998年提出了奇观/展演范式(Spectacle/Performance Paradigm)[1],用以研究新媒介因素下的简单受众(Simple Audience)、大众受众(Mass Audience)、扩散受众(Diffused Audience)3 种受众类型[2]的特征与行为。奇观/展演范式将受众研究的逻辑起点建构在“认同”之上[3],受众在多维度的媒介洪流中依据想象性的自我展演来择取、重组与建构认同,并强调扩散受众已经逐步从以“单向观看”为核心的传统观展体验嬗变为“看与被看兼具”[4]的“媒介渗透—日常互动—展演—奇观/自恋”4 个循环阶[5]。

2 深圳市当代艺术与城市规划馆受众分析

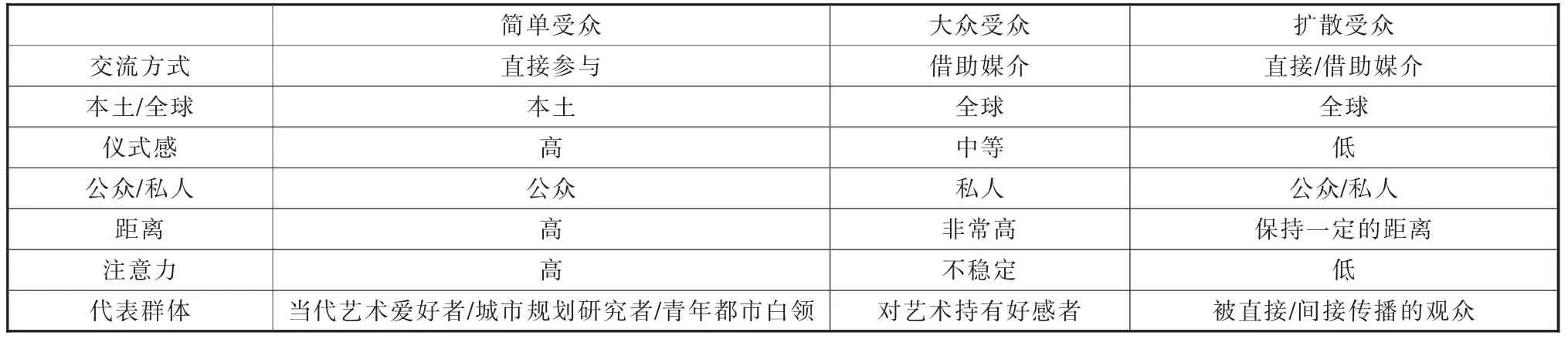

“两馆”由当代艺术馆和城市规划展览共同组建而成,艺术馆从设计、美学、城市规划等多重视角出发,将美学意识与生活理念相结合,展示宏大的文化艺术理念、呈现精美绝伦的美学盛宴,先后举办了深圳时装周、深圳设计周、深港城市/建筑双城双年展等展览与活动。通过奇观/展演范式的3 种受众类型进行分类,结合“两馆”的展演风格、展演内容、展演途径、展演用语,构建起“两馆”受众的群体图像(见表1)。

表1 “两馆”三种类型受众对比及代表群体

由表可知,“两馆”的受众群体十分广泛,且以艺术爱好者为主体。此外,通过参与式观察法发现,自疫情以来,“两馆” 的主要受众符合扩散受众的特征与行为方式。此类受众通过线下观展或在线展馆获取相关的艺术资讯,而后在社交媒体上分享自己的观展心得,塑造并强化了“文艺青年”这一人设。在“媒介渗透—日常互动—展演—奇观/自恋” 的循环框架中,不仅将自己代入观展者身份,同时扮演着表演者的角色,并从中不断建构自己的认同。与此同时,受众文化认同建构的实现,亦有利于提升展馆的知名度,由此可知“两馆”的发展与受众之间形成了一个相互成就,紧密相连的关系链。

2.1 媒介渗透:全媒体覆盖的信息洪流

“两馆”十分迎合年轻一代的媒介接受偏向,除了实体的馆藏展示以外,建立了全媒体覆盖的宣传渠道,主要将品牌宣传媒介布局在微信公众号、微博、知乎,同时面向海外社交平台。

虽然艺术馆自身的网站尚在建设中,但各个渠道的推广内容也能在一定程度弥补网站的功能。譬如微信公众号平台上设置预约链接、售卖文创产品、提供馆内服务;微博平台上发布节目预告、展示演讲录像等。在全媒体覆盖下产生的信息洪流,即使受众不是艺术馆的关注者,亦同样能够通过中间多种渠道间接地接收到艺术馆的媒介信息。如上所述,在多维度超时空的媒介渗透下,不同受众在不同的媒介平台上都能直接或间接地感受到“两馆”的存在感。

2.2日常生活:制造话题引发受众讨论

除了媒介渗透传播各类信息外,“两馆” 同样重视热点话题的制造。通过微信公众号的推文争论、线下的讲座交流,营造艺术话题引发受众参与探讨,诸如“深圳当代艺术的关键词是什么?”“深圳有没有当代艺术? ”“有序复工,消费增长开始了吗? ”等,以期增强受众对艺术馆的粘性与忠诚度。而无论是在线的话题讨论,抑或是线下的面对面讲座,往往受众的反应是积极的、正面的。久而久之,受众会在日常生活中有意或无意地与他人分享交流与“两馆”有关的观点,吸引越来越多间接受众参与进来。正是在这样主体与客体的互动过程中,受众对艺术馆的良好印象被不断强化,受众的热情与认同感亦同样被不断唤醒和激发。

2.3 展演:通过社交媒体自我美化

因为建筑的超前设计、 走在时尚潮流前列的展览活动,“双馆”在市民心目中俨然成为一座网红打卡点,成为文艺爱好者完美的冥想空间。在观点自由的社交媒体平台里,“两馆” 的受众会选择通过发布与建筑合影、观展感言、文创产品的陈设以突显与众不同的文艺形象,标榜浪漫、自由、个性。

值得一提的是,这一类受众在展演阶段并非基于虚幻或凭空捏造的假想,而是热衷于利用艺术作品、国际展览、美学理论加以评析论道的二次创作。故此,“未来感”“科技感”“先锋感官体验”等这类关键词充斥在社交言论的字里行间,在展演中促进文化认同的构建,进行沉浸式的自我美化、自我陶醉,展示自身有别于普通看客的独特个性。

2.4 奇观/自恋:自我满足的个性化特征

在单一循环过程中,受众的文化认同建构于奇观/自恋阶段[6]。正如前文所言,“两馆”的受众在“看”与“被看”之间实现自我展演与自我满足的文化认同和精神需求。首先,从“看”的角度来说,为了产生差异化的构思、个性化的观点、独异化的行为,受众往往选择符合文艺想象的展览汲取灵感;从“被看”的视角而言,受众在接触多方媒介之后,从海量的信息中截取符合设想的片段,呈现出个性化特征的展演,实现了从“观看者”到“表演者”的身份转换,博取了更多外界的关注与赞誉。

其次,在身份转换的过程中,受众在一定程度存在着自恋心理,这种心理状态导致受众产生持续自我展演的动力与欲望。然而,自恋的心理同样伴随着自我仇恨的状态,这种仇恨源自自我展演的满足感和现实生活之中骨感的落差,即充满人文关怀、艺术气息的展演人设在现实中却可能是为了生计而狼狈不堪的形象。为了缓解此类情绪的落差,受众会选择更加多样化展演,以期寻求自我满足和认同建构。

3 受众发展策略:新媒体、智能化与社群艺术

近年来,媒介传播范式的转换、艺术与科技的融合、社会结构的变迁,使得展馆在受众发展层面不得不面临3 个时代性的转变: 新媒体时代下如何实现符合受众价值取向的媒介渗透? 智能科技的蓬勃发展为艺术创作带来怎样的创新可能? 社群艺术理念方兴未艾,艺术作品又通过何种艺术语言介入社群传播?

3.1 依托新媒体组织形态营造高质量的媒介生态圈

在受众拓展语境下,“两馆”通过发布馆藏内容、制造舆论热点话题来建构与深化受众关系,并将这种互动关系嵌入寻常生活中。“两馆”于2017年开始着手打造媒介宣传矩阵,然而,看似布局完整的媒介生态圈却存在着受众参与度低、资讯发布严重滞后、媒介功能定位模糊等诸多运营上的掣肘。面对媒介组织形态的失调与迟滞,从技术提升、功能定位、专业运营等多个人层面改进当前的媒介推广和策划运营显得尤为迫切。一方面,“两馆”需要引进专业的新媒体数字化运营人才,重新布局各渠道的差异化营销,比如说微信公众号以提供在线服务(门票预订、文创售卖)为主、知乎则发布艺术资讯,制造舆论为主、微博则以交流沟通,增进与受众互动为主;另一方面,应介入更为新颖的媒介渠道,譬如短视频领域尚处于展馆推广宣传的蓝海阶段。在2019年,抖音艺术类视频播放量已超6 344 亿,这正是“两馆”亟待布局的新媒介、新渠道、新领域的现实原因。应当意识到短视频在艺术推广甚至艺术创作中的重要作用,换言之,这是科技与艺术融合的一种新趋势。

3.2 从视觉呈现和观展体验丰富艺术的展演维度

艺术与科技融合的渊源由来已久,且每一次的科技革命皆能促使全新一轮艺术创作的范式转换,就好比文艺复兴时期,“油画暗箱” 装置之于“透视学”;19 世纪40年代摄影技术之于绘画的艺术本体论;20 世纪初大众媒介之于新媒介技术。迄今为止,科技革命仍在全球范围内迅速兴起,随着疫情暴发所产生的对数字化展演的依赖,艺术与科技之间的融合将在视觉呈现和观展体验两个层面为展馆凝聚更多受众的关注度。

首先,在视觉呈现上,当前的信息传输技术尚不能稳定清晰地实时转播艺术展览的实况,难以弥补艺术“在地性”缺失的遗憾。因此,应当重视诸如三维动画、影像交互装置、多媒体剧场、数字沉浸艺术等新兴元素在展览中的运用,从环境时空形态、声光电影媒介、感知认知层次上,深度解构与重构以受众感受为中心的艺术作品与艺术环境。

其次,在观展体验上,智能科技赋能艺术感知与观展体验,势必演绎出一种无门槛、无边界、高智能的艺术交互形态。以往的艺术展演通常按照标准化、规格化、产业化的流程运作,倘若实现多种智能与艺术的融合,将艺术的观赏体验通过沉浸式、交互式、多样式的展演,带给观众的视觉感受与领悟将是完全颠覆性的。

3.3 培育展馆互动机制下的社群文化认同与地方归属

自1980年以来,从伤痕美术、新生代和以消费文化批判为核心的艺术,再到21 世纪初的青春艺术,逐渐衍生出一个全新“向下看”的艺术视角——关注社会转型中的不同社会阶层。如今,展馆更应该沿袭这种艺术思路,不以高高在上的姿态独善其身,而是做到摆低身段,深入到社区居民的日常生活中去,从社区的不同阶层群体中获取平日不常关注的艺术灵感。

“两馆”亦同样可以从某个视角出发,无论是关爱都市流浪汉的视角、教育公平性的视角、临终关怀的视角抑或是外来人口在深圳居住适应性的视角,都非常具有人文关怀的意义。一方面不仅促进社会思考对社会底层给予更多的关注; 另一方面鼓励艺术的表达更趋于理性化、合理化、人性化;同时,也能在市民的心目中增加好感,在培育社群文化认同与地方归属的同时,将社区居民发展成为展馆的忠实受众。

4 结语

该文通过对深圳市当代艺术及城市规划馆受众发展的现状进行深入研究后发现,展馆的受众在观展、 评展与宣展之间实现了自我展演与自我满足的文化认同和精神需求。然而,从浏览数、好评数、互动数都印证了展馆的媒介传播现况并不理想;此外,展馆在如何应对后疫情科技与艺术融合的趋势上并没有采取过多的重视与措施。基于此,从新媒体、展演维度以及社群艺术3 个途径嵌入受众的生活是展馆当前及未来受众发展的一种策略思路。