独龙语动词的互动范畴

——兼论藏缅语互动范畴的历史演变

杨将领

(中国社会科学院民族学与人类学研究所,北京 100081)

互动范畴或者“互动态”是藏缅语动词的重要语法范畴之一,表示动作在两个或两个以上的施事之间相互进行的语法意义。

学界对藏缅语互动范畴的专题性研究成果不多,国内目前只有孙宏开(1984)[1]、木乃热哈(2012)[2]、丁健(2015)[3]、周发成(2019)[4]的4 篇文献,此外在各种语法专著及“简志”里只要有形态一般都会论及该范畴。但以往的研究,很少涉及互动范畴的历史演变问题。因语言的分化、历史演变及语法结构类型的转变,今天的藏缅语表达互动范畴的语法手段、语法形式呈现出多样化的特点:有前缀(附加成分)、前缀+重叠、重叠、重叠+后置成分(辅助动词或虚词)、后置成分(虚词)、前置成分(副词)等多种形式。本文先描写、比较独龙语方言土语互动范畴,再与其他藏缅语互动范畴的各种语法形式进行比较、分析,初步探讨藏缅语互动范畴各种语法形式之间的关系及演变规律、线索。

一、独龙语的互动范畴

独龙语互动范畴的语法形式在其各方言土语之间差异比较大。

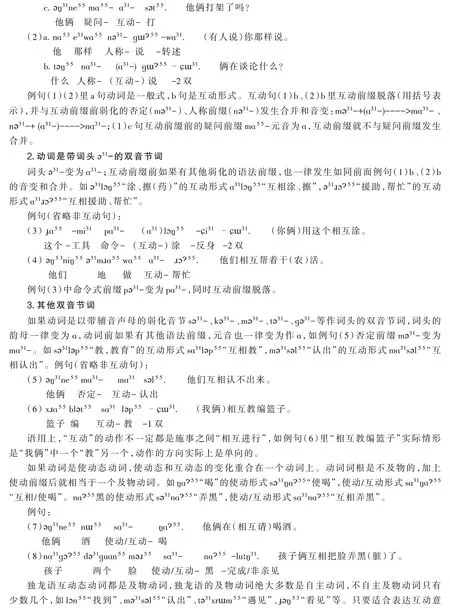

(一)独龙语孔当话

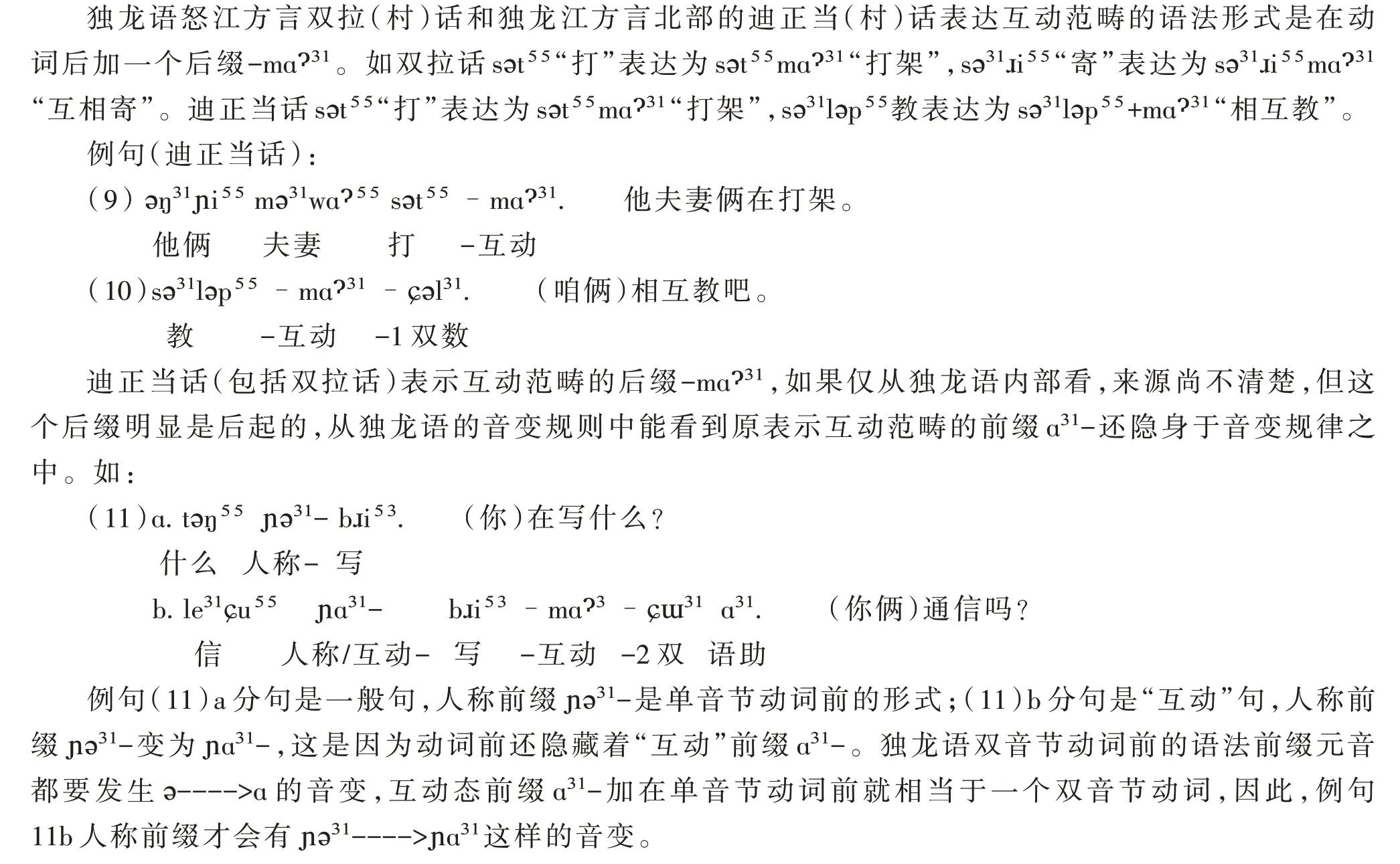

(二)独龙语双拉话和迪正当话

二、藏缅语互动范畴的语法形式

藏缅语表示互动范畴的语法手段及形式类型多样,下面我们先列出各种形式,最后再对各种形式作逐一分析、讨论。藏缅语表达“互动”意义的形式大致有6 种:

(一)前缀

(二)前缀+动词重叠

(三)动词重叠

上述几种语言表示互动范畴的形式是动词重叠,这是羌语支语言常见的语法形式。值得注意的是普米语的重叠动词第一个音节还有一定规则的语音屈折变化,这种变化大概是原始互动前缀对动词词根影响所致。后面的“动词重叠+后置成分”式史兴语的重叠动词也有类似的变化。

(四)动词重叠+后置成分

(五)后置成分

(六)前置成分

以上是藏缅语表达互动范畴的6 种基本形式,目前尚未发现有其他的形式类型。

三、讨 论

我们按照前述6 种藏缅语互动范畴语法形式类型的顺序,探讨其演变线索。

1.独龙语孔当话和阿侬语属第1 种类型,语法形式为前缀ɑ³¹-。这种前缀可能是藏缅语互动范畴古老形式的变体。例如,嘉戎语(ŋɐ-)和拉坞戎语(χ-/ʁ-)的前缀可能与独龙语和阿侬语的前缀(ɑ³¹-)有同源关系,我们将共同前缀构拟作*ŋɑ-/*χɑ-。此外,普米语和史兴语的动词重叠时第一个音节的屈折变化,也可视作原始互动前缀*ŋɑ-/*χɑ-对动词词根影响的结果。

2.嘉戎语和拉坞戎语属第2 种类型,语法形式为“前缀+动词重叠”。羌语支语言动词的重叠形式往往表示动作经常、反复等意义,而“互动本身也包含着多次、反复进行动作的意思”(孙宏开,1984)[1]。嘉戎语和拉坞戎语的互动意义在一个动词上同时采用前缀和重叠两种语法形式表达,不符合语言的经济原则。因此,嘉戎语动词词根重叠主要是表示动作反复、“连续进行”或“连续不断”(林向荣,1993)[6](P267-268)的意义,如果要表示“相互进行”的意义还需要在重叠的动词前再加前缀ŋɐ-表示(林向荣,1993)[6](P256)。

3.大部分羌语支语言如羌语麻窝话、普米语、贵琼语、尔苏语、尔龚语、木雅语、扎巴语、纳木义语等属第3 种,语法形式为动词的重叠。从独龙语、嘉戎语等语言的情况看,等这些语言最早可能也是采用前缀表达互动意义,重叠形式表示动作反复、连续等意义,后来前缀表示“互动”意义的功能逐渐让位于重叠形式,完成了从前缀到重叠形式的过渡。其中,普米语(孙宏开,1984;陆绍尊,1983)[1][15]重叠动词第一个音节还有一定规则的语音变化,这大概是原始互动前缀*ŋɑ-/*χɑ-与动词词根合并的结果,而这种动词的语音屈折变化是普米语不同于其他“重叠式”的羌语支语言之处,这说明普米语表互动意义的功能从前缀到重叠式的过渡尚未完成。

4.蒲溪羌语和史兴语属于第4 种,语法形式是“动词重叠+后置成分”。蒲溪羌语的重叠形式不单纯是表互动意义的,“并不是所有动词的重叠都表示互动意义,有些动词重叠后表示动作反复进行。反复体表示动作本身所固有的动作的反复性”(黄成龙,2006)[8](P143)。蒲溪羌语的后置成分是个泛义动词-pɑ(做),它“通常与动词重叠一起出现表示‘动作在互动’中。多数情况下,副词dʐu‘相互’选择性地出现在互动结构里”(黄成龙,2006)[8](P153)。值得注意的是,桃坪羌语里重叠形式“已经不常使用”,采用与蒲溪羌语同源的“相互代词”dʐu³³(孙宏开,1981)[16](P112)表示互动意义。

史兴语表示互动意义的形式也是“动词重叠+后置成分(dɛ⁵⁵)”,部分动词“可以不加分析形式dɛ⁵⁵,也表示互动。”(孙宏开等,2014)[9](P135)。这是因为史兴语的后置成分是后起的形式,还不太稳定(可以不加)。史兴语的重叠动词第一个音节有一定规则的屈折变化(孙宏开,2014)[9](P134-135),这是互动前缀*ŋa-/*χɑ-与动词合并的结果,是表示互动意义的主要形式。

蒲溪羌语和史兴语的语法形式相同,都是“动词重叠+后置成分”,但动词重叠和后置成分在表达互动意义的功能、作用有所差异:蒲溪羌语的动词重叠主要与后置成分结合在一起表示互动,而且已产生表示“相互”的副词;史兴语的重叠动词第一个音节的屈折变化则是表示互动的主要形式,前面“重叠式”普米语动词的屈折和史兴语类似。

5.达让僜语、义都珞巴话、白马语、玛曲藏语、拉祜语、傈僳语、柔若语、景颇语等语言属第5 种,语法形式是“动词+后置成分”。有些语言的后置成分可能是同源的。例如,达让僜语的后置成分-dɑ³⁵ɡɑ³¹可以简化为 ɡɑ³¹,义都珞巴语的后置成分-ɡɑ³⁵加在单音节动词后,-dɑ⁵⁵ɡɑ³⁵加在双音节动词后,两种语言的后置分析成分明显是同源的(孙宏开,1984)[1];拉祜语的-da³¹和达让僜语、义都珞巴话的后置成分可能有同源关系。此外,前面第4 种“动词重叠+后置形式”的羌语支史兴语的后置成分-dɛ⁵⁵也有可能与前三种语言是同源的。

白马语的后置成分-re³⁵和玛曲藏语的-ri/-hdʐi①-hdʐi 是-ri 的变体,是表示“相互”的虚词,jet 是泛义动词“做”。参见周毛草:《玛曲藏语研究》,北京:民族出版社2003 年版,第158 页。是同源成分,但在来(词)源上与前述几种藏缅语的后置成分没有关系。

6.纳苏彝语、凉山彝语和载瓦语属第6 种,使用前置的副词性成分表示互动意义。

综上所述,藏缅语互动范畴最古老的语法形式应该是前缀*ŋɑ-/*χɑ-,这可以从一些现代藏缅语的语法形式溯源、推测。例如,独龙语孔当话和阿侬语的形式是前缀ɑ³¹-,嘉戎语是ŋɐ-,拉坞戎语是χ-/ʁ-,据此,古藏缅语原始互动前缀可构拟作*ŋɑ-/*χɑ-。此外,普米语和史兴语里重叠动词第一个音节的屈折变化,是表达互动范畴的主要形式,也是前缀*ŋɑ-/*χɑ-对动词词根的影响结果。

大多数藏缅语互动前缀已经消失,而让位于其他的各种形式。

(1)羌语支多数语言动词的重叠形式已经代替了前缀*ŋɑ-/*χɑ-表示互动意义的功能。

(2)采用“动词+后置成分”表示互动意义是藏缅语较为普遍的形式,达让僜语、义都珞巴话、白马语、玛曲藏语、拉祜语、傈僳语、柔若语、景颇语等均采用这种形式。甚至羌语支的蒲溪羌语、史兴语也发展出了这种语法形式。藏缅语的后置互动成分来源上可能是动词,如景颇语的-kʰat⁵⁵是从动词“打仗”虚化而来的”(戴庆厦,2012)[12](P74),蒲溪羌语的后置成分-pɑ/pə(做)也是动词。

(3)使用前置的副词性成分表互动意义是部分分析型藏缅语的发展趋势之一,纳苏彝语(dʐe³³)、凉山彝语(dʑɿ⁴⁴)和载瓦语(ʃi³¹taˀ³¹)是代表性语言。值得注意的是蒲溪羌语里也发展出了这种副词性的成分(dʐu),而且,羌语的副词性成分与彝语的副词性成分可能有发生学上的关系,即是同源成分。