新生儿截石体位搁脚架的研究与应用

蔡 婕 阳淑琴 刘 佳 李 珍 杨 琼

赣南医学院第一附属医院麻醉手术中心,江西赣州 341000

新生儿手术属于一种特殊的手术类型,在肛肠类手术中,需将新生儿摆放至截石位,以确保手术顺利开展[1-2]。虽然近年来随着医疗技术的进一步发展,新生儿手术已获得进一步突破,但由于肛肠类手术的时间较长,且新生儿的病变部位较深,术野不易于暴露,加之新生儿皮肤娇嫩,骨骼柔软,四肢短小,若术后的截石位摆放不适宜,极易对新生儿的皮肤和骨骼造成损伤[3-5]。针对于新生儿肛肠类手术,以往临床多选择下肢悬吊法选取截石位,但经长期临床实践表明,该方案的体位摆放较为复杂,且长时间的悬吊,极易损伤新生儿的皮肤[6]。针对这一临床难题,赣南医学院第一附属医院研制了新生儿截石位搁脚架,该脚架高15 cm,伸展后可达28 cm,长30 cm,其能有效解决新生儿手术截石位摆放复杂问题。基于此,本研究旨在探讨截石体位搁脚架在新生儿手术中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月至2018年12月在赣南医学院第一附属医院行肛肠类手术治疗的35 例新生儿作为研究对象,并采用随机数字表法分为常规组(18例)和研究组(17 例),一名患儿对应一名家长。常规组患儿,男10 例,女8 例;日龄5~25 d,平均(16.38±5.11)d;手术类型:先天性肛门闭锁手术7 例,肛瘘手术6 例,先天性巨结肠手术5 例。研究组患儿,男9 例,女8 例;日龄5~23 d,平均(16.30±5.08)d;手术类型:先天性肛门闭锁手术7 例,肛瘘手术5 例,先天性巨结肠手术5 例。常规组家长,男10 例,女8 例;年龄23~37岁,平均(29.34±3.66)岁。研究组家长,男8 例,女9 例;年龄23~38 岁,平均(29.38±3.70)岁。两组患儿、家长的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①所有新生儿均行CT、MRI 等检查确诊;②具备手术治疗适应症者。排除标准:①存在肢体畸形;②心肺功能异常。新生儿家属对本研究均知情,且已签署知情同意书; 本研究已获得医院医学伦理委员会审核批准,并正常开展。

1.2 方法

两组新生儿均接受相应手术治疗,常规组在手术中采用下肢悬吊法,麻醉成功后,分别于新生儿下肢贴胶布条,使用绷带固定后将双下肢垂直悬吊在上方横杆上,通过滑车系统调整合适体位,获得满意术野后开展手术操作。

研究组在手术中采用截石位搁脚架,将截石位脚架置于手术床床板之间。新生儿截石位脚架,脚架高15 cm,伸展后可达28 cm,长30 cm,该脚架可在手术床宽度范围内自由调节,脚架呈90°。于脚托上垫凝胶垫,其上平整加铺棉垫。在患儿完成麻醉后将脚架调至合适宽度,臀下垫凝胶垫,双小腿放置脚托之上,妥善固定。

两组患儿的手术医师均为儿科肛肠类主治医师,两名医师均为男性,硕士,工作年限分别为10、12年。

1.3 观察指标及评价标准

比较两组的使用体位摆放时长、术野范围、新生儿皮肤完整性、手术医生满意度、家属满意度。

使用体位摆放时长:麻醉成功后平卧位成功摆放截石位的时间。

术野范围:主要由手术医师进行评估。完全清晰,即手术操作顺利,无术野小情况影响手术开展;清晰,即手术操作顺利,但操作术野较小,但对手术开展无影响;不清晰,即手术操作虽顺利,但术中需适当调整体位以获得更为清晰的术野。术野范围清晰程度=(完全清晰+清晰)例数/总例数×100%。

新生儿皮肤完整性:在手术结束后,观察新生儿下肢皮肤是否存在皮肤压红、勒痕、末梢循环障碍等情况。

手术医生满意度:采用本院“手术医生满意度量表”进行调查,内容包括体位合适、操作、术野,总分100 分,>95 分为非常满意,80~95 分为满意,<80 分为不满意。总满意率=(非常满意+满意)例数/总例数×100%。量表的内容效度CVI 为0.89,Cronbach′s α=0.92,信效度较好。

家属满意度:采用本院“家属满意度量表”进行调查,内容包括新生儿手术过程、皮肤情况、沟通等,总分100 分,>95 分为非常满意,80~95 分为满意,<80分为不满意。总满意率=(非常满意+满意)例数/总例数×100%。量表的内容效度CVI 为0.86,Cronbach′s α=0.89,信效度较好。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t 检验,不符合正态分布者转换为正态分布后统计学分析;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿使用体位摆放时长的比较

常规组的体位摆放时长为(17.35±3.07)min,研究组的体位摆放时长为(11.02±2.14)min,研究组的使用体位摆放时长短于常规组,差异有统计学意义(t=8.46,P<0.05)。

2.2 两组患儿术野范围情况的比较

研究组的术野范围清晰程度高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患儿术野范围情况的比较[n(%)]

2.3 两组患儿皮肤完整性情况的比较

研究组的皮肤压红、勒痕、末梢循环障碍总发生率低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患儿皮肤完整性情况的比较[n(%)]

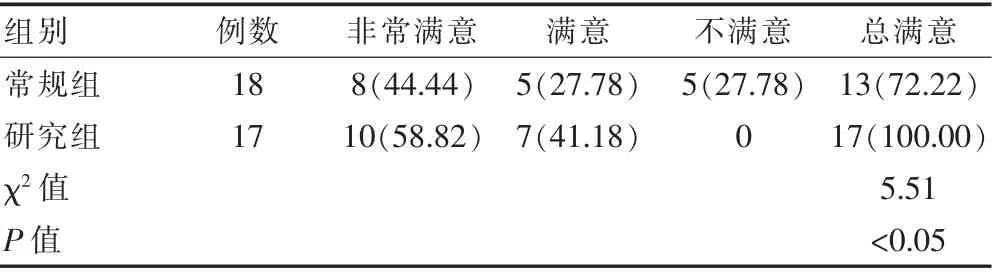

2.4 两组患儿手术医生满意度的比较

研究组的手术医生满意度高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患儿手术医生满意度的比较[n(%)]

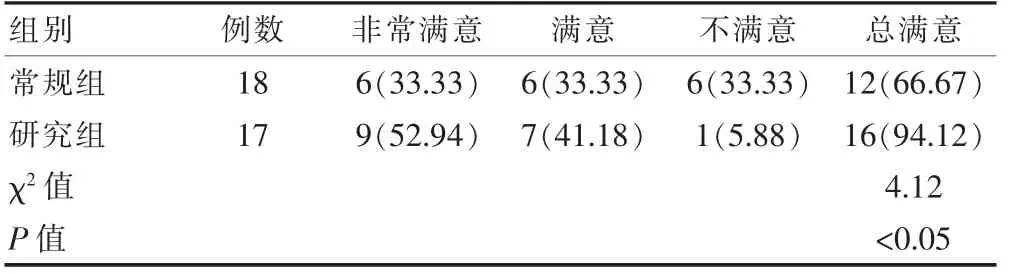

2.5 两组患儿家属满意度的比较

研究组的家属满意度高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)(表4)。

表4 两组患儿家属满意度的比较[n(%)]

3 讨论

在新生儿手术中,体位摆放是暴露术野、确保手术顺利完成的重要环节[7]。通常情况下,新生儿先天性巨结肠、 肛门闭锁和肛瘘等肛肠类手术均需摆放截石体位。截石体位是一种被动体位,其以新生儿舒适、充分暴露术野、便于手术医生操作为该体位的主要原则[8-9]。为了满足新生儿肛肠类手术的需要,下肢悬吊法被广泛应用于此类手术中,以获得良好的截石体位,确保手术顺利进行。下肢悬吊法是一种利用胶布条固定双下肢,并悬吊于横杆上的方案,该方案是以往临床摆放下肢悬吊法的常用方案[10]。但由于新生儿的特殊性,该方案存在手术体位摆放不易、容易损伤等问题,在新生儿手术中使用具有一定局限性[11]。因此,为了充分暴露术野、提高新生儿舒适度、确保手术顺利进行,探究一种更为有效的截石体位摆放方案具有重要意义。

本研究结果显示,研究组的使用体位摆放时长短于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),提示将截石体位搁脚架应用到新生儿手术中,能有效缩短使用体位摆放时间。截石体位搁脚架是赣南医学院第一附属医院自行研制的截石体位摆放方案,该脚架高15 cm,伸展后可达28 cm,长30 cm,脚架呈90°,可在手术床宽度范围内自由调节。在摆放体位时,仅需将新生儿的双小腿放置脚托上并妥善固定即可方案摆放。该脚架避免了贴胶布条、悬吊、调整高度等繁琐步骤,能在极大程度上缩短新生儿的截石体位摆放时间。同时,本研究结果显示,研究组的术野范围清晰程度高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),提示在新生儿手术中使用截石体位搁脚架,能获得更为满意的手术术野。在肛肠类手术中,新生儿的病变部位较深,只有合适的截石体位才能获得良好的术野[12-13]。相较于传统的下肢悬吊法,截石体位搁脚架的体位更为固定,且能根据手术操作调整合适的体位角度、宽度,使手术医生的术野范围更大,利于手术操作的顺利开展[14]。

对于术中选取截石体位的新生儿,若选择传统的下肢悬吊法,则会导致胶布条长时间压、勒皮肤,难以确保皮肤完整性[15-16]。然而,本研究结果显示,研究组的皮肤压红、勒痕、末梢循环障碍发生率低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),提示截石体位搁脚架能有效保证新生儿的皮肤完整性。究其原因,在新生儿进入手术室前,医务人员会提前将截石体位搁脚架置于手术床床板之间,并在脚托上垫凝胶垫,其上平整加铺棉垫,避免了较布条的贴压,减轻对皮肤的影响。同时,待新生儿麻醉满意后,将截石体位搁脚架调节至合适宽度,在其臀下垫凝胶垫,双小腿放置脚托之上,并妥善固定,能有效保持臀下皮肤;且固定良好能避免小腿和脚托的摩擦,进而最大程度上确保新生儿的皮肤完整性,并避免悬吊影响其下肢血液循环,防止末梢循环障碍发生[17-18]。此外,本研究结果显示,研究组的手术医生满意度、 家属满意度均高于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05)。该结果提示,截石体位搁脚架的应用能有效提高手术医生和新生儿家属的满意度。在手术医生方面,截石体位搁脚架能为手术医生充分暴露术野,使其手术操作更为顺利,进而满意于该体位摆放方案。在新生儿家属方面,经过手术后,新生儿皮肤完整性较好,且手术顺利、体位摆放无明显阻碍等,则能让新生儿家属满意医院所提供的医疗服务[19-20]。值得注意的是,虽然本研究结论认为截石体位搁脚架在新生儿手术中具有良好的应用效果,但由于研究样本量少、研究周期短、无其他相关研究佐证等因素影响,导致研究仍存在一定局限性。对此,后续研究还需针对上述因素进行改进,以开展进一步临床研究,获得更为科学、可靠的研究数据。

综上所述,将截石体位搁脚架应用到新生儿肛肠类手术中,能缩短使用体位摆放时间,获得更为清晰的术野,保确保新生儿的皮肤完整性,提高手术医师和新生儿家属的满意度,在新生儿手术截石体位中值得广泛推广应用。