教育智能体情绪线索对大学生学习情绪与动机的影响研究*

巴 深 刘清堂 吴林静 于钦春

(华中师范大学 人工智能教育学部,湖北武汉 430079)

一、引言

教育智能体(Pedagogical Agent)是存在于多媒体环境中的拟人形象,能够传递学习内容,并与学习者进行交互[1][2]。贝茨(J.L.Bates)[3]于 1994年指出,教育智能体的情绪表达可以促使学习者相信他们在与真实的“人”进行交互,从而有效提升他们的学习投入度。在多媒体学习过程中,莫雷诺(R.Moreno)和梅耶(R.Mayer)[4]解释道,数字化学习环境中的情绪元素,可能会影响学习者的动机和情绪,从而对他们的信息处理过程产生调节作用。哈特菲尔德(E.Hatfield)[5]等进一步提出,在社会交互过程中,情绪具有一定的感染性,即社会交互过程中某个参与者所表达的情绪,可能会引起其他参与者产生同样的情绪。那么在多媒体学习环境中,考虑到教育智能体通常作为教师的形象出现,具备教师的多种社会功能,或许教育智能体所表现的情绪线索,也会感染学习者产生类似的情绪,从而实现情绪的调节功能。

然而,针对教育智能体积极情绪线索的实证研究发现,学习者在与教育智能体交互后,不仅没有感知到积极情绪,甚至表现出一定程度的消极情绪[6][7][8]。对于这样的结果,有研究者讨论指出[9][10],前期大部分关于教育智能体情绪的研究,仅仅关注视觉通道的情绪线索,极少考虑听觉通道的情绪线索。然而,人类一般通过视觉和听觉通道协同进行情绪信息的传递与处理,两个通道之间存在信息互补、增益的作用,以确保情绪感知的准确性[11][12][13]。因此,若某一通道中缺少情绪线索,理论上可能会导致学习者无法准确地感知、识别教育智能体所传递的情绪。

近期的实证研究发现,通过视觉和听觉通道共同传递情绪线索的教育智能体,能够有效地提升学习者的学习表现[14][15]。不过,实验组和控制组的学习者对积极情绪感知的差异不是非常显著。巴深[16]等人认为,导致该结果产生的原因之一,可能在于现有测量工具的局限性。穆尔(K.Muir)[17]等人的研究也表明,人类的情绪感知会随时间的推进而逐渐衰弱。也就是说,特定的情绪线索可能会引发学习者情绪的瞬时变化,刺激学习者积极地投入到学习过程中,提升他们的学习表现。但是,由于情绪发生的瞬时性和衰弱性,现有一般的结果性测量手段(如问卷、访谈)可能无法准确地记录学习者情绪的动态变化特征。梅拉宾(A.Mehrabian)[18]曾经提出,面部表情是人类情绪输出的主要媒介。一方面,随着近年来计算机视觉领域的迅速发展,面部表情识别技术为研究者测量、理解人类即时的情绪变化,提供了一种更加高效的途径,拓展了对多媒体学习过程中学习者情绪反应的理解;另一方面,乌洛德科夫斯基(R.J.Wlodkowski)[19]指出,学习者的积极或消极情绪也会影响他们的学习动机,即通过学习动机的测量,间接地反映学习者的情绪感知。

基于此,本研究旨在面向多媒体学习环境,基于教育智能体进行双通道的情绪线索设计,结合面部表情识别和自报告量表工具,进一步探究高校学习者在不同情境下的过程性情绪反应、结果性情绪感知以及他们的学习动机。其研究结果既可以加深当前对教育智能体情绪线索设计与学习者情绪、动机等因素关系的理解;也能够扩展相关研究领域情绪测量的手段,为探索学习者过程性、及时性的情绪反应提供新的视角。

二、相关研究

(一)媒体学习的“认知—情绪”理论

媒体学习的“认知—情绪”理论(The Cognitive-Affective Theory of Learning with Media,CATLM),阐释了多媒体学习环境中学习者接收、处理信息的基本流程与机制[20]。该理论提出了多媒体学习的三项基本假设,分别为双通道假设(Dual-Channel)、有限容量假设(Limited Capacity)、主动处理假设(Active Processing)。其中,双通道假设指出,学习者一般使用视觉和听觉两个通道共同进行信息处理,两个通道在信息选择时相对独立,在信息整合时相互补充,协同建立对信息的完整感知。有限容量假设认为,学习者的工作记忆容量有限,在一段时间内只能处理有限的信息。若所提供的信息量超过学习者的处理能力,则会导致信息丢失。另外,主动处理假设认为,学习者通过将工作记忆中的新信息与长时记忆中的已有知识进行整合,完成主动地意义构建,而非被动地信息接收。以上三项基本假设,描述了多媒体学习中学习者选择、组织和整合信息的完整认知过程。

在此基础上,莫雷诺和梅耶又进一步指出,多媒体学习不只是单一的认知过程,该过程还受到动机和情绪等因素的影响。随着多媒体技术支持能力的提升,多媒体学习环境中可以呈现各类携带社会线索的交互元素,例如,拥有面部表情、手势的教育智能体等[21]。为了充分考虑这些交互性元素可能带来的影响,该研究在CATLM 基础上扩充了若干新的假设——情绪动机假设,即由社会线索所引起的学习者积极情绪和动机,会促使他们主动地处理信息,达到更好的学习效果。由于教育智能体是多媒体学习环境中典型的交互性元素,可以呈现各种社会和情绪线索。因此,该研究将媒体学习的“认知—情绪”理论作为指导性框架,旨在基于CATLM 中的情绪动机假设,探讨教育智能体的情绪线索对学习者情绪和学习动机的影响。

(二)单通道情绪线索对多媒体学习的影响

有研究基于媒体学习的“认知—情绪”理论,将教育智能体的情绪线索定义为:由教育智能体所传递的、言语或非言语信息中包含的表示喜好的信息,如教育智能体的面部表情、身体姿态、语音语调等。并认为教育智能体所传递的积极情绪线索,或许可以刺激学习者产生类似的积极情绪,促使他们更加主动地参与到学习过程中,从而获得更好的学习效果。根据谢里(K.Cherry)[22]的论述,学习者情绪可以分为主观感知和行为反应,主观感知描述了学习者作为学习主体的一种体验,而行为反应则是学习者在某一时刻主观感知的外在表现。该研究对已有的实证证据进行了综述,分析教育智能体的情绪线索对学习者感知和反应的影响,并探讨其内在机制。

基姆(Y.Kim)[23]等研究了教育智能体对缓解学习者数学学习焦虑的作用。他们设计了一种基于教育智能体的教学材料,在教育智能体具身形象的基础上,通过文本向学习者传递缓解焦虑的鼓励性信息。研究者在基于教育智能体的学习材料中嵌入鼓励性文本,检验其对学习者的表现和焦虑程度的影响。研究者将138 名初中学习者分为两组,其中仅一组学习者在学习过程中接收了鼓励性的信息。实验结果显示,两个小组的学习者参与学习后,焦虑情绪没有产生显著的差异。

雷梅罗·霍尔(Romero-Hall)[24]等研究了教育智能体情绪表达对大学生学习非洲历史课程的影响。三组学习者分别配以富有情绪表达的教育智能体、没有情绪表达的教育智能体和无具身形象仅有语音的教育智能体。该研究中教育智能体的具身形象为身着正装的青年男性,它能够通过非正式性语音向学习者传递信息。同时,有情绪表达的教育智能体还会呈现预设的面部表情。研究者对学习者的成绩和情绪进行分析时发现,接收积极情绪线索的学习者不仅成绩显著低于其它小组,甚至产生了更多的消极情绪。

有学者比较了带有微笑表情与中性表情的教育智能体,对大学生学习C 语言的情绪和学习表现的影响[25]。在该研究中,两种智能体均能通过机器合成的语音进行信息传递。实验结果发现,两组学习者在知识理解测试中的表现没有显著差异,而接收了教育智能体积极情绪的学习者反而报告了更多的消极情绪。此外,研究者还发现,学习者之所以报告消极情绪,是因为是他们感觉教育智能体的笑容比较“虚伪”。

克莱默(N.C.Krämer)[26]等研究了教育智能体的亲善行为(微笑、点头),对成人学习者解决数学问题的影响。该研究中的教育智能体没有进行语音或文本的讲解。结果表明,有亲善行为的小组比没有接收亲善行为的小组,有显著更好的解题表现,不过两个小组所报告的积极情绪没有显著差异。

相关两项研究将面部表情和文本消息两种情绪线索结合,探讨它们对学习者的共同影响[27][28]。两项研究中的教育智能体均为卡通形象,通过文本向学习者传递信息;两项研究的主要差异在于一项采用课堂学习情景;另一项则选择了一种基于游戏的学习方式。两项研究均以大学生作为研究对象,将他们分配至三种情形(积极情绪组、中性情绪组或无具身形象组),学习信息素养方面的内容。两项研究的结果一致表明,三组学习者的知识保留成绩没有显著差异;积极情绪组的学习者报告了更高的学习动机和学习兴趣。研究者认为,该研究的局限性之一是缺乏语音线索,语音线索的加入有可能会提升他们的学习表现。

(三)双通道情绪线索对多媒体学习的影响

有研究设计了一种教育智能体,能够通过面部表情、手势、语音和文本在视觉和听觉通道共同传递情绪线索[29]。他们将72 名大学生实验对象分别安排在积极情绪小组和中性情绪小组中学习基本的编程语言。该研究发现,传递积极情绪线索的教育智能体,显著地提升了学习者的积极情绪、学习动机和测试表现。同时,两组研究对象的认知负荷没有呈现出显著差异,即情绪线索没有造成学习者的认知过载。

巴深[30]等在前期研究的基础上,探讨了教育智能体的双通道情绪线索对认知学习的影响。他将大学生实验对象分至三个小组学习问题解决相关的知识,并给各小组分配了积极情绪、中性情绪和无具身形象的教育智能体。实验发现,具有积极情绪的教育智能体可以显著提升学习表现。但是教育智能体的积极情绪线索,对学习者积极情绪的促进效果不够明显。

(四)研究述评与问题提出

通过对近年来实证研究结果的分析,研究者发现,使用双通道情绪线索的教育智能体可以有效地促进学习者的学习表现,而仅采用单通道的研究则呈现出不一致的结果。结合媒体学习的“认知—情绪”理论,学习表现的提升可能是因为学习者察觉到教育智能体的积极情绪线索后,自身的积极情绪得到促进,从而更加主动地参与信息处理过程。然而,已有研究也发现,接收积极情绪线索的学习者,尽管他们的学习表现发生了改变,但并不总能获得积极的情绪感受。究其原因可能在于学习者的学习表现不仅与情绪线索设计有关,还取决于情绪的测量方法。

穆尔[31]等提到,人类的情绪感受会随时间逐步减弱,而且积极的情绪感受往往比消极的情绪感受衰弱得更快。多媒体学习材料中的情绪线索设计往往不是连续的,而是结合学习内容,在适当的位置设置情绪刺激。仅仅依靠问卷等事后测量方法,可能无法准确、真实地反映学习者的情绪变化规律。另一方面,若干研究提出在人际交互过程中,面部表情是情绪表达的首要媒介[32][33]。近年来随着计算机视觉技术的快速发展,研究者们开始尝试通过面部表情分析的方法,识别人类即时的情绪反应,并获得了较为准确的结果[34][35]。

基于上述研究,本研究拟结合自报告方法,基于计算机视觉的方法,探讨学习者在多媒体学习中受教育智能体情绪线索影响似内在机制。研究的问题如图 1所示,主要包括:(1)教育智能体的情绪线索在何种程度上会影响学习者的情绪感知?(2)教育智能体情绪线索在何种程度上会影响学习者的学习动机?(3)教育智能体情绪线索在何种程度上会影响学习者的情绪反应?

三、研究方法

(一)研究设计

本研究采用被试者间的实验设计方法,设置了两个实验组和一个控制组。实验的自变量是教育智能体类型(①具身形象—积极情绪组;②具身形象—中性情绪组;③无具身形象—中性情绪组),因变量是学习者的结果性情绪感知、过程性情绪反应以及学习动机。在实验过程中,实验组一分配了具有双通道情绪线索的教育智能体,实验组二分配了中性情绪的教育智能体,控制组则没有具身形象,仅有不含情绪线索的语音。

(二)教育智能体和情绪线索的设计

本研究使用Media Semantics Character Builder(Version 5.4.8)进行教育智能体的设计与开发[36]。教育智能体被设计为35 岁左右身着正装的男性教师形象。根据章仪等人的实证研究发现,视频课程中教师形象位于屏幕右侧时,相比在屏幕左侧和中部,能够产生更好的学习效果。因此,研究也将教育智能体放置于屏幕的右侧。同时,为了避免教育智能体身体和手部可能产生的潜在干扰,仅呈现了其肩部以上形象。如图2所示,学习资源整体宽和高分别为9 个和6 个单位长度,而教育智能体的宽和高分别为3个和2 个单位长度,故教育智能体所处的长方形面积约占屏幕整体面积的九分之一,教育智能体的中心距离屏幕中心的空间长度约为3.6 个单位。教育智能体具有自然地眨眼和轻微地头部晃动,以模仿人的自然状态。此外,教育智能体在说话时嘴唇也有同步的动作。

在实验中,教育智能体通过面部表情、语音和文本来呈现情绪线索。对于面部表情,积极情绪线索组中的教育智能体会呈现微笑、眨眼和建议性面部表情,如图2所示。中性情绪线索组中的教育智能体则保持中性的面部表情。对于语音线索,本研究使用百度人工智能开放平台提供的语音引擎进行语音合成。积极情绪线索组则采用了富有情绪的男性声音,而中性情绪线索组和无具身形象组则采用了标准无情绪的男性声音。对于文本提示,实验被试在回答了教程中插入的两个多项选择题后,会收到相应的反馈。积极情绪线索组的实验被试会收到肯定和鼓舞性的回答,例如“做得好! 这是查找信息非常有用的方式”。与此同时,中性情绪线索组和无具身形象组的实验被试会收到相对中立的答复,例如,“好的”和“我知道了”。

(三)实验学习内容

实验被试在实验中收到了Big 6 问题解决模型的教程。该模型定义了基于信息的问题解决的六个阶段,包括任务定义、信息搜索策略、位置和访问、信息的使用、综合和评估。学习内容整体的结构安排如图3所示。学习内容均以普通话呈现。

(四)测量工具

本研究使用的测量工具包括问卷、面部表情分析工具。问卷记录了学习者的人口统计学信息,学习完成后的情绪感知和学习动机。人口统计学信息包括参与者的学号、年龄、性别,用于描述性目的。

学习者的情绪感知测量项目选自控制价值理论中的学习成就情绪,该理论提出了与学习活动最相关的若干种情绪[37]。本研究根据教育智能体和多媒体学习的特征,从学习成就情绪中选取了愉悦(Enjoyment)、自 豪(Pride)、焦 虑(Anxiety)和 绝 望(Hopelessness)四种情绪进行测量。首先,依据情绪感染的概念,教育智能体的微笑表情可能会提升学习者的愉悦感[38][39]。两项已有的实证研究也证实了情绪线索能够提升学习者的愉悦感。其次,自豪感与学习者的内在动机存在一定联系[40]。但鉴于研究的情绪线索包括鼓励性的话语,有可能会影响学习者的自豪感。第三,焦虑情绪是学习中最常被研究的情绪,因此也被纳入学习者的情绪感知测量内容中[41]。但是,取决于其激活程度,焦虑情绪既有可能激活学习,又有可能阻碍学习[42]。因此,研究进一步纳入绝望情绪,作为焦虑情绪的补充测量。实验被试使用李克特(Likert)九点量表对他们所感知到的每种情绪进行评分,其中1 分为最弱,而9 分为最强。研究者使用克隆巴赫系数(Cronbach’s α)计算所有量表的信度,其中情绪感知量表的信度为0.81。

为了测量学习者在不同小组完成学习后动机的差异,研究者使用了宾特里奇(P.R.Pintrich)提出的学习动机策略问卷(The Motivated Strategies for Learning Questionnaire,MSLQ)[43]。该问卷主要用于测量大学生对于学习某一课程的动机倾向和学习策略的使用情况。研究者选取该问卷用于测量动机倾向的部分,包括学习者的内在目标、外在目标、任务价值、学习信念、自我效能、技术效能和测试焦虑。此外,对该问卷的表述和用词进行了一定的调整,以适应基于教育智能体的多媒体学习过程。最终,学习动机量表各指标的克隆巴赫系数均值为0.85。

为了分析被试参与实验学习的实时情绪,研究者在获得被试同意的前提下,通过前置摄像头每10秒种记录了他们的面部表情。随后,采用百度人工智能开放平台所提供的人脸检测与属性分析功能分析他们的实时情绪。该功能所能识别的情绪共包含9种,分别为愤怒、厌恶、恐惧、高兴、伤心、惊讶、嘟嘴、鬼脸和无情绪。

(五)实验对象

实验被试来自中国中部的一所师范大学现代教育技术课程的66 名大三学生。他们分别属于9 个不同的专业,如化学、数学和艺术。由于该所大学对在线学习的重视,所有实验被试都具备在线学习的必要技能。研究者随机地将22 人归入实验组一,22 人归入实验组二,其余22 人归入控制组。但是,由于个人原因,有4 名被试未能完成所有必需的程序,研究者排除了不完整的实验数据。最终样本包括41 位(66%)女性和 21 位(34%)男性,平均年龄及标准差分别为21.26 和0.571,实验组一与实验组二经筛选后分别包含20 名被试对象。

(六)实验流程

研究者首先向被试介绍了调查的目的和主要流程。在征得被试的口头同意后,研究者会指导他们打开一个网页链接,按照里面的教程进行学习。在完成教程的学习后,每个被试都会按照要求完成问卷。在实验结束后,每名被试都获得了一定的现金奖励。

四、实验相关结果

针对研究问题(1)和研究问题(3),本研究使用了方差分析方法(Analysis of Variance,ANOVA)比较三个小组的结果性情绪感知和学习动机的总体差异,以及各个子维度的差异。而对于研究问题(2),使用了可视化的方法,通过热力图将每个时刻各个情绪的人数按照颜色深浅呈现出来,直观地表示三个小组学习者情绪的动态变化。

对于学习者的情绪感知,F 检验表明三个小组在愉悦(F(2,59)=3.25,p=0.046,ω2=0.068)和自豪(F(2,59)=3.52,p=0.036,ω2=0.075)维度存在统计学上显著的差异;而在两项消极情绪焦虑(F(2,59)=1.77,p=0.180)和绝望(F(2,59)=1.48,p=0.236)维度,没有统计学上的显著差异,如表1所示。因此,研究者随后对愉悦和自豪两个维度使用Tukey 事后检验,并进一步比较各小组两两之间的差异。结果显示,实验组1 在自豪维度统计学上显著高于实验组2(MD=0.95,p=0.041),如表 1所示。此外,研究者没有发现其它统计学上的显著差异。

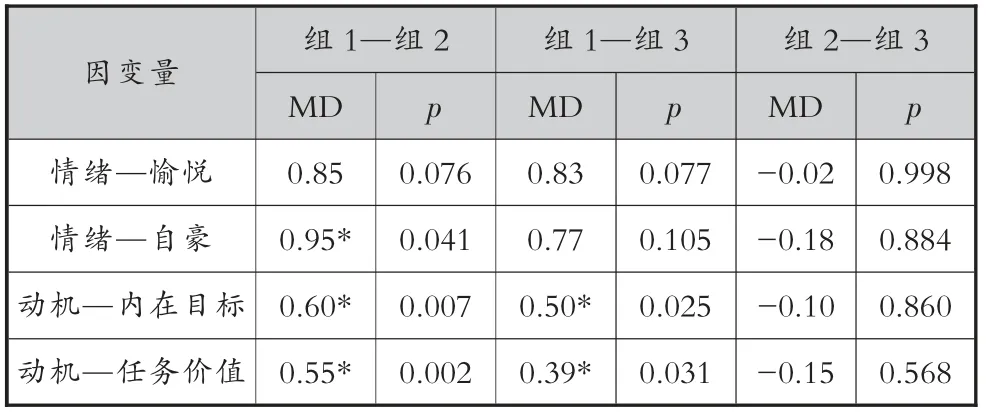

对于学习者的学习动机,F 检验表明三个小组在内在目标(F(2,59)=5.74,p=0.005,ω2=0.075)和任务价值(F(2,59)=6.70,p=0.002,ω2=0.085)维度存在统计学上显著的差异,而在其它学习动机维度没有统计学上显著的差异,如表1所示。因此,本文随后对内在目标和任务价值两个维度使用Tukey 事后检验,进一步比较各小组两两之间的差异。结果显示,实验组1 在内在目标维度统计学上显著高于实验组2(MD=0.60,p=0.007)和控制组(MD=0.50,p=0.025),实验组1 在任务价值维度上显著高于实验组2(MD=0.55,p=0.002)和控制组(MD=0.39,p=0.031),如表2所示。

表1 三个小组因变量的平均值和标准差

表2 事后组间比较的平均差和显著值

对于通过面部表情测量的学习者实时情绪,研究者按照每十秒一次进行截图采样,在总时长约360秒的课程中共获得37 次采样数据。通过分析每个采样点各小组学习者的面部表情,研究者发现,嘟嘴和鬼脸表情几乎没有出现,因此排除在可视化分析之外。如图4所示,每一个方块代表一个采样点,方块颜色的深度表示某种表情/情绪在该采样点出现的次数。由于各小组人数不完全一样,因此,研究通过公式(1)对表情出现的次数依照小组人数进行了标准化处理,方块颜色最浅时值为0,代表某表情在该时刻未出现,而方块颜色最深时值为1,表示在该时刻所有学习者都是同一表情。

研究者通过热力图的可视化发现,三个小组中的学习者整体上在课程进行过程中倾向于保持无情绪的状态。不过对于实验组1,研究者发现,当教育智能体向学习者传递了积极的情绪线索时,学习者会在短时间内呈现出高兴的面部表情。而对于实验组2 和控制组,当课程进行到同样的时间节点时,学习者的面部表情变化没有呈现明显的规律,仍然以无情绪状态为主。

五、分析与讨论

本研究检验了传递情绪线索的教育智能体对学习者情绪和学习动机的影响,并通过两种方法分别测量了学习者的过程性情绪反应和结果性情绪感知。其中,通过组间比较的实验设计方法,发现了若干有价值的结果。

首先,针对学习者的学习动机,研究发现分配积极情绪教育智能体的学习者,报告了显著性更高的内在目标倾向,表明传递积极情绪的教育智能体可以提升学习者对学习材料的好奇心与兴趣,以理解学习内容与提升自我能力为目标,主动地参与到学习过程中。结合社会代理理论(Social Agency Theory),该结果产生的机制也可以解释为,教育智能体呈现的积极情绪线索激活了学习者的社会反馈,学习者认为他们在与自己平等的社会同伴进行交互,因而会更加积极、投入地接收、处理对方所传递的信息。同时,该结果符合相关研究发现[44],即教育智能体所传递的情绪线索,能够激励学习者主动迎接学习任务中的挑战,提升学习者对于学习内容的好奇心,并激发学习者对于掌握相关知识的决心。对任务价值题项的比较进一步印证了这一观点,实验组1 的学习者对题项“我对该学习材料的内容非常感兴趣”的评分高于其它小组,说明教育智能体在学习过程中的情绪线索设计,能够提升学习者的学习兴趣,在学习内容一样的情况下,可以有效地吸引学习者的注意力。

相反,学习者在外在目标维度上没有显著差异,究其原因可能在于,学习者在本次实验中的表现与他们的学业成绩没有直接关系,而且无论他们表现优劣,在实验完成后都可以获得同样的参与奖励,因此没有外部因素驱使他们更加努力地进行学习。

而对于学习信念、自我效能和技术效能,研究结果表明,学习者在这三个维度上没有出现显著差异与这三个维度本身的性质相关。学习者的信念以及他们对自身能力的感知属于一种长期状态,不容易因短暂刺激影响而发生大幅改变[45]。同时,因为本次学习材料所涉及的内容难度适中,所以无论是否有教育智能体的积极情绪线索存在,学习者普遍认为他们能较顺利地完成学习,掌握相关知识。对于测试焦虑,不同小组未出现显著差异的原因与上述其它变量类似,即该学习内容的完成并不会对学习者造成过大的压力。

针对学习者自报告的结果性情绪感知,事后检验的分析结果显示,实验组1 仅在自豪情绪上显著高于实验组2,而三个小组在其它情绪测量项目上均未产生显著差异。考虑到实验组1 分配的教育智能体在学习过程中多次呈现了愉悦的情绪状态,该结果与人际交互间情绪感染的假设存在部分偏差。相较于相关研究结果[46][47][48],即教育智能体的积极情绪可以引发学习者积极情绪的变化,研究结果的主要差异,也在于学习者所感知的愉悦情绪并没有在小组间出现显著差异。从统计分析的视角来看,根据洛马克斯(R.G.Lomax)的解释,事后检验对于显著性的要求更加严格[49]。换言之,不同小组间在愉悦情绪的感知上可能存在差异,但这种差异可能不够明显,未达到显著的结果。另一方面,事后检验的结果显示,三个小组在两项消极情绪上没有显著的差异,说明实验中的教育智能体情绪线索的设计形式不会引发学习者的反感,这从侧面表明双通道的情绪线索比单通道的情绪线索更合适。

尽管通过问卷可以在一定程度上测量学习者的情绪感受,但考虑到他们情绪的衰弱性和波动性[50],研究尝试通过面部表情分析的方法,测量学习者的过程性情绪,以拓展现有研究对学习者在多媒体学习中情绪的理解。通过对三个小组不同时刻情绪分布的比较,发现整体上呈现积极情绪线索的教育智能体,引发实验组1 的学习者产生了更多面部表情的变化,尤其是表征高兴的面部表情,意味着该小组的学习者相比其他两个小组呈现出更多的积极情绪。该结果支持哈特菲尔德(E.Hatfield)等人提出的情绪感染概念[51],说明在教育智能体与学习者的交互中,也存在类似的作用效果。

通过对实验组1 的面部表情分布热力图进行更为细致地分析,研究进而发现三点关于学习者面部表情变化的、可能具有启发意义的特征。

第一,接收教育智能体情绪线索的刺激后,并非所有学习者都表现出相同的情绪反应。具体来说,大约60%左右的学习者在接收积极的情绪线索后,产生高兴的面部表情。至于为什么其他学习者没有产生类似的表情变化,研究认为,一方面与面部表情识别的准确性有关,由于学习者的面部角度、距离屏幕的远近会不自觉地发生改变,可能导致机器识别发生偏差;另一方面,不同个体情绪变化的“阈值”也可能存在差别,即部分人的情绪变化相对较少,而另一些人的情绪反应更加明显,容易产生更多的面部表情。

第二,发现教育智能体所引起的积极情绪并非即时产生、即时消亡,部分学习者保持高兴表情的时间长于其他学习者。即便如此,通过对学习者面部表情的分析,研究支持情绪的逐渐衰弱和波动特征。

第三,取决于教育智能体情绪线索的数量,学习者面部表情变化的整体趋势也存在微弱差异。可以观察到,当教育智能体为学习者提供直接且明显的积极反馈时,更多学习者产生了高兴的面部表情。反之,当教育智能体在提问时呈现出微笑的表情,学习者可能会因为注意力在屏幕上的问题区域,而忽视了教育智能体的情绪线索。这一推论说明,教育智能体情绪线索的设计应该结合学习活动进行协同考虑,在学习者与教育智能体进行直接交互时,为其提供强化的、直观的情绪线索。而当学习者需要关注学习内容时,则避免情绪线索可能造成的干扰,以实现更加优化、有效的情绪调节。

最后,研究通过比较问卷测量方法和面部表情分析这两种不同机制的情绪测量方法,认为两种方法各具特点,例如问卷测量能识别学习者的内在感受,而面部表情分析则可以更加准确地记录他们的即时情绪变化等。因而,这两种测量分析方法的结合,将是帮助研究者、教育者全面地掌握学习者真实情绪状态更加行之有效的策略。

六、结语

本研究以媒体学习的“认知—情绪”理论中的情绪与动机假设为基础,针对教育智能体积极的情绪线索对学习者情绪和动机的作用效果,结合问卷与计算机视觉支持的面部表情识别方法,探究学习者过程性情绪反应的变化特征,以及结果性情绪感知与学习动机在不同实验情境下的差异。

研究获得如下结论:首先,教育智能体的积极情绪线索,可以提升学习者的内在目标倾向和任务价值。其次,教育智能体的积极情绪线索可以感染学习者,促使他们产生积极的情绪。不过,通过对比问卷方式测量的情绪感知与面部表情分析方法测量的情绪反应结果,研究发现:教育智能体的积极情绪线索在学习过程中确实会引发学习者情绪的变化;但是在学习完成后,学习者整体的情绪感知不一定会发生显著改变。

该研究结果存在若干方面的启发意义和借鉴价值。首先,对于高校来说,应用教育智能体可以改善学习者对社会交互的需求,并且教育智能体所传递的情绪线索,还能进一步起到调节学习者情绪的作用,将其合理地运用在教学程序和资源的设计中,可以帮助学习者维持适宜的情绪状态。其次,对于教育研究中学习者情绪的分析与建模而言,研究在传统问卷测量的基础上,基于智能技术的测量方法,为分析学习者情绪的过程性特征提供了新的视角,这是对传统测量方法的有效补充,有助于研究者更加全面、细致地了解学习者的情绪。与此同时,研究结果也显示了将人工智能技术应用于学习者情绪识别、计算与调节的前景,在利用面部表情分析等方法识别学习者的情绪反应后,机器可以依据特定的计算规则,判定需要为学习者提供何种情绪干预,以促进学习者的积极情绪,达成最佳的学习效果。

尽管本研究的发现具有一定价值,但也存在一些局限需要在后续研究中予以改进。一方面,学习者情绪的产生和表现是及其复杂的过程,未来研究应尝试结合生理信号、面部表情、自报告数据等多模态信息,以实现更为精准的情绪计算;另一方面,教育智能体情绪线索的设计,仍然是一个开放性的研究命题,情绪线索传递的频度和时机应该如何抉择,仍需要在后续研究中加以完善。