我国终点型生命周期影响评价模型及基准值初步研究

李雪迎, 白 璐, 杨庆榜, 乔 琦, 段华波, 武琛昊, 谢明辉*

1.中国环境科学研究院, 环境基准与风险评估国家重点实验室, 北京 100012

2.深圳大学土木与交通工程学院, 广东 深圳 518060

近年来,随着我国环境保护事业逐渐推进,环境保护理念逐步确立,生态环境保护工作的方向逐渐从污染治理转向降低各类污染带来的危害. 生命周期评价(life cycle assessment, LCA)作为一种量化评估产品、过程、活动、系统环境影响的管理工具,能够客观、全面、定量地评价污染物对人体健康和生态环境的影响[1],评价结果不仅可以服务于产品的开发和设计,也能为行业环境管理指标的制订提供科学依据,已成为筛选和开发绿色产品、降低环境风险、减少污染对人体健康和生态环境损害的重要工具.

根据国际标准化组织对LCA的技术框架定义,LCA由4个步骤组成,分别为目标和范围界定、清单分析(life cycle inventory, LCI)、影响评价(life cycle impact assessment, LCIA)和结果解释[2],其中,LCIA是影响LCA结果最重要的部分,但长期以来一直没有统一的模型和方法. 部分国家和地区基于本地特征形成了区域性的影响评价方法[3],这些方法根据其所定义的类型参数在环境机制效应链中的位置可分为两类[4]:一类是中间影响类(midpoint impact category),将LCI结果划归到其所关注的环境问题类别,如气候变化、酸化等,此类型多以特征污染物当量表征环境影响,如用二氧化碳当量(CO2-eq)表征气候变化对环境的影响;另一类是终点影响类(endpoint impact category),又称终点损害类(damage category),将LCI结果或中间影响类型划归到代表对最终保护领域损害的类别,如对人体健康损害、生态环境损害、资源耗竭等,终点损害类评价是在中间影响评价的基础上结合对受体的损害程度开展的,侧重于人类和社会关注的问题,更容易让人们理解产品给人类造成的直接影响,而中间影响类评价多与环境现象相关.

在我国LCA研究虽然起步较晚,但在生态环境保护技术筛选[5-6]、固体废物管理[7-8]、新能源环境管理[9-10]等领域开展了大量研究,这些研究主要聚焦在LCA的应用方面,对LCIA模型方法的研究较少. 目前,仅有杨建新等[11]在2000年建立了适用于我国的LCIA模型方法,但该方法属于中间影响类型,且时间较早,基准值已无法反映现阶段实际情况. 也有学者对单一行业(如造纸[12])或单一影响类别(如矿产资源[13])的LCIA模型进行了本地化研究,但都未形成系统的LCIA模型. 因此,该研究以我国为基准区域,以2017年为基准年,基于终点损害类评价方法,构建本地化的终点损害类生命周期环境影响评价模型,将LCIA结果直接指向终点保护领域(人体健康、生态系统、资源),以期补充完善我国LCIA理论方法,为提升LCA的科学合理性提供支撑.

1 终点损害类LCIA模型方法框架

现阶段我国生态环境保护工作中重点关注的污染物质主要包括大气污染物〔如二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)、挥发性有机物(VOCs)、氨(NH3)、温室气体等〕、水污染物〔总氮(TN)、总磷(TP)、重金属等〕、土壤污染物等,结合ISO14044《环境管理生命周期评价要求与指南》相关理论,该研究选取致癌作用、细颗粒物形成、气候变化、水资源消耗、光化学臭氧形成、生态毒性、酸化、富营养化、土地利用、矿产资源、化石燃料11种环境影响类别,通过核算污染物和资源、能源物质的人均基准值,构建了适用于我国终点损害类生命周期环境影响评价的模型框架(见图1),以便更好地解释清单数据.

图1 终点损害类生命周期环境影响评价模型方法框架

模型框架包括确定损害因子,核算排放量、产量,计算人均基准值,加权评估,以及计算环境影响潜值5个步骤. 通过归类和损害分析,可将11种环境影响类别分别划分到人体健康(致癌作用、细颗粒物形成、气候变化、水资源消耗、光化学臭氧形成)、生态系统(气候变化、水资源消耗、生态毒性、酸化、富营养化、光化学臭氧形成、土地利用)、资源(矿产资源、化石燃料)3种终点损害类别[14]. 考虑到数据的可获取性和敏感性,该模型方法的基准值核算主要针对大气污染物和水污染物,土壤污染物暂时未考虑在核算边界内.

清单分析将污染物和资源、能源物质对应到各环境影响类别;损害分析则是通过损害因子测算各类污染物、资源、能源对终点保护领域(人体健康、生态系统、资源)的损害程度;标准化是将损害分析的结果分别除以人体健康、生态系统、资源的人均基准值,去除量纲,实现可比性;最后,通过加权得到一个数值(即环境影响潜值)来表征污染物排放以及资源、能源消耗对环境影响的大小.

2 终点损害类LCIA模型构建

2.1 确定损害因子

借鉴目前应用较为广泛的Eco-indicator 99方法[14]、ReCiPe评价方法[15],以第二次全国污染源普查中国家重点关注的污染物为主要研究对象,在此基础上选取了与我国生产生活关联较大、环境影响较突出的其他污染物,通过查阅IPCC研究报告、国内外文献确定各类污染物、资源、能源的损害因子,结果如表1~3所示.

表1 污染物和资源、能源对人体健康中各环境影响类别的损害因子

2.2 核算人均基准值

2.2.1核算2017年污染物排放量以及资源、能源产量

以我国为基准区域,2017年为基准年,通过排放因子法、物料衡算法、模型构建法、外推法、文献分析法等核算各环境影响类别对应的污染物的排放总量、资源产量,其中,水中砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、铅(Pb)的排放量、用水量以及耕地等土地利用面积数据来自《中国统计年鉴2018》[27];大气中SO2、NOx、PM,水中TN、TP排放数据来自《第二次全国污染源普查公报》[28];大气中CO2、CH4、N2O、HFC、CFs、SF6排放总量来自Climate Watch[29];大气中As、Cd、Cr、Ni、NH3、VOCs排放量主要通过核算获得;铝(Al)、锌(Zn)、铜(Cu)、铅(Pb)、镍(Ni)、锡(Sn)、汞(Hg)产量来自中国有色金属工业协会[30];生铁产量来自国家统计局[31];锰(Mn)、钼(Mo)产量主要来自文献[32-33];化石燃料(煤炭、原油、天然气)产量来自自然资源部《中国矿产资源报告2018》[34].

2.2.1.1大气中As、Cd、Cr、Ni排放量

大气中As、Cd、Cr和Ni具有难生物降解、危害程度大、周期长等特点,主要在致癌方面对人体健康产生较大影响,其主要来源为煤和石油燃烧[35]. 燃煤过

表2 污染物和资源、能源对生态系统中各环境影响类别的损害因子

表3 污染物和资源、能源对资源中各环境影响类别的损害因子

程中As、Cd、Cr、Ni排放量和燃石油过程中Ni排放量通过燃料量、燃料中重金属的平均含量、燃料燃烧时重金属的释放比例、烟气净化设施对重金属的去除率进行计算,计算公式:

Ei=Ci×A×αi×(1-Pi)×10-6

(1)

燃石油过程中As、Cd、Cr排放量直接通过排放系数计算,计算公式:

Ei=(A×μ)×10-6

(2)

式中:Ei为2017年煤(石油)燃烧过程中大气重金属i的排放量,t;A为2017年煤(石油)消耗量,t;Ci为煤(石油)中重金属i的含量,ug/g;αi为燃烧时重金属i的释放比例,%;Pi为烟气净化设施对重金属i的去除率,%;μ为石油燃烧过程中重金属的排放系数,g/t.

2017年中国能源消费总量为 449 000×104t (以标煤计),煤炭占能源消费总量的比重为60.4%,石油占能源消费总量的比重为18.8%[27],煤炭和石油折标准煤参考系数分别为 0.714 3、1.428 6 kg/kg[36]. 我国燃煤方式90%以上为煤粉炉[37],重金属主要通过除尘和脱硫设施协同去除,因此以煤粉炉燃烧时重金属的释放比例以及电除尘、湿法脱硫技术的重金属协同去除率作为核算值,煤中重金属的含量、释放比例、去除率以及石油中重金属排放系数均见表4,石油中Ni的释放比例、去除率参考煤中Ni的释放比例、去除率.

表4 煤中重金属的含量、释放比例、去除率及石油中重金属排放系数

综上,核算出2017年我国大气中As、Cd、Cr、Ni的排放量分别为8 337.39、51.43、465.59、597.46 t.

2.2.1.2大气中VOCs排放量

VOCs排放源主要包括工业源、农业源、生活源和移动源,其中,工业源、生活源、移动源排放量由《第二次全国污染源普查公报》[28]获取,农业源需要核算. 农业源主要包括农药使用和秸秆露天焚烧,其中农药使用的VOCs排放量计算公式:

Ep=(Qp×λ)×10-3

(3)

式中:Ep为2017年农药使用导致的VOCs排放量,104t;Qp为2017年农药使用量,104t;λ为农药使用的VOCs排放系数,g/kg.

2017年全国农药使用量为165.51×104t[42],中国农药施用过程VOCs排放因子为368~482 g/kg[43],该文按平均值(425 g/kg)计,核算出2017年我国农药使用的VOCs排放量为70.34×104t.

秸秆露天焚烧的VOCs排放量计算公式:

Es=(Pm×Nm×R×η×φ)×10-3

(4)

式中:Es为2017年秸秆露天燃烧导致的VOCs排放量,104t;Pm为农作物m产量,104t;Nm为农作物m草谷比(秸秆干物质量与作物产量比值);R为秸秆露天燃烧比例,取20%;η为燃烧率,取0.9;φ为排放系数,g/kg.

根据2017年我国各类农作物产量占比情况,可将我国农作物分为稻谷、小麦、玉米和其他作物(豆类、薯类、棉花、油料、烟叶等),各类农作物2017年产量、草谷比和秸秆干物的VOCs排放系数见表5. 其他作物VOCs排放量按其秸秆干物质量占比外推,核算出2017年我国秸秆露天焚烧的VOCs排放量为156.38×104t.

表5 2017年农作物产量、草谷比和秸秆干物的VOCs排放系数

综上,核算出2017年我国大气中VOCs的排放量为1 244.17×104t.

2.2.1.3大气中NH3排放量

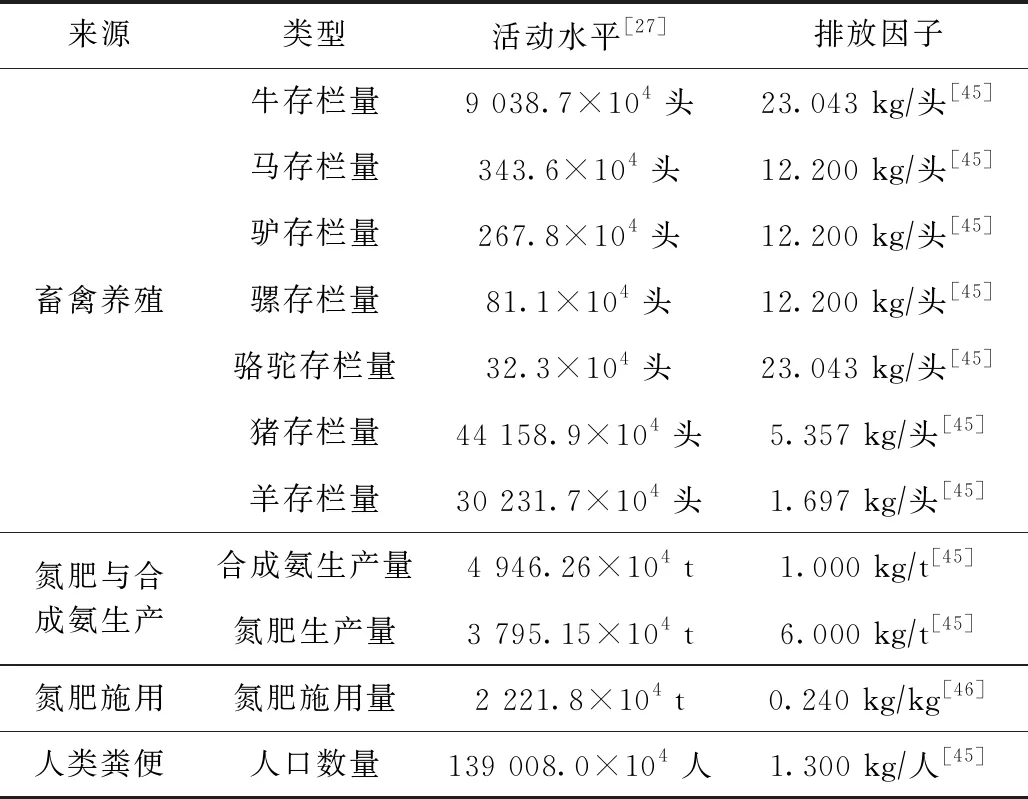

NH3的来源主要为畜禽养殖、氮肥与合成氨生产、氮肥施用和人类粪便4种. 采用排放因子法核算排放量,各活动水平数据及排放因子见表6.

表6 各类NH3排放源活动水平及排放因子表

由此核算出2017年我国大气中NH3的排放量为1 246.99×104t.

2.2.1.4污染物排放量以及资源、能源产量

各类污染物2017年排放量、资源产量、土地用地面积见图2. 由图2可见:2017年在大气污染物中,常规污染物NOx、NH3、PM排放量较大,重金属中排放量较大的为As和Ni;水污染物中,常规污染物TP、TN排放量分别为31.54×104和304.14×104t,重金属中Cd排放量最大. 水中重金属排放量均大于大气中重金属排放量. 此外,2017年CO2、CH4、N2O、HFC、CFs、SF6排放总量为114.1×108t (以CO2-eq计),煤、原油、天然气产量以及用水量分别为34.5×108t、1.9×108t、1 474.2×108m3、6 043.4×108m3.

图2 2017年污染物排放量、资源产量、土地利用面积

2.2.2核算人均基准值

2017年我国人口为 139 008×104人[27],各环境影响类别的人均基准值计算公式:

(5)

式中:bn为环境影响类型n对应的人均基准值,n分别为致癌作用、细颗粒物形成、气候变化、水资源消耗、光化学臭氧形成、生态毒性、酸化、富营养化、土地利用、矿产资源、化石燃料;ani为环境影响类别n对应的污染物(资源或能源)i在2017年的排放量(或产量);pni为环境影响类别n对应的污染物(资源或能源)i对应的损害因子;r为2017年中国人口数据. 人均基准值核算结果如表7所示.

表7 人均基准值核算结果

2017年我国人体健康、生态系统和资源人均基准值分别为0.019 DALY、6.08×10-5species、2 467.42 MJ. 其中,在人体健康损害方面,细颗粒物形成的人均负载最大;在生态系统损害方面,气候变化和土地利用的人均负载较大;在资源耗竭方面,化石燃料的人均负载最大.

2.3 计算环境影响潜值

基于损害因子和人均基准值,按一定的权重比例对影响类别进行加权分析,构建终点损害类生命周期环境影响评价模型方法,计算环境影响潜值,计算公式:

(6)

式中:E为环境影响潜值;ai为污染物(资源、能源)i的排放量(消耗量);pi为污染物(资源、能源)i对应的损害因子;bn为终点伤害类别n对应的人均基准值;wn为终点伤害类别n对应的权重.

模型可以将不同污染物、资源能源消耗类型对应到各自的环境影响类别,并通过标准化、加权的形式,最终通过一个单一数值来表征环境影响. 不仅可实现对单一产品体系内部的比较,识别环境影响较大的环节,还可以实现对不同产品系统间的相互比较,通过优胜劣汰推动企业开展绿色设计、降低环境影响.

为了更好地比较各环境影响类型的相对重要性,笔者所在课题组采用层次分析法对权重进行了问卷调研,结果发现人体健康、生态环境、资源的权重分别为60%、25%、15%[47]. 从问卷调研所得权重来看,虽然在人体健康方面的人均基准值较大,可能会导致标准化结果中人体健康的环境影响较低,但通过权重加权后,对这一结果进行了很好的修正,说明现阶段大众更希望生态环境保护工作的重点是减少污染物对人体健康的影响.

3 不确定性分析

该研究模型参数信息的不确定性主要来自排放因子和活动水平数据. 活动水平数据主要来自各类统计数据、公报或文献,部分污染物(如VOCs、NH3)排放因子早于笔者研究基准年,存在一定的不确定性. 核算大气中重金属排放量直接采用了煤粉炉(占比90%以上)燃烧时重金属的释放比例,以及使用电除尘、湿法脱硫技术对重金属协同去除率作为核算因子,虽然目前多数地区在全面推进超低排放改造,但覆盖率未达100%,核算结果偏低. 此外,由于社会经济地位的差异,各国规避环境风险和卫生保健机制不同,不同群体间和个体间暴露于环境污染风险中的概率不同,发展中国家25%的死亡归因于环境因素,但发达国家仅为17%[48],即环境污染对发展中国家影响较大,该研究通过国外的Eco-indicator 99和ReCiPe2016方法,确定中国各污染物排放和资源能源消耗对终点损害类别的损害因子存在一定的不确定性.

4 结论

a) 基于终点损害模型方法,构建了适用于我国的终点损害类生命周期环境影响评价模型,将生命周期评价的结果直接指向终点保护领域.

b) 根据现阶段我国生态环境保护工作的重点,筛选了11个环境影响类别,对应3个终点损害类别,分别是人体健康(致癌作用、细颗粒物形成、气候变化、水资源消耗、光化学臭氧形成)、生态系统(气候变化、水资源消耗、生态毒性、酸化、富营养化、光化学臭氧形成、土地利用)和资源(矿产资源、化石燃料).

c) 以我国为基准区域、以2017年为基准年,对人体健康、生态环境和资源的人均基准值进行了核算,分别为0.019 DALY、6.08×10-5species、2 467.42 MJ. 在人体健康损害方面,细颗粒物形成的人均负载最大,在生态系统损害方面,气候变化和土地利用的人均负载最大,在资源耗竭方面,化石燃料的人均负载最大.

d) 由于数据获取性和敏感性等原因,本模型及基准值核算暂未将土壤污染物纳入到核算边界内,后续将在这方面进一步开展研究,以期对模型进行进一步完善.