不孕症女性病耻感、生育压力调查及影响因素分析

万 玲 林丽慧 曹雅文 王彩玉

海南西部中心医院(儋州,571700)

不孕症的发生会给患者及其家庭带来较大的心理冲击,可能对夫妻及家庭关系造成不利影响,已成为影响家庭稳定的重要因素之一。辅助生殖技术的发展为不孕不育家庭带来了希望,但严格的周期治疗且会耗费大量时间、精力及财力,再加上患者对治疗结局的高度期待,都会使不孕症患者的身心压力加剧[1]。据国外一项报道显示[2],不孕症带来的病耻感和生育压力是困扰她们的主要问题。有学者指出[3],亚洲国家不孕症女性的生育压力要比美洲及欧洲国家更高,这可能与传统的文化背景、生育理念有关。近年来,国外学者对不孕症女性的病耻感开始引起关注,但主要探讨的是病耻感的来源、现状及影响。国内对不孕症女性病耻感的研究还处在起步阶段,由于目前临床对不孕症女性病耻感尚无明确定义,使现有的研究结论差异较大。为进一步明确不孕症女性的病耻感、生育压力状况及相关影响因素,丰富相关研究证据,本研究对不孕症女性开展了调查。

1 资料与方法

1.1 调查对象

选取2020年1-12月本院门诊接诊的不孕症女性338例作为研究对象。纳入标准:符合不孕症诊断标准[4];已婚;初中及以上文化程度;有正常的沟通理解能力。排除标准:尚未确诊的初次就诊;合并恶性肿瘤、结核病、乙肝等其他疾病;有精神疾病史;意识障碍;中途退出研究;问卷填写不符合要求。本研究经本院伦理委员会审批,均签署知情同意书。

1.2 调查方法

1.2.1调查工具①一般情况调查问卷为课题组自行设计,问卷内容涉及人口学信息(年龄、文化程度、居住地、职业、婚姻状况等)和家庭情况信息(家庭月收入、家庭生活类型、是否独生子女、妊娠史、生育史等)。②病耻感量表选用女性不孕症患者羞辱感量表(ISS)[5],测量内容包括感知病耻感和自我病耻感两方面,共4个维度(自我贬损、社会退缩、周围人群的羞辱、家庭成员的羞辱)27个条目,各维度及量表的Cronbach'α系数0.77~0.94。采用5级评分法,从“完全不同意”到“完全同意”依次计1~5分,均为正向计分,各条目得分的总和即为量表总分;总分27~135分,评分越高说明病耻感水平越高。本调查中ISS总量表的Cronbach'α系数为0.931,分量表的Cronbach'α系数0.841~0.938,总量表半分信度0.948,各分量表的分半信度0.821~0.922,总量表重测信度0.905,各分量表重测信度0.832~0.947,内容效度CVI为0.911。③生育压力量表选用中文版生育压力问卷[6](M-FPI),各维度及量表的Cronbach'α系数0.70~0.81,量表涉及5个维度(社会关系、夫妻关系、无子女生活方式、父母角色需求、性关系)共46个条目,采用6级计分法(1~6分),包括正向计分28条,反向计分18条;总分46~276分,得分越高表明生育压力越大。本调查中M-FPI总量表的Cronbach'α系数为0.847,分量表的Cronbach'α系数0.779~0.869,总量表半分信度0.895,各分量表的分半信度0.795~0.912,总量表重测信度0.912,各分量表重测信度0.821~0.934,内容效度CVI为0.904。

1.2.2调查人员均事先接受培训,调查时使用统一指导语向被调查者解释研究目的、填写方法等。采用匿名方式填写,由被调查者独立完成,填写过程中确保环境安静,以减少对被调查者的干扰。填写过程中,被调查者提出疑问,调查人员要耐心予以解答,但避免诱导性解释。问卷当场发放,当场收回,收回问卷后就是审查,剔除无效问卷后对有效问卷进行整理,并录入数据。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 一般信息

调查不孕症女性年龄(32.6±14.6)岁(27~47岁),不孕(9.7±4.6)年(2~17年);初中及以下学历140例,高中61例,大专及以上137例;有妊娠史193例,无妊娠史145例;有生育史116例,无生育史222例;居住地为农村95例,城市243例。

2.2 不孕症女性病耻感及生育压力评分

不孕症女性的病耻感、生育压力评分见表1。病耻感各维度条目均分从高到低依次为社会退缩、自我贬损、家庭成员的羞辱、周围人群的羞辱;生育压力各维度条目均分从高到低依次为无子女生活方式、父母角色需求、社会关系、夫妻关系、性关系。

表1 不孕症女性病耻感及生育压力评分(分,

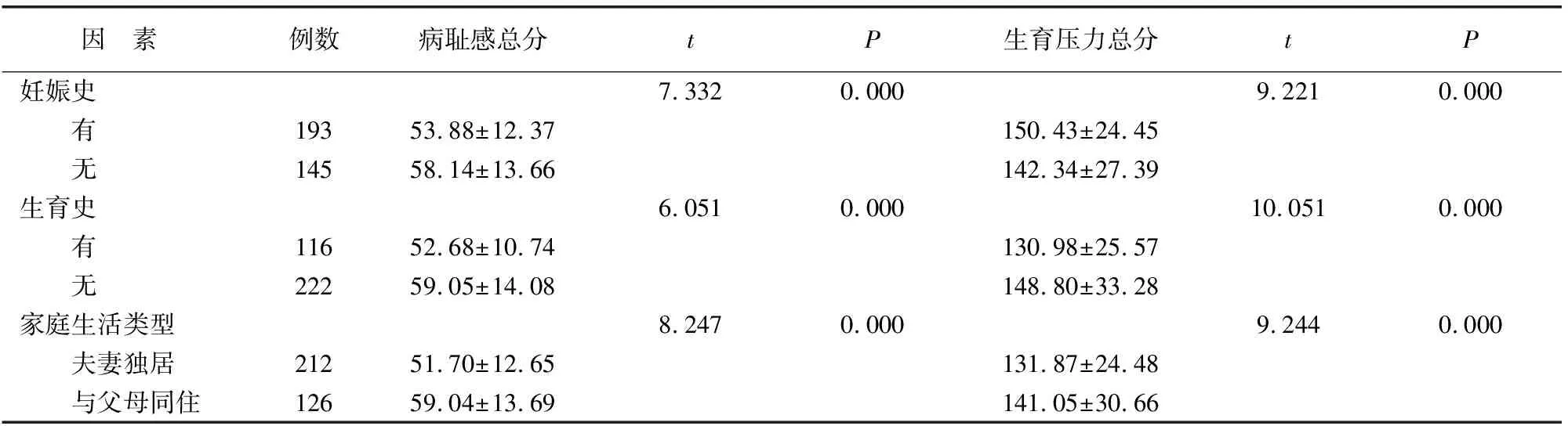

2.3 不同特征不孕症女性病耻感和生育压力评分

不同年龄、不同职业、独生子女与否的不孕症女性病耻感总分、生育压力总分比较无差异(P>0.05)。不同文化程度、不同居住地、不同家庭月均收入、有无妊娠史、有无生育史、不同家庭生活类型不孕症患者的病耻感和生育压力评分有差异,是否独生子女的患者生育压力评分有差异(均P<0.05)。见表2。

表2 不同特征不孕症女性的病耻感和生育压力评分对比(分,

(接下表)

2.4 不孕症女性病耻感与生育压力的相关性分析

通过相关分析,不孕症女性的病耻感得分与生育压力得分呈正相关(r=0.611,P=0.012)。

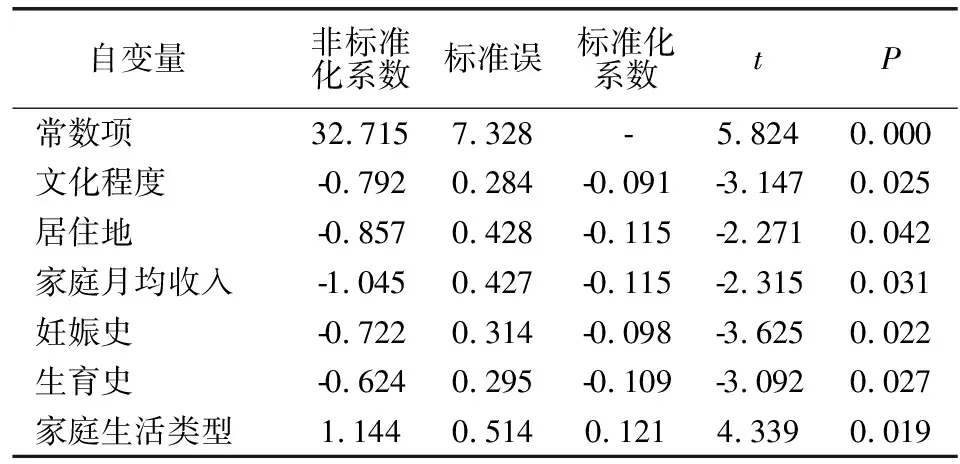

2.5 不孕症女性病耻感得分的多元线性回归分析

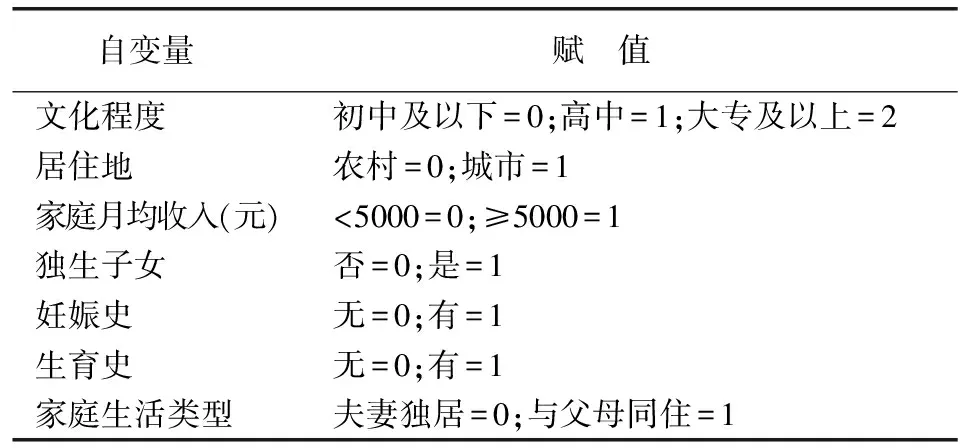

选取单因素分析显示存在统计学意义的各项指标作为自变量,以病耻感总分为因变量,对自变量赋值(表3)做多元线性回归分析。结果显示,文化程度、居住地、家庭月均收入、妊娠史、生育史、家庭生活类型均是不孕症患者病耻感评分的影响因素。见表4。

表3 自变量赋值

表4 不孕症女性病耻感得分的多元线性回归分析

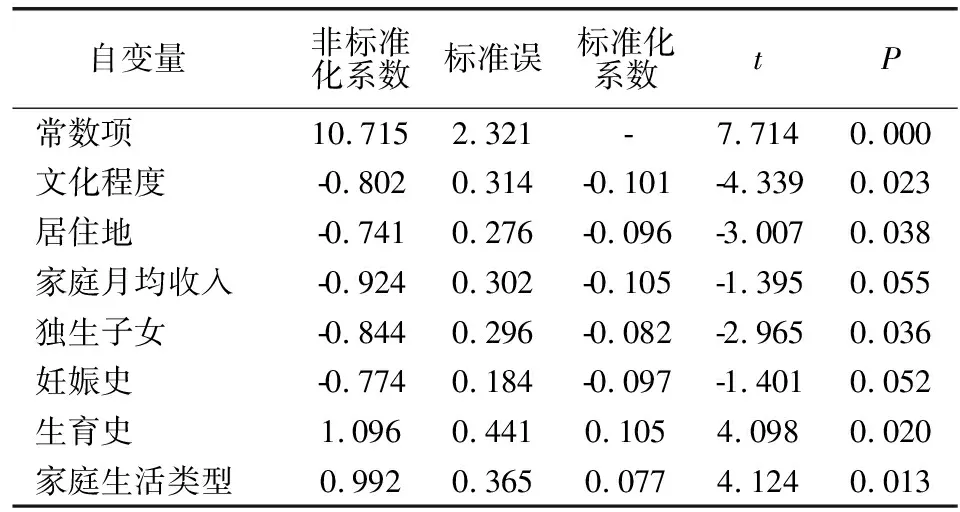

2.6 不孕症女性生育压力得分的多元线性回归分析

多元线性回归分析显示,文化程度、居住地、独生子女、生育史、家庭生活类型是不孕症患者生育压力评分的影响因素。见表5。

表5 不孕症女性生育压力得分的多元线性回归分析

3 讨论

病耻感是一种个体体会到的与他人社会差异的负面感受,该差异远超社会定义标准,是对自身价值的过度贬低。早期关于病耻感的研究对象主要为精神病、艾滋病患者,但近年来关于病耻感的研究逐渐延伸到了抑郁、癌症、痴呆、不孕不育等领域。秦楠等[7]研究显示,不孕症女性的病耻感总分均值为70.90分;另有调查[8]显示女性不孕症患者的病耻感得分为67.93分。本次研究患者的病耻感总分(58.64±21.73分)低于前述两项报道。这一方面与本次调查对象多未接受辅助生殖治疗有关,另一方面也可能与现代女性生育理念的转变和自我意识的觉醒有关。病耻感各维度中,社会退缩评分最高,表明自身感知到的与外界之间的联系是不孕症女性病耻感产生的主要原因,这可能是因为不孕症女性的生育愿望强烈,在面对外界关于生育的相关言论时更容易表现出逃避。比起周围人和家人的羞辱,社会舆论的压力往往更难逃避,外界不经意间的行为、言论都可能让不孕症女性自觉受到伤害,从而使其病耻感加重[9]。尽管随着社会的发展与进步,生育是女人天职这一封建思想得到一定改善,但女性仍然是生育主体,不论是在社会环境下,还是在家庭环境中,都难以彻底摆脱生育责任。不孕症女性不仅会受到外界舆论的影响,也会在自己内在责任的召唤下产生病耻感。由此可见,社会及家庭都应当对不孕症女性给予更多的关爱,同时患者本人也应正确认识不孕症,以平静、从容的态度面对不孕状态,充分肯定自己除了生育以外的人生价值,不要将不能生育归咎于自己,也不要因此而产生羞愧感。

通过因素分析发现,不孕症女性的病耻感主要受到文化程度、居住地、家庭月均收入、妊娠史、生育史、家庭生活类型的影响,这与国内相关报道[10]的部分结论一致。文化程度越高、居住城市、家庭月收入越高、有妊娠史、有生育史、夫妻独居者的病耻感水平相对低。受中国传统思想的影响,传宗接代是多数家庭所秉持的生育观念,农村地区女性受传统生育观念的影响更大,再之文化程度普遍较低,周围人群对于不能生育女性的包容度较低甚至常有歧视,所以这类患者更易产生病耻感。文化程度较高的患者,工作能力往往更强,社交范围更广,对疾病的理解更全面,情绪的自我消解能力更强,有助于减轻不孕带来的心理压力,减少病耻感[11]。家庭经济状况较好的家庭,在面临不孕问题时有能力通过辅助生殖技术来解决问题;而经济状况不佳的家庭,即便选择辅助生殖助孕但由于费用昂贵必然加重家庭经济负担,也会使患者心理压力增加而加重羞愧感。有妊娠史的患者病耻感比无妊娠史者更轻,可能因为有过妊娠经历患者对再次妊娠更有信心,而从未妊娠过的患者会进一步否定自己的生育能力,病耻感相对更明显[12]。有生育史的不孕症患者,由于已生育了一个孩子,在一定程度上满足了为人父母的心理需求,对再次生育的渴望比从未生育者可能更低,病耻感相对更轻。相比与父母同住,夫妻独居女性病耻感水平通常更轻。绵延子嗣、传宗接代是老一辈人的传统思想,与父母同住情况下,父母难免会表现出不能拥有子嗣的失落、遗憾,易加重不孕症患者的心理压力,即便父母没有在言语上表现出过多的指责,不经意的眼神、言语或行为也可能触发患者的自责感,将不能生育归咎为自己的过错,加重其自责感和愧疚感。

本次调查显示不孕女性的生育压力总分均值(143.52±25.73分)与姜振华等[13]报道的女性不孕症患者不孕相关压力总分(144.66±27.22分)接近,表明不孕症女性的生育压力普遍较大。李渊彬等[14]报道显示,不孕症女性的病耻感与生育压力有正相关关系,即生育压力越大病耻感水平越高。本研究也得出了类似结论。这可能是因为:中国社会对于子嗣高度重视,不孕症女性在生活中常会被问及孩子的问题,来自朋友、亲戚、家人的关怀和询问,容易给患者带来不好的心理体验,增加心理压力。生育压力过大可能使患者对生育相关问题高度敏感,久而久之可产生自卑、愧疚、紧张、焦虑、社交恐惧等心理问题,进而使其病耻感加剧[15]。本研究多因素分析也显示文化程度、居住地、独生子女、生育史、家庭生活类型是不孕症患者生育压力评分影响因素,证实了不孕症患者生育压力与病耻感存在正向关系。

综上所述,本次调查的不孕症女性病耻感呈中等水平,生育压力水平较高,文化程度、居住地、独生子女、生育史、家庭生活类型是影响其病耻感及生育压力的主要因素。医护人员在临床工作中应当密切关注女性不孕症患者的心理问题,并根据患者的病耻感影响因素制定相应的心理干预措施,以切实减轻患者的生育压力,改善患者的心理状况。