传统仪式对当代戏剧的意义

——论湘南汝城宗祠丧葬仪式的“剧场性”

□ 范妮萍

宗祠牌位供奉处神龛

仪式和戏剧的共通性使得戏剧参与者对仪式有着不一样的热情,同时安托南·阿尔托以巴厘岛传统戏剧为触发而构建的新型戏剧模式的成功,也给了我们一个新的契机去思考:根植于中国传统文化空间的仪式是否具有对当下戏剧的意义和价值。湘南汝城宗祠的丧葬仪式作为当地千年来凝结的文化仪式,在其形而上空间构建和符号性语言表达上都具有其特殊的研究价值和意义。一方面,基于对特殊集体性审美认同下古老仪式的传承和发扬;另一方面,戏剧实验的热情也促使我们对当代戏剧的可能性进行更多的尝试和探索。故此,笔者通过田野调查、结合文献资料和访谈,以当代戏剧的剧场观念为切入点,期冀能够通过对传统宗祠丧葬仪式的“剧场性”研究,来获得对当下戏剧不一样的实践性启发。

当人们把对“戏剧”的关注从戏剧文学转向剧场艺术,关于戏剧的本质产生了两种新的看法:一是“对话说”;二是“仪式说”,这是基于当下戏剧困境而言的。因而在戏剧受到电影、电视等其他艺术的冲击时,对戏剧的关注和反思开始转向其所具有的独特性的角度——“剧场性”由此而来。同时剧场艺术的实践总是拥有一个仪式性的维度。剧场艺术作为一种社会活动,发源于宗教与膜拜,这恰恰决定了它的仪式性。因为从交流或仪式的角度出发来观察戏剧特征,最能看出戏剧的剧场性与群体性。

安托南·阿尔托以巴厘岛传统戏剧为触发而构建的新型戏剧模式的成功,也给了我们一个新的契机去思考:根植于中国传统文化空间的仪式是否具有对当下戏剧的意义和价值。湘南汝城宗祠的丧葬仪式作为当地千年来凝结的文化仪式,在其形而上空间构建和符号性语言表达上都具有其特殊的研究价值和意义。一方面,基于对特殊集体性审美认同下古老仪式的传承和发扬;另一方面,戏剧实验的热情也促使我们对当代戏剧的可能性进行更多的尝试和探索。故此,笔者通过田野调查、结合文献资料和访谈,以当代戏剧的剧场观念为切入点,期冀能够通过对传统宗祠丧葬仪式的“剧场性”研究获得对当下戏剧不一样的启发,具体通过其仪式“剧场性”中形而上的剧场空间和符号性的语言表达,分析汝城宗祠丧葬仪式的“剧场性”对当下戏剧的意义。

一、形而上的剧场空间

安托南·阿尔托认为戏剧即生活,呼吁通过剧场回归一种能对生活起作用的精神生活,认为戏剧即是世俗生活的一部分又是精神生活的引导。而残酷戏剧观作为阿尔托戏剧理论和实践的核心,其本质和目的都是为了让观众能通过“仪式化”的戏剧体验反思自我,获得根植世俗而高于世俗的自我价值。而汝城宗祠丧葬仪式的仪式化“戏剧”体验其最主要的手段之一是构建根植于剧场空间的“形而上”的剧场性。

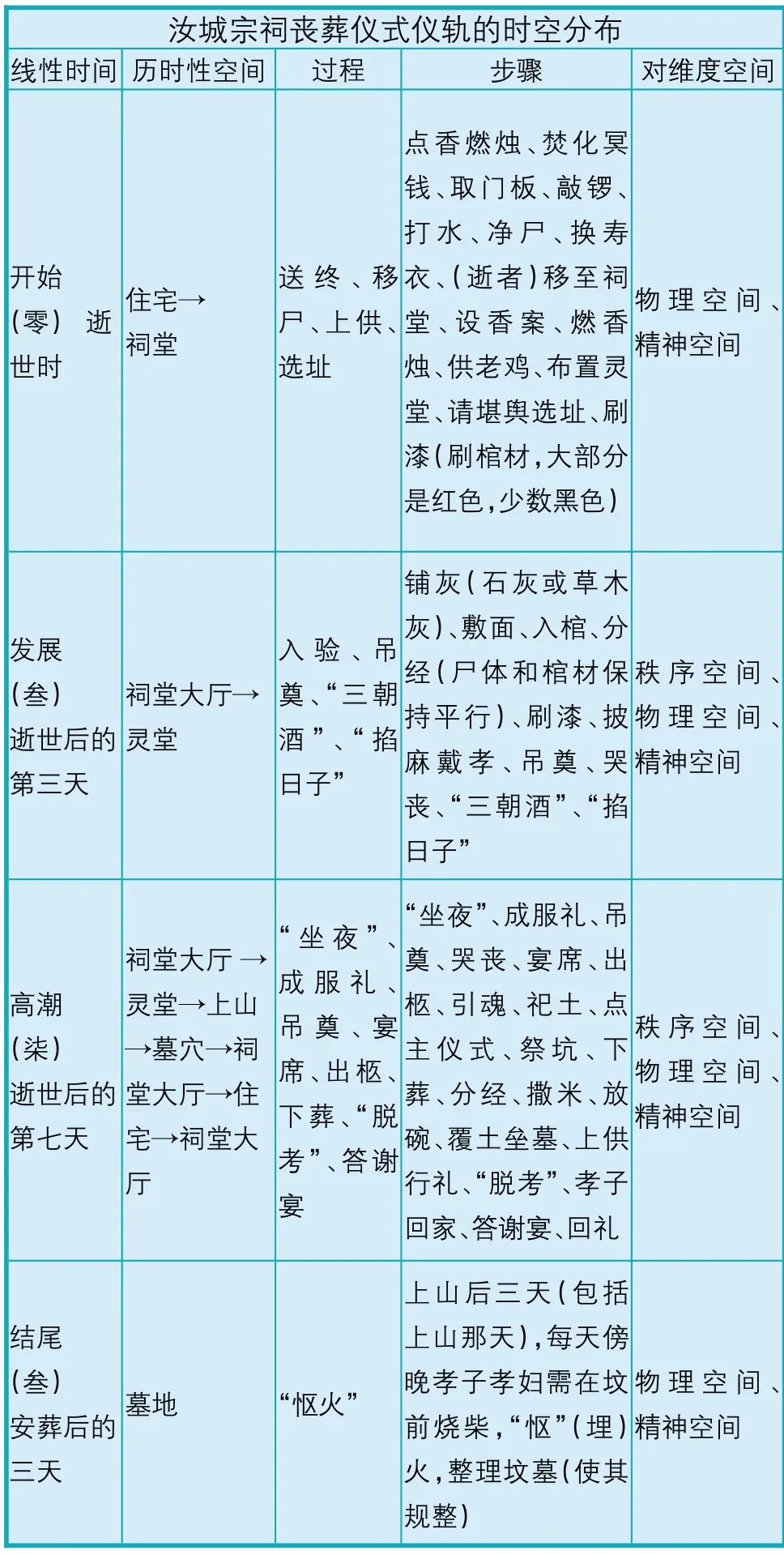

戏剧空间分为三个场域:一是戏剧演出所需要的场所空间——“剧场”;二是戏剧行为和情节集中展开的平台空间——“舞台”;三是戏剧自身建构的具有特定情境的时空结构——“戏剧空间”(主要倾向于抽象的心理空间)。汝城宗祠丧葬仪式也有其对应的三大空间特点,即秩序空间;物理空间;精神空间。但就像后戏剧剧场时代追求的那样:强调一种人与人之间直接交流的剧场性;也像残酷戏剧观强调的空间观念一样:剧场、舞台、戏剧空间三位一体,观众与戏剧的时、空同步。从汝城宗祠丧葬仪式的仪轨可以看出,其仪式是一个长时段多空间的复杂活动,变换的空间是历时性的,而非共时性的,即它们是在情节发展过程中随着线性的剧情而出现的场景,丧葬仪式的空间变换是基于线性的情节需要而出现的场景变换,具体从其仪轨的时空分布所示:

同时汝城宗祠的丧葬仪式空间也因其行动者(“演员”和“观众”)的多重性,使其不囿于某一特定空间的范畴:这场特殊的戏剧里,主要演员有“绝对主角”(这个主角,从通俗的意义上来讲,是棺材里面的那个人,但是实际上不仅如此)、“大考子”(汝城人称孝子孝妇为“大考子”,处于整个仪式的核心位置,他们一方面是“绝对主角”活着的代言人,另一方面,他们又是连接整个丧葬仪式参与者的中心和纽带,他们是活动的演出者和“流量”(带动者)、“地理先生”(在土葬仪式中,地理先生的作用和意义非同寻常,从死者居住场所的选定,到死者入殓安放的方位,再到安葬仪式的主要主持,他的“戏份”紧凑、忙碌而又特殊,同时因其特殊的宗教性质让仪式变得庄严而又神秘)和民间乐队等;主要的观众结构由“房里人①”、外戚、朋友、同事构成,从戴“白”开始(吊奠时,赠每个亲友以一方白布,当地人称“白”,“白”的戴法亲疏有别:女方亲属或者女儿等外戚就是带溜巾,溜巾指戴头上;没有血缘关系的朋友同事等戴手臂上)形成明确的区分,但是他们又会因为“绝对主角”(死者)和“大考子”(生者)而紧密联系起来。他们即是剧外人(观看者),但需他们的参与才能构成完整的“戏剧”(仪式)。

而作为丧葬仪式中历时性最长、也是最重要的场域之一的宗祠祠堂,由宗法制度、科举制度和泛神崇拜所催生,将中国主流文化、传统文化、地方文化、家族文化有机结合起来,使祠堂事实上成为了承上启下的祭祀场所、家族活动的文化场地,体现和维系着中国乡土社会的“差序格局”②,其丧葬仪式正是在这种“差序格局”的人际关系格局之上的秩序的再生产和重建。汝城人建祠堂,是为了时刻提醒自己——我们从哪里来,我们到哪去。这是一种深层的民族认同感的体现,这在城镇,特别是“移民”城镇,是没有这种集体认同感、也没有这种文化底蕴的,空间就是一个空旷的、漂亮的、毫无特色的建筑群。汝城有句俗语“死了以后进大厅(宗祠)”是以此准则提醒自己怎样活着。因为道教的习惯是人死为大,人死成仙,除了身死异处成为孤魂野鬼回不了家,一般寿终正寝、进大厅(宗祠)的人都会被后人当成神仙供奉,祖先逝世以后就是得道成仙。汝城的宗祠是敬祖祭神合一的,每次的白喜事都会祭奠一下所有的先祖,大厅(宗祠)正背后的那面柜子里就是神龛,所有先祖的名字都在上面,汝城俗语“怀祖甚远”(意思是信仰祖宗),所以丧葬仪式,特别是宗祠的丧葬仪式,其中最重要的一个作用就是情感的表达,对祖先的怀念,这也是一种信仰的表达。这使得在仪式过程中的祠堂即是一个展示空间也是一种精神的传递。

宗祠祠堂

同时从剧场性看,汝城宗祠的丧葬仪式体现出明显的一种在空间上的“场”的仪式化,汝城宗祠丧葬仪式的主角,从通俗的意义上来讲,是棺材里面的那个人,但是实际上它不仅仅只是指逝世的那个人,因为在这整个过程中,会发现:人们在丧葬仪式的过程中,心里悼念着的那个人是心里想着的那个人,而不是叨念着棺材里的那个人。这也是丧葬仪式和传统戏剧所不同之处,它不是面对面的交流,它是一种确实存在着但又不可触摸的精神上的交流。这样使得丧葬仪式就存在两个主角了,一个是“精神”上的(死者),另一个是“物质”上的(棺材)。“他”通过不同的仪式过程相互转换,不停地从物质转向精神,又从精神转向物质。而心中的那个主角才是真正的“绝对主角”,因为人活着,睹物思人的时候,对他的思念是小于他个人本身的;而人死后思念(精神)就会大于身体(尸体)了,同时因为这个“绝对主角”的特殊性让其仪式过程的场景转化(4 个时段和其空间)始终存在于一个“场”域。

总体而言,汝城宗祠丧葬仪式的空间体现:即是一种三位一体(秩序空间、物理空间、精神空间)的整合空间;也是一种演员与观众共同参与领悟的神圣空间(宗教性);更是一种物质与精神输出(物质的延伸含义)相互依存的形而上学的统一空间。

二、符号性的语言表达

除其形而上的剧场空间体现外,汝城宗祠的丧葬仪式还表现出一种符号性的剧场模式。就像阿尔托着迷于巴厘岛戏剧那种用“象形文字”③般的身体语言来成就并进入某种狂喜或出神兴奋状态的身体的形而上学符号的展示模式一样,汝城宗祠的丧葬仪式也具有类似形而上的符号性剧场模式。其实巴厘岛舞者跟所有受严格训练出来的传统艺术表演者一样,程式化的动作都是文化传承或宗教仪式符号化的结果,而汝城宗祠的丧葬仪式作为一种几千年来集儒道释三教与古楚文化于一体的实践表达,在其仪轨上体现出严谨的程式化符号,具体通过符号性语言表达体现。

寿终正寝老人的葬礼是一场喜事

“舞台上的戏剧必须拥有自己的语言,不是言语,而是以演员的身体为基础的一种语言,是‘从错综复杂的动作和姿势以及仰天的呼喊中,从将舞台填得满满的一系列运动和曲线中’,产生的‘一种基于符号而非基于话语的新的形体语言’”。从而构建一种新的戏剧语言:有声语言和无声语言,强调整体的符号语言的共同补充。而这种严谨、复杂的语言体系不再是日常生活的模仿再现,而是一种符号化的语言体现,每个声响都要与命运、潜意识相吻合,这点在仪式中深有体现,这也是阿托南渴望去戏剧仪式化的原因之一。湘南汝城宗祠的丧葬仪式,作为一种目的性明确的活动,在仪式上更多的体现出意大利即兴戏剧那样的大纲式表演策略,既有固定的“程式化”演出,更多的则是随性的情感表达,具体通过仪式的有声语言系统和无声语言系统体现:

(一)有声符号语言系统

阿尔托认为话语、尖叫、咒语、噪音、音乐等所有发声的元素是构成有声语言的基本单位,强调一种最直观、最能触及观众情感的语言符号。而汝城宗祠的丧葬仪式中最有特色的有声符号语言系统当属民间乐队和哭丧文化。

民间乐队:现在的民间乐队包括两个部分,一个是传统乐队,一个是现代化乐队。乐队一般出殡前一晚开始表演。

传统乐队:(唢呐、锣、鼓等)出殡当天,“大考子”吃完早饭(当天“大考子”都要站起吃饭)需马上回家,由唢呐、锣、鼓等组成的传统乐队,从辈分长者开始,一户一户把“大考子”接到祠堂,开始出殡前的仪式,之后上山回来之后也需由他们按同样的顺序,把一户一户送回各家。上山后回来的那顿答谢宴上,每上一个菜,传统乐队需奏乐一段。

现代化乐队:(包括哭丧一人,唱歌一到两人,表演一到三人)现代化乐队主要是音响和麦克风设备,出殡前一晚开始放哀乐,歌手有一小段演唱。出殡当天,主要是哭丧。上山回来后有简短的小型表演活动(动作表演加配音、配乐)。吃正餐的时候,除了这个乐队以外,还有一个“唱礼”的环节,在上菜的时候,会有一个声音洪亮的人在祠堂大厅“唱礼”,一般内容都是歌颂主家父慈子孝、热情待客之类和招呼客人(招待不周都是底下做事人的疏忽,请求大家原谅)。

“哭丧”:汝城自古受古楚文化影响,有其特有的“哭丧文化”:一般用于“红、白喜事”(婚事称“红喜事”,丧事称“白喜事”),其唱腔为古楚腔调,和《楚辞》类似,读唱的时候喜欢拉长尾音(尾音多为语气助词),如果是娘家人或幼时玩伴(离的远的)听闻丧事,他们是要从村口开始,一路“哭丧”到祠堂里面的,他们通过“哭丧”(每个人的“词”都不一样,但都反映出死者的日常琐事和对死者的不舍,包括小时候一起做女红啊,生儿育女的经历,相互帮助之类的往事,都是非常个人化的、精细的生活化场景的表达)的方式表达他们之间深刻的情感,结合女声听起来凄入肝脾,让整个环境里的参与者都能感同身受,体现出一种世俗的高雅。

(二)无声符号语言系统

而当传统有声语言无法满足戏剧的情感传达之后,一种互补的无声的、行为化的语言开始体现其价值——阿尔托因此推崇一种由演员的形体语言与舞台上出现的物质语言构成的无声符号语言系统。同时也像雅克·勒考克认为“话语诞生自沉默;动作源自于静止”是一项极为基础的戏剧法制那样,行为或肢体的意义在于更好的传递某种状态和讯号,它是语言最初和最物质的一个层面。汝城宗祠的丧葬仪式中无声符号语言系统主要通过特殊的“角色”行为和道具体现:

“扶灵”:安葬之日的仪式,每个“大考子”在上山的时候都需要配一个扶灵,一般男女对应。因为在安葬之日的仪式,“大考子”基本很难常态地进行仪式:一方面是因为悲痛,另一方面在仪式过程中大考子基本随时需要叩拜跪行。整个上山、安葬过程中,扶灵就像一个冷酷的执行者,无言地操作“大考子”的每一个行为。因为扶灵的存在就是确保最重要的时刻能按部就班地进行下去。

“金刚”:汝城称抬棺人为“金刚”,由八个体型、身高类似的忠厚正直青年男子组成,现在的“金刚”为三班共24 人。抬棺的时候,从祠堂出来时是抬,出门到室外是挑,抬棺过程棺材不能落地。答谢宴上金刚要特殊优待。金刚除了抬棺,还有一个很重要的工作就是“扎棺”:汝城绝大部分地区捆棺材的方法主要是“扎”——扎轿(这是别的地区没有的)捆棺材的方式是像扎官轿(古时只有大官才能坐八人大轿出行,八大金刚就是由八人扎棺抬棺的习俗而来)一样,为什么会形成这样的习俗呢,有一个传说:明朝的时候,在“岭秀(地名)”有一女子选秀成功,但是在进京途中,被鞭炮吓死了,皇帝感念其可惜,特恩准其死后可享受官员的待遇,自此汝城出现“红棺”和“八大金刚”的习俗。

“金钢木罩”:按汝城话读音直译,出殡的时候放在棺材上的一种龙凤纸扎礼仪,实际就是一种装饰性的棺材罩有美观效果。(夫妻)先过世的一龙一凤,后过世的扎两龙一凤

道具和称谓也有其特殊意味:“考”在汝城丧葬仪式里面有两层意思:一是至亲的男女称谓,汝城俗语是“大考子”(如丧考妣,考就是去世的是父亲,但一般都称“大考子”);二也是至亲孝子孝妇在丧葬仪式中最重要的“道具”——一根特制的细细的棍子,棍子上面需要密实地缠满白带子,长一米至一米二,父丧用竹、母丧用桐(现在都是竹子),这种竹子,是汝城一种比较特殊的细软节密的竹子(以前的年代,乡村教师喜欢把它当戒尺使用)。族里长辈解释“考”的寓意:一方面是“负荆请罪”的意味,“大考子”把老人的过世归罪于自己的失责,这是一种孝道的体现;另一方面是对长辈去世的不舍,以及对长辈生前教诲的感恩(和教师戒尺的意义类似)。

调研和史料记载,汝城宗祠的丧葬仪式中这样的符号性表达不甚枚举,丧葬仪式的历史性和宗教性,使其在象征性符号的表达上具有完整的逻辑性和权威性,这些都是一般仪式和戏剧所缺乏的深层内在构建。而无论是仪式还是戏剧,符号性表达都是戏剧艺术不可或缺的审美需求和方式。

三、汝城宗祠丧葬仪式的“剧场性”与当下戏剧

艺术纯粹性捍卫者一直在寻找一门艺术有别于其它的特征,那么戏剧作为一门综合艺术又该如何去寻找其独特性?弗雷德给了我们一个全新的视角:“艺术的成功依赖于其战胜剧场的能力”,这从侧面论证了当代戏剧的本质就是“剧场性”,无独有偶的是后戏剧剧场时代亦认为戏剧最根本的生命力在于其“剧场性”,在于人与人的当下的“活的交流”。人们强调戏剧是一种“活的人群的艺术”,强调戏剧本身所具有的而又为电影、电视所不能代替的这种“交流性”和“仪式性”。

同时随着当代戏剧边界的不断拓展,以及戏剧危机下的戏剧本质学说“仪式说”的兴起,仪式型“戏剧”变得意义深刻起来。汝城宗祠的丧葬仪式也因其具有的特殊“剧场性”——形而上的剧场空间和符号性的语言表达,而充满着后戏剧剧场时代的那种戏剧实验的可能。而关于“剧场性”的概念,让—皮埃尔·萨哈扎克认为“在古典时代,‘剧场性’完全等同于剧作法中的“戏剧性”,它是一种构成戏剧文学的范式。从19 世纪末开始,它变成一种潜能,一种“有可能成为戏剧的戏剧性的”东西”从这里我们也可以看出,在后戏剧剧场时代里最重要的“剧场性”概念不是某个时代特有的,就像“仪式型戏剧”也不是仅仅只是原始的戏剧样式,它同样会随着时代变化而转变。而汝城的宗祠、以及宗祠的丧葬仪式存在已久,虽随着时代的变化在与时俱进的发生改变(根据当时的生活环境、社会经验等),但其仪式感和仪轨是一直被传承下来的,从它发展至今也可以看出。仪式性“戏剧”具有顽强生命力。

而当代中国“戏剧”传承和发展的困境让我们重新反思,以西方文化逻辑为主构建的戏剧体系,是否都适合、或有利于中华民族文化的发展。不管是以“诗”为本位的古希腊戏剧,还是以“舞”为本位的古印度戏剧,亦或是以“乐”为本位的古中国戏剧,其发生与本质都是为了更好的传达自我民族的集体性审美认同,戏剧和仪式亦是如此。汝城宗祠丧葬仪式之所以表现出跨时代意义和审美认同,是根源于宗祠文化环境下以氏族文化为根基的华夏民族集体无意识的认知和感触。同时从结果看,集体性审美认同也使汝城宗祠丧葬仪式表现出尼加拉死亡仪式那种使“国家”(氏族)精神上统一效果的重要意义。同时戏剧只存在于当下。当下绝非一成不变,而是瞬息万变。中国的戏剧艺术深谙此道,中国的传统是活的传统”汝城宗祠丧葬仪式之所以生生不息,正是因为迎合了时代的集体性审美认同,接受“观众”的在场和主导,使得汝城宗祠丧葬仪式从“僵死戏剧”(固定的仪轨)到“偶发戏剧”(偶发性行为)的转化,这也是汝城宗祠的丧葬仪式之所以保持生命力最重要的一点,它是一种活在当下的仪式传承,同时也是观众在场影响下的结果,就像剧场的“仪式性”那样——特别深刻地体现在一种从演员到观众,从观众到观众的集体心理体验之中。但因其“绝对主角”的双重特征让仪式即不以“观众”的在场而转移,同时也不排斥“观众”的在场,这也让对象-观者的关系、观看的状况转向一种开放式的多向性模式。

也像阿尔托信奉的戏剧理念那样:残酷的目的是为了拯救;而死亡仪式的意义是为了更好的活着。从死悟生,当人们一直活在当下,是不能摆脱某种固有模式去思考新的获得。而当某天人们第一次经历葬礼的时候,他们哭泣、不舍,也是从那时候开始第一次去反思“生”和“死”。就像海德格尔认为的那样“死不是一个事件,而是一种须从生存论上加以领会的现象”,对死的体悟在本质上是一种在生存状态上的领会,生命与死亡只是一个统一存在行为的两个方面,再其形而上意义上,两者是同一个哲学问题,死亡就是生命的一种特殊形态。而中国传统的丧葬艺术也使得与冥界交流的策略进入生者的领域,它们成为了灵感和创新的源泉,并成为中国文化中礼仪、装饰、感官和美学经验的试验场。

结语

答谢宴后民间戏剧表演

安托南·阿尔托以巴厘岛传统戏剧为触发而构建的新型戏剧模式的成功,也给了我们一个新的启发:根植于中国传统文化空间的仪式是否具有对当下戏剧的意义和价值。而不管是形而上的剧场空间还是符号化的剧场表现,都是根植于世俗生活的升华,它是一种被验证过的也正在被验证的活的传统,它也是世俗生活与精神世界的完美融合。同时随着戏剧性界限的消弭和反戏剧性的兴起,戏剧正在向更融合的方面发展,戏剧实验的时代已经悄然而至,触发无处不在,而有一点我们也应铭记——行为是手段而不是目的,我们更应该去追求和反映生活中的“矛盾”,才能更好地让“观众”受到深刻的艺术熏陶。

注释:

①“房"是宗祠文化之下特有的一种组织模式,按血缘关系的亲疏而组成。同一近亲的人为一“房”,同“房”的人聚居在一起,“房里人”一般是指五服之内。

②“差序格局”是费孝通提出的,发生在亲属关系、地缘关系等社会关系中,以自己为中心像水波纹一样推及开,愈推愈远,愈推愈薄且能放能收,能伸能缩的社会格局,且它随自己所处时空的变化而产生不同的圈子。

③所谓“象形文字”般的身体语言,其实就是看似机械,实则精心设计的肢体动作,比如“机械性地转动眼珠、噘嘴、肌肉恰如其分地抽搐……还有头部,它受到平面动力的驱使,从一个肩头转到另一个肩头,仿佛在滑轮上滑动”等等(参照马慧.剧场的、整体的与身体的——论巴厘岛戏剧与残酷戏剧的发生)。