心理护理对维持性尿毒症血液透析患者负面情绪及生活质量的影响

田丽

【摘 要】目的:探讨心理护理在维持性尿毒症血液透析患者中的应用效果。方法:选取我院2019年4月至2021年5月期间28例维持血液透析治疗的尿毒症患者作为研究对象,随机分为两组,分别以观察组和对照组命名,各14例。对照组按常规流程进行护理,观察组在其基础上强化心理干预,对比两组干预效果。结果:干预后,两组HAMA、HAMD评分均较干预前下降,且观察组较对照组低(P<0.05);观察组SF-36评分较对照组高(P<0.05)。结论:对尿毒症患者实施心理护理可改善患者负性心理状态,提升生活质量。

【关键词】尿毒症;心理护理;负性情绪;生活质量

肾移植是当前唯一可置于终末期肾病的手段,但肾源有限,费用高昂,绝大多数患者均需维持性血液透析治疗以延长生存期[1]。长期接受血液透析治疗使得患者生理、心理和生活方式发生改变,随着疾病进展带来的身体变化使得患者普遍存在焦虑、悲观、抑郁、治疗信心缺失等负性情绪[2]。为改善患者负性情绪,本研究将心理护理应用于血透患者的护理工作中,见如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2019年4月至2021年5月期间于我院接受维持血液透析治疗的28例患者进行研究,随机分设两组,各14例。观察组,男8例,女6例,年龄20岁~71岁,平均年龄(49.12±4.12)岁。对照组,男7例,女7例,年龄21岁~73岁,平均年龄(48.79±4.84)岁。两组一般资料对比,无显著差异(P<0.05),组间有可比性。

1.2 方法

对照组按常规流程开展护理工作,包括环境护理、健康宣教、血透护理、动静脉瘘护理及生活指导等。观察组在其基础上强化心理护理干预,具体包括:①拉进护患关系,患者入院后热情接待,加强与患者交流,利用共情、移情等沟通技巧,与患者互信互重的和谐关系,为后续护理工作的开展打下基础。②采用心理暗示法,使患者逐渐感知到治疗效果,树立治疗信心,通过认知-行为压力管理法,对患者进行认知干预,介绍血液透析相关知识与注意事项,使患者对血透治疗有一全面认识,及时了解国内外血透治疗的新进展,以认知驱动其健康行为,提升患者依从性。③加强健康教育,告知患者血液透析常见不良反应及应急处理方法,加强饮食指导,告知患者日常饮食对病情的影响,并为其制定合理的膳食计划。④家庭支持,鼓励家属积极参与到患者的护理工作中,并营造和谐温暖的家庭氛围,为患者提供亲情支持,以便于患者建立治疗信心。

1.3 观察指标

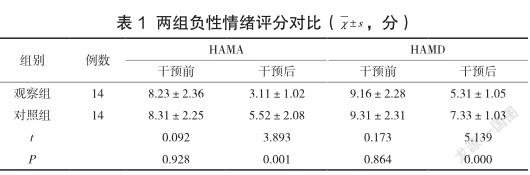

1.3.1 负性情绪:采用汉密尔顿焦虑量表(HAMA)和抑郁量表(HAMD)进行评估,评分越高,HAMA临界值为7分,HAMD临界值为8分,超过临界值提示存在焦虑/抑郁状态,分数越高,焦虑/抑郁程度越高[3]。

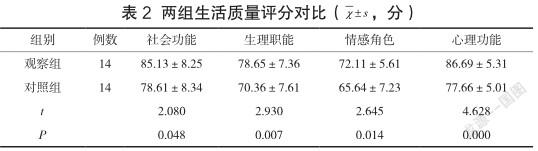

1.3.2 生活质量:采用生活质量测定量表简表(SF-36),选取量表中社会功能、生理职能、心理功能和情感角色四个维度进行评估,每个维度100分,分数越高提示生活质量越好[4]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0统计学软件进行数据分析。计数资料采用(%)表示,进行χ2检验,计量资料采用(χ±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 负性情绪

干预后,两组HAMA、HAMD评分均较干预前下降,且观察组低于对照组(P<0.05),见表1。

2.2 生活质量

观察组生活质量评分高于对照组(P<0.05),見表2。

3 讨论

相关报道指出,对于个体而言疾病是一个生理与心理的应激过程,个体为适应此种应激会做出相应心理调适[5]。尿毒症是各类肾脏疾病进展的终末阶段,具有不可逆性,多数患者依靠血液透析维持生命,而该过程又导致患者生活、生理、心理发生一系列改变。在社会因素、疾病因素、经济因素等多重因素作用下,患者普遍存在且可能长期处于负性情绪中,对疾病治疗产生不利影响。

为改善患者心理状态,本次研究加强了对观察组患者的心理干预,通过和谐护患关系的建立、心理暗示、认知-行为压力管理、健康教育和家庭支持等方式从各个维度改善患者心理状态。研究结果显示,观察组治疗后负性情绪和生活质量评分均较对照组更优,提示心理护理的实施能有效改善血透患者的负面情绪,提升其生活质量。

参考文献

[1] 王慧,姚苗苗,和玉,等.心理干预对维持性血液透析患者不良事件发生情况及生活质量的影响[J].中国医药,2020,15(11):1778-1780.

[2] 董英,辛霞,赵营宇,等.维持性血液透析患者心理中介因素与生活质量的研究[J].中国医学伦理学,2019,32(6):769-773.

[3] 周美玲,许秀君,沈华娟,等.动机性访谈对维持性血液透析患者自我管理能力及生活质量的影响[J].中国血液净化,2020,19(1):25-28.

[4] 宋生梅.心理干预对维持性血液透析患者情绪及预后的影响分析[J].青海医药杂志,2020,50(1):26-28.

[5] 黄升,陈海英.心理护理干预对维持性尿毒症血液透析患者焦虑抑郁情绪的影响[J].中外医学研究,2019,17(33):123-125.