我国区域流通创新水平评价

——基于全局主成分分析

□陈玉梅,李新英

(新疆财经大学,新疆 乌鲁木齐 830012)

1 引言

2020年,突发的新冠疫情冲击,加大了国内经济下行压力,全球经济陷入“长期性停滞”格局,中美贸易摩擦进一步升级,在此背景下我国提出构建“以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进”的新发展格局。2020年9月召开的中央财经委员会第八次会议强调,在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中,高效的现代流通体系至关重要,建设现代流通体系是当前的一项战略任务,现代流通体系不仅是国内大循环的基础骨架,更是国内国际双循环必须借助的市场接口。建设现代流通体系,是指依靠对传统流通业进行创新,凭借先进的理论、思维方法、经营管理方式和科学技术手段,对传统流通业的商流、物流、资金流和信息流进行全面改造和提升,以便全面、系统、大幅度地提升流通的效能[1]。流通效率与生产效率在社会生产过程中发挥着同样重要的作用。流通体系运行高效可以实现生产与消费在更大范围的联系,使交易范围扩大、社会分工深化,继而促进财富创造,因此国内循环和国际循环都需要推动流通创新。推动流通创新离不开流通业跨区域的均衡发展,然而由于经济水平差异导致我国在流通基础设施、技术水平、产业配套等方面存在明显的区域差距,这是导致我国流通体系出现痛点和堵点的根本原因[2]。厘清我国流通创新水平的区域差距,据此提出相应对策建议来缩小这种差距,实现中西部与东部发达地区在流通水平上的平缓衔接,达到我国流通创新水平的整体提高,继而发挥流通业对经济的先导与拉动作用,加速国民经济良性循环的形成。

国内学者早已对流通创新进行研究,主要包括:

(1)流通创新对消费领域的影响。如丁超勋(2017)重点分析了流通创新促进农村消费增长的机理和路径,流通体系通过技术、组织、模式等方面的创新进而提高流通效率、降低流通成本,促使农村居民消费需求增加[3]。王喜(2019)利用DEA模型分析流通创新对居民消费的影响,研究得出流通技术扩散和组织创新能够促进居民消费[4]。李彦霞等(2018)通过构建DEA模型和多元线性回归模型研究流通创新对河南省农村居民消费的影响,发现流通创新对居民消费有显著的促进作用[5]。

(2)流通创新对农产品运输、价格等方面的影响。如徐华茂(2016)认为从组织、技术和设施等角度进行流通创新能够对生鲜蔬菜的流通效率、流通效益产生根本性改变,能够保证生鲜蔬菜的稳定供应,进而其价格也能够稳定[6]。包明齐(2020)通过构建回归模型探究流通创新缓解农产品价格波动的路径,实证得出农产品流通效率与技术效率能够显著缓解农产品价格波动,而技术进步和组织创新对于价格波动并无明显的缓解作用[7]。

(3)流通创新对其他领域的影响。如孙立华(2017)深入分析了流通创新的经济效益,探索了流通创新促进生态消费的机理,并提出相关优化路径[8]。丁宁(2015)指出我国流通创新不足的问题制约了零售商产品服务绩效,因此通过流通组织、技术和制度方面的创新来构建高效和系统的现代产品服务体系至关重要[9]。但关于流通创新水平评价方面的研究较少,目前有宋则等(2003)通过列举十个方面评价内容,建立了我国流通现代化评价指标体系,为评价流通现代化水平提供重要参考[10]。杨海丽等(2014)构建我国流通创新水平综合评价的指标体系和方法,并对其进行了分析,旨在对流通创新水平有全面认识提高我国流通业竞争力[11]。

从已有研究来看,对于流通创新的研究较丰富,关于流通创新水平评价的分析还相对较少,现有研究中也只是对全国总体的流通创新水平进行评价,缺乏省级数据方面的研究,更未涉及区域差距方面。因此,本文利用全局主成分分析对全国各省2015—2018年的流通创新水平进行测度,旨在厘清区域差距并据此提出缩小这些差距的相应对策。

2 我国区域流通创新水平评价指标体系和研究方法

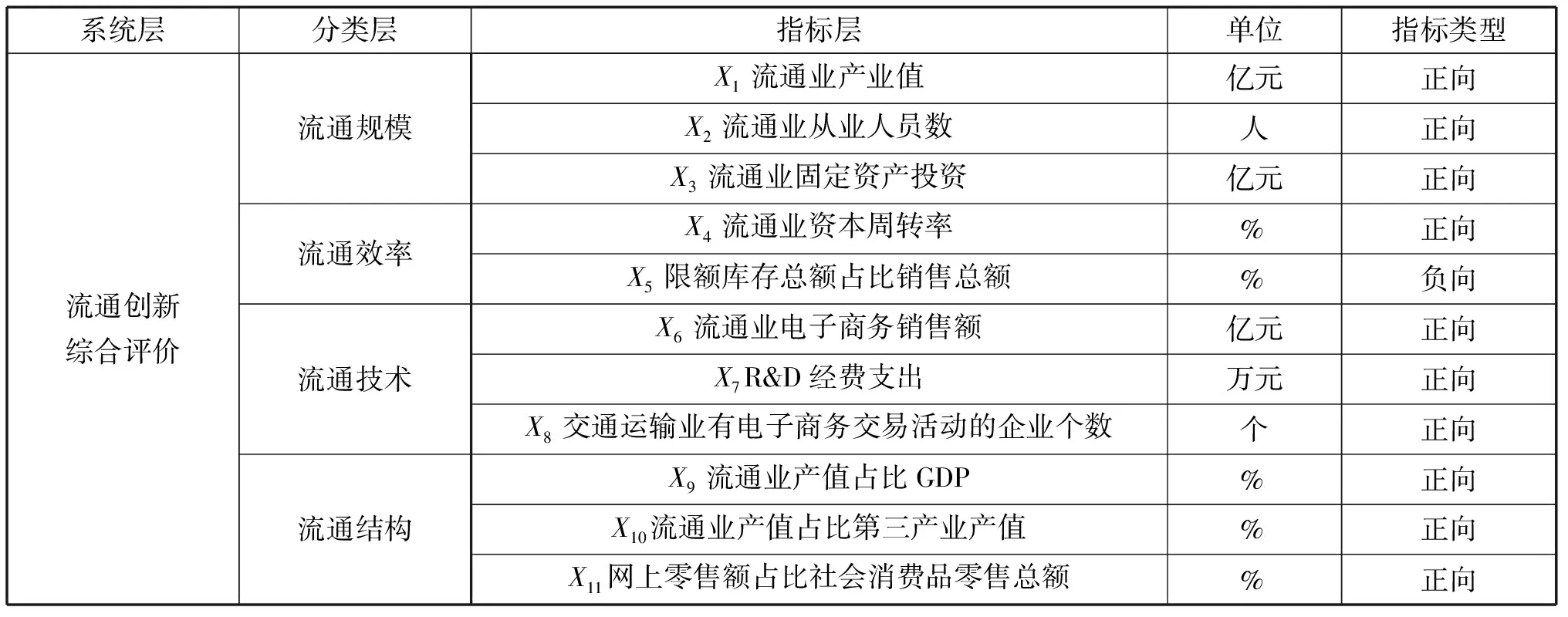

2.1 构建流通创新水平评价指标体系

目前关于流通创新并无明确的界定,其内涵和外延都在不断探索之中,参考宋则(2004)的《中国流通创新前沿报告》[12]和杨海丽等(2014)构建的流通创新指标体系[11],考虑到科学性、合理性和可验证性,本文将流通创新分为流通规模、流通效率、流通技术和流通结构四个方面,共包括十一个指标,如表1所示。反映流通规模的有流通产业值X1、流通业从业人员数X2、流通业固定资产投资X3;反映流通效率的有流通业资本周转率X4、限额库存总额占比销售总额X5;衡量流通技术方面的指标由于统计数据的限制,选择流通业电子商务销售额X6、R&D经费支出X7和交通运输业有电子商务交易活动的企业个数X8;流通结构选取流通业产值占比GDPX9、流通业产值占比第三产业产值X10和网上零售额占比社会消费品零售总额X11。同时,考虑到实证分析时的需要,将这些指标分为正向指标和负向指标。鉴于数据的可获取性,本文选择2015—2018年全国31个省级行政区(为了便于表述,以下统称省份)相关数据进行分析,样本数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《第三产业统计年鉴》以及国家统计局官网,并利用spss26进行相关统计分析。

表1 流通创新综合评价指标体系

2.2 研究方法

2.2.1 模型概述

主成分分析是由霍特林(Hotelling)在1993年首次提出的。主成分分析是利用降维的思想,在信息损失很少的情况下把多个指标转化为几个综合指标的统计方法,把转化生成的综合指标称之为主成分,各主成分都是原始变量的线性组合且互相之间不相关,这种情况下与原始变量相比主成分在某些性能方面更优越[13]。其处理方法是通过数学变换,把给定的一组相关变量线性变换成另一组不相关的变量,新变量按照方差依次递减的顺序排列,在数学变换中保持变量的总方差不变,使第一变量具有最大的方差,称为第一主成分;第二变量的方差次之,称为第二主成分,以此类推,多少个变量就有多少个主成分。在研究复杂问题时采用主成分分析可以在保留大部分信息的前提下仅考虑少数主成分,容易抓住主要矛盾,解释复杂事物内部之间的规律,简化了问题,使分析效率得以提高。

全局主成分分析是将时间序列和经典主成分分析结合,通过建立时序立体数据表在固定时刻上进行主成分分析,借用一个综合变量代替最初的全局变量,从而能够系统地、动态地、客观地分析不同时间、不同区域发展的态势与差异。

2.2.2 模型操作步骤

(1)建立时序立体数据表

若统计n个地区,使用相同的p个经济指标X1,X2,…,Xp来描述,那么在t年度就有一张数据表:

Xt=(Xij)n*p

其中n为样本点个数,p为变量个数。每年一张表,T年共有T张数据表,这就是时序立体数据表,将T张数据表从上到下排在一起构成一个Tn*p的矩阵,将这个矩阵定义为全局数据表,记为:

X=(X1,X2,…,Xt)Tn*p=(Xij)Tn*p

全局数据表是将时序立体数据表按时间纵向展开,再对全局数据表进行经典主成分分析[14]。

(2)原始数据标准化,消除量纲影响

在进行主成分分析时,由于存在逆向指标,所以先对该指标进行标准化,方法如下:

其中Max(Xj)和Min(Xj)分别为第j项指标的最大值和最小值。

(3)建立变量之间的相关系数矩阵R,分析指标之间的相关性

式中rij=1,rij=rji,rij是第i个指标与第j个指标的相关系数。

(4)计算相关系数矩阵R的特征值和特征向量

计算相关系数矩阵R的特征值λ1≥λ2≥…≥λm≥0,及对应的特征向量U1,U2,…,Um。

其中Uj=(U1j,U2j,…,Umj)T,由特征向量组成m个新的指标变量。

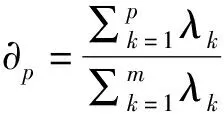

(5)根据选取原则,确定主成分个数,计算特征值λj的信息贡献率和累计贡献率

当∂p接近于1(∂p∈[0.80~0.95])时,则选择前p个指标变量y1,y2,…,yp作为p个主成分,代表原来的m个指标变量,从而对p个主成分进行综合分析。

(6)计算综合得分

其中bj为第j个主成分的信息贡献率。

3 我国区域流通创新水平综合评价的实证分析

3.1 主成分分析过程

3.1.1 相关系数矩阵

利用软件spss26对数据进行标准化处理,并得出原有变量的相关系数矩阵,如下页表2所示。由表2可知,大部分的相关系数都较高,表明变量之间具有较强的相关性,能够从中提取公因子,适合进行因子分析。

表2 相关系数矩阵

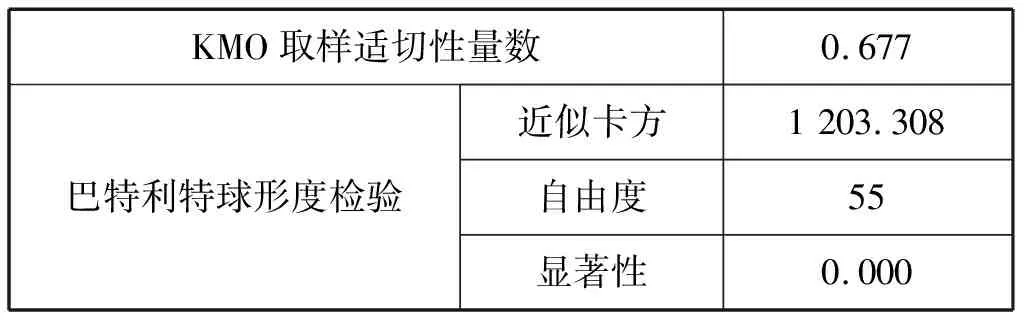

3.1.2 适宜性检验

利用spss26计算得出KMO和巴特利特检验结果,如表3所示,KMO取值为0.677,一般认为KMO取值应大于0.6,检验结果明显大于0.6,通过显著性检验,适合做因子分析,在巴特利特球形度检验中,检验值为1 203.308,对应的p值为0.000小于给定的显著性水平0.05,因此可以拒绝原假设,进一步验证该指标体系适宜进行因子分析。

表3 KMO和巴特利特检验

3.1.3 公因子方差和总方差解释

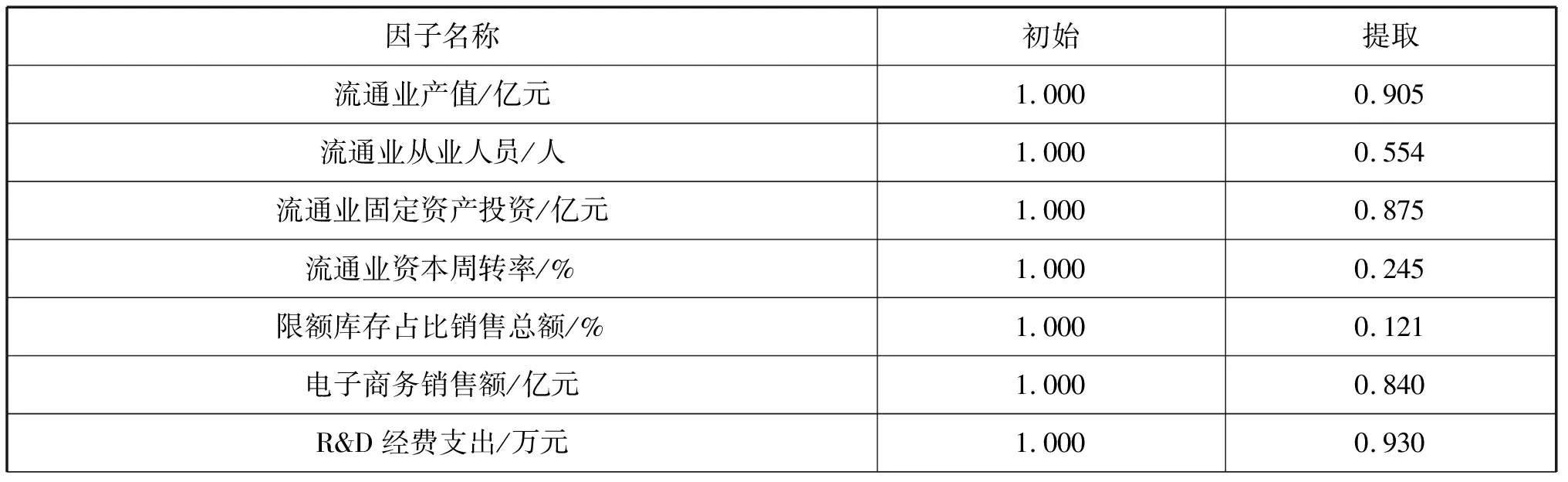

利用主成分分析方法提取公因子时,系统按照特征值大于1进行提取,并会给出因子对信息量的解释度,如表4所示,第三列数值均较高,流通业产值、R&D经费支出以及流通业产值占比GDP均大于0.9,表明这些百分之九十以上的信息可以被因子解释,原有变量的信息大部分被保留,可以看出因子提取的效果理想。

表4 公因子方差

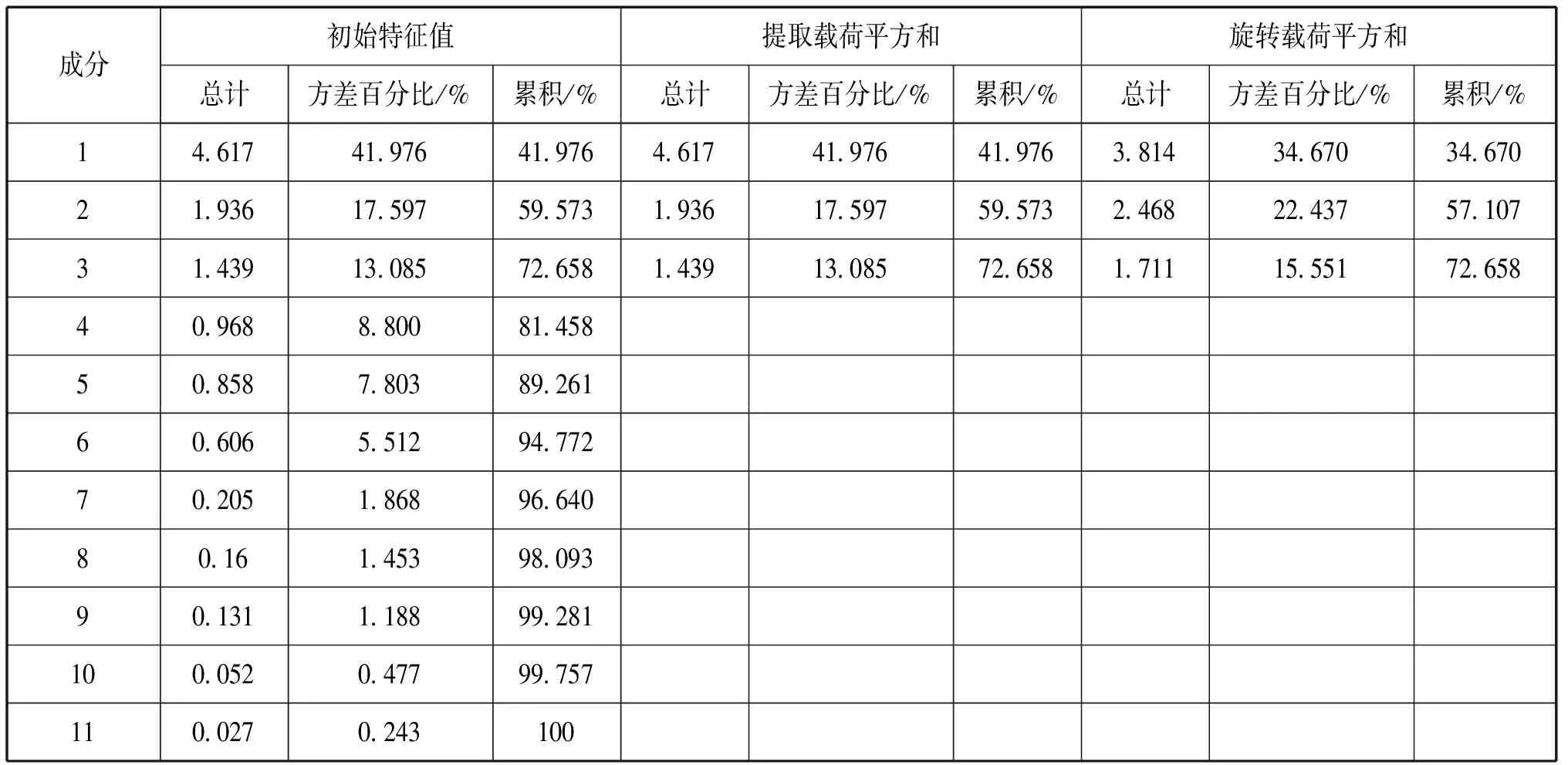

借助spss26软件计算得出因子解释原有变量总方差的情况,如表5所示,根据系统提取结果,将前三项作为主成分因子,并且计算出各因子的载荷状况。

表5 因子总方差

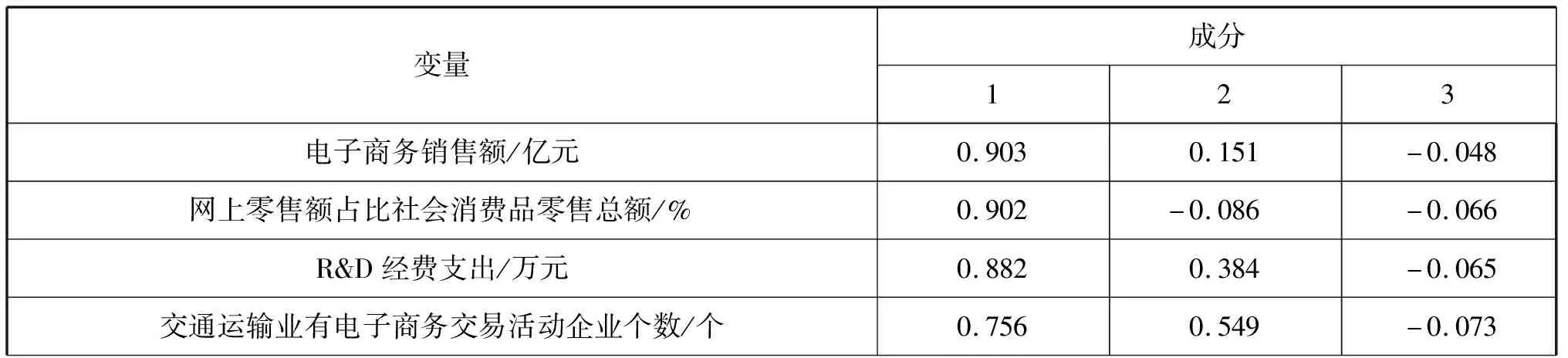

成分矩阵是进行主成分分析的核心,通过此表写出因子分析模型。为使因子更具有解释意义,采用最大方差法的正交旋转变换得到旋转后的因子成分矩阵,如表6所示,可以对指标进行因子分类和重命名,并据此对公共因子的经济含义进行解释。由表6可以看出,在主成分1上,电子商务销售额、网上零售额占比社会消费品零售总额以及R&D经费支出得分较高,这些指标均与互联网、科技等有关,故将该主成分命名为流通业信息化水平;在主成分2上,流通业固定资产投资、流通业从业人员、流通业产值得分较高,故将该主成分命名为流通业市场规模;在主成分3上,流通业产值占比GDP、流通业产值占比第三产业产值起主要解释作用,因此将该主成分命名为流通业产业结构。尽管难以对因子进行概括性的解释,但相比旋转前对于因子的经济含义更能清晰看出。

表6 旋转后的成分矩阵

3.1.4 计算各因子得分和综合得分

根据因子的载荷状况,计算得出成分系数矩阵,根据分析结果写出因子得分函数,如式(1)。

y1=0.368 2x1-0.064 5x2+0.113 7x3-0.072 7x4-0.170 5x5+0.462 4x6+0.451 6x7+0.381 7x8-0.119 3x9-0.133 1x10+0.461 9x11

y2=3768x1+0.466 6x2+0.578 0x3-0.283 9x4+0.026 7x5+0.096 1x6+0.244 4x7+0.349 5x8-0.042 6x9+0.171 2x10-0.054 7x11

y3=0.149 8x1+0.014 5x2-0.034 4x3-0.123 8x4-0.066 5x5-0.036 7x6-0.049 7x7-0.055 8x8+0.710 2x9+0.665 1x10-0.050 5x11

(1)

式(1)中,y1、y2、y3分别为第一主成分、第二主成分和第三主成分。根据各主成分的信息贡献率得出综合得分函数,如式(2)。

Y=0.346 7y1+0.224 37y2+0.155 51y3

(2)

根据式(1)和式(2)计算得出各省的流通创新水平综合得分,设定综合得分0为平均值,高于0则说明发展状况优于平均水平,低于0则说明发展状况处于平均水平之下,且得分越高说明流通创新水平越高,得分越低说明发展状况越差,并根据得分进行排名,如表7所示。

表7 2015—2018年我国各区域流通创新水平综合得分及排名

为了进一步能够直观地观察流通创新水平在全国的区域差异,运用自然断点法将我国流通创新水平综合得分分为1~4个等级,分别对应低水平区、中低水平区、中高水平区和高水平区四类,如表8所示。

表8 2015—2018年我国各区域流通创新水平等级划分

3.2 我国区域流通创新水平综合评价分析

从表7可知,从排名来看,在2015—2018年样本观察期内,广东省流通创新水平连续四年排名第一,位于第二名和第五名的山东省和上海市也连续四年排名不变,而广西也一直维持第二十一的中后排名,除这四个省份外,大多数省份流通创新水平排名并不是一成不变的,而是处于轻微波动变化中,并未呈现递增或递减的趋势。从得分来看,除了天津、河北、山西、辽宁、吉林、安徽、海南、西藏、甘肃、青海、宁夏和新疆的分数呈现波动变化外,但总体综合得分是提高趋势,其余省份流通创新水平综合得分均呈现递增趋势,但区域间差距也在逐渐拉大。2015年第一名的广东省与第三十一名的西藏自治区得分相差3.82,2016年广东与排名最末的青海省得分相差4.75,2017年广东省与青海省分数差为4.85,2018年广东省与宁夏之间的分数差达到5.12,分数差距逐渐增大。2015—2018年,我国大部分区域流通创新水平呈现提高态势,排名的轻微波动伴随着分数的提高,意味着在流通创新方面各省均在不断改进,但区域间的差距并没有随着得分提高而消失反而在逐渐增大。

从表8来看,2015—2018年我国各区域流通创新水平等级总体变化不大,但存在明显的区域差距。除2016年上海进入高水平区外,连续四年高水平区为广东、山东、江苏和浙江四省;中高水平区在多数年份为北京、上海、福建、河南、湖北、四川,多为经济较发达地区;中低水平区主要分布在云南、贵州、广西、海南、陕西、黑龙江、内蒙古等地区,这些省份基本位于西南地区;与此相对的是,甘肃、青海、宁夏、新疆和西藏等省份始终处于低水平区。在2015—2018年,湖南、河北、辽宁、天津、重庆、吉林等省份的流通创新水平等级明显变动,湖南、河北、辽宁、天津、重庆在中低水平区和中高水平区之间变动,除重庆外,其他省份总体向好的趋势发展,吉林在低水平区和中低水平区两个等级中变动。

流通创新水平综合得分和排名反映了各省份流通创新水平发展的总体状况,而通过将主成分得分进行排名(见表9),可以更直观地看出影响各省份流通创新水平发展的主要因素。仍然采用四个流通创新水平等级进行分析,从表9可以看出,高水平区的山东在流通业信息化水平、流通业市场规模和流通业产业结构三个方面排名均靠前,而广东、浙江、江苏三省在流通业产业结构方面显著弱于信息化和市场规模,流通业内部发展不均衡;中高水平区的上海、北京和福建在信息化方面发展居全国前列,而河南、湖北、四川等省份的流通业市场规模发展水平高于另外两个方面,处于全国中上水平;中低水平区的海南和贵州两省在流通业产业结构方面排名靠前,且与另外两方面差距明显,这与其大力支持旅游业发展带动餐饮住宿业收入不断提高有关,云南的流通业市场规模发展状况处于全国中等水平,这得益于当地政府对于旅游业的支持,投资增加带动产业发展,并吸纳大量当地人员就业,相对来看,广西、江西和陕西在信息化水平、市场规模和产业结构方面的发展较为平均,整体发展状况不佳;低水平区的甘肃、青海等西北五省在各个方面排名靠后,连续几年处于全国低位。

表9 主成分得分排名

4 结论及对策建议

4.1 结论

从综合得分和排名来看,我国流通创新发展状况在不断改善但是具有明显的地域差异。流通创新水平高水平区主要是分布于东部临海经济发达省份,这几个省份不仅属于资本密集型和高新技术发展区域,而且拥有天然的流通优势。如广东省的流通创新水平综合得分连续四年第一,除了其经济发展水平和科技投入以外,其独特的地理位置不容忽视,广东拥有绵长的海岸线,毗邻港澳台地区,便于大宗商品依靠海洋运输,并且广东省内公路网密布,内河航运发达,具有成熟的流通条件。山东省的流通创新发展水平紧随广东省,撇去直接的经济因素,其海洋运输业发达,专注于矿产、能源、粮食等大宗物资的远洋运输,航线遍及全球主要港口。浙江、江苏省数年属于高水平区,与其电子商务蓬勃发展和物流业发达有较大关系。中高水平区主要是中部和东部经济状况良好的省份,北京、上海、福建、河南和湖北作为经济较发达的省份,在流通基础设施建设、信息化水平等方面较完备,因此流通创新水平总体较高。四川作为西南的核心地带,发挥着金融中心和技术创新基地的作用,并且有多条铁路干线交汇使其成为西南最大的铁路客货枢纽,公路和航空发达,成为西南地区重要的客货集散地和航空枢纽,完备的流通基础设施建设为发展现代流通业创造前提条件。此外四川旅游业发展对于住宿餐饮业的带动作用也不容忽视。中低水平区主要为西南地区,西南地区地理位置特殊,属于我国经济薄弱地带,流通需求相对东部较低,流通基础设施落后导致效率低,物流成本高导致流通企业很难向外开拓市场[15];信息化水平不高对于流通业来说难以快速准确地捕捉市场动态、紧抓市场需求,西南地区流通业在信息化普及方面较弱。而处于北方的内蒙古、黑龙江地区,运输业主要以农副产品为主,且运输环境受天气影响,具有明显的季节性,经济发展水平的落后使其流通经营方式、理念更新慢,导致其流通业增值能力较弱。低水平区是西北五省份,这几个省份均处于我国西北内陆,地理位置偏远,运输方式主要为陆路运输,交通基础设施落后,导致流通成本较高,流通规模难以扩张,且西北地区经济相对落后,流通业发展信息化水平低,流通业业态仍多为批发零售、邮政运输和餐饮住宿等传统流通业,盈利空间被新型流通业态不断挤压。在样本观察期内,各省排名仅是轻微波动,并无显著性变化,侧面反映出这种区域差异由来已久。

从三个主成分得分来看,大多数省份在流通业信息化水平、市场规模和产业结构方面并未做到协调发展,流通创新水平处于高水平区的省份在流通业产业结构方面未达到高水平,流通业发展对第三产业乃至地区生产总值的带动作用有待提高;处于中高水平区的省份在流通业信息化水平或流通业市场规模方面发展状况较好;中低水平区的多数省份在各方面发展状况均不佳,但云南、海南和贵州三省的旅游业兴旺促进其流通业发展;低水平区的西北五省在流通业信息化水平、市场规模和产业结构三个方面几乎均处于全国下游水平。

4.2 对策建议

在缩小流通创新水平区域差距和提高我国流通创新整体水平的问题上,政府的引导和支持作用至关重要。其一,政府要加大流通基础设施建设投入,尤其要加强对西南和西北地区的资金支持,完备的基础设施是流通渠道畅通的前提,能够缩短物品流通时间,从而达到节约成本的目的;其二,政府要对处于流通创新水平中低水平区和低水平区的省份进行政策上的倾斜,比如降低流通业的税收和企业房租等费用,政府要鼓励其进行规模化生产,改变传统的小、乱、散的流通局面;其三,鼓励东部和中部大型流通业延伸到西南和西北地区,带动当地流通企业进行现代化革新;其四,政府要更加重视西南和西北地区的教育,培养专业化的流通业人才,让他们掌握先进的方法、理念、经营模式和技术,从而带动传统流通业转型升级。缩小区域差距提高我国流通创新整体水平除了政府要发挥作用,也离不开各区域积极采取措施。

(1)东部和中部地区要积极培育大型流通企业,调整流通业产业结构,确立流通业的主导地位。一是加快在流通业内部实行产业化经营,积极培育龙头企业,着力改变产业内大量小规模企业过度竞争的局面;二是积极培育一批有著名品牌和自主知识产权、核心竞争力的大型流通企业,鼓励具有竞争优势的企业通过合理方式实现规模扩张,支持流通企业做大做强;三是重视流通业在地区经济发展中的重要作用,确立其主导产业的地位,依靠地理位置和经济优势,大力发展现代流通业形成溢出效应。

(2)西南地区要在发挥自身位置和交通优势的同时,依托重点城市建立区域流通中心,辐射和带动周边流通业发展。一是发挥与东盟众多国家毗邻的位置优势,作为通向南亚和东南亚的重要关口,积极将交通枢纽和物流节点进行协调结合,为向外扩大市场规模奠定基础;二是充分利用西南地区交通枢纽优势,发挥南昆铁路和西南公路出海大通道对于西南流通业发展动脉的作用,也要重视作为长江上游物流枢纽的重庆港和广西沿海港口的水运功能。此外要依托重点城市,如成都、重庆、昆明和贵阳的带动作用,四川作为流通创新发展中高水平区其在流通基础设施建设、信息化水平、经营管理方式、企业规模等方面具有一定基础,可以以四川为中心向周边扩散构建西南地区的现代化流通网络。

(3)西北地区要加强流通基础设施建设,布局流通网络,推进流通业信息化改革。对于西北地区来说,首先,就是打通与中部和东部市场连接的通道,政府要加大对流通业发展的投资,加强流通基础设施建设,提高流通效率,不仅要实现供需的有效对接,还要注重节约流通成本。其次,合理布局流通网络,紧跟当地经济发展状况和市场需求,如农副产品品种等,可以整合当地资源形成集约型生产方式,增强市场竞争力,提高抵御风险的能力。最后,积极推进西北地区流通行业信息化改革,借助大数据和互联网直接对接内地和国外市场,企业可以及时获取市场反馈信息,并对这种反馈作出分析用于上游生产企业进行针对性的指导[16]。