农村土地金融创新:绩效评价及核心价值导向

——基于湖北省经验

涂维亮,左亚红

(1.长江大学 经济与管理学院,湖北 荆州 434025;2.四川省农业广播电视学校,四川 成都 610041)

农村土地金融是农村金融的核心组成部分,是深化土地制度和农村金融深化改革的重要内容,具有解决农业的资金缺口,支持农村新型经营主体的做大做强,推动农业产业化、规模化和现代化发展等多重功能,随着实践活动的深入广泛开展,需要对其创新发展进行研究。

一、文献梳理及问题导出

国内外学者对农村土地金融研究较广泛,在基础研究方面,约翰·劳认为土地不仅是资本,也是发行银行券的基础,理查德·坎蒂隆(2011)[1](p189-201)认为与农地金融制度相适应的是农业资本主义经营或企业化经营;所以农地抵押是农地金融化的核心,农地货币化、农地资本化、农地信托、农地证券化等都是在农地抵押基础上开展的(高圣平,2014)[2](p147-166)。有争议的是农村土地金融体系的构建,林乐芬(2011)[3](p36-39)认为农村金融机构开展农村土地金融的意愿较强,待条件成熟时可以组建土地银行或土地金融公司,而王修华、刘娜(2016)[4](p99-105)认为应构建含有政策保障机制、市场运作机制、理念培育机制的绿色金融长效机制;还要完善流程再造、平台搭建和风险防控等农村土地金融服务供给体系(刘艳,张腊梅,2017)[5](p1-7)。在应用研究方面,20世纪初,Wright.Ivan(1924)[6](p275-289)就对农户农场以土地为基础的抵押融资开展了研究,谢平、徐忠(2013)[7](p156-168)把农地金融发展概括为股份合作模式、证券化模式、转让模式等实现方式;屈宇飞(2015)[8](p47-50)则认为金融创新模式有抵押担保融资模式、产权交易的金融服务平台模式、产业链金融服务模式和综合金融服务模式,并展开了农村土地金融生态、土地信托、土地证券等金融产品研究 ;Elizabeth Brabec,Chip Smith(2002)[9](p255-268)发现农村土地信托可以使交易成本最小化,提高土地交易市场的效率,有助于土地的规模化经营;也有观点认为资产担保证券化(ABS)能有效降低风险,建立新资产及多样化投资组合(Greenbaum and Thakor,1987)[10](p379-401),但研究表明资产证券化可以为银行增加投资收益,但同时会增加银行的信用风险(Simon Wolfe,2000)[11](p353-369)。由于中国现有农村金融制度严重滞后(冉光和,2013)[12](p205-212),张红蕾(2014)[13](p89-90)认为法律法规是制约开展农地金融业务最主要的障碍,农地抵押权的评估和农户违约后抵押品的处置问题是农村金融机构的重要顾虑;当土地金融开展困难时,就要在土地抵押的基础上实行债券化,以保障资金来源、扩大流通范围(王昉,2013)[14](p38-48);制度不确定性和政策管制依然是农村土地金融发展的障碍,并衍生出政策风险、信用风险和抵押品处置风险,面临“失权失地”风险和价值剥夺风险以及由此引发的社会稳定风险(涂圣伟,2016)[15](p34-42)。所以,农村土地金融化改革就成了农村产权综合改革必须实行的举措,对我国农村经济的持续发展起到促进作用(徐轶博,2019)[16](p92-93),田剑英(2019)[17](p68-78)认为要加强农地产权制度改革、建立农地产权评估机制和运用大数据技术建设标准化的农村产权交易平台。

梳理上述研究成果可以看出,国内外学者从不同角度对农村土地金融发展的研究形成了较成熟的理论和应用体系,但其绩效研究尚弱。随着农村土地金融实践创新发展的提速,需要以农村土地金融与农业产业化高质量协同发展为目标,对农村土地金融创新绩效进行科学合理的评价,找准发展的关键问题,健全资源要素共享机制,探索具有综合性色彩的县域农村土地金融发展的微观价值导向。

二、湖北省农村土地金融创新实践

(一)农村土地金融基础取得实质性突破。

湖北省作为首批央行批准农村土地金融改革试点地区,将农村土地金融改革“顶层设计”与地方金融发展的现实需求相结合,2018年底基本完成承包土地的确权工作,将土地承包经营权转化为“活资产”,建立起了县域农村产权交易平台,农民可依据证书签订土地流转协议,获取租金收入,也可以将土地经营权抵押贷款。

(二)推动农村土地金融产品的创新。

湖北省农村土地金融产品的创新工作,一是深化农村产权融资体系改革,多方参与,不断扩大贷款抵押物范围,逐步构建以土地“三权”、林权、农房抵押贷款为基石的农村产权融资体系;二是扩展产权边界,创新土地金融产品,提升了配置效率;三是通过财政贴息、风险补偿和业务考核等政策,调动了金融机构开办产权抵押贷款业务积极性;四是率先开展“两权”抵押贷款试点的工作,2012—2017年湖北省县域贷存比实现“五连增”,县域贷存比首次突破50%,提出了“两权”抵押贷款和精准扶贫农村金融支持全覆盖战略。

(三)健全农村信用信息体系。

完善农村信用信息体系,搭建了农村产权交易平台。一方面,实施信用体系建设工作,建立健全农户信用信息数据库,整合涉农信息和服务,降低交易成本,提高信息共享速度,提升信息服务水平,另一方面,搭建农村产权交易信息服务平台,创新金融助农惠农方式,推进农资信贷业务发展,降低各金融机构的信贷成本,进一步推动了农地金融市场的发展。

(四)农村土地金融服务体系不断完善。

一是通过制定《湖北省农村金融服务“十二五”全覆盖规划纲要》《关于实施金融支持县域经济发展“五个一工程”的意见》,着力提升县域金融服务水平;二是打造农村产权交易平台,农房所有权确权基本完成,解决了湖北县域贷存比低、农村金融服务空白点多的问题,提高土地金融功能;三是简化融贷工作流程,在风险可控的条件下,提供多样化、多途径的土地融资方式。

三、研究设计

(一)方法选择和指标体系构建。

为了对湖北省农村土地金融创新深入研究,拟从创新绩效的视角展开。由于农村土地金融创新绩效的评价是一多指标体系的研究,具有多目标性和复杂性,宜运用模糊层次分析法(简称FAHP)进行研究。它是将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统,根据标度法原则,把目标分解为多个目标或准则,进而分解为多指标的若干层次,将其经验判断给予量化,通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序(权数)和总排序,作为目标(多指标)决策的系统方法。

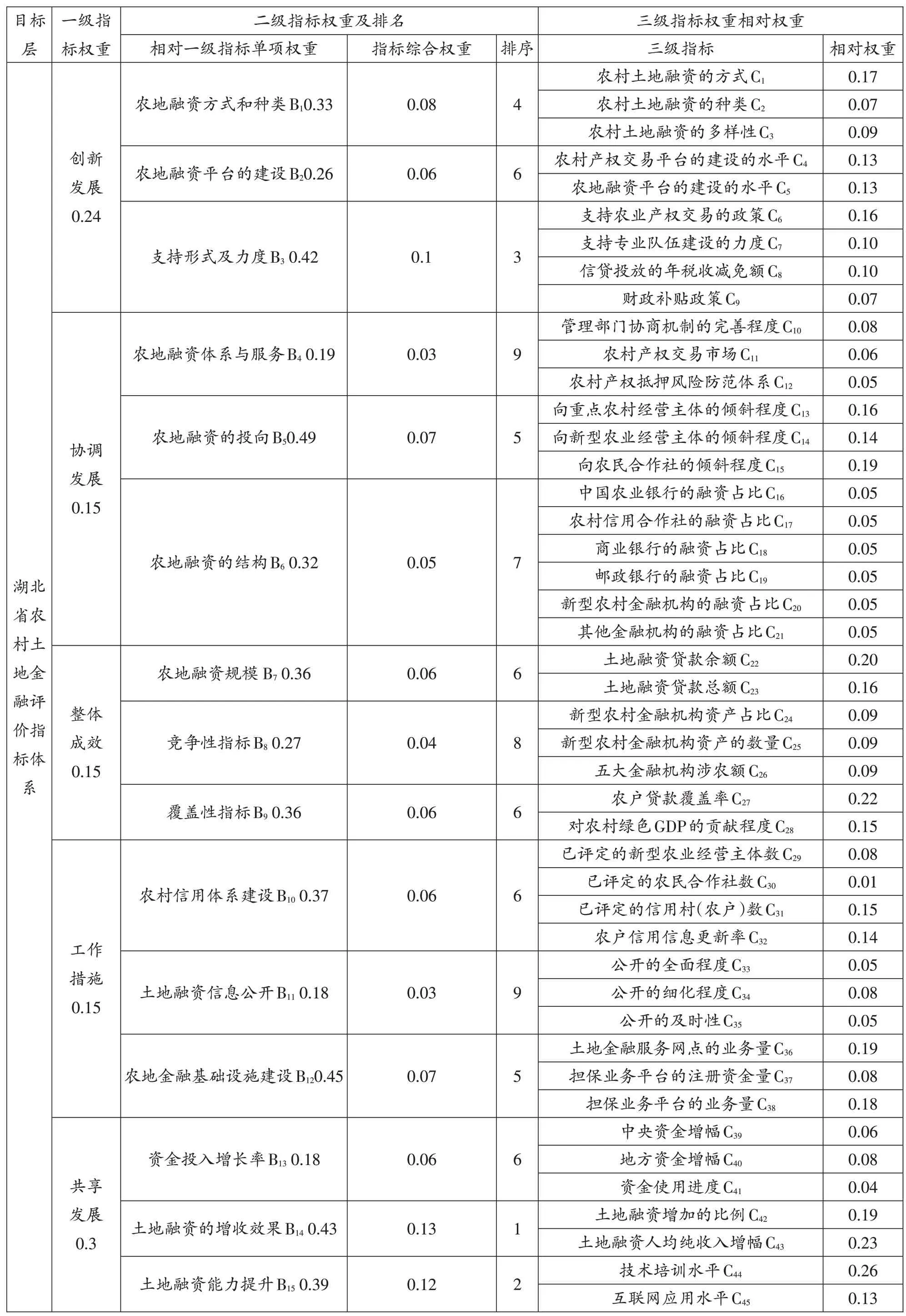

参照湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架,结合湖北省农村土地金融发展特点,邀请了18 位相关专家,综合考量绩效选取评价指标,对每一类指标进行筛选,最终确定农村土地金融创新的绩效评价指标体系为目标层、一级指标层、二级指标层、三级指标层四个层次(见表4)。即:创新发展、协调发展、整体成效、工作措施、共享发展5个一级指标(A 层);15 个二级指标(B 层);45 个三级指标(C层)。

(二)样本选择与数据来源。

选取2012—2019年湖北省及其12个地级市的农村土地产权交易量总量,以及投入产出数据,考查湖北省农村土地金融创新的动态变化,以此来分析湖北省农村土地金融创新发展的核心价值。数据主要来自2012—2018 年《湖北农村统计年鉴》及湖北省各地级市统计年鉴,对缺失的数据采取本年度变量数据=上一年度变量数据×(1+上一年度增长率)进行处理。

四、建立层次结构模型及一致性检验

(一)构建两两比较判断矩阵。

为确保湖北省农村土地金融创新绩效评价的有效性,对某一层次的因素建立判断矩阵,依据Saaty1-9标度法,标度设计为1、3、5、7、9,用bij表示bi对bj的重要性(i,j=1,2,3,…,n),判断矩阵满足对角元素为互为倒数,即bji=1/bij,对每个指标层各元素进行两两比较,形成判断矩阵,元素按照优先次序的传递关系为bij=bik/bik。

(二)各层次指标权重的确定步骤。

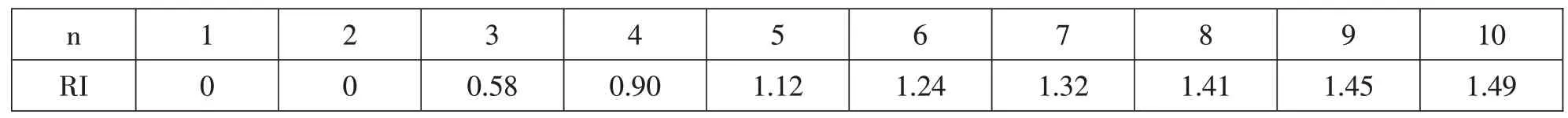

表1 平均随机一致性指标标准值

(三)各层次特征向量确定及一致性检验。

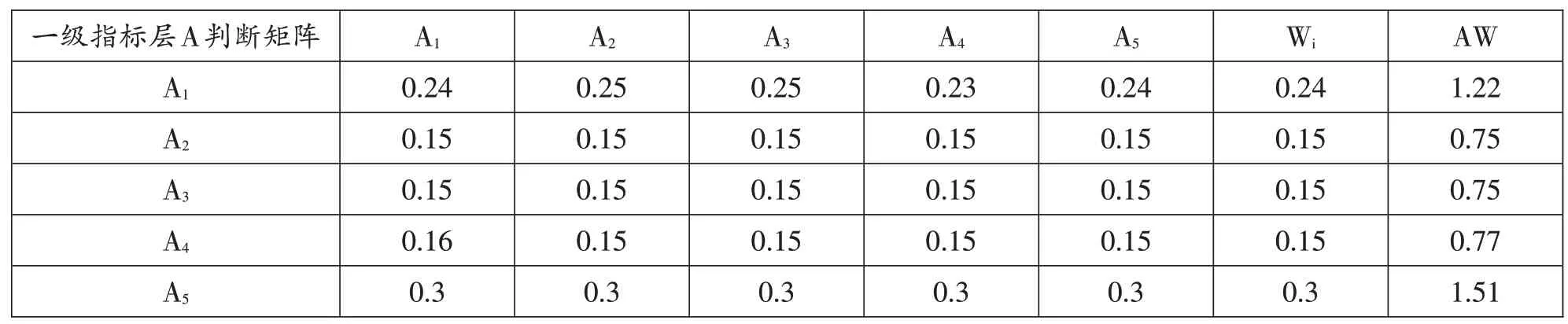

1.一级指标层的判断矩阵特征向量及权重。构建一级指标层的判断矩阵,归一化处理后,通过公式可得一级指标层的特征向量和最大特征值,计算可得λmax=5.05,CI=0.0025,RI 取值0.90,并CR=0.002<0.1,通过一致性检验。归一化处理后,得到创新发展、协调发展、整体成效、工作措施、共享发展的权重分别是:0.24、0.15、0.15、0.15、0.3(见表2)。

表2 一级指标层判断矩阵特征向量

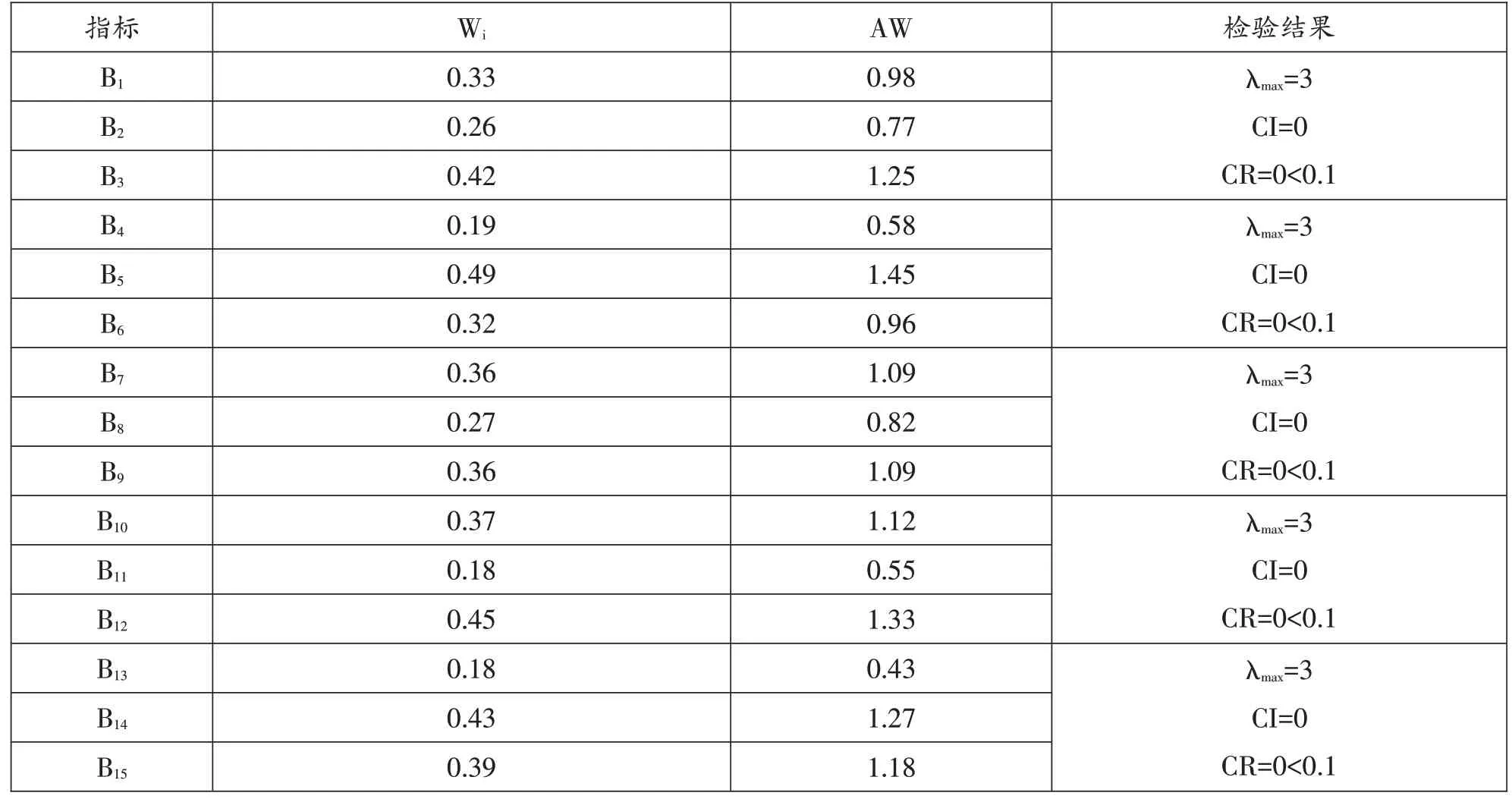

2.二级指标层的判断矩阵特征向量。按照相同方法可以分别构造出二级指标层相对于一级指标层的判断矩阵,计算出特征向量、最大特征值及一致性检验。其中二级指标层的CR均小于0.1,均通过一致性检验,归一化处理后,得到相应的权重(见表3)。

表3 二级指标层判断矩阵特征向量、最大特征值和一致性检验结果

同理计算得到三级指标层的CR均小于0.1,通过了一致性检验,归一化处理后,得到三级指标层的权重,并对创新绩效指标中各级指标权重计算,得出综合权重以及各层次指标权重和总排序(表4所示)。

表4 湖北省农村土地金融评价指标的权重及排序

五、湖北省农村土地金融创新绩效的模糊综合评价

模糊综合评价试图通过对一定数量可靠样本拟合出评价因素对评价目标的影响函数,以解决评价因素与评价目标之间的关系,从而有效评价湖北省农村土地金融创新的绩效。

(一)确定评价因素集、权重集和评价集。

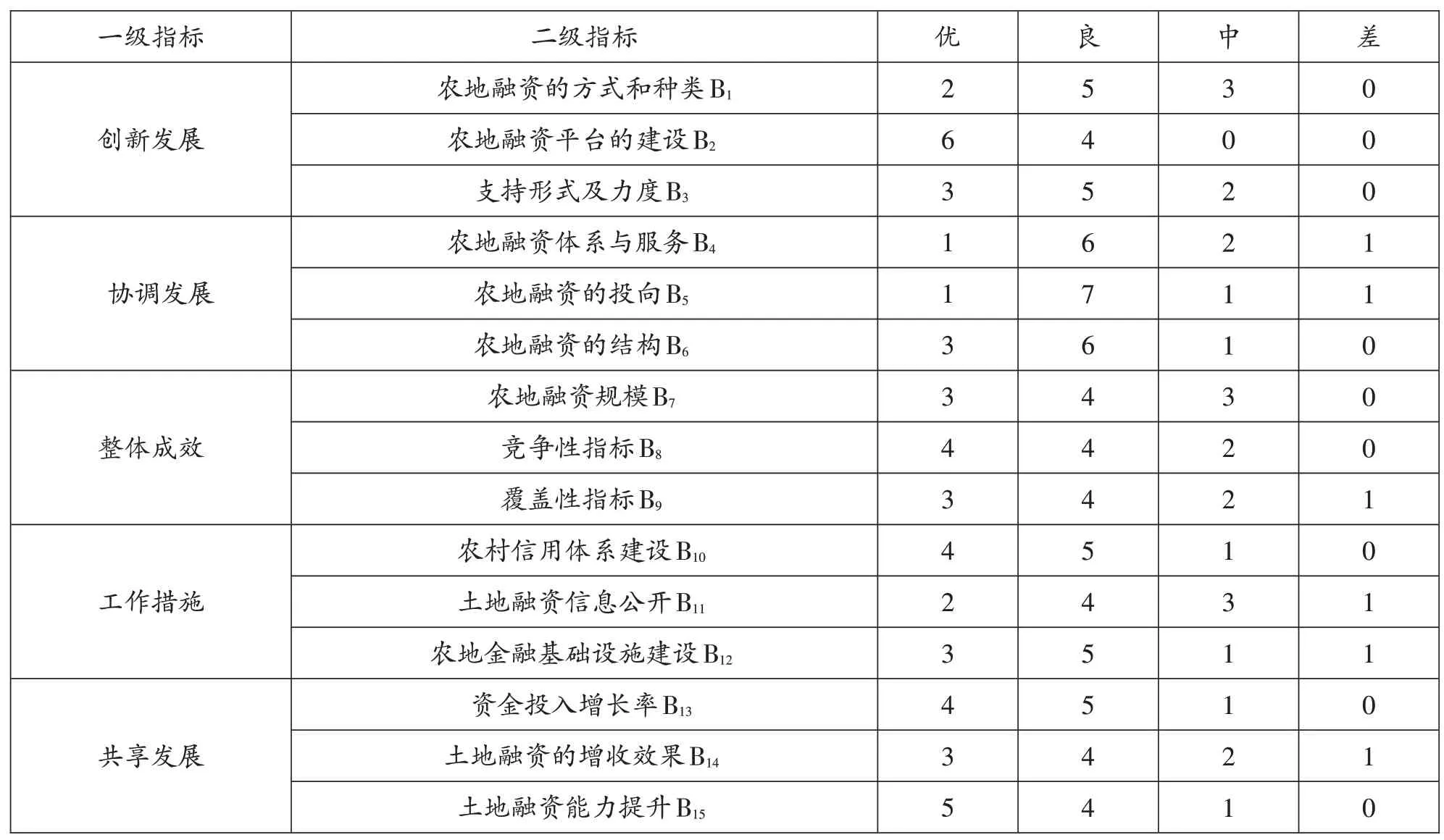

抽选了10位相关专家对相关指标进行评分,本次绩效评价将各指标状况分为优、良、中、差四个等级,评价因素集U={u1,u2,……,un},(ui 表示第i 个影响因素,i=1,2,…,n);确定权重集W={W1,W2,…,Wn},(Wi是U 中的因素ui 对上一层准则的权 重,0≤Wi≤1,i=1,2,…,n);评 价 集V={v1,v2,……,vn},(vj表示第j 个评价结果,j=1,2,…,m);评价等级分行向量C={100,80,60,40}。

(二)建立模糊评价矩阵。

利用以上指标对湖北省农村土地金融创新情况调查,每个指标分成优、良、中、差4个评价等级,对应的评语集为V={v1,v2,……,vn},从而确定各个指标的隶属度,并建立相关的评价矩阵。矩阵R中,rij表示第i个影响因素ui在第j评价结果vi上的隶属度,进而可得创新发展模糊关系矩阵R1、协调发展模糊关系矩阵R2、整体成效模糊关系矩阵R3、工作措施模糊关系矩阵R4和共享发展模糊关系矩阵R5。根据表5 分别可得各评价要素的权重系数矩 阵:A1=(0.327,0.256,0.418),A2=(0.19,0.49,0.32),A3=(0.364,0.273,0.364)A4=(0.373,0.182,0.445),A5=(0.182,0.426,0.392)A=(0.24,0.15,0.15,0.15,0.3)。

表5 专家综合评分表

(三)单因素模糊评判。

对权重集W和矩阵R进行模糊运算,得到模糊关系矩阵B=W*R={b1,b2,…bm}。因此,创新发展的模糊评价B1=W1*R1=(0.3444,0.4749,0.1817,0),协调发展模糊评价B2=W2*R2=(0.164,0.649,0.119,0.068);整体成效模糊评价B3=W3*R3=(0.3276,0.4004,0.2366,0.0364);工作措施模糊评价B4=W4*R4=(0.3191,0.4818,0.1364,0.0627);共享发展模糊评价B5=W5*R5=(0.3966,0.4182,0.1426,0.0426)。按照隶属度最大原则,从模糊评价向量中可以得出,各指标均属于“良”等级标准。

(四)综合模糊评判。

同理,农村土地金融创新绩效综合评价的模糊关系矩阵R 和模糊层次综合评价B=W*R=(0.323,0.469,0.16,0.04)=(0.24,0.15,0.15,0.15,0.3)。

W=B*CT=0.323*100+0.469*80+0.16*60+0.04*40=80.98。结果表明,湖北省农村土地金融创新的绩效等级为“良”。

六、结论和建议

(一)研究结论。

1.综合指标价值分析。

指标中的共享发展(0.3)权重相对较高,说明共享发展在农村土地金融发展中占据核心地位;其次是创新发展(0.24),在农村土地金融发展中起到了重要作用,不断创新农民与金融机构的合作关系,构建新型农村金融机构有利于充分调动农村资金投入到农业生产中去;而协调发展(0.15)、整体成效(0.15)、工作措施(0.15)权重相当,占比相对较小,表明在目前的农村土地金融改革过程中,相关工作措施对于农村土地金融市场协调发展的支撑力不足,对改革的成效并不十分理想,工作措施的有效性还需进一步提高。

2.核心指标价值分析。

在二级指标层中,对共享发展影响较大的是土地融资的增收效果(0.43)和土地融资能力提升(0.39),分别是总体排序的第1 和第2,对一级指标的贡献最大,其重要性明显突出,能较好地反映农村土地金融的绩效。对创新发展影响较大的是支持形式及力度(0.42)和农地融资的方式和种类(0.33),分别是总体排序的第3 和第4,其重要性较高。而对协调发展、整体成效、工作措施影响较大的分别是农地融资的投向(0.49)、农地金融基础设施建设(0.45)、农地融资规模(0.36),分别是总体排序的第5 和第6,表明农村土地金融改革的支持方式决定了农村资金流的去向,政府对农地金融的资金流向把控和对基础设施的完善应该是工作的重点。覆盖性指标、农村信用体系建设、资金投入增长率在总体排序中均排第6,对总体的贡献不容忽视。土地融资的信息公开和农地融资体系与服务等其他指标在总体权重中占比较低,表明土地融资信息化程度较低和农地融资体系与服务不完善,要进一步加快相关的建设。

3.控制指标评价分析。

对共享发展影响较大,表明农村土地金融的认知和融资收入对农村土地金融的创新有关键作用;共享发展的子指标中,技术培训水平C44和土地融资人均纯收入增幅C43;支持农业产权交易的政策C6和农村土地融资的方式C1,对创新发展的贡献较大,表明目前湖北省农地融资的基础建设较好,是目前发展的优势,这也符合以上数据的真实性。向农民合作社的倾斜程度C15、土地融资贷款余额C22、农户贷款覆盖率C27、土地金融服务网点的业务量C36等对协调发展、整体成效、工作措施影响较大,应该高度重视。而已评定的农民合作社数C30、农村产权抵押风险防范体系C12、农村信用合作社的融资占比C17、资金使用进度C41、公开的及时性C35等指标,明显低于其他指标,这表明其对农村土地金融发展的阻力较大,是目前的短板,需要大力发展农民合作社,防范农地抵押风险,提高农地信息化水平,进一步激发农地融资体系趋向合理化,从而更好地服务于农村经济发展。

(二)对策建议。

1.加强政府、公共部门对农村土地金融创新改革工作的核心价值引导。提高各土地金融主体对农村土地金融的认知和农村土地融资收入水平;提高土地融资信息公开制度,多渠道收集农民的相关信息和建议,加强对专项资金使用情况的监督;完善农村土地金融改革配套设施,提高农地创新改革的办事效率。

2.建立多元化农村土地金融市场。让金融机构、新型农业经营主体和经济组织成为土地金融改革的主力军,为农村金融市场不断增添新活力;规范土地流转平台,发挥产权交易市场的作用;健全相关法律制度,落实土地流转政策,在改革过程中提供法制保障;提高土地的融资能力和土地融资的增收效果。

3.建设土地金融创新改革的风险防控体系。做好风险预估和补偿工作,提高农村金融机构服务质量;借助乡村振兴战略,将大数据与农村土地金融相联合,提高农民对科技金融的认识度和信任度,降低金融成本,打破二元结构差异的农村金融抑制壁垒。

4.探寻县域农村土地金融发展的驱动路径。健全资源要素共享机制,构筑农村土地金融的长效机制,探索具有综合性色彩的县域农村土地金融发展的微观框架。