腹针联合运动疗法治疗中风后痉挛性偏瘫的疗效观察及其对Glu与GABA的影响

金灵青,郎伯旭,常 盛

(1台州市立医院·浙江 台州 318000;2临海市中医院·浙江 临海 317000)

中风患者在恢复期80% 以上会出现不同程度的痉挛性偏瘫[1],主要表现为肌张力增高,或伴有疼痛麻木、关节僵硬屈伸不利等,随着病情的进展偏瘫侧肢体的随意运动能力会受到限制,形成固定的异常运动模式,甚至可能遗留有终身后遗症,严重影响肢体运动功能的恢复及生活质量。在中风后痉挛性偏瘫的治疗中中医针灸治疗优势明显,可显著改善偏瘫症状,增强肢体活动能力,提升生活质量[2]。腹针疗法是以“神阙调控理论”为核心、全息在腹为特点的新兴针灸疗法,具有安全、快捷、无痛、高效等优点,临床应用普遍[3],尤其在中风恢复期的应用颇广[4]。运动疗法可抑制患者异常的运动模式,有助于建立正确的运动模式,减轻肌痉挛,改善肢体运动能力[5]。笔者前期临床观察结果显示腹针联合运动疗法治疗中风后痉挛性偏瘫疗效优于单纯运动疗法治疗,可显著提高肢体运动功能[6]。在此基础上本文进一步观察了腹针联合运动疗法对中风后痉挛性偏瘫痉挛程度、生活质量的改善及对血清Glu(谷氨酸)、GABA(γ-氨基丁酸)变化的影响,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2019年1 月—2020年6 月于本院接受治疗的中风后痉挛性偏瘫患者120例,随机数字表法分为两组,每组60例。对照组男性35例,女性25例;平均年龄(59.48±8.45)岁,病程(17.68±4.24)周;脑梗塞41 例,脑出血19 例。观察组男性34例,女性26例;平均年龄(57.48±8.65)岁,病程(18.22±4.31)周;脑梗塞38 例,脑出血22 例。两组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 所有患者均经CT或MRI确诊为脑梗死或脑出血,且符合脑卒中诊断标准[7];年龄40~80 岁;病程2~24 周;单侧肢体瘫痪,改良后的Ashworth分级I~IV 级;患者及家属知情同意。

1.3 排除标准 无法进行自主运动者;严重精神障碍或认知障碍者;因中风病情累及患者自理能力者;其他原因引起肢体运动功能障碍和肌张力增高者;合并心肝肾功能障碍者;3周内服用过镇静药物或肌肉松弛剂者。

2 方法

2.1 治疗方法 1)运动疗法:采用“一对一”训练方法。具体步骤如下:①采用轻揉按压的方式放松患侧肢体,缓慢而持续的被动牵伸患肢,并在牵拉最大程度给予5~10 s短暂停留,然后缓慢放患肢回到起始端;②负重体位下改善肌肉痉挛,即训练患侧上肢时,下肢放置于屈曲负重位;训练患侧下肢时,上肢置于伸展位;③训练中注意对肌肉痉挛状态的抑制;④若肌肉处于痉挛状态无法缓解,可用毛刷轻刷或手指轻叩痉挛状态末端来拮抗肌痉挛状态;均隔日1次,每周3次,疗程8周。2)腹针疗法:选用一次性无菌针灸针(华佗牌,江苏苏州医疗用品厂,0.35 mm×40 mm),按《腹针疗法》[8]所示方法,深刺中脘、下脘、气海、关元,患侧滑肉门、外陵、健侧商曲、气旁中刺,上风湿点、上风外点、下风湿点、下风外点浅刺;留针30 min。观察组先予以腹针疗法治疗,待肌张力缓解后,再予以运动疗法;均隔日1次,每周3次,疗程8周。对照组只接受运动疗法。

2.2 观察指标

2.2.1 痉挛程度 采用改良的 Ashworth 评分(MAS)法评定[9]。

2.2.2 日常生活能力 采用巴氏指数(BI)评定[10],总分100 分,分数越高表示生活质量越高。

2.2.3 血清Glu、GABA含量检测 治疗前后采取晨起空腹静脉血,高效液相色谱法检测血清Glu、GABA含量。

2.3 统计学方法 计数资料、计量资料、等级资料分别行χ2检验、t检验和秩和检验;应用SPSS23.0版软件进行数据处理,P<0.05示有统计学意义。

3 结果

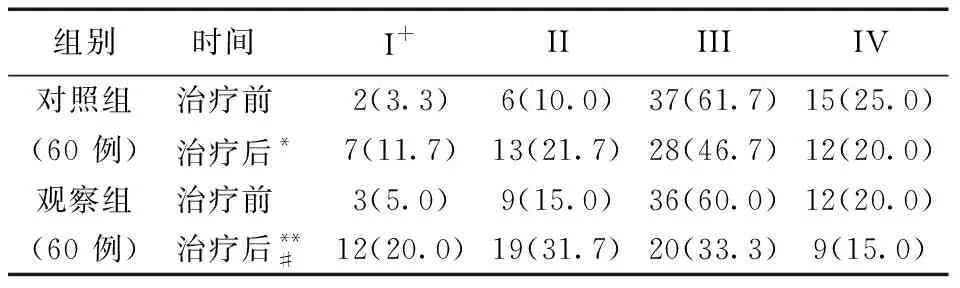

3.1 治疗前后两组患者痉挛程度改善情况 见表1。

表1 两组患者治疗前后Ashworth分级比较[例(%)]

3.2 治疗前后两组患者日常生活能力改善情况 见表2。

表2 两组患者治疗前后BI评分比较分)

3.3 治疗前后两组患者血清Glu、GABA含量检测结果 见表3。

表3 两组患者治疗前后血清Glu、GABA含量比较

4 讨论

痉挛性偏瘫是中风恢复期面临的难题,大多数中风患者3 周内会出现不同程度的肢体痉挛性偏瘫。痉挛性偏瘫是由上运动神经元损伤所致,上肢屈肌和下肢伸肌肌群的肌张力增高,影响肢体的随意运动和站立平衡。安全有效的干预治疗方案可缓解患者痉挛状态,是恢复患者运动功能、减轻残疾的重要措施之一。运动疗法虽然可有效缓解肌肉痉挛,建立正常的运动模式;但常因为伴有的肢体疼痛限制其应用,甚至导致患者放弃治疗。

腹针疗法是以神阙为中心,通过针刺腹部腧穴调节经络、脏腑、气血功能的一种全息针灸治疗方法。在人出生前,脐带是维系生命的纽带,在出生后,其输布气血的通道仍然存在;腹部存在大量的血管和神经,可输送气血津液至周身,对保证人体正常生理活动至关重要[7]。腹穴是离脏腑最近的腧穴,且胸腹部分布有十二募穴,具有良好的调节脏腑功能。本文治疗所选腧穴从脏腑、经络、局部3个层面治疗中风痉挛偏瘫[6]。临床观察显示可明显降低痉挛程度,提高生活质量。

谷氨酸(Glu) 是中枢神经系统最重要的兴奋性氨基酸,当各种原因引起细胞外 Glu 大量蓄积,使神经元过度兴奋,导致神经细胞死亡。Glu作用于突触后膜上的相应受体使Na+内流引起膜去极化,膜去极化后引起神经元迅速又持久的兴奋效应,从而引起肢体痉挛状态[11]。γ-氨基丁酸(GABA)为抑制性氨基酸递质,可通过GABA能中间神经元与Ia传入纤维末梢存在轴突-轴突的连接,引起Ia传入纤维细胞膜的超极化而降低兴奋性[12]。研究显示GABA增加有利于中风后痉挛性偏瘫患者的恢复,GABA可增加反应性星形胶质细胞中GABA转运蛋白-3/4,减少中风后肢体过度强直状态,促进肢体功能恢复[13-14]。本文检测结果显示两组患者治疗后Glu含量均降低、GABA含量均增加,且腹针联合运动疗法干预组患者这一改变更加显著。提示腹针联合运动疗法能够调节氨基酸递质代谢状态,使兴奋性神经递质水平下降,抑制性神经递质水平升高,抑制异常兴奋的神经传导,达到治疗目的。

综上所述,本文在前期临床疗效观察基础上进一步证实腹针联合运动疗法可改善痉挛性偏瘫患者痉挛程度,提高生活质量,恢复兴奋、抑制神经递质的平衡。且腹针针感轻微,危险小,患者依从性高,乐于接受,适于推广应用。