解“王莽九庙”建制之谜*

高崇文

1958年至1959年,在汉长安城南发掘了一组共十二座形制相同的建筑基址群[1],遂引起了学术界的关注。主持发掘的黄展岳先生在数次报道中均认为其是王莽九庙遗址[2]396-397[3]162。1989年黄先生又专门发表了研究文章,结合文献记载,论证了这组建筑的形制、年代、性质,仍确定是王莽九庙遗址,并根据遗址的布局对各神主的庙位进行了排列。同文还发表了顾颉刚先生对庙位排列的另外一种设想[4]。王恩田先生则认为此建筑群是王莽为西汉王朝所建的祖庙,对西汉皇帝神主的庙位也进行了排列[5]。此后还有学者发表有不同见解①。截至目前,虽然学术界多认从黄展岳先生之说,但在一些相关研究的著作中亦有提及还有其他不同见解供参考,这说明学术界对此建筑群的性质并没取得完全一致的共识。有鉴于此,本文试在以往诸先生研究的基础上抒以浅见,以期解开这一难解之谜。

一、“王莽九庙”并非王莽为汉室所建之“祧庙”

根据此遗址正式考古报告所述,遗址位于汉长安城安门与西安门南出一公里外的平行线内,共有十二座建筑基址有序排列。第一号至十一号建筑分三排平列,北排、南排各四座,方位南北相对;中间一排三座,交错于南北排之间。在十一座遗址的四周,还围绕大围墙,四面围墙上共辟十四座门阙。在南边大围墙外正中,还有一座大的建筑遗址,其中心建筑台基比北部十一座约大一倍。每座建筑的格局相同,外围筑有方形围墙,每边正中各辟一门,四角有曲尺形建筑,中部是“四向五室”的主体建筑。这处建筑群中多出土王莽时代的遗迹和遗物,如第十二号建筑础石上朱书“始建国”题记;第三号建筑础石上阴刻王莽时期改名的“节砀”地名;第二号建筑地基内的土坯上有压印的“货布”钱文;在围墙四门处分别出土苍龙、白虎、朱雀、玄武“四神”图像瓦当,建筑内多出土“货泉”“大泉五十”等王莽时期的铜钱等。报告判断,“这组建筑遗址确系王莽时修建,建成后不久,便全部遭到毁灭性的焚毁,以后再没有利用”[6]215。由于第二号建筑地基内的土坯上压印有“货布”钱文,此应是当时制作该组建筑所用土坯时压印上去的。《汉书·食货志》记载“货布”是王莽天凤元年(14年)铸行的货币,至地皇元年(20年)“罢大小钱,更行货布”,此后“货布”行至地皇四年(23年),王莽新朝就灭亡了,这是断定此组建筑遗址年代最为确切的证据。《汉书·王莽传》记载王莽于地皇元年开始“起九庙”,至地皇三年(22年)“构成,纳神主”,从此建筑遗址群所处位置及建筑年代看,均与《王莽传》记载相符。黄展岳先生认为此组建筑群是王莽时修建,建成后不久便遭焚毁的见解是正确的。

王恩田先生对该遗址的“基址数目、排列组合关系、建筑规模、年代、地理方位等”进行分析,认为:“中组建筑群不可能是‘王莽九庙’,只能是王莽为汉室所建的‘祧庙’。”并认为是分两次建成的:“第一次所建的是南数1—3 排共八座。这是王莽篡汉前所建‘祧庙’。……也就是说王莽于平帝元始四年(4年)所建祧庙是平帝曾祖以上远祖的庙。平帝曾祖是宣帝,自汉高至汉宣共八帝,知王莽所建‘祧庙’包括八庙,与中组建筑群南数1—3 排八座基址数目相等。这是第一期工程。第二期工程是王莽上台后为宣帝以后的元、成、哀、平等四帝所增建的四庙,即中组建筑群南数最后一排四座基址。……王莽此举与对孺子婴的策命相同,都是出于以尊崇汉室为名,行安抚人心、稳定政局之实的政治目的。”[5]

此论证的问题是,王莽称帝前后能否为汉帝建庙,这是应该考虑的。王先生说:“王莽于平帝元始四年所建祧庙是平帝曾祖以上远祖的庙。”[5]查阅《汉书·平帝纪》,元始四年与祭祀有关的活动有三处:“四年春正月,郊祀高祖以配天,宗祀孝文皇帝以配上帝。”此应是王莽陪同平帝进行的郊祀活动。“夏,皇后见于高庙。加安汉公号曰‘宰衡’。”这是平帝在高庙中为王莽封号。同年“安汉公奏立明堂、辟雍。尊孝宣庙为中宗,孝元庙为高宗,天子世世献祭”,此只是平帝追尊宣帝为中宗、元帝为高宗,并不是为其建新庙。这些活动虽都是出于王莽的谋划,但都是以平帝的名义进行的。《王莽传》同样也记载了这几件事。可以看出,平帝元始四年王莽并没有为汉帝建庙,第二年平帝便死了。平帝死后,王莽尊孝成庙曰统宗,孝平庙曰元宗,并选两岁的子婴为皇帝,王莽自己为“摄皇帝”,改元“居摄”。王莽居摄时定过“祧庙”世系,但并不是定汉帝之“祧庙”,而是王莽为其王氏家族定的“祧庙”,以便在明堂中进行祭祀。王莽曰:“予前在摄时,建郊宫,定祧庙,立社稷,神祇报况,或光自上复于下,流为乌,或黄气熏烝,昭耀章明,以著黄、虞之烈焉。自黄帝至于济南伯王,而祖世氏姓有五矣。黄帝二十五子,分赐厥姓十有二氏。虞帝之先,受姓曰姚,其在陶唐曰妫,在周曰陈,在齐曰田,在济南曰王。予伏念皇初祖考黄帝,皇始祖考虞帝,以宗祀于明堂,宜序于祖宗之亲庙。其立祖庙五,亲庙四。”[7]4106这是王莽追溯王氏世系之来源,并在明堂中祭祀“祖庙五,亲庙四”,这与其后所建九庙世系是一致的。王莽代汉立新成为真皇帝后,其千方百计要断绝与汉王朝的关系,更不会为汉帝立庙。如王莽于始建国元年(9年)曰:“今百姓咸言皇天革汉而立新,废刘而兴王。夫‘刘’之为字‘卯、金、刀’也,正月刚卯,金刀之利,皆不得行。”[7]王莽传,4109王莽为了断绝与汉王朝的关系,将此前他自己策划铸造的错金刀币和人们经常佩戴的避邪刚卯佩饰皆禁止使用。王莽始建国五年(13年),其姑母文母皇太后崩,虽合葬于元帝渭陵,却用“沟绝之”,以断绝与汉王朝的皇统关系。并“堕坏孝元庙,更为文母太后起庙”[7]4132。王莽已将元帝庙堕坏而改为文母太后庙,又岂能为元帝再建新庙。王莽地皇元年,宣帝杜陵便殿魂衣由后寝自树立外堂上,“莽恶之,下书曰:‘宝黄厮赤,其令郎从官皆衣绛。’”[7]4161这是王莽为了断绝与汉王朝的关系而搞的一次恶作剧,派遣黄衣吏卒厮杀便殿赤衣守卒,以王莽新朝的黄德之气厮杀汉王朝的赤德之气。地皇二年(21年),“莽坏汉孝武、孝昭庙,分葬子孙其中”[7]4166。同年,“莽梦长乐宫铜人五枚起立,莽恶之,念铜人铭有‘皇帝初兼天下’之文,即使尚方工镌灭所梦铜人膺文。又感汉高庙神灵,遣虎贲武士入高庙,拔剑四面提击,斧坏户牖,桃汤赭鞭鞭洒屋壁,令轻骑校尉居其中,又令中军北垒居高寝”[7]4168。王莽这些“革汉而立新”的举动均是在称帝之后,尤其是在地皇元年至三年正是建九庙期间,王莽厮杀宣帝杜陵便殿,坏孝武庙、孝昭庙,又提击、斧坏、鞭洒高庙,王莽的这种心态又岂能为汉室诸帝建庙。另外,王先生根据《水经注》记载,认为“王莽九庙的具体位置应临近灞水,在汉长安城东十三里的轵道之南”。又专门论证汉帝“祧庙即明堂”,“中组建筑群各基址的功能,位置形制与文献记载中的‘明堂’和祖庙相符。进一步证明‘明堂’即‘太庙’”[5]。但《王莽传》记载,早在平帝元始四年“莽奏起明堂、辟雍、灵台,为学者筑舍万区”。如果所谓汉帝“祧庙即明堂”,而王莽于地皇元年在“明堂之西”“以起九庙”的记载又如何理解?王莽九庙究竟是在汉长安城之东,还是在明堂之西,这就更不好理解了。综上所述,王恩田先生认为此组建筑群是王莽为西汉诸帝所建祖庙的观点是不可能成立的。

二、“王莽九庙”的神主排列次序

黄展岳、顾颉刚先生均认为此组建筑是“王莽九庙”遗址,但两位先生对其神主的排列次序有不同见解。

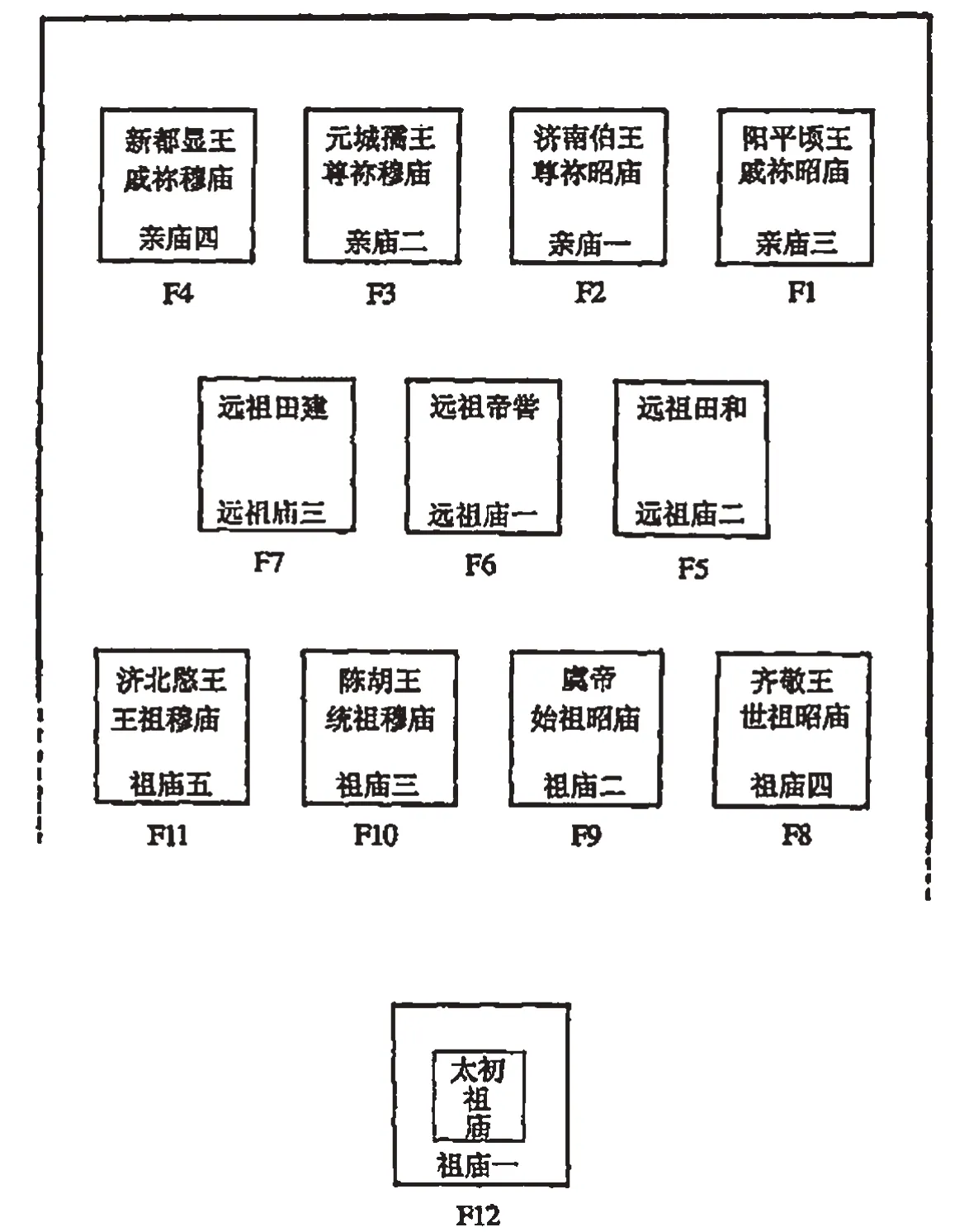

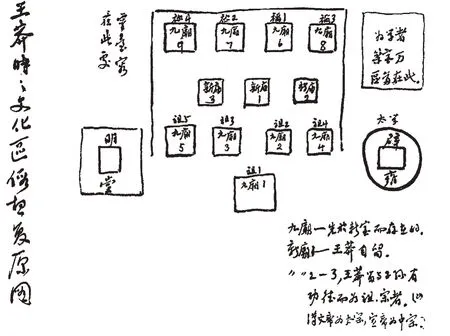

《汉书·王莽传》记载,地皇元年,王莽见四方盗贼多,欲视为自安能建万世之基者,乃于“长安城南”“明堂之西”起九庙:“一曰黄帝太初祖庙,二曰帝虞始祖昭庙,三曰陈胡王统祖穆庙,四曰齐敬王世祖昭庙,五曰济北愍王王祖穆庙,凡五庙不堕云;六曰济南伯王尊祢昭庙,七曰元城孺王尊祢穆庙,八曰阳平顷王戚祢昭庙,九曰新都显王戚祢穆庙。殿皆重屋。太初祖庙东西南北各四十丈,高十七丈,余庙半之。”黄展岳先生据此记载,将南部最大建筑推定为黄帝太初祖庙,将南排四座按昭穆次序分别定为帝虞始祖昭庙、陈胡王统祖穆庙、齐敬王世祖昭庙、济北愍王王祖穆庙;将北排四座按昭穆次序分别定为济南伯王尊祢昭庙、元城孺王尊祢穆庙、阳平顷王戚祢昭庙、新都显王戚祢穆庙。又据《元后传》中《自本》曰“田和有齐国,二世称王,至王建为秦所灭”,及《王莽传》始建国元年《策》文中提到“惟王氏,虞帝之后也,出自帝喾”记载,将中间一排的三座分别定为远祖帝喾庙、远祖田和庙、远祖田建庙[4][8]214-222(见图1)。顾颉刚先生还有另外一种推断,基本同意黄展岳先生对南部五庙和北部四庙的推断,但也有其新的构思:“有庙号的九个是先于新室而存在的王莽祖先,多出的三个似为新庙。这三个新庙,一个是王莽自留的庙,其他两个系效法周之文世室、武世室或汉之以文帝为太宗、宣帝为中宗的办法,预留与子孙有功德而为祖、宗者。”将中间一排三座认为是王莽自留庙及预留给后世子孙有功德者而为祖、宗之庙②(见图2)。两位先生的观点哪一种更可信,还是从王莽所遵从的周代宗庙制度来分析。

图1 黄展岳先生绘制“王莽九庙”庙号位序示意图

图2 顾颉刚先生手绘“王莽九庙”庙号位序示意图

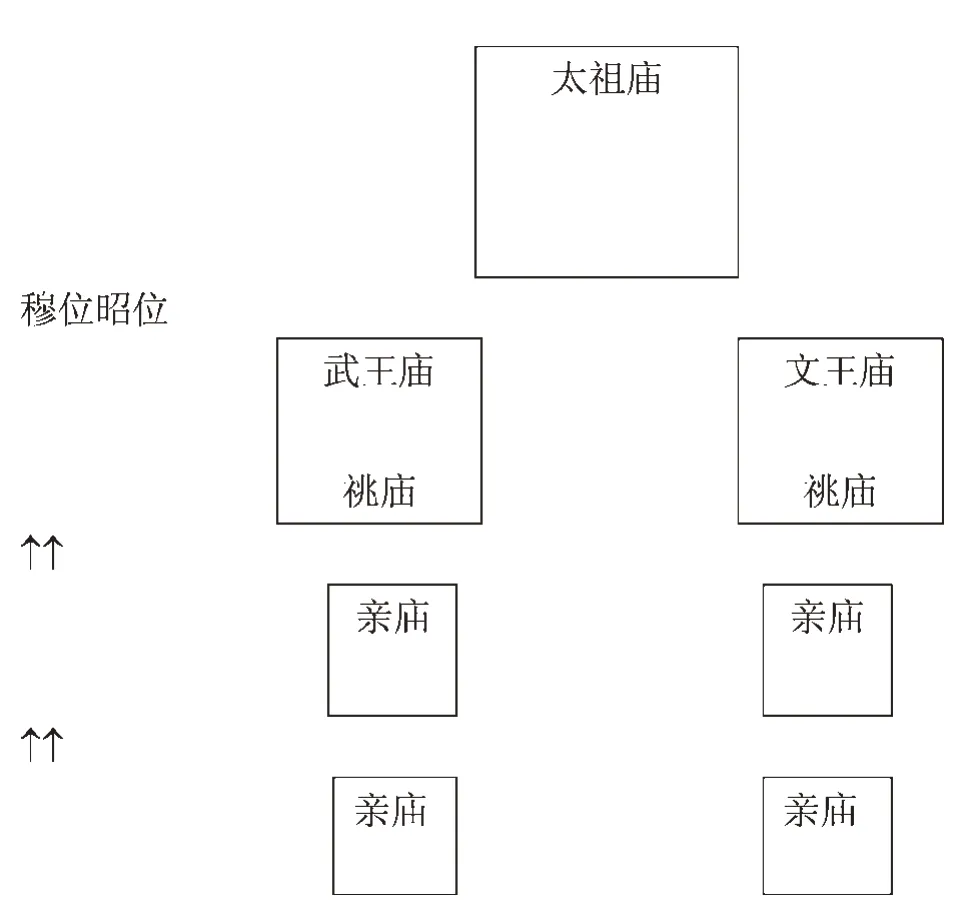

《礼记·王制》载:“天子七庙,三昭三穆;与太祖之庙而七。”郑玄注:“此周制,七者,太祖及文王、武王之祧,与亲庙四。太祖,后稷。”何谓“祧”庙?《周礼·守祧》云:“掌先王先公之庙祧,其遗衣服藏焉。”郑玄注:“迁主所藏曰祧。先公之迁主,藏于后稷之庙。先王之迁主,藏于文、武之庙。”贾公彦疏:“后稷庙藏先公,不名祧者,以有太祖庙名,又文、武已名祧,故后稷不名祧也。……其立庙之法,后稷庙在中央,当昭者处东,当穆者处西,皆别为宫院者也。”《礼记·祭法》:“是故王立七庙,……远庙为祧,有二祧。”郑玄注:“天子迁庙之主,以昭穆合藏于二祧之中。”孔颖达疏:“‘远庙为祧’者,远庙为文、武之庙也。文、武庙在应迁例,故云远庙也。特为功德而留,故谓祧,祧之言超也,言其超然上去也。‘有二祧’者,有文、武二庙不迁,故云‘有二祧’焉。”以此观之,周之七庙制度,太祖庙居中,并藏先公之迁主,文王庙为昭居左,武王庙为穆居右,文、武之庙为后世迁主所藏之庙,故又谓二祧庙,此三庙为百世不迁之庙。其后四亲庙,以昭穆分列左右。随着世代的递增,父死子继,为了将新死者的神主安置于庙中,原位于昭庙、穆庙中的神主要依次上迁于文、武二祧庙中。由此可见,“昭穆”和“迁祧”制度是周代重要的宗庙祭祀制度,依此使宗庙祭祀井然有序,不失其伦。这便是“三礼”记载的周代宗庙制度(见图3)。

图3 “三礼”记载周宗庙昭穆位序及迁祧示意图

王莽是以托古改制为名而革汉立新的,一切制度多从周礼。但为了标榜自己功德超过前代帝王,也为了将自己的始祖追溯到黄帝、虞帝等远祖,故不依周的七庙制而扩为九庙,这样才能安置其五祖庙和四亲庙,故称九庙。实际上王莽在居摄时就在明堂祭祀其五祖庙和四亲庙,以序其祖统久远昭明之世系。前引王莽在居摄时定祧庙的文中,已将其王氏祖统厘得很清楚,往前追溯至黄帝、虞帝等先祖,“以著黄、虞之烈”,而立五祖庙;往后则“宜序于祖宗之亲庙”,而立四亲庙,以序王氏之嫡系。可以看出,王莽在称帝之前就开始祭祀其九位祖先了。既然王莽于地皇元年开始专为其自定的九世祖先建庙,至地皇三年“九庙盖构成,纳神主”[7]王莽传,4174。此肯定是纳其九世神主入庙,这样才能称为“九庙”。依此来判断,遗址的十二座庙中肯定包括王莽自定的九位神主庙是没有问题的。

黄展岳先生的观点是将南部五座定为五祖庙,北部四座定为四亲庙,中部三座的中心定为远祖帝喾庙,左右分列远祖田和、田建庙。如依这种定位,王莽死后其神主安放何处?尤其是王莽是按昭穆制度设立九庙的,后死者的神主要按昭穆制度安置于庙中,原位于昭庙、穆庙中的神主要依次上迁于祧庙。按此制度,王莽死后的神主应按昭穆位置放置庙中,其上四亲庙神主要依次迁于祧庙。王莽是“承皇天上帝威命”而王之君,是新王朝的开国皇帝,而其四亲庙之祖均是王莽建新朝当皇帝之后,才追谥为“王”的,其开国皇帝之神主能放置在被追谥为“王”的迁祖庙中吗?以王莽遵从的周礼所强调的君臣之名位,这恐怕是不可能的。再者,王莽既然以昭穆次序设计庙位,肯定要遵循迁祧之制。那么,何庙能定为祧庙以安王莽神主及后死皇帝迁祧之神主,这就更难确定了。因此,黄先生将中部一排三座推定为帝喾及田和、田建庙的观点,似乎不符合王莽所自定的九庙要遵循“昭穆”位次和“迁祧”制度。

顾颉刚先生同意黄展岳先生对南部五庙和北部四庙神主的推断,而将中部一排的三座定为三新庙,认为是王莽自留庙及预留给后世子孙有功德者而为祖、宗之庙。这种认定既保留了王莽自定的五祖庙和四亲庙,正合称“九庙”,又预留了王莽作为开国皇帝死后其神主入庙中最为中心位置,也预先安排了后世子孙左昭右穆的庙位,在实行后世死者神主迁庙时,正可效法王莽所遵从的周制文、武“二祧”之法,将左右两侧预留的祖、宗之庙作为昭穆“二祧”庙实行“迁祧”之制。此正符合“三礼”记载的宗庙昭穆制度和迁祧制度,也符合王莽建九庙以延续其皇统,固其“万世之基”的目的。因此,顾颉刚先生的观点应是可信的。

三、王莽“起九庙”而建十二座之缘由

现在的问题是,此建筑群共十二座基址,为什么王莽却称“起九庙”,其数目不符,这是学术界长期以来最为不解的原因所在。俞伟超先生也赞同黄展岳先生将此组建筑定为王莽九庙,但也提出了疑虑:“这组巨型建筑群,按之方位和时代,当即王莽九庙。所不解的是建筑物的数目为什么超出了九庙之数。”③黄展岳先生“为了寻求比较合理的解释”,对宗庙制度进行了较详细的分析考察,认为“周七庙实际上可以不止七庙,鲁五庙实际上可以多至十庙,如果此论不误,王莽九庙实际上也可多出三个了”,“依‘降杀以两’之义,王莽的祖宗庙自然要称九庙了”[4][8]214-222。

然而,此论并没有解除学术界的疑虑,至今仍然是难以取得共识的难解之谜。其实,王莽之所以称“起九庙”而建十二座,是因为王莽还在世,不能称为自己立庙之故,这是其最根本的原因所在。这种生前立庙但不能称“庙”的现象,有汉以来就存在,是汉王朝的固有观念。《史记·孝景本纪》载景帝“中四年三月,置德阳宫”。《集解》引臣瓒曰:“是景帝庙也,帝自作之,讳不言庙,故言宫。”《汉书·武帝纪》载武帝元光三年夏“起龙渊宫”。《三辅黄图》云:“武帝庙,号龙渊宫。”《汉书·宣帝纪》载宣帝神爵三年春“起乐游苑”。《三辅黄图》云:“宣帝庙,号乐游。”尤其是王莽为其姑母元帝皇后王政君所建的生祠只能称“长寿宫”而不能称“庙”,《汉书·元后传》载王莽“堕坏孝元庙,更为文母太后起庙,独置孝元庙故殿以为文母篹食堂,既成,名曰长寿宫。以太后在,故未谓之庙”。据此可以推测,王莽为自己及子孙预留的三座庙就不好称“庙”,而只能称为其已故的九世祖先“起九庙”了。此也可以进一步证实,顾颉刚先生将中排三座认定为王莽自留庙及预留后世子孙有功德而为祖、宗之庙的观点,正符合汉代生前建庙但不称“庙”的惯例,从而也解决了王莽建十二座庙却称“起九庙”的难解之谜。

同时,这种庙位的安排,应是王莽以君臣名位规划的,南部五远祖庙神主是黄帝、虞帝及三位齐国国君,此五远祖庙不堕。北部的四庙神主虽是王莽的四亲祖,但毕竟是王莽称帝后追谥为“王”的,将其安排在北部,与最中部王莽自留的皇帝之庙保持了君臣之名位。如此,王莽生前作为孝子,既保留了四亲庙进行祭祀;至其死后,神主纳入庙之中心之位,则不失其开国皇帝至尊之地位;其两侧为“子孙有功德而为祖、宗者”的左昭右穆二祧庙,以序后世迁祧之制。这样,使宗庙祭祀井然有序,不失其伦,以传万世。这应是王莽精心规划的新朝宗庙制度,并将其“视为自安能建万世之基者”[7]4161。

余论

此建筑群各基址均是“四向五室”的格局,何以如此格局?黄展岳先生早在1960年发表简报中指出:“这组建筑群的平面布局、建筑形制、规模大小如出一辙,细部结构又都有一定不移的方位,可能就是汉武帝以后作为政治指导思想的阴阳五行学说在建筑上的反应。”在当时考古资料还不十分明朗的情况下,黄先生提出此观点还是难能可贵的。西汉时期由于受“五行”思想的影响,一切礼制性建筑均筑成“四向五室”的布局。汉高祖刘邦建国之初就确立了祭祀五方帝神体系。《史记·封禅书》载:“(高祖)二年,东击项籍而还入关,问:‘故秦时上帝祠何帝也?’对曰:‘四帝,有白、青、黄、赤帝之祠。’高祖曰:‘吾闻天有五帝,而有四,何也?’莫知其说。于是高祖曰:‘吾知之矣,乃待我而具五也。’乃立黑帝祠,命曰北畤。”可见高祖刘邦对五行、五帝、五方、五色等宇宙观是非常信奉的,所以在秦雍四畤的基础上确立了雍五畤,以祭祀五方帝神。汉文帝时曾将祭祀五方帝神移至都城长安北部的“霸渭之会”,修建了“渭阳五帝庙”,其建筑形制为“同宇,帝一殿,面各五门,各如其帝色”[9]封禅书,1654。依此观之,其建筑格局也应当是“四向五室”的一座大型建筑。汉文帝于建“渭阳五帝庙”的同年,还在长安的长门附近“立五帝坛,祠以五牢具”[9]1654。

从上述事例可以看出,五行宇宙观在西汉时期是非常盛行的,高祖刘邦的高级文臣陆贾,文帝的高级文臣贾谊、公孙臣等都是西汉前期五行思想的极力倡导者,这种观念落实到这些礼制性的建筑上,便成了“四向五室”的建筑格局。东汉经学家郑玄非常清楚地解释了这种礼制性的建筑理念。郑玄注《周礼·冬官·考工记》“夏后氏世室”云:“堂上为五室,象五行也。”贾公彦疏云:“五室象五行者,以其宗庙制如明堂,明堂之中有五天帝,五人帝,五人神之坐,皆法五行,故知五室象五行也。”[10]927贾公彦《周礼·春官·大史》疏云:“明堂、路寝及宗庙,皆有五室,十二堂,四门。十二月听朔于十二堂,闰月各于时之门。”[10]817考古发掘的汉景帝阳陵的“罗经石”遗址为景帝的陵庙,呈“四向五室”结构[11]98,此可证实西汉时期各类庙的形制均是“四向五室”的格局。王莽是遵从周礼的,所以其建的九庙皆为“四向五室”格局。

以上是笔者对“王莽九庙”遗址的一些粗浅看法,供研究者参考。如有疏漏之处,也欢迎方家斧正。

注释

①姜波先生认为“王莽九庙”遗址中的“F12”可能为“明堂”遗址(载《汉唐都城礼制建筑研究》,文物出版社2003年版,第67 页)。刘瑞先生称此组建筑群为地皇新庙,建成初期神主位序是,南部的5 座属于王莽追认的先祖庙,北部的7 座中,中间一排的中心6 号为伯王昭庙,东侧5 号为儒王穆庙,西侧的7 号为顷王昭庙,北部四座中的2 号为显王穆庙,其余3 座为预留庙。王莽死后神主纳入中心6 号伯王昭庙中,其四亲庙神主均迁至太祖王莽庙中,余6 座按昭穆制度预留为后世子孙庙(载《汉长安城的朝向、轴线与南郊礼制建筑》,中国社会科学出版社2011年版,214 页)。②参见黄展岳文中引用顾颉刚的观点。③参见北京大学历史系考古教研室1973年编撰的铅印讲义:《战国秦汉考古(上)》,第65 页。