“流动”的乡情:农民流动性、收入公平感与乡村地方依恋

徐雅倩 王 刚

[提要]中央城镇化工作会议明确要建设“记得住乡愁的城镇化”,乡愁是乡村振兴建设的重要抓手。本文以中国劳动力动态调查(CLDS)数据为基础,构建了乡村地方依恋和个体流动性指标,并将其与地方社区的流动性数据相匹配,检验了农民流动性与地方依恋之间的关系。实证结果表明,农民的流动性是导致乡村地方依恋流失的原因之一,且这一发现是稳健的。作用机制检验结果表明,收入公平感是重要的中介变量,即农民流动性通过削弱收入公平感导致对乡村地方依恋的流失。进一步研究还发现性别、政治身份、教育水平等会在不同程度上抵消流动性对乡村地方依恋的影响。本文的发现为乡村振兴战略实施中各地政府重视流动人口管理,以及加强乡村地方依恋的建设提供了经验证据。

一、研究问题

习近平总书记指出,“农村绝不能成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园”。①乡情作为情感传递、连接社会以及地方文化传承的纽带,是宝贵的社会财富。中央城镇化工作会议明确要建设“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁的城镇化”。这些都表明乡情在新时期农村建设中的重要性。对乡愁②的关注意味着乡村发展转向以人为中心,乡愁也成为未来城镇化发展道路是否合理的判断尺度。[1]党的十九届五中全会强调,“优先发展农业农村,全面推进乡村振兴”,关注乡愁正是思考谁的乡村振兴和谁的农村发展等问题的过程。而我国农民流动性的增加幅度也是巨大的。因此,这里需要反思的一个重要问题是:农民流动对其乡村地方依恋有何影响?乡村依恋是增强,还是削弱?产生影响的机制是什么?这关系到乡村振兴战略的推进,也是本研究的核心问题。

在过去的三十多年间,外出务工农民人数呈现逐年递增趋势。2009年农民工总数为22978万人,2014年至2017年农民工总量的增速维持在1.3%至1.9%的水平,2019年总数已增至29077万人,其中外出农民工17425万人,占总数的59.9%左右。③与此同时,外出务工农民普遍面临“进城有坎,进乡情怯”,“回不去的乡村,融不进的城市”的两难困境。农村人口的外出流动导致他们的实际身份与制度性身份发生了错位。[2]因此,对于日益流动的农民群体,我们需要思考是否存在这样一种可能的风险,即他们无法得到城市认同,又减弱了对乡村的依恋,沦为“没有根”的游弋者。当前风险治理已被置于国家治理的突出位置,这一帕克“边缘人”理论下的隐性风险群体及其归属感诉求亟需加以重视。可见,厘清农民流动性与乡村地方依恋之间存在的关系链条,对于城乡融合和乡村振兴战略的实现均是重要的。对此可以有两点理解:一是返乡农民是乡村振兴战略实施的重要主体。回乡农民工具备较强的适应市场竞争的能力,是促进农村乡镇企业、开发农业、小城镇建设的生力军。[3]而对乡村的地方依恋程度是影响农民返乡的重要心理因素。二是地方依恋是参与乡村建设的触发动力,[4]农民对乡村的地方依恋是决定其参与乡村振兴积极性和主动性的内在因素。基于对地方的依恋,既能激发团结性和凝聚性建构共同体,也能加速农民对新环境的适应和新群体的融入,从而推动地方依恋的场所转换,实现良好秩序下的城乡融合。

本文旨在探究农民流动性对乡村地方依恋的影响机制,以明晰两者间可能存在的逻辑关联,为乡村振兴和城乡融合战略的推进提供学理支撑。

二、概念分析与研究回顾

(一)概念分析与界定

第一,地方依恋。这一概念由休梅克和泰勒[5]提出,用以指代人与特定地方之间建立的情感联系。人们在情感上认为自己属于这一地方,并对这一地方持有浓厚情感。[6]在地方依恋作用下,人们倾向于选择留在这一地方,并能感受到舒适和安全,如对居住地或社区的依恋情感。地方依恋已成为个体身份建构和管理的组成部分,[7]是社区建设的重要工具。在学界关于地方依恋的讨论中,城市和乡村的划分是一个基本区别,这为将农民对乡村地方依恋作为研究对象提供了基础。

第二,农民流动。农民流动是社会流动,而非经济学所说的劳动力流动。索罗金[8](P.99)将社会流动定义为社会位置的转移,包括水平流动和垂直流动。相比于劳动力流动,社会流动更强调社会地位和角色变化。[9]在城市化进程中,农村人口向城市大规模流动,按照流动规模和定居意愿的不同,可以划分为个体流动、家庭化流动和举家迁移定居。在中国,多数农民往往选择单独流动而非举家搬迁,个体流动是农民流动的主要模式。[10]本文的农民流动也定位在个体流动层面,是指家庭中主要劳动力单独外出,进入城市务工或经商。包含地域上从乡村向城市流动,职业上从农业向工商服务等非农业流动。

第三,收入公平感。收入公平感是对公平所得与实际所得之间差距的衡量,是对社会资源分配正当性的判断。[11]收入公平感是通过自我评价实现的,这种对自身收入平等状况的感知是真实的、具体的,不受区域、经济发展等因素干扰。[12]同时,人们的收入公平感知受自我认知与社会共识一致程度影响,体现为对自我资源(包括收入)获取状况的满意,而人们的收入公平感也将影响其心理承受能力、社会选择及行为模式。[13]农民流动对收入公平感产生什么影响,这一影响是否干扰农民乡村地方依恋有赖于进一步的实证研究。

(二)研究回顾与假设

以往文献中地方依恋的影响因素可分为三大类:一类是人口维度(年龄、性别等);二类是物理环境维度(时间、频次、距离、地方大小等);三类是社会环境维度(社会人际关系、社会经济地位、教育水平等)。[14]随着城乡间融合和人口流动的加剧,流动性作为时间、距离、频次等物理环境维度和社会人际关系等社会环境维度的混合体,与地方依恋情愫之间的关系问题也渐入研究视野。

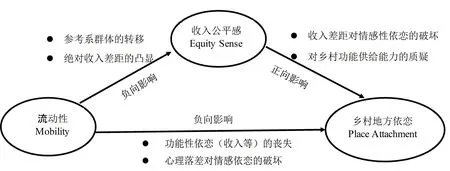

面对规模宏大的人口流动,农民流动如何影响乡村地方依恋?既有研究指出,流动行为及其来自城市的体验会影响农民价值观、生活态度和社会行为。[15]但可能的影响方向存在两种解释。一是以吉登斯[16]和鲍曼[17]为代表的“削弱论”,认为地方作为人们生活的框架和身份的意义随着流动而流逝,地方依恋受到流动性的破坏。因为与流动性相伴随的场所以及社会关系缺席,削弱了对乡村的地方依恋。[18]另一方面,以佩德雷加尔、布瓦塞万[19](P.56)为代表的“强化论”,认为人的流动性强化了对原有地方的依恋。因为从新地方获取新身份并不容易,因流动而感知到经济社会地位、教育水平等落差,以及源于地方差异的新地方依恋的重建困境,这些不适感反向强化了人们对原有地方的依赖和归属感。[20]在中国城乡一体化的大趋势下,“削弱论”可能更具理论解释力。这基于两点理由:一是农民流入城市后的地方依恋构建是可能的。国家会出台一系列政策促进农民工融入城市,进城农民工对所在城市的归属感也有所提高,国家统计局《2019年农民工监测调查报告》显示,40%进城农民工认为自己是所居城市的“本地人”,80.6%的农民工表示对本地生活非常适应和比较适应;二是随着农民流动从“离土不离乡”到“离土又离乡”的转向,流动导致的与乡村的空间距离、人际关系和生活习性等方面的疏远现象广泛发生。劳动力持续流向城市也意味着与乡村空间的疏远会持续。基于此,本文提出如下假设:

假设H1:农民的流动性越高,对乡村的地方依恋程度越低。

农民流动性与乡村地方依恋之间是存在关系链条的。那么农民流动性如何影响乡村地方依恋?是直接产生影响,还是依靠中介变量间接产生影响?哈恩和罗加利发现流动引起的收入差距导致农民工乡村地方依恋的弱化。[21]这为我们提供了可能的分析思路。关于社会流动与收入公平感的关系,也存在“强化论”和“削弱论”两种解释。前者认为社会流动将提高流动人口的心理预期,弱化收入分配的不公平感。农民流动有助于提高农民的社会经济地位,改善农民福祉,[22]其论断的参考系定位在原乡村居民群体。“削弱论”认为社会流动并不提高人们收入公平感。农民流动打破原有城乡界限,从而导致流动农民与城市居民之间以及与原乡村居民之间的经济分歧扩大,降低了人们的收入公平感,[23]其论断的参考系定位在城市居民群体。后者更适用于解释当前中国农民流动性与收入公平感的关系,主要基于两点理由:一是“离土又离乡”的流动模式使流动农民与城市居民群体的联系剧增,城市居民群体演变为农民工新的参考系群体。二是在农民与不同参考系群体的收入公平感知的比较中,农民工的实际收入与城市居民相比处于劣势。同时,农民工与农民、城镇居民收入质量和数量的自我感知存在差异,以城市居民群体为参考系的低收入公平感知所产生的影响,明显高于以原乡村居民群体为参考系的高收入公平感知的影响。[24]因此,农民的综合收入公平感知受城市居民群体参考系的影响更大。基于此,本文提出如下假设:

假设H2:农民的收入公平感在流动性对乡村地方依恋的影响路径中发挥中介效应。

在解决农民的流动性与乡村地方依恋间的影响机制这一核心问题的同时,需关注这一过程中可能的干扰因素。例如,在流动程度上,以2019年数据为例,在全部农民工中男性占64.9%,女性占35.1%,③男女性农民的流动性程度事实上存在显著差异,这可能是因为中国传统家庭中存在的男女角色分工差异。进而,在流动性与乡村地方依恋问题上男性和女性也存在显著差异。再如,地方空间对人们意义的建构需要以社会关系和文化纽带作为媒介。同时,个人早期的政治、经济和社会经历也会反向影响其地方依恋。[25]再者,教育水平也会影响对乡村的地方依恋,以2019年数据为例,在全部农民工中,初中以下学历占比为72.3%,而高中及大专以上文凭仅占27.7%。最后,产权促使成员间社区承诺的产生,[26]农业生产使得农民与所居住的乡村空间建立土地联系,[27]从而影响农民乡村地方依恋的构建和意义获得。作为延伸,上述因素可能对农民流动性与乡村地方依恋产生一定干扰。基于此,本文提出如下假设:

假设H3:性别、政治身份、教育水平、产权拥有以及农业生产等变量会在不同程度上抵消流动性对乡村地方依恋的影响。

三、研究方法与数据

本文将运用结构方程模型分析农民的流动性与乡村地方依恋之间的关系。结构方程模型是一般线性模型的拓展,是一种允许更大弹性、适合于多变量分析的测量模型,结构方程模型的优势在于可以实现多个变量、关系在同一个模型中的同时、同步分析,打破了每次只能分析变量间一层关系的局限。本文构建的结构方程模型如下:

Χ=ΛΧη

(1)

У=ΛУξ+ε

(2)

η=βη+γξ+δ

(3)

其中,式(1)和式(2)为测量模型,用来界定潜变量与各自指标之间的线性关系,式(3)为结构模型,用来界定潜在自变量(流动性、收入公平感)与潜在因变量(对乡村的地方依恋)之间的线性关系。Χ和У均为观测变量向量,β和γ分别是潜变量η和ξ的系数矩阵,δ表示未能被解释的部分,ΛΧ和ΛУ均为潜变量与各指标的关联系数矩阵,和ε均表示残差项。

(一)变量的测量与描述

潜变量是无法直接测量的,往往需要依靠观测变量来实现间接测量。本文的模型中包含3个潜变量(对乡村的地方依恋、流动性和收入公平感)和19个观测变量。其中,与因变量对应的潜变量是对乡村的地方依恋,包括七个指标④:是否愿意参加村里修路的捐款,对本村邻里/街坊的信任程度,是否愿意放弃老家土地将户口迁入城市,赞同外出打工比在家务农好这一说法,赞同我越来越不适应农村生活这一说法,未来可能回老家定居的可能性,和对于同乡的信任程度。上述指标与城乡人口流动中乡愁的表征也是相一致的。自变量对应的潜变量是农民的流动性,包括六个指标:是否有跨县外出务工半年以上经历,是否准备继续跨县外出务工,曾经外出务工过的省份数量,是否有外出到县城务工6个月以上经历,15-64岁常住本村的人数占比和15-64岁季节性外出务工劳动力人数占比,前四个指标主要测量的是农民的绝对流动性,后两个指标主要侧重的是相对流动性的测量。本文中介变量对应的潜变量是收入公平感,包括六个指标⑤:对生活水平和工作努力两者间的公平程度的看法,对家庭经济状况的满意度,与邻居相比对生活水平的看法,对收入的满意程度,对工作的整体满意度情况,觉得不如多数人好这一想法出现情况。态度类指标(don、tru、wth、uns、set、con、equ、hes、sat、inc、job和god)均采用里克特量表的形式进行测量,已作问题正向处理并从低到高分别赋值1~5分,类别变量(lth、abr、wil和tim)选择“是”为2“否”为1,区间和比率变量(res、sea和num)则按照实际数值填写。AMOS结构方程模型对于次序数据和类别数据有比较严谨的处理方式,各潜变量均基于测量模型运用验证性因子分析计算而来。结构方程模型和CFA对潜变量的分析是一种反映型构念,可以很好地解释不能直接测量的构念之间的逻辑关系。

(二)数据

本文使用中山大学2016年“中国劳动力动态调查”数据,以是否为农业户口为筛选条件,共采集了13319位15-64岁农村劳动力,其中男性6459名,女性6860名。为保证样本的全国代表性,样本覆盖了全国29个省市(除港澳台、西藏、海南外),采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法进行实地抽样。表1是对数据的描述性统计分析结果,所有数据均采用SPSS软件和Amos软件进行处理。

表1 主要变量描述性统计

四、分析结果与效应检验

本研究的结构方程模型的拟合指数如表2所示,其中,RMSEA值为0.023,小于临界点0.08,NFI、RFI、IFI、TLI和CFI的值分别为0.923、0.906、0.931、0.917和0.931,均高于0.9。两项指标均表明该分析模型对数据的拟合度较好。此外,虽然该模型的卡方自由度为8.22,但由于卡方值与样本容量直接相关,在本研究所使用的大样本(n=13319)情况下,该项指标并不适用,总体来看,本文的分析模型拟合较好,其结果也可接受。根据前文的结构方程模型,利用Amos软件对13319份数据进行分析,得到模型路径输出标准化载荷系数,如图1所示。根据输出结果,可以发现:一是农民的流动性显著影响对乡村的地方依恋,影响系数为-0.44,而农民的流动性包括绝对流动性和相对流动性两个方面,因而,无论是农民个人的外出务工,还是所生活的乡村地区的流动人口占比,均对农民的乡村地方依恋有着显著影响。二是农民的流动性显著影响农民收入公平感知,影响系数为-0.40,而收入公平感同样对农民的乡村地方依恋存在显著影响,影响系数为0.21,因而,收入公平感作为农民流动性影响乡村地方依恋的作用路径的假设是成立的。三是观测变量都在一定程度上较好地解释了潜变量。

图1 原始结构方程模型及其标准化载荷系数

表2 结构方程模型的拟合指数

为更好呈现变量间作用路径,本研究进一步对模型的路径系数加以检验,结果如表3所示。一方面,在测量潜变量间参数关系的结构模型中,各路径系数均在0.05的显著性水平上。具体来看,农民的流动性对其乡村地方依恋影响的标准化路径系数显著为负,表明农民的流动性越高,则其对乡村的地方依恋程度越低,这一研究结果在一定程度上支持了吉登斯和鲍曼的观点。同时,研究结果表明农民的流动性对其收入公平感的影响显著为负,表明农民整体的收入公平感会随着流动性的增强而降低,这一研究结论与学界主流观点存在不一致。进而,农民的收入公平感对其乡村地方依恋的标准化路径系数显著为正,表明农民收入公平感越高,对乡村地方依恋程度越强,这一研究结果也印证了哈恩和罗加利的观点,农民的流动性确实在一定程度会通过对收入公平感的干预,进而实现对乡村地方依恋的影响。另一方面,在测量潜变量和观测变量间参数估计的测量模型中,除两个指标不显著,其余指标显著性都在0.001和0.05水平。其中在0.001水平的因子载荷分别为-0.593、-0.052、-0.097、0.077、-0.475、0.213、0.464、-0.551、-0.304、-0.709和-0.564,在0.05水平的因子载荷分别为0.103和0.061。指标对潜变量具有较好的解释力。

表3 结构方程模型的路径系数检验结果

最后,本研究对该结构方程模型中的中介效应加以检验,以更好回应研究假设H2。从整体效应来看,农民的流动性与对乡村的地方依恋的显著影响系数为-0.525,对收入公平感的显著影响系数为-0.399,而农民的收入公平感对乡村依恋的显著影响系数为0.214。具体来看,农民流动性对乡村的地方依恋的直接影响效应显著,影响系数为-0.442。此外,本文选取bootstrap方法进行中介效应的检验,分析结果显示P<0.000,农民的流动性对乡村的地方依恋的间接影响系数是-0.86,也就是说,收入公平感的中介效应占总效应的16.3%。由此可见,农民的流动性对其乡村地方依恋的影响,在一定程度是由于流动性引起收入公平感的变动,进而影响了原有对农村的地方依恋,收入公平感在一定程度发挥中介作用。

五、稳健性分析

上文已经发现农民的流动性显著影响其对乡村的地方依恋,本部分则讨论该结论的稳健性,并对研究假设3进行了验证。

第一,依据性别变量以女性为筛选条件建构样本(Gen-wom),并运用结构方程模型验证结果见表4模型1,结果显示各路径的影响系数均有大幅减弱,较之前约减少80%,这意味着性别因素抵消了很大程度上流动性对乡村地方依恋的影响,但其影响方向和显著性并不能拒绝原假设,前述结论仍然成立。

第二,将从事农业生产活动作为控制变量,并以此为条件建构样本(Ola-yes)用于结构方程分析,结果如表4模型2所示,影响系数和显著性支持了本文研究结论。值得注意的是,在从事农业生产的情况下,农民流动性对乡村地方依恋的直接影响效应有所减弱,较之前减少8%,而通过收入公平感的间接影响则有所增强,影响系数为-0.09。可见,从事农业生产会在一定程度上抵消流动性本身对乡村地方依恋的影响,但却显著影响收入公平感,这可能是由农业收入与务工收入之间存在显著差距的现实情况所导致的。

第三,以政治面貌作为控制变量,以群众为筛选条件建构样本(Pol-com),并将该子数据库置于结构方程模型中进行分析,结果见表4模型3,由影响系数可知,流动性对乡村地方依恋的直接影响效应为-0.402,较之前减少约9%,间接影响效应为-0.087,较之前几乎无变化,在间接影响路径中,流动性对收入公平感的影响增强了12%,而收入公平感对乡村依恋的影响降低了9%。总体而言,模型3证明前述结论仍然成立。

第四,将是否拥有产权作为控制变量,并以此作为筛选条件构建样本(Oho-yes),沿用前文的结构方程模型进行分析,结果如表4模型4所示,路径影响系数和显著性均在一定程度上验证了本文的研究结论。同时,产权的拥有并未干扰到流动性及收入公平感对乡村地方依恋的影响,影响系数较之前并无明显变化。但却抵消了流动性对收入公平感的影响。可以说,对于农民工而言,产权的拥有将使得其收入公平感知趋于稳定,而不易受自身的绝对流动性以及所处环境的相对流动性的干扰。

第五,以初中学历为分界线构建样本(Edu-pri),并沿用本文结构方程模型对教育水平变量进行分析,结果如表4模型5,其中,由影响方向和显著性证明前述结论成立。但也发现:一是流动性对乡村地方依恋的直接影响效应明显减弱,减少比例达77%;二是收入公平感对乡村地方依恋的影响程度大幅提高,增幅达2倍。可能的解释是教育水平的提高抵消了流动性对乡村地方依恋的影响,其对乡村地方依恋的影响更大程度上来源于教育过程中个体收入公平感的变动。

表4 流动性、收入公平感与对乡村的地方依恋:稳健性讨论

六、讨论:流动性与乡村地方依恋的影响机理

在流动性影响地方依恋的研究分歧问题上,本研究的实证分析结果证明乡村作为农民生活的框架和身份的意义正随着流动性的增强而逐渐流逝,农民的流动性在一定程度上削弱了对乡村的地方依恋。这一研究结果侧面支持了吉登斯和鲍曼等学者的观点,而未能支持佩德雷加尔、布瓦塞万等的观点。同时,本研究证实了收入公平感是流动性影响乡村地方依恋的重要路径,收入公平感在其中发挥中介效应,这也印证了哈恩和罗加利之前的预测,农民工之所以对乡村的地方依恋复杂多变,往往是因为流动性所引致的收入公平感的变化所导致的。研究结果还发现农民流动性负向影响其收入公平感,这在一定程度上回应了学界目前关于此问题的争论,支持了理查德等的观点,即农民流动打破了原有的城乡界限,降低了人们的收入公平感而并非有所提高。诚如前文所述,本文的研究假设H1、H2和H3均已得到验证,那么,接下来需要回答的是:流动性与乡村地方依恋的影响机理是什么?

第一,为何农民的流动性越高,对乡村的地方依恋程度越低?这一负向影响关系有两点解释:一是功能性依恋的丧失。人们对乡村的地方依恋是建立在人们认同自己属于这一地方的情感依恋的基础上,而这一情感依恋的存在又建立在地方所能提供的舒适、安全以及生产获取等功能依恋之上。当下农民的流动使得经济获得与情感依托被分离开来,人们越来越依靠城市这一地方来实现经济生产的获得,人们对乡村的功能依恋日益萎缩,对乡村的地方依恋更多地退化为情感依恋。尤其是外出务工的农民群体,他们的经济收入已然不再依靠乡村地方。二是心理落差对情感依恋的破坏。对于留守务农的农民群体而言,外出务工收入远高于农业收入的这一事实,导致他们原先对乡村的功能依恋和情感依恋可能被弱化。实际收入以及由此产生的心理落差极易使留守务农的农民群体不再认同和依赖乡村。

第二,收入公平感如何在流动性对乡村地方依恋的影响中发挥中介效应?收入公平感与流动性、乡村地方依恋三者之间的关系链条的存在,基于两点:一方面是流动性与收入公平感间的显著负向关系,农民的流动性越高,收入公平感则越低。这有两点解释:一是收入公平感参考系的转变所导致的收入公平感的降低。农民的流动性打破了城乡二元界线,流动农民的绝对收入虽有显著提高,但作为收入公平感的参考系选择偏好发生了由原乡村农民群体向城市居民群体的转移,这一城乡居民收入间的差距对流动农民的收入公平感所带来的冲击,远强于与原乡村居民对比后的满足感;二是收入公平感参考系绝对收入差距导致的收入公平感的降低。农民工的收入水平与城市职工相比是处于劣势的,有研究指出不同初始工资的农民工需要10年以上的流动时长才能达到与城镇职工同等的工资水平。[28]同时,原乡村农民群体的参考群体虽未转移,但农民流动所伴随的绝对收入的增长,破坏了原有的收入公平感知平衡,进而降低了他们的收入公平感。另一方面是收入公平感与乡村地方依恋间存在显著正向关系,收入公平感越高,对乡村的地方依恋程度越高。这是因为:收入公平感是直接关系农民对空间的归属感、获得感的,反之,收入差距下的心理落差则会破坏对原空间的认可程度,破坏农民对乡村这一空间的情感性依恋。在与城市空间的对比下,也易滋生对乡村空间的功能供给程度的质疑,对原有乡村的功能性依恋也存在一定程度的桎梏。由此,收入公平感得以在其中发挥中介效应。农民的流动性降低了收入公平感知水平,进而收入公平感进一步破坏了对乡村这一空间的归属和依恋。

第三,为何性别、政治身份、教育水平等能够在不同程度上抵消流动性对乡村地方依恋的影响?首先,由于中国传统的角色性别分工和男女认知构成的差异,相比于男性农民,女性农民对乡村的地方依恋更多的是一种基于情感的依恋,功能依恋比重相对较低。因而农民流动引致的乡村功能依恋的转移和丧失,对女性农民的乡村地方依恋影响也相应地较弱。这可以解释为何性别因素能够干扰流动性对地方依恋的影响。其次,政治身份与乡村地方存在千丝万缕的联系,不因农民的流动而消失,政治身份可通过强化原有的乡村地方依恋,在一定程度上抵消流动性对乡村地方依恋的影响。最后,农民个体层面上的教育知识的获得经历往往是在乡村开展,在这一过程中对乡村的地方依恋是可能有所强化的。同时,教育知识的获得本身也将提高农民自我认知的意义和价值,这自然将强化农民对乡村的功能依恋。这也解释了为何教育水平可以在一定程度上抵消流动性对乡村地方依恋的影响。

图2 流动性与乡村地方依恋的影响机理

七、结语

习近平总书记指出,“新农村建设一定要走符合农村实际的路子,注意乡土味道,记得住乡愁”,⑥以乡情乡愁为纽带是乡村振兴战略的重要路径。本研究基于中国劳动力动态调查数据的结构方程模型分析发现,农民的流动性会对乡村的地方依恋产生持续长久的影响,农民的流动性会显著降低对乡村的地方依恋,收入公平感在其影响路径中发挥中介作用。同时,性别、政治身份、教育水平等会在不同程度上抵消流动性对乡村地方依恋的影响。本研究通过与地方社区的流动性数据相匹配的方式构建相对流动性指标,这一分维度测量流动性的尝试是必要的和有意义的。

上述发现为乡村振兴建设提供一定启示。第一,流动性的增强对乡村地方依恋的削弱启示我们,在增强农民劳动力流动性的同时,多途径地留住乡愁,实现“流动增强”和“留住乡愁”的双赢。保持和增强劳动力的社会性流动是大趋势,未来仍需推动劳动力转移、体制改革和教育深化等来保持社会流动渠道的畅通。但乡愁体现了以人为本的发展要求,乡愁与乡村建设、社会公平正义,以及个人情绪调节相关。在流动性持续增强的大趋势下,更需要探索其他可能留住乡愁、触发乡愁的方式。为此,一方面可以从乡村文化这一乡愁载体入手,保护传统村落文化遗址和风貌,保护传统文化聚居地的原真性和文化景观。[29]另一方面可从乡村景观(建筑布局、整体规划)这一乡愁载体入手,触发和强化乡愁。[30]第二,研究发现收入公平感在流动性对乡村地方依恋的影响中发挥中介效应,要求我们在乡村振兴中要注重开展保底式的乡村建设,维持农村基本的生产生活秩序,[31]例如,国家对农村的资源转移、技术培训和机械化推广等。流动性越强的农村地区往往空心化问题越严重,因而这些地方的保底式乡村建设对留住乡愁而言更为迫切。

当然,本研究仍存在局限及进一步研究的可能。首先,本研究基于2016年度中国劳动力动态调查(CLDS)数据库进行分析,截面而非纵向的数据结构,使得本文尚不能探究农民流动性对乡村地方依恋可能的动态影响机制。其次,本研究虽然尝试将流动性区分为相对流动性和绝对流动性,这一区分对于探讨流动性的影响机制也是有重要意义的,但受限于研究工具和数据,未在文中展开详尽的影响机制分析。未来研究可以拓展和关注的是:收入公平感知参考系的偏好选择是流动对注意力分配干扰的结果,这一参考系选择偏好如何由农民群体转向城市居民群体,其演变路径和未来走向需要加以关注。从本文的研究设计出发,农民个体的绝对流动性与所在村落的相对流动性事实上都会在不同程度上影响参考系的选择。一个可能的情况是,当相对流动性较高,村落流动农民占多数时,流动农民偏好的参考系群体更倾向于城市居民。同时,分别基于不同参考系的收入公平感探讨其中介效应的差异性,也有助于更好地阐释流动性与地方依恋的影响。这些有待进一步的数理探讨和经验辅证。

注释:

①参见习近平:《农村绝不能成为荒芜的农村》,新华网北京7月22日电,2013年7月22日,http://politics.people.com.cn/n/2013/0722/c1024-22284776.html。

②乡愁指的是对家乡、对曾经生活的地方的文化感受和文化认同感,是一种空间维度上对故土的情感;乡情指的是一种基于地域的特殊情感,体现为认同感、归属感等。鉴于两者内涵的高度一致性,以及学界相关研究的处理惯例,本文亦不对乡情、乡愁两个概念作严格区分。

③数据来源于国家统计局。2009年农民工总数来源于《2009年农民工监测调查报告》,2010年3月19日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201704/t20170428_1489334.html。2019年农民工总数则来源于国家统计局《2019年农民工监测调查报告》,2020年4月30日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202004/t20200430_1742724.html。2014年至2017年农民工总量增速来源于国家统计局《2017年农民工监测调查报告》,2018年4月27日。http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html。

④本文“对乡村的地方依恋”变量的指标选取借鉴了成熟的地方依恋测量量表。代表研究有Williams和Vaske的Themeasurementofplaceattachment:Validityandgeneralizabilityofapsychometricapproach,Hammitt、Backlund和Bixler的Placebondingforrecreationplaces:Conceptualandempiricaldevelopment。邻里关系也是地方依恋的常见的替代测量指标,常被用于对地方依恋的间接测量。

⑤本文是在综合层面上对农民收入公平感知的测量,是农民在心理上综合考虑和权衡了多元参考系,综合比较收入和付出的公平性后,得出的整体收入公平感知。其参考系可以是城市居民、农民群体、过去的自己等。这一处理方式在相关研究中较常见。相关文献参见刘欣和胡安宁的《中国公众的收入公平感:一种新制度主义社会学的解释》;于潇、陈世坤的《提高收入还是提高公平感?——对中国城乡劳动力工作满意度的考察》。

⑥参见《新农村建设要走符合农村实际之路》,央广网-2014中国乡村之声,2015年3月19日,http://country.cnr.cn/gundong/20150319/t20150319_518047729.shtml。

——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析