初中生综合素质评价校本化实践:项目化 过程化 定量化

童小哨/浙江省温州市平阳县昆阳第四中学副校长

2020年10月,中共中央、国务院发布《深化新时代教育评价改革总体方案》,明确提出“完善德育评价”“强化体育评价”“改进美育评价”“加强劳动教育评价”“创新德智体美劳过程性评价办法,完善综合素质评价体系”“客观记录学生品行日常表现和突出表现,特别是践行社会主义核心价值观情况,将其作为学生综合素质评价的重要内容”“建立日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制”“把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求”“加强过程性评价,将参与劳动教育课程学习和实践情况纳入学生综合素质档案”。浙江省教育厅明确规定,“初中学生综合素质评价结果成为学生毕业和各类招生的基本依据,注意发挥综合素质评价各个维度的独立意义。高中招生时可采取综合等第或折分方式计入总分,也可以采取品德表现加学生最优秀的其他一至两个维度综合等第或折分计入总分”。

综合素质评价是培育学生良好品行、发展个性特长的重要手段,是学生毕业和升学的基本依据。综合素质评价结果成为温州市初中学生毕业条件和高中招生的前置条件。科学有效落实综合素质评价,是引领、促进学生德智体美劳全面发展的重要行为。

初中生综合素质评价需要改进

目前,我市初中生综合素质评价主要是等第化评价,作为高中招生录取资格条件,如“普通高中不得录取生源地最低控制线下的考生或综合素质评价测评等第未达4P或综合表现评定不合格的考生;省一级特色示范学校或县中学不得录取综合素质评价测评等第未达2A3P或综合表现评定不合格的考生”。基于这一评价制度,综合素质评价很容易被简单化、形式化、应付化,容易出现下列四种现象。

评价有失公平公正。学校和教师常常优先照顾那些文化学科可能能上重点高中的学生,让他们达到2A3P。班主任通常会根据学生的考试成绩和上重点高中的可能性,做一些有利于高分学生的主观评价。

评价结果信效度低。绝大部分学校对学生综合素质通常采取五个领域各自直接评出等第,评价标准宏观不具体。评价依据过于主观性,缺乏数据支撑。每年都会发生文化成绩上重点高中分数线但是没有2A3P的意外现象,这些家长就会到学校和教育局讨说法:“凭什么给我的孩子评为P,不评为A?”“凭什么给其他孩子评为A?”学校和教育局往往没有足够的证据和数据给予合理解释。

评价方法简单粗暴。各班级往往根据上级给予的APE等第人数比率,凭感觉给学生做结果评价,而不是根据学生具体行为表现和评价标准。这种简单粗暴的评价方法,必定会带来不公平公正现象,很容易导致某个班级综合素质表现优秀的学生评不上A,而某班级综合素质表现一般的学生却有可能评上A。

过程性评价不严谨。在七八年级阶段,很多学校、教师、学生和家长都不够重视,大部分采取简单化处理。往往到了九年级第一学期末第二学期初,才引起关注,才走流程做综合素质评价。九年级阶段,师生的时间精力几乎聚焦在文化学科。学校举办的很多活动,原则上已经不支持九年级学生参与,很多的体育、艺术、劳动等拓展性课程和活动已经不对九年级学生开设。缺乏综合素质过程性活动,有违综合素质评价的初心。

基于过程性评价构建综合素质校本化评价体系

(一)构建学校“261”评价体系,突出过程性评价

温州市初中毕业生综合素质评价注重结果性评价,评价内容涉及“综合表现、审美与艺术、运动与健康、探究与实践、劳动与技能”五个领域,而且把五个领域结果性评价与高中招生录取挂钩。学校的综合素质评价必须强化过程性评价,强化学生三年六个学期的综合素质评价,再把六个学期的评价合成毕业评价。

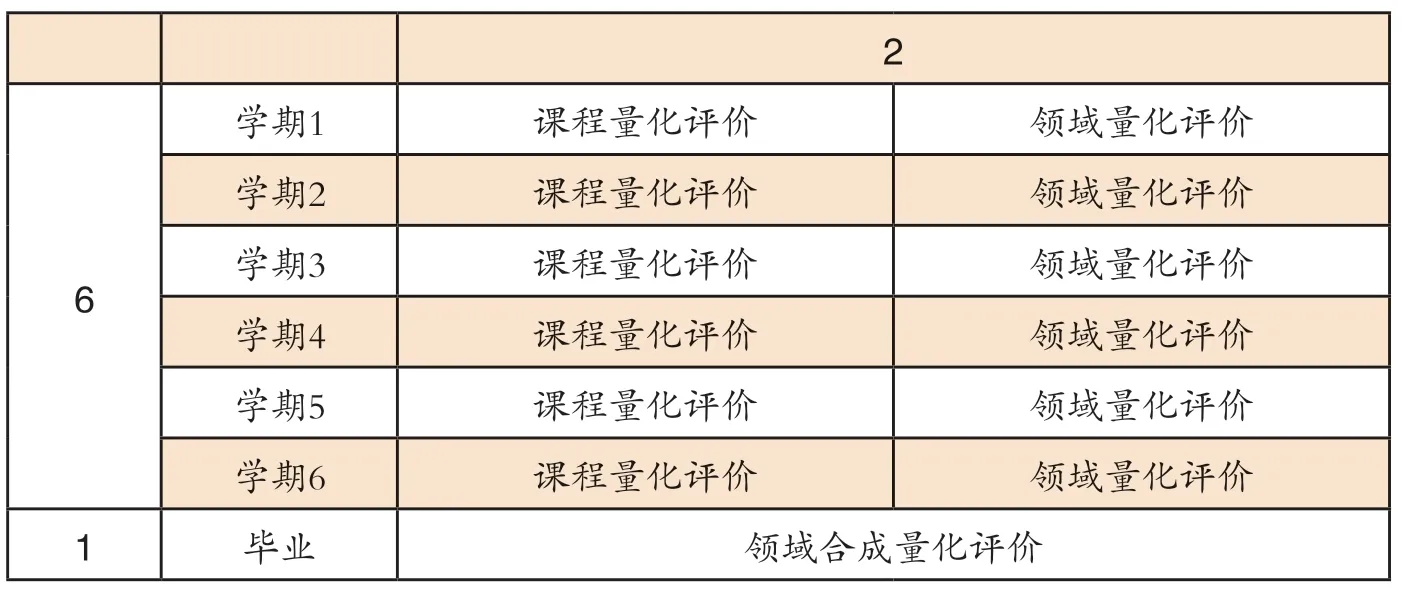

我们学校初步形成了校本化学生综合素质“261评价体系”,详见表1。“2”是指每学期进行2次评价工作,即先实施课程项目量化评价,再合成领域量化评价;“6”是指6个学期都要做课程量化评价和领域量化评价;“1”是指一次毕业综合素质合成量化评价。各领域由许多课程构成,各课程由许多项目构成;各课程、各领域每次评价都是先定量评价,再转化成等第定性评价;毕业评价时,根据六个学期定量评价计算结果,再转化成等级定性评价,与高中招生规则接轨。

(二)统一毕业评价计算公式,突出定量评价

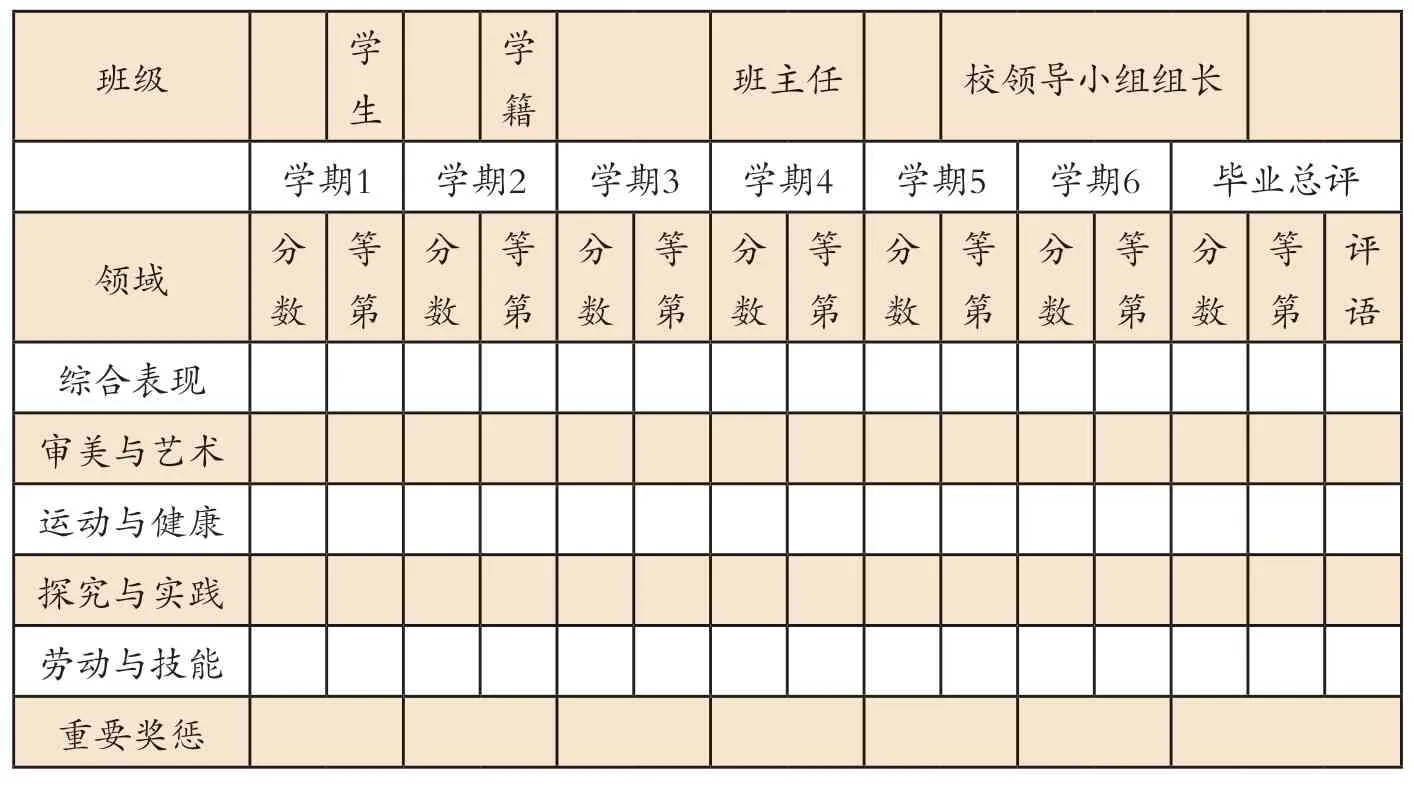

统一规定五个领域毕业分数为六个学期的平均值,以学校为单位,根据平均值大小排序确定等第,如此,破除班级名额分配制,不同班级APE人数比率不一样,促进学生参加综合素质活动的积极性。毕业总评的负责人为班主任,审核人为学校综合素质评价领导小组组长,由班主任合成毕业分数。

审美与艺术、运动与健康、探究与实践、劳动与技能按分数高低排序,按照分数分布特点再确定APE三个等级。综合表现按教育局的优秀、优良、合格和待合格四个等级比例评定等第,原则上“待合格”不超过5%。对综合素养合格和待合格,审美与艺术、运动与健康、探究与实践、劳动与技能毕业总评为E的学生,必须要清晰明确描述评价的依据和说明。

毕业评价表必须呈现六个学期的分数和等第、重要奖惩,力求一目了然。六个学期的分数和等第、重要奖惩信息是总评的依据。学校把毕业评价表(见表2)发给学生和家长,要求家长对照以往数据验证。督促班主任公平公正,让学生和家长感受到公平公正,而且能有效防止家长和班主任“作假”等违规现象。

我们在七年级入学后,就会通过学生和家长大会,把综合素质评价内容、方法、规则、意义告知学生,提前把相关表格印发给学生和家长,让他们从入学起就重视学生综合素质过程性评价。

表1:学生综合素质“261评价体系”结构表

表2:学生综合素质毕业评价表

领域评价实行课程项目化

(一)设置“3层3序”项目结构,保障评价内容信效度

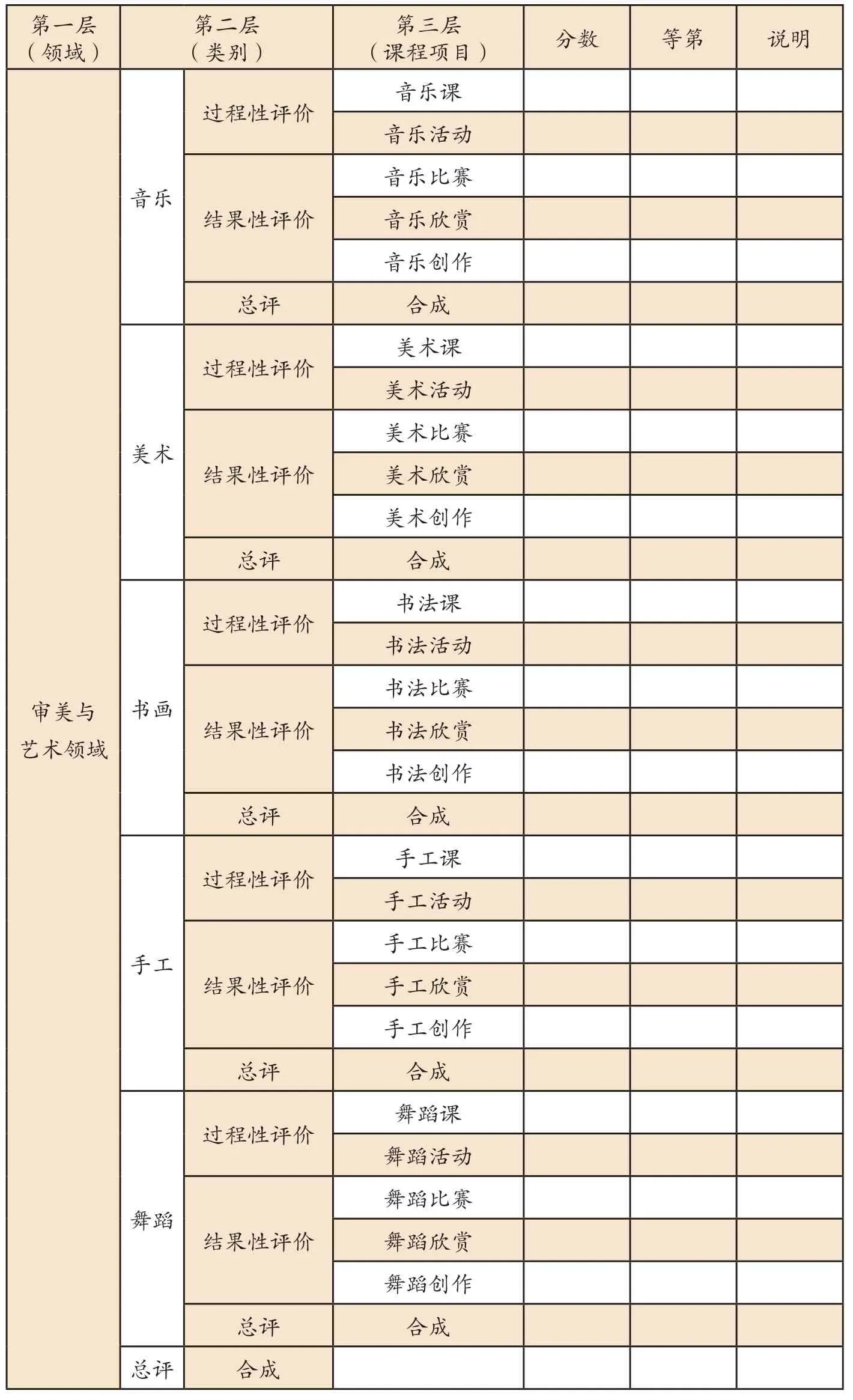

我们要求五大领域都要顶层设计“3层3序”评价结构。“3层”分别代表领域、类别、课程项目三个层次。“3序”代表评价的时间序列,第一序为过程性评价,第二序为结果性评价,第三序为类别总评和领域总评。以审美与艺术领域为例,详见表3。

(二)严格学期评价,先定量评价再定性评价

五个领域评价结果由班主任合成,汇总表见表4。各领域课程项目备课组长或负责人,每学期每个领域都要做一次合成评价。先由各课程项目负责人把评价结果电子版发给领域评价组长,再由领域评价组长合成。各领域组长将合成结果发给班主任。班主任上报学校综合素质评价领导小组审核公示。

同一领域有一项课程项目不达标,则该领域不达标,学校会要求学生补考、补修。各课程分数大于等于9分,取平均分,保留2位小数。领域合成评价分9.5-10分为优秀A,9-9.49分为达标P,5分或以下为未达标E。正常情况下,5-0分(未达标)对象严格控制在5%以下。

评语描述侧重学生的优点与不足。如果评为“未达标”,必须要清晰明确描述评价的依据和说明,以便毕业评定复核。

表3:审美与艺术领域评价表

课程项目评价突出过程性评价和学生参与性

评价标准。在众多课程项目中,每个项目都要配上评价细则作为评价标准,要求教师提前向学生公开评价标准,发挥评价的目标导向功能,同时抑制项目科任教师“主观随意打分”的现象,提高评价的科学性和准确性。

评价流程。通常一学期或半学期做一次评价,课程项目结束一周内要及时完成评价。评价流程上,学生先对自己课程项目的过程性评价内容做自评,再由课程项目负责老师或社团负责人评价;双方评价差异明显的地方,需要双方基于证据协商,最终以课程项目负责老师或社团负责人评价为主,学生可以向学校提出复核申请。

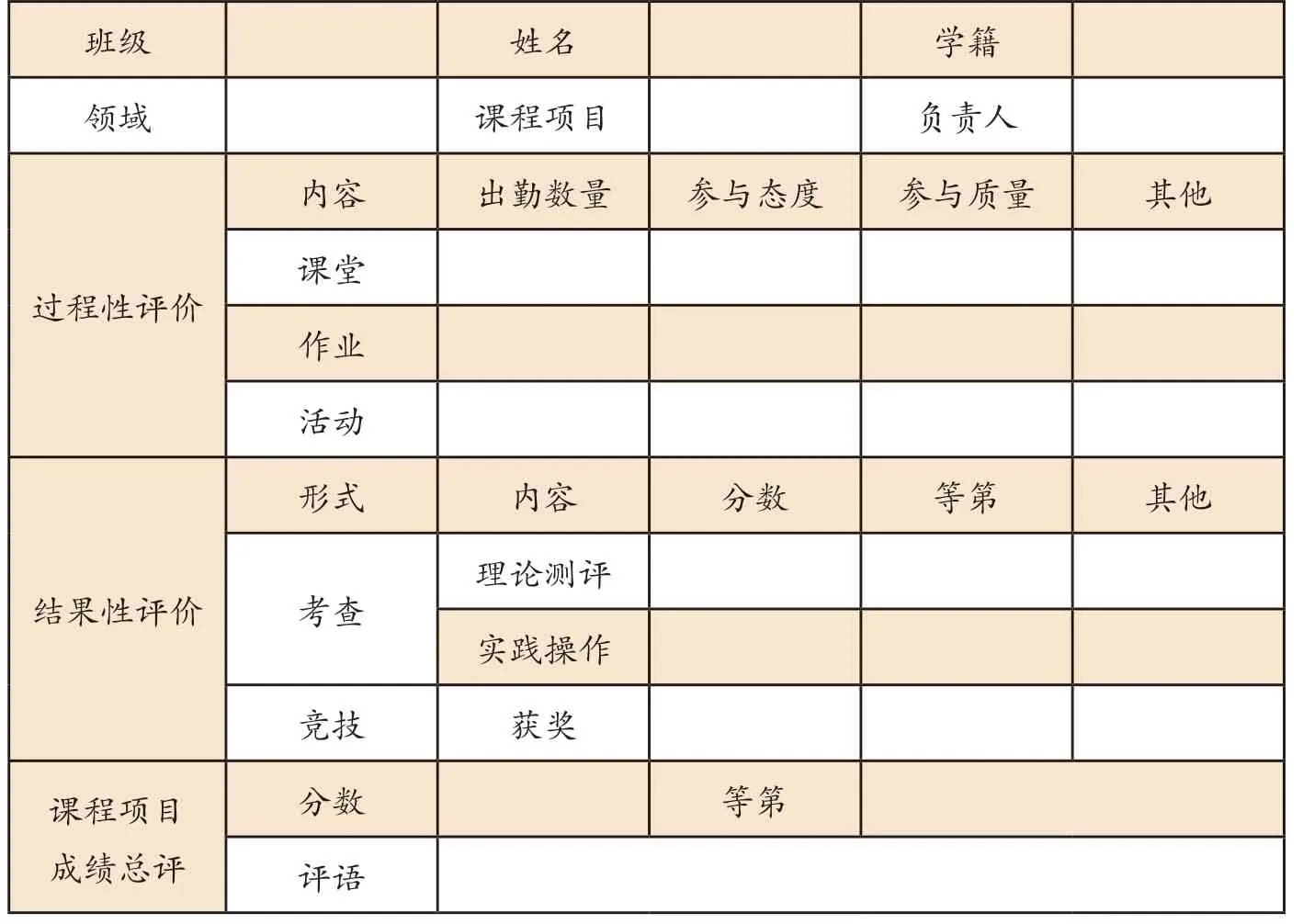

过程性评价。评价主体为课程项目负责老师或社团负责人。评价内容主要根据学生参与课程的课内学习和课外活动的出勤、态度表现、作业完成等过程性表现情况进行综合评定,详见表5。测评结果分10分(A)、9分(P)、5分或以下(未达标E)三等。学期出勤率低于标准课时数的60%,则评为未达标(需要补修),体现参与比成果重要,过程比结果重要。满分率由学校和课程项目负责老师或社团负责人按实际情况设定。过程性评价要侧重学生的参与数量、参与态度和参与质量。

结果性评价。评价主体为课程项目负责老师、备课组(或学科组)或社团负责人。测评内容主要根据学生理论考试、实践考试、作品、表演和比赛获奖等学习结果进行综合评定。测评结果分10分(优良)、9分(达标)、5分或以下(未达标)三等。参与校级及以上教育行政部门组织的相应活动并获得奖项,可以免测并评为10分。过程评价和结果评价有出现5分或以下,该课程成绩为5分,需要补考、补修。学习效果未达标,需要补考;学习过程未达标,需要补修课时。补考和补修由学校统一组织,必须在公示前完成。5分或以下的对象原则上不得超过5%。补考补修后成绩最高分为9分。课程项目特别优秀的学生,与课程项目相关作品或比赛获县级以上奖项的学生,可以申请免试。

表4:( )学生第( )学期综合素质五大领域评价汇总表

表5:第( )学期学生综合素质( )课程项目定量评价表

课程成绩合成。总评分数为过程性评价分数与结果性评价分数的平均值,按照总评分数给予等级认定。过程评价大于等于9分,该学期参加县级及以上教育行政部门组织的相应活动并获奖,直接评为10分。评语重点描述该课程学生学习表现的优点与不足。优点侧重各类获奖和重要表现;不足侧重描写扣分依据,特别是不合格学生、补考补修的依据。

学校层面学生综合素质评价要变“定性评价”为“定量和定性相结合评价”,变“结果性评价”为“过程性和终结性相结合评价”,变“领域宏观评价”为“课程项目细化合成评价”,变“九年级学期为主的评价”为“六学期过程性评价”,变“教师主观为主的评价”为“学生事实为主的评价”。

实施综合素质评价改革后,大面积提高了我校学生参与校园体育节、艺术节、美食节、劳动教育、社团活动、志愿者等活动的积极性,各项活动的出勤率和参与态度明显好转。学生参与综合素质活动的积极性、主动性明显增强,发挥了评价的积极促进功能,有效推进学生德智体美劳全面发展。教师也逐渐树立起育人理念,科任教师不仅仅要教学,更要育人,同时也是学生综合素质评价者和参与者。采取分学期项目量化评价,让评价工作公平公正、规范有序,大大提高了综合素质评价的信效度。