拆迁与主观幸福感关系研究

李明桥,李晓琳

(西南石油大学 马克思主义学院,四川 成都 610500)

一、引言

社会和谐稳定是实现中华民族伟大复兴的前提和条件,化解拆迁矛盾有助于社会和谐稳定[1]。为了避免拆迁户出现武力抗争等极端行为,政府取缔了强制拆迁行为。虽然取缔强制拆迁出现了一定数量的“钉子户”,但是有效地缓解了因拆迁矛盾而引发的社会冲突。学者们主要从利益分化、法律制度、政府角色、安置补偿等方面解析社会冲突的原因,并提出相应冲突化解机制[2]。

一方面房屋拆迁引发社会冲突,另一方面拆迁致富案例也不胜枚举。工薪阶层职业生涯的工资总收入低于一些地区拆迁补偿款,这些拆迁户生活水平发生了翻天覆地的变化。拆迁户比非拆迁户消费更高,但其消费具有异质性,拆迁后仍自有住房拆迁户的各类消费远高于非拆迁户[3],拆迁后租房居住拆迁户的消费水平并没有显著提高[4]。因拆迁而变动的消费能否影响拆迁户幸福水平?拆迁能直接影响拆迁户幸福水平吗?本文研究目标就在于回答这两个方面的问题。

研究发现:首先,就拆迁后仍然自有住房拆迁户而言,拆迁提高了当年主观幸福感,但拆迁两年后主观幸福感恢复到之前水平。就拆迁后租房居住的拆迁户而言,拆迁对主观幸福感不构成影响。其次,拆迁通过消费影响自有住房拆迁户当年主观幸福感。最后,拆迁大幅提高了自有住房拆迁户当年消费水平,从而提高了主观幸福感。拆迁两年之后,自有住房拆迁户消费恢复到拆迁之前水平,从而使主观幸福感恢复到拆迁之前水平。本文结构依次如下:拆迁影响主观幸福感的理论机制分析、研究方法与数据处理、实证结果分析、结论与评述。

二、拆迁影响主观幸福感的理论机制分析

(一)可用享乐回归理论解释拆迁对主观幸福感的影响

享乐回归理论[5]核心思想可表述为:无论是正外部事件还是负外部事件影响幸福水平都是短暂的,原因在于人们会逐渐适应外部事件从而使幸福程度恢复到原有水平。大量经验研究验证了该理论的合理性,例如,Silver(1982)[6]研究发现虽然遭遇脊髓创伤而残疾的患者短期(一周时间)具有较强负面情绪,但是两个月之后幸福水平恢复到患病之前。Lucas(1996)等[7]研究发现前两个月之内发生的外部事件对现有幸福构成影响,而更久远外部事件不构成影响。Bonanno(2014)等[8]研究发现就算是配偶死亡这样重大外部事件冲击,人们的负面情绪最终也会逐渐消失。Myers(1992)[9]指出外部事件冲击影响幸福持续时间取决于人们适应能力,人们适应能力越强,外部事件影响幸福持续时间就越短,反之越长。但是无论持续时间是长还是短,幸福程度都会恢复到外部事件发生之前水平。

Scollon(2006)和Diener[10]实证研究发现长期幸福水平存在差异,然而传统享乐回归理论难以解释这一现象。Diener(2006)等[11]提出了基点非中性假说,在此基础之上对享乐回归理论进行修正,以此解释长期幸福为什么存在差异。享乐回归理论认为每个人都具有幸福基点(平凡生活幸福水平),该基点不受外部事件冲击影响(基点中性)。虽然外部事件冲击改变了人们幸福程度,但是当人们适应了外部事件之后幸福程度会回归到基点水平。而基点非中性假设认为,人们在适应外部事件冲击同时也会调整幸福基点,正外部事件冲击会提高幸福基点,从而提高了长期幸福水平,负外部事件冲击则会降低长期幸福水平。基点非中性假说还认为,调整幸福基点存在异质性,相同外部事件冲击有的人幸福基点调整得高,有的人调整得低,有的人可能不变。Lucas(2005)[12]研究发现,修正后享乐回归理论能解释为什么频繁失业导致失业者长期幸福水平下降。

房屋拆迁对于居民来说是一种外部事件冲击,可用享乐回归理论分析拆迁对居民幸福的影响。问题关键就在于房屋拆迁能否影响拆迁户幸福基点,如果拆迁对居民幸福基点不构成影响,那么拆迁就不会影响拆迁户长期幸福水平,就可用享乐回归理论分析拆迁对短期幸福的影响。 如果拆迁影响了居民幸福基点,那么根据基点非中性假设可知居民长期幸福就会受到影响,在此条件下由修正后享乐回归理论分析可知,拆迁不仅影响拆迁户短期幸福还会影响长期幸福。由此可知,一方面,享乐回归理论表明拆迁会影响短期幸福,而对长期幸福不构成影响;另一方面,修正后享乐回归理论表明拆迁不仅影响短期幸福,而且也会影响幸福基点,从而对长期幸福构成影响。因此本文提出两个相互排斥的假设1和假设2,以此判断是享乐回归理论还是修正后享乐回归理论适合用来解释拆迁对居民幸福的影响。如果假设1成立则适用于享乐回归理论,反之如果假设2成立则适用于修正后享乐回归理论。

假设1:拆迁影响短期幸福,但对长期幸福不构成影响。

假设2:拆迁既影响短期幸福又影响长期幸福。

(二)拆迁影响主观幸福感的路径分析

就国外研究而言,现代幸福经济学起源于“伊斯特林悖论”[13],该悖论是指国家越富裕,居民幸福程度越高,然而一个国家经济增长并没有伴随幸福提升。为了解释“伊斯特林悖论”,大多数学者从绝对收入、相对收入、持久收入以及暂时性收入等方面研究了收入与幸福关系。近年来“金钱能购买幸福吗?”逐渐被学界所重视,研究重点也由“收入影响幸福”转移到“消费影响幸福”领域。关注各类消费对幸福的影响:其一,关于日常生活基本消费能否提升幸福水平的研究。Thomas(2010)发现增长的基本消费显著提升了穷人幸福感而不影响富人幸福感,这是因为增长的基本消费让穷人生活更加舒适从而提升了幸福感。其二,关于体现社会地位的显性消费影响幸福的研究。Zhen(2018)[14]研究发现中国居民显性消费越高,幸福感越强。其三,研究体验消费对幸福的影响。体验消费是指消费中不断获得的体验经历,例如旅游消费、娱乐消费和文化消费等。Zimmermann(2014)[15]发现美国居民体验消费和显性消费显著影响幸福感。

现有文献也深入研究了消费与幸福的关系,国内研究发现增长的无论是消费还是收入都能显著提升幸福感,而花钱比赚钱更有利于提升幸福感[16],消费绝对值和相对值对幸福感存在显著正向影响[17]。就消费类型与幸福感关系而言,休闲消费对生活满意度有显著正向影响(宋瑞,2014)[18],文化消费是实现金钱向幸福转化的重要路径(张铮和陈雪薇2018)[19],人情消费与幸福感呈现典型倒U形关系[20-21]。现有文献验证了消费对幸福的影响,在此前提下本文将论证拆迁之所以影响主观幸福感,原因在于拆迁改变了居民消费,从而影响主观幸福感。

房屋拆迁大幅提高了拆迁户收入水平,消费水平是否发生显著变化取决于拆迁后住房性质。对于拆迁后租房居住而言,因为拆迁户还没有购置新房或者还未入住安置房,出于谨慎动机即使获得不菲的拆迁补偿款也不会明显改变消费习惯,这种状态下拆迁就难以通过消费影响主观幸福感。对于拆迁后仍然自有住房拆迁户而言,因为没有购房压力,拆迁补偿款可能会显著影响短期消费水平,原因在于拆迁补偿款增加了短期收入而不是增加了持久收入,在这种状态下拆迁就通过消费影响短期主观幸福感。因为消费可能是拆迁影响幸福的中介变量,所以本文将要估计拆迁对消费的影响。根据现有文献的研究方法,本文把消费分为基本消费、显性消费和体验消费三个组成部分。而基本消费能否影响幸福取决于居民是富人还是穷人,因此本文把拆迁户分为两类,一类是房屋拆迁之后居住用房仍然归其所有,本文称为自有住房拆迁户;另一类是房屋拆迁之后租房居住,本文简称为租房居住拆迁户。根据拆迁户类型研究拆迁影响消费就转化为:一方面分析拆迁如何影响自有住房拆迁户消费,另一方面分析拆迁如何影响租房居住拆迁户消费,综上所述本文提出以下待检验的假设。

假设3:拆迁影响主观幸福感的路径是消费。

假设4:拆迁能显著提高自有住房拆迁户短期消费。

假设5:拆迁不影响自有住房拆迁户长期消费。

三、研究方法与数据处理

(一)研究方法

检验究竟是假设1还是假设2能解释拆迁对幸福的影响,本文依次使用倾向值配对法研究拆迁影响幸福的短期效应,倍差法研究拆迁影响幸福的长期效应。就倾向值配对法而言:首先,根据研究需要和倾向值配对原理,房屋拆迁实施之后可把居民分解为拆迁户(处理组)和非拆迁户(控制组)两个群体,其中,拆迁户可以进一步分解为自有住房拆迁户和租房居住拆迁户。采用Logit模型或Probit模型估计出居民房屋被拆迁的概率(倾向值),具体估计方程为P(D=1|X)=P(X),其中D为房屋拆迁虚拟变量,等于1表示房屋被拆迁。协变量X表示影响房屋拆迁的因素,选取协变量X必须满足条件独立性假设,也就是说给定协变量X条件下,幸福水平与房屋拆迁相互独立,这是配对估计无偏性的前提条件;其次,根据拆迁概率把拆迁户和非拆迁户进行匹配,构建拆迁户如果未被拆迁时的幸福期望,也就是反事实幸福期望如(1)式所示,其中H为幸福变量,E(·)为期望函数。(1)式左边表示拆迁户i如果未被拆迁时的幸福期望。由条件独立性假设可知只要拆迁户i和非拆迁户j通过倾向值进行匹配,那么拆迁户i反事实幸福期望可由非拆迁户j幸福期望表示。匹配规则有最近配对法、半径配对法以及核配对法等,本文采用最近配对法进行匹配。最后,根据拆迁户幸福水平和反事实状态下的幸福水平则能估计出拆迁对主观幸福感的影响(ATE),如(2)式所示。值得一提的是,只要配对估计都用相同年份的房屋拆迁虚拟变量和幸福变量,那么配对估计结果就反映了拆迁对当年幸福的影响,即拆迁影响幸福的短期效应。

就倍差法研究拆迁影响幸福的长期效应而言,需要用到面板数据进行估计,这是因为面板数据拥有拆迁前后居民幸福变量。倍差法基本思路是拆迁实施之前,所有居民都没有经历房屋拆迁,房屋拆迁实施之后一些居民经历了房屋拆迁成为拆迁户(处理组),而另一些居民仍然没有经历房屋拆迁成为非拆迁户(控制组)。倍差法估计方程如(3)式所示,其中Ti为时间虚拟变量,Ti=0和Ti=1分别表示拆迁之前和拆迁之后,估计系数β1就是拆迁影响幸福的长期效应。当面板数据时间跨度越大,β1反映拆迁对幸福的影响时间就越长。

E[Hi(D=0)|Di=1,Pi(X)]=E[Hj(D=0)|Dj=0,Pj(X)]

(1)

ATE=E[H(D=1)-H(D=0)|D=1,P(X)]=E[H(D=1)|D=1,P(X)]-E(H(D=0)|D=0,P(X)]

(2)

Hi=β0+β1(Di×Ti)+β2T+β3Di+Xiη+ui

(3)

Hi=α+α1Di+Xiη+εi

(4)

Hi=λ+λ1Di+λ2consumptioni+Xiη+εi

(5)

就检验假设3(拆迁影响主观幸福感的路径是消费)而言,本文采用中介效应模型分析消费是否是拆迁影响主观幸福感的中介变量。由于因变量幸福具有定序变量特征,故本文采用定序Logit回归进行估计,估计方程如(4)式和(5)式所示。如果拆迁显著影响幸福,那么(4)式中估计系数α1应该与0有显著性差异。由(5)式所示,估计方程中加入了消费变量(consumption)之后,如果(5)式中估计系数λ1不显著而λ2显著,那么表明控制住消费之后拆迁并未影响幸福,这表明拆迁通过消费影响幸福,也就是说,消费是拆迁影响幸福的中介变量。值得一提的是,(5)式没有使用拆迁与消费的交互项识别消费是否是中介变量,原因在于本文检验发现拆迁、消费以及交互项之间存在多重共线性问题。就检验假设4和假设5而言,分别使用倾向值配对法和倍差法分析拆迁对消费的影响。

(二)数据处理与变量说明

数据来源于北京大学中国社会科学调查中心的《中国家庭追踪调查(CFPS)》数据。CFPS数据重点关注中国居民的经济与非经济福利,包括经济活动、人口学特征、家庭消费状况、房屋拆迁、幸福等诸多变量。CFPS数据由村/居问卷、家庭成员问卷、家庭问卷、少儿问卷和成人问卷构成,该数据是一项全国性、大规模、多学科的社会跟踪调查项目。CFPS数据样本覆盖25个省/市/自治区,目标样本规模为16000户,调查对象包含样本家庭中全部家庭成员。经2010年基线调查界定出所有基线家庭成员及其今后血缘/领养子女将作为CFPS基因成员成为永久追踪对象。在2012年、2014年以及2016年进行了追踪调查,并且发布了相应的调查数据。

就因变量幸福的选取而言,根据文献常用方法[22]选取CFPS数据中主观幸福感作为因变量。处理该变量时要注意以下两点:其一,幸福变量存在性问题。一方面因为2012年CPFS数据中没有收集幸福数据,所以使用2010年、2014年和2016年三轮数据研究拆迁与主观幸福感关系。另一方面这三轮数据包含幸福变量样本量依次为31759、31392和815。由于2016年数据中幸福样本量较少,因此倍差法估计拆迁影响幸福时仅用2010年和2014年两年数据进行估计;其二,幸福变量测度性问题。是否幸福取决于主观感受,CFPS数据收集了人们对幸福的感受。2014年和2016年两轮数据采用0~10测度主观幸福感,数值越大主观幸福感越高,而2010年则采用1~5测度主观幸福感,本文把2010年居民主观幸福感乘以2转化为以0~10测度主观幸福感。

就拆迁自变量选择而言,2012年、2014年和2016年都有拆迁问题(“过去12个月,您家是否经历过住房拆迁?”),该问题可识别出拆迁户和非拆迁户。而住房问题(“您家现住房归谁所有?”)能识别出租房还是自有住房居住。通过这两个问题就能识别出自有住房拆迁户和租房居住拆迁户。因为2010年是CFPS起始调查年份,所以拆迁由两个问题构成(“您家是否经历过住房拆迁?”和“住房拆迁发生在哪年?”)。通过这两个问题,一方面可识别出哪些居民在2010年经历了住房拆迁,为倾向值配对估计拆迁影响短期幸福提供了条件。另一方面也能识别出未经历拆迁的居民,为倍差法估计拆迁影响长期幸福提供了条件。

就中介变量消费的选择而言,根据现有文献划分方法(Thomas,2010;Zimmermann,2014)把居民消费划分为基本消费、体验消费和显性消费。CFPS数据收集了详细家庭消费数据,可以依次算出上述各项消费,其中,基本消费包括伙食费、邮电通讯费、水电气费、日用品费、房租费、取暖费、物业费;体验消费包括文化娱乐支出、旅游支出、保健支出和美容支出;显性消费包括汽车购置支出、高档用品和衣着支出。

就控制变量选择而言,现有文献研究发现收入、自感健康状况、婚姻状况变量显著影响幸福水平,这些变量就应该包含在控制变量之中。中国城乡差异可能导致城镇与农村主观幸福感受不同,故城乡虚拟变量也作为控制变量。此外文化程度、性别和年龄等变量也作为控制变量。

四、实证结果分析

(一)拆迁影响幸福的实证结果分析

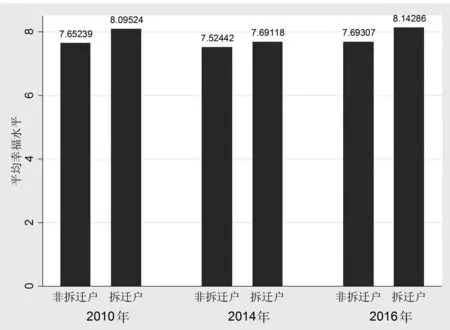

本文首先描绘了房屋拆迁与居民幸福分布状况,如图1所示。由图可知:首先,居民主观幸福感较高。无论是2010年、2014年还是2016年,也无论是拆迁户还是非拆迁户主观幸福感均值都在7.5之上,而主观幸福感最高值为10,这表明居民幸福感总体较高。其次,拆迁户主观幸福感高于非拆迁户。在2010年、2014年和2016年三年拆迁户主观幸福感分别是非拆迁户的1.057倍、1.022倍和1.058倍,这表明拆迁户主观幸福感更高。最后,居民幸福感存在小幅波动。拆迁户主观幸福感从2010年的8.095小幅下降到2014年的7.691,之后又小幅上升到2016年的8.142。与此同时,非拆迁户主观幸福感从2010年的7.652小幅下降到2014年的7.524,之后又小幅上升到2016年的7.693。

图1 拆迁与居民幸福分布

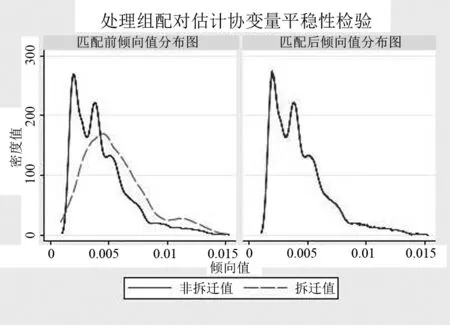

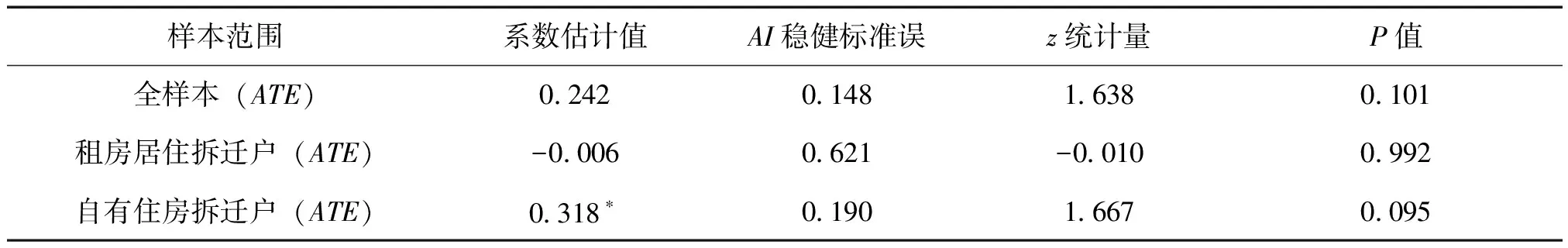

采用倾向值配对估计拆迁影响幸福短期效应如表1所示。值得强调的是:其一,表1是采用2014年数据进行倾向值配对估计的实证结果,这是因为2014年拆迁户具有幸福数据的样本量为408户,而2010年和2016年这个样本量分别为63户和7户,样本量小要么估计结果可信度不高,要么估计结果不存在。其二,倾向值配对估计结果是否平稳,取决于配对后非拆迁户幸福能否是拆迁户反事实状态下幸福代理变量。本文汇报了配对估计平稳性检验,如图2所示没有匹配之前拆迁户与非拆迁户倾向值分布图具有明显差异,而匹配之后两者之间倾向值分布重合,这表明非拆迁户幸福是拆迁户反事实状态下幸福代理变量。通过平稳性检验在于拆迁户样本量仅为408户,而非拆迁户样本量高达30981户,这使得从非拆迁户中更容易找到与拆迁户相似样本,从而通过平稳性检验。

图2 配对估计平稳性检验图

表1 拆迁对当年幸福的影响

由表1可知:其一,就自有住房拆迁户而言,拆迁确实能影响短期幸福。房屋拆迁之后自有住房拆迁户幸福程度比之前提高了0.318,而且在10%置信水平上显著,这表明拆迁能影响自有住房拆迁户的短期幸福。其二,就租房居住拆迁户而言,拆迁对短期幸福不构成影响。虽然拆迁之后租房居住的拆迁户幸福程度比之前下降了0.006,但是并不显著,这表明拆迁并不能影响租房居住拆迁户短期幸福。

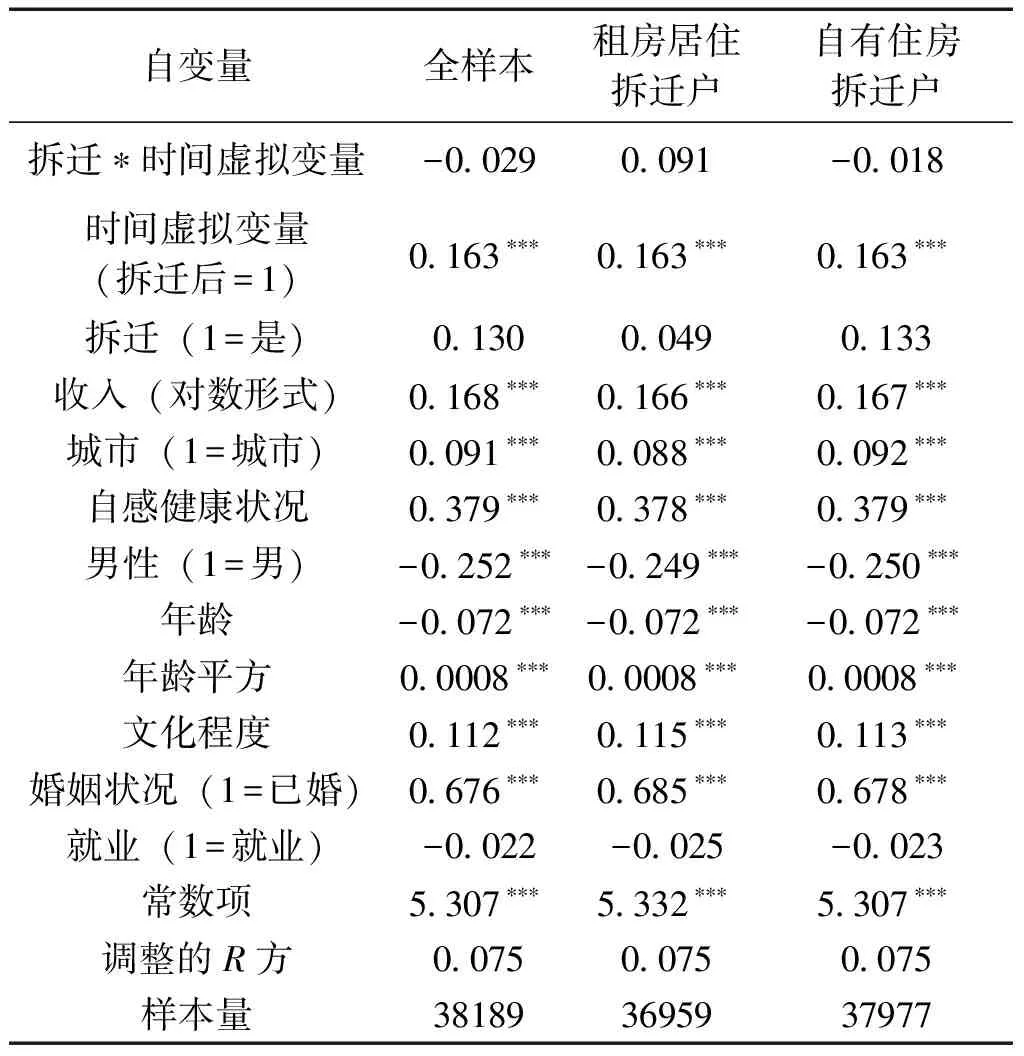

采用倍差法估计出拆迁影响幸福的长期效应,如表2所示。值得强调的是:表2估计了拆迁两年之后对幸福的影响,这就是本文拆迁影响幸福的长期效应。具体步骤为:首先找出2010年始终没有经历拆迁的家庭,其次根据2012年数据识别出这些样本中哪些家庭在2012年经历了房屋拆迁成为拆迁户,哪些家庭仍是非拆迁户,把2012年拆迁户和非拆迁户的信息匹配到2014年的数据之中,从而使用倍差法测算拆迁两年之后对幸福的影响。

由表2可知,拆迁两年之后对幸福不构成影响。一方面,拆迁两年之后租房居住拆迁户的拆迁与时间交互项参数估计值(0.091)不但较小而且不显著;另一方面,拆迁两年之后自有住房拆迁户的拆迁与时间交互项参数估计值(-0.018)也较小而且也不显著。这表明无论是自有住房拆迁户还是租房居住拆迁户,拆迁两年之后都没有显著影响幸福水平。控制变量参数估计值与现有文献基本一致,说明表2结论可信度较高。

表2 拆迁两年之后影响幸福的实证结果

综上所述,就自有住房拆迁户而言,拆迁显著影响了当年幸福,但拆迁两年之后对幸福不构成显著影响。因此,自有住房拆迁户符合假设1的论述,即拆迁影响短期幸福,但对长期幸福不构成影响。就租房居住拆迁户而言,拆迁既不影响短期幸福,也不影响长期幸福,这表明租房居住拆迁户既不符合假设1也不符合假设2。因此,在下文分析中仅对自有住房拆迁户进行研究。

(二)拆迁通过消费影响主观幸福感的实证结果分析

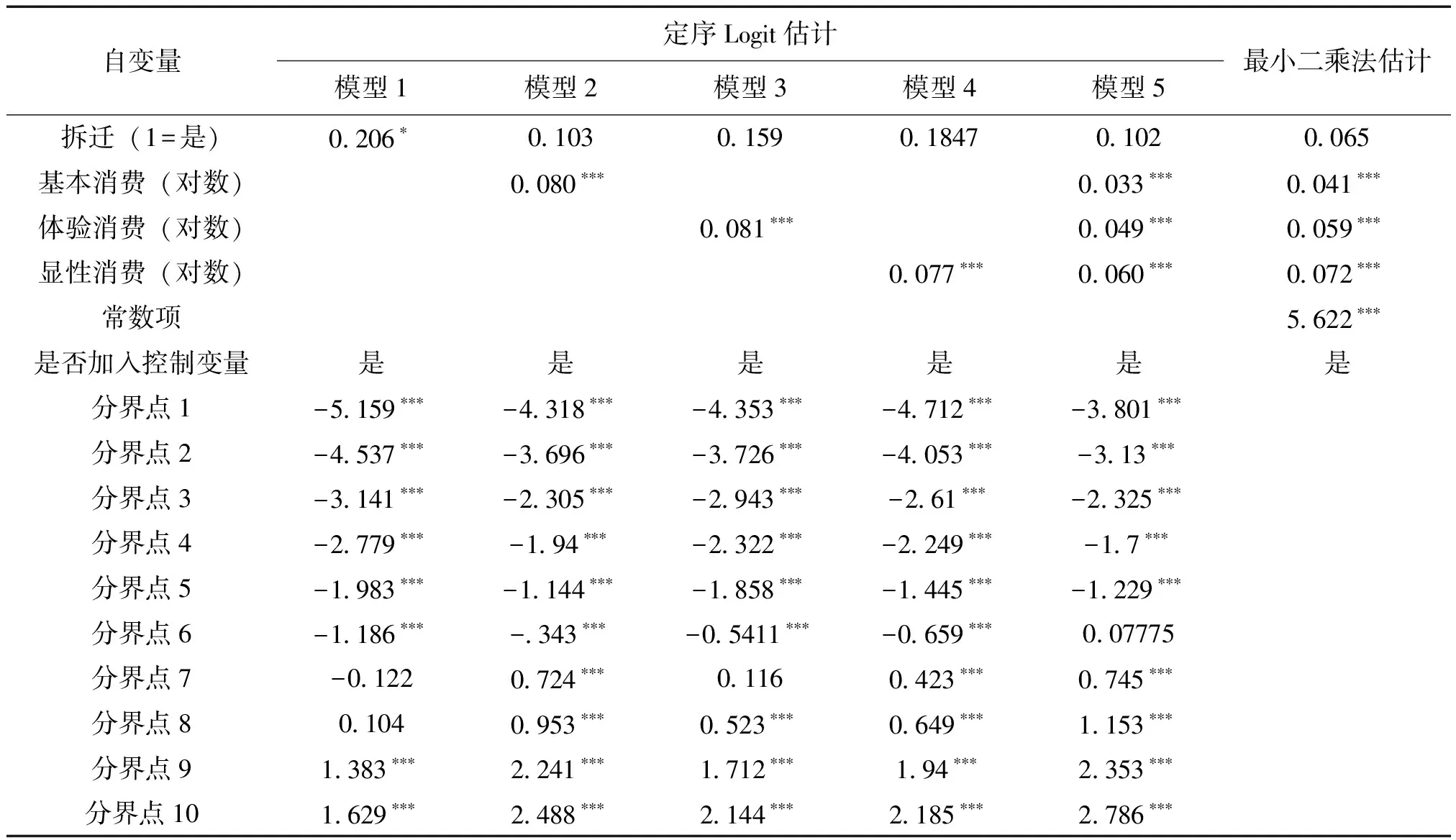

因为拆迁仅影响自有住房拆迁户短期主观幸福感,所以实证分析仅限定为自有住房拆迁户,采用定序Logit模型对(4)式和(5)式方程进行参数估计的实证结果如表3所示,同时还汇报了最小二乘法参数估计值。由表3可知:其一,拆迁显著影响自有住房拆迁户的当年幸福。当没有加入各类消费项时,拆迁在10%置信水平上显著影响自有住房拆迁户的幸福,该实证结果与表1中倾向值配对估计结论一致。

其二,消费是拆迁影响幸福的中介变量,这表明假设3成立。如表3所示,当加入基本消费变量时,拆迁参数不但由0.206下降到0.102,降幅为50.07%,而且参数没有显著性,这表明拆迁可通过基本消费影响幸福水平。当加入体验消费变量时,拆迁参数由0.206下降到0.159,降幅为22.7%,而且参数也没有显著性,表明拆迁也可通过体验消费影响幸福水平。当加入显性消费变量时,拆迁参数由0.206下降到0.185,降幅为10.2%而且参数也没有显著性,表明拆迁也可通过显性消费影响幸福水平。依次加入基本消费、体验消费和显性消费,导致拆迁参数降幅依次为50.07%、22.7%和10.2%,这表明拆迁主要通过基本消费影响幸福水平。

其三,各项消费对幸福的影响程度不同。由于定序Logit模型的估计参数不能直接反映边际效应,故本表汇报了最小二乘法参数估计的实证结果。由表3可知,基本消费、体验消费和显性消费参数估计值依次为0.041、0.059和0.072,而且在1%置信水平下显著,这表明显性消费对幸福的边际影响最大,体验消费次之,基本消费影响最小。

表3 拆迁户通过消费影响当年幸福的实证结果

(三)拆迁影响消费实证结果分析

拆迁影响自有住房拆迁户当年消费实证结果,如表4所示:其一,拆迁提高了短期消费。无论是基本消费、体验消费还是显性消费,参数估计值都显著大于0,这表明拆迁提高了自有住房拆迁户当年的各项消费,该结论与现有文献研究结果一致。其二,拆迁提高了各项消费的幅度。拆迁使得当年的基本消费、体验消费和显性消费依次提高了68.14%、13.94%和38.45%,表明拆迁对当年基本消费的幅度影响最大,显性消费次之,而体验消费最弱。

表4 拆迁影响当年消费的实证结果

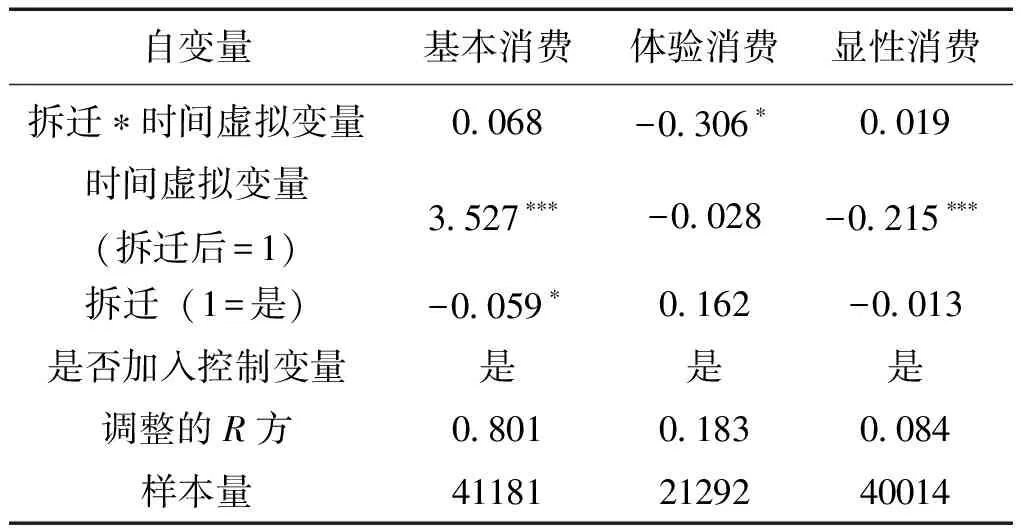

把拆迁户限定为自有住房拆迁户,借助CFPS数据,采用倍差法估计出拆迁两年之后对消费的影响,如表5所示。其一,拆迁两年之后对基本消费和显性消费不构成影响。拆迁两年之后基本消费和显性消费的参数估计值依次为0.068和0.019,不但参数估计值较小而且不显著,这表明拆迁两年之后基本消费和显性消费与拆迁之前并没有显著差异。其二,拆迁两年之后显著降低了体验消费。拆迁两年之后体验消费下降了30.59%,而且在10%置信水平上显著,表明拆迁两年之后体验消费显著低于拆迁之前。

由此可知,就自有住房拆迁户而言,拆迁提高了短期基本消费、体验消费和显性消费,说明假设4成立。拆迁两年之后对基本消费和显性消费不构成影响,说明假设5成立。但是拆迁两年之后显著降低了体验消费,说明拆迁对长期体验消费的影响不符合假设5的论述。

综上所述,拆迁大幅提高了自有住房拆迁户的短期消费,而长期各类消费(基本消费和显性消费)要么不受影响,要么显著下降(体验消费),这表明自有住房拆迁户因为拆迁而提高的短期消费可能是一种冲动消费行为。

值得强调的是由表5可知拆迁两年之后使得自有住房拆迁户的体验消费显著下降了30.59%,而由表3可知体验消费显著影响幸福(0.059),由此可知拆迁两年之后,自有住房拆迁户幸福水平应该显著下降了。然而表2中拆迁两年之后,自有住房拆迁户幸福水平虽然下降了(-0.018),但是并不显著。这两者之间并不矛盾,例如,CFPS数据中2014年自有住房拆迁户平均的基本消费、体验消费和显性消费依次为68692元、2434元和20298元,体验消费相对于基本消费和显性消费而言较小,从而对幸福的影响较弱。因此拆迁两年之后,虽然自有住房拆迁户的体验消费显著下降了,但是主观幸福感并不受影响。

表5 拆迁两年之后对消费的影响

五、结论与评述

本文研究了拆迁对主观幸福感的影响,研究发现:其一,就拆迁后仍然自有住房拆迁户而言,拆迁提高了当年主观幸福感,但拆迁两年之后主观幸福感恢复到拆迁之前水平。就拆迁后租房居住拆迁户而言,拆迁对主观幸福感不构成影响。其二,拆迁影响自有住房拆迁户当年主观幸福感原因归咎于当期消费显著变化。其三,拆迁大幅提高了自有住房拆迁户当年消费水平,而拆迁两年之后消费水平又恢复到拆迁之前,这一方面表明拆迁是通过影响消费水平从而作用于主观幸福感,另一方面表明自有住房拆迁户可能存在冲动消费行为,因此政府引导拆迁户进行合理消费具有重要意义。

基于本文研究结论提出以下建议和意见。一是政府要引导拆迁户进行合理消费。本文研究发现拆迁后自有住房拆迁户的当年消费显著提高,两年之后恢复到拆迁之前水平,这表明拆迁户可能存在冲动消费的行为。政府应该充分调动村委会或居委会这样的基层组织,向拆迁户宣传拆迁后因冲动消费而陷入困境的反面案例,以降低拆迁户冲动消费的动机。一些拆迁户因为获得了房屋补偿款而购买家用轿车,体现身份的奢侈品如钻戒、皮大衣等,这些商品与拆迁户日常生活关联性不大,属于冲动消费的范畴。居委会或村委会应该多做拆迁户思想工作,让他们丢弃生活上攀比的不良风气。二是社会不要期望拆迁能提高拆迁户幸福水平。就仅有一套房屋的居民而言,拆迁不影响主观幸福感,就拥有多套房屋的居民而言,拆迁通过消费仅提高了居民短期幸福感。三是政府应该鼓励在房屋拆迁补偿中尽量采用房屋产权置换方式,这使得拆迁户的资产始终是不动产,从而可以有效避免冲动消费行为。