区域民间音调与“准曲牌”现象

项阳

【摘 要】 中国传统社会因相对稳定的亲缘关系,在千百年间生成区域社会民众有高度文化认同、特征明显、后世认定为类型多样的民间音调,人们依此不断锤炼并创造发展,在日常生活和民间礼俗中,以音声技艺形态表达一方百姓喜怒哀乐之情感诉求,从而生生不息。其特征是曲调框架结构既有变形又相对稳定,依此不断创制新词。人们依相关内容命名“这一首”,在词曲结合以及传唱中,无论曲格还是词格都会产生相应变化,形成多种“又一体”。这种找不到原初创制,却在其后发展中具备曲牌基本特征的创制模式被称之为“准曲牌”现象。产生于中华人民共和国成立前期的《东方红》,作为“又一体”的区域民间音调,正是这一现象的例证。这种现象在长期的社会发展过程中有着文化认同,为延续千余载、以曲牌为主导的音乐特色发展奠定了坚实的社会人文基础,值得学界深入探究。

【关键词】 区域民间音调;准曲牌;《东方红》;“又一体”;文学视角;乐学视角

一、何谓“区域民间音调”

中国传统音乐文化中有这样一种现象:在一个区域范围,生活在这片土地上的民众群体性口头创造,并在其流传和不断完善中,生发出多种区域民众耳熟能详、具有区域特性的民间音调,首以民歌样态存在。因社会民众亲缘关系相对稳定,而产生文化 认同,薪传代继。在社会发展过程中,人们会有新音调的创制,但能否积淀,则要历经区域民众认同且最终守成的民间音调才可 被确定为区域文化的有机构成。在县乡区域范围内,产生文化认同的音调绝非单一,却也不会太多。区域边界有大有小、有宽有窄,有的音调可能就是在当地具有凝聚力和影响力的多个村镇中产生,有些可辐射多个县区,这种音调的归属感是在其地长期发展而成的。区域民间音调受地理环境和方言习俗等多方面因素制约,一般情况下不会远距离扩散;也有一些区域民间音调受政治、经济等因素影响,走出“原产地”而风靡他乡,或称在更大范围传播,但其产地范围内这民间音调依旧会在民众中口口相传、生生不息、历久弥新地创造和承载。区域民众以一个或多个区域民间音调为基础,用于表达不同的主题和情感诉求,围绕“这一首”[1]民间音调不断创造。特别是因各地民间礼俗之需,诸如婚丧嫁娶、祈福祭祖等仪式庆典,都需要这些区域民间音调与之相须为用,这必然产生当地职业或半职业艺人为区域民众“代言”,形成一个个因区域民众礼俗而生存的群体,代代传承,夯实区域人群的群体记忆。如此,既有职业代言,又有广泛民众基础,区域民间音调方在区域意义上更加彰显。由于音声技艺具有稍纵即逝的时空特性,难以确定这些区域民间音调何时在这片土地上产生,我们所闻所见定是这些音调的当下样态,但其自身很可能承载区域音乐文化的“基因密码”,其旋律音调从久远的历史中走来,人们在具“活化石”意义的音调上不断填充歌词内容,其音调自身会在基本架构不变的基础上产生多种变形,成为表达区域民众心声的有效载体。或称区域音调在母题(母体)上不断创承延展。

音乐工作者到民间采风,将“遇见”的这一位演唱者和这一首民间音调连同歌词内容一并记录且命名,于是有了与这一次歌词内容和意境相吻合的定称。然而,区域民众会在这首音调上因不同场合和相关主题不断创造,唱词内容可以完全不同,词格也显差异,旋律小有变化,却万变不离其宗,符合中国曲牌音乐“旧瓶装新酒”“移步不换形”的创制原理,但这种样态与隋唐以降由官属乐人和文人专业创制的曲子又有差异。曲子由初创时词曲内容和意境相吻合的原曲定名,在社会上受到文人和乐人不断追捧,原曲名成“牌”,这首曲子旋律结构保持基本稳定,而歌词内容与牌的立意可以完全不搭界,保持基本词格生发出种种变化,这是文学界认定牌之“又一体”的意义所在。这种创制有文人参与,有初创定位,由曲成牌。而区域民间音调源头难寻,面对的是“这一首”,民间记录的唱词虽能依多种因素辨析孰早孰晚,却难以认定肇始。由于乐谱晚出,且有谱之时相当长时段未创制节奏和时值符号,只能从明清以降这曲谱有了节奏时值符号之后把握。换言之,在曲的意义上,更多是曲谱相对完善时的定位。文史学界对这种密切关联词的音调以“诗余”论,记录的是词,虽然也标记宫调,却多未以纸面把握曲谱,像姜白石“自度曲”词曲合一式的记录属凤毛麟角,由此可见文学界是将原本一体者重于一端。但既为一体,确应从词曲结合两方面认知。以区域民间音调为基础不断填撰新词,情景融合以抒怀,是先民千百年来形成的创作方法。这种创制方式被专业人士提升以用,以曲子词乃至曲牌形态影响后世专业音乐创作一千又数百载。然而,文人明确其与乐之关锁,侧重于词,以词牌定位,由此而创,显“独立”样态,但还是不可缺失一体观念。当曲子特色已成,既可独立存在,又成为新音乐体裁类型的“分子”,或称有机构成,与宫调、辙韵等多种理论齐头并进发展,开一代乐风。正因中国传统社会中有这种创造的文化土壤,在专业领域发展的同时,其在乡土社会中依旧有这样的创造机制延续,以至于生生不息。我们视其为中国传统乐文化中的“准曲牌”现象。

二、曲子与曲牌的发展

学界对曲子的探讨延续了一千又数百载,宋人王灼认定古歌—古乐府—曲子一脉相承[1],这是具大乐学观的认知,作为乐语或称乐言之歌词,是乐的有机构成。应看到,周代由于乐谱体系尚未完备,方会有《诗经》为文学独立样态,但《诗经》谓“诵诗三百、弦诗三百、歌诗三百、舞诗三百”(《墨子 · 公孟》),恰恰是明确乐的整体意义。

隋唐以降,曲子契合了区域民间音调创作模式,改造提升一路高歌,开创了上千载专业音乐新天地,王灼不知身后事,但曲子声名显赫。郭威《曲子的发生学意义》探讨了曲子从生发后既独立存在,又成为多种音声技艺体裁“分子”,对中国音乐文化传统的深远影响。[2]孙茂利《曲子的创承机制研究》认为曲子初创时词曲结合为一体,不以曲牌称,以曲子涵盖更为确切,而曲子之词称之为曲子词。[3]这曲子创制后,若因旋律音调以及唱词优美而被社会人士追捧,以初名名之,却依既有词格,曲存词异,生发出诸多变化者方可定为牌。文学视角定为词牌,乐学视角称为曲牌,其实一也[4],由曲子成曲牌,應是这样的创承方式。

曲子在隋代渐兴,唐代稍盛,宋代则繁声淫奏,殆不可数,王灼表述精准。由教坊专业乐人创造的诸宫调和杂剧等专业体裁类型多以曲牌为其“分子”,如此,曲牌既独立存在,亦直接参与了多种音声技艺形态的创造,成为中国传统音乐特别是俗乐形态领域的主导。唐以降,俗乐多归教坊,而教坊乐是宫廷和地方官府、特别是府州等高级别官府形成的庞大的国家用乐之俗乐网络体系。吴自牧的《梦粱录》称戏曲(杂剧)已成为南宋时期教坊乐之头牌,所谓“散乐传习教坊十三部,惟以杂剧为正色”[1];元代夏庭芝在《青楼集》中,更是将全国多处府州官属乐人所承载的音声技艺形态汇集,彰显元朝杂剧的领军样态。至明代晚期,戏曲多为曲牌体之组合,这曲子在青楼妓馆、瓦舍勾栏中更是风靡。当板腔体戏曲初显,呈现与曲牌体分庭抗礼之时,曲牌体戏曲仍有较大发展空间,既有昆曲一直延续,即便是采用板腔体的京剧、川剧、秦腔、豫剧等剧种中也仍有大量曲牌存在。由此可说,曲牌体戏曲存续上千载。

作为教坊乐系下的曲牌专业创制,文人是可靠的同盟军,他们浪迹于教坊属下多种场所与乐人相应和,且在参与创制时将众多已成曲牌聚拢,在韵脚、格律等多层面“雅化”。与此同时,曲牌在为用过程中被纳入不同的宫调系统,成为中国俗乐发展的“排头兵”。更有一群文人甘愿为教坊乐人创制曲本,《录鬼簿》等著作对这个群体有专门记述。这种曲牌专业创承机制乃至雅化现象,至清晚期一直存在。

三、“准曲牌”现象

明确了曲牌的发生与发展,我们再来对准曲牌现象进行辨析。首先应把握区域民间音调的自身意义。应明确并非所有区域民间音调都有转化为曲牌的潜质,应该是相对复杂、具有小调意义的民间音调形态更具转化特征。曲子类型结构参差,变化丰富,能够以准曲牌论者,是区域社会民间音调发展到相应阶段的产物,虽然依旧是不知其源。还应明确,唐之前乐府亦有杂言一类,如《上邪》即如此,只是该类杂言形态在其时占比不似齐言为重。这是我们认定具有复杂性的区域民间音调为准曲牌现象的道理所在。

准曲牌已具备曲牌的基本特征,只是无初始之“原”,可以把握生发这种民间音调的区域范围,却不具备成牌后向专业化发展的特征。换言之,准曲牌具备曲牌的基本特征,却未有进一步发展提升。区域民众对准曲牌有强烈的文化认同,对其基本旋律耳熟能详,却未知首创。毕竟这种心口相传的音调在漫长时段内缺失具体记载,且长期只是记录其歌词部分。我们在陕北考察所见,伞头(秧歌领头人)手中本本上有对应不同场合所用唱词记录,却无乐谱,但当其进入民间礼俗现场,随口演唱,便使本本上的唱词立体、鲜活起来—这就是区域民间音调之所在,伞头们在区域民间音调基础上既承又创,可谓区域民间音调之“代言人”。鉴于音声技艺形态的时空特性、以及处于社会底层民众对区域民间音调多以口头承载,难说有谁能够将历史长河中区域民间音调所承载的歌词完整记录,更多是以近期和当下论。

准曲牌有着强大的区域社会基因特征,当地人认同,相近区域的人们很容易辨析其原初地。我们在山西临县和柳林考察时,听到一首非常熟悉的秧歌调,伞头明確告知:这是河西的(意即黄河西岸榆林地区)。曲牌若不是有曲词记录,人们真是难以把握原初之地。从旋律结构乃至调式、调性等层面考量,两者相通;依曲填词,两者一致;从词格意义上说,有基本词格与诸种“又一体”存在;这辙韵是在民众语言实践基础上进行专业归纳提升,或称提升后反馈民间,毕竟准曲牌唱词创制者是区域民众中的“专业人士”。

从旋律特征意义上需有辨析。曲牌属专业音乐创制,曲谱在明清时期有一定量存世,虽然文学界认定为“诗余”,但毕竟曲牌音调一直在用。清代无论《九宫大成南北词宫谱》还是诸种戏曲腔谱[2]均可见曲词联体样态,而《御定词谱》《御定曲谱》虽也涉及乐,却是重文学样态。对于准曲牌的记录,显然更多是通过音乐工作者20世纪以来的采风,以及国家编纂集成志书,诸如《民间歌曲集成》诸卷本,方有“这一次”的完整记录。但是通过综合多种志书和非遗项目实地考察,我们发现,准曲牌在旋律有基本句式和结构的样态下生发延展出多种变化,无异于从文学视角认知的“又一体”,这当然是从词曲结合整体看更加明晰。有旋律音调视角,我们方可看到哪些属乐学意义上的“偷声”“繁声”“促拍”与“减字”,哪些属调式交替、“借字”等,以上是曲牌与准曲牌的相通点。

准曲牌这种样态具备曲牌产生之后特别是独立存在时之基本特征,两者之不同在于,准曲牌仅停留在以上辨析的诸多层面,却难以提升,仅作为民间样态生生不息;但曲牌在相当长时段以国家用乐机构—教坊体系为中心,从宫廷到各级官府上下相通式的发展,在文人和专业乐人团队对曲牌生成之后全方位提升,首重“雅化”,包括依韵规范、平仄定位、固定词格等。曲牌雅化之后纳入不同宫调体系,可独立演唱,又成就了诸宫调等音声技艺形态,且为杂剧创制奠定坚实基础。在发展过程中,这些曲牌还可脱离歌词以器乐形态独立演奏并依宫调以行组合,所谓套曲之大曲结构都是其主导性的存在。

准曲牌和曲牌都存在同曲异名、同曲变异现象。就同曲异名来讲,虽然两者有共性却是特征各异。准曲牌由于缺失早期定称,多是音乐工作者采风考察对承载对象在这个时间所承载的“这一首”定名,而另一时间和地点、另一承载者、在另一文化空间受访时唱相同音调,但内容截然不同,如此定名,也是区域民间音调的普遍性意义;至于曲牌同曲异名有很多实例,但其所涉因素较前者更为复杂,毕竟进入教坊体系后传播更为广泛,异地传承会增加更多的模糊空间。尚有因朝代更迭,在传承过程中,人们依曲牌新词以定称的现象,如唐代曲牌《鹊踏枝》在宋代被称为《蝶恋花》等应属此类。问题是,人们依曲牌填词创制,也常在创制时明确既有牌名再予新名,意在告知世人是以这只曲牌(词牌)为本的创制,然传抄或传唱中会有简单化表述,即以新创意境定称,这便会出现同曲异名。至于同曲变异者,实为曲牌重要特色,特别是在进入多种声腔的戏曲曲种时,因方言差异等因素呈现变化,便会在有些音位上“变形”。还应看到这曲牌原本多为声乐曲,却因缘际会产生器乐化形态,这要归结为音乐体裁的应用,由一个曲牌主导衍生出多个密切相关的曲牌,呈现族属关系,或独立、或用于套曲之中。如由《醉太平》生发出《乐太平》《醉乐太平》《翠太平》等[1],辨析这几首曲牌的旋律结构会发现,其在调式、调性、句式结构、旋律型乃至板式方面既有相通又有变化,曲牌音乐中这种例证并不鲜见,由此,在曲牌与板腔体之间是否有内在关联性,也应认真和深入辨析。

中国传统社会区域民间音调准曲牌现象,与乡间区域社会丰厚的文化土壤密切相关,成为专业人士创制曲子取之不尽的源泉。专业人士创制新曲,原初词曲一体受追捧后成牌生发出若干“又一体”之变化,显以民间创造方式为本。王灼明确曲子发生学意义,由于曲谱在其时尚未大范围流行,或称文人更多记录文学部分,将与其一体的旋律以“诗余”论,导致人们在相当长的历史阶段难以认知准曲牌现象之存在。太常官员探究乐之本体(律调谱器)颇具“独立”意义,却难现词曲一体整体把握,不能不说是历史的遗憾。当下乐谱系统完备,无论用曲谱记录、还是以科技手段将词曲一体活态记录,从历史人类学视角探究准曲牌存在的深层内涵便意义彰显。

四、民歌电影《东方红》中

区域民间音调与准曲牌的存在

在我们不断对民间礼俗用乐的活态考察中,区域民间音调概念逐渐清晰,由此提出应建立“区域民间音调学”[2],认定这种视角可对中国传统音乐文化的深层认知有益。我在广西柳州考察时,当地一位“歌王”讲他的演唱所用音调也不知道是谁创制,从小听当地民歌手唱的就是这些“调调”。在对歌现场,他用这几个调调既演唱老辈人传下来的歌词,也依调即兴填词演唱,将他所见情景人物纳入其中。我回到北京后,歌王寄来了他新创民歌打印本,未标名称的唱词达百首,全本就用当地流行的这几首调调,这显然是在当地民众认同的经典音调之上对唱词内容的不断“更新”。在青海莲花山花儿会上,一位民歌手用我儿时耳熟能详的《毛主席来到咱们农庄》音调演唱,但歌词内容完全不同,询问后得知这是陇东调,民歌手可依此调随意填词。在陕北绥德、清涧和米脂考察时,我多次听到当地伞头在不同场合用同一首秧歌调诠释不同对象。民歌手掌握该区域多种民间特色音调,对应的既有齐言亦有杂言。当地文化干部告知,伞头对歌时,谁能在即兴编词能力上更胜一筹,定会得到民众青睐,而现在的青年歌手这种能力却“嫩得很”。值得思考的是,“采风”者面对“这一次”“这一首”,有意无意地忽略或称淡化了区域民间音调一曲多变现象。

陕西省文化厅非遗处的专业干部在一次聚会中将他掌握的《骑白马》这首民歌前后的演化唱予大家,这首调调难说由谁初创,陕北农民李有源在《骑白马》音调基础上创作出《东方红》,被当时在延安的文艺工作者“发掘”后,逐渐使这首调调传遍全国。

2015年,以这首区域民间音调为主导脉络的民歌电影《东方红》对这种准曲牌现象进行了较为详尽的释解。这部影片以李有源和腊腊的爱情故事为主线展开,涉及多首延安地区或称陕北“流传千年”的区域民间音调,以最终成为《东方红》的这一首音调为主导,展现该曲不断应用和发展的脉络。若将《东方红》定位为一首,影片中这首区域民间音调至少有八种以上不同变体(电影解说词称,1945年延安文艺工作者收集到八段歌词的《东方红》,应是以分节歌形式存在)。说变体是从词和曲两方面、或称词曲结合考量。从词的视角,第一种词格結构是3+3+7+7+4+7=31,人辰辙;第二种是7+7+9+7+4+8=42,人辰辙;第三种是3+3+9+9+4+7=35,人辰辙;第四种是3+3+11+7+4+7=35,江洋辙;第五种是3+3+8+7+4+7=32,中东辙;第六种是3+3+9+7+4+7=33,中东辙;第七种是3+3+8+7+4+6=31,摇条辙;第八种是3+3+9+7+4+7=33,人辰辙。

(1)麻油灯,亮又明,红豆角角双抽筋。红豆角角双抽筋,呼儿嗨呀,谁也不能卖良心。

(又一体)过了年,是新春,三哥哥今天要出远门。刮风下雨响雷声,忽而嗨呀,倒叫奴家不放心。(陕西省文化厅老师唱)

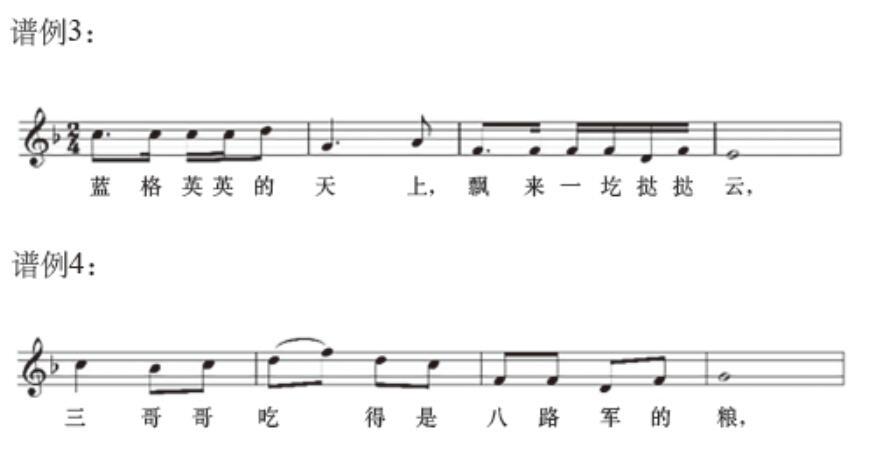

(2)蓝格英英的天上,飘来一圪挞挞云,三哥哥今天要出远门。刮风下雨响雷声,呼儿嗨呀,倒叫妹子我不放心。

(3)荞麦花,红彤彤,咱二人相好为了个甚?哥哥我今天要出远门,呼儿嗨呀,为你过上好光景。

(4)骑白马,挎洋枪,三哥哥吃的是八路军的粮。有心回家看姑娘,呼儿嗨呀,打日本就顾不上。

(5)东方红,太阳升,中国出了个毛泽东。他为人民谋生存,呼儿嗨呀,他是人民大救星。

毛主席,爱人民,他是我们的带路人。为了建设新中国,呼儿嗨呀,指引我们向前进。

共产党,像太阳,照到哪里哪里亮。哪里有了共产党,呼儿嗨呀,哪里人民得解放。

(6)山川秀,天地平,毛主席领导咱陕甘宁。迎接移民开山林,呼儿嗨呀,咱们边区一片红。

(7)三山低,五岳高,毛主席治国有功劳。边区办的呱呱叫,呼儿嗨呀,老百姓颂唐尧。

(8)边区红,边区红,边区的地方上没穷人。有的穷人移了民,呼儿嗨呀,挖断穷根翻了身。

明清时期,学界在总结词谱和曲谱之时,从文学层面把握母体关注“又一体”现象,但作为准曲牌难以确认哪是母体。上面这八种体式,涉及3+3+8+7+4+7=32的结构所用更频,相对规整,似可定为“母体”,在此基础上可有多种变化。

从曲谱或称从音乐结构和旋律意义上,亦可把握母体和“又一体”。准曲牌未知谁为母体,只有通过多种比较把握,相对合理判定,然后在此基础上辨析多种相通和相异。

前述认定前面两句3+3的结构为母体,这八首曲词其总数最少有31字,尚有32、33、35和42等多种体式。从对应意义上可看出其差异性,所以从曲谱或称从旋律和音乐结构意义上,当然也可以看出“又一体”。

3+3为头两句的形态,头两句是2/4拍,有四分音符、八分音符和二分音符三种,每句两小节,四小节共八拍(谱例1);第三句为四小节;第四句实词三小节半加一小节半弱拍起的衬腔;末句三小节。2+2+4+5+3小节,是这首调调的基本结构(谱例2)。

我们看到,31—42字的词格结构都未脱离这个调调的基本结构型,变化的多属时值和节拍。若不看曲调单纯把握词格结构,会有若干种“又一体”认知。然当词曲一体,亦是万变不离其宗,所谓“移步不换形”。真是应该从词曲一体或称从词和曲不同视角把握,再从整体意义上考量方更能认知曲牌意义所在。

曲的内在结构可以变通,但变通应在整体架构之内。如《东方红》所见,第一段歌词加衬腔,为不规整性腔体构成。衬腔显现区域特色,这首调调在相同位置上都有这个衬腔—“呼儿嗨呀”。使该衬腔成为其特有的存在,且融入整首歌调中。去掉这个衬腔也是顺畅的,却会缺失区域特色。

这首调调的基本型较为质朴,显现商徵交合,围绕基本旋律型以添“字”为主,这种添加稍显随性,这恰恰是曲子创制的民间态特征。在专业领域曲子成牌且被雅化之时,依旧会出现多种词格,变化相对规范。将称为《东方红》的这一首旋律结构与(2)(3)(4)相比,因词格变异导致曲的旋律框架不变情状下,节奏和时值出现较大变化,诸如(2)这头两句原本是四分音符、八分音符和二分音符的组合,却被变成有附点音符和十六分音符存在,但节拍整体时长和乐句框架结构无变化。若不是词曲对应,一个从未听过歌曲演唱的局外人仅从词格意义上真是难以辨析这么多歌词会与前面的“东方红,太阳升”归在相同乐句结构下(谱例3)。这应是“偷声”“繁声”样态,《御定词谱 · 凡例》云:“调以长短,分先后。若同一调名,则长短汇列,以又一体别之。其添字、减字、摊破、偷声、促拍、近拍、以及慢词,皆按字数分编。”[1]可见《御定词谱》也是明确乐之旋律意义,只是没有曲谱对应而已。其中也有减字例证,如(7)之末句。像(4)《骑白马》之第三句,原本7、8字句居多,但这里竟然有11字,定然使词格对应的音符产生时值和节拍变化(谱例4),使这首调调呈现丰富的变体样态。

在《中国民间歌曲集成 · 陕西卷》中,《东方红》系列归在小调类下,同类作品还有《走西口》《光棍哭妻》《五哥放羊》《三十里铺》《张生戏莺莺》《采茶》等十多種,小调为民歌类型之一,多种民歌教材认定这种形态是由职业和半职业艺人承载。因此,的确既有可能曾经是为官属乐人承载的形态,亦有区域民间艺人中职业群体承载者,或称这官与民之职业艺人有互动的存在。这些作品的曲调相对复杂,其演唱亦需注重技巧,小调类型民歌如何、又是何时产生值得思考。鉴于音声技艺的时空特性,应该讲自有国家用乐以来,便会产生承载国家用乐的官属乐人群体,虽然国家用乐重礼乐为用,但俗乐亦不可或缺。再者,国家用乐绝非仅限宫廷,这是必须明确的事实,从王庭到各级官府,都会有官属乐人职业群体存在。因此不必在这个问题上纠结,特别是在府州等高级别官府这个群体与社会的互动也是必不可少,小调产生不会太迟。小调类民歌,既有齐言又有杂言,乡间社会中承载礼俗用乐的职业乐人当然会将当地社会中长期打磨出来的音调保留为用,为生存之必需。

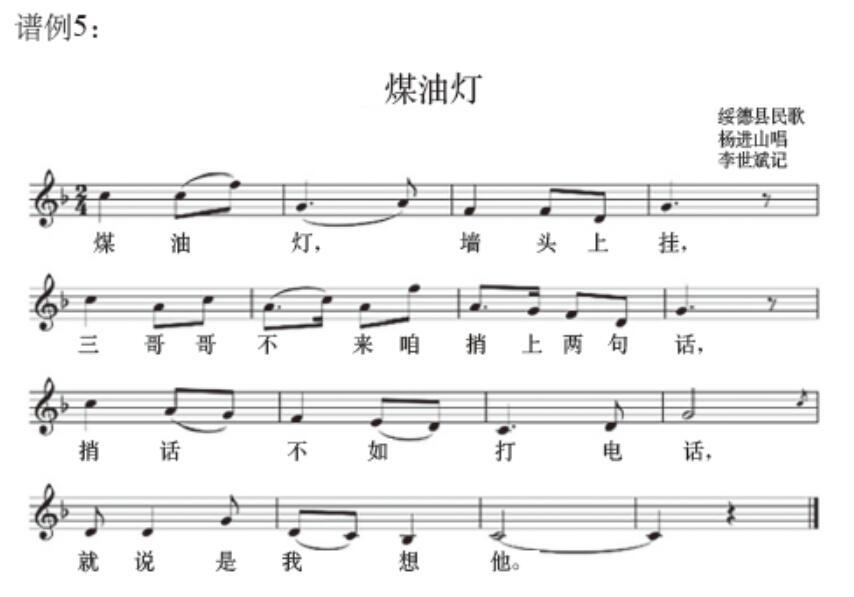

在《中国民间歌曲集成 · 陕西卷》中,以《东方红》为中心呈现系列的民间音调所涉及的区域是米脂、绥德、佳县等地[1],这些区域在当下属榆林市所辖,然而《东方红》的产生却是在延安,这是很有意思的现象:李有源所用音调是“外来”,还是延安地区亦为这首调调的中心区域,值得探究。米脂《探家》的旋律结构与《东方红》属基本相同略有差异,第三句“fa”音出现在重拍是一种变化,这一句的后半部分可见加花样态,亦可从旋律意义上视为“又一体”。佳县《移民歌》的旋律与《东方红》几乎完全一致;绥德的《煤油灯》虽然旋律结构与调式完全一致,但旋律线条中间部分却变化较大,可视为另一种“又一体”形态(谱例5)。

从电影版和《中国民间歌曲集成》对这首调调辨析,可以从乐本体、从旋律进行与唱词相结合的视角把握“又一体”的存在,这是我们刻意强调的。

专业音声领域曲牌亦有以上变化,但曲词须“雅化”,格律与声韵须规整,平仄有序。宫调体系与曲牌共同成长,在相对长时段中渐成规范,如同一曲牌在不同宫调中移动或称翻调,呈不同宫调为用,同一曲牌还可与其他曲牌“换头”“合尾”,尚有“犯调”形态,这些也是从曲和旋律结构视角把握。应该研究这些在大曲、说唱(诸宫调)与杂剧(戏曲)创制中的为用,把握乐学本体之丰富性内涵,这既是从文学视角和乐学视角认知的不同,也是教坊统系下曲牌为用和区域民间音调准曲牌现象的差异所在。区域民间音调所成之准曲牌更为“质朴”,亦未纳入宫调体系下为用,却为曲牌之生成创造了种种先决条件。

准曲牌形态如同生物学意义上的父母本系,其后代带着父母的“基因”既可在原发地悄然延续,亦因缘际会在生成后进入教坊统系下实施专业性规范发展;既以独立而完美的曲子形象示人,亦融入多种音声体裁,呈现丰富性变化。这些曲牌相当部分从府州郡县走出,因国家用乐之需归于太常麾下教坊乐系官属乐人承载,从而全国广布,成为新创之源泉,直至当下,传统音乐中仍有其生存和发展的空间。尚需关注的是,还应考量曲牌在国家用乐体制之下,仪式和非仪式为用的相关问题。仪式为用属礼乐范畴,进入这个系统中的曲牌,其音调相对固化,这是礼乐属性之所在;作为非仪式所用为俗乐范畴,特别是当承载这些曲牌的官属乐人们将其转化为区域音乐类型而存在,诸如说唱和戏曲等,当会受方言等多种因素影响,从而使曲牌之音调产生变化,这也是应考量的重要因素,毕竟这属于全国统一性向地方多样性的转化,而文学视角之于“牌”却不太会受这种状况的影响。区域民间音调和准曲牌现象因当下乡间社会亲缘、血缘、地缘关系依旧相对稳定,与多种礼俗依附共生而生生不息。民众对其有文化认同,这恰恰是音乐传统之有效生存空间,对其呵护,意味着传统延续;对其生存土壤有效成分消解,定会导致传统不再。乡村振兴应该与传统文化复兴理念相结合,使中国乐文化传统得以有效传衍。

责任编辑:李卫