本土摄影史的书写方法

周邓燕

【摘 要】 近10年来,中国摄影史研究现出两条路径,分别指向“图像证史”和“摄影的历史”。在全球视野的跨学科语境中,中国摄影史研究不是“去中国化”,考察摄影媒介本土化的历史应该成为本土摄影史研究的重心。追问摄影史的本土性,实际上是追问摄影实践的主体性问题。纽约现代艺术博物馆在1937年举办的“摄影:1839—1937”展览是欧美国家第一个摄影的媒介史调研,由此开启了20世纪摄影史的美国化进程。作为艺术史实践的经验与方法,该展采用的三个策略—策展人机制、现代主义美学原则和“大师叙事”—值得批判性、比较性借鉴,对中国摄影史主体本位话语构建具有一定参考价值。

【关键词】 摄影史;本土化;现代主义;媒介;实践主体

一、本土摄影史的“本土”所指

2011年,一部译著引发了国内研究者对本土摄影史范畴的争议。该书原名History of Photography in China, 1842-1860 [1],主编是英国收藏家泰瑞 · 贝内特(Terry Bennett),中文版书名被翻译成《中国摄影史1842—1860》,由中国摄影出版社出版。书的主要内容来自贝内特私藏西方摄影师拍摄的晚清影像,辅以拍摄者生平和作品信息考证。书中不少历史影像是第一次和中国读者见面,但拍摄者既是晚清社会的记录者,也是入侵者和猎奇者。这些外来者视角下的晚清影像应不应该纳入“中国摄影史”的范畴,成为此书引发争议的焦点。视觉文化学者、摄影收藏家和摄影批评家各执一词,但都没有在摄影史书写方法上提出操作性的建议。[2]

吊诡的是,在这场争议之后,“中国摄影史”渐渐变成了一个不太受欢迎的汉语表述。最近一些摄影展览和出版物甚至回避了“中国摄影”的提法。[3]笔者认为,“去中国化”或边缘化“中国”的措辞背后,是一种无意识的后殖民主义的恐慌,隐含表述者的文化身份焦虑,而产生这种焦虑的主要原因,是表述者所处的话语场域发生了变化。

近10年的中国摄影史研究和传播,与20世纪90年代的中国艺术实践有两个相似之处。第一,两者都受到市场的大力助推。90年代的中国艺术实践得到境外资本关注而走出国门,而近10年的中国摄影史研究和传播得到国内外影像藏家和拍卖行的关注和投入,部分藏家和拍卖行经营者身兼摄影史写作者身份,有的还兼任民营美术馆学术顾问。在官方摄影档案仍旧不向公众开放的现状下,拍卖预展和市场应对新冠疫情而催生的线上拍卖成为研究者查寻史料线索的重要去处之一。这些是20世纪以西方艺术机构和学院主导的摄影史写作未曾遇到过的现象。第二,两者都在中国社会的转型期尝试向内和向外对话,并试图由此构建新的文化叙事逻辑。90年代是中国经济转型期,本土艺术市场还没有形成,内部试图通过市场价值证明艺术价值、进而实现稳定的流通和再生产的努力以失败告终;而向外部进发的策略则选择了与本土主流艺术形态、价值观与审美相对立,结果是市场的胜出者以顺应西方后殖民主义逻辑为代价,仿效者则被冷静下来的批评家贴上了功利主义的标签。[1]近10年的中国摄影史研究与传播则处在中国文化生态转型期,國家整体经济实力增强,摄影交流在继续国际化的同时,学界开始重视本土原生史料的收集、整理、出版,并发出“去西方中心主义”的声音。然而,摄影史研究者面临着和20世纪末的艺术实践者们类似的问题,即在学术全球化的当下,如何应对后殖民主义的文化逻辑和中国自身的文化环境的问题。

过去10年,中国影像受到学界前所未有的关注。在全球视野的跨学科语境中,中国摄影史研究显现出两条时而交织、时而分道的路径:一条指向“摄影中的历史”或“图像证史”,关注图像内容与历史事件的联系,或发掘作为物质文化产物的图像,给当下的人们提供前人活动的线索或想象;另一条延续“摄影的历史”,考察作者、作品和文献、摄影技术和观念的变迁、摄影活动和摄影交往等。笔者认为,这两条路径是相互借鉴而非重合关系。近年来,社会学、历史学、人类学等人文学科从各自领域的研究方法利用图像,其研究成果拓宽了阐释摄影的维度,丰富了人们对影像传播及功用的认识。跨学科的思路、视角和方法对摄影研究的重要性和必要性毋庸置疑,但是在跨学科语境下谈论中国摄影史书写,“跨学科”的概念容易变成一个什么都能往里装的“筐”。

当我们把中国摄影史放在全球视野的艺术史范畴内讨论的时候,本土摄影的“本土”指什么?摄影是一个文化技术,它从西欧向世界各地传播,落地转化为在地技术的过程自然会受到在地文化的作用和塑造。在地文化差异性导致各地摄影生产模式和流通机制的差异,因此,美国艺术史学者约翰 · 塔格(John Tagg)提出了与人类学者倡导的“摄影的他者史”(photographys other histories)不同的观点。[2]塔格认为,“摄影的他者史”有效地引导文化研究把关注点从西方转向非西方,但这个提法假设了本土化的排他性,结果仍然强化了西方先导的、或具有普适性的“一部摄影史”的存在。塔格进而从修正的角度提出“多摄影”(photographies)并呼吁书写“多摄影史”(histories of photographies)。他认为,世界摄影史不应由一部摄影史构成,而应由来自世界各地的、体现多元文化的多部摄影史组成。[3]塔格的观点强调了摄影的媒介属性,并提醒我们书写摄影史应考察具体文化空间、具体历史时刻之中的影像生产和流通活动。在塔格的基础上,笔者提出,本土摄影史是摄影媒介本土化的历史。追问什么是中国摄影史的本土性,实际上是在追问中国摄影实践的主体性问题。

信息时代缩小了获取和传播新知的内外边界,使全球化生存成为学界的一个现实。如果我们承认东西方文化在全球语境中共存,那么用求同存异的策略检视西方摄影史研究脉络,是否能够得到对上述问题的启发?在下文中,笔者将试图剖析纽约现代艺术博物馆(MoMA)在1937年举办的摄影史调研展“摄影:1839—1937”(以下简称“MoMA1937年摄影展”),作为该问题的个案探讨。已有研究对该展览前后的美国摄影创作环境、展览内容和设计、策展人的贡献等方面有详细介绍和评议。[4]笔者尝试从展览涉及的策展人制、现代主义美学原则和“大师”叙事法,重构讨论这个展览生成的艺术经验空间与文化空间,并从比较的角度讨论这三个方法对中国摄影史研究主体本位话语构建的参考价值。

二、策展人制与摄影展

“MoMA1937年摄影展”是英语世界中第一个针对摄影媒介的历史性调研,也是摄影术发明后第一个对近百年摄影实践者进行筛选和编类呈现的展览(图1)。作为20世纪摄影史学史的一个里程碑事件,它对此后摄影史的评价标准和书写方法都产生了深远影响。展览的同名图录《摄影1839—1937》(Photography 1839-1937)被认为是最早的摄影史英文著作。图录作者博蒙特 · 纽霍尔(Beaumont Newhall)也是展览的策展人,他是哈佛大学艺术史硕士,时任MoMA图书馆馆员。1938年,他在图录基础上出版了第一部以“批评”入名的著作《摄影:一部批评简史》(Photography:A Short Critical History)(图2),至今仍是英语国家摄影史课堂上的必读书目之一。[1]

筆者借助MoMA官网公布的档案资料,对1937年摄影史调研展的工作步骤进行了梳理,得到一个概括性的闭环流程示意图(图3)。很明显,展览是通过MoMA既有的策展人制度来实现的,因此,这也可能是最早的集摄影史研究和传播于一体的案例。在这个工作流程中,艺术机构及其代理人掌握主动权。无论在艺术定位和品位,还是展览的独家性和深度上,这个流程都具备很大的专业优势,并在欧美美术馆体制中沿用至今。2011年,美国盖蒂研究院(Getty Research Institute)推出了一个题为“丹青与快门”(Brush and Shutter)的早期中国影像展览,也采用了策展人制,由研究院的研究员主持,仅材料收集和整理就历时七年多,展览同名图录得到扎实的材料支撑和学术论文支持,其中一些观点甚至成为中国国内收藏和研究晚清影像的重要参考。[2]

在这个流程图中,艺术机构及其代理人既是摄影知识的生产者和传播者,也是摄影话语权的掌控者。在西方摄影的发展脉络里,他们在20世纪70年代被视为腐朽权威,遭到猛烈抨击。一些先锋艺术家如维克多 · 伯金(Victor Burgin)、玛莎 · 罗斯勒(Martha Rosler)甚至把挑战美术馆作品评判体系作为个人影像创作的观念和表达形式。观念摄影和录像艺术在这样的背景下,成为主张新艺术观念的新媒介。而在20世纪的中国,挑战艺术权威的运动出现得比西方早,但却没有比西方摄影早生出新的创作观念或视觉样式,反而为“官方”与“民间”二元对立论铺路。当中国的新生代摄影师刚刚找到摄影媒介这个阐释观念的新武器时,他们的西方同行却已经与权力和资本达成和解,作品重回美术馆。经此一役,策展人仍在西方艺术机构中占据重要的专业席位。

最近,一些国内民营艺术机构引入了策展人制,这说明了这一制度的活力。但是,策展人制植根于西方社会公民教育、文化传播和艺术管理经验的土壤,它的本土化涉及摄影作品资源整合、共享、传播,以及艺术家、研究者与艺术机构的合作方式和方法。中国的博物馆和美术馆对摄影的认识还处在从视觉档案文献转向艺术作品的阶段。如何区分美术馆的摄影藏品和博物馆的摄影档案?西方同行的收藏和评价指标有哪些方面的参考意义,又有哪些不切国情的地方?哪些中国摄影师值得美术馆收藏?进入美术馆的摄影作品应该具备哪些条件?在中国的美术馆介入本土摄影收藏的起步阶段,这些规范性问题与本土摄影实践主体的话语权构建息息相关,需要探索符合当下文化环境的方案和策略。

三、现代主义艺术

与20世纪摄影史美国化

“MoMA1937年摄影展”的理论指南是现代主义美学原则,这个显著的策展理念也是已有研究的分析重点。但是,仅把这个展览放在摄影史或西方美术馆史发展的纵向脉络之中进行考察,只会强化摄影与现代主义艺术必然关联的目的论认识,难以帮助我们审视生成这个联系的历史原因。

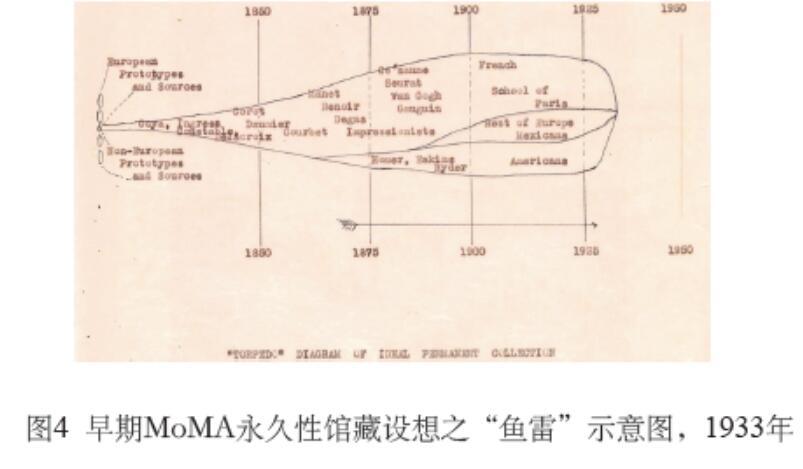

纽约现代艺术博物馆于1929年成立,相对于成立于1870年的它的邻居、以欧洲高艺术(High art)为收藏主体的大都会艺术博物馆(The Metropolitan Museum)而言,它非常年轻。对MoMA的创办者和第一任馆长、时年27岁的艺术史学者阿尔弗雷德·巴尔(Alfred Barr)而言,“现代”的前卫或实验性的参照系首先是欧洲学院派的高艺术。[1]他们最初的永久性馆藏设想,是在以西欧为中心的架上绘画史脉络中给北美艺术家一个位置。在1933年左右绘制的永久性馆藏计划图上(图4),我们看到“欧洲”和“非欧洲”的划分,但“非欧洲”并不是指东方,而是美国和墨西哥。然而时势造英雄,20世纪30年代中期欧洲时局的变动给美国走出经济大萧条带来了转机,也给了MoMA果断放弃依附的保守计划、主动谋求重新定义“现代艺术”的机会。

在动荡的“二战”变局中,大批欧洲著名艺术家和知识分子移居美国纽约、洛杉矶等沿海大都市。以巴尔为首的MoMA代理人敏锐地捕捉到这一变化,不但用兼容并蓄的态度迎接到来者,而且借助这个机会建构“现代艺术”的本土话语。如果我们在这个新的情境中考察“MoMA1937年摄影展”,就会发现,这个展览对摄影予以重新定义,即“媒介的光化学属性决定影像艺术性”,这一努力不单试图摒弃起源英法的、把摄影当作架上绘画附庸的观念,也不仅要在收藏上有别于彼时青睐画意摄影的大都会艺术博物馆。[2]在宏观的布局上,这个摄影展是20世纪30年代MoMA重新定义何为现代艺术的实践之一。

第一,早在1932年,MoMA就通过“现代建筑:国际展”宣扬具有“国际风格”的艺术形式,摄影展延续了这种“国际性”的姿态。参展摄影师有200余人,但只有一位东方人,即有留德背景的日本报道摄影师名取洋之助(Yonosuke Natori)。他的成名之举是1932年春作为德国通讯社(Ullstein)记者被派回日本,用近7000张照片表现了一个现代化而富有文化传统的日本。1933年,名取洋之助再次返日,并仿照德国《博特彻大街 · 国际杂志》(Die B?ttcherstrasse. Internationale Zeitschrift,1928—1930年出版)创办了摄影杂志《日本》(Nippon,1934—1944年出版),用多种语言对外塑造日本强国形象,美化侵略战争。在中日战争全面爆发前,名取洋之助就已经在积极为宣扬日本奔走拍摄。[1]他入选“MoMA1937年摄影展”是否有意识形态的意味不得而知,但他的东方面孔与身份让这个展览对摄影发展史的梳理有了“世界”之名。

第二,在内容结构上,展览秉承了MoMA把流行文化纳入现代艺术范畴的理念。尽管展览题目有显著的年代范围,但策展人在讲述摄影与艺术的关系时,却有意识弱化了时间线,突出用固定影像的化学方法的革新(如“达盖尔法”“卡罗法”“湿版法”等),并置影像形式探索(“当代摄影”)和媒介的社会性应用(如“报刊摄影”“科技摄影”),并且还专门设置了 “活动影像”部分,展示英、法、德、美和苏联等国摄制的影片。虽然电影的发明与摄影术相关,但两者视觉呈现形态迥异,就连纽霍尔自己都承认“电影摄影师和照片摄影师面临的问题正好相反”[2],但为什么仍然要把电影放到展览中?笔者推测,这是出于MoMA决策者对刚成立两年的电影资料馆的支持。展览的影片出自电影资料馆的馆藏,它的负责人艾丽丝 · 巴里(Irish Barry)也名列摄影展工作人员之中(图5)。巴里是最早认定电影的价值在于艺术性的影评人之一,而且寄希望于MoMA推行这个理念。在她的主持下,MoMA成为世界上第一个把影片纳入馆藏的艺术机构。借助摄影展制造电影与摄影的关联性,意味着把好莱坞商业电影和欧洲实验艺术片同等对待,并且一同纳入MoMA主导的艺术史叙事框架内。就在摄影展开幕前一年,馆长巴尔为他的“立体主义与抽象艺术”展绘制了一幅改写后世美术史的艺术流派进化图(图6)。如果把这个图看作MoMA重构传统艺术媒介的美学纲领,那么,1937年摄影展在此基础上增添了摄影与电影这两个新媒介。

新游戏规则的制定者成为了游戏话语权的主导者。“MoMA1937年摄影展”后,现代主义美学原则相继被纽霍尔、爱德华 · 斯泰肯(Edward Steichen)和约翰 · 萨科夫斯基(John Szarkowski)演绎、发挥,成为摄影史书写和摄影评论至今高高在上的标杆。[3]现代主义摄影美学的基石是把摄影视为绝对自主的事物,巩固这个美学原则,必然要在摄影史书写中寻求并凸显媒介的内在进化逻辑和形式法则,其代价是忽视作为社会文化产物的摄影及其与其他事物的关联,并且排斥与其原则不符或相悖的摄影实践或价值评判标准。在现代主义的标杆下,摄影展把当代报道摄影师玛格利特 · 伯克—怀特(Margaret Bourke-White)纳入,却把将摄影用作社会田野调查工具的多萝西娅 · 兰格(Dorothea Lange)拒之门外。[4]

现代主义不是一个中性的技术概念,它进入西方摄影美学话语也不是自发的,而是20世纪30年代的文化产物。同样是在1937年,當MoMA的策展人和艺术家共谋把以安塞尔 · 亚当斯(Ansel Adams)为首的F64小组成员推为现代主义摄影的美国代表时,中国摄影师们同样把摄影媒介的科学属性置于艺术性之上,但对媒介本体与本土社会的外部关联的需求很快超越了对影像内部形式和自我表达的探索。之后,中国摄影实践继续回应本土现代化进程的社会与文化需求,衍化出区别于同时代美国同行的观念、方法与价值。两者的差异正是摄影媒介在两个文化空间的本土化差异之体现。尽管在地理上相隔万里,但在20世纪很长的一段历史时期,双方在同一个想象空间中互为他者,在想象中塑造彼此(图7)。但是,在以西方现代主义为基准的摄影史文脉里,两个本土化实践并未得到同等描述,更难有对话。如果我们把“MoMA1937年摄影展”看作是摄影媒介在美国本土化的历史事件之一,那么当我们批评它是西方主义的世界摄影史书写发端时,也许更需要反思的是已经本土化了的这一话语对“全球视野”下的中国摄影史的阐释。

四、“大师叙事”与摄影师个案研究

“MoMA1937年摄影展”给当代摄影史研究的第三个遗产,是挪用了传统艺术史的“大师叙事”法(master narrative),即突出某些艺术家个体来代表某个流派或风格。作为艺术知识生产和公众艺术教育机构,MoMA挪用的目地是突出美国摄影师在20世纪摄影实践中的地位。沃克 · 伊文思(Walker Evans)是MoMA主推的第一个本土现代主义摄影师。在MoMA1937年摄影展前后,MoMA为伊文思举办了两次个展,出版了一部画册,并把他列入“大师名录”(master checklist),和前代或同代的画家、雕塑家等艺术家的作品一起展出。[1]安塞尔 · 亚当斯(Ansel Adams)是MoMA力推的另一位“大师”。亚当斯是MoMA的编外元老,他不遗余力地推动MoMA把摄影作品纳入馆藏,让摄影成为艺术新媒介并促成了摄影部的建立,也没有放过任何推销和包装自己的机会。从参加“MoMA1937年摄影展”到1984年去世,他的作品出现在MoMA的33个展览中。[2]有意思的是,1944年,亚当斯利用自己和纽霍尔的私交,举办了他在MoMA的第一次个展,内容是他在曼扎那集中营拍摄的日裔美国人(图8)。结果,董事会以内容不符合博物馆定位为由,抵制了其国内巡展的申请,其作品也因高度美化美国战时种族歧视政策而受到批评,成为亚当斯摄影生涯不愿主动提及的一个“污点”。[1]

可以看到,尽管MoMA以“现代”姿态入场,但在建构现代主义摄影话语时,仍然采用了传统艺术史知识生产的方法。MoMA以“大师”之名树立机构的权威,但在招来效仿者的同时也成为后现代主义者批判的靶子。从20世纪80年代开始,“大师叙事”法首先被后结构主义者质疑,接着被微观史、日常生活史、视觉文化研究冲击和解构,特别是进入21世纪20年代后,摄影师个案研究、生平史研究在很大程度上成为北美艺术史学界相对过时的选题。这一学术兴趣点的转移很快受到国内研究者的关注和跟进,引发了一波译介和跨学科微观史研究热潮,比如以李欧梵的《上海摩登》为代表的民国上海流行文化研究和国内学者对中国照相馆发展历史及其海量产出的研究。

中国摄影史研究的外延得到扩展,但这是否意味着摄影师生平史、摄影师个案梳理也过时了呢?笔者认为恰恰相反,在本土摄影史研究中,中国摄影师个案研究才刚刚开始。公共档案机构消隐是国内影像研究的历史问题和现状。许多在已有历史叙事中被冠以“摄影大师”“大家”或“代表性人物”头衔的个体,至今仍靠被反复传播的“代表作”、语焉不详的大事记和道听途说的传闻轶事拼凑得出单薄、刻板的形象。近些年,其中一些摄影师,如孙明经、庄学本、沙飞、吴印咸、石少华的作品和文献得到整理出版,而这些个案所发掘出的新史料还有待更深入的研究。跨学科的方法和视角能够帮助研究者跳出宏大史观和“大师”叙事,通过多层面史料互读的启发,给人物以立体性,甚至以点带面,从个体活动进而考察在地摄影文化的内外互动共生。从这个角度而言,笔者认为,重写被标签化的历史人物与发掘被正史忽略或排斥在外的个体同等重要。

结语

“全球视野”给中国摄影史研究带来了新史料、新视角和新方法,也使得摄影实践的主体性问题变得突出。伴随着大量散存海内外的清末民初老照片进入中国艺术拍卖市场,影像收藏热催生出一种伪史观,即认为“全球视野”的中国摄影史应该穷尽存世的中国历史影像,或涵盖所有拍过中国的外国摄影师才是国际化的中国摄影史写作。这种观点和“去中国化”的本土摄影史表述类似,都回避了摄影媒介本土化进程中谁是实践主体的问题。作为回应,本文以“摄影:1839—1937”展览为例,分析了纽约现代艺术博物馆及其代理人如何通过展览重构摄影评价标准和入场规则,由此开启20世纪摄影史美国化的进程。MoMA个案给我们的启发是,“本土”的界定体现在对摄影实践主体本位话语的建构上,而研究者的文化身份“在地”,是书写本土摄影史的基本立足点。

责任编辑:杨梦娇