赞助人视角下赵元任科学译介活动研究

内容摘要:赞助人的作用是翻译文化学派研究的重要内容之一。本文借鉴福柯的权力观,梳理并重新思考勒菲弗尔对赞助人的理解和定位,将对翻译赞助人的理解从“操控”转向“权力”,并从这一视角考察赵元任在中国科学社时期(1915-1918)的翻译活动,重点分析译者与中国科学社及《科学》月刊之间的权力关系及其之间相互作用形成的赞助力量对翻译的影响,并进一步从引发阅读乐趣、普及科学知识和建构科学话语三个层面,思考赵元任早期科学译介活动的社会影响。

关键词:赞助人;权力;操控

基金项目:广东省哲学社会科学规划项目“广府文化关键词英译传播影响研究” (GD17

CWW05)。

作者简介:王岫庐,博士,中山大学外国语学院副教授、硕士生导师,主要从事翻译研究和现当代中国文学研究。

Title: Yuen Ren Chaos Translation of Scientific Texts from the Perspective of Patronage

Abstract: Patronage is an important social and literary phenomenon studied in various fields of research. In translation studies, it is often discussed with reference to André Lefeveres theory of manipulation and rewriting. While patronage can be studied as a regulatory force that manipulates the translation process, Lefeveres concept of patronage has better explanatory capacity if perceived as “power” in a Foucaultian sense. This article argues that patronage should not be perceived as one-way control, but a network consisting of heterogeneous forces that constantly involves resource exchange and power play. Taking a Foucaultian perspective on patronage, the article examines the role of the translator and patronage, including self-patronage and collective patronage, in Yuen Ren Chaos translation of scientific texts during 1915 to 1918.

Key words: patronage; power; manipulation

Author: Wang Xiulu is associate professor at School of Foreign Languages, Sun Yat-sen University (Guagnzhou 510275, China). Her research interests include Translation Studies and modern Chinese literature. E-mail: wangxlu6@mail.sysu.edu.cn

作为文学及艺术史的研究中一个重要的社会现象,“赞助人”(patronage)是多个研究领域都相当关注的话题。受勒菲弗尔操纵及改写理论的影响,翻译学界对于“赞助人”的理解大多强调其对翻译活动的规约与操控。本文梳理勒菲弗尔关于“赞助人”这一概念的相关论述,借鉴福柯的权力观重新思考勒菲弗尔关于赞助人的理解和定位,提出应该将以往对赞助人“操控”功能的单一理解拓展为权力的博弈,并从这一视角考察赵元任在中国科学社时期(1915-1918)的翻译活动,重点分析译者与中国科学社及《科学》月刊之间的权力关系,及其相互关联而形成的赞助力量对翻译的影响。

一、赞助人:一个权力的视角

在翻译研究中,有关“赞助人”的讨论一般和勒菲弗尔的文化操控论联系在一起。1981年,勒菲弗尔首次使用了赞助人(patronage)这一表述,但当时并未具体阐释其意涵,指出作家或翻译家并非必然受其制约(Lefevere, “Translated literature” 75)。次年,勒菲弗尔系统解释了“赞助人”这一概念。首先,赞助人是对文学系统发挥规约性作用的实体(a regulatory body),可以是个人、团体、或是机构;其次,赞助人包括意识形态因素、经济因素、地位因素,分别保证文学与社会中其他系统步调一致、作家的生计、作家的社会地位。若此三种因素统一于某个赞助人身上,就是非差异化的赞助人;否则,就是差异化的赞助人(Lefevere, “Mother Courages Cucumbers” 5-6)。1992年,勒菲弗尔在《翻译、重写和文学名声的操纵》一书中完整呈现了翻译研究操控学派的纲领,并专门用第二章详细论述了“赞助人”在文学系统中的作用。他将“赞助人”解释為:“那些可以推进或是阻碍文学阅读、写作和改写的权力”(powers that can further or hinder the reading, writing and rewriting of literature)(Lefevere, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame 15)。勒菲弗尔引用福柯的观点,强调这里所说的“权力”,并非简单的压制,并非只是一种“说不的力量”,而是会“贯穿于事物,产生事物,引发乐趣,生成知识,引起话语”(it traverses and produces things, it induces pleasure, forms know1edge, produces discourse)(转引自Lefevere, Translation, Rewriting 15)。从上述梳理中,我们可以看出勒菲弗尔改变了对赞助人的性质的定位:从1982年的“归约性实体”(regulatory body)到1992年的“权力”(power),这一转变,意味深长。

目前翻译研究大多从 “操控”的角度出发,对照意识形态、经济、地位这三个因素,寻找相关的赞助人对号入座,分析不同赞助人对翻译过程的影响。这样的做法,其实从根本上来说,依然把赞助人看作一种“归约性实体”。事实上,“规约性实体”的操控只是表征和现象,如果要追问这些归约之下的根源、操控背后的动因,就避免不了从“权力”的角度来看问题。传统的观点倾向于将权力和压制、暴力相关联,尤其指的是少数人凌驾于多数人之上的权力。福柯对这种消极的、狭隘的,过于简化的权力观始终保持相当警觉,他认为应该视权力为渗透于整个社会肌体的生产性网络,而不是将它看作一个仅仅行使压制职能的消极机构(Foucault, The History of Sexuality 96)。勒菲弗尔在讨论“赞助人”时所引的话,就是福柯针对压制的权力观的表述。在这里,我们无意展开对福柯权力观的细致讨论,暂借福柯的话,从正反两面对权力这一概念予以简单勾画:权力不是一个机构(institution),不是一种结构(structure),它也不是我们被赋予的特定力量(strength)。权力是“大家在特定社会中给予一个复杂的战略处境的名称”(It is the name we attribute to a complex strategical situation in a particular society)(Foucault, The History of Sexuality 93)。

福柯的这一表述中,有几个关键词值得注意:(1)“既定社会”表明权力会随着社会背景和细节发生变化,是一个历史性、生成性的概念;(2)“复杂的战略处境”表明福柯所說的权力是一种情境,是相对于个体而言的外在环境,而每一相关个体又都参与了这一复杂环境的建构。(3)“名称”是福柯对权力性质的判定。这也就是说,福柯所说的权力,绝不仅仅是政治学的概念,不仅仅是某个特定制度或者机构,也不仅仅是一种支配、压制、控制的方式,换言之,也不只是“归约性实体”,而是对事物(间)某种复杂的、策略性关系的指称方式。

在下文的讨论中,我们就尝试采用福柯式权力的视角,从赵元任早期科学译介活动(1915-1918)中的赞助人入手,分析构成赞助的各种元素之间的合作、冲突、博弈、并进一步探究这一权力关系的运作带来的乐趣、话语和知识。

二、赵元任、中国科学社、《科学》

赵元任留学美国期间,创办科学社团、编辑科学杂志,在译介传播科学知识方面的贡献,值得称道。目前,学界从科学史的角度,初步整理了赵元任早期科学译介的内容,关于其翻译活动背后的社会影响因素的研究,尚不充分。从目前的史料可以看出,赵元任科学译介活动背后,有多种力量的推进(或阻碍),而这些力量本身,由复杂的异质性元素构成,不可简单贴上意识形态、经济、地位等标签。

从大背景来看,赵元任的留学经历,是其科学译介活动得以开展的前提。1910年,赵元任随第二批庚款留美生来到美国①。有关“庚子赔款”的复杂历史背景,本文在此不再赘述,但有一点显而易见:这一主要以经济赞助的形式开展的活动,亦带有明显的意识形态诉求。当时,在“科学救国”思潮的影响和清政府的政策倾斜下,大多数留美学生选择了学习自然科学。身处科技发达的美国,这些学生从切实体会中认识到“当时欧美各国实力的强大,都是应用科学发明的结果,而且科学思想的重要性,在西方国家的学术、思想、行为方面,都起着指导性的作用”,并进一步达成“假如没有科学,几乎无以立国”的共识(任鸿隽 1)。针对当时中国对西方近代科学的发展了解甚少、国内的科学土壤相当贫瘠的情况,这群留学生自发组织学会,刊行杂志,撰写并翻译文章,将近代西方科技成果介绍给中国,也为致力于中国科学发展的人们提供了可资借鉴的理论和信息。

从更具体的层面来说,赵元任早期科学译介活动,离不开中国科学社及《科学》月刊的赞助。《科学》月刊第一至四卷(1915-1918),是赵元任早期科学作品发表的重要基地②。当时,赵元任兴趣广泛,学兼文理,在康奈尔大学修读过数学、物理、哲学、心理、音乐及作曲,他为《科学》撰写或翻译的稿件中,既包括天文、物理、化学、地理等不同自然科学的文章, 也有不少音乐、语言学等人文科学的作品以及学跨文理的论文。《科学》1-4卷上,赵元任共发表科学译介文字42篇,其中翻译六篇。但如果据此声称,中国科学社及《科学》月刊就是赵元任早期科学译介的赞助人,未免过于简化了这一翻译活动的复杂处境。在此,有必要将赵元任与科学社及《科学》月刊渊源的来龙去脉给出一个大致回顾。

· 1914年4月,赵元任与胡达(胡明复)、周仁、秉志、章元善、过探先、金邦正、杨铨(杨杏佛)、任鸿隽等中国留学生在康奈尔大学聚会,议定成立科学社,募集资金,发行月刊,定名《科学》并草拟 《科学月刊缘起》(章元善,41;夏安,68)。

· 1914 年6 月10 日,科学社(Science Society)在美国纽约州绮色佳小镇成立,取股份公司形式③, 颁布《科学社招股章程》,决定发起《科学》(Science)月刊,以股金作为发刊资本,把《科学》作为一种实业来经营。

· 1914 年8月11日,科学社召开股东会议,选举赵元任、任鸿隽、胡明复、秉志、周仁五人组成董事会,由任鸿隽任会长,赵元任为秘书(书记),秉志为会计。

· 1915 年1 月《科学》创刊号出版。赵元任的文章是《心理学与物质科学之区别》(刊登于封面本期要目之首条)和音乐作品《和平进行曲》。

· 1915 年4 月,《科学》前三期亏损,入不敷出,科学社董事会提议将科学社由股份公司改组为学会。

· 1915年间,赵元任认股两份,缴纳股金20元(8月9日6元,26日2元,9月2日12元)。

· 1915年8月28日赵元任写信给美国科学家爱迪生(Thomas Alva Edison),寄去已经出版的两期《科学》。9月10日收到爱迪生回信,称《科学》的创办为“当代最惊人的奇迹之一——伟大中华民族在觉醒”。

· 1915年10 月25 日,《中国科学社总章》通过,“科学社”更名为“中国科学社”,正式改组为纯学术性社团。根据相关规定,赵元任将已付股金中之美金5元转为入社金,余金15元转为特别捐。

· 1916 年赵元任、胡明复、杨铨等人转至哈佛大学,董事会迁至哈佛大学。

· 1916年2月,《科学》发行两周年,赵元任、任鸿隽、胡明复、秉志、周仁联名发出《致留美同学书》,诚邀留美生热情参與中国科学社:惠然肯来,共襄盛业,则岂特本社之幸,其中国学界前途实嘉赖之。

· 1917 年3 月,中国科学社正式在中华民国教育部立案,成为中华民国法定的科学团体。

· 1918 年秋天,任鸿隽、杨铨等人学成回国,中国科学社和《科学》编辑部迁回国内,美国方面的编辑事务交给了赵元任,因此赵元任担任副编辑长职位。

· 赵元任是《科学》创办早期的主要撰稿人。他在《科学》前四卷上发表的科学小品与译作共33篇,其中译作六篇。

通过以上对赵元任和科学社及《科学》月刊渊源的大致回顾,可以看出一个特别的现象:译者兼有部分翻译赞助人身份。科学社成立初期,就要求社员“皆负撰文、输金之责”。赵元任一方面从事创作、翻译,为《科学》供稿,同时参与译名审定,期刊编辑、宣传工作;另一方面缴纳年金和捐助金,与其他社员一同保障月刊出版和学社运营。在这一翻译情境中,赞助人和译者之间的关系绝非单向的影响或操控,而是互相建构,共同产生了翻译赞助行为的“战略处境”。

三、作为“战略处境”的翻译赞助

按照勒菲弗尔的看法,赞助人是影响文学活动(包括翻译)的重要因素之一,通过控制作品的意识形态、出版、经济收入和社会地位,对翻译走向、译者的地位、乃至文化场域的变迁产生影响。有学者指出,这一观点过于侧重赞助人对译者的施予和制约,忽视了受助人也让赞助者获得了相应的文学声誉、社会地位或对文化的宰制,因此赞助其实是一种双向互惠的“资源交换”(exchange of resources)(卢志宏 21)。这一观察改变了以往将赞助人和译者认定为单向制约关系的局限,但赞助人和译者之间的权力运作机制,可能比“资源交换”还要复杂微妙。

在上文对赵元任早年科学译介活动背景的梳理中,可以看出译者本人也可能同时兼有部分翻译赞助人身份。这种情况下,单纯从谁出资、谁出力,谁施惠、谁受惠的角度去讨论赞助,是不充分的。更有效的做法应该从一开始就放弃将赞助人认定为一种“实体”的想法,而借用福柯的权力观,将“赞助人”这一概念解读成一种具有匿名性(anonymity)和弥散性(diffusivity)的力量关系的集合。福柯将权力关系看作是一种复杂的“战略处境”,即“五花八门约束行动的关系”(myriad relations of constraint on action)在特定情形下的运作方式 (Foucault, “Writing the self” 94)。权力存在于这些关系的动态之中,通过这些复杂的网络运作,流经社会团体中所有关系的毛细血管。换句话说,权力关系并不处于其他关系之外,它包含并构成社会关系的结构本身。翻译也是由多种力量相互关联而构成的动态网络,翻译赞助的实施并非完全受制于某个个人、组织或实体,而通过网络中的特定事件或行动浮现。赞助人和译者均身处这一网络的不同节点,他们之间的动态而复杂的“战略处境”构成了翻译赞助的实际存在形式。

为了讨论的方便,我们暂且将讨论集中于中国科学社和《科学》:它们为赵元任早期科学译介活动提供了最重要、最直接的赞助。赵元任是科学社及《科学》的发起者和构想者,同时也是其参与人和受惠人。赵元任为《科学》月刊编撰付出热忱努力④,在名词审定、筹办年会、参与国际交流、筹措经费等方面,对中国科学社贡献良多(冯琳 8)。当然,中国科学社及其刊行的《科学》的运作,绝非任何人一力承担。中国科学社从最初 9 位发起人,1914 年底发展到 35 人,1915 年 77 人,1916 年180 人,1917 年 279 人,1918 年 363 人,社员人数基本一直保持增长态势,不少成员都和赵元任一样,集编辑、作者、社员三种身份于一身,关心中国科学社社务发展,为科学社筹金,也为《科学》撰稿、翻译。如果没有众多社员的人力支持及资金后盾,学社活动和《科学》刊行就难以保障,而这一系列的科学译介活动亦无从谈起了。

如果说中国科学社及其刊行的《科学》为赵元任早期科学译介活动提供了直接的赞助,那么显然,这一赞助人绝非传统意义上同质性、集中性、总体性的威权实体,而是一个相互交错的复杂网络。这个赞助人,其自身发展又是一个吸收各种赞助(包括译者的赞助)的过程,牵涉到各种力量的相互勾连,权力并不确定存在任何固定的位置,而是在各种力量之间流动。科学社成立伊始,秉持“科学救国”“提倡实业”的宗旨,一度曾以股份实业方式运作,但将权力锚定于经济因素的想法,很快遭到失败。中国科学社以学社名义重组,虽未完全解决经费困窘的问题,但以纯学术社团之定位,其提倡科学的诉求反而吸引更多国内外关注,其中不乏政商学界名流⑤,社团因此得到更多资金与影响力的社会赞助。中国科学社逐渐发展,《科学》月刊与其一路相行,互为依存,为当时的科学译介活动提供了重要的发表和传播平台。

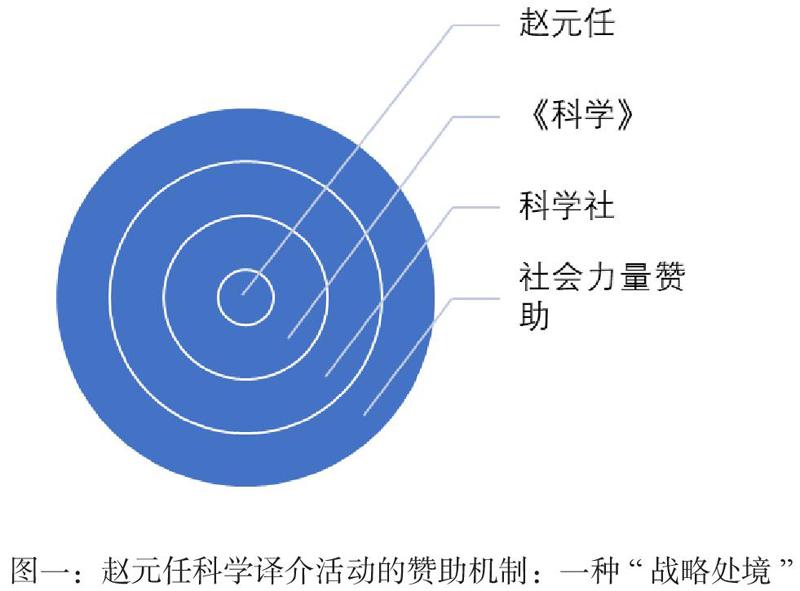

赵元任早期科学译介活动中,译者在承担文本选择和翻译的同时,也参与科学社的日常运作以及《科学》的编辑和宣传,从经济上、意识形态上、社会影响等层面,为翻译活动的顺利开展提供了直接的助力。换言之,译者也兼有部分赞助人的身份,但该赞助人本身的运作,又需要更大的社会场域中更多力量的赞助。这一“战略处境”的赞助机制可简单图示如下:

图一:赵元任科学译介活动的赞助机制:一种“战略处境”

赵元任、《科学》月刊、中国科学社及其他社会赞助力量,各层级和跨层级之间的权力关系,既非单向操控,也非双向交换,而是以意识形态、经济、地位、影响力等多种形态的方式展开的资源交换,权力始终在运转与博弈,至始至终不曾固定于任何一个机构或个人的身上,各种此消彼长的“力”相互勾连,它们之间形成的权力关系“贯穿于”(traverse)整个翻译情境,生产(produce)了特定的翻译文本。

四、乐趣、知识、话语

翻译赞助人的权力,不仅体现在对翻译进程的促动,更可以从翻译成品的社会影响中看出来。用福柯的话说,权力最终指向,要“引发乐趣,生成知识,引起话语”(Foucault, The History of Sexuality 61)。 福柯所说的乐趣,主要指身体的快感。赵元任科学译介引发读者了解新知的乐趣,从某种角度上看,和福柯强调的个体在突破传统的创造活动中,获得自身不断更新的愉悦,有一定程度的对应。但是总体而言,本文这里对阅读“乐趣”的讨论,更多的是在日常意义上,而非从福柯的意义上来使用这个词。赵元任早期科学译介作品,原文大多来自教材或科普期刊,兼备趣味性和知识性。在“译者识”中,译者明确表示翻译是为了显示科学文章也可以“饶有兴趣”,希望“有谓科学事业往往平淡寡味生气索然者”,读完译文会改变对科学望而生畏的态度(赵元任 75)。这样照顾读者兴趣的做法,符合其赞助人《科学》对受众的强调:“吾国科学程度方在萌芽,亦不敢過求高深,致解人难索。每一题目皆源本卑近,详细解释,使读者由浅入深,渐得科学上智识,而既具高等专门以上智识者,亦得取材他山,以资参考。”从这里看出,《科学》对西学的译介,照顾不同层次的读者的阅读趣味,不奢求国人对科学精神一蹴而就的领悟,但强调厘清各种科学话题的来龙去脉。这种脚踏实地的科普活动,目的不仅在于传播具体的科学“知识”,更在于树立现代科学“智识”。从“知”到“智”的推进,对应了中国近代科学观由“技”进于“道”的转变,也体现出从传播科学知识到建构科学话语的推进。

曾有学者指出,“五四科学思潮的历史意义,并不在于提供了多少具体的实证科学知识, 而在于通过科学精神升华而提供了一种新的运思方式”(杨国荣 13)。诚然,科学精神是人文思想启蒙的重要理论资源,将科学看作一种“运思方式”,强调科学的外在价值与社会功能,在五四时期无疑有充分的历史缘由,但如果脱离了“具体的实证科学知识”,“科学精神”的升华和“运思方式”的变革也会变成空中楼阁。因此,自然科学原理和现象的相关知识,对于科学权威之确立、科学作为一种话语体系之构建,具有不可低估的意义。《科学》月刊从创刊开始就明确看到这一点,《例言》即强调 “本杂志专述科学,归以效实。玄谈虽佳不录,而科学原理之作必取,工械之小亦载”(社员 1)。

赵元任的翻译活动正是从这两方面开展的。从小的方面看,有对具体细致的科学现象描述或原理阐述,如对特定电学实验的描述、对物理概念及相关原理的介绍、对物理学发展历史的回顾等。这些“就科学论科学”的科普小文章,恰是科学理性精神和实证方法的具体展现,也从一个必要的层面彰显了科学本身的内在价值。从宏观的层面,赵元任的译介也有对科学观的阐述。赵元任在《科学》(第一卷第一号)上发表的第一篇文章是《心理学与物质科学之区别》。这篇不是译作,但可被视为译介或综述。该文从学理层面厘清了物质科学和心理学之间的区别,对西方科学的发展给出了系统化解释,同时针对习惯经验式思维的中国读者,紧扣人的体验和科学之间的关系说明问题,为中国读者放下疑虑、接受西方现代科学知识扫除了心理障碍。紧接着在《科学》(第一卷第二号)上刊登的赵元任译作《科学与经历》,进一步把科学与经验相对照,指出“科学自人生经历始”、“各科学皆研究经历界事物之全体”,把科学与现实结合起来,将科学具体化。同时,他又强调科学需要将日常智识系统化,科学研究需要“依天然界之指点,施特意之研究而遍验经历界之全体然而成”(赵元任 9-11)。可以看出,赵元任界定“科学”的视角、对心理学在科学发展中的地位之认定、对日常经验和科学研究关系的阐明,是针对中国读者某些文化固见而有意为之的。但这种“有意”,始终以科学本身为旨归。

赵元任的翻译活动——无论是从小的方面细述某个科学现象或工具,还是从大的方面系统介绍科学这一学科——都保持着清醒的学理态度,没有赋予科学超出其自身范围以外的启蒙与政治命题。这和《科学》发刊词中表明非政治取向(“专以阐发科学精义及其效用为主,而一切政治玄谈之作勿得阑入焉”)是一致的(任鸿隽 4-5)。总体上看,其科学译介活动在照顾读者兴趣,普及科学知识的同时,也初步呈现了自然科学话语重系统、重实证、重理性精神的特点(王岫庐 112)。

五、结语

关于“赞助人”的研究,是翻译外部研究中的重要话题,也是一个看似老生常谈的话题。目前大多数研究依然倾向于将赞助人的角色归结为意识形态操控、经济操控、或地位操控,强调赞助人操控了翻译选择的决定。的确,翻译生产过程是一个选择的过程(许钧 62),从选材、出版、流通、接受、到翻译策略的决定,每一个决定背后都会有复杂的权力博弈与制衡。关于翻译赞助力量的深入研究,不应该只是一种简化的“操控”论,更应该包含一种对翻译过程的权力系谱学考究。

本文对于赵元任早期科学译介活动的历史考察,发现翻译中的“赞助人”不能被简单地锚定为某个具体的人、群体或机构,因此研究者不应该简单地将“赞助人”视为诉诸客观的本体论基础上的“规约性实体”,而更应该将这一概念理解为建立在诉诸主观的认识论基础上的“战略处境”。从“庚子赔款”的直接经济资助,到“科学救国”的意识形态宣传;从认股办刊的科学社同仁,到给予《科学》月刊各种形式支持的中外名流;都为赵元任的科学译介活动提供了不同程度、不同形式的赞助,并没有一个固定的中心对其翻译活动行使归约或操控。赵元任、《科学》月刊、中国科学社及其他社会赞助力量,各层级和跨层级之间的权力关系,既非单向操控,也非双向交换,而是以意识形态、经济、地位、影响力等多种形态的方式展开的资源交换,权力始终在运转与博弈,至始至终不曾固定于任何一个机构或个人的身上,这一个多层面、多形态、流动的权力关系场域,构成了“贯穿”(traverse)赵元任早期科学译介活动的赞助力量,催生了(produce)科学文本的译介,在阅读的层面为读者带来了解新知的乐趣,在社会影响方面,或多或少参与了现代中国科学知识和话语建构的进程。

注释【Notes】

① 清末民国时期中国留学生赴世界各国学习,人数最多的当推日本和美国。据统计,仅1909-1945 年,留美学生总数已经达到3000 多人。清末民国时期,留美学生根据留学经费来源不同,有庚款留学生、稽勋留学生、自费留学生等。赴美后学生选择学习理、工、农、商、医类等专业较多,而学习文史类的较少。

② 本文暂将讨论时段限为1915-1918年《科学》前四卷出版的赵元任科学译介活动,主要原因是后来随着赵元任工作重点转向语言学与语音学,他在《科学》上的投稿也由以科学小品为主转为语言学作品。另外值得一提的是,赵元任1921年的译介作品《物之分析(爱因斯坦重力说) 》与《物之分析(相对论在哲学上的结果) 》等文章,是对英国著名哲学家罗素(Bertrand Russel)来华讲学讲稿的翻译整理,在科学译介史上亦有相当重要的影响。限于篇幅,本文暂不讨论。

③ 将科学社设置为股份制公司的做法,有学者认为是受到美国经济体系的影响(刘敏 15),也有学者指出,与国内实业救国思潮不无关系(张剑 95)。

④ 根据1926年《科学》编辑部统计的稿件列表,赵元任为《科学》第一卷供稿133篇,第二卷供稿64篇,第三卷供稿76篇,数量仅次于胡明复、任鸿隽,名列第三,是早期《科学》的主要供稿人。

⑤ 1917年9月,在国科学社第二次年会上,调整了筹款办法,向政府和私人两方面筹款,并且,选举了名誉社员张謇、赞助社员伍廷芳、唐绍仪、范源廉、黄炎培和特社员蔡元培,希望借助这些政商学界的要人为中国科学社谋求支持。

引用文献【Works Cited】

冯琳:论赵元任在中国科学社中的作用。《江苏师范大学学报(哲学社会科学版)》33.2(2007):1- 8。

[Feng, Lin. “On the Role of Yuanren Chao in the Science Society of China.” Journal of Xuzhou Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition) 33.2 (2007): 1-8.]

Foucault, Michel. The History of Sexuality. New York: Vintage Books, 1978.

---. “Writing the Self.” Foucault and His Interlocutors. Ed. A. Davidson. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

Lefevere, André. “Translated Literature: Towards an Integrated Theory.” The Bulletin of the Midwest Modern Language Association 14.1 (1981): 68-78.

---. “Mother Courages Cucumbers: Text, System and Refraction in a Theory of Literature.” Modern Language Studies 12.4 (1982): 3-20.

---. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London and New York: Routledge, 1992.

劉敏:民国时期《科学》杂志研究。呼和浩特:内蒙古师范大学,2013。

[Liu, Min. “A Study in the Science (1915-1949)” (Ph. D. Dissertation). Hohhot: Inner Mongolia Normal University, 2013.]

卢志宏:再次解读Patronage。《中国翻译》4(2015):19-23。

[Lu, Zhihong. “Patronage and Patron as Two Key Terms in Translation Studies: A Reexamination.” Chinese Translators Journal 4 (2015): 19-23.]

任鸿隽:中国科学社社史简述。《文史资料选辑》(第15辑)。北京:中国文史出版社,1961。

[Ren, Hongjuan. “A Brief History of the Science Society.” Wenshi Ziliao Xuanji (Vol. 15). Beijing:Chinese Literature and History Press, 1961.]

社员:例言。《科学》1(1915): 1-2。

[She, Yuan. “Li Yan.” The Science 1 (1915): 1-2.]

王岫庐:赵元任中国科学社的译介活动钩沉——兼谈翻译与科学救国、文体革新与思想启蒙之关系。《自然辩证法通讯》41.4(2019):105-112。

[Wang, Xiulu. “A Historical Study of Yuen Ren Chaos Translation Activities in Science Society of China.” Journal of Dialectics of Nature 41.4 (2019): 105-112.]

夏安:胡明复的生平及科学救国道路。《自然辩证法通讯》4(1991):68-78。

[Xia, An. “Hu Mingfus Life and Road of Saving Nation by Science.” Journal of Dialectics of Nature 4 (1991): 68-78.]

杨国荣: 科学的泛化及其历史意蕴——五四时期科学思潮再评价。《哲学研究》5(1989):11-18。

[Yang, Guorong. “Generalization of Science and the Historical Implication-Re-Evaluation of Scientific Thoughts During The May 4th Movement.” Philosophical Researches 5 (1989): 11-18.]

张剑:中国科学社股东、股金与改组。《中国科技史杂志》24.2(2003):95-103。

[Zhang, Jian. “Study on Stockholders, Money Paid for Shares and Reorganization of the Science Society of China.” The Chinese Journal for the History of Science and Technology 24.2 (2003): 95-103.]

章元善:回忆《科学》的创刊。《编辑学刊》4(1986):41-41。

[Zhang, Yuanshan. “Recalling the Founding of The Science.” Bianji Xuekan 4 (1986): 41-41.]

赵元任:《赵元任全集》(第14卷)。北京:商务印书馆,2004。

[Zhao, Yuanren. The Complete Works of Zhao Yuanren (Vol. 14). Beijing: The Commercial Press, 2004.]

责任编辑:胡德香