求解加密货币监管

文/本刊记者 荣蓉 章蔓菁

自2009年比特币出现以来,各类私人加密货币(下称“加密货币”)层出不穷,逐渐发展为两种类别:一类是比特币、以太币等波动性较大的加密货币,一类是泰达币等以一定比率锚定美元或其他资产的稳定币。无论是哪一类别,相较于央行数字货币,其共性特征是发行主体无国家信用背书、多采用去中心化设计(少数采用中心化设计)以及匿名性。尽管加密货币在全球跨境交易中运用的规模难以精确测算,但从不同机构的报告中不难管窥加密货币的快速发展。如何应对加密货币“高歌猛进”下的风险,成为摆在多国与地区监管部门面前的现实问题。

加密货币风险暗涌

2021年3月19日,最高人民检察院、人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一则利用虚拟货币实施跨境清洗资金的案例。该案中,被告人陈某枝按照其丈夫陈某波指示,将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售;随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”,将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥,并将密钥发送给陈某波,供其在境外兑换使用。检察部门经审查认为,陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款,构成洗钱罪。

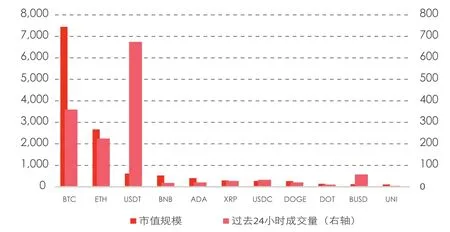

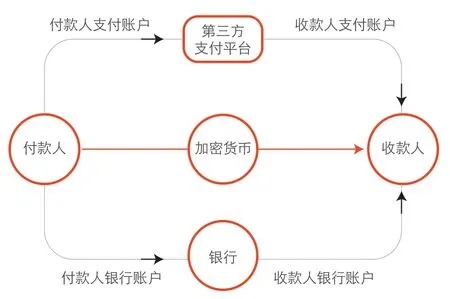

运用比特币等加密货币实施跨境洗钱,与加密货币的“先天基因”密不可分。自2009年比特币被创设至今,各种加密货币相继涌现。根据CoinMarketCap网站的统计,截至2021年7月28日,全球加密货币市值规模为1.54万亿美元,加密货币种类达5823种,其中比特币、以太币和泰达币在市值规模和成交量上位居前列(见图1)。加密货币快速发展的背后,既有投资者对抗通胀、追求高投资收益率等因素的影响,也有市场主体使用加密货币进行跨境交易的推动。相较于传统支付模式,加密货币基于区块链底层技术,可实现点对点支付,交易无须第三方机构确认(见图2),整个跨境支付流程更为便捷,跨境支付成本也显著降低。与此同时,加密货币的去中心化和匿名性特性,也使其在全球范围内的流转难免鱼龙混杂,洗钱风险便是其中之一。

图1 全球主要加密货币市值规模和日成交量(单位:亿美元)

图2 加密货币与银行、第三方支付的支付模式对比

在安永(中国)企业咨询有限公司合伙人李小杰看来,匿名性极大地增加了加密货币交易中的洗钱风险管控难度。她指出,“洗钱风险防控工作最核心的内容可以归总为三大关键点,一是这笔钱是谁的,二是这笔钱怎么来的,三是这笔钱给谁了。匿名性的特性使得加密货币在这三点上都存在难以获得清晰的相关信息或资金流向的问题”。

在传统的银行汇款模式下,客户必须实名开户,银行依托客户身份识别操作(KYC),得以了解账户的所有人是谁。但在加密货币场内交易中,除非那些提供加密货币买卖的交易所执行严格的客户身份识别(KYC)程序,否则,客户个人身份信息难以获取。但从此前业内多份调查报告中的信息来看,大部分交易所并没有完整和透明的KYC程序。而在场外交易中,加密货币的P2P转账可以在不同的虚拟货币钱包间进行。由于这些钱包只是一串代码,因此其背后的真实持有人信息难觅踪迹。“对于同一个人来说,具有账户功能的虚拟货币钱包没有设立数量限制,不像个人在银行开设账户,一类账户只能设立一个。”李小杰说,“一旦某个人开立了多个虚拟钱包,就可以很方便地将资金在不同钱包间腾挪。在此过程中,虚拟货币的转移和交易速度非常快,且划转范围可能涉及不同司法领域。而这些交易信息只有用户本人可以获取,外界只能看到交易产生的一串数字,无法分辨交易的详细信息。这些都会使得相关交易很难被追踪。”

从全球范围来看,加密货币洗钱风险是多个国家和地区普遍面临的问题。日本方面,根据该国警察厅的信息,2018年,日本境内与加密货币有关的涉嫌洗钱案件达7000多起,比2017年4月至12月内报告的669起案件增加了10倍以上。中国香港方面,香港海关近期首次侦破疑似利用加密货币洗钱的案件,涉案金额约12.3亿港元。该案中的犯罪团伙设立了空壳贸易公司,通过加密货币在不同电子钱包间的划转,以及加密货币与法币的兑换,实施洗钱操作。

对于不少发展中经济体而言,加密货币带来的问题不仅是洗钱风险,还有货币替代的压力和外汇管理政策被绕开的风险。以土耳其里拉为例,2018年8月,里拉汇率跌至历史新低时,当地加密货币平台的交易量却骤增,以里拉报价的比特币价格亦出现跳涨。与之类似的还有阿根廷比索,在2018年比索急速贬值时期,大量阿根廷民众涌向加密货币以寻求避风港。而在我国近年来破获的一些地下钱庄案件中,亦有加密货币的身影。地下钱庄将境内资金通过场外交易等方式兑换为比特币、以太币、泰达币等加密货币,并在境外平台进行变现,通过加密货币这一“中介”,绕开外汇管理政策,实现资金跨境转移。

监管进行时

面对加密货币的快速发展,近年来越来越多的国家和地区的监管部门逐渐意识到对其进行监管的必要性,美国、英国、日本等国都在积极构建加密货币监管框架。美国将数字资产分为加密商品、加密证券和加密货币,分别对应不同的监管机构;英国以金融行为监管局(FCA)作为加密货币主要监管部门,以加密货币用途划分监管边界,以反洗钱与征税管理完善监管框架;日本《资金结算法》承认加密货币的合法地位,明确加密货币不是“货币”,仅是作为一种支付结算手段,要求所有开展加密货币交易服务的主体,要统一向日本金融厅申请注册登记。

我国对加密货币的监管步伐始于2013年,并随着加密货币的快速发展不断加大打击力度。2013年12月,人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号,下称《通知》),明确了比特币为特定虚拟商品的性质,禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务,规定比特币互联网站依法在电信管理机构备案,要求相关机构切实防范与比特币相关的洗钱风险。

2017年9月4日,人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称“九四公告”),叫停各类代币发行融资活动,要求任何平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

2021年5月,国务院副总理刘鹤在国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议上明确指出,要“打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递”。其后,全国多地展开了针对加密货币挖矿和交易行为的打击行动,清退各地加密货币矿场。2021年6月21日,人民银行发布公告称,为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署,落实国务院金融委第五十一次全体会议精神,打击比特币等虚拟货币交易炒作行为,保护人民群众财产安全,维护金融安全和稳定,人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了部分银行和支付机构。

在君泽君律师事务所合伙人申文浩看来,上述三个阶段的监管动作,实现了对境内加密货币产业链的全方位打击。“2013年《通知》对比特币定了性;2017年九四公告发布后,国内代币融资(ICO)项目被全面禁止,同时,境内加密货币交易所纷纷出海;2021年则是加大了对上游挖矿的打击力度,同时,压实银行和支付机构责任,旨在切断加密货币交易资金的支付链路。”他向记者表示。“目前离全面禁止仅有一步之遥,即禁止我国公民持有和交易比特币。”

同样对加密货币采取严厉打击的还有印度。从公开报道看,印度政府对比特币等加密货币的回应大多为负面;印度政府正计划将拥有、发行、开采、交易和转让加密资产的行为定为犯罪行为,对在该国交易甚至持有此类资产的人处以罚款。而根据数字资产交易服务平台币动(Coin Dance)的统计,从全球多个国家和地区对比特币的政策看,相较于发达经济体,发展中经济体更倾向于限制比特币交易或不承认比特币的合法地位。

反洗钱国际组织亦对加密货币带来的风险予以密切关注。反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)从2014年以来陆续发布文件,提示各国关注虚拟资产(按照FATF的定义,虚拟资产范围涵盖私人加密货币)的风险。同时,FATF将各国对虚拟资产的监管模式区分为两类:禁止(Prohibition)和纳入监管体系(Regulation)。FATF表示,究竟是禁止还是纳入监管体系,各国可以根据自身对风险的评估和本国监管环境来自行决定(Discretion)。

对于我国所采取的一系列严厉打击加密货币的举措,申文浩认为,这些举措符合我国的国情,有利于抑制加密货币投机现象,防范加密货币对金融安全和社会稳定的潜在威胁。“不发生系统性金融风险是我国金融监管部门一直秉持的底线,无论是过往ICO狂欢背后的各类骗局,还是加密货币暴涨暴跌带来的投机泡沫,都有悖于这一底线。”申文浩表示。对此,李小杰亦持有相似观点,“发达国家在多年金融自由化进程中,积累了应对金融创新风险的较成熟的管理经验,本身的监管体制也相对完善。在这方面,包括我国在内的众多发展中国家还在探索中”。

寻求“最优解”

尽管越来越多的国家和地区的监管部门开始认识到加密货币这头“房间里的大象”,但不同国家和地区在监管模式和步伐上的不一致,使得加密货币在跨境交易中的风险难以被彻底阻断。“加密货币本身是无国界的,要防范加密货币被用于跨境洗钱或规避外汇管理政策,单靠一国力量难以推动,加强国际监管合作势在必行。”李小杰表示。

对于我国而言,加强国际合作对于监测和管理加密货币交易同样具有重要意义。2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后,境内加密货币交易所纷纷停止运行或转道海外。这类海外交易平台在境内主体操作跨境洗钱、规避外汇管理政策方面扮演了重要角色。与此同时,FATF在2019年6月发布的《虚拟资产和虚拟资产服务提供商:对基于风险的防范方法的指南(Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers)》中指出,对于那些选择禁止虚拟资产或虚拟资产服务提供商(Virtual Asset Service Providers,VASP)的国家,仍应考量这一禁止政策对洗钱风险和恐怖融资风险的影响,并认为基于虚拟资产相关业务和虚拟资产服务提供商经营行为的跨境特征,一国即便禁止虚拟资产,仍应采取相应的风险缓释措施。

“对这类海外平台实施管控,难点在于两个方面。一是在法律层面。尽管这些平台在我国境内被取缔,但如果它在境外取得了牌照,在当地它就是合法的。虽然我国刑法有类似长臂管辖的条款,但在适用范围上也有明确界定,如果是在境外合法经营的加密货币交易所,其未涉及到对中国公民的伤害,我国法律难以对此类平台实施制裁。二是在技术层面。即便涉及犯罪,在分布式、去中心化的环境下,犯罪行为发生地难以确定。特别是随着去中心化交易平台的兴起,很难将其归入某个固定地点,给定罪带来新挑战。”申文浩分析到,“而将加密货币监管纳入国际合作体系,是一条具有潜在可行性的路径。”

打通数据信息壁垒亦是业内关注的破局之策。目前,以加密货币交易所为代表的VASP,已成为一些国家和地区监管加密货币的重要抓手,即只有依法申请注册登记、获得相应牌照的加密货币交易平台,才能在当地合法提供虚拟货币交易服务。同时,这些平台需配合监管部门的要求,提供监管所需的信息。而在我国,随着加密货币交易所转道海外,银行和第三方支付机构成为跟踪交易资金链路的主要抓手。申文浩向记者表示,从目前已公布的加密货币洗钱案例来看,公安机关、检察机关主要是围绕法币与加密货币发生兑换的环节,通过银行的交易记录,分析交易模式和转账行为特点,从而得到线索。

李小杰认为,银行和第三方支付机构在识别虚拟货币交易所、场外交易商资金账户方面,肩负重要责任;但要从根本上斩断加密货币跨境洗钱、跨境资产转移的链条,打通数据信息壁垒是关键。在她看来,加密货币资金划转链条可以被构造得非常复杂,且每增加一个划转节点,就会多一层风险。一些人正是利用不同节点上的信息不对称来“暗度陈仓”。要解决该问题,一是要加强不同监管部门之间的信息整合,二是向银行和支付机构开放更多信息,通过建立共建共享、互联互通的大数据平台,切实提升对加密货币的监测和风险防控能力。

此外,研究对加密货币的法律定性,亦是业内高度关注的问题。“目前我国对加密货币所发布的文件以部门规章为主,而要从根本上理顺与加密货币相关的一系列问题,需要从更高的立法层级来回答加密货币的法律定性。未来,要构建起切实有效的加密货币监管框架,这一点是基础。”申文浩表示。