高校非物质文化遗产艺术创作人才教育培养研究

——以江西傩文化艺术创作人才培养为例

(江西科技师范大学 江西 南昌 330000)

傩文化是历史性、地域性的集中体现,其是中国古代驱邪纳吉的地域文化,其发源于商周时期,以傩礼和傩仪为文化核心,以傩戏、傩艺、傩舞等为呈现形式,融入了诸多文化艺术因素,包括诗、歌、乐、舞、戏、工艺等,它给文化艺术的起源和发展带来了诸多启迪。概括地说,中华文明的文明要素可见于古老的傩文化之中,对于这一文化资源的选取和利用能为艺术人才的培养提供更多的文化信息和文化底蕴。十八大以来,习近平总书记不断强调提高文化软实力的一个重要方法是努力展示中华文化的独特魅力。结合当前互联网发展和国家相关政策,利用非物质文化遗产进行文化开发和利用已经是时代背景下的一大趋势。因此极具历史研究价值和地域特色的“傩文化”,将为艺术人才的培养提供更为深厚的文化根基。

历经几千年的发展,江西傩文化形成了历史积淀丰厚、原始形态古朴、文化遗存众多、文化体系完整等特点,2006年原文化部公布的第一批国家级非物质文化遗产名录中就有江西萍乡、南丰、婺源等地代表性的傩文化——傩面、傩舞、傩戏。近年来,江西旅游产业蓬勃发展,但截至目前,江西众多极具特色的傩文化开发程度都不高,其原因在于江西傩文化传承模式落后,缺少新一代青年传承人才。高等教育承载着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承和国际交流多重功能,因此高校有责任与义务为江西傩文化培养出新一代的艺术创作人才。

一、江西傩文化非物质文化遗产对艺术人才专业能力的提升

(一)从图素特征和象征意蕴的角度,研究傩面具纹样“局部艺术”与当代艺术的结合,使艺术样式“以拙见真、精雕细琢”

傩面具是傩文化的象征符号,面具是傩的主要特征之一,按纹样可分为狮嘴狼耳纹、龙眼虎鼻纹、剑眉刀须纹等等,面具的纹样涵盖了“驱邪纳吉,祈福禳灾”的寓意。在艺术创作人才培养中,以傩面具“局部艺术”与当代艺术结合为指导,站在发扬地域特色和文化内涵的高度推动当代艺术发展。

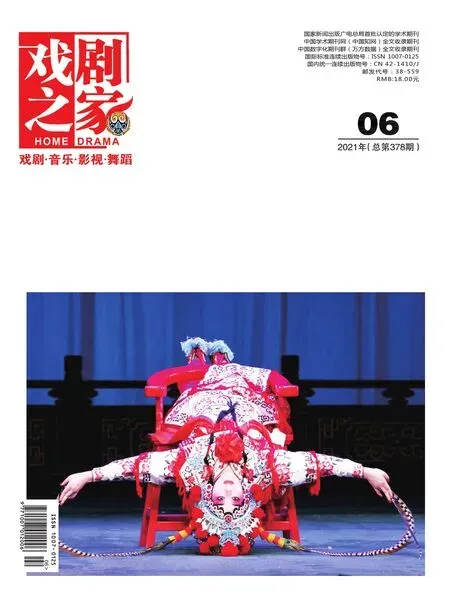

(二)从形体艺术和内涵塑造的角度,研究傩舞服装“造型工艺”与当代艺术的结合,让艺术形象“深入人心、韵味十足”

傩舞是古代社会娱神和娱人的戏剧化表达方式,傩舞中角色多样,如魁星、钟馗、雷公、财神、傩公、傩婆等都深入人心,古朴丰富、生动鲜活的傩形象归功于不同的人物造型和服装纹饰。将这些服装纹饰进行艺术内涵的演化,运用到文创产品中,可充分体现出传统傩工艺与当代创意设计相结合的创作理念。

(三)从雕琢工艺和古今通变的角度,研究傩庙建筑“结构艺术”与当代艺术的结合,助艺术表现“别具匠心,巧夺天工”

江西傩庙历史悠久,傩庙“一进深、一戏台、一雨亭、挑檐挠尾”便体现出艺术结构之美,傩庙建筑上的门神砖雕及驱傩神兽、太公钓鱼、文王访贤等石雕艺术反映出劳动人民精湛的雕刻技艺和丰富的想象力。将这些独特的结构艺术融入艺术创作中,能够丰富艺术作品的形式,充实当代艺术文化元素。

二、江西傩文化艺术创作人才培养对非物质文化遗产的传承与创新

(一)将傩文化引入高校艺术创作人才培养,改善“传承落后,思想僵化”

以“师徒传承”为主,导致“招不来、留不住、传不下去”,这成为傩文化等非遗项目传承状态的真实写照。应以现代审美为艺术导向,以高等院校为教育平台,以理论教学、实践教学等多元化教学模式为途径,以傩艺术工作室、教材、多媒体案例等为教辅工具,让傩艺术走出落后和低效率的“师徒传承”的狭路,为古老传统艺术的现代新生提供助力,探索建立傩文化艺术教育的现代模式。

(二)将傩文化引入高校艺术创作人才培养,避免“传承缺失,后继无人”

2018 年文化和旅游部公布第五批国家级非遗传承人,其平均年龄约63 岁,可见随着老艺人的逝世,传承人数量不断减少,传统艺术岌岌可危。以高校为依托开设傩艺术创作人才培养课程,将高层次艺术人才培养为傩艺术的传承者,使江西傩文化艺术的传承对象更为广泛、更具针对性。艺术人才本身对艺术具有一定的兴趣,且具有一定的美术功底,作为江西傩文化艺术的传承人最适合不过,这有利于大大提高江西傩文化艺术的传承效果,做到江西傩文化艺术的“薪尽火传,源远流长”。

(三)将傩文化引入高校艺术创作人才培养,突破“地域局限,划地为牢”

2015 年原文化部就提出“数字化保护”的非遗抢救性方案,利用互联网等数字媒体平台对非遗文化进行传承保护。傩文化作为原生态的宝贵文化,受到一定的地域性限制。傩文化以江西南丰、萍乡等地最为知名,而在其他地区则出现“不为人知、无人问津”的现状。将傩文化通过艺术专业人才培养进行传承,能够打破原有的地域限制,在全国无差别地进行教育传承,并借由艺术人才进行二次传承创新。

(四)将傩文化引入高校艺术创作人才培养,做到“回溯源头,传承命脉”

做好非遗文化的保护、传承、创新、传播、推广,最终目的是要“从民间来,到民间去”,“反哺”民间的文化艺术。傩艺术作为一种传统“原生艺术”,其保持着千百年不变的传统艺术形态,很难被新时代的艺术审美所接受,缺少与时代的接轨是导致其无人问津的根本原因。高校作为培育“时代性、小批量、高层次、紧缺急需”的艺术人才的摇篮,能够更全面地对傩艺术进行转型升级,注入时代性的艺术因素与表现形式,寻求艺术突破与创新。

三、高校非物质文化遗产艺术创作人才教育培养的意义

艺术人才具有文化传承的功能。江西傩文化与艺术人才培养有着本质的联系,江西傩文化既是艺术人才培养的源泉、艺术人才培养的归宿,又是艺术人才培养的过程。高等学校作为一种文化机构,不能只是消极地接受傩文化的影响,更有责任与义务通过具体的艺术人才培养和研究活动反作用于傩文化。

(一)追本溯源——传递、保护傩艺术,尊重传统技艺的“原生性”,构建当代艺术的民俗之美

从江西傩文化非遗艺术创作人才培养入手,保护傩文化传统技艺的“原生性”。傩文化作为中国传统原生文化之一,傩文化三宝(傩面具、傩舞、傩庙)涵盖了“驱邪纳吉,祈福禳灾”的寓意,其符合中国传统思想,彰显了民俗之美。要利用系统科学的思维与方法培养艺术创作人才,传承傩文化民俗之美,构建中国艺术,形成带有普遍指导意义的理论定式和实践模式,同时通过延伸思考与创新来为当代文化艺术创作提供指导与借鉴。

(二)以人为本——提倡“多元并重、相得益彰”,激活文化意识,夯实群众基础,做到文化交流与人才培养的契合

王文章的《非物质文化遗产概论》中论述:“重视人的价值,重视活的、动态的、精神的因素,重视技术、技能的高超、精湛和独创性,重视人的创造力。”因此,江西傩文化非遗艺术创作人才培养应倡导“以人为本”的核心价值观,以传承人为本是开展各项保护工作的主导原则,在此基础上更深入地进行学术反思。因此,要以非遗传承人为传播主体,打造非遗青年“传承者”、“参与者”和“关注者”多元并重的传承人才体系,使傩艺术在传承与传播中产生变化,从而实现傩文化艺术人才的综合创新培养,也为传统文化创新提供参考。

(三)推陈出新——摒弃“静态传承”,规避抱残守缺、消极保护,构筑“文化自信”,探索“古为今用”的非遗文化发展之势

从中国近现代以来非物质文化遗产传承的成功案例来看,探寻江西傩文化艺术“古为今用”的转型互动,辨析江西傩文化艺术的现代传播模式与江西傩文化工艺传统的衔接以及与江西傩文化工艺传承的主体建构,并建立与傩文化艺术创作人才培养相关的资料库,是值得重点探究的问题。只有研究傩文化艺术创作人才培养,才能保证文化生命力的延续性和成长性,构筑文化自信,实现“古为今用”。要推行一种“传宗接代”式的保护,江西傩文化艺术创作人才的培养应以为江西傩文化传统艺术创造新的“生存空间”和“成长机遇”为目标。

四、结语

综上所述,高校艺术教育要发挥高校平台资源的带动优势,通过江西傩文化艺术教育实现人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新的联动,实现高校非物质文化遗产艺术创作人才教育培养的目标,推动江西傩文化发展。以高校艺术教育为平台,创新江西傩文化艺术传承的教学模式,培养非物质文化遗产艺术创作人才,对江西傩文化艺术这一原生文化艺术进行挖掘转化,使其与时代接轨,摆脱“低俗、草根”特性,在保障江西傩文化艺术品质的同时丰富江西傩文化的民间艺术形式,再将江西傩文化艺术研究成果返还民间,实现高校与民间传承机制的相得益彰。