不同氮肥施用水平下25%乙嘧酚悬浮剂防治小麦白粉病的效果

孙超飞 赵亚男 韩翠仙等

中图分类号:S 435.121.46 文献标识码:B DOI: 10.16688/j.zwbh 2020134

小麦白粉病是由专性寄生菌Blumeria grami-nis f.sp.tritici引起的典型气传性真菌病害,它是我国小麦生产上的重要病害之一。该病害一般发生年份造成小麦减产5%~10%,严重发生年份减产可高达30%以上,小麦白粉病的有效防治对于小麦稳产和高产具有重要意义。

药剂防治是小麦白粉病的主要防治措施之一,其中以三唑酮应用最为广泛。但由于该药剂多年来大量单一使用,导致我国不同地区小麦白粉病菌对其产生了不同程度的抗药性,其抗药性水平在12~88倍之间。因此在实际生产中已逐渐采用一些三唑酮替代药剂或非三唑类药剂来防治该病害。已有研究表明,乙嘧酚对小麦白粉病具有较好的防效,该药剂为嘧啶类内吸性杀菌剂,属腺嘌呤核苷脱氨酶抑制剂。

氮是植物生长所需的必要营养元素,且已有研究发现氮肥施用量对小麦白粉病的发生具有一定影响,其病情指数和氮肥施用量呈正相关。朱建祥认为小麦白粉菌对氮反应比较敏感,在小麦生长季的任何时期使用氮肥均会提高植株的感病性。郭露芳等研究了田间两个小麦品种在5个施氮水平处理下白粉病的发生程度,结果发现高氮水平下病株率、病叶率和病情指数均显著高于低氮水平。郭建国等研究发现旱地春小麦白粉病的发生程度与氮肥的关系比磷肥更密切,氮肥水平越高病害相对越严重。高智谋等研究播期、密度、氮肥对小麦白粉病的定量效应发现,早播稀植低氮的组合有利于控制该病害发生,减少产量损失。

目前还鲜有氮肥不同施用量水平对药剂防治小麦白粉病效果影响的研究报道。因此,本研究通过田间试验,利用随机系数混合模型分析了不同氮肥施用水平对乙嘧酚防治小麦白粉病效果的影响,为氮肥减量施用情况下药剂的合理使用提供依据。

1材料与方法

1.1供试材料与药剂

供试小麦品种为‘京双16(高感小麦白粉病),试验所用菌株为小麦白粉菌混合菌种,由中国农业科学院植物保护研究所小麦白粉病实验室提供,供试药剂为25%乙嘧酚悬浮剂,由江西禾益化工有限公司生产。

1.2试验方法

试验于2016—2017年度、2017—2018年度和2018—2019年度在中国农业科学院植物保护研究所廊坊中试基地(39.5°N,116.6°E)进行。每年度试验设置2个氮肥施用水平,正常氮肥施用水平(N1):基肥每667m2施用25 kg磷酸二铵、15kg尿素、10 kg硫酸钾;开春拔节期追施15 kg尿素;减施氮肥水平(N2):2016—2017年度和2017—2018年度N2氮肥施用量为Nl氮肥施用量水平的1/2,即基肥每667m2施用12.5 kg磷酸二铵、7.5 kg尿素、10 kg硫酸钾;开春拔节期追施7.5 kg尿素;2018—2019年度N2氮肥施用量为N1氮肥施用水平的2/3,即基肥每667m2施用17kg磷酸二铵、10 kg尿素、10kg硫酸钾;开春拔节期追施10 kg尿素。每年度每个氮肥施用水平设7个乙嘧酚有效用量水平(0、30、60、120、180、240 g/hm2和270 g/hm2)。试验共设置2×7=14个处理,每处理3次重复。随机区组排列,总共42个小区。每小区20行,行距25 cm,每行长4m,小区面积4m×5m=20m2,每行播种12g‘京双16,各小区田间管理一致。为确保小麦白粉病能够在田间发生,每年3月下旬将温室内繁殖好的小麦白粉菌盆苗接种于田间;田间接种30 d后(扬花初期),分别喷洒不同用量的25%乙嘧酚悬浮剂;灌浆期(2017年5月22日、2018年5月23日、2019年5月23日)用改进后的“0~9”级法对田间小区的发病情况进行调查。每小区5点取样,每点调查20茎,并计算病情指数( disease in-dex,DI)和防效,计算公式如下:

防效=(对照区病情指数-施药区病情指数)/对照区病情指数×100%。

1.3数据分析

利用SAS软件的PROC GLM程序对氮肥施用水平、施药水平、年度间的病情指数进行多因子方差分析,并对3年度不同氮肥施用水平所建模型截距和斜率进行平行曲线分析。

利用随机系数混合线性回归模型来研究氮肥施用对病情指数或防治效果的影响,分析采用R语言的LME4包完成。本研究共有6个数据组(年度与施肥水平的组合)来评价氮肥施用水平与病情指数或防效的关系,每个数据组有21个点(21个小区),第i个年度与施肥水平组合下第j个小区的病情指数或防效yij的模型为:

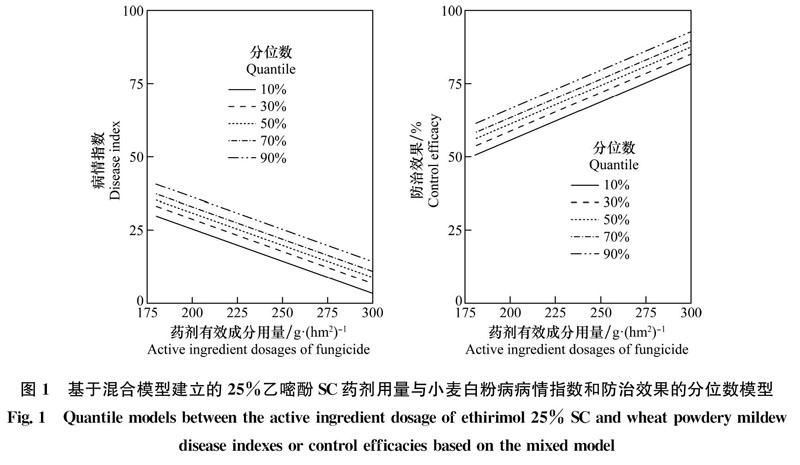

利用分位数回归模型来分析年度、氮肥施用水平对药剂用量的影响程度以及药剂不同用量对小麦白粉病的防治效果范围,该部分采用R语言的quantreg包分析。病情指数或防效的分位数回归模型为:

2结果与分析

2.1不同氮肥施用水平下乙嘧酚对小麦白粉病的防治效果

通过3年度不同氮肥施用水平下25%乙嘧酚悬浮剂对小麦白粉防治效果的研究发现(表1),氮肥施用量对药剂防治田间小麦白粉病的效果有一定影响。3年度25%乙嘧酚悬浮剂对小麦白粉病的防治效果隨药剂用量的增加而升高,当药剂用量低于180 g/hm2时,防效均低于50%;当药剂用量高于或等于180 g/hm2时,防效基本高于50%,当药剂用量达到270 g/hm2时,防效最好,达到73. 38%以上。在相同的用药剂量下,正常施氮处理(N1)小区的小麦白粉病病情指数大多显著高于减施氮肥处理(N2)小区的病情指数,也即在相同用药剂量条件下,减施氮肥处理(N2)的药剂防效大多要高于正常施氮处理(N1),且一般高出4.48~11. 93百分点。

此外,3年度氮肥不同施用水平下不同用量的25%乙嘧酚悬浮剂对小麦白粉病病情指数影响的多因子方差分析结果表明(表2),除施肥因子与施药因子无交互作用影响外,其他因子及其互作对小麦白粉病病情指数的影响均达显著或极显著水平(P<0.05),其中影响的大小顺序为施药>施肥>年度>区组>年度*施药>年度*施肥等。

2.2两种氮肥施用水平下药剂用量与小麦白粉病病情指数或防效的关系模型

对2016年—2017年、2017年—2018年和2018年—2019年3年度不同氮肥施用水平下不同用量的25%乙嘧酚悬浮剂与小麦白粉病的病情指数或防效分别进行回归分析(表3),结果表明其线性回归模型均达到极显著水平,且病情指数随药剂用量的加大而下降,防效隨药剂用量的加大而上升。正常氮肥施用水平(Nl)下的病情指数高于减施氮肥水平(N2),防效则为正常氮肥施用水平低于减量施氮水平。

对表3所建模型的斜率和截距进行比较分析的结果表明(见表4),2种氮肥施用水平下药剂用量与病情指数或防效的关系模型其斜率在年度内、年度间均无显著性差异,F值在0. 00到3.65之间,P值在0. 0637到0.9522之间。所建药剂用量与病情指数关系模型的截距在2017年—2019年N1、N2两种水平下以及防效估计模型的截距在2017年—2019年N1水平下无显著差异外,其他药剂用量与病情指数或防效关系模型的截距在年度内、年度间均存在极显著性差异。

2.3两种氮肥施用水平对乙嘧酚防治小麦白粉病效果的影响

此外,利用3年度不同氮肥施用水平下药剂用量与防效的关系模型(表3)计算获得了两种氮肥施用水平下药剂不同用量对小麦白粉病的防效值(表6),通过此表可查阅不同的药剂用量在不同氮肥施用水平下的药剂防效,方便田间防治时选用合适的药剂用量进行小麦白粉病的防治。

3结论与讨论

前人的研究多集中在氮肥施用量对小麦白粉病发生程度的影响或药剂施用量对田间病害的防治等方面,本研究通过连续3年田间试验研究了不同氮肥施用水平下对药剂防治田间小麦白粉病效果的影响,结果发现减施氮肥可降低小麦白粉病的病情,从而提高药剂的防效,也就是说,在达到田间某一防效的前提下,合理的减施氮肥可降低药剂的使用量。本研究结果表明,如果需要田间防效达到72%~78%,减施氮肥量比正常氮肥施用量的条件下可减少施用乙嘧酚SC有效用量约30g/hm2左右。

本研究将药剂用量作为固定效应,年度和氮肥施用水平作为随机效应,建立了病情指数或者防效的随机系数回归模型,在此基础上,还建立了病情指数和防效的10%、30%、50%、70%和90%分位数模型,通过随机系数回归模型和分位数模型,不但可明确年度和不同施肥水平对药剂防效的影响程度,还可计算获得不同药剂用量下小麦白粉病的防效范围,这对不同年度和不同施肥水平下田间药剂适合用量的选用具有实际的指导意义。

本研究建立了不同氮肥施用水平下药剂用量与防效的关系模型,两种氮肥施用水平下不同药剂用量对小麦白粉病防效值表,便于用户在田间防治时查用合适的药剂用量。