从《弗莱彻建筑史》的版本更迭看20 世纪以来西方对中国建筑的论述演进

谢殷睿

宋 科

一、《弗莱彻建筑史》的写作背景、学术地位及中国建筑相关内容

《弗莱彻建筑史》是西方最负盛名的“全球建筑史”(或“世界建筑史”)著作之一,在西方建筑史学界占据重要地位,自1896 年首次出版以来,持续修订,至今已历经20 次版本更迭。尽管某些版本并不能代表西方建筑史学的最高水准,但此书在很大程度上反映了西方建筑史学界的主流视野、方法和观点,其学术权威性得到了西方学界的普遍认可。

《弗莱彻建筑史》最初由英国建筑师班尼斯特·弗莱彻(Banister Fletcher,称“老弗莱彻”)和其子班尼斯特·F.弗莱彻(Banister F. Fletcher,与其父同名,称“小弗莱彻”)共同撰写,旨在对欧洲各国建筑史进行系统归类和比较,为建筑从业者提供历史参考。1899 年,老弗莱彻去世,之后的版本由小弗莱彻定期修订,开始加入非西方建筑内容,逐渐成为一部囊括全球建筑史的鸿篇巨著。1953 年,小弗莱彻去世,其生前修订的最后一版(第16 版)《弗莱彻建筑史》于1954 年出版。此后《弗莱彻建筑史》的版权由英国皇家建筑师协会(Royal Institute of British Architects)和伦敦大学(University of London)[1]共同享有,定期委托权威的建筑历史学者组织修订。曼彻斯特大学建筑学教授R.A.科丁利(R. A. Cordingley)受委托完成《弗莱彻建筑史》第17 版的编撰工作。接下来的第18、19、20、21版《弗莱彻建筑史》分别由詹姆斯·帕姆斯(James Palmes,英国皇家建筑师协会会员)、约翰·马斯格罗夫(John Musgrove,伦敦大学学院教授)、丹·克鲁克香克(Dan Cruickshank,谢菲尔德大学教授)和穆雷·弗雷泽(Murray Fraser,伦敦大学学院教授)主持修订,众多建筑学者参与编写(表1)。

《弗莱彻建筑史》版本年份和主要编纂者 表1

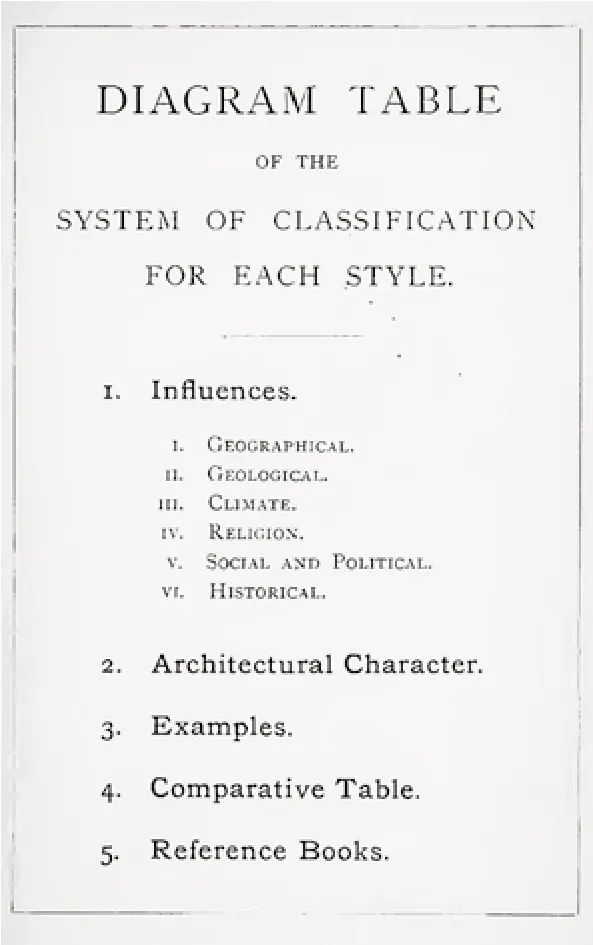

首版《弗莱彻建筑史》是19 世纪末建筑史学界突破“国别史”,走向“世界史”的一个重要里程碑。该书在时间跨度上涵盖了整个西方文明史,在地域范围上覆盖了从埃及到西欧的多个区域,以当时流行的“风格”(style)概念概括特定时代和地域的建筑,并以“比较方法”(comparative method)对不同建筑“风格”进行对比分析。基于“风格”概念和“比较方法”,全书建立了统一的分析框架,体例清晰:每章论述一种“风格”,包含五个小节,即“影响”(Influence)、“建筑特征”(Architectural Character)、“代表实例”(Examples)、“比较表”(Comparative Table)和“参考书目”(Reference Books)(图1)。其中,“影响”是对形成特定建筑风格的地理、历史和社会背景进行总体描述;“建筑特征”是对建筑总体情况及风格进行特征总结;而“比较表”是从平面、柱子、屋顶等建筑形式组合要素出发,对不同时代和地域的建筑风格进行比较分析。

图1:首版《弗莱彻建筑史》建立了基于“风格”和“比较方法”的分析框架

1901 年的第4 版《弗莱彻建筑史》首次纳入关于中国建筑的讨论。尽管《弗莱彻建筑史》不是西方建筑学著作中最早涉猎中国建筑的,相关论述也并非最全面和深入的,但此书长期作为西方建筑历史研究的标杆,在一定程度上代表了各个时期西方建筑学界关于中国建筑史的主流观点。另外,其版本更迭具有罕见的连续性,横跨整个20 世纪从未中断,而在不同版本中,关于中国建筑史的论述几经修改,从一定程度上折射出西方建筑学者对中国建筑史由浅入深的认知演进脉络。

该书过去一百多年间的四个版本具有代表性:1901 的第4 版首次提及中国建筑;1921 年的第6 版首次将中国建筑独立成章;1987 年的第19 版首次邀请中国学者参与编写,中国建筑的编排逻辑和论述内容均出现重大调整,特别强调了中国建筑的历史发展过程以及现代建筑在中国的发展成就;2019 年的第21 版对中国建筑史的论述进一步扩充,反映了当代西方学界在中国建筑史领域的研究水准。本文以这四个版本为线索,分析讨论了各版本的时代背景、论述方式以及与同时代世界范围内中国建筑史主流研究成果的关联,力求从一个侧面理解20 世纪以来西方对中国建筑史的认知演进脉络,并反思世界建筑史学思潮的内在发展逻辑。

二、1901 版(第4 版):“猎奇”与“非历史的风格”

中国建筑首次被纳入《弗莱彻建筑史》是在1901 年发行的第4 版中。此前3 版《弗莱彻建筑史》主要关注欧洲建筑的历史演进,虽然对埃及建筑和亚述建筑也有所涉及,但其目的在于论述欧洲建筑的起源问题。[2]在第3 版的序言中,弗莱彻父子提到两人正在筹措编撰一部分补充内容,以囊括之前未被纳入讨论的欧洲之外的建筑。[3]1899 年,老弗莱彻去世。1901年,由小弗莱彻编辑完成的第4 版《弗莱彻建筑史》正式加入了一个全新的部分,即“第二部分:非历史的风格(Non-Historical Styles)”。这一部分包括印度建筑、中国和日本建筑、古代美洲建筑、撒拉逊建筑等非西方内容,篇幅约占全书的15%;此前的欧洲建筑相关内容,则归入“第一部分:历史的风格(Historical Styles)”,占据全书篇幅的85%。

《弗莱彻建筑史》提出的所谓“历史的风格”和“非历史的风格”在20 世纪初具有重要学术影响。按照书中定义,“历史的”建筑指那些随着历史的发展不断演化和进步的建筑,主要是欧洲建筑;而“非历史的”建筑则是那些原始的、停滞不前的、未体现出任何历史演进的建筑,主要是非西方建筑,中国建筑被归入此类。[4]弗莱彻在“中国建筑的特征”中写道:“(中国的)建筑是文明的忠实反映,似乎从最早的时候便静止不动了。在整个发展历程中,(中国)建筑似乎没有什么进步,对其他建筑风格也没有什么影响”。[5]弗莱彻在《弗莱彻建筑史》的后续版本中(从1905 年的第5版开始),加入了一张名为“建筑之树”的插图,将建筑风格的“历史性”与“非历史性”具象化:欧洲建筑构成树的主干,从古典建筑中汲取养分,在历史发展过程中演化出枝繁叶茂的各种建筑风格;其他“非历史的”建筑,包括印度、中国和日本、埃及和中美洲建筑,则构成树的底部枝叶,过早地停止生长。

“建筑之树”体现了《弗莱彻建筑史》早期版本强烈的欧洲中心主义史观[6],这与当时欧洲日益强势的殖民主义思潮紧密相关。19 世纪以来,西方国家凭借坚船利炮征服了大量东方和非洲国家,建立起近代殖民体系,西方的文化自信和文化霸权登上顶峰。[7]东方文化在欧洲人心中的神秘感迅速消解,西方人不再像过去一样对东方心怀向往和敬意,转而以“居高临下”的轻视和偏见看待东方,认为西方的“科学、理性、进步”远远优于东方的“蒙昧和落后”。这一研究模式及其背后的认识论框架被爱德华·萨义德(Edward Said)等学者称为“东方主义”[8]。

在“东方主义”的认知框架下,1901版《弗莱彻建筑史》并未将中国建筑独立成章,而是与日本建筑一起编入“中国和日本建筑”一章。尽管该章的每一部分都会具体细分为“中国”和“日本”两个小节作分别讨论,但这一章节编排方式在某种程度上体现出当时西方社会对东亚建筑相对笼统的认知和将中日建筑混为一谈的整体倾向。例如,1909 年,中国建筑和日本建筑曾在西雅图举办的阿拉斯加-育空-太平洋博览会(Alaska-Yukon-Pacific Exposition)上被混淆——在建造日本展馆的过程中,美国工人依据对“中国建筑”的印象,擅自把设计图纸上日本馆的素色梁柱涂成了红色,引发了日本建筑师的抗议。[9]

基于当时的“风格”概念,弗莱彻父子将中国建筑视为一种恒定不变的建筑“风格”,对中国建筑特征(architectural character)的总结以外观描述为主,概括如下:(1)明亮的建筑色彩,体现在琉璃瓦的用色上;(2)塔作为一种独特的建筑结构,有重叠的楼层和色彩艳丽的弯曲屋顶,屋角有雕塑装饰;(3)寺庙和住宅没有明显区别,只是建筑品质更好一些。在“比较表”的部分,《弗莱彻建筑史》从平面、墙体、开口、屋顶、柱子、线脚、装饰等方面,分析了中国建筑异于欧洲建筑的特征。例如,在关于屋顶的讨论中,提出屋顶是中国建筑的主要视觉重心,由脱离墙体的独立木构架支撑,这一点与希腊、罗马建筑对屋顶的不重视形成鲜明对比。[10]弗莱彻对中国建筑特征的讨论带有较强的主观性,同时体现出一定的“猎奇”心理。例如,弗莱彻采纳了当时西方的流行观点,认为中国屋顶的曲线源自对帐篷形态的模仿,甚至认为中国建筑柱子的圆形截面来源于竹子[11];在论述中国建筑的装饰时,弗莱彻不加掩饰地揶揄道:“中国建筑装饰体现出中国人古怪的民族特征”。[12]总体而言,这一版本的《弗莱彻建筑史》对中国建筑的讨论大多局限于对外形的简单概括,分析中包含大量不加求证的主观臆测,折射出当时弗莱彻乃至西方主流建筑界对中国建筑的轻视。

在建筑实例方面,弗莱彻父子将中国建筑归纳为坛庙(temples and monasteries)、宫殿(palaces)、塔(pagodas)、牌楼(pailoos)、桥梁(bridges)、陵墓(tombs)、住宅(houses)、茶室(tea houses)、工程(engineering works)和城市(cities)等类型。每一类下均列举少量建筑实例,并附有照片或手绘插图。例如,“坛庙建筑”列举了北京天坛、地坛两例;“塔”列举了南京大报恩寺琉璃塔、北京通州塔、广州花塔等六例;“宫殿建筑”“陵墓”“工程”“城市”分别举圆明园、明十三陵、明长城、明清北京城各一例。不难看出,这一版本仅从类型上对中国建筑进行了笼统介绍,并未从时间和空间上对中国建筑史进行全面梳理。

《弗莱彻建筑史》关于中国建筑“非历史性”的认知代表了当时西方建筑史学界的主流观点,源于西方学界对中国建筑的有限认知。需要指出的是,由于弗莱彻本人从未踏足中国,其关于中国建筑的研究资料全部来源于西方学界已出版的文字或图像,并未加以考证,因而沿袭了一部分陈旧、错误的观点。弗莱彻书中提及的一个重要参考文献是威廉·钱伯斯(William Chambers)1757 年出版的《中国建筑、家具、服装和器物设计》(Designs of Chinese Buildings,Furniture,Dresses,Machines,and Utensils)。该书介绍了中国的寺庙、塔、民居、柱式和园林,并附有12 幅手绘的中国建筑插图。[13]钱伯斯不仅认为中国建筑“千年来未曾变化、千篇一律、如同玩具一般”,其手绘插图也出现了一定比例的失真,对中国建筑的形体特征,如曲线形的坡屋顶、起翘的屋角和复杂的装饰等进行了夸张。尽管如此,近150 年后问世的1901 版《弗莱彻建筑史》依然采纳了钱伯斯的部分论述,书中展示的中国建筑图像也几乎全部来自钱伯斯的手绘插图,仅仅添加了三张未注明来源的中国建筑黑白照片作为补充。[14]这说明早期的《弗莱彻建筑史》对中国建筑的相关论述和呈现沿袭了欧洲18 世纪“中国热”时期关于中国建筑的猎奇式认知。稍早于弗莱彻,英国建筑史学家詹姆斯·弗格森(James Fergusson)是另一位研究中国建筑的重要学者,其论述方式与《弗莱彻建筑史》非常类似,但并未出现在后者的参考文献中。弗格森1876 年出版的《印度及东方建筑史》(History of Indian and Eastern Architecture)用一个分册(Book IX)的篇幅讨论中国建筑,认为中国缺乏宏大的纪念性建筑,因而在建筑艺术上无法与西方比肩。[15]与弗莱彻相似,弗格森同样忽略了中国建筑的历史演进,主要将其作为一种风格进行研究,介绍了天坛及一些代表性的佛寺、塔、陵墓、牌楼和民居。但与弗莱彻不同的是,弗格森将其未讨论中国建筑“历史性”的原因归咎于当时考古资料的匮乏,并表示未来资料充足时,撰写一部中国建筑史便会成为可能。

在弗莱彻等人将中国建筑视为一种非历史“风格”的同时,西方学界还出现了另外两种研究中国建筑的重要倾向。一方面,19 世纪末,一些德国学者开始前往中国,对中国建筑与城市进行实地调研和测绘,通过现代的摄影和测量技术呈现中国建筑的准确形式,同时也揭示了中国建筑丰富的地域性。例如,1891 年,普鲁士建筑师海因里希·希尔德布兰德(Heinrich Hildebrand)随德国使团前往中国,利用业余时间精确测绘了北京大觉寺,其测绘成果在德国出版成册。史学界认为,希尔德布兰德是首位对中国建筑进行精确测绘的西方学者。[16]随后,德国建筑师鲍希曼(Ernst Boerschmann)在德国政府资助下历时三年(1906—1909 年),跨越中国14 个省份,以大量照片和测绘记录展现了中国建筑丰富的类型和地域性[17]。鲍希曼先后出版了七部关于中国建筑的著作,主要内容为调研和测绘数据的呈现以及关于建筑形式的个案讨论。此外,鲍希曼于1924 年起执教于柏林夏洛滕堡工学院(即后来的柏林工业大学)建筑系,讲授中国建筑相关课程,还指导了中国学者奚福泉对清代陵墓建筑的研究。[18]然而,鲍希曼等人对中国建筑的研究以呈现调研成果为主,并未对中国建筑的整体历史发展作全面分析。

另一方面,以艾约瑟(Joseph Edkins)为代表的欧洲汉学家基于对中国古籍的研究和对中国建筑的实地考察,率先从历史分期入手,讨论了中国建筑的“历史性”。艾约瑟于1848 年受英国伦敦会差遣前往中国传教,在上海、北京等地生活近57 年,期间翻译和撰写了大量有关中国历史与文化的著作。[19]1890 年,艾约瑟在《英国皇家亚洲学会中国分会杂志》(Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society)发表了一篇名为《中国建筑》(Chinese Architecture)的文章,以中国社会主流宗教信仰的历史演变为线索,对中国建筑史进行了断代,分为四个时期:“古典”建筑时期(Classical Chinese Architecture,夏至周)、“后孔子”时期(Architecture of the Post-Confucian Age,秦汉)、佛教建筑时期(Buddhist Architecture,具体朝代原文未言明,推测为晋至五代),以及 “现代”时 期(Architecture of the Modern Period,宋朝以后)。[20]在“古典”建筑一节,艾约瑟以《周礼·考工记》和《诗经》为基础,讨论了先民信仰和先秦礼制对中国建筑的影响,重点介绍了明堂、辟雍等宫殿建筑和早期民居的形制、布局和构造;在“后孔子”时期一节,艾约瑟依托《史记》,重点关注了周礼没落后封建帝制的建立及相应的宫殿建筑发展,如阿房宫等,同时结合西方学者在山东济宁嘉祥石刻的考古发现,讨论了汉代石刻的发展;在佛教建筑一节,艾约瑟讨论了佛教传入后,寺院建筑在中国的发展以及佛教信仰对中国世俗建筑的影响,如影壁的设置和金饰的运用等;宋朝以后的时期被艾约瑟统一归纳为所谓“现代”时期,他讨论了儒释道三教合流及基督教、伊斯兰教传入中国后,其宗教信仰和建筑文化相互影响交织的格局。艾约瑟在书中以中国古籍及考古资料为证据,驳斥了在西方学界颇为流行的中国屋顶曲线的“帐篷”起源说。艾约瑟以宗教信仰作为中国建筑历史分期的单一依据,有一定的局限性;但其作为涉猎广泛的汉学家,基于对中国古籍的研究,对中国建筑“历史性”的讨论具有开创意义。需要指出的是,尽管1901 版《弗莱彻建筑史》将艾约瑟的著作列为参考文献之一,但并未吸收艾约瑟对中国建筑“历史性”的认知。

概括而言,19 世纪末、20 世纪初的西方学界出现了研究中国建筑的三条路径:(1)弗莱彻、弗格森基于对西方现有二手研究资料的整合,以 “风格学”视角将中国建筑理解为一种缺乏历史演进的单一建筑样式,体现出殖民主义影响下的欧洲中心主义思潮及东方主义情调,这一流派在艺术史和建筑史领域具有较大影响力;(2)希尔德布兰德、鲍希曼等德国学者以“田野调查”方式,借助现代测量和摄影技术,准确、客观地呈现了中国建筑的具体形象,同时揭示了中国建筑丰富的地域性,但并未作深入的建筑史学讨论;(3)艾约瑟等汉学家以历史学视角,研究中国古籍,同时涉猎考古成果,率先开启了对中国建筑“历史性”的讨论,但在建筑史学界影响有限。

三、1921 版(第6 版):中国建筑的形式成因与结构逻辑

1921 年出版的《弗莱彻建筑史》第6 版相对于上一版本已间隔16 年。在这一版本中,小弗莱彻和第一任妻子爱丽丝·布莱瑟顿(Alice Bretherton)对大量内容进行了重写[21]。由于改动之大,自此版本开始,小弗莱彻将自己的父亲老弗莱彻从作者中去掉,自己成为《弗莱彻建筑史》的唯一编撰者。也是在这一版本中,中国建筑首次脱离日本建筑,独立成为一个章节。该版本中,小弗莱彻补充了更多的建筑实例。例如,在坛庙建筑类型下,除了此前版本提及的天坛[22],还加入了广州海幢寺、北京卧佛寺两个案例;宫殿建筑除圆明园外,加入了紫禁城;陵墓建筑除明十三陵外,将明长陵(the Tomb of Yung-lo)作为典型案例单独介绍。值得注意的是,尽管20 世纪初期的中国已经出现了大量西洋及中式风格的现代建筑,但该版本却只字未提。[23]这说明小弗莱彻对中国建筑的认知并未跳出基于欧洲中心主义的“建筑之树”史观,并不承认中国建筑的历史性,因而未能全面客观地看待中国建筑在20 世纪初的发展。小弗莱彻关于中国建筑的研究在“风格学”框架下有所深入:一方面,拓展了关于中国建筑形式特征的讨论,特别关注了形式背后的思想及社会政治成因;另一方面,受鲍希曼等人调研成果的启发,尝试探讨了中国建筑的结构逻辑,但仍然延续了之前版本的许多“主观臆测”成分。

小弗莱彻在该版本中扩充并更新了关于中国建筑特征的论述,进一步强调从社会、政治和文化视角看待建筑形式问题。在“建筑特征”一节中,小弗莱彻认为,中国建筑以砖木为主要材料的原因是 “中国人不在乎(建筑的)耐久性,也不在乎子孙后代的利益”。[24]这一观点体现出小弗莱彻对中国文明的轻视,但也不全是偏见。梁思成在《中国建筑史》中也曾提出,中国建筑文化历来有“不求原物长存之观念”,“视建筑如被服舆马,时得而更换之”,认为这是中国建筑不重视耐久性的一大主因;加上中国匠人对石质力学缺乏了解,以及石材垫灰的问题难以解决,导致耐久性不如石材的砖木长期成为中国建筑的主要材料。[25]小弗莱彻还认为中国缺乏宏大的纪念性建筑是因为缺少相应的社会基础:“中国人没有宗教热忱,因此少有伟大的寺庙;没有地方贵族,因此缺乏卓越的乡野宅邸;没有家族荣耀感,因此缺乏城镇豪宅;民用建筑被法律所限制,以显示出屋主的社会等级划分”。[26]这些论述尽管过于绝对,体现出欧洲中心主义的傲慢色彩,与客观事实不尽相符,但在研究方法层面上与之前版本相比已有一定进步:之前版本仅在“影响”一节对中国的社会、政治和文化背景作了简单介绍,注意到了中国社会的“世俗性”,但未明确建立中国建筑特征与相应社会文化的逻辑关联;而该版本更加明确地将建筑视为社会、政治与文化的产物,在“建筑特征”一节强调了中国社会的“世俗性”与中国建筑类型、材料的因果关联,体现出小弗莱彻试图从更加理性的角度分析中国建筑。

此外,小弗莱彻在该版本中开始尝试解读中国建筑的结构逻辑。在“比较表”部分,小弗莱彻重点拓展了对“柱子”部分的分析,摈弃了老弗莱彻关于中国建筑的柱子起源于“竹”的观点,重新分析了中国木构架的形态和成因,认为中国建筑的结构核心在于屋架,建造顺序上则是先搭好屋架,再固定屋架与柱子。[27]另外,小弗莱彻观察到中国建筑的榫卯结构以及斗栱的结构作用。他判断道,由于中国的木柱细长,且下端直接放置在柱础上,为了保证柱子不会倾倒,梁柱之间必须采用牢固的榫接,利用上方屋架和梁的刚度保证柱子的稳定性。他认为,这也解释了中国的梁柱为何不采用如西方一般的柱头连接,而是发展出了斗栱来加固榫接的整体刚度。[28]小弗莱彻注意到了中国木构架建筑梁柱之间的关系和斗栱的结构意义,比起此前版本有显著的进步:中国建筑不仅被视为是一种美学形式,也开始被视为一个具有结构逻辑的建造体系。但其论述试图以西方古典建筑常见的“基础-柱子-屋顶”三段式逻辑来解释中国建筑结构,忽视了中国建筑结构的整体性,而关于建造顺序的论述更是无稽之谈。

1921 年第6 版之后,由小弗莱彻亲自修订的10 个版本(至1954 年的16 版)中,关于中国建筑的叙述几乎没有任何修改,在中国建筑研究领域已明显落后,不能代表这一时期的西方研究水准。20 世纪上半叶,瑞典艺术史学者喜龙仁(Osvald Sirén)发扬了鲍希曼等人的“田野调查”研究方法,通过实地考察、摄影和测量对中国建筑和城市进行了更深入的研究。喜龙仁曾赴北京考察城墙、城门和紫禁城,1920 至1950 年代发表了一系列关于中国建筑、艺术的论著。在其1930 年出版的《中国早期艺术史》(A History of Early Chinese Art)中,喜龙仁指出了中国建筑与自然和谐相处的关系、内部蕴含的阴阳调和哲学以及背后的实用主义和建构思想,论述较弗莱彻更为客观、深入[29]。与1901 版对比可以发现,希尔德布兰德、鲍希曼、喜龙仁等人的著作先后被列入1921 及后续版本《弗莱彻建筑史》的参考文献中。这些实地调研成果的加入,一定程度上丰富了《弗莱彻建筑史》研究中国建筑的资料来源,为其讨论中国建筑的构造逻辑提供了重要基础。

四、1987 版(第19 版):中国建筑的“历史性”

1920 至1930 年代,《弗莱彻建筑史》关于中国建筑“非历史风格”的认知成为东方建筑史学者批判的标靶。日本学者伊东忠太结合历史学视角和实地调研方法,依托一手调研和测绘资料,深入研究了中国建筑的历史演进脉络。伊东忠太1926年出版的《中国建筑史》是非西方作者出版的第一本较为系统的中国建筑通史[30]。伊东忠太将中国建筑史分为前期(包括“有史以前”“周”“秦”“汉”四个小节)和后期(包括“三国至隋”一个小节)两个时期。隋朝以后的部分,则在另一本著作《中国古建筑装饰》中得到补充,分为“吸收西域文化鼎盛的时期(六朝)”“鼎盛时期(唐)”“低潮时期(五代十国、辽、金、宋)”“转型时期(元)”和“衰落时期(明、清)”。这一分期带有明显的历史循环论思想。[31]伊东忠太在第一章“总论”中从宫室本位、平面、外观、装修、装饰花样、色彩、材料与构造等七个方面较为客观地归纳了中国建筑的特征,特别是通过对中国民居建筑的调研驳斥了弗莱彻等西方学者认为中国建筑平面千篇一律的错误认知。尽管伊东忠太关于中国建筑史的分期显得较为主观,对建筑结构发展演进过程的研究也不够深入,但其研究在方法和视角上综合了风格学、历史学和田野调查——或许可以认为,西方学者开创的相互分离的三条路径在伊东忠太的研究中得以初步汇合。

1930—1950 年代,中国建筑学者在借鉴西方和日本学术成果的基础上,开始对中国建筑进行更为系统深入的研究。[32]1929 年,中国营造学社成立。1940 年代初,梁思成基于对中国建筑的实地调研和对《营造法式》的深入分析,完成了《中国建筑史》的写作。[33]在中国建筑史的断代上,梁思成《中国建筑史》对伊东忠太的著述有所借鉴,并在最后添加了“清末及民国以后之建筑”一章。梁思成在绪论中将中国建筑的特征分为两大类,每类下细分四点:第一类,属于“结构取法及发展方面之特征”,包括“以木料为主要构材”“历用构架制之结构原则”“以斗拱为结构之关键及度量单位”和“外部轮廓之特异”等;第二类,属于“环境思想方面之特征”,包括“不求原物长存之观念”“建筑活动受道德观念之制裁”“着重布置之规制”和“建筑之术,师徒传授,不重书籍”等。[34]梁思成发掘并强调了中国建筑的内在结构逻辑及其与社会、地理、文化的关联,体现出结构理性主义、环境思想等较为先进的观点。然而,由于中国的长期政治动荡,梁思成的《中国建筑史》未能及时出版,正式出版已是40余年后。[35]此外,其他学者这一时期的学术成果,如刘敦桢的《中国住宅概说》(1957)以及刘致平的《中国建筑类型及结构》(1957)也被引入西方,成为欧美大学中国建筑史课程的参考书,极大影响了安德鲁·博伊德(Andrew Boyd)、夏南悉(Nancy Steinhardt)等西方学者对中国建筑的认知。[36]

1950 年代后,西方学界兴起了“后殖民”“后现代”等学术思潮。[37]受此影响,西方的建筑史研究开始脱离偏重“风格”和“经典”的艺术史研究框架,开始转向重视对“非西方”建筑和“无名”建筑(anonymous architecture)的研究。[38]受后殖民思潮和中国学者相关成果传入西方的双重影响,西方学界关于中国建筑的研究形成了新的局面。一方面,以维尔纳·施派泽(Werner Speiser)为代表的学者依旧坚持欧洲中心主义的传统史观,沿袭了将中国建筑作为一种“风格”的研究模式。[39]另一方面,以亚历山大·索伯(Alexander Soper)、博伊德为代表的学者受到中、日学者论著的影响,开始系统性地探讨中国建筑的历史发展和分期,挑战以弗莱彻为代表的“风格学”治史思路。索伯在1956年出版的《中国的建筑与艺术》(The Art and Architecture of China)中,吸收了伊东忠太的中国建筑史分期方法并加以调整,摈弃了其历史循环论思想,将中国建筑分为六个时期(史前至周、秦至六朝、隋唐、五代与宋、辽金元、明清)。建筑案例和具体论述则大量来自伊东忠太的著作和中国营造学社编撰的《中国营造学社汇刊》。[40]博伊德于1962 年出版《中国建筑与城市规划:公元前1500 年—公元1911 年》(Chinese Architecture and Town Planning:

1500 B.C. — A.D. 1911),引 用 了 刘 敦 桢、刘致平等人的研究成果,从唐宋和明清两个时期讨论了中国建筑屋顶的历史演化,并从汉、唐、宋元、明四个时期探讨了中国传统住宅平面布局、木构架、建筑材料和色彩的历史演化。[41]不过,索伯、博伊德的研究范围仅限于中国古代建筑,未涉及近现代建筑。

在上述背景下,《弗莱彻建筑史》对非西方建筑的态度开始出现转变。1953年小弗莱彻去世后,由科丁利主编的第17 版(1961 年)和帕姆斯主编的第18版(1975 年)对全书结构进行了重大调整。其中,在第17 版中,科丁利将全书的两个部分(“历史的建筑”与“非历史的建筑”)分别重新命名为“古代建筑及其在西方的延续”和“东方建筑”,试图从命名上弱化《弗莱彻建筑史》的欧洲中心主义色彩。帕姆斯则重塑了全书结构,将东西方建筑全部打乱,按照全球建筑的出现时间重新编排为40 章。但非西方建筑全部被视为“古代”建筑,章节排序上放在靠前的位置,甚至早于作为西方建筑起源的古希腊建筑。为了提高《弗莱彻建筑史》对非西方建筑的覆盖度,帕姆斯还邀请了斯里兰卡建筑师席尔瓦(Minnette de Silva)参与编写有关斯里兰卡建筑和东南亚建筑的全新章节。[42]这是《弗莱彻建筑史》首次邀请非西方学者参与编写工作,标志着《弗莱彻建筑史》开始尝试将世界建筑史编纂的学术话语权分享给非西方学者。不过,第17 与18 版《弗莱彻建筑史》尽管尝试从编排上摆脱欧洲中心主义,但关于中国建筑的具体论述却几乎未作修改,基本照搬了小弗莱彻1954 年版本的内容,这很大程度上是因为受冷战影响,1950至1970 年代中西方之间的学术交流较为有限。

1970 年代中后期,随着中国与西方关系的改善,中西建筑学界之间的交流愈发紧密。1973—1974 年间,在美国建筑学会代表团访华前后,西方建筑界掀起了一个关注和报道中国建筑的热潮,中国的古代建筑遗产和新中国的建筑成就均受到关注。[43]在学术研究领域,李约瑟(Joseph Needham)1971 年出版的《中国科学技术史:第四卷第三册》(Physics and Physical Technology Civil Engineering and Nautics)在吸收梁思成和刘敦桢学术成果的基础上开展了关于中国古代建筑的全方位高水平研究。[44]1982 年,李允鉌在香港出版《华夏意匠》受李约瑟《中国科学技术史》启发,从结构原则、建筑技术等角度对中国古代建筑的技术合理性进行了较为全面的讨论,同时对早期版本《弗莱彻建筑史》中有关中国建筑的偏见,尤其是“非历史性”的问题予以明确抨击。[45]改革开放后,国内学者重新整理之前的学术成果,出版了一系列重要著作。1980 年,刘敦桢出版《中国古代建筑史》,以马克思主义理论视角系统阐释了中国古代建筑的发展过程,特别重视建筑发展的社会政治及生产力条件,依据建筑的社会功能从宫室、住宅、陵墓、寺和塔等类别论述各个时期的建筑成就。[46]1984 年,基于梁思成生前研究的英文版《图像中国建筑史》(A Pictorial History of Chinese Architecture)首次在西方出版,引起了极大反响。次年,梁思成的《中国建筑史》正式出版。与古代建筑研究相比,同期的中国近现代建筑史研究尚处于起步阶段。[47]汪坦、藤森照信等中、日学者于1985 年前后开始合作研究鸦片战争以来的中国近代建筑史,对中国16 个城市的近代建筑展开全面调查。[48]同时,邹德侬等学者也开始系统编写新中国成立以来的中国现代建筑史。

在这些学术成果的基础上,1987 年由马斯格罗夫主编的第19 版《弗莱彻建筑史》实现了巨大的突破。该版本首次邀请郭黛姮(清华大学)和吴光祖(同济大学)两位中国学者参与编写中国建筑的有关章节。郭、吴二人均毕业于清华大学建筑系,师从梁思成。郭黛姮深耕中国古代建筑史,尤以宋辽金西夏和圆明园建筑研究闻名;吴光祖在中国近现代建筑史研究方面颇有建树。两位中国学者几乎完全重写了《弗莱彻建筑史》中有关中国建筑的内容,比以往版本实现了三个层面的突破:

第一,该版本首次肯定了中国建筑的“历史性”,实现了从“风格”研究到“历史”研究的跨越,呈现了中国建筑的历史发展进程。具体而言,配合全书的整体编排,中国建筑的发展历程被划分为四个阶段:早期中国建筑(史前时期至周朝,归入“早期亚洲建筑”一章)、前殖民时期的中国建筑(周朝至明清)、殖民与后殖民时期的中国建筑(18—19 世纪)以及20 世纪的中国建筑(图2)。[49]“早期中国建筑”介绍了史前中国与夏、商、周的聚落、城市、宫殿和陵墓,“前殖民时期的中国建筑”则囊括了主要封建王朝时期的中国建筑,并简要叙述了不同朝代建筑特征的演变。“殖民与后殖民时期的中国建筑”介绍了晚清时期西方建筑在中国的传播及其对中国建筑的影响,涉及案例包括圆明园西洋楼、广州十三行、各地教堂建筑和1900 年以前的租界建筑等。“20 世纪的中国建筑”介绍了1900 年以后在中国出现的各类建筑实践,包括中外建筑师对中国古典建筑形式的探索、现代主义在中国的发展和演变、改革开放后国际合作背景下的中国建筑等。这一版本覆盖了古代和近现代,呈现了一个较为完整的中国建筑史框架。

图2:1987版《弗莱彻建筑史》封面,标注了中国建筑所在章节(本文作者标注)

第二,该版本更加系统地总结了中国建筑的特征,综合讨论了形式特征、结构特征和布局特征等几个方面。在“前殖民时期的中国建筑”一章中,作者对中国传统建筑的特征进行了如下总结:(1)结构与建筑艺术的完美融合;(2)良好的抗震性能;(3)高度的标准化;(4)明丽的色彩运用;(5)建筑的系统性组团。[50]这些特征跳出了形式分析的框架,更加关注中国建筑的建造逻辑、设计理念和美学原理,体现出梁思成结构理性主义观点和体形环境论的影响。同时,中国建筑的多样性也得以展现。例如,在介绍中国的“塔”这一建筑类型时,作者在梁思成相关研究的基础上,用连续9 张照片展示不同样式和风格的塔,以强调“塔”本身的多样性。另外,除了传统官式建筑外,中国的伊斯兰建筑、藏族建筑、地方民居、私家园林等也被收录其中。

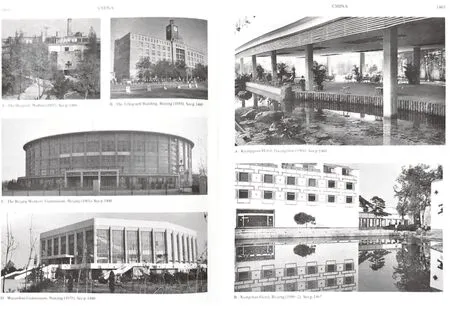

第三,该版本首次论述了中国现当代建筑的形成与发展,并展现了20 世纪中国建筑史的丰富性和复杂性(图3)。在全书整体框架要求下,关于中国建筑史的叙述采用了西方建筑史写作常用的基于“世纪”的断代方式,这种断代方式不一定符合中国建筑史的发展逻辑,却为中国建筑史研究带来了新的视角。例如,以1900 年为分界点的“20 世纪建筑史”基本符合西方现代主义建筑的历史发展进程,却忽视了1840 年鸦片战争对于中国近现代建筑史的重要意义,但这也客观上促使中国建筑史的写作更加关注现代主义在中国的发展。在“20 世纪的中国建筑”一章,作者再次划分出了两个时期——“1900—1950 年”为第一时期,“1950 年以后”为第二时期。在第一时期,作者探讨了现代建筑如何进入中国,论及1920 年芝加哥学派影响下的上海高层建筑、1940 年代对现代主义国际式建筑(International Style)的吸收、中国的“第一代建筑师”和活跃在中国的外国建筑师[51]、中国营造学社的建筑研究以及中国建筑教育体系的建立等重要议题。在第二时期,作者则按照时间顺序简要介绍了新中国建立以来的建筑成就,论及1950年代的民族风格、1960 年代中国南方兴起的带有中国传统庭园特色的现代主义建筑以及改革开放后中外建筑师的交流与合作等。在具体案例方面,1900 年以后共有97个建筑案例被收录,其中,中国建筑师(含华人)设计或参与的案例共66 个,包括1949 年以前案例25 个,1949 年以后案例41 个,最新建成作品为1983 年完工的广州白天鹅宾馆。[52]《弗莱彻建筑史》对这些中国现代建筑案例的收录,呈现了中国现当代建筑史的发展线索,并与时俱进地向世界展现了中国建筑师的设计成就。

图3:1987版《弗莱彻建筑史》现代建筑案例

五、2019 版(第21 版):《弗莱彻建筑史》与当代西方学界的中国建筑史研究

1996 年出版的第20 版《弗莱彻建筑史》由同济大学郑时龄教授组织翻译为中文,于2011 年在国内出版。这是《弗莱彻建筑史》首次以中文形式全面展示给中国读者。[53]第20 版的中国建筑史部分延续了1987 版内容,而此时中外学术界关于中国建筑史的著作已有了长足进展。[54]相比之下,中文版《弗莱彻建筑史》的意义更多在于作为中国建筑学者了解外国建筑的参考资料。

与此同时,随着后殖民主义思潮的蓬勃发展,1990 年代以来的西方学术界掀起了一场批判《弗莱彻建筑史》的浪潮。其中,以土耳其学者纳尔班托卢(Gülsüm Baydar Nalbantoḡlu)的批评影响最广。[55]纳尔班托卢认为,科丁利、帕姆斯和马斯格罗夫等三位《弗莱彻建筑史》主编对弗莱彻欧洲中心主义观念的修正不够彻底,原因在于他们仅仅从“文化多元”(cultural diversity)的视角来理解世界建筑史,而并未关注更深层的“文化差异”(cultural difference)。换言之,纳尔班托卢认为,这些西方主编们在对待非西方建筑史时,往往难以摆脱自身根深蒂固的文化偏见和思维定式,仍以西方模式进行所谓“比较研究”,而忽视了特定国家和民族建筑的特殊性。因此,纳尔班托卢提出,解决这一困境虽然任重道远,但至少可以先踏出有益的一步——邀请更多的非西方学者,以更加多元的阐释方式编写关于自己国家和民族的建筑史章节。

2019 年的第21 版,即最新版《弗莱彻建筑史》可以视作对这一诉求的响应。该版本由伦敦大学学院建筑系教授弗雷泽主编,邀请88 位来自全球各国的学者共同编写,进一步拓展了非西方建筑的篇幅,同时也将名称调整为《弗莱彻全球建筑史》(Sir Banister Fletcher’s Global History of Architecture)。为了彻底摆脱弗莱彻原文蕴含的文化偏见,88 位编写者将所有文本全部重写,与弗莱彻原文几乎不再有直接关联。全书严格按照时间顺序分为7 部分,共计102 章。每章内容延续《弗莱彻建筑史》早期的框架,包括“历史与地理”“文化与社会”“建筑概述”“重要案例”等节段,但不再强调基于形式特征的比较。除此框架之外,此版本充分尊重建筑文化的多元性与差异性,具体行文思路由各章编写者主导,主编不加过多干预。因此,这本书可以视为一本采用多元阐释方式、汇总当代全球建筑学者最新成果的世界建筑通史。

该版《弗莱彻建筑史》成书之前,当代的中国建筑史研究在中西方学术界均已颇具规模,在广度和深度方面均有显著进展,中外学术交流也愈发密切。古代建筑史方面,由刘叙杰、傅熹年、郭黛姮、潘谷西、孙大章合编的五卷本《中国古代建筑史》于2001 年问世,在继承刘敦桢《中国古代建筑史》基本思路和方法的同时拓展了大量内容。[56]此书一经出版,便迅速由美国学者夏南悉等人组织编译为英文版在国外发行。[57]夏南悉自1980 年代以来多次赴中国考察,对辽、金等朝代的建筑尤为关注,与傅熹年等中国学者保持密切的学术交流,于2019 年出版的《中国建筑:一部历史》(Chinese Architecture:A History),在西方影响广泛。[58]近代建筑史(1840—1949 年)及现当代建筑史(1949年之后)研究也取得丰硕成果。由赖德霖、伍江、徐苏斌主编的五卷本《中国近代建筑史》于2016 年成书,成为研究中国近代建筑最为系统全面的著作。[59]邹德侬于2001 年出版《中国现代建筑史》,相对于他1989 年出版的《中国现代建筑史纲》,大幅扩充了相关案例的介绍,同时将时间跨度拓展到1920 年代至1990 年代。[60]美国学者彼得·罗(Peter Rowe)和关晟(Seng Kuan)从 “体”与“用”的辩证关系角度,解释中国近现代建筑史中传统与现代之争、形式与内容之争等多条复杂脉络,同时将研究范围推进至20 世纪末。[61]海外华人学者朱剑飞以英文完成《中国现代建筑:历史的批判》(Architecture of Modern China:A Historical Critique),对中国近现代建筑史进行了一系列深入的专题研究,并将研究范围拓展至21 世纪。[62]英国学者爱德华·丹尼森(Edward Denison)在史料挖掘的基础上,出版了多部著作,介绍中国现代建筑的发展历程。[63]

在这些学术成就基础上,2019 版《弗莱彻全球建筑史》中国建筑史部分的篇幅进一步扩大。中国古代史分期更加细化,现代史方面则更新至21 世纪,同时大幅扩充了建筑案例,但相对于此前郭黛姮与吴光祖对欧洲中心论的破除,该版本并未在史学方法和观念上有较大突破。该版本将中国建筑史分为八个时期,对应8 章:公元前265 年之前(第13 章)、秦汉时期(第22 章)、三国南北朝时期(第23 章)、隋唐时期(第37 章)、辽至元时期(第53 章)、明清时期(第67 章)、1800—1912 年(第83 章)、1914 年至今(第96 章)。这一分期基本遵循我国主流中国古代建筑史的分期方式,同时兼顾了全书的整体架构。其中,中国学者张政伟(复旦大学)、宾慧中(上海大学)和闫爱宾(华东理工大学)分别负责编写“公元前265 年之前”“秦汉时期”和“三国时期”前3 章,其余5 章由夏南悉和丹尼森两位西方的中国建筑史学者编写。夏南悉负责撰写从隋唐至明清的中国古代建筑史部分,分类介绍了各个时期的中国建筑特征与发展,史料翔实、论述客观。丹尼森负责撰写1800 年以后的中国建筑章节,一方面扩充了对时代背景的讨论,更加强调了建筑现象的产生和发展与其背后的 社会、政治逻辑的关联;另一方面拓展了建筑史的覆盖面,1949 年以前的部分加入了日本建筑师在伪满洲国的建筑实践,1949 年以后的部分则加入了香港战后建筑发展、改革开放后中国建筑师的实践以及21 世纪的中国建筑现状。不过,丹尼森对中国新生代建筑师及其作品的关注严重不足,仅提及大舍建筑的上海龙美术馆以及王澍的宁波博物馆和水岸山居三个建筑案例[64]。这样的篇幅设置显然忽略了近年来中国建筑在本土和国际上取得的重要成就。

在该版本的撰写中,中国学者所占的比重与所取得的学术成就不成比例。中国学者仅撰写8 章中的前3 章,即三国以前部分,却并未参与撰写其余5 章,而后5章才是中国建筑史的主要内容。这与后殖民主义思潮下《弗莱彻建筑史》邀请更多非西方学者编写本国建筑史的趋势背道而驰。尽管夏南悉和丹尼森都是优秀的中国建筑史学者,在写作时也吸收了中国学者的研究成果,但中国当代建筑史学者的缺席仍是值得关注的问题。

六、结语

《弗莱彻建筑史》在过去一百余年间,历经20 次版本更迭,对世界建筑史研究和写作产生深远影响。虽然《弗莱彻建筑史》并非总是引领研究前沿,但的确持续吸收了研究领域的新思潮和新成果,折射出世界建筑史研究思潮的演进,也从一个侧面反映了20 世纪以来中国建筑史研究领域的持续进展。一些潜在的脉络值得进一步反思:

第一,世界建筑史研究的重点从关注风格和形式特征转向重视研究历史演进脉络,西方对中国建筑史的研究也经历了同样的范式转变。19、20 世纪之交的中国建筑研究重点是对中国建筑风格的特征总结,“中国建筑史”的概念尚未成型,研究方法也以二手资料的整合为主。1920 年代后,西方学者对中国建筑的调研和测绘为讨论中国建筑的结构逻辑提供了基础。尽管少数西方学者尝试理解中国建筑的历史发展,但对建筑史学界整体影响有限。1930 年代之后,《弗莱彻建筑史》关于中国建筑“非历史性”的偏见成为中日学者批判的标靶,也刺激了中日学者开展更深入的历史研究。在这一过程中,调研和测绘的方法得到延续和重视,与历史和文献研究相结合,中国建筑的历史演进脉络得以逐渐明晰。1950 年代后,索伯、博伊德等西方学者摈弃了弗莱彻的“风格”框架,转而采用中日学者的“历史”框架。1987版《弗莱彻建筑史》终于打破了自身局限,邀请中国学者主导撰写中国建筑史,展现了中国建筑史的丰富性和复杂性。在这一历史进程中,《弗莱彻建筑史》并未起到引领学术潮流的作用,而是成为先锋学者批判的标靶,反向刺激中国建筑史研究完成从“风格”到“历史”的跨越,见证并促进了东西方学者研究方法与成果的相互影响与交融。

第二,世界建筑史研究的比较方法经历了一个类似的范式转变过程:从形式特征的比较到多元文化和历史发展脉络的比较,但在这一转换过程中,比较方法被逐渐弱化。《弗莱彻建筑史》早期版本的形式特征比较以“比较表”为载体,具有明确且统一的比较分析框架。而在1970 年代之后的版本中,不同国家和文明体的历史进程被并置在一起,不再追求一个系统的比较分析框架,而是不断走向多元化的历史叙事。这一趋势值得肯定,但也为当代世界建筑史研究提出了一个新的问题——如果抛弃一个统一的分析框架,如何对不同文化和国家的历史进程进行深入且有意义的比较分析?

第三,世界建筑史研究的全球视野和当代意识不断加强。1950 年代以来,“非西方的”“当代的”“无名的”建筑被不断纳入主流建筑史研究,体现出建筑史研究边界的不断扩展。例如,早期的《弗莱彻建筑史》对当时新兴的现代建筑实践及思潮鲜有提及,直到1970 年代才开始重视“20 世纪现代建筑”。1987 年《弗莱彻建筑史》中,中国学者对中国近现代建筑史的系统梳理反映了这种重视当代史的趋势。

第四,世界建筑史研究的话语权逐渐走向开放,但西方仍占据主导地位。《弗莱彻建筑史》从1970 年代之后不断邀请非西方学者参与编写。1987 年,中国学者几乎完全负责了中国部分的编写,在尊重整体研究框架的基础上,呈现了中国学者的独到见解。2019 年的最新版《弗莱彻建筑史》由88 名来自全球各地的学者完全重写,力图彻底摆脱欧洲中心主义,但遗憾的是,中国学者在这一版本中的话语权似有倒退。这一现象提醒中国学者应更积极地融入国际学术语境,在世界范围内争取更大的影响力。

注释

[1] 伦敦大学(University of London)为多个各自运作的机构联合的联邦制组织,是世界上规模最大的大学系统之一,成员包括伦敦大学学院(University College London)、伦敦国王学院(King’s College London)等。

[2] 全书以历史为线索,依次介绍埃及、亚述、古希腊、古罗马、拜占庭、罗马风、哥特、文艺复兴时期的建筑风格,展现了欧洲建筑发展演化的历史脉络。在论述重要的建筑风格时,还在地理和国别上进行了细分,例如哥特建筑被分为了“英国建筑(罗马风与哥特)”“法国哥特”“比利时与荷兰哥特”“德国哥特”“意大利哥特”“西班牙哥特”六个章节进行论述。

[3] 参见参考文献[1]序言部分。

[4] 参见参考文献[2]:437-438.

[5] 同注释[4]:461-462.

[6] 参见王鲁民. 着魅与祛魅——弗莱彻的建筑之树与中国传统历史的叙述 [J]. 建筑师,2005(8):58-64;罗小未. 《弗莱彻建筑史》中译本序 [J]. 时代建筑,2011(6):152-153.

[7] 1800 年,荷兰在印尼群岛建立起荷属东印度殖民统治。1801年,法国征服埃及,随后英国打败法国取得了埃及的统治权。1858 年,英国正式推翻莫卧儿帝国,撤销东印度公司,建立起从政治、经济、文化上全面统治印度次大陆的英属印度。同年,法国登陆越南,随后占领柬埔寨、老挝,逐步建立起法属印支联邦。

[8] 参见参考文献[3]。

[9] 参见参考文献[4]。

[10] 同注释[4]:461-471.

[11] 在比较分析中国建筑圆形柱子截面的起源时,弗莱彻分析道,“竹子——由于其轻便、坚固和便于使用,早期比方形截面的木柱更受欢迎。竹子的自然特征决定了柱子的截面不会是方的……竹子影响了中国木结构体系的发展。”

[12] 同注释[4]:470.

[13] 参见参考文献[5]。

[14] 三张照片分别为“北京皇宫”(The Emperor’s Palace,Pekin),上海一座“典型”中国塔(Shanghai:A typical Chinese pagoda)以及一座“典型”中国牌楼(A Pailoo,a typical structure erected as a memorial)。照片来源均仅标注为“Photos”。此外,手绘插图除大量来自钱伯斯外,另有一小部分来自德国建筑师Albert(Albrecht)Rosengarten(1809—1893)1857年出版的一本德语建筑教材《建筑风格手册》(Die architektonischen Stylarten / A Handbook of Architectural Styles)。该书关于中国建筑相关论述同样基于钱伯斯等学者的早期研究,缺乏一手调研资料的支撑。

[15] 参见参考文献[6]:686-688.

[16] 参见参考文献[7]。

[17] 参见参考文献[8]:179-182.

[18] 同注释[16]:86-87.

[19] 艾约瑟是北京东方学会(Peking Oriental Society)和上海的英国皇家亚洲学会中国分会(China Branch of the Royal Asiatic Society)的核心成员,曾供职于清朝海关总税务司。

[20] 参见参考文献[9]。

[21] 参考参考文献[10]:xxxiv.

[22] 天坛的名称由The Temple of Heaven改成了The Temple of the Great Dragon,文字描述则基本一致。

[23] 小弗莱彻在1928 年版本中纳入了19 世纪以来的折中主义风格,将其归入“现代建筑”,但在当时盛行的殖民主义思潮和欧洲中心论影响下,他并未将西方殖民者在中国建造的折中主义“现代建筑”纳入讨论。

[24] 参见参考文献[11]:809.

[25] 参见参考文献[12]:17-18.

[26] 同注释[24]:809-810.

[27] 小弗莱彻认为,中国建筑是如此构建起来的:“屋架先被搭好,然后屋架决定了柱子的位置,通过屋架的刚度和梁牢牢地把柱子——通常是杉木材质——固定在柱础上;简而言之,他们并不是把屋架置于(搭好的)柱子上,而是把柱子置于(搭好的)屋顶下。”

[28] 同注释[24]:815-816.

[29] 参见参考文献[13]。

[30] 参见参考文献[14]。

[31] 参见参考文献[15]:332.

[32] 梁思成在美国求学时曾阅读过鲍希曼、喜龙仁的著作,但对二人的研究思路持不同意见,这也激发了梁思成撰写一部中国建筑史的强烈意愿;中国营造学社成立后,鲍希曼曾被聘任为通讯研究员,其成果为营造学社成员的研究活动提供了参考,详见:赖德霖. 中国近代思想史与建筑史学史 [M]. 北京:中国建筑工业出版社,2016。另外,在梁思成等人开展调研活动的同时,中国学者乐嘉藻于1934 年出版了一本名为《中国建筑史》的专著,但停留在文字描述与文献梳理上,缺乏相应的实地调研支撑和专业的建筑体系和构造分析。

[33] 参见参考文献[12]。

[34] 同注释[33]:13-21.

[35] 有关梁思成《中国建筑史》的出版过程,参见参考文献[16]。

[36] 有关刘敦桢、刘致平著作对夏南悉的影响,参见参考文献[17]:viii-ix.

[37] 两次世界大战很大程度上破坏了之前的殖民体系,民族独立浪潮客观上推动了后殖民思潮的发展。同时,战争的巨大创伤也促使更多学者反思西方几个世纪以来一直引以为傲的“现代性”,以批判西方现代文明为基础的后现代思潮开始迅速成长。无论后殖民还是后现代,都试图打破欧洲中心主义。

[38] 参见参考文献[18]:190-193.

[39] 施派泽于1964 年出版《彩版东方建筑》(Oriental Architecture in Colour),将中国、日本、韩国压缩为“远东建筑”(Far Eastern Architecture)一章,采用了类似弗莱彻早期版本的论调,认为中国建筑具有保守主义倾向、缺乏历史变化,建筑原型重复单一,因此主要运用样式论和类型学框架对中国建筑进行分析。参见参考文献[19]:339-493.

[40] 参见参考文献[20]。本书由索伯与希克曼(Laurence Sickman)合著,其中索伯负责中国建筑史部分,希克曼负责中国艺术史部分。

[41] 参见参考文献[21]:23-46,75-118.

[42] 席尔瓦(Minnette de Silva ,1918—1998),斯里兰卡著名建筑师,现代主义建筑先驱。英国皇家建筑师协会(RIBA)首位亚洲会员,国际建筑师协会(CIAM)首位亚洲代表。有关席尔瓦对1975版《弗莱彻建筑史》的贡献,见参考文献[22]序言部分。

[43] 参见参考文献[23]。

[44] 参见参考文献[18]:173-175.

[45] 参见参考文献[24]。

[46] 参见参考文献[25]。本书编纂工作从1959 年开始,历时七年,前后修改八次,因遭遇“文化大革命”,未能及时出版。相关讨论参见:赖德霖. 文化观遭遇社会观:梁刘史学分歧与20 世纪中期中国两种建筑观的冲突 [A]//朱剑飞. 中国建筑60 年(1949—2009):历史理论研究 [C]. 北京:中国建筑工业出版社,2009:246-263.

[47] 1959 年,建筑工程部建筑科学研究院主持修订的《中国近代建筑史(初稿)》完成,作为第一本讨论中国近代建筑的通史,对1840 年至1949 年中国的建筑发展和案例进行了初步归纳。此后,中国学者对近现代建筑的研究因政治因素停滞。

[48] 1992年起汇编为16 册《中国近代建筑总览》出版,标志着中国近现代建筑史研究的重新起步。

[49] 除“早期中国建筑”由英国伦敦大学学院教授朱利安妮·汉森(Julienne Hansen)在“早期亚洲文明”一章中统一撰写外,郭黛姮负责编写“前殖民时期的中国建筑”一章,吴光祖负责编写“殖民与后殖民时期的中国建筑”和“20 世纪的中国建筑”两章。

[50] 参见参考文献[26]:693-694.

[51] 中国的“第一代建筑师”包括吕彦直、董大酉、杨廷宝、赵深和陈植等;活跃在中国的外国建筑师,包括公和洋行(Palmer and Turner)、哈沙德洋行(Hazzard and Phillips)、马矿司(R. B. Moorhead,马海洋行合伙人)、通和洋行(Atkinson and Dallas)、墨菲(Henry K. Murphy)、邬达克(L. E. Hudec)等。

[52] 参见参考文献[26]:1450-1467.

[53] 参见参考文献[27]。此前,1944 年沈理源曾翻译《弗莱彻建筑史》西方建筑的部分,以《西洋建筑史》的名义在国内出版。

[54] 代表性著作参见参考文献[28-33]。

[55] 参见参考文献[34]。

[56] 参见参考文献[28]。

[57] 参见参考文献[29]。

[58] 夏南悉长期研究中国古代建筑史,除组织编译《中国古代建筑史》外,作品包括通史类的《中国传统建筑》(Chinese Traditional Architecture)(1984 年出版)和《中国建筑:一部历史》(Chinese Architecture:A History)(2019 年出版),以及一些断代史和专题研究。在《中国建筑:一部历史》中,夏南悉将中国古代建筑史分为11个阶段:史前、先秦、汉、三国两晋十六国、南北朝、隋唐、五代十国、辽与西夏、宋与金、元、明清,同时在其中穿插了“宋《营造法式》”“唐至明的中国城市”“少数民族建筑”“园林与民居”“近代中西建筑交流”等专题研究章节,是一部较为全面系统的中国古代建筑史。

[59] 参见参考文献[30]。

[60] 参见参考文献[31]。

[61] 参见参考文献[32]。

[62] 参见参考文献[33]。

[63] 丹尼森主要研究中国近现代建筑史,作品包括《1949 年前的中国现代建筑与景观》(Architecture and the Landscape of Modernity in China before 1949,2017年出版)、《中国的现代主义:建筑视角与变革》(Modernism in China:Architectural Visions and Revolutions,2008 年出版)以及一些专题研究。参见参考文献[35][36]。

[64] 被纳入讨论的新生代建筑师包括马岩松、李晓东、张永和、马清运、刘家琨、王澍、大舍建筑、如恩设计等。参见参考文献[37]:1195-1132.