西方艺术观念与东方哲学的碰撞

伊娃·科藤 著 仓恺延 周晓燕 译

从学生时代开始,我就对东方哲学产生了浓厚兴趣,特别被其“虚实观”(fullness and emptiness)中蕴含的对立统一的关系吸引,比如副标题为“留白问题”(TheProblemofUnpaintedWhite Surfaces)的这本关于日本禅宗绘画的书,着力探讨了艺术中的“虚实”概念及其创造性作用,①约瑟夫·甘特纳在给中村奈惠所写的序言中曾提到《留白问题研究》这本书,参见Die Tuschmalerei des Shubun und das Problem der unbemalten weißen Flächen, Constance: Leo Leonhardt, 1981, p.5。对我的研究帮助很大。对于西方艺术家来说,“留白”是令人恐惧的,或者换个委婉的说法,他们恐惧“空无”(emptiness)。恐惧“空无”这种情况在西方艺术家中是很常见的,格哈德·里希特(Gerhard Richter)1985年在其笔记中曾这样记述:“因为人们总试图去寻找可以替代空白的合适的东西,所以留白的画布令人感到恐惧,具有挑战性。然而,人们并不真的相信,他们所找到的这个东西是由这片空白发展出来的,同时人们又十分坚定地相信,后者是实际存在的,而且一定是从前者(空白)发展出来的。”②Gerhardt Richter, Text, Schriften und Interviews, Leipzig: Insel, 1993, p.114.其实一些事物虽不能被我们感知,却可以从中发展出可以被感知的对象(“有生于无”),这种自相矛盾的情形在任何艺术实践中都切实存在。①通过对这一悖论的研究,我接触到了中国艺术家周燕妮,2011年她作为访问学者来到汉诺威大学,我们进行了一次线上私人会议。我们研究的重点不是去弄清楚“实有”和“空无”各自代表的意义,而是去探究如何在相对的两极之间找到(转换)路径的问题。东方哲学始终主张设身处地看待这些开放性问题,他们将“空无”作为“实有”的过程性存在,并以此为基点生发出各种有关“有”和“无”关系的观点,这些观点在经历长期的演化后,具有一种将人类从人类中心主义中抽离出来的力量。

我原先十分偏爱概念框架,认为概念框架的科学严谨性,有助于我们获取确定性的知识(我在学校最喜欢的科目是数学),直到后来我发现了艺术活动的开放性,我开始信任各种未知的、不确定的空白空间。日本人用“ma”指称这种具有潜在表现性的空白空间,认为其中不仅包含可意识到的空间,还包含他者(the Other),即“无法到达的空间”——“I-ku”,作为从“ku”或者彻底的无之中生发出来的多样空间。

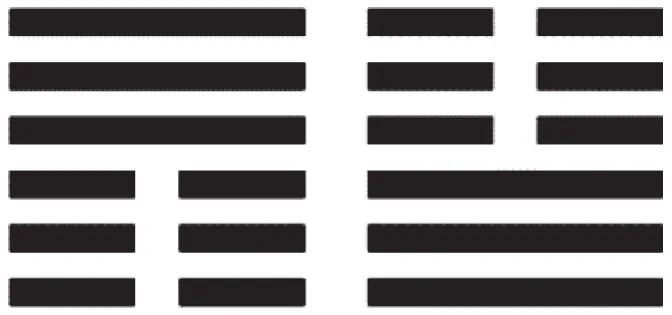

以上这些(空白空间)随时会产生。例如,我参与的东方能剧(noh theatre)在西方巴洛克风格的舞台表演(见图1,伊娃·科藤摄),其实是由两种地理位置相距遥远的艺术形式发生碰撞而产生的一种新的整体艺术(Gesamtkunstwerk),组成这种新艺术的每个艺术元素都在有与无之间具有艺术张力。另外,我之所以致力于巴洛克艺术,还有另一个原因:有机会向当代观众展示精美的古代天象。例如,在一场主题为“将潜能挖掘到地面:探索思想/图像天堂里的现实”的展演中,我通过将观众站立的真实地面变换为虚幻场景,让现场观众体验一种类似中国《易经》所描述的天地交汇的情形(见图2),并意识到将“星空”视为一种可被视觉感知的真实图像,或一种对静态地面之上的天空的知识性描述,都是不合适的,“星空”更应该被看作一种显现天地之间关系的一种矢量。

图1

图2

当天空(代表被创造出来的元素)位于上方,而地面(可被真实感知的元素)位于下方时(如图2左侧),意味着“停滞”状态。当本该向下移动的可感知元素(地面)位于上方,而本该向上移动的那个代表被创造出来的元素(天空)位于下方(如图2右侧)时,天空越来越上升,而与其相对的地面逐渐下沉,一种与天、地两者都没有关系的另一种力量就在这种天地交汇的瞬间产生了,这种力量意味着“和谐”。正如著名的中国文化翻译家理查德·威廉(Richard Wilhelm)所描述的那样:天地交融。①Richard Wilhelm, I Ging: Text und Materialien, Cologne: Diederichs, 1983, pp.62-68.

关注时间关系(temporal relations)是中国人思维的重要特点,对西方主客体关系的发展产生了显著影响,以至于到后笛卡尔时期,不仅西方主客二元论被东方哲学所颠覆,西方艺术创作也深受其影响。对此,我将从以下三方面论述关于东西方文化碰撞的问题:立体主义的认识维度,对一位美国艺术家的总体评价,以及当代中国艺术与“可持续性发展”主题。

一、认识立体主义的一个维度

自立体主义产生之时,西方艺术就开始摒弃单点透视法而推崇立体主义创作手法。单点透视只能表现确定的和表面真实的时空维度,而立体主义则有其建构图像真实性的法则,它不仅不在确定的时间维度上构造“伪”现实,还引导欣赏者不囿于旁观者立场,驱使他们从不同角度去观察。立体主义更有助于展示事物与事物之间更深层和更真实的关系,因为当立体主义艺术对感知对象进行主题化处理时,往往摆脱了绝对性(absoluteness)。绝对性视人类意志为唯一现实,强调人类拥有自己和宇宙的意志,而立体主义艺术作为一种主动性视觉艺术,它并不想支配被观赏的对象——事物的存在是不通过(几何)结构来再现的,而是在时间性中被(欣赏者)体验:它们必须是一种被欣赏者主动感知到的东西,而不是在图像的基础上被发现。

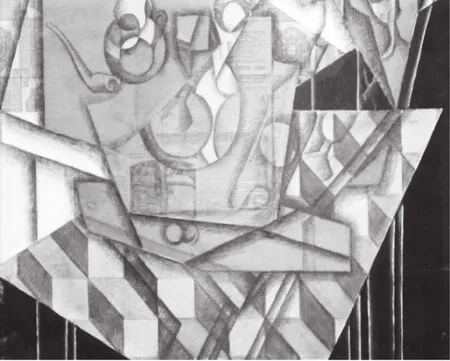

图3 胡安·格里斯的《茶杯》,1914年

艺术通过主题化感知本身,将独立的现实呈现给观众,从而开启了另一种认识世界的可能性——一种久违的可能性。要在某个瞬间捕捉到显现的(真实)世界,摧毁之前存在于我们脑海中的概念,才能获得对事物的真正理解。也就是说,立体主义者主张摒弃预先附着在物体上的概念化认知,充分感受外部事物的“不融性”和“排异性”。立体主义认为唯有以“回归本我”的方式,才能接近人类的本质——与之相反,现实主义强调“去主观化”对现代艺术创作的重要性,通过再现事物的方式在原本空无的内心中激发起想象性情感。总之,立体主义艺术一方面强调艺术品归根到底不是物体,另一方面也凸显了审美活动的原始特征,即审美活动并不是审美主体消解在艺术成品中的过程,而是审美主体发现自身与世界真实关系的过程。

自立体主义艺术这种非具象派艺术问世以来,欣赏者的任务就是从艺术形象中创造意义:这个过程是欣赏者将思考融入作品中的一种主动性的视觉认知过程。具有多维性、开放性特征的现代艺术及其美学日益成为人们关注的焦点,艺术创作主客体之间的静态关系也逐渐被打破。这正如黑格尔曾说过的那样,艺术作品在它本身的时代没有任何实际作用,因此它拒绝任何在艺术之外的附属价值。但是,基于以上的各种变化,相关艺术的其他方面的一些认识也应该改变,比如,既然人们不再强调艺术呈现世界的客观真实性的程度,而强调真实世界在被艺术视觉化、主题化过程中的反应,那么,这种艺术与现实的新关系,以及艺术回应现实所产生的新内容,就应该被纳入艺术评估中去考量,而不是仅成为一种颇具自信的理论假设。

超现实主义画家雷内·马格利特(Rene Magritte)曾有过这样的评论:“这正是问题所在——如何不做自信的理论假设,使得大脑不去自动地将‘主观’投入构思中。”①David Sylvester, René Magritte, London: Arts Council of Great Britain, 1969, p.32.但是,如何形成开放式审美思维呢?首先要通过认真考察研究对象,尝试在一些看起来最不可能有关联的物体中提炼、发现有序的关系或法则。这些从混沌世界中被重新发现的关系或法则在经过雕琢后,就有可能发展为不受“主观”约束的观念组合体。这种观念组合体是被自由创造出来的,是对生命律动真相的一种压倒一切的回应,可看作诸多艺术变形的象征。②参考里尔克(Rilke)所提到的诗歌(Know the Image)中的动人形象。其实,就“回应性”(responsiveness)而言,立体主义还可以被看作一种超越了其他任何随意的排序和无端的视角变化,建立在最初“他者”基础上的复调美学。我们在诺瓦利斯(Novalis)的童话《风信子与玫瑰花》(HyacinthandRoseblossom)中就已经可以看出复调的潜力:“交叉的声音”在诗歌的审美空间中聚集在一起,互相传递,它们看似自相矛盾却可以为一些无解之问提供解决方案。③关于这种联系的描述详见我的文章Wirklicherals Wirklichkeiten, Stuttgart: Kohlhammer, 2011, p.85。对俄罗斯文学理论家迈克尔·巴赫金(Michael Bakhtin)而言,“回应”比任何带有道德色彩的责任伦理应用都要深刻。即便是“极端对立”也比任何刻意的认可更有艺术价值,所以无论是他的“多透视主义”还是复调理论都关涉“复合式对话”,即通过同时产生的一些根本无法厘清的相互关系,甚至自相矛盾的声音和观点创造出一种结构。由此,巴赫金对在过渡时期陷入困境的异质社会也形成了一些独到的观点:社会是个性相异者追求平等的产物,是美学和道德良知的统一体。

我们还可以通过另一种方式展现艺术与生活的紧密联系,如审视东方艺术和文化。根据作家程抱一(François Cheng)的翻译,中国的“好看”一词不仅指视觉上的美,更在物理层面上指向能对身体带来益处的美,④François Cheng, Fünf Meditationenüber die Schönheit, Munich: C.H.Beck, 2008, p.66.中国这种强调有益身体健康的观点,大多传承自哲学家庄子的养生观。汉学家马蒂亚斯·奥伯特(Mathias Obert)补充了艺术史学家汉斯·贝尔廷(Hans Belting)对图像人类学的理解,并进一步扩展了他自己的主张:“我们生活在图像中,通过图像作用于世界和我们自己。在前现代中国文化中,人类的形象(image)大多被塑造为一种美好生活的伦理。”⑤Mathias Obert, Imagination oder Antwort, Bild und Einbildungskraft, Munich: Fink, 2006, p.146.这种图像将世界定义为人类向往的居住地,从而改变了人们对世界的态度,因而它既不是隐喻性(metaphorical)的也不是暗示性(suggestive)的。①Mathias Obert, Imagination oder Antwort, Bild und Einbildungskraft, Munich: Fink, 2006, p.146.

二、对一位美国艺术家的总体评价

作为一个指向好的、美的与有益的生活的基本标准,程抱一提到“回归”这样一种存在方式的必要性:走向开放式的生活。②François Cheng, Fünf Meditationenüber die Schönheit, Munich: C.H.Beck, 2008, p.68.这种源自中国古代的传统观念与18世纪西方作家卡尔·菲利普·莫里茨(Karl Philipp Moritz)所提出的“存在的意义在于体验瞬息万变的生活世界”的观点相似。在视觉艺术领域中,还存在着另一个惊人的对应关系——一个20世纪美学艺术家的案例。贾斯珀·约翰斯(Jasper Johns)以其作品《美国旗帜》(American Flag)闻名世界,尽管他似乎不如其同事罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)那样具有前瞻性,但这里问题在于这是否关涉他如何回应在其周围的环境中出现的事物。

约翰斯在谈及个人创作体会时坦言:“困难在于,当你开始工作时,你总是无法消除自身的复杂性。如果我可能已经追踪到了,我将会感到很有把握,因为对我而言,有趣之处在于这样一个事实:它不是被设计出来的,而是被捕捉到的……它不属于我。”③Richard Francis, Jasper Johns, New York: Abbeville Press, 1984, p.78.艺术史学家理查德·弗朗西斯(Richard Francis)认为:约翰斯热衷于“在世界中发现一些他能够挪用并赋予细微差别的事物”。④Richard Francis, Jasper Johns, New York: Abbeville Press, 1984, p.78.“挪用”(appropriation)这样的词确实没有做到公正地评估约翰斯的艺术,还有很多其他关于约翰斯的评价也没有意识到他对待世界的独特态度。约翰斯被斥责为根深蒂固的悲观主义者,这种悲观主义融入了“他对世界所具有的独特敏感性,但也导致他质疑自身的创造力”,不过,“将已有的东西拿走,或可一定程度上使他免于这种焦虑”。⑤Richard Francis, Jasper Johns, New York: Abbeville Press, 1984, p.78.约翰斯个性的让位及其变形(transformation)的艺术法则是被认可的,但不包括他对于预设中无中生有(exnihilo)的拒绝。显然,艺术赋权(artistic empowerment)的行为是人们所期待的,这是一种很典型的西方思维,不同于这样一种行为方式:在行动中犹豫不决,或甚至反思性地对行为本身产生彻底的怀疑。从这个假定出发,约翰斯创造性的变形过程,即“一个事物并不是相邻于另一个事物,而是从一个事物中显现出来,由此一个事物也作为另一个”呈现在其作品中,这一变形过程并没有被正确地评价。⑥Monets Vermächtnis Serie-Ordnung und Obsession, Hamburg: Hatje Cantz and Hamburger Kunsthalle, 2001, p.124.通过那些没有通过具体经验来进入其绘画的先见解释,我们可以得出结论:“约翰斯的决定具有明确无误的道德含义,因为他属于这样一种画家,他们将绘画过程视为对于真实人类行为理解的展现。”⑦Richard Francis, Jasper Johns, trans.by Matthias Wolf, Munich and Lucerne: Bucher, 1985, p.106.不过这里没有真假之分,没有艺术创造展现中典范道德的问题。相反,对他人的尊重融入了约翰斯的艺术,因为他广泛探索了他所遭遇到的诸多边界以及现象的变形。这属于非西方的态度,正如下面将谈及的中国毛笔绘画。奥伯特提到前现代中国的图像(image)这个概念:“在沉思中,某物不该作为某物被呈现。通过再现事物对自身的呈现在这里发生,更准确地说,是一个应答的过程。图像使欣赏者震惊,从表现的行动中回归到他们世界性生命状态的内在性之中。”①Richard Francis, Jasper Johns, New York: Abbeville Press, 1984, pp.80-81.

参照约翰斯的画作《无题》(Untitled),我们可以理解艺术家如何凭借由四个视觉面板构成的一种难解的关系来打开一幅画作并展现给我们(见图4),这也是他实现视觉感知的冒险、表现一种新的观看方式的过程。②Richard Francis, Jasper Johns, New York: Abbeville Press, 1984, pp.80-81.

图4 贾斯珀·约翰斯的《无题》,1972年

多联画屏的左侧区域由宽度相同的五颜六色的条纹松散地组成,暗指不同领域的相互关联,而其中的单个复合物分别是白色的、红色的和黑色的,与中间两幅面板中的白色、红色和黑色单元格对应,这些单元格是一些被打磨光滑的不规则多边形,在它们的衬托下,左侧的条纹地毯看上去更像是粗粝的浮雕墙。画面右侧是一些被钉成交叉状的木条,木条上的形状不规则的碎木块又指向中间面板上的那些单元格。我们既可以从左到右,也可以从右到左欣赏这部多焦点作品(此外的上、下两侧同样也是开放的)。在这部作品中,约翰斯处心积虑地搅浑了实物之间的真实关系,他自己认为其中至少包含三个“墙”主题的变体。可以说,为了阻止欣赏者轻易看出主题及其变体,或者说故意让欣赏者不承认他所从事的是艺术,约翰斯设置了重重障碍。因为,他认为艺术本来就应该是一个具有多层意义的复合体,而他所设置的这些障碍,其实都是紧紧围绕着这些看似令人琢磨不透的主题而展开的。③Werner Hofmann, Die Moderneim Rückspiegel: Hauptwege der Kunstgeschichte, Munich: C.H.Beck, 1998, p.338.

约翰斯能将事物的联合共鸣(co-resonance)带入他对现实的绘画式反应的框架中,让我们在熟悉的事物中识别出不熟悉的内容。他把事物从最不相关的语境中带入复杂的关系与前所未见的安排中,并在从一个事物到另一个事物的转变过程中传达出重点与节奏。通过生成令人惊讶的联结,同时让我们直面不连续性,画家挑战我们的感知,并允许我们参与到对应的法则中。约翰斯通过视觉过程自身揭示了图像,并由此保持了形式与内容之间不可动摇的相互关系。欣赏者在接受(或被动接受)图像的结构时遭遇世界的混沌这一主题。④Werner Hofmann, Die Moderneim Rückspiegel: Hauptwege der Kunstgeschichte, Munich: C.H.Beck, 1998, p.338.在视觉的激活过程中,他/她将这样的知识带入经验之中:地毯、墙壁和木板的可见性并没有呈现“某种东西”,然而它们异质的相互作用完成了从艺术进入生活的变形。

经过这样一种感知的过程,“我们知道事物如何变得与之前不同,事物又如何变得与它本身不同”。⑤Werner Hofmann, Die Moderneim Rückspiegel: Hauptwege der Kunstgeschichte, Munich: C.H.Beck, 1998, p.338.“以变化身体形态的方式成为别的东西”这个观点类似进化论创始人的革命性理论。在达尔文的研究中,其非凡的观察天赋得到了发展,他看到“遍历整个大陆,所有这些无限的形式不断地彼此变形……他将空间中的旅行转变为时间维度的理论推测,由此,他以一种早期形式的‘电影凝视’来理解这些相似的有机体”。①Nichts Bleibt Je, Wie Es Ist, Interview with Philipp Sarasin, Die Zeit, 2009, 8, 1.

这种依据自然法则而演进的审美行为是一个充满活力的、多层次的过程,在这个过程中科学数据也被纳入审美中了。正如哲学家沃尔夫拉姆·霍格里布(Wolfram Hogrebe)认为的:这种能力可以追溯到人类“语义上的共鸣能力”。对世界的丰富性和不确定性的敏感有助于我们透过语言层面或感官领域看到更深层次的东西,也让我们敢于从丰富、流动的语言层面中提炼出有价值的想法,毕竟“僵硬的、标准的范围内的行为是不可能给我们带来惊喜的”。②Wolfram Hogrebe, Metaphysik und Mantik, Frankfurt: Suhrkamp, 1992, p.41.

虽然艺术家能通过对世界产生新的回应和共鸣来创造出新的艺术观念、建构出新的艺术空间,但不应该产生自主的、敏感复杂的内心暗示,这绝不是一种被内在情结所阻碍的行为模式,而是一种傲慢的想法,即一个人被自己预设的思维模式所抑制。在接受我们已经触及的“从何而来”以及我们回应的“去往何处”之后,“主张的形式”(modalities of the claim)就转移到我们的视域中,并且让我们在做出决定之前可以站在一个不熟悉的立场说话。否定自身与世界的关系,源于一种困于纯粹的自我肯定中的单向度思维,这种被限制的思维忽略了人与人之间、熟悉的事物和陌生的事物之间存在的不可预测、不确定的诸多关联;而对“任何回应都来自其他地方”的否定,则又忽略了身体所具有的感知能力。保罗·瓦莱里(Paul Valery)的论述较为明了:身体是感知的手段,是思想唯一可以凭借的途径,或者说有形的身体赋予无形的思想重量、力量、影响和最终效果。没有身体的灵魂只能生产无意义的文字游戏和空洞的理论。③Paul Valery, Cahiers/Hefte, Berlin: S.Fischer, 1987-1993, vol.3, p.306, 312.总之,在世界回应身体的那个瞬间才会产生思想,甚至,当我们产生疑惑时,(这一瞬间产生的)思想就是答案。④Paul Valery, Cahiers/Hefte, Berlin: S.Fischer, 1987-1993, vol.3, p.306, 312.因为我的阐发未必深刻,所以不得不提及与这些观点相似的中国古代哲学家庄子的哲学思想:人的身体是人之所以存在的基本要素,与精神自然相融且不可分割。汉学家、哲学家弗朗索瓦·朱利安(François Jullien)也这样认为:身体的存在与精神存在是一致的,⑤François Jullien, Das große Bild hat keine Form, München: Fink, 2005.“我呼吸故我在”。⑥François Jullien, Sein Leben nähren-AbseitsvomGlück, Berlin: Merve, 2006.

唯有拒绝身体/精神、有/无、主观/客观等对立,才会出现跨文化的整体观。由此我们才能意识到单向度的西方赋权(自我)原则亟需改进。让我们回到前文提及的天地交汇图:天地分离/不是正确的路径/将我们思考为一个整体/只有存在。⑦Wislawa Szymborska, Der Himmel, Die Gedichte, Frankfurt: Suhrkamp, 1997, p.268.艺术包含很多其他未知的维度:它让我们想起了一个自由立场的、独立的、隐藏了无限潜能的空间,而且,艺术能把复杂的、分裂的空间汇聚成一个整体性存在。

三、可持续性作为当代中国艺术的主题

自从读了中国某艺术家对可持续性发展问题的思考文字,我也开始关注这个问题。其实,古代中国哲学就富含各种对可持续性的思考和实践,这些古老的生存智慧需要重新被解读。建筑师王澍堪称执着践行可持续发展理念的典范。他利用废弃的旧瓦片、砖头和石料、竹子等传统建筑材料建造出了一幢“新的旧楼”。王澍这样阐述当代中国建筑的潜力:“目前中国的城市建筑类型单一,而现代城市发展又需要更多选择,因此我开发了新型建筑类型——内置庭院房屋和水上房屋等,可以说它们是现代版的塔、庙宇和庭院,最关键的是,这些建筑物都包含中国园林元素,比如入口多,但并不明确哪一个才是主入口。”①参见维基百科,https://de.wikipedia.org/wiki/Wang Shu。

可持续性这个词,除了被认为是一种把愿景和现实有效结合起来的创新性理念外,还被认为是一种适用于任何场合的流行语。对此,中国一些艺术家宣称:随着更多人意识到不被限制的自由并不能带来社会的长久发展,更多可持续性发展的举措将被越来越多的人期待,因此可持续性发展理念不能停留在华丽而夸张的修辞上,也不能停留在提升认识能力方面,我们必须转换视角,更多地讨论自由与可持续性的关系,以及如何从美学角度把握可持续性等问题。

对可持续性一词的解构,驱使我们在探讨这个问题时更要秉持整体观思维,既具有面向未来的超前价值观,又要立足于繁杂的日常生活实践,即便这两者是非常矛盾的。对此,我们不妨返回之前提及的虚空、空无问题。既然虚空、空寂、空无掩盖了丰富的未知,那我们就从“无”“空”出发,从中汲取灵感,发展艺术和美学。比如中国对于水无色无味特性的审美就启发朱利安写出了《平淡颂》(PraiseofBlandness),朱利安认为“‘虚空’的意义,在于为我们提供了一种将无意识关注提升为有意识思考,并获得自由感体验的机会”,②Francois Jullien, Über das Fade, Berlin: Merve, 1999, p.166, 32.“‘虚空’源于古老的中国道教,道教虽基于现实,却又恰恰借助‘虚空’体现其丰富性和重生(可持续)的理念”。③Francois Jullien, Über das Fade, Berlin: Merve, 1999, p.166, 32.如果我们在日常生活中频繁遭遇分离、分化等极端情形,人的情感就会被自我情绪节制系统“训练”得极其敏感,而且越节制越敏感,甚至走向极端,这种从一个极端走向另一个极端的情形只有通过一定的转化手段才可被避免。比如通过有针对性的思维训练,帮助个体克服极度亢奋的情绪并保持理性思考。而对艺术家而言,可持续性发展更多地表现在如何长久保持敏锐的感知世界的能力,比如从具有流动性、不确定性的日常生活中找到艺术创作的切入点等。可持续性发展要求资源的走向符合现实需求,并对其进行适当规定,就可获得持久的再生性。当然,我们还可以通过对空白区域、被区隔中断的事物和不常见的合成物的关注,把握可持续性发展的契机。在这个深不可测的领域,我们或可借用人类学家罗安清(Anna Lowenhaupt Tsing)的观点:“不确定性并不代表历史的终结,而恰好是许多事物的拐点,很多新的开始正隐藏在其中。”④Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton and Oxford:Princeton University Press, 2015, p.341.

我开头提及的艺术中的留白问题就演变为更深层次的问题:我们到底能在空白中发现什么,它们又对我们隐藏和保留了什么?这里的问题并不是要打开我们审美想象力的枷锁,而是巨大的思维缺口提醒我们必须在乌托邦愿景与现实之间来回转换,必须在实践的层面上检验一切不可预测之物。唯有基于不确定性、陌生和未知之上,才能以一种独特的自由姿态回应世界的丰富性,从而对自由的实现进行多重的、多样的尝试。因为只有将(视觉的)观念与实验的形式进行综合,这种自由才是可持续的。只有这样才能形成一个自由的身体经验,它能够让我们对现实的理解产生可持续的差异。与此相应,重新评价思想和行动的成就似乎也很重要:我们应该在人类日常实现其自由决定的过程中,去衡量实现自身的一种(内在)经验的潜力——这种经验在个人层面是易逝的,而在存在层面是有益的。去感知存在的变化与多样,将是一种美学(艺术)态度的可持续性的显著标志。

相较于宣称一种审美的律令,艺术家可以运用他或她的自由去颠覆西方影响下主客体之间的认识论分野。通过探索不同世界、不同现象的特征,艺术家可以在这些世界的边缘和交叉点上发现新的可能性。这不仅在于艺术家、观众和作品难解难分地交织在一起;艺术、科学和哲学皆是如此。它们的跨文化任务必须是去探索其相互之间的关联与依赖,而不是去平衡个体领域的特殊性。在不熟悉的多样性中冒险航行,一个人可能由此获得内在的自信,能够让一个人自身的事业以及与他者的关系变得明晰。