新兴经济体风险研判及应对

文/蒋效辰 邹子昂 编辑/章蔓菁

在近日结束的杰克森霍尔经济政策论坛上,美联储主席鲍威尔表示,如果美国经济发展总体符合预期,美联储2021年或开始缩减QE。这一阐述与近期美联储议息会议中所传达出来的信息一脉相承,表明美联储货币政策转向的大趋势已确立,2021年第三季度至第四季度或为美联储货币政策正式转向的关键时间节点。鉴于2013年的“缩减恐慌(Taper Tantrum)”给全球市场,尤其是新兴经济体金融市场带来了巨大冲击,本文站在此轮美联储货币政策转向开始前这一时间节点,研判新兴经济体行将面临的影响和冲击,并探讨相关应对方案。

美国本轮宽松货币政策周期进入尾声

美国经济复苏步伐加快

一是基本摆脱了疫情的影响。2021年以来,随着疫苗研发与接种进程快速推进,美国新冠肺炎疫情形势有所好转。尽管近期德尔塔病毒导致疫情出现较大反复,但疫情对经济复苏的阻力正在减弱。

二是实体经济供需两端复苏势头良好。供给端方面,工业生产表现出强劲复苏,ISM制造业PMI在2—7月连续6个月录得59以上,持续高于荣枯线;Markit制造业PMI在7月末和8月初分别录得63.1和63.4,连创历史新高。需求端方面,受居民可支配收入大幅上升的影响,消费回暖。4月以来,美国私人消费支出、外出就餐人数等多项数据已恢复至疫情发生前水平,红皮书商业零售销售环比增长连续20周超过10%,增长势头迅猛。

三是财政刺激政策不断加码,有利于经济加快复苏。拜登上台后,推出了1.9万亿美元财政纾困法案,该金额约占2020年美国GDP的9.1%,相关举措有助于提振社会总需求。同时,美联储维持宽松货币政策,融资成本持续处于低位,私人投资逐渐反弹。在此背景下,美国经济加速复苏。美国实际GDP增速已由2020年第四季度的-2.39%上行至2021年第一季度的0.4%。世界银行在其6月发布的《全球经济展望报告》中将2021年美国GDP增长预测值由3.5%上调至6.8%。

美联储货币政策转向意图逐渐明朗化

首先,2021年6月以来,美联储前瞻指引言论总体偏鹰派。在缩减QE预期方面,美联储在7月议息会议纪要和杰克森霍尔年会中一再重申,当前通胀水平已经达到其为缩减QE设定的“进一步实质性进展(Substantial Further Progress)”的目标,就业水平接近于目标。在加息时间预期方面,美联储预示加息将提前至2022年。根据6月议息会议点阵图的中值预测,到2023年年底将会两次加息;而根据3月份点阵图的预测,则在2023年年底前不会加息。此外,在18名FOMC与会委员中,有7名委员预测2022年年底前至少加息一次,而3月份的点阵图显示仅有4人;有13名委员预测2023年年底前至少加息一次,而3月份点阵图显示仅有7人。

其次,美联储开始小规模试水退出部分货币政策工具购买资产。2021年6月初,纽约联储宣布将于6月7日开始出售二级市场企业信贷便利(Secondary Market Corporate Credit Facility ,SMCCF)工具中的ETF。该工具是新冠肺炎疫情暴发后美联储一揽子货币政策工具的一项,旨在保护美国公司债市场。截至2021年5月,美联储在该工具下的余额包括52.1亿美元公司债以及85.6亿美元公司债ETF。虽然SMCCF在规模上远不及美联储购买的国债以及抵押贷款支持债券(Mortgage-Backed Security,MBS),但从中已发出美联储货币政策转向的信号。

新兴经济体跨境资本流动或承压

无论是2013年美联储正式宣布缩减QE,还是疫情期间美联储重启非常规性货币政策,新兴经济体的跨境资本流动均与美联储货币政策高度相关。2020年3月,由于疫情恐慌情绪,新兴经济体经历了有史以来最大规模的资本外流,股权和债券组合投资分别流出524亿美元和310亿美元。2020年4月和5月,因美国无限量释放流动性,新兴经济体又呈现出短期资本流入、本币升值、资产价格与杠杆率攀升的金融过热局面。2020年当年,新兴经济体累计证券组合投资流入规模达2224亿美元。

相较于2013年美联储释放“缩减”信号导致的新兴经济体资本大量外流,此次一些新兴经济体已吸取教训;根据对美国货币政策转向的预期,采取提前加息等措施稳定市场。但从近几个月的跨境资本流动形势看,新兴经济体仍将不可避免地面临资本流入“突停”或“外逃”。2021年3月,受美债收益率以及通货膨胀抬升的影响,新兴经济体一度出现了短暂的资本外流,当月的资本流出金额达94亿美元;后因美联储货币政策转向预期有所缓和,资本又再次恢复流入。未来,一旦美联储缩减购债措施落地,新兴经济体资本流动的稳定性很可能会再次受到影响。

不同新兴经济体风险暴露存在差异

跨境资本流动的“推动-拉动因素”理论认为,影响跨境资本流动的因素分为“推动”因素(主要指全球风险偏好、新兴经济体与美债收益率利差等国际因素)和“拉动”因素(主要指资本流入国的经济基本面、金融市场发展程度、资本账户开放程度等国别因素)。当前,由于不同新兴经济体在疫情控制程度、经济基本面、财政金融风险等方面存在一定差异,其跨境资本流动风险也存在异质性。

疫情控制程度的国家异质性

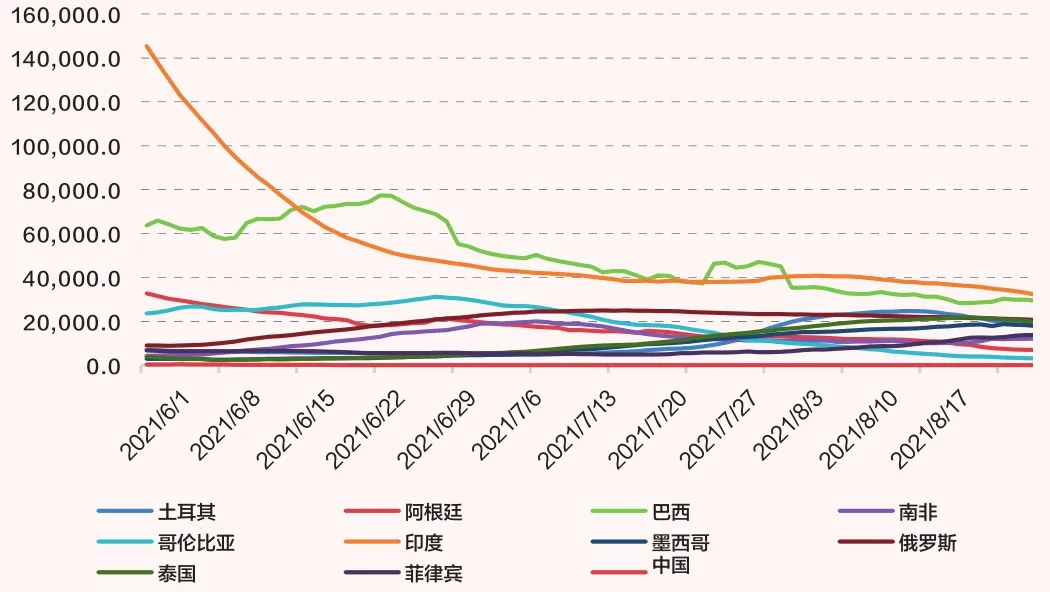

一是新增病例人数(见图1)。目前,大部分新兴经济体的新冠肺炎疫情仍未得到有效控制,变种病毒反复出现,新增感染人数居高不下,掣肘经济全面开放和持续快速复苏,也影响了其对美联储货币政策转向的应对空间。其中,印度和巴西每日新增确诊人数近3万人,土耳其、墨西哥、俄罗斯、泰国等国家每日新增确诊人数近2万人。

图1 新兴经济体每日新增确诊人数

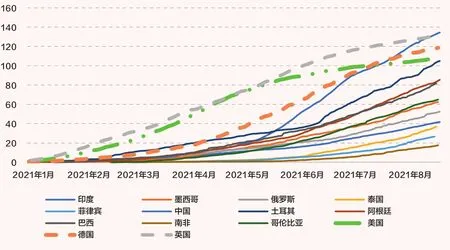

二是疫苗接种效率(见图2)。较高的疫苗接种率有助于一国尽早重启开放,并降低病毒反复冲击该国经济的概率。以中国为代表的新兴经济体在严格的防控措施和充足的疫苗供应下,疫情得到了有效控制。但仍有不少新兴经济体的疫情控制不容乐观,疫苗接种率与发达国家尚存较大差距。目前,除中国和土耳其外,主要新兴经济体每百人接种疫苗剂数明显落后于美、英、德三国。其中,印度、菲律宾、泰国以及南非等国家的每百人接种疫苗剂数不足50,成为在新冠肺炎疫情影响下脆弱性较高的新兴经济体。

图2 主要新兴经济体与发达经济体疫苗接种数量对比

经济风险的国家异质性

一是经济增长与通货膨胀的差异。从经济复苏进程来看,新兴经济体较发达经济体复苏之路更为艰难。国际货币基金组织2021年7月的《世界经济展望报告》将发达经济体增速预期上调了0.5个百分点至5.6%,同时将新兴市场和发展中经济体增速预期下调0.4个百分点至6.3%。新兴经济体与发达经济体复苏“温差”逐渐加大的原因除了疫情影响外,另一重要因素是经济刺激政策的持续性难以延续。一些新兴经济体在疫情期间采取的临时性财政和货币政策工具已于2020年年末到期。巴西、墨西哥、俄罗斯和土耳其等部分新兴经济体已于2021年上半年加息,不惜以削弱前期宽松政策对经济增长的刺激效果为代价,来防止高企的通货膨胀持续恶化本国经济,并提前为“缩减恐慌”打上预防针。从经济增速、通货膨胀与失业率三项核心指标看:经济增速方面,菲律宾、哥伦比亚、墨西哥和阿根廷经济受损较为严重;通货膨胀方面,阿根廷、土耳其和巴西三国通胀高企;失业率方面,南非、哥伦比亚、巴西和土耳其等国失业率较高,国内经济体系较为脆弱(见附表)。

主要新兴经济体经济风险比较

二是经济结构的差异。如果一国以旅游业为代表的密集接触型服务行业在其GDP中的占比较高,将直接影响其经济复苏进程。据世界旅游组织(World Tourism Organization)估计,2020年全球旅游业萎缩了74%;另据国际货币基金组织的预测,全球旅游业至少需要三年时间才能恢复到新冠肺炎疫情之前的水平,旅游部门的复苏速度将显著慢于经济其他部门。在主要新兴经济体之中,新冠肺炎疫情暴发前旅游业占GDP比重超过10%的国家包括菲律宾、泰国、墨西哥、土耳其等国。这些国家比其他不太依赖旅游业的新兴经济体面临更大的经济复苏风险暴露。

综合来看,阿根廷的经济增长、通货膨胀率、失业率三项指标表现均不理想,受美联储货币政策转向冲击的风险较大;土耳其、南非、巴西、哥伦比亚等国在其中两项指标上呈现突出风险;菲律宾、泰国和墨西哥由于经济结构性问题突出,短期经济复苏动能不足。这些新兴经济体在未来货币政策抉择上或面临“两难”的局面:一方面,国内经济复苏需要持续宽松的货币政策;另一方面,美联储货币政策正常化带来的跨境资本流出压力以及部分经济体面临的国内通胀高企问题,又会加大其加息的压力。这其中,土耳其、巴西等国在今年年内已加息,其后续政策调整空间将进一步受限。

财政金融风险的国家异质性

一是公共债务水平。出于抗击疫情的需要,大多数新兴经济体的政府支出普遍增加,显著推高了公共债务水平(公共债务占GDP百分比)。从增幅来看,南非、哥伦比亚、泰国和印度在新冠肺炎疫情暴发后公共债务上升幅度最大(见图3),分别达到17.2%、17.0%、13.2%和12.3%。从存量来看,巴西、印度、南非和阿根廷公共债务总量排名领先,分别达92.7%、84.2%、81.1%和73.8%。随着美联储货币政策转向,美元兑非美货币走强,公共债务(尤其是美元债务)负担较重的新兴经济体偿债压力将同时增大。

图3 新冠肺炎疫情前后新兴经济体政府债务水平(单位:%)

二是对外部融资的依赖性。多数新兴经济体对海外融资的依赖性较强,从而对外部融资环境变化更加敏感。根据世界银行最新更新至2019年年末的数据,主要新兴经济体之中,俄罗斯、菲律宾、巴西等国短期债务占外汇储备比重较低,具备较强的外债偿付能力,外部融资需求较低;而阿根廷、土耳其的外部融资需求较高,短期债务规模已超过外汇储备规模,一旦美联储货币政策转向,或将面临外部融资困境和外汇储备大幅下滑的风险。

三是资本市场对外开放程度。海外投资者参与度较高的经济体,更容易受到资本大幅进出的冲击。以政府债为例,主要新兴经济体中,墨西哥超过50%的政府债务为外资持有,一旦出现资本外逃、海外投资者抛售,很可能引发该国金融市场的较大震动。

综合上述三方面的因素,当前阿根廷和土耳其两国的公共债务水平和外部融资依赖性均相对较高,亟需寻找可持续的外部融资路径,以防范美联储货币政策转向急剧推升本国的融资成本。

相关政策建议

鉴于新兴经济体在疫情控制、经济复苏、财政金融三个维度存在不同程度的风险,相关经济体可从以下几个方面考虑针对性的应对方案。

一是密切关注美联储所发布的货币政策中的风险信息,警惕滞后报告带来的判断偏差。未来几个月内,美联储将大概率收紧流动性。新兴经济体应清楚地认识到,目前,病毒变种和疫苗接种速度对发达经济体政策走向的影响已经相对较小,不太可能影响美国的宏观经济政策。美国的风险偏好已经转变,不会因为疫情稍有反复而再次实行大规模宽松政策。同时,由于美联储在FOMC会议三周后才发布经济预测摘要的完整数据,新兴经济体应考虑到经济预测报告公布滞后造成的时间差可能带来的影响,并密切关注美联储发布关于货币政策信息中的涉及风险的部分,了解经济演变的不确定性以及其对后续货币政策路径的影响。

二是确保新兴经济体产业链和供应链的安全稳定。目前,全球复苏步伐并不同步,部分新兴经济体疫情反复、疫苗供应受限,疫情所带来的商品供应短缺可能会进一步导致商品价格上涨,推升国内通胀,抑制出口贸易的恢复。鉴于此,保障供应链的安全性,坚持全球化战略,减少地缘政治危机对供应链和产业链的影响,对于保障商品价格处于合理区间,继而稳定国内通胀率和经济基本面具有重要意义。

三是风险适中的新兴经济体应坚持“以我为主”,同时加强对跨境资本流动的监测。历史经验表明,美联储收紧货币政策对经济基本面良好、金融风险缓和、资本项目未完全开放的新兴经济体的溢出效应相对较小。未来,一旦美联储收紧货币政策,这类新兴经济体的货币政策应保持定力和独立性,货币供应量和社会融资规模应着眼于与自身经济增速相匹配,减少美联储政策转向对本国政策的影响。此外,为前瞻性防范跨境资本大进大出的风险,应加强对跨境资本流动的监测和风险预警,特别是在政策转向的关键时间点应提升监测频率和时效性。长远来看,可根据国内物价走势和经济形势,以服务实体经济为宗旨,支持创新型、绿色环保型外资进入本国,在提升跨境资本流入结构稳定性的同时,助力国内产业转型升级。

四是债务风险高企的新兴经济体应及早向国际组织寻求支持。为防范美联储收紧货币政策引发跨境资本大幅外流继而引发债务危机,债务风险较高的新兴经济体应提早进行准备,一方面呼吁国际组织直接提供流动性支持,以在特别提款权中获得更多的分配,进而增强自身满足基本卫生和社会保障需求的能力;另一方面,应与国际组织加强沟通交流,重新商讨偿债计划(例如推迟或摊销利息支付、减计债务等),尽量在美联储货币政策转向之际保持流动性整体宽裕。