失效模式和效应分析在病房监护仪报警管理中的应用研究

□ 李雪艳 LI Xue-yan 何春雷 HE Chun-lei 徐小群 XU Xiao-qun

监护仪是临床工作中最常用的仪器设备,可实时检测人体的生命体征、血氧饱和度等重要参数,参数异常时自动报警,提醒医务人员迅速处置,保障患者生命安全[1]。研究显示[2-3],多参数监护仪错误报警率高,虚假报警率高达85~99%。过多的虚假报警会使护士产生报警倦怠,对报警不敏感、不信任并对报警的反应延迟,产生报警疲劳[4],导致不良事件发 生,甚至延误患者的最佳治疗时机,危害生命。

医疗失效模式与效应分析(Health care failure mode and effect analysis,HFMEA)是医疗领域中前瞻性的风险管理方法,通过对医疗流程各个环节风险分析,筛选出高危潜在风险环节并制定有效的改进措施,改善患者安全并提高医疗服务质量。识别监护仪误报风险是预防临床安全事件的重要组成部分。本研究运用HFMEA分析病房监护仪报警中存在的问题,改进诊疗安全。

资料与方法

1.一般资料。我科为肝胆外科,总共193张病床。以2020年3月至5月应用HFMEA改进前情况作为对照组。以2020年7月至9月正式实施HFMEA后为观察组,连续收集、记录科室床旁监护仪上显示的报警次数、虚假报警次数。

2.方法

2.1观察组。根据HFMEA流程,对监护仪报警管理的整个过程进行系统分析并制定改进措施。

2.2组建HFMEA团队。团队由1名护理部主任、1名科护士长、2名经质量管理内训师,1名硕士研究生、1名医学工程师组成,均接受过HFMEA管理工具的培训。

2.3绘制流程图式。根据报警从产生到消除的生命周期,将报警管理的流程分为报警产生、报警传送、报警识别和护士应答4个部分。见表1。

表1 监护仪报警管理流程

2.4风险评估。小组成员列出各个流程失效模式并计算其风险优先指数(risk priority number,RPN)。RPN值=严重性S×频度O×探测度D,严重度S是失效模式发生时产生后果的严重程度,频度O指某一特定失效出现的可能性,可探测度D指某一特等失效被识别可能性,三项值的区间均为0~10,分值越大表明越严重,发生的可能性越大,被识别的可能性越低[5]。当RPN≥125分时,通过决策树分析以确定是否列为高风险失效模式。决策树分析中决策点包括是否为唯一弱点、有无控制措施和是否可探查,每个决策点均有两种方案,最终从RPN≥125分的失效模式中筛选出需要矫正的高风险失效模式。见表2。

表2 监护仪报警管理失效模式风险评估

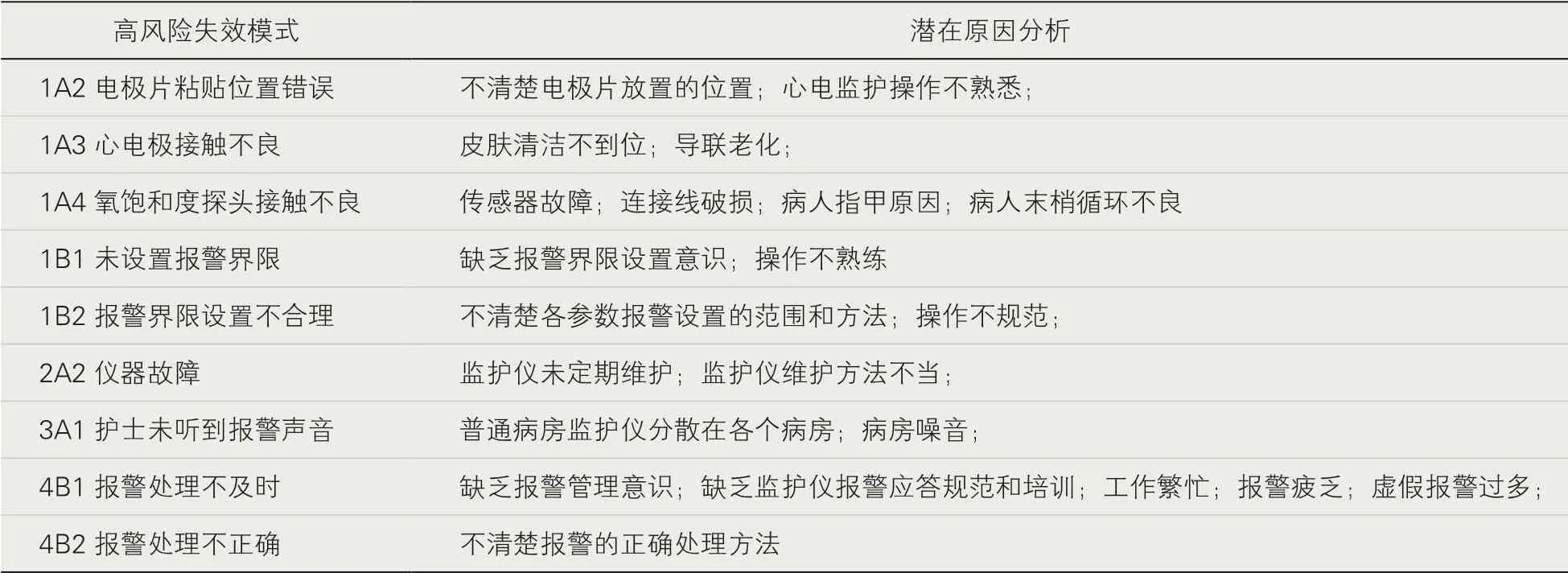

2.5高风险失效模式潜在原因分析。具体见表3。

表3 监护仪报警风险失效模式潜在原因

2.6高风险失效模式改进措施。具体见表4。

3.评价指标。评价实施HFMEA前后高风险失效模式的RPN值。收集实施HFMEA前后床旁监护仪报警次数、计算虚假报警率。查阅文献[6-7],自行设计监护仪报警操作考核表调查护士对监护仪报警的管理能力,包括报警功能键使用、报警界限设置、报警的识别和处理3项内容,每一项内容均涵盖普通病房监护仪常用的心率、呼吸、血压和血氧饱和度4个模块,总共14个条目,每个条目采用Likert5级评分法,分别为不知道、不熟悉、部分熟悉、基本熟悉、完全熟悉,依次附以1、2、3、4、5分,总分12~70分,分值越高表明护士对监护仪报警的管理能力越强。

4.统计学处理。采用SPSS22.0统计软件进行处理,计数资料以频数和百分比表示,采用χ2检验和t检验,以p<0.05表示差异有统计学意义。

结果

1.两组RPN值比较。实施后9个高风险失效模式RPN值均下降,除护士未听到报警声外其余8个高风险失效模式RPN值均降到125分以下。见表5。

表5 实施前后高风险失效模式RPN值

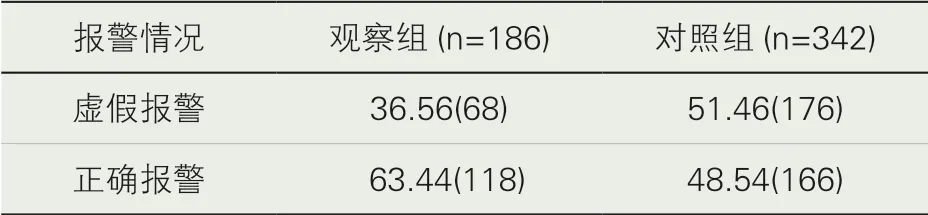

2.虚假报警次数比较。实施后观察组监护仪报警次数明显少于对照组,且虚假报警发生率下降,差异有统计学意义 (p<0.05)。见表6。

表6 实施前后监护仪虚假报警发生率[%(n)]

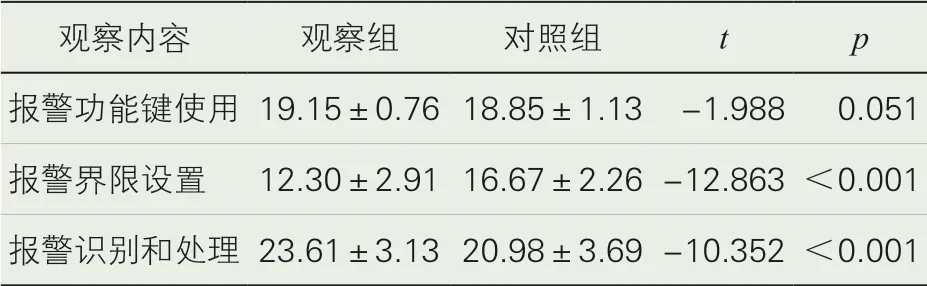

3.护士对监护仪报警管理能力水平比较。护士对报警功能键使用能力在HFMEA实施前后无差别(p>0.05),均处于较高水平。护士对报警界限设置能力、报警识别和处理能力这两项得分观察组均高于对照组,差别有统计学意义 (p<0.05),表明实施HFMEA后护士对监护仪报警管理能力高于实施前。

讨论

1.基于HFMEA的改进措施提高病人监护仪使用安全。监护仪是临床中常用的仪器,可实时监测病人各参数并发出报警提醒医护人员及时干预。监护仪的报警包括报警产生、报警传送、报警识别及护士应答4个流程。本研究采用HFMEA方法分析监护仪报警的4个流程,发现操作不熟练或不规范是发生高风险模式的潜在原因。因此研究中通过加强护士心电监护操作培训和考核,规范监护仪心电导联、血压袖带、血氧饱和度探头的佩戴,并制作操作二维码贴于监护仪上,便于操作查看,降低报警产生环节中因监护仪佩戴而发生高风险失效模式。通过仪器定期维护,并制作二维码登记维护情况,及时更换破损导联,保障心电监护仪的正常运行。加强病人和家属的宣教,降低失效模式发生的频率。加强护士的报警相关培训和监护仪使用安全培训,提高护士对失效模式的识别,降低失效模式发生后果的严重度。通过实施以上措施,8个高风险失效模式的RPN值均下降到125分以下。由于普通病房监护仪分散、病房护士工作繁忙、护患比低等因素,护士未听到报警声这一项虽然RPN值有所下降,但仍有125分处于高风险失效模式。

表7 护士监护仪报警管理能力(分,±s)

表7 护士监护仪报警管理能力(分,±s)

观察内容 观察组 对照组 t p报警功能键使用19.15±0.7618.85±1.13 -1.988 0.051报警界限设置 12.30±2.9116.67±2.26-12.863<0.001报警识别和处理23.61±3.1320.98±3.69-10.352<0.001

2.基于HFMEA的改进措施有利于降低虚假报警率,提高护士报警应答率。监护仪通过听觉、视觉等功能及时向医护人员提醒患者超出正常阈值的各参数信息[8]。但是虚假报警率高,Funk等[9]研究表明虚假报警率为72%~99%。虚假报警在增加护士工作量的同时,会降低护士对报警的敏感性,产生报警疲劳或无效应答,降低报警应答率。当真实报警产生,而护士延迟应答时会产生不良事件,影响患者安全。本研究一方面规范监护仪的开机使用和使用中的仪器管理,确保报警的真实性,另一方面强化护士对监护仪报警管理相关培训,提高护理人员报警设置能力,同时根据患者血压和心率的基数值个体化设置报警界限。结果显示,实施后监护仪报警次数和虚假报警次数均下降,与实施前相比差异有统计学意义。

3.基于HFMEA的改进措施有利于提高护士对报警的管理能力。本研究考核护士对报警的管理能力,实施前后护士对监护仪报警功能键使用能力差别无统计学意义,处于较高水平,表明护士能够熟练操作监护仪报警功能。实施后护士对报警界限、报警识别和处理能力均高于实施前,差别均有统计学意义。研究显示[7,10,11],护士对报警的识别能力和处理能力低。本研究通过查阅文献[8,12]和头脑风暴,根据HFMEA实施步骤,分析心电监护报警应答高风险环节发生的潜在原因,主要包括普通病房噪音使护士难以接收散在各个病房监护仪发出的听觉信号,护士缺乏报警管理意识,缺乏监护仪报警管理规范和培训等。外科病房噪音的主要来源为呼叫铃[13],因此更换普通病房原来声音提示的呼叫系统,使用无线呼叫系统。护士佩戴呼叫器配套的手表,当患者按床头铃时,手表会通过蓝牙感应而振动并显示相应的床位提醒护士。无线呼叫系统大大降低了病房噪音,保持病房安静,便于护士能听到监护仪的报警声而处理。此外加强心电监护仪的报警管理培训,内容包括报警设置和处理、报警安全文化等。并且将监护仪的使用、维护、报警设置制作成二维码,贴于监护仪上便于护士及时查看。

失效模式和效应分析方法是一种系统的防范于未然的风险管理工具,能降低医院运作中潜在风险及危害。本研究基于HFMEA方法,系统分析临床工作中监护仪报警生命周期从报警产生、传送、识别和处理全过程,并提出潜在失效模式和失效原因,明确高风险环节,制定改进措施,规范普通病房监护仪报警管理,保障病人生命安全。