深圳市中医药在基层卫生健康服务中的传承与创新

吴洁琪,蒋理添,王安妮,2

1. 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心,广东 深圳 518000;2. 大连医科大学公共卫生学院,辽宁 大连 116044

中医药在疾病防治、促进人民健康方面具有独特的作用和优势[1],结合分级诊疗制度和中医药的优势作用,在遵循中医药发展规律、传承精华的同时守正创新,提升基层中医药卫生健康服务能力,切实发挥中医药在促进人民健康方面的优势,对促进人民整体健康水平提升具有重大意义。

作为广东省首个国家中医药综合改革试验区,深圳市发挥先行先试的特区精神,按照国家和省中医药工作部署要求,发布《深圳市中医药事业发展规划(2013—2020年)》《深圳市促进中医药传承创新发展实施方案(2020—2025年)》等系列文件,实施基层中医药服务能力提升工程行动(以下称“服务能力提升工程”)等措施,扎实推进基层中医药工作,中医药服务可及性与服务能力得到明显提高。

1 具体措施

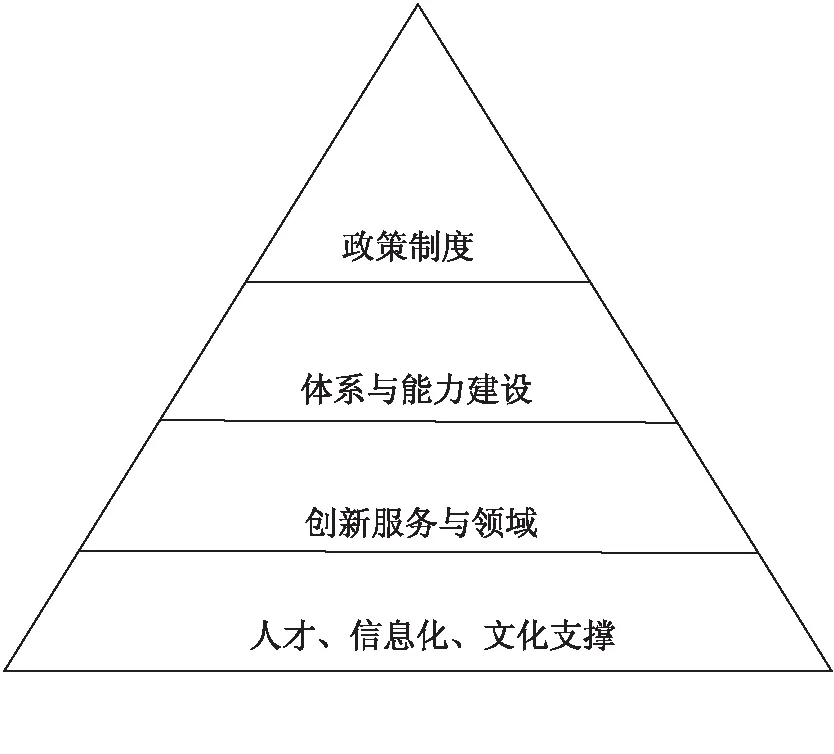

深圳市建立并完善中医药相关政策机制,健全服务体系同时加强能力建设,在此基础上进行服务模式的创新同时拓宽服务领域,同时加强人才队伍、信息化及文化等方面的建设,夯实基层中医药服务基础,自上而下提升基层中医药服务能力,传承精华,守正创新。

图1 深圳市基层中医药传承创新体系

1.1 完善政策机制,改革医保制度

深圳市通过完善政策机制、加大财政投入力度,为基层中医药可持续发展提供有力支持。政策方面,深圳市通过修订《深圳经济特区中医药条例》,出台相关文件,建立市中医药发展工作联席会议制度并组建专家咨询委员会,强化组织管理和智力支撑,并将多项基层中医药发展指标连年纳入市政府重点工作及民生实事中;财政投入方面,深圳市重点支持基层开展中医药特色优势服务能力建设、区中医院基础设施建设、重点专科专病建设、基层人才培养引进及中医师承等项目,同时每年投入一定经费支持基层开展中医药文化相关活动。深圳市还通过完善财政补助政策,鼓励基层提供安全有效、成本低廉、简便易学[2-3]的中医药适宜技术服务,建立医疗服务价格动态调整机制等方式促进中医诊疗技术的临床应用。

深圳市改革完善以健康为导向的中医医保政策制度,助力中医药传承创新发展,引导分级诊疗,推动形成医院、患者、医保三方共赢格局。具体包括:一是探索对部分在社康开展的中医药适宜技术及中药实行优惠政策,引导分级诊疗。二是探索试行中医药打包收费模式,引导并规范中医院合理控费、透明收费,促进传承,激励催生中医药提质增效的内生动力。三是在部分中医院集团实行总额管理、结余留用的医保基金管理方式,配合完善家庭医生签约慢病管理服务,鼓励基层提供适宜技术服务,发挥中医治未病优势,转重治病为重预防。

1.2 健全服务体系,加强能力建设

中医药健康服务体系建设是医学模式转换和医疗卫生观念转变的需求,也是新时代医养结合养老模式的需求[4]。深圳市着力构建并完善体现传承创新特点的,以市中医院为龙头、各区中医院为骨干、非中医类医院为枢纽、社康机构为网底、社会办医疗机构为补充的中医药服务体系。在体系完善方面,深圳市在发挥市中医院龙头作用,加快一院四区建设的同时,通过三加强一鼓励的方式,进一步强化中医药服务网络建设。

基层医疗卫生机构是中医药服务体系的重要组成部分,深圳市以多种方式强化基层中医药服务能力。一是通过实施服务能力提升工程,加强中医规范管理、中药使用及质量管理等方式规范基层中医药服务管理。二是针对性强化各级各类机构的中医医疗能力,鼓励市中医院医师到基层多点执业或定期出诊、巡诊,进一步提高基层服务能力。三是通过定期组织开展专题培训、由上级医院提供技术指导、以信息化手段组织开展服务项目等方式强化基层中医药健康管理服务能力。四是建立适宜技术推广工作机制,将区级中医院评审、基层绩效考核结果与年度绩效分配、评先评优挂钩;同时规范建设中医“治未病”及适宜技术培训基地,定期督导、考核和评价,建立进入退出机制。五是实施城乡医院对口支援,采取多种方式加强对口帮扶县中医院能力建设,提高受援单位中医药服务能力、综合服务能力及管理水平。

1.3 创新服务模式,拓宽服务领域

中医“治未病”是指在正确认知健康状态的前提下,对处于各种状态的人群全生命周期进行评估、预警、干预和评价等;其核心思想是“未病先防、既病防变、瘥后防复[5]”,是从单纯对疾病的诊断扩容至对健康、疾病全方位的判断[6-7]。深圳市推动构建中医“治未病”服务体系,探索医养结合新模式,推进基层中医药参与家庭医生服务,覆盖全生命周期提供卫生健康服务。一是依托各公立医院及社康建立“治未病”服务网络;制定工作规范,依托市中医院成立市基层中医药和“治未病”工作指导中心,组建“中医治未病联盟”;推动中医机构治未病星级服务认证;鼓励基层稳步开展“治未病”服务;积极提供中医药咨询指导和人员技术培训,推广中医养生保健知识和技术方法。二是推动中医药与健康养老结合,鼓励基层与养老服务机构开展多形式合作,为老年人提供融合中医特色健康管理服务,有条件的开展社区和居家中医药健康养老服务;同时鼓励基层为特定功能社区人群开展针对性中医药服务;并注重发挥中医药在社区、老年及家庭护理中的独特作用,鼓励基层提供包括饮食护理等在内的各项中医护理服务。三是发布《家庭医生服务规范》,将0~36个月儿童及65岁以上老年人中医药健康管理纳入重点人群健康管理服务考核;并逐步实现每个家庭医生团队具备能够提供中医药服务的医师;积极探索多种签约服务形式,推广应用家庭医生中医药签约服务包,满足居民多层次中医药服务需求。

1.4 强化基本建设,夯实服务基础

1.4.1 加强基层中医药人才队伍建设

中医药人才的培养是立业之本,兴业之源,在基层培养一批高水平高素质的人才,建设一支优秀的人才队伍,是基层中医药可持续发展的关键环节[8]。深圳市完善基层中医药人才激励机制、增强对基层人员的中医药知识和技能培训,拓宽人才引育渠道。一是出台相关政策文件,鼓励符合条件的中医医师到基层多点执业,下沉资源;实施中医全科医师倍增计划,强化基层人才队伍建设。二是通过培训、进修、跟师、学历教育等方式提高现有基层人员技能水平,并吸引、鼓励中医药专家以师承模式培养基层中医药临床技术骨干。三是开展西学中培训班,将中医药作为在职在岗以西医药知识为主的基层卫技人员岗位培训、继续教育的必要内容,规范和提高其运用中医药处理基层常见多发病的基本技能。

1.4.2 夯实中医药信息化基础设施

中医药信息化建设是中医药现代化的重要体现,有助于中医药加快现代化进程,实现跨越式发展[9]。深圳市借助全民健康信息化建设项目工程,推进“互联网+”基层中医医疗。一是加强区中医院以电子病历和医院管理为重点的信息系统建设,通过整合各项业务,加强信息化服务保障能力;通过规范数据的上报工作,实现电子病历的连续记录与各级各类机构之间的信息共享、互联互通。二是以现有社康服务信息系统为基础,完善功能,建设中医药健康服务管理信息系统,实现各项功能的整合,有效管理信息。三是鼓励区中医院和基层大力发展远程医疗等新型医疗服务模式,探索网络中医医疗服务应用,充分利用现代信息技术提供各项服务,为群众提供规范、便捷、有效的中医药服务。

1.4.3 推动中医药文化建设

中医药文化是中医药发生发展过程中的精神财富和物质形态,是中医药服务的内在精神和思想基础。深圳市通过实施中医药健康文化促进行动、推进中医药产学研医一体化产业链发展等方式,加强文化建设,促进文化转化。一是以“传播中医药健康文化、提升民众中医药健康文化素养”为主题,以完善文化内容、搭建文化推进平台、畅通文化普及路径为主要内容,实施中医药健康文化促进行动,普及推广中医药健康知识和传统养生功法;开展形式多样的主题活动以提升中医师职业素养;同时加强中医药文化宣教基地建设,打造中医药文化窗口阵地,营造懂中医、信中医、用中医的良好氛围。二是推动光明国际中医药港、坪山生物医药产业园区、大湾区中医药产业技术创新联盟建设,推动产学研医一体化产业链发展。

2 改革成效

2.1 多渠道投入激励服务供给,医保制度改革促进分级诊疗

深圳市通过多渠道财政投入及政策倾斜激励基层中医药服务供给。2016—2020年市政府累计投入中医药财政资金75.9亿元,用于支持市区中医院房屋建设、设备购置、人才培养等。2019年深圳市大幅提高公立医院基本医疗补助标准,为市区中医院取消中药饮片加成政策性减收建立长效补偿机制,补助系数提高到1.6,并大幅提高每门急诊人次及每住院床日的补助标准,激励中医院提供更优质高效的服务。深圳市积极改革完善中医药医保支付政策和医疗服务价格机制,完善以健康为导向的中医医保制度。2020年9月起,深圳市将中药和71项常用适宜的针灸项目纳入打七折范围。2020年12月起,3家中医院探索试行传统诊疗项目药物打包收费及住院常用诊疗项目打包收费。此外,深圳市还积极探索制定针灸特需服务按技术职务分级收费实施方案。

2.2 服务体系逐渐完善,基层服务能力逐步提升

深圳市中医药服务体系建设不断完善。全市现有8家区中医院,建成9家全国综合医院中医药工作示范单位,7个区成为全国基层中医药工作先进单位;龙岗区以“三共享两获得一满意”为目标争创全国中医药服务典型示范区。主管部门印发了《深圳市综合医院中医药工作指南》,定期组织开展专项督查评估。基层中医药服务能力建设方面,深圳市实施服务能力提升工程,在全市遴选设立了53个优选建设单位、11个基层中医药服务和“治未病”工作指导中心、24个中医治未病和适宜技术培训基地及4个中医专科护理培训基地,主管部门也同步加强对社康的督查指导及考核评估,实现社康机构中医药服务三个100%。深圳市鼓励支持社会力量举办社康机构,提供中医药慢病管理和家庭医生服务,享受多项平等待遇,对提供基本医疗住院服务的中医院给予财政补贴和奖励。自实行中医诊所备案制以来,累计备案中医诊所412家。适宜技术推广方面,新编了52项中医适宜技术培训指南,举办了12期培训班共培训700余人。

2.3 服务模式持续创新,群众健康水平稳步提升

深圳市共有1家5A级、4家4A级治未病中心;宝安中医院(集团)建成全国第三批治未病预防保健服务试点单位;北京中医药大学深圳医院(龙岗)积极打造国家中医治未病升级版示范点。宝安区中医院(集团)开设了全市首家中医医养结合社区医院,试点开展中医安宁疗护工作;广州中医药大学深圳医院(福田)、深圳平乐骨伤科医院探索建立具有中医特色的中医康养新机制。深圳市还通过加强养老护理人员中医预防保健、中医药技能培训,指导开展融合中医特色的健康管理。目前深圳全市家庭医生团队2 963个,其中能够提供中医药服务的家庭医生团队数2 555个,占86%。全市65岁以上老年人与0~36月儿童中医药健康管理率从十二五时期的52.29%、47.21%上升到2020年的72.8%、76.2%。

2.4 人才、信息及文化建设颇有成效,中医药发展基础不断强化

人才队伍建设方面,深圳市实施“医疗卫生三名工程”,重点引进中医药名院名校来深办医办学;柔性引进25个国内顶尖高层次中医团队,10多位院士、国医大师和全国名中医,建成7个名中医诊疗中心。通过实施中医全科医师倍增计划,累计培养了约900名中医全科医师(含转岗),并按规定给予经费补助。全市建立73个市级以上名中医传承工作室;新增2家中医住院医师规培主基地;共有46人完成市级以上名中医药专家学术经验继承考核;现已成功举办2期100名中医专科护士的培训,招培120名中医住院医师并完成174名学员结业考核。2017—2020年间全市共培养医护西学中人员2 841人。信息化建设方面,深圳市推进互联网+中医药,启动深圳市中医药信息综合监管平台建设,市区中医院建成智能中医药服务系统,为居民提供便捷高效的中医药服务。此外,深圳市中医药健康服务管理信息系统现已投入试运行。文化建设方面,深圳市实施中医药健康文化推进行动[10],推进中医药文化进机关、进社区、进校园等,普及中医药健康知识和传统养生功法。通过开展形式多样的“弘扬大医精诚”和“学经典、用经典”主题活动,提升中医师职业素养。遴选建设了12家文化宣教基地,提升居民中医药健康文化素养。

传承是中医药发展的根基,创新是中医药现代化的关键,深圳市通过系列措施提升了基层中医药的服务能力,但建设一流中医药传承创新发展城市,仍需不断完善政策机制,加强服务质量管理,建立长效筹资机制,探索完善中医医保政策,加强基层中医药服务体系建设和能力提升,夯实服务基础,推进人才和文化建设,才能实现基层中医药良性循环发展,不断增进人民群众健康福祉。

利益冲突无