我国图书馆捐赠服务研究综述*

潘艳,林妹娇,官文娟

(闽江学院图书馆,福建 福州 350108)

1 引言

2018年1月实施的《中华人民共和国图书馆法》第六条规定:国家鼓励公民、法人和其他组织依法向公共图书馆捐赠;第二十五条规定:公共图书馆可以通过采购、接受交存或者捐赠等合法方式收集文献信息[1]。教育部在2015年底修订颁布的《普通高等学校图书馆规程》中第十六条规定:高等学校应鼓励社会组织和个人依法积极向图书馆进行捐赠和资助;第二十三条规定:图书馆在文献信息资源建设中注重寻访和接受社会捐赠[2]。随着公众捐赠意识的提升,图书馆接受机构和个人的捐赠逐年增加。捐赠活动对丰富图书馆馆藏、构建特色馆藏、促进馆藏资源的开发利用、提升社会影响力具有重要意义。在CNKI相关文献中,最早记录图书馆捐赠服务的是1981年10月发表在《文献》的《周子美先生将<南浔镇志>手稿四卷捐赠华东师范大学图书馆》。本研究拟尝试利用文献调查法,结合定性、定量分析和可视化软件,对我国图书馆捐赠服务研究成果进行梳理与分析,找出图书馆捐赠服务存在的问题和未来发展空间,以期对今后图书馆捐赠服务研究及实践提供参考。

2 数据来源

笔者于2020年12月30日选取中国最具代表性的学术论文数据库——中国知网(CNKI)作为来源数据库进行检索,检索时间截至2020年12月30日,检索式为篇名=“图书馆捐赠”、篇名=“图书捐赠”、篇名=“捐赠”并且主题=“图书馆”,分别进行检索,去除外文文献,并根据篇名、摘要对检出文献进行筛选,剔除误检或不相关数据,最终得到215篇文献作为研究样本。

3 相关文献研究态势

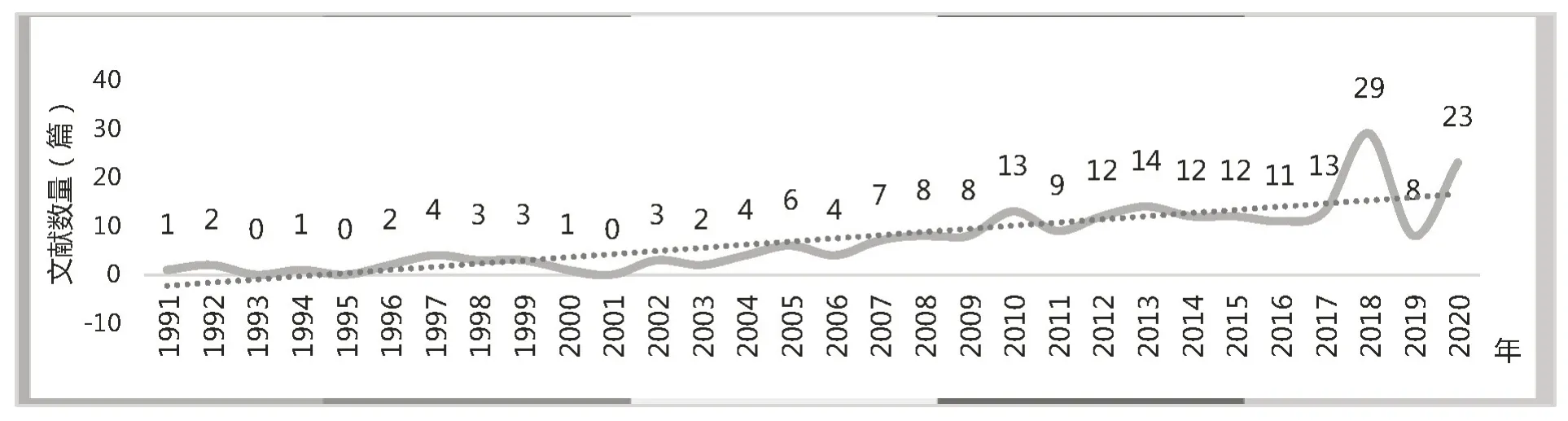

3.1 图书馆捐赠服务研究时间分布

从图1可以看出,我国图书馆捐赠服务研究成果数量呈现波动上升趋势。1991—2006年是我国图书馆捐赠服务研究的起步期。1991年6月由刘广文、张宋印发表在《黑龙江图书馆》中的《关于离退休科教人员捐赠文献活动的思考》,文中提出“个人收藏的文献很多是图书馆没有收藏的”,提倡“群众办馆创举”。之后,图书馆捐赠服务研究开始少量出现。这个时期持续时间最长。2007—2017年进入平稳发展期,研究成果明显增多,并且研究内容也更加多元化。2018年之后是飞速发展期,随着《中华人民共和国图书馆法》的实施,其对于捐赠行为的认可和鼓励,引发了相关研究成果数量迅速攀升,2018年达到29篇,出现峰值,2019年出现回落,2020年又重回20篇之上,虽然在近三年出现波动,但从发展轨迹来看,后续有持续上升之势。

图1 图书馆捐赠研究论文年度数量统计

3.2 图书馆捐赠服务研究高被引文献

笔者截取被引频次在15次以上的文献,总计7篇,见表1。高被引文献中被引频次总体不高,反映文献捐赠服务研究的活跃度较低。王岚的《公共图书馆建立健全图书捐赠机制的若干思考》以22次被引频次居首位,其发表在2017年的两篇文献皆有上佳的被引表现。

表1 国内图书馆捐赠服务研究高被引文献情况(部分)

3.3 图书馆捐赠服务研究关键词分析

本文首先对Citespace进行简单的参数设置,时区分割(Time Slicing)=1,国内智慧图书馆时间跨度为1991-2020年,节点类型(Node Types)选择key words,其他参数为默认设置。根据上述处理运行软件得到下图关键词共现知识图谱,如图2所示,节点越大,表示该关键词在智慧图书馆研究中出现的频次越高,关键词字体以及节点的圆圈大小代表不同时间的研究热度。高校图书馆出现的频次为79次,列第一,相比之下,公共图书馆出现的频次为17次,高校图书馆对捐赠服务的重视度要高于公共图书馆。频次排列第二的是捐赠图书,出现71次,可见图书馆捐赠服务的主要类型还是图书。此外,地方文献、民国时期、图书交换和社会捐赠等出现的频次也较高。

图2 图书馆捐赠服务研究关键词图谱

4 图书馆捐赠服务研究主要内容述评

4.1 图书馆捐赠服务的理论研究

4.1.1 接受捐赠的机制研究

许多文献提及捐赠服务存在诸多问题,如宣传活动不到位、捐赠来源较少、捐赠内容形式单一、捐赠质量不高和捐赠管理不到位等,提出要建立健全的捐赠机制,以确保捐赠工作的健康发展。杜术霞[3](2012)提出要重视图书馆捐赠的宣传与推广、建立推广机制、制定入藏标准、建立文献质量控制机制和建立赠书管理机制等。刘偲偲[4](2015)提出图书馆社会捐赠的开拓性理论,包括接受多样化的捐赠载体、建立资金监督管理机制、完善捐赠回报机制、规范募捐组织领导机制和重视海内外校友资源。张策[5](2019)特别指明公共图书馆接收社会捐赠的接收机制,在接收过程中须确定捐赠者对于捐赠品的所有权和处置权,有必要通过合同或者其他形式的条文进行明确,并对所有权和处置权转移等相关情况进行说明。

4.1.2 图书馆捐赠的历史研究

赵长林[6](1996)指出19世纪末,藏书楼没落,图书馆开始产生与发展。当时捐赠图书馆者大致分为几类:社会名流,如南洋华侨曾江水,其1929年捐建厦门大学图书馆;大官僚;实业家,如上海实业家叶鸿英;外国人,主要出自教会学校;平民;同学会等集体。王贵海[7](2013)提出在图书馆创建之初,一些私人收藏家会将私人藏书捐出,成为基础馆藏,并为之后的捐赠者起到垂范作用。呈缴制度也是图书馆接受捐赠的重要方式,我国的捐赠本制度最早可追溯至1906年,由光绪帝批准颁布《大清印刷物专律》,要求出版者须将新书呈缴至“印刷所在之巡警衙门1份、京师印刷注册总局1份”。民国时期,西方先进的捐赠理念——以美国安德鲁·卡内基为例的图书馆捐建活动,对近代图书馆文献捐赠产生了深远的影响。民国时期图书馆捐赠研究对这段历史进行了较为详尽、全面的梳理。孙凤玲、安勤[8](2018)提出民国时期是图书馆事业发展壮大的重要时期,中国图书馆学人对卡内基图书馆捐赠理念的宣扬;京师图书馆对图书馆捐赠事业起到了极大的推动作用,实行捐赠奖励制度;梁启超在出任北平图书馆馆长时,开了捐书入馆的先河。张亚楠[9](2015)认为民国时期的图书馆捐赠在时空分布上极有特点,时间上大致经历3个发展高潮和3个低谷时期。空间分布上,主要有东南沿海地区的广东、浙江、江苏、福建和上海以及中部地区的河南、河北、湖北和湖南,所涉图书馆较多,东北地区次之,西部各省最少。

4.1.3 图书馆捐赠法律研究

关于图书馆捐赠的法律研究较为薄弱,仅有3篇文献,研究明确地对图书馆捐赠服务开展进行法律层面的思考。3篇文献分别从图书捐赠与寄存协议的签订,《合同法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》和国际图联《图书馆捐赠品收藏指南》中的法理思维进行研究。张海峰[10](2019)认为图书馆在接受捐赠或者寄存时,应依法签订协议,对于捐赠或寄存资源的保存和使用进行法律层面的规范,同时提出图书馆藏品如遇突发情况,可能造成寄存物品的损失,应该研制出适合我国图情的图书馆保险业务。周红雁[11](2018)认为图书馆捐赠说明中,较少提及捐赠者的权利,并对捐赠方的权利和义务、图书馆的权利和义务进行了详尽的说明。卢家利[12](2011)根据国际图联2008年颁布的《图书馆捐赠品收藏指南》,就图书馆在接收、处理赠品时可能涉及的问题进行了充分讨论,以期对我国收藏赠品规章制度的制订提供参考。

4.2 图书馆捐赠服务的现状调研和个案研究

4.2.1 图书馆捐赠服务整体现状调研

图书馆网页是宣传图书馆捐赠工作、扩大社会捐赠的重要窗口。图书馆要利用这个窗口,加大宣传捐赠内容的广度和深度,突出特色,吸纳更多的社会捐赠。成晟坤[13](2020)从调研图书馆的主页、官方微信公众号、捐赠制度和捐赠量4个角度入手,调研了中部地区10所省级公共图书馆文献捐赠工作的现状,提出要充分利用新媒体平台助力文献捐赠工作,规范捐赠法律和管理程序。刘倩雯[14](2020)采用网络调查法,分别从捐赠制度、捐赠公示和捐赠栏目3个方面,选取西部地区28所双一流高校图书馆捐赠网页为调查对象,发现捐赠栏目细化程度较低,捐赠制度内容仍需完善,捐赠名录公示信息不够全面等问题。杨新涯[15]等(2017)通过实际捐赠行为,通过邮寄的形式向样本图书馆捐赠《图书馆文献搜索研究》一书,以用户的角度评测了图书馆处理捐赠的情况,并进行分析比较。刘倩雯[16](2019)提出了加拿大高校图书馆重视网络宣传,被调查图书馆超过50%在facebook上发布图片、视频等信息宣传捐赠物品,并给予丰富的奖励,捐赠回馈的形式超15种;同时,非常注重信息的安全,保护捐赠者的隐私,捐赠的网页设置了匿名、化名捐赠选项等。

4.2.2 图书馆捐赠服务的个案经验研究

在图书馆捐赠研究中,相当数量的图书馆选择了分享各馆在图书馆捐赠服务中的经验,提出图书馆捐赠服务的发展措施,其中不乏有许多优秀的样本,从各个角度提供了示范,供同行们参考:(1)名人捐赠。是指具有一定影响力和社会地位的名人捐赠活动,其捐赠产生社会影响的根源在于独特性和稀缺性,如获赠的藏品除传统书刊外,还有珍贵的名人书画、照片、文献和手稿等等。捐赠研究主要是围绕如何对名人捐赠进行深入挖掘和提炼,形成特色馆藏,发挥其最大作用。张微微[17]等(2019)以湖州师范学院图书馆为例,提出打造基符合于名人捐赠的特色藏品人文空间,空间设计要提升感官体验,吸引眼球,并通过线下主题展和线上展厅的形式,便于用户随时随地利用,同时加强交互体验。湖州师范学院图书馆将特色馆藏与学术交流相结合,开展“守望文脉”系列活动,开展藏品展、书展等,邀请专家学者开讲座、推广名人藏品故事,提升情感体验;邀请学生采访捐赠者家属或友人,发挥文化育人功能。刘丹[18](2018)以北京大学的实践为例,介绍了平台上捐赠特藏系统的设计、展现形式和实现方法,并以佛教考古学家宿白的“宿白书藏”和“陈瀚笙档案资料库”为例,以幻灯片、相册、时间线、分面浏览和检索方式展现捐赠特藏,给人以耳目一新之感;(2)大学生/校友捐赠是高校图书馆捐赠的重要组成部分。近几年,高校越来越重视校友资源的发展,校友捐赠也日益增加,但相关研究多集中在2013年之前,近几年未有新的研究成果。钟晓玫[19](2013)提出通过培育在校生的母校情结,开展校友借阅服务、数字资源服务和利用网络提供参考咨询服务等方式,与校友建立起联系纽带,让校友回赠母校成为水到渠成的事情。李洁、雷致远[20](2011)通过2个月的读书节活动,号召在校全体师生为图书馆捐书,学校师生的各类捐书活动可以准确地反映出师生的阅读喜好,通过分析并建立捐赠利用评价机制,从而指导图书馆资源建设发展。冯晓明[21](2009)针对毕业生捐赠,提出要学会主动出击,宣传教育,从新生开始引导其在毕业时或毕业后成为捐赠者,形成良性循环。同时,在毕业生毕业时,应创造各种便利接收捐赠,无论捐赠数量和价值如何,都要积极回应,保护大学生捐赠的热情;(3)港台地区图书馆的捐赠服务细节。香港、台湾地区的图书馆捐赠研究相对较少,215篇图书馆捐赠服务研究成果中仅有5篇研究港台地区的文献,其中两篇是以大陆和台湾地区的对比视角进行论述。在5篇文献中,关于香港地区图书馆捐赠研究没有独立成文的,仅有一篇涉及港台地区的图书馆捐赠现状调查和分析。从现有的研究成果看,台湾地区捐赠服务较为成熟,很多细节考虑得周到细致,值得学习。张建静[22](2017)认为台湾高校图书馆的捐赠项目多样,方式新颖,如书刊认捐、图书馆基金、图书馆之友和图书馆建筑专项募款计划等,建议大陆地区借鉴其先进经验,弥补不足。官文娟[23](2018)认为香港地区赠前审核环节值得学习,一方面表现图书馆接受赠品的主动性;另一方面,通过贴心的提示,如香港浸会大学对不接受的捐赠品会提供如“救世军回收计划”“香港二手交易所”等相关链接,让捐赠者将捐赠品送到更合适的地方。

4.3 图书馆捐赠管理研究

4.3.1 捐赠文献编目研究

捐赠文献与采购新书不同,它较为分散,不成系统,且类型多样,编目时如何能保证图书馆有序收藏,又能显示赠品的属性特征,便于读者利用,这是捐赠管理中的重要问题。现有研究集中在捐赠图书上,对非书资料未有涉及,且多以实践形式介绍各馆在捐赠文献编目中的实例,提供捐赠品编目的多条思路。王茉瑶[24](2018)认为捐赠文献编目面临的主要问题是缺乏规范的赠书编目规则,特别是非正式出版物,提出要完整著录描述各项书目信息,通过310一般性附注、610非控主题词字段深度提示捐赠特性,合理使用非控主题词和分配专有的财产登记号等方式规范捐赠编目。董瑾、周力英[25](2016)制定了本馆适用的”赠书编目细则”,通过采用捐赠采访独立批号,在010和330字段作赠书提示,合理设置典藏方位,如漂流角、服务站和馆藏书库等,提高捐赠文献的利用率。梅婷[26](2013)认为捐赠图书的字段著录各自为政的现象明显,尤其是图书馆捐赠者的著录,并比较了3××字段与610字段在赠书来源特征揭示上的优势,认为从读者检索的角度,将捐赠信息著录在610字段更为合理,有利于捐赠图书的利用率。

4.3.2 捐赠平台管理系统研究

不少学者对捐赠平台管理系统展开研究,捐赠系统使得捐赠流程更有序,它集捐赠登记、统计、展示等功能为一体。朱东妹[27](2017)构想了网上捐赠平台,前台设计有捐赠名录、检索信息、入藏图书借阅、转赠图书领用、漂流图书查询,后台设计管理文献类型、捐赠者信息、转赠领用者信息、查询统计和导出数据等功能。清华大学晏凌发表4篇系列文章介绍了清华大学图书馆的捐赠管理系统,其研究的广度及深度居领先地位。如,晏凌[28]等(2013)以“清华大学图书馆非书刊特藏文献捐赠管理系统”为例,认为系统元数据方案是典型的描述元数据,全面描述与捐赠资源相关的各类特征和属性,包括捐赠者特征、捐赠品特征、复本(件)特征以及系统在实现过程中所要求的其他语义信息等。同时,元数据方案还能展现出捐赠者、捐赠单、捐赠品和捐赠品复本(件)之间的层次关系。

4.4 图书馆捐赠服务的创新研究

捐赠服务创新研究从发文量看,以下主题发文量较少,但内容具有独创性和新颖性,值得探讨或推广,对于开拓图书馆捐赠服务的视野有启发意义。

4.4.1 数字资源捐赠研究

只检索到一篇,作者为李梦阳[29](2020)。他认为数字资源捐赠是对传统捐赠关系的突破。数字资源需定期更新,具有时效性,因此捐赠者和图书馆之间可能是合作者关系。另外,数据财产权与数据运行机构间的活动息息相关,机构的终止可能直接导致数据财产权的消失,因此,数字资源捐赠的长期存储问题也应引起关注。

4.4.2 网上图书捐赠研究

王茜、张宁[30](2016)检索了国内外有代表性的图书捐赠平台BOOKS2AFRICA、Book Aid International、Better World Books,以及一公斤捐书网和希望书屋等。它们的捐赠方式灵活,具有新颖性,既可以选择直接捐赠图书,也可以选择捐赠现金购买图书捐赠,还有“帮朋友捐赠”“礼物卡捐赠”,即购买礼物卡,然后填写E-MAIL地址留言,系统将把礼物卡及密码发至朋友的邮箱,朋友可据此参与网站的捐赠活动。

4.4.3 图书互换共享研究

李亮[31](2019)调研了广东省普建捐赠中心,介绍了深圳图书馆与深圳关爱办、深圳报业集团联合创办的“深圳捐赠换书中心”,欢迎全体市民捐赠或交换闲置书籍,其受赠主体广泛,包括欠发达地区的公共图书馆、贫困地区中小学和社会福利机构等。

5 国内图书馆捐赠研究总结与展望

5.1 政策层面的环境营造

研究发现,我国政策规定,企业和个人在捐赠后可以获得相应的税收减免,但在实际操作中,由于手续烦琐、宣传不到位、操作困难,而且捐赠收入免税和公益性捐赠税前扣除资格也很难申请,因此阻碍了图书馆获取更多捐赠。以加拿大图书馆捐赠服务为例,大部分图书馆在捐赠政策中提到了评估和税收收据。捐赠者可向图书馆索要用于抵税的捐赠所得税收据,如要开此收据,图书馆即要安排相关人员进行赠品评估,据此发放税收收据,捐赠者即可依此抵税,操作方便[32]。美国高校图书馆通常也会在政策中标明减税的处理方法,如康奈尔大学图书馆规定了每捐赠100卷至少可获得1 000美元以上的酬劳。我国应借鉴发达国家和地区的先进经验,完善相关的捐赠抵税和评估政策,使得操作程序规范易行,健全社会捐赠的鼓励政策。同时结合各省份省情推行捐赠引导,如以广东省各地捐赠换书中心为示范样本,并效仿民国时期藏书家和社会各界著名人士为代表的私人捐赠示范效应,推及全国,建立广泛的捐赠基础,使互帮互助的捐赠文化深入人心。

5.2 法律层面的权益保障

国际图联于2008年颁布的《图书馆捐赠品收藏指南》,以法律为基础,对捐赠品的处置、评估和协议条款等细节进行了全面指导。我国虽然在2018年实施了《中华人民共和国公共图书馆法》,其中也明确了图书馆可以通过采购、接受交存或者捐赠等合法方式收集文献信息,但对于图书馆如何具体依法开展捐赠接收和赠品管理等缺乏明确的法理指导,图书馆馆员在捐赠服务中遇到复杂的捐赠问题无章可循,影响捐赠服务的开展。笔者建议从法律层面上依据现有的《中华人民共和国公共图书馆法》以及与捐赠相关的其他法律,如《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《基金会管理条例》和《扶贫慈善性捐赠物资免征进口税收暂行办法》等进行综合考量,制订出适用于指导图书馆捐赠的法律条款。同时,对于捐赠品,我国图书馆学会也应与保险行业共同研究改革我国保险行业的险种,制定出适合我国国情的图书馆保险业务。另外,虽然公共图书馆法规定了面向公共图书馆的捐赠者冠名制度,但还需制定细则来让其真正落实[33]。

5.3 研究层面的未尽事宜

通过文献梳理发现,国内图书馆研究、美国图书馆研究、捐赠图书编目和捐赠平台管理系统等方面的研究成果颇丰。相比之下,数字资源捐赠、校友捐赠研究、除美国外其他国家的捐赠研究、国外捐赠相关法律的研究、捐赠非书资料的编目研究和国内外图书馆捐赠史研究都可进一步深入。具体体现在:数字资源捐赠中可能涉及的更多知识产权和数据财产权的问题,数字资源捐赠物管理、捐赠奖励制度及纠纷处理等其他有关数字资源捐赠机制组成的,基本上都是研究的盲点;对于不同国家图书馆捐赠政策、法律和案例可进行广泛的调研比较,取长补短,为中国图书馆捐赠事业的发展提供借鉴;对于捐赠非书资料的管理、分编也是研究难点,可进行深入的理论探讨和案例研究的丰富;图书馆捐赠史研究方面,国内研究集中在民国时期,我国古代藏书楼具有悠久的捐赠史,国外发达国家的捐赠文化史亦然,但目前缺乏对捐赠史完整系统的研究。李性忠[34](2007)回顾了浙江图书馆的百年捐赠史,详尽论述了浙江图书馆捐赠史上的3个高潮和几位历史上捐赠者的事例,建议从捐赠文化的传承和发展的角度出发,有捐赠历史(特别是有捐赠历史积淀)的图书馆着手梳理本馆的捐赠史,以时间或主题等为脉络展示捐赠文化,从而百川汇海,推动图书馆捐赠事业的发展。

5.4 实践层面的服务空间

研究文献表明实践层面的服务空间亦有诸多提升空间,具体如下:

5.4.1 捐赠网页栏目细化度

从被调研的图书馆网页的捐赠栏目来看,大多数的捐赠栏目设置在二级网页位置,不够醒目,且许多图书馆在栏目中未设计下级栏目,细化度低。捐赠网页要从捐赠者角度出发,在位置设置上有明确导向性,且要美化网页设计,如加入图片和视频,具有代入感,并结合有说服力和感染力的文字策划,快速获取捐赠者的好感,促成捐赠。

5.4.2 捐赠回馈的丰富度

台湾地区图书馆采取了近20种捐赠奖励及回馈方式,有日常感谢状、致谢函、纪念盾、图书馆主页和图书馆通讯、学校报纸刊登捐赠名录等;有的图书馆会在刊内加注书刊捐赠者的信息,或通过在馆藏目录系统中说明、书页内张贴藏书票的方式予以表扬宣传;为历年捐赠清单制作虚拟书架,大额捐赠专案办理,甚至建立捐赠人专属网页,报请校长奖励,“教育部”表扬;针对捐赠者的不同身份,设置有实际价值的回馈方式[35]。大陆图书馆可以借鉴并设计更贴切、更有温度、更多样化、能够彰显个性的回馈方式。而且捐赠行为一般不是孤立的,前期的捐赠也会对后期捐赠产生影响,良好的捐赠回馈行为可能带来长期的示范效应[36]。

5.4.3 潜在捐赠者的关注度

与公共图书馆相比,高校图书馆除了社会捐赠外,在校生和校友是最重要的捐赠主体。可尝试在大学生在校期间,由图书馆联合院系开展党建活动,或者由学校各社团组织定期开展捐赠宣传活动,不定期以微信、B站、抖音等学生喜闻乐见的新媒体形式展示介绍捐赠品,开展与捐赠品相关的讲座、文创等创新模式,让大学生融入其中,从而进行捐赠文化的培育。特别要注意新生入学和毕业生离校这两个关键时间点的宣传。对于社会捐赠,图书馆也要注意与社会读者保持良好的相向互动,提高社会服务水平,增强社会组织和个人的捐赠意识,积极发展潜在的捐赠者。图书馆要让自己进入潜在捐赠者的捐赠视野,就要清晰地了解谁是图书馆的潜在捐赠者,他们在哪里,然后向潜在捐赠者宣传图书馆及其捐赠服务,同时积极拓展募捐内涵、渠道和方式[37]。

6 结语

本文通过文献调研,对国内捐赠服务研究现状进行综述,发现图书馆捐赠服务研究内容从浅入深,研究视角从单一到多维延伸,对图书馆捐赠服务案例、捐赠形式、捐赠管理、特定人群和时间的捐赠等都进行了总结。后期将针对文中“总结与展望”里论述的内容做进一步的研究和探讨。